珠三角传统水乡村落公共空间研究

2017-04-27杨婵玉

杨婵玉

(广东水利电力职业技术学院 广东 广州)

珠三角传统水乡村落公共空间研究

杨婵玉

(广东水利电力职业技术学院 广东 广州)

通过对珠三角传统水乡村落的公共空间的类型及现状演变的研究,分析传统公共空间在城镇化进程中功能演变的动因,提出保护和传承传统公共空间的方法和策略。

珠三角水乡;公共空间;演变

在漫长的农业社会时期,在社会、经济、文化等多方面相互作用下,位于珠江三角洲冲积平原的番禺、南海、顺德、中山等地,因其河涌交错、水网密布,被称为岭南水乡,形成了具有岭南人文特色、自然形态与人工聚落环境极为和谐的水乡聚落景观。然而珠三角地区恰恰也处于城镇化高速发展的典型区域,传统水乡形态受到了剧烈冲击,水乡聚落景观正面临多种威胁,风貌和人文特色逐渐被损毁甚至消失,其中河涌、古桥、榕荫广场、水埠驳岸等最具岭南水乡特色的传统公共空间,正在经历功能衰落、消失、转换的系列演变。如何保护和传承传统公共空间的功能及文化内涵,适应现代经济社会发展的需要,是值得探索的问题。

一、水乡村落公共空间类型及现状演变

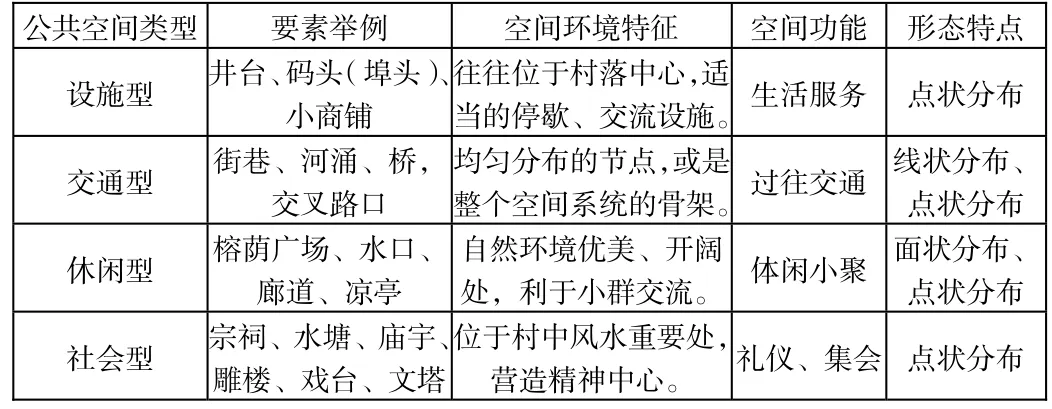

水乡村落公共空间主要划分为设施型、交通型、休闲型和社会型四种空间。按照公共空间各要素的形态特点又将其分为点、线、面三种形式,如表1。点状公共空间的特点是分布广,数量多,是村民小范围日常活动最主要的场所,最具有场所精神和生活文化气息。线状公共空间则是支撑起整个村庄空间系统的骨架部分。面状空间是传统公共空间体系中最重要的元素,在功能上一般都是开展较大型的活动场地。

表1 珠三角水乡传统村落公共空间类型及特点

1、设施型公共空间

设施型公共空间多数为点状分布的村落公共设施,实用功能性强,为村民日常生活中的必需,如井台、码头(埠头)和驳岸、商业设施等。例如井台便是村民很要的交往节点空间,是深居的妇女们打水洗衣之余互相交流的重要场所。现代随着自来水普及到村,传统村落中的古井大多数已不再作取水、洗衣功能,而是当作展示性文物加以保护起来。

岭南水乡的埠头在古时除了停泊、卸货、交易、浣洗外,还是举办节日活动及日常交往的重要公共空间。如今在珠三角,摩托车、汽车在村中普及,埠头昔日的传统功能已经基本消失,少量埠头仍保留停泊功能外,大多已经废弃甚至拆除,个别发生了功能转型,如广州小洲村内的登瀛码头,如今转变成村内重要的休闲型公共空间,供游人及村民休息交往等活动。

2、交通型公共空间

交通型公共空间主要有街巷、河涌、桥等。河涌是村落重要的线性公共空间,是水运交通的要道,往往也承载其他生活功能,如浣洗、交流,重要节日举行民俗活动,象端午节的龙舟赛等。街巷则作为水运交通方式的补充,人行交通是其主要功能;其次,沿河的街道往往是流动集市最理想的场所,是提供消遣娱乐兼购物的线性公共空间。水街相依,为村整个空间系统的骨架。[1]如今,陆运交通取代了水运交通,有些河涌甚至干涸或污染严重,多数河涌的交通功能已经不复存在,唯有端午赛龙舟的习俗依然在珠三角的河涌传承了下来。

古桥也是构成水乡的关键要素,是村中水陆交通的重要枢纽,亦是村民休憩、交流的场所。顺德的逢简村大大小小的桥就有30多座,最早的有始建于宋代的明远桥、巨济桥,有些桥因其特别的寓意还具有民俗文化功能。随着水运时代的结束,桥的交通枢纽功能弱化,加上原住村民的日益减少,不断涌入的外来人口又对古桥这种传统空间缺乏归属感与认同感,桥的文化功能基本消逝。

3、休闲型公共空间

休闲型公共空间主要有水口、榕荫广场、村落入口广场等,此类公共空间的聚集作用强,是村民主要休息、休闲和交流的场所。榕树作为南方特有的树种,被普遍运用于村环境的营造上,作为村前、村后、街头路口、水乡桥头的风水树,成为岭南水乡标志性景观。榕荫广场便成为村民们聚集休闲的主要场所,也被村民赋予了许多风俗文化上的功能。如今,水乡旅游的开发,令村落的一些古树空间成为各类人群的集聚地,与广场、码头等元素结合成为村内最具活力的公共空间。

4、社会型公共空间

社会型公共空间承担着村里的有组织活动,主要有宗祠、戏台等。由血缘派生的“聚族而居”的空间关系,在珠江三角洲水乡中表现非常明显。许多水乡是以一姓或几姓为主,村落布局首先强调的是宗祠或神庙的位置。宗祠的核心作用,不仅表现在地域上,而且也表现在心理上。凡祭祖、诉讼、喜庆等族中大事均在宗祠里面举行,可谓村民心目中的中心。[2]宗祠中的公共交往行为带有明显的社会性和官方性特征。如今宗祠的功能基本不变,也是传统村落中保存最完好的公共建筑。

戏台则是具有民间色彩的社会型公共空间。传统村落中的民俗活动具有强烈的农耕文化色彩,祈福许愿、节日庆典等主要的主题活动,戏剧表演往往是重要形式。古时规模大些的传统村落中都有经过专门设计的戏台,通常位于村头,并结合牌坊、建筑小品、水口等构成村落的娱乐中心,平时可兼作村民的公共活动场所。但与宗祠中官方性质活动不同,戏台是民间自发组织的以民俗活动为依托的参与人数众多的交往空间。[3]由于现代娱乐方式的改变,年轻一代已经对传统戏剧兴趣锐减,戏台更多的是作为现代各种主题活动的演出场所,有些村落则仍会保留在传统节庆演出地方戏剧。

城市化的快速发展,区域地位的转变,令珠三角自改革开放以后发生了翻天覆地变化,很多传统水乡村落自然而然地转变为镇或城中村,传统的水运交通转为陆运交通,还有产业结构逐渐从传统农业型转向旅游、租赁、艺术文化等多种产业并存的服务型,传统公共空间在这种新的发展背景下,呈现出衰落、消失、功能转换的演变特点。

三、传统村落公共空间的传承建议

1、保持并营造自然景观交往空间。在新村布局规划和乡村景观规划改造中,应优先考虑乡村自然生态环境的保持,根据自然环境特征和乡村发展现状,结合自然山体、水塘与河流,融入各种人文要素,天人合一,在秩序平衡中寻求适合现代生活的变化,尽可能保持岭南水乡的景观风貌。

2、保持并恢复优秀乡土建筑交往空间

传统公共空间要进行修复、改造和再利用。侧重对有价值的旧建筑如宗祠、文塔、庙宇等的维护与更新改造,需对道路交叉点、转折点,人流集散点,广场,标志性目标等识别性节点进行维护,保留桥、井、牌坊、古树等标志物,赋予码头、河涌、桥等传统空间新的功能与活力。

3、发掘和保护民俗活动空间

充分挖掘岭南水乡的传统民俗文化,恢复端午龙舟赛、中秋灯会等古老的民间习俗,开办各种群众性集市、水上集市等;对年轻群体及外来群体,做好广泛宣传及科谱工作,增强其对传统文化的认同感和归属感;对有地域特色的典型的农村习俗活动及农村制度化活动,可以在一定空间范围内改造成具有观赏性质的景观活动进行传承;重视农村民间艺人、能人工匠的传承培养,不断挖掘传统文化的丰富内涵。

[1]刘其华.岭南水乡村落小洲村传统公共间研究[J].价值工程.2012(1):67-68.

[2]陆琦,潘莹.岭南水乡聚落形态.[J].南方建筑.2009(6):61-67.

[3]徐震.徽州传统村落交往空间研究[J].中国名城.2013(9):65-69.

TU7

B

1007-6344(2017)02-0094-01

*基金来源:“创新强校工程”人文社科类科研项目《传统乡村景观的保存和改造研究——以珠江三角洲村庄为例》,编号cxr13。