滴灌和微喷带灌溉对冬小麦生长及产量的影响

2017-04-27焦艳平王福田李月霞檀海斌

焦艳平 ,王福田 ,武 剑 ,李月霞 ,檀海斌

(1.河北省水利科学研究院,河北 石家庄 050051;2.河北省农业节水工程技术研究中心,河北 石家庄 050051;3.河北省水利水电勘察设计研究院,天津 300250;4.国家半干旱农业工程技术研究中心,河北 石家庄 050051)

近3 a河北省年均耕地面积为658万hm2左右,其中,小麦播种面积达234.7万hm2,占全省耕地总面积的36%。小麦生育期总耗水量为400~600 m3,是该区同期降水量的2~3倍,因此,必须补充灌溉才能获得较高产量。这也使得小麦生产用水成为河北省农业用水的一项重大开支。目前,河北省地下水超采综合治理任重道远,小麦高效节水灌溉技术研究与应用尤为重要。微喷带喷灌(微喷灌) 工作压力低,具有抗堵塞、节水节地、省工省时、增产效果明显的特点[1~3],能提高水分利用效率[4],防控干热风[5~6],且便于施肥、喷药、灌溉一体化操作,已成为河北省小麦节水生产的一项重要措施。小麦滴灌是在新疆干旱区棉花滴灌生产中发展起来的一种高效节水技术,可提高小麦产量以及土地和肥料利用率[7~9],实现农业生产的自动化与信息化。本试验是在已有研究的基础上,对较为成熟的单项田间工程模式、高效节水灌溉计划以及水肥一体化施肥方案进行综合效果对比。在适宜的田间工程模式下,以小畦田地面灌(畦灌)为对照,研究滴灌、微喷灌对土壤水分和养分分布以及冬小麦生长和产量的影响,旨为河北省冬小麦生产上合理灌溉提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2013年10月~2014年6月在廊坊市永清县龙虎庄乡农户合作社种植园区内进行。试验区位于北纬 39°13′、东经 116°27′,海拔 12 m,属暖温带半干旱大陆性季风气候区;年平均降雨量547.6 mm,年平均气温11.5℃,年平均日照时数2740h,年平均风速3.0m/s,无霜期183d。试验地0~100cm土层土壤质地为砂壤土,容重1.50g/cm3,田间持水率0.173m3/m3,其中0~20 cm耕层土壤基础养分含量为有机质12.96 g/kg、全氮0.90 g/kg、全磷0.88 g/kg、碱解氮50.41 mg/kg、速效磷17.70 mg/kg、速效钾191.45 mg/kg。

1.2 试验材料

参试小麦品种为北农9549(冬性,中熟)。2013年10月15日播种,等行距种植,行距15 cm,播种量180 kg/hm2,2014年6月14日收获。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 冬小麦灌水方式设滴灌、微喷灌和畦灌(CK) 3个处理。其中,小畦田规格为5.0 m×23.3 m;滴灌带为16 mm内镶贴片式,滴头设计流量3.0 L/h,滴头间距0.3 m,铺设间距0.6 m;微喷带规格为N65-40,壁厚0.2 mm,斜5孔为1组,组距0.3 m,每组出水量50 L/h,铺设间距1.8 m[10]。小区面积2450 m2,随机排列,3次重复。小麦播种前底施氮肥(N)112.5 kg/hm2、磷肥(P2O5)135.0 kg/hm2和钾肥 (K2O) 37.5 kg/hm2,10月 20日灌底墒水750 m3/hm2,12月5日灌越冬水450 m3/hm2。其他灌水及施肥措施,3个处理有所不同∶

(1)畦灌处理∶小麦拔节后,根据土壤含水量和作物长势决定是否灌溉。平水年在起身至拔节期浇春季第1水,抽穗至扬花期浇春季第2水,干旱年份在扬花后10~15d补浇第3水,灌水定额均为750m3/hm2。随越冬水追施氮肥(N) 30 kg/hm2,随春1水追施氮肥 (N) 82.5 kg/hm2和钾肥 (K2O) 37.5 kg/hm2。

(2)滴灌和微喷灌处理∶灌水时间由土壤基质势决定。当土表下20 cm处的土壤基质势降到-25 kPa时进行灌溉,灌水定额均为450 m3/hm2。随越冬水追施氮肥(N)30.0 kg/hm2,小麦起身后每次灌水均追施氮肥 (N) 22.0 kg/hm2和钾肥 (K2O) 10.0 kg/hm2。

1.3.2 测定项目与方法

1.3.2.1 土壤指标。

(1) 基质势。入春后当20 cm地温稳定到0℃以上时,在各小区中间位置的地表下20 cm处埋设1支真空表负压计。从4月5日开始,每天8∶00读取数值,直至收获。

(2) 含水量。在各小区内埋设TRIME-PICO-IPH TDR土壤水分测量探管,每隔10~15 d测定1次土壤含水量,测定土壤深度分别为10、20、30、40、50、60、70和80 cm。

(3)养分含量。小麦收获后,每小区均采用对角线法选4个样点打钻取土,取土深度分别为0~5、5~10、10~20、20~30、30~40、40~60、60~80 和 80~100 cm,将4个样点同一深度的土样混匀,采用1 mol/L氯化钾浸提-流动分析仪法测定土壤硝态氮含量,采用1 mol/L乙酸铵浸提-火焰光度计法测定土壤速效钾含量。

1.3.2.2 小麦指标。

(1) 株高和叶面积指数。从4月15日开始,每小区均随机选择小麦植株25株进行标记,采用定株观测方式,每隔10~15 d测定1次株高、叶长和叶宽,并计算叶面积(0.83×叶长×叶宽)[11]和叶面积指数(∑叶面积/土地面积)。

(2) 光合能力指标。小麦灌浆期(5月22日,晴天),每处理均随机选择具代表性的植株10株,利用LI-6400便携式光合系统分析仪(Licor),9∶00~18∶00 测定旗叶的净光合速率 〔μmol/(m2·s)〕、蒸腾速率〔mmol/(m2·s)〕、胞间CO2浓度(μmol/mol)和气孔导度 〔mol/(m2·s)〕。每隔 1 h 测定 1 次,每次每个样叶均重复测定3次。

(3)产量及其构成因素。小麦收获期,每小区均随机选取50穗,室内考种,测定穗粒数和千粒重。每小区均随机选取1.0 m×4行样段3个,收获后统计小麦穗数,计算单位面积穗数;风干后脱粒称重,计算产量。

1.3.2.3 气象要素。小麦播种前在试验地附近开阔处安装小型气象站。在小麦生长期,自动测定空气温度、空气湿度和降水量等。

2 结果与分析

2.1 不同灌水方式对小麦灌水量和施肥量以及土壤基质势的影响

2.1.1 对小麦灌水量的影响 试验年度,小麦生育期降水量为88mm,属平水年。畦灌处理当季灌水4次(底墒水,越冬水,春季水2次),总灌水量2700m3/hm2;滴灌和微喷灌处理均当季灌水5次(底墒水,越冬水,春季水3次),总灌水量(2 550 m3/hm2)较畦灌处理少150 m3/hm2,节水5.56%。

2.1.2 对小麦施肥量的影响 畦灌处理当季小麦的N、P2O5、K2O施肥量分别为225.0、135.0和75.0 kg/hm2,总施肥量435.0 kg/hm2;滴灌和微喷灌处理当季小麦的 N、P2O5、K2O施肥量均分别为 208.5、135.0和67.5 kg/hm2,总施肥量(411.0 kg/hm2)较畦灌处理少24.0 kg/hm2,节肥5.52%。

2.1.3 对土壤基质势的影响 畦灌处理的土壤基质势为-35~-3.5 kPa,变化幅度较大;滴灌和微喷灌处理的土壤基质势均基本保持在-25~-3 kPa,变化幅度相对较小(图1),有利于小麦生长。

图1 不同灌水方式下土壤基质势的变化Fig.1 The changes of soil matric pential under different irrigation methods

2.2 不同灌水方式对土壤水分和养分含量的影响

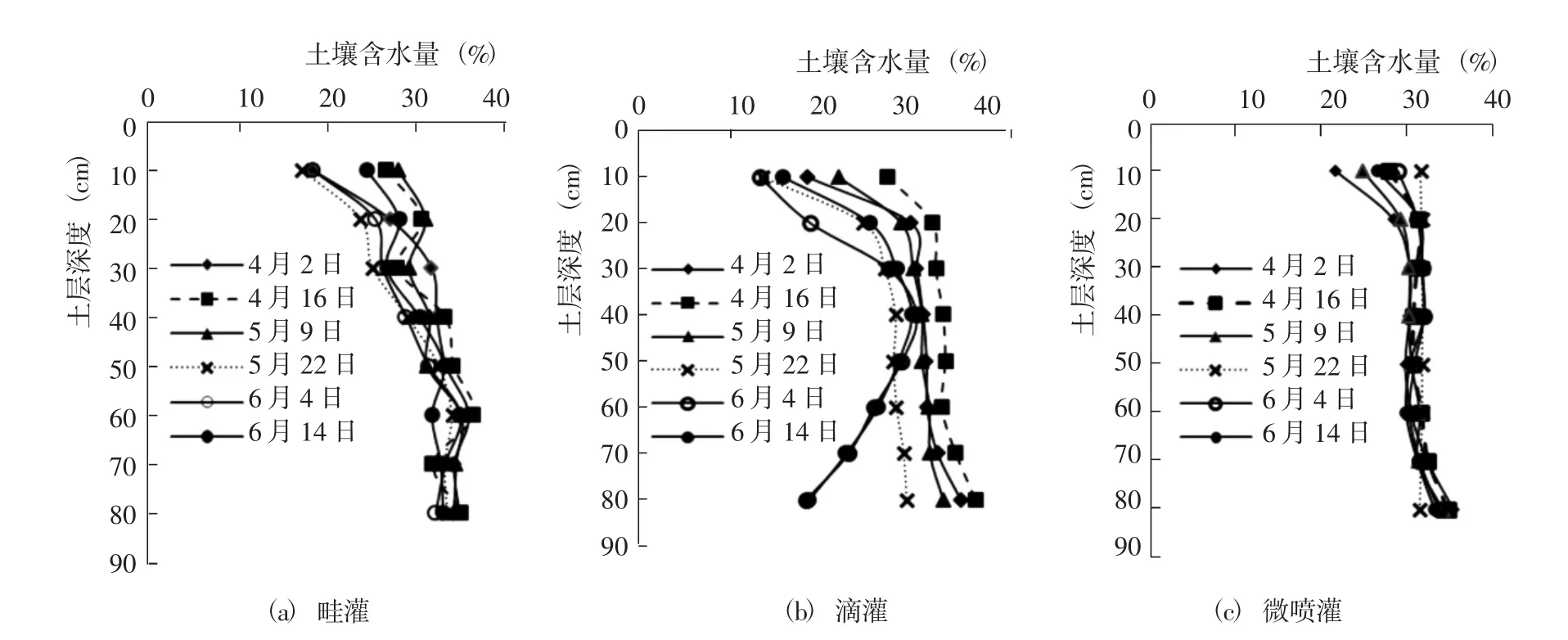

图2 不同灌水方式下土壤含水量的变化Fig.2 The changes of soil moisture under different irrigation methods

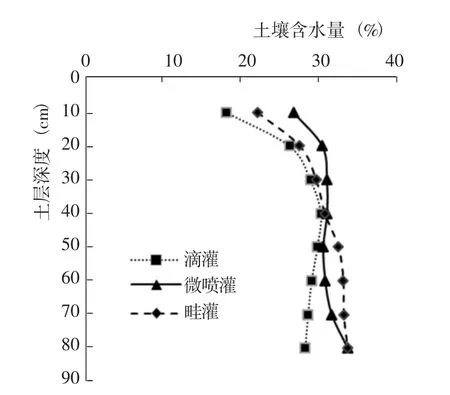

2.2.1 对土壤含水量的影响 畦灌、滴灌、微喷灌处理0~100 cm土层的土壤含水量分别为15%~35%、10%~30%和20%~35%(图2),其中,0~40 cm土层的土壤平均含水量顺序为微喷灌处理>畦灌处理>滴灌处理,40 cm以下土层的土壤平均含水量顺序为畦灌处理>微喷灌处理>滴灌处理(图3)。总体而言,微喷灌处理下0~40 cm耕层土壤的保水能力最强。

图3 不同灌水方式下土壤平均含水量的变化Fig.3 The changes of soil average moisture under different irrigation methods

2.2.2 对土壤养分含量的影响 小麦收获期,0~60 cm土层的土壤硝态氮含量顺序为滴灌处理>微喷灌处理>畦灌处理;60 cm以下土层,滴灌处理的土壤硝态氮含量较高,而微喷灌与畦灌处理差异不大(图4)。

图4 不同灌水方式下土壤硝态氮含量的变化Fig.4 The distribution of soil nitrate under different irrigation methods after harvest

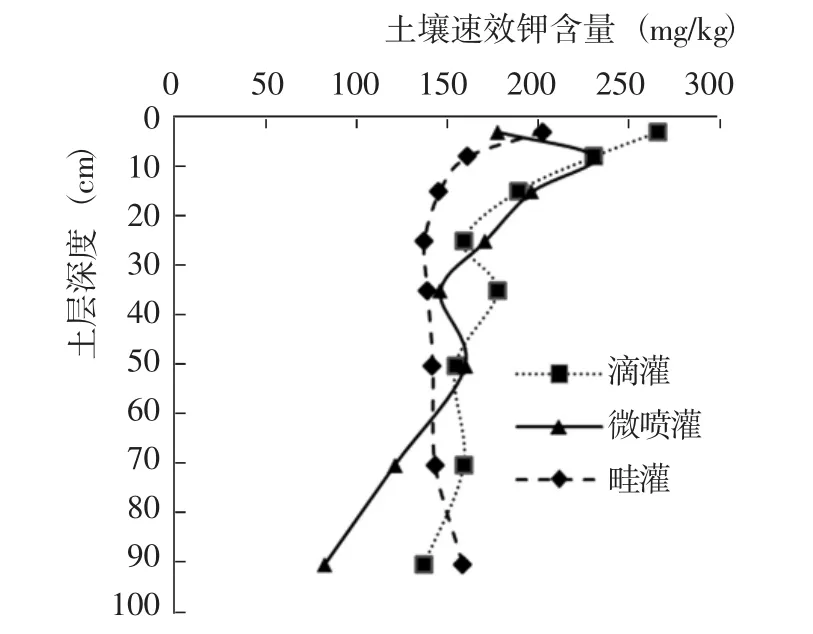

小麦收获期,0~60 cm土层,滴灌和微喷灌处理的土壤速效钾含量普遍>畦灌处理;60~80 cm土层,土壤速效钾含量顺序为滴灌处理>畦灌处理>微喷灌处理;80~100 cm土层,土壤速效钾含量顺序为畦灌处理>滴灌处理>微喷灌处理(图5)。

图5 不同灌水方式下土壤速效钾含量的变化Fig.5 The distribution of available potassium under different irrigation methods

可以看出,与滴灌和微喷灌处理相比,畦灌处理0~60 cm土层的土壤硝态氮和速效钾含量均较低,而60 cm以下土层养分含量有增加趋势。这与畦灌处理总施肥量较高,灌溉方式为畦田大水漫灌,而土壤硝态氮和速效钾易随水分淋失有关。总体而言,少量多次的施肥与灌溉方式有利于土壤保肥,其中,滴灌处理效果优于微喷灌处理。

2.3 不同灌水方式对小麦株高和叶面积指数的影响

在测定期内,滴灌与微喷灌处理的小麦株高差异不大,但均>畦灌处理(图6)。与滴灌和微喷灌处理均采用少量多次的灌溉与施肥方式,根系层土壤始终保持着适宜的水肥条件,有利于植株生长有关。

图6 不同灌水方式下冬小麦株高的变化Fig.6 The changes of plant height of winter wheat under different irrigation methods

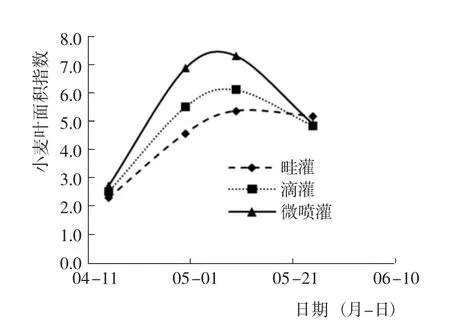

在测定期内,不同灌水方式处理的小麦叶面积指数变化趋势均呈抛物线型,其中,4月15日~5月10日的叶面积指数顺序为微喷灌处理>滴灌处理>畦灌处理,5月25日三者叶面积指数大小趋于一致(图7)。与畦灌处理相比,少量多次的灌溉方式可使土壤根层保持适宜的水肥条件,增强冬小麦叶片的长势,其中,微喷灌处理还可增加冬小麦冠层湿度,调节田间小气候,使得冬小麦叶片生长状况达到最佳,叶面积指数最大。生长后期,随着茎生叶衰老,冬小麦完全进入生殖生长,不同灌水处理的叶面积指数大小趋于一致。

图7 不同灌水方式下冬小麦叶面积指数的变化Fig.7 The changes of leaf area index of winter wheat under different irrigation methods

2.4 不同灌水方式对小麦光合作用日变化的影响

光合作用为作物生长提供物质和能量,是作物生长发育的基础和生产力高低的决定性因素,同时又是一个对环境敏感的复杂的生理过程。生态环境不仅直接影响植物的光合作用,还通过影响植株内部的生理因子间接地影响其光合作用[12]。

不同灌水方式处理的小麦旗叶净光合速率日变化曲线均呈“多峰型”(图8),且具有明显的光合“午休”现象,其中,滴灌和微喷灌处理的旗叶净光合速率普遍>畦灌处理,较畦灌处理提高了6.76%~16.73%。微喷灌和滴灌处理12∶00~13∶00的净光合速率较畦灌处理分别提高了11.6%和15.6%,说明采用少量多次的灌溉方式能够减轻冬小麦的光合“午休”现象,与姚素梅等[13]的观点一致。

图8 不同灌水方式下冬小麦净光合速率的日变化Fig.8 The diurnal variations of photosynthesis of winter wheat under different irrigation methods

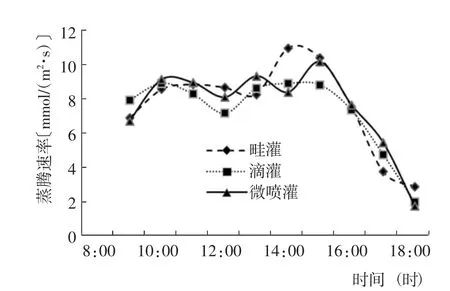

不同灌水方式处理的小麦旗叶蒸腾速率、胞间CO2浓度和气孔导度变化趋势基本一致,且指标值普遍差异不大(图9~11)。3种灌水方式下,旗叶胞间CO2浓度均在272~343 μmol/mol范围内波动,日变化比较平稳;蒸腾速率在9∶00~15∶00均平稳波动,15∶00之后均随气孔导度的降低而不断下降。5月22日天气高温晴朗,气孔导度在9∶00即达到1 d中的最高值;之后,高温作用促使部分气孔关闭,气孔导度降低,其中,12∶00~14∶00时平稳波动,15∶00~18∶00由于气温快速下降和空气相对湿度上升,气孔导度和蒸腾速率不断下降。

图9 不同灌水方式下冬小麦蒸腾速率的日变化Fig.9 The diurnal variations of transpiration rate of winter wheat under different irrigation methods

图10 不同灌水方式下冬小麦胞间CO2浓度的日变化Fig.10 The diurnal variations of intercellular CO2 concentration of winter wheat under different irrigation methods

图11 不同灌水方式冬小麦气孔导度的日变化Fig.11 The diurnal variations of stomatal conductance of winter wheat under different irrigation methods

综上分析可以看出,不同灌水方式对净光合速率除外的其他光合作用指标影响均不明显。仅就冬小麦的净光合速率而言,滴灌和微喷灌处理效果优于畦灌处理。

2.5 不同灌水方式对小麦产量及其构成因素的影响

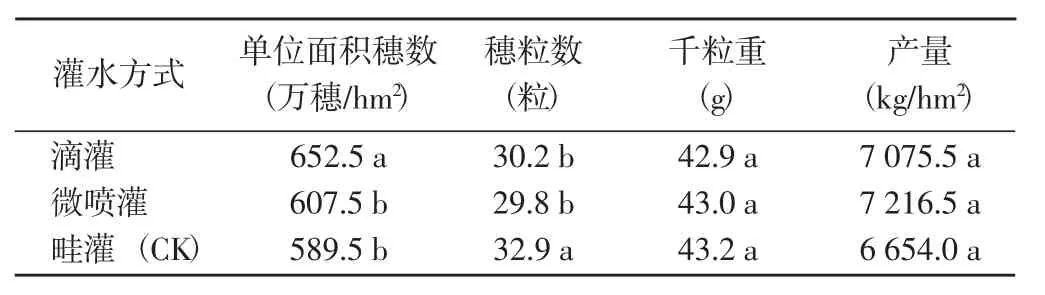

滴灌和微喷灌处理的小麦产量均>畦灌处理,增产率分别为6.33%和8.45%,但差异均不显著,且滴灌与微喷灌处理的产量差异也不显著(表1)。

进一步分析不同灌水方式下小麦产量构成因素的变化后发现,小麦单位面积穗数顺序为滴灌处理>微喷灌处理>畦灌处理,其中,滴灌处理的指标值明显较高,而微喷灌与畦灌处理差异不显著;穗粒数顺序为畦灌处理>滴灌处理>微喷灌处理,其中,畦灌处理的指标值明显较高,而滴灌与微喷灌处理差异不显著;千粒重顺序为畦灌处理>微喷灌处理>滴灌处理,但三者差异均不显著。

综上分析可以看出,滴灌处理有利于冬小麦成穗,畦灌处理有利于形成大穗,但不同灌水方式对小麦千粒重和产量影响均不明显。

表1 不同灌水方式对冬小麦产量及其构成因素的影响Table 1 Effects of different irrigation methods on winter wheat yield and its components

3 结论与讨论

在适宜的田间工程模式下,研究了滴灌、微喷灌、畦灌对土壤水分和养分分布以及冬小麦生长和产量的影响。结果表明,与畦灌处理相比,滴灌和微喷灌处理的灌水量均减少了150 m3/hm2;总施肥量均减少了 24.0 kg/hm2,其中,N用量减少 16.5 kg/hm2,K2O用量减少7.5 kg/hm2;土壤基质势始终保持在-25~-3 kPa之间,变化幅度相对较小;根层土壤硝态氮和氧化钾含量均较高,保肥能力强;产量分别提高了6.33%和8.45%,但增产效果并不明显。冬小麦生产上采用适宜的滴灌和微喷灌水肥一体化技术,在提高灌溉自动化程度的前提下,可省水、省肥,且可提高产量,符合当前规模化农业生产模式的要求。

本研究结论仅仅是根据1 a的试验数据得出的,干旱年份及多年研究条件下小麦滴灌和微喷带灌溉水肥运移规律及其对产量的影响仍需进一步验证与完善。同时,可进一步开展小麦滴灌和微喷灌技术经济效益分析,全面论证该技术的经济可行性。

参考文献:

[1]李月华,李 琴,王树生,许 刚,田红卫,刘 强,刘 亚,孙明清.小麦微喷水肥一体化技术试验示范初报[J].河北农业科学,2012,16 (7)∶28-31.

[2]宓文海,江荣风,刘全清,王洪亮,黄文超,张宏彦.不同灌溉方式对华北冬小麦生长的影响[J].华北农学报,2013,28 (2)∶175-179.

[3]徐学欣,王 东,谷淑波.微喷带补灌对冬小麦耗水特性和产量的影响[J].麦类作物学报,2016,36(4)∶472-482.

[4]徐学欣,王 东.微喷补灌对冬小麦旗叶衰老和光合特性及产量和水分利用效率的影响[J].中国农业科学,2016,49 (14)∶2675-2686.

[5]王 东,徐学欣,张洪波,林 祥,赵 阳.微喷带灌溉对小麦灌浆期冠层温湿度变化和粒重的影响[J].作物学报,2015,41(10)∶1564-1574.

[6]魏秀华,于海涛,张齐鲁.微喷防控小麦干热风研究[J].农业科技通讯,2016,(9)∶82-84.

[7]程 莲.滴灌与漫灌对小麦生长的影响及经济效益比较[J].大麦与谷类科学,2016,33(3)∶61-63.

[8]王冀川,高 山,徐雅丽,王洪仁.新疆小麦滴灌技术的应用与存在问题 [J].节水灌溉,2011,(9)∶25-29.

[9]王荣栋,王新武,符 林,赵 斌,张 伟.关于滴灌小麦栽培的几个问题[J].新疆农业科学,2010,47(7)∶1412-1415.

[10]DB 13/T 1729—2013,冬小麦、夏玉米微喷灌肥水一体化栽培技术规程[S].

[11]严企松.作物叶面积的测定[J].安徽农业科学,1963,(3)∶70-73.

[12]李合生.现代植物生理学[M].北京∶高等教育出版社,2002.

[13]姚素梅,康跃虎,刘海军,冯金朝,王 君.喷灌与地面灌溉条件下冬小麦光合作用的日变化研究[J].农业工程学报,2005,21(11)∶16-19.