百货业之困,还有救吗?

2017-04-25张静

张静

百货业之困,实际上是自食了几十年来享受政策、商业环境的红利而不思进取的恶果。电商的跨界竞争,不过是把这场“大考”以更激烈的方式,推到了世人面前。

人大学子方超的“成人礼”,是在百货商场完成的。

17年前,人民大学周边还没什么大商场,当代商城算是京西相当高档的购物场所,服务员很会“看山看水”。兜里没有多少银两,逛起来都会觉得底气不足。

“那时候还是学生,对钱没什么概念。去了当代以后,才突然有了要挣钱的意识。”方超笑言。

2016年,方超已经身家数千万。他曾特意带着新婚妻子去了一趟当代,有点“故地重游”的意思。让他心生感慨的是,当代已垂垂老矣,完全不复记忆中的“高大上”:“商场冷冷清清,服务员比顾客多,格局也有点局促,一看就是老式商场,‘羊绒特卖什么的给人的感觉非常有年代感。我太太觉得里面的衣服大多都是妈妈衫,又不是经典大牌,价格还贵,都没有逛的兴趣,纯粹陪着我怀旧。”

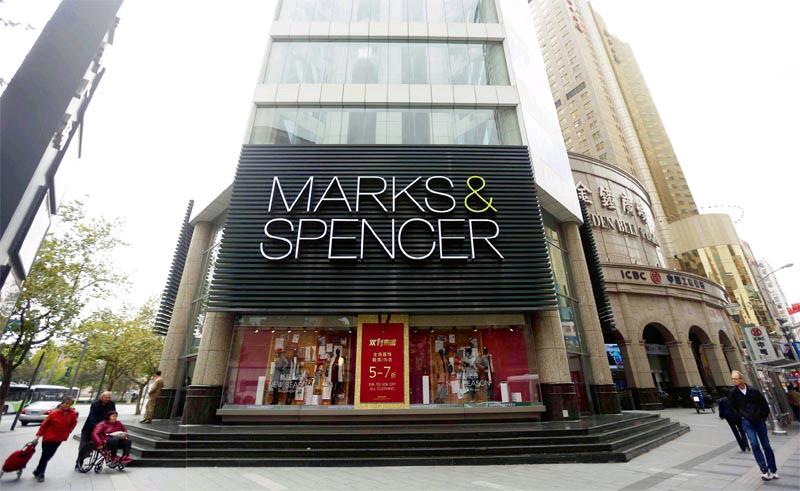

当代的“沧海桑田”不是个案,在这背后,是零售服务业席卷全国的“关店潮”,百货业首当其冲。2016年11月,英国老牌零售商马莎百货宣布,将关闭在中国内地市场全部10家门店,退出中国。2017年3月26日,在上海五角场扎根15年的“大西洋百货”黯然关张。

实际上,从2011年起,中国各大百货公司的业绩就开始急剧下降,2012年以来,几乎每年都有大量百货业关店,商铺租金价格以每年12%的速度下滑。仅2015年,國内主要零售业企业(含百货、超市)便关闭了几百家,其中万达为了停止损失,一口气关闭了46家门店,令业内一片哗然。

从2012年至今,有着“外资第一百货”之称的百盛,在中国市场至少已经关闭了11家门店。

台系百货太平洋,成为内地百货衰退大潮中最先没落的那一批。继2011年退出北京市场后。在上海,营业近20年、作为很多人逛街约会圣地的淮海店,也在去年年底打出了“鞠躬谢幕”的横幅。

1998年,日资百货华堂商场在十里堡开出京城第一家店时,曾经备受附近居民热捧,风光一时。但从2014年起,华堂在京相继关闭了7家门店,据传5月中旬还将再关闭1家,仅剩位于亚运村的总部。

曾经是中国时尚百货的标杆的NOVO百货,2015年关店5家,退出上海及武汉市场,2016又关1家。

2015年6月,尚泰百货成都店贴出停业公告。意味着这家在泰国最大的连锁百货,最终全面退出中国市场。

被称为“内地百货第一股”的银泰百货,除了名字没变,现在基本已经属于“阿里巴巴”。

根据iziRetail最新发布的《2016年全国200家重点商场销售业绩一览》,各百货商场之间的分化明显,少量优质百货业绩提升,61.5%的百货业绩仍在下滑中。

在上海某次“千人转型大课”上,知名财经作家吴晓波曾放出一张PPT:如何拯救一间百货店。

他问到场的1200位学员:“如果我在上海南京路上有一间百货店,谁愿意接手去当店长?”

没有一个人举手。

从“商业救国”到“国有化战略”

有“关店潮”,就有“开店潮”。而且无论在军阀混战的年代,还是在新中国成立之后,百货业都在“国运”上,有其特殊的意义和地位。

100多年前,俄国人伊万·雅阔列维奇·秋林在哈尔滨开设了一家以自己名字命名的“秋林洋行”,翻开了中国百货史的第一页。在这座“巴洛克”风格的建筑物里,商品“品质精良,坚固耐久”,客户“无不称便”。如今哈尔滨家喻户晓的格瓦斯、大列巴、里道斯红肠,当年均是通过“秋林洋行”传入的。

秋林在中国试水百货业同一年,与孙中山相交甚深的广东香山商人马应彪,在香港创办了第一间华资百货公司“先施百货”,践行“实业救国”之梦。随后几年,马应彪又在广州、上海相继开设分店,被称为“中国百货先驱”。尤其是在上海南京路上的分店,哄动上海滩。在先施百货的带动下,永安、新新、大新公司相继创办。这就是声名显赫的四大百货,象征着上海滩“摩登”时代的到来。如果某件衣服,太太小姐们称是在“公司”买的,“懂经”的人就应该知道这“公司”专指“四大”。

建国后,中国百货业进入国营时代。

在全国范围内组建百货商店,并将百货店至少开到乡镇一级(这就是当年的供销社)。

1952年8月26日,中贸部(后为中商部)正式批准了修建百货大楼的建筑计划,王府井百货大楼的建设提上了议程。如今开家百货店,稀疏平常。但王府井百货大楼开业,国家商务部、北京市委、市政府、市商业局等有关领导都来了,其在经济运行中的分量可见一斑。百货业也迎来了自己最气壮的时代。王府井百货大楼开业当天,顾客流量多达16.4万人次,货场拥挤不堪,销售额高达30万。

改革开放以后,国营百货大楼,还成为了“货真价实”的保障。当时广东的鞋帽衣物虽然便宜时髦,但总归不如上海的质地好。而且当时私营的工厂、商店蜂拥而现。由于缺乏商业法规的约束,一些急于发财的小商小贩鱼目混珠,大量生产制造假货、次货、冒牌货,有些商店也只顾利润进行行骗。百货大楼便成为满足“高端需求”的不二之选。全国各地的人到上海出差、旅游,都要去南京路、西藏路、淮海路一带的百货公司抢购羊毛衫、皮鞋、夹克。上海“一百”早年的老员工跟记者回忆说:“那时候我们的羊毛衫名声在外,款式多,品质好,从外地来的人都想要带件回去。早上还没开张,店外就排起了长龙,我们经常要架几张桌子阻挡人群涌入,隔着桌子一手交钱一手给衣服,场面很火爆。”

历史的车轮行驶到20世纪80年代末,热火朝天的中国百货业又迎来了改造风。这股热潮,是由“中国百货改造第一人”、武汉商场总经理毛冬声引发的。他自己想办法贷款,把商场的营业面积扩大了一倍,还引进了美食、咖啡厅、游乐厅和验光配镜等跟传统国营百货毫不沾边的服务,重演了当年“先施百货”成功的一幕,吸引无数同行前来学习。1986年,商业部特意组织全国150家大中型商业企业在武汉商场召开现场交流会,随后全国都卷起一股开商场和大型商场扩建装修热。

20年,两次“关店潮”

在百货业的扩张运动中,最引人注目的,是“亚细亚现象”。

“中原之行哪里去——郑州亚细亚!”1990年,这句广告语伴随着中央电视台黄金时间的播出,成为广告史上足以与“羊羊羊,恒源祥”和“今年过节不收礼,收礼只收脑白金”并肩的洗脑神句。

除了第一个在中央电视台打广告,郑州唯一的股份制企业“亚细亚”,还创造了很多第一:第一个设立商场迎宾小姐、电梯小姐;第一个创立自己的仪仗队;第一个在商场门口升国旗;每年的广告费比郑州市其他同行加在一起的广告费还多。其三级跳式的涨薪和火箭般的升职,一度被人称为“亚细亚速度”。一位天津小学生给亚细亚老总王遂舟写信说,老师布置作文题《我的理想》,班里很多同学写的都是:“到亚细亚当营业员!”

亚细亚的异军突起,引来了郑州华联商厦、商城大厦、商业大厦、郑州百货大楼、紫荆山百货大楼这五家“国字号”的联手对抗。王遂舟为了杀出一条血路,抢先开打价格战,而且一打就是7年。这种恶性竞争模式,注定不是长久之计。

除了盲目进行价格战,盲目扩张,也为亚细亚的没落埋下了祸根。亚细亚曾把八佰伴当作对手和老师。八佰伴宣称2000年前要在中国开设1000家分店,亚细亚无视自身的条件不具备,也开始在全国疯狂发展连锁店。1998年,最终因扩张过猛,资金链断裂,被查封注册商标。

“亚细亚”的没落就像一个不祥的预言。1998年的冬天,整个百货业都尝到了盲目扩张的恶果。

和亚细亚大举发展连锁霸业的时间点一样,这股扩张风也是1993年前后刮起来的。当时北京市的某位领导提出:2000年北京将要建100家大型百货商店。而巴黎才仅有20家百货商店。《经济日报》为此还开展了一场“大商场是多了还是少了”的大讨论。

学者们讨论归讨论,各个百货商场的大肆扩张并没有因此而停住脚步。当消费低潮出现后,百貨商场并没有深入思考人们的需求是否跟得上扩张速度的问题,没有从根本的商业模式上思变,反而在“店面装修”这种表面文章上不惜重金,最终迎来了中国百货史上第一个“倒闭年”。

尽管烈火烹油的百货业遭到了迎头一击,但直到十几年前,线下商场、超市还是人们主要的购物场所,淘宝网一年的交易额不到80亿元。

但到了2016年的双十一,仅阿里巴巴的单日交易额便已经突破1207亿元,刷新了单日全球零售的历史纪录。根据2017年1月12日,京东联合21世纪经济研究院发布的《2016中国电商消费行为报告》,2016年我国电子商务交易额预计会超过20万亿元,占社会消费品零售总额的比重超过10%。

马云曾扬言,电子商务将取代实体零售。

2012年的CCTV年度经济人物颁奖典礼上,王健林声称:10年后,如果电商在中国零售市场份额占到50%,我给马云一个亿。如果没到,他还我一个亿。

线上、线下两个大佬的“隔空赌局”,让实体零售和电子商务之争天下皆知。

电商对实体店的冲击有多大?

业内人士称,10年前的连锁百强半数已经出局,幸存者中85%以上的企业开始关闭实体店铺,涉足电子商务。

百货商场沦为电商的“试衣间” “看样间”,一开始还是发生在年轻人群体中,后来蔓延到了他们的父母辈。“我也开始学着儿子那样,去商场也就是吃个饭、随便逛逛。看到有什么想买的,就拿手机查查京东、淘宝上的价格,发现差得还挺大。现在轻易都不会在商场买东西。”一位60多岁的老先生告诉记者。

逆袭者

商业规则正在改写。以百货商场为首的实体店兵败如山倒,正遭受史无前例的冲击。难道实体店真的无药可救了吗?

记者观察到一个耐人寻味的现象。

今年年初,在北京北苑一带,据说90%的人曾路过,80%肯定去吃过饭,70%的人曾血拼过的“北辰购物中心北苑店”,打出了“业态升级,再聚春天”的红色横幅。实际上附近的居民都知道,这家人气凋零的商场,从百货到超市,已经整体卖给了“上品折扣”。但紧邻倒掉的北苑店,一家新型的购物中心却正在拔地而起,热火朝天地施工。不由让人想到《儒林外史》里那句:“有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。”

“赶科场”的人里,还包括湖北人叶国富。

2013年年末,叶国富在中国布局快时尚休闲百货连锁“名创优品(MINISO)”。到目前为止,名创优品已在全球拥有1800多家门店,且仍然保持着高速成长,以每月开80-100家新店的速度扩张,不仅成功与加拿大、美国、墨西哥、澳大利亚、阿联酋、韩国、新加坡、菲律宾等40多个国家和地区签订战略合作协议,还实现了近百亿的年营收,被吴晓波视作“百货业逆袭”的标杆。

当然,名创优品学到了互联网公司的优势,也同样存在互联网企业最为人诟病的地方:喜欢走捷径,抄袭成风。

一是从国外直接抄创意。在日本经过近一年的市场调研,叶国富找到了自己可直接模仿的目标:大创。在这家百货精品店里,商品价格只有一两百日元(约合10元人民币),产品丰富,设计感也强,店铺的客流情况很不错。现在名创优品走的路线,几乎就是“大创”的中国版。

二是抄设计。熟悉优衣库、无印良品的人,会发现这家店从Logo、装修到商品外包装的设计都非常“似曾相识”。甚至连产品的设计,都能频频看到全球知名品牌的影子。

面对山寨质疑,叶国富的回应也是典型的互联网式:“中国做任何事的过程都是先乱而后治,先治的话还没治就死掉了。”我们知道,互联网公司抄袭的常态,是让产品“看起来很美”,实际上的品质往往不在考虑范围之内。换而言之,互联网难觅真正的精品。那么擅长学习互联网打法、先野蛮生长再说的名创优品是否能够“出淤泥而不染”?尚待观察。

百货被抛下的真实根源

名创优品的逆势而起,让人思考一个问题:百货被抛下的真实根源是什么?这个“锅”都给电商背合适吗?都加餐饮、娱乐,搞O2O,就能拯救百货吗?

一位百货业的资深人士告诉记者:“洋百货”败走中国,大多跟“不接地气、定位失误”有关。而对国内百货来讲,电商的冲击肯定是不可小视的一个方面,但最关键的,是在过去的十几年里,没有真正抓住零售的本质:“比如忽视目标客户群体的实际需求,忽视客户体验;营销手段非常简单、缺少创意,将市场推广等同于促销打折等等。”

说到底,百货店店的经营核心,应该和重视“以用户为中心”的互联网企业的思路非常类似。

第一:定位要清晰

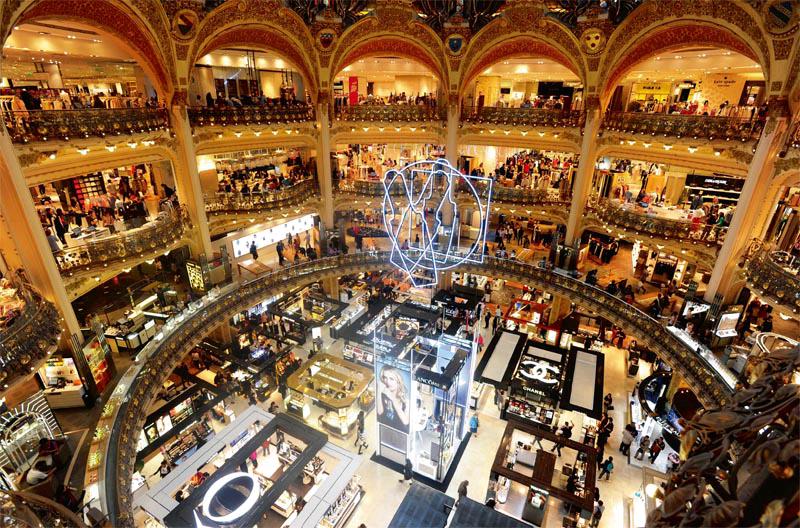

欧洲大多数百貨,度服务于高端、中端、低端用户,本地居民,还是游客,?都有清晰的定位。而国内的百货公司一窝蜂的高档化,都梦想自己能引进“LV、Gucci、Cartier”。

第二:要有创新型产品

产品为王这个道理适用于任何行业。经济学家郎咸平曾说:“互联网什么都没颠覆,行业的本质是不可能改变的,真正的功夫还是在产品上下功夫。”

欧洲的百货公司多采取“买手制”,非常清楚自己目标客户的需求,实现差异化竞争。而国内大多数百货公司喜欢跟风,产品的同质化非常严重。

第三:要有流量

没有流量(在线下是客流量),拥有再好的产品,也是死路一条。

百货公司从前的客流量不成问题,如今在同货更低价的电商冲击下,遭到了巨大的分流。有钱的国外购物或海外代购了,没钱的去淘宝了,百货公司被架空,成了一个很尴尬的存在。

怎么把客户重新吸引回来?

除了改变“联营”的老模式,把产品把握在自己手上,把价格降下来。更重要的,就是要营造“人气场景”。这就是吴晓波所说的:“万达百货死了,但万达广场的场景服务还在。”正如当当是用图书上的不赚钱,来吸引人气,售卖它更高利润的产品。宜家是用餐饮上的超惠、生活场景化的舒适氛围来吸引人们前往消磨时光,从而维持一个爆棚的人气,售卖它更高利润的产品。

第四:提高转化率

因为流量昂贵,互联网公司设计得好的广告承接页,能让用户点击过来之后,牢牢地被抓住,一步一步按照商家的预设去走。“一条”等微信公众号在商业上的成功,更让人们见识了创意营销的魅力。而这恰恰是我们国内百货业的软肋。

第五:客户满意度

对“客户满意度”的追求,是互联网公司必不可少的一环。而国内百货公司对“客户满意度”的反馈搜集基本无从谈起。

由此可见,百货业之困,实际上是自食了几十年来享受政策、商业环境的红利而不思进取的恶果。电商的跨界竞争,不过是把这场“大考”以更激烈的方式,推到了世人面前。百货业还远未到终结之时,它最需要的是激活和反思。