探秘大熊猫养殖基地

2017-04-25姜浩峰

姜浩峰

“大熊猫自己是知道冷暖的,就像我们人一样。感觉暖和了,它来劲了,就会去洗水,也可以说它自己去洗澡……即使它自己去洗澡,也不会涂肥皂吧,所以洗不白。大家在许多图片中看到的大熊猫,黑白分明,那或许是PS的结果。如果真的是有人给它涂了肥皂洗那么白,那是要出事的!”

3月30日下午,成都大熊猫繁育研究基地官方微博发布了《大熊猫“和盛”与“倩倩”情况通报及几点说明》。其中提到,“2016年9月27日,‘和盛所佩戴的GPS项圈发出报警信号后,研究人员和监测队员立即组织连夜搜寻,翌日在石棉栗子坪保护区内确认‘和盛死亡,并发现其尸体右肩、右耳及右后肢等具有明显外伤。通过临床解剖、病理学检查及微生物学检查等多种诊断手段,随之进行了多次分析总结,最终确认‘和盛是由于遭受不明动物攻击,造成全身性细菌感染而导致败血症的发生致死。”而同样野化训练的“倩倩”,目前健康状况良好。

成都大熊猫繁育研究基地“都江堰繁育野放研究中心”,亦被称为“熊猫谷”,是我国大熊猫救护之地。新中国成立后,1953年,大成都范围内正是在此地首次发现了大熊猫。

前不久,《新民周刊》记者来到都江堰“熊猫谷”,十余只大熊猫正在这里进行野放适应性训练,记者不仅亲眼看到了顽皮的熊猫在山野里嬉戏,还了解到了一些熊猫养殖、繁育的故事。

半野放过渡训练

进入熊猫谷,记者眼前的情景与曾经去过的各类动物园都不尽相同。大熊猫兽舍伴山而建,不仅室外面积比一般动物园大,还都是依着山形围起来的。特别是1号、2号、3号大熊猫仿生兽舍,是圈养大熊猫进行野化放归前过渡饲养与训练的场所,室外环境更接近山岭深处的场景。

“我们熊猫谷对大熊猫进行过渡性训练的科研场地,都会按照大熊猫的生活习性,结合生态科学理论以及圈养大熊猫的特点,经过科学设计和精心建设而成。科学家们将以提高圈养大熊猫野外生存技能为目的,开展科学研究。”一位工作人员说。

位于都江堰玉堂镇白马村的熊猫谷,处在成都大熊猫自然分布区的边缘,区域海拔740米至1161米。记者现场探看的感觉是——坡度逐级上升,缓而有序。这是一处年降水量1200毫米至1800毫米,水源充足、水质优良的狭长地带,谷内溪流交错,间有多种可食用的竹类。据介绍,此地在开发成野放研究中心之前,历史上也曾有过大熊猫出没——1953年救起的大熊猫,就是在此发现。后来,随着人口激增,这一距离成都市中心仅50公里的地方,逐渐有人耕作。在规划为大熊猫野放研究中心之后,则采取了退耕还林措施。

2010年5月,野放中心成功奠基,2011年12月,一期工程竣工建成,经专家现场考察验收论证,初步具备大熊猫野化过渡训练研究放养条件。如今的野放研究中心,生态环境良好。区域内植物约55种,兽类40余种,鸟类131种,两栖爬行类17种左右,昆虫种类繁多。当然,尽管是野放研究中心,这里却绝对不缺人。

在熊猫馆舍外,三步一岗五步一哨的,是保安。还有饲养员会随时给熊猫补充竹子。

记者前往的那天,虽然正值冬季,但气温在15摄氏度左右,不算太冷。大熊猫“奥莉奥”吃饱了竹叶后,竟然下水嬉戏。

“‘奥莉奥竟然不怕冷!你们冬季会给大熊貓洗澡吗?”记者问饲养员。

“大熊猫自己是知道冷暖的,就像我们人一样。感觉暖和了,它来劲了,就会去洗水,也可以说它自己去洗澡。‘奥莉奥出生于2012年7月28日伦敦奥运会期间,是一只健壮的雄性大熊猫,所以今天太阳出来暖洋洋,它就下了水。”饲养员透露,“你看,即使它自己去洗澡,也不会涂肥皂吧,所以洗不白。大家在许多图片中看到的大熊猫,黑白分明,那或许是PS的结果。如果真的是有人给它涂了肥皂洗那么白,那是要出事的!”

听饲养员继续解释:原来大熊猫皮毛上有一层油脂,在冬季,大熊猫要靠这层油脂来保暖。如果刻意给它洗澡,特别是涂了肥皂把油脂洗掉,那八成就会得感冒、肺炎,有生命危险。对于熊猫妈妈来说,如果因此而丧生,则很有可能祸及正在吃奶的幼崽。

今年初,上海野生动物园发展有限责任公司证实,该公司饲养的21岁的大熊猫“帼帼”和幼崽“花生”突发重病,经全力救治无效后,分别于2016年12月26日和12月31日离世。后经调查,“花生”恰恰处在哺乳期,由于妈妈过世不能再吃到母乳,只能吃奶粉,最终死于肠扭转。

对此,都江堰繁育野放研究中心工作人员认为,吃不到母乳的哺乳期大熊猫发生这样的悲剧是大概率事件。表达惋惜之余,他再次强调:“千万别为了漂亮,擅自给它洗白白!看上去脏,就让它脏。否则,就要了命喽!”

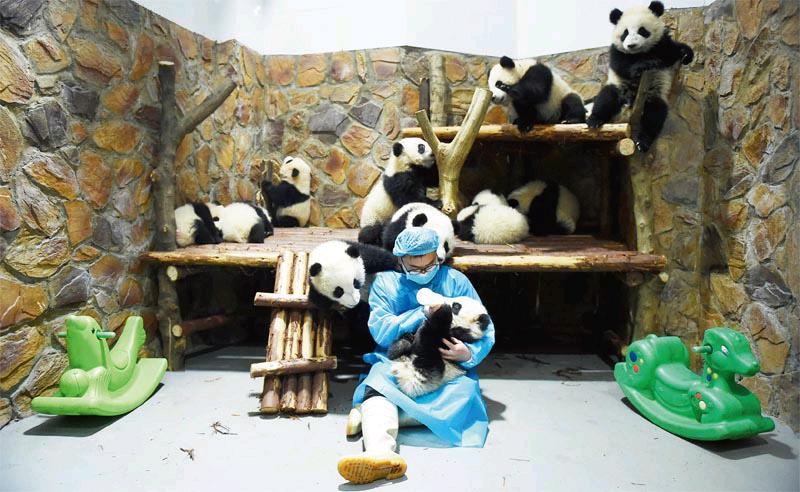

从1953年我国开始大熊猫救护圈养和迁地保护之路,经过60多年的努力,如今,成都大熊猫的人工繁育种群已从最初的6只发展到100多只。2012年,都江堰繁育野放研究中心的成立,又为熊猫保护翻开了新篇章,开始了成都大熊猫的野放之路,架起了圈养大熊猫放归野外复状野生种群的桥梁。未来,熊猫谷还将建成一个占地5平方公里,拥有大熊猫繁殖饲养区、半野化训练区、野化过渡区、野化放归训练区、伴生动物饲养区、多功能科普教育区、青少年生态教育体验村的熊猫家园。

“回乡养老”

1980年代曾经流行过一首歌——“竹子开花啰喂,咪咪躺在妈妈的怀里数星星。星星呀星星真美丽,明天的早餐在哪里……”也掀起过“拯救大熊猫”的热潮。

记者所住六善酒店专程负责熊猫谷项目的导游小哥,就是四川本地人。据他回忆,1980年代,确实有竹子开花,但情况并没有坏到使得熊猫大面积饿死。“熊猫吃的竹子有许多种。如果箭竹开花,它完全可以吃其他种类的竹子。想想看,哪有低海拔、高海拔各种区域上所有的竹子一起开花的道理?”

而据央视国家地理栏目报道,1976年冬春间,在甘肃文县和四川平武、南坪等县相继发现138具大熊猫尸体。考察结果表明,大熊猫大量死亡的主要原因是华桔竹大面积开花枯死造成的食物缺乏。正当人们对这次大熊猫死亡事件的真正原因还来不及进行深入分析时,1980年代初,邛崃山的冷箭竹又开始大面积开花了。由于“吸取了上次开花的教训”,便有人提出:“竹子是野生大熊猫的主食,当它们开花、枯死后,大熊猫就会因食物短缺、饥饿而死亡。”还有人提出:“应立即开展大规模的救灾工作。”

北京大学大熊猫及野生动物保护中心主任潘文石曾解读说:“当时的实际情况是,在卧龙保护区内,除了开花的冷箭竹之外,还生长着另一种储量丰富的竹子——华桔竹,现在被定名为拐棍竹,可供大熊猫食用。同时,野外的研究者通过无线电跟踪得知,大熊猫在此期间移动到拐棍竹林中觅食,并没有发现饿死过一只大熊猫。”

潘文石研究发现,秦岭大熊猫每年对竹林的消耗量实际上都不超过其中一种竹林当年生长量的2%。因此他认为无论在秦岭或是卧龙,竹子開花、枯死都不是威胁大熊猫生存的主要原因。

换言之,只要是适合大熊猫生活的环境,野化后的大熊猫完全能够在野外生存,并不存在因竹子开花而饿死大熊猫的可能性。

除了野化放归以外,都江堰繁育野放研究中心、四川中国大熊猫保护研究中心等单位,还承担着外借大熊猫回归“调养”的任务。

譬如在云南生活了几年的大熊猫“思嘉”,就曾回归成都调养,然后又北上黑龙江落户。

当年因为汶川地震,三只幼年大熊猫“思嘉”“美茜”“芊芊”被送往云南野生动物园。2012年,“芊芊”回家。2014年初,陪伴这些大熊猫6年的饲养员奶爸离职,随后“美茜”回川。当时,云南野生动物园只剩“思嘉”一只大熊猫,远离同伴和熟悉的奶爸饲养员,孤零零生活。2015年5月底,“思嘉”被一续再续的接展合同再次到期。此时的它,已是第二次在繁育季出现明显的发情反应。“思嘉”的认养人阮德慈女士也提供了充分的证据,表明云南野生动物园的饲养与管理环节有漏洞,这些漏洞严重违背了国家林业局关于大熊猫借展的规定,更让思嘉的身心健康存在许多隐患。当时,它神情抑郁,身体状况上来说,寄生虫感染较重,整体处于不容乐观的亚健康状态。

经多方协调,2015年6月,“思嘉”终于回到了四川。它回川后的第一站,就是都江堰熊猫谷。短期停留后,又去了卧龙大熊猫保护区落脚。一年以后,2016年7月5日,“思嘉”与雄性大熊猫“佑佑”一起,来到了黑龙江省亚布力。这次的租期是三年,成都大熊猫繁育研究基地每年会对这对大熊猫进行检查,一旦有熊猫逃逸或是发生对其健康、生命有隐患甚至威胁的事件,熊猫就会被收回。

与“思嘉”类似,2016年10月和今年2月,网上先后出现兰州动物园大熊猫“蜀兰”疑似受伤、口吐白沫的照片,有微博网友甚至晒出“蜀兰”照片,称其在9个月内暴瘦60斤,并发文称大熊猫的生存条件恶劣。亦曾有游客于2016年7月拍到在37摄氏度高温下,“蜀兰”在兽舍内只能吹风扇降温,不能像其他地方的大熊猫一样享受空调,引发社会关注。

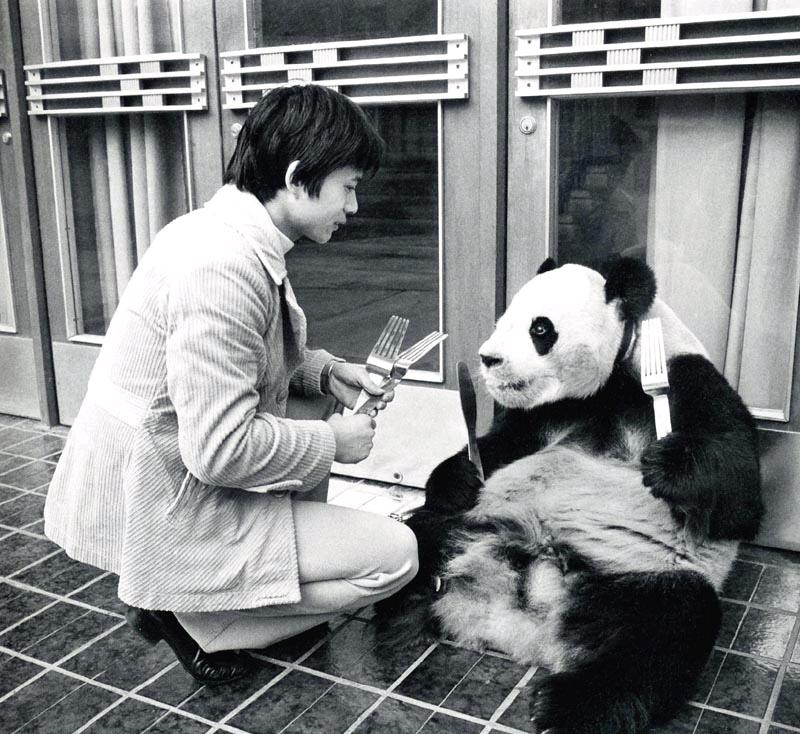

前不久,在国家林业局统一部署下,中国大熊猫保护研究中心派出3名技术专家来到兰州,对“蜀兰”的健康状况和饲养管理条件进行综合评估,得出的结论是——“蜀兰”的营养状况中等偏上,但出现了老年大熊猫综合征征兆。出生于1994年8月31日的“蜀兰”今年23岁,相当于人类的70岁左右。和已故明星大熊猫“梅梅”是双胞胎姐妹,都曾在成都大熊猫繁育研究基地调养。今年3月16日,“蜀兰”离开兰州动物园,搭乘MU2413航班前往四川省成都市,到中国大熊猫保护研究中心接受代养调理。“蜀兰”此行,亦被称为“回乡养老”。

人类该如何善待大熊猫

尽管目前都江堰熊猫谷交通已算便利,譬如自驾的话可走成灌高速、G213和成青旅游快速通道直达;亦可从成都乘坐轻轨到都江堰,再转换公交车;成都火车站还有去往熊猫谷的直达公交车——但此地游人毕竟没有成都大熊猫基地多。

对于熊猫谷来说,游客量较少,倒也不是坏事。但无论客流多少,保安三步一岗五步一哨是不可或缺的,在熊猫馆舍外,配备电网也是必须的。

对熊猫谷工作人员来说,更重要的是要让周边居民认识到熊猫野化的必要性。从2007年至今,成都大熊猫繁育研究基地先后与世界自然基金会(WWF)、保护国际(CI)、北英格兰动物协会合作,在岷山、凉山大熊猫自然保护区开展保护教育项目。将大熊猫的保护教育纳入当地学校日常教学课程,同时在社区开展宣传活动,带动全体社区居民共同参与。

除了保护意识的灌输,基地也多方申请资金,为保护区及野放地附近居民引入可持续替代生计项目——例如养蜂、种植竹子,在解决当地居民生计的基础上,让社区居民普遍认识到采笋、伐木、日常污染等行为对于大熊猫栖息地所造成的破坏,并积极投入到栖息地破坏的恢复建设工作中来。和谐共存,已经成为当地人的一种共识。这也给人类该如何善待大熊猫带来许多启示。

不过,虽然野外生存的大熊猫整体数量在明显回升,但多方面的因素表明,在国内,大熊猫的栖息前景不容乐观。国家林业局工作人员表示:首先,栖息地破碎化仍威胁大熊猫生存;其次,受栖息地破碎化影响,大熊猫局部种群基因交流受阻,基因交流不足;再者,受气候变化的影响,未来大熊猫赖以生存的竹林中有三分之一可能会消失,也将对大熊猫的生存产生不可估量的影响。