“新硬汉”的崛起

2017-04-19李少威

李少威

匈牙利心理学家桑多尔·费伦齐说,在我们的灵魂深处,我们仍然是孩子,而且终生如此。

“孩子”都喜欢听故事,在今天,故事以影视的形式大量供给。

它的作用链条是这样的:第一步,商业机制制造故事,卖给大众;第二步,大众乐于为某些故事掏钱,而不愿为某些故事埋单,表现出一定的类型偏好;第三步,商业机制接受反馈,制造新的符合类型偏好变化趋势的故事。后两个步骤,使影视作品具备了社会观察的价值,尤其从偏好、“口味”的变化,可以窥探大众的心理状态。

回顾这两年的影视作品,事情正在起变化,最明显的趋势是在硬汉们老去或纷纷边缘化、“小白脸”们霸占屏幕多年之后,再造影视英雄气的“新硬汉”正在崛起。

变化的背后,蕴含着哪些奥秘?

“新硬汉”

且从两名演员—胡歌和彭于晏的“转型”说起。

选择他们,一是因为他们够“红”,处于一线,因而具有代表性,二是因为他们都生于1982年,原本都是靠“颜值”吃饭,而且成名于同一部电视剧—2004年的《仙剑奇侠传》。

年轻、帅气、阳光,两人都自然而然走上了偶像路线,而青春偶像所能提供的影视内容,一般情况下都视野狭窄、空洞无物,一笑而忘。

后来,两个人都发生了巨大的变化。

胡歌在2006年遭遇车祸,脸部严重受伤,经历了一个艰难的重塑自我的过程,再次回到荧屏,他的表演风格逐渐变得沉稳、厚重,乃至有点沧桑。2014、2015年,他主演的电视剧《风中奇缘》《、琅琊榜》、《伪装者》风靡全国,荧屏上的形象彻底从帅哥标签下的浮华,转变为一个儒雅的内涵式英雄。尤其在《四十九日·祭》和《伪装者》中,胡歌还准确诠释了从未尝试过的硬汉角色。

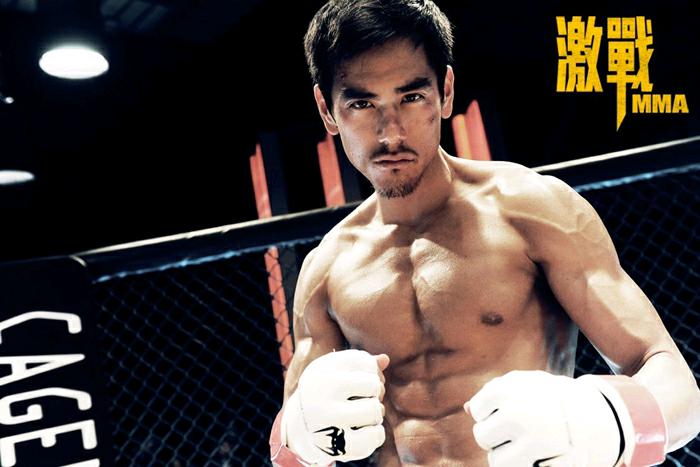

彭于晏的变化来得更彻底。2011年为了演出台湾电影《翻滚吧阿信》,彭于晏苦练8个月体操,把自己练成一名“肌肉男”。2013年,当电影《激战》的导演林超贤苦于天下之大却找不到一个有强大意志力的年轻演员时,彭于晏再次担纲,接受了3个月的综合格斗、巴西柔术等魔鬼训练。自此以后,“硬汉”就成了他一以贯之的风格。2014年的《黄飞鸿之英雄有梦》、2016年的《危城》、《湄公河行动》,他在每一部电影里都塑造了一个皮肤黝黑、肌肉强壮、不顾外表、正义果敢的英雄形象。尤其是在《湄公河行动》里,与张涵予一起在银幕上男儿傲气、豪情无限。

近年来国内外银幕上都出现了浓郁的硬汉怀旧风。中国的《扫毒》把人们的情怀带回上世纪八九十年代《英雄本色》所代表的港式硬汉豪情;好莱坞的《敢死队》三部曲重现史泰龙、布鲁斯·威利斯、施瓦辛格所代表的简单粗暴的硬汉风格;韩国则更直接,在2016年2月把《英雄本色》再次上映。此外,还有好莱坞的《赤焰战场》、《虎胆龙威5》和中国的《老炮儿》,以“老家伙”们动作迟缓上火线的悲凉,直接表达对雄性荷尔蒙在时代里衰退的叹息。

在这一股怀旧风中产生了一些佳作,但从演员到故事,都只是硬汉英雄主义的回光返照。

成龙、李连杰、周润发、甄子丹、吴京、姜文、胡军、段奕宏等所代表的经典硬汉,其特点是从头到尾一以贯之。由于外形或时代限制,并没有在观众中达致一种审美平衡—将偶像与实力冶于一炉。国外的,如史泰龙、施瓦辛格、布鲁斯·威利斯、丹泽尔·华盛顿、巨石强森、范·迪塞尔、杰森·斯坦森、让·雷诺等更是如此,人们基本只看肌肉不看脸,认为鸡蛋好吃,但不问鸡。

更重要的是,硬汉们都老了,中国新生代演员中,硬汉后继无人。就在此时,胡歌和彭于晏的蜕变,像动物的“性逆转”一般,是对硬汉“发生机制”的革新—从软绵绵的“花样美男”堆里走出来,向雄性魅力跨越,并且两头通吃,红极一时。

根据前面提到的影视与社会之间的作用链条我们知道,这不是偶然,一定是社会发生了什么。

童话的破灭

与硬漢式的、有真实故事依托的《湄公河行动》的成功形成鲜明对比的是无社会背景、纯虚幻想象的《爵迹》的惨败。《爵迹》的导演是典型的物质主义阵营的代表郭敬明,据媒体报道,他因为“血本无归”而在见面会上“情绪崩溃”。

郭敬明以《小时代》四部曲闯入电影圈,其第四部《灵魂尽头》的片名,恰如一句谶语,似乎在宣告纯娱乐、纯幻想、纯欲望宣泄的文艺作品对社会的挑动力走到了尽头。

先应该看看胡歌、彭于晏和郭敬明的主流观众分别是谁。

前面提到,第一部《仙剑奇侠传》在2004年播出,当时碰上的主流观众是正在上大学或中学的80后,这是真正支撑起整个社会娱乐化进程的一代人。12年过去,那些熟悉胡歌、彭于晏的年轻人,都已经成为了社会中坚,他们已经度过了作为完全意义上的社会人的艰难积累期,阶层属性已经大体固定,人已经稳稳地嵌入社会结构当中。他们对各种“童话”的热情早已消退,浪漫主义已是过去式,做事、想问题都更加重视逻辑性,注重自身的社会角色特征。胡歌和彭于晏的“转型”,对个人而言只是一种个人的人生际遇,但对他们的受众而言却相当于一同成长。

郭敬明的《小时代》第一部在2013年推出,此时处于“童话时代”的是90后,与胡歌和彭于晏的主流观众正好错位一个年代。90后的年轻人物质生活水平更高,2013年,最年长的90后正要进入社会,但年龄本身自带的浪漫主义还在身上,《小时代》提供了符合他们年龄特征的社会想象。

不一样的是,社会经济发展带来的前景预期已经发生了转折性变化。新世纪头十年,社会财富积累仍然高歌猛进,年轻人对前景有非常积极的憧憬,未来水到渠成,现实从来没有给娱乐当头一棒。而2014年,当90后开始进入社会的时候,“新常态”这一名词第一次被提出,表明从高层到民间,已经接受了经济生活庸常化的现实,社会娱乐化所积累的泡沫开始破裂。

如果说80后进入社会是艰难但有希望,90后则是艰难更甚但希望变弱。今年搅动舆论的“名牌大学毕业生一无所有之惑”,代表的正是一种社会氛围的黯淡。客观上,房价变得高不可攀,对象越来越难找,生活成本越来越高,工作压力越来越大,阶层鸿沟在日常里越来越容易被感受到;主观上,成长期物质水平的提升削弱了人对困境的耐受能力(这种心理素质会反过来放大困境),电子产品的普及则加剧了人际关系焦虑。在这种情况下,未来预期却不能提供乐观的支持,于是这一代的年轻人比上一代更快地发现,文艺生产的商业机制所刻意雕琢出来的童话只是一个谎言。

然而在此时,郭敬明仍在继续加大马力生产他的《小时代》系列,以及更加虚空无凭的《爵迹》。

现实世界与影视作品的矛盾,形成了观众群体内部的重新整合,总的一个趋势是审美偏好从低年龄层观众向高年龄层观众的靠拢。这一新趋势的出现,是《湄公河行动》另一硬汉男主角张涵予最终得到不分年龄段的广泛认可的重要原因。他的另一部立足历史的英雄主义作品《智取威虎山》也大获成功,而这两部代表性的影片的价值叙事,原本都是惯于质疑官方话语的年轻人本能排斥的。

看来,“本能”被某种新出现的力量压制住了。

生活的真相

关于英雄主义,罗曼·罗兰有一句著名的话:世界上只有一种英雄主义,那就是在认识生活的真相之后依然热爱生活。

当下的生活真相是什么?可以借用社会学家孙立平的观点来表述:社会结构正在定型化,阶层边界已经形成,由生活方式和阶层文化构成的阶层再生产机制已经建立。这正是年轻人感觉到世道维艰的真正原因。

需要强调的一点是,社会结构定型并非反常现象,相反,是迟早到来的正常发展方向,真正关键的是制度环境应该在定型之后仍能提供合理的流动空间—但这往往是滞后的,需要进一步改革的推动。

从急剧重构到逐步定型的变化,让未能赶上重构红利又尚未见到流动之门的人们认清了生活的真相—自己既不是《小时代》里的“杰克苏”,也不是其中的“玛丽苏”,而是望着对岸却“欲济无舟楫”的徘徊者。那种不愁吃穿、只谈情爱、诗意般静好的生活,也许真实存在,但却与自己的现在和未来都无关。他们更需挂心的不再是彻底错配希望与现实营造的幻想场景,而是当下的事实与焦虑。因此,相比奶瓶一般的娱乐喂食,人们更需要的是一种自强信念的激励。

除了边沁所说的“宗教狂和道德家”,没有人会在认清谎言之后依旧笃信谎言。胡歌和彭于晏的“转型”,概括起来都是从宠荣加身的“王子”、飞来飞去的“大侠”转向脚踏实地、艰苦奋斗的拥有强大信念的英雄。他们的角色越来越符合80后对社会复杂性的理解,也印证了初出茅庐的90后对生活不安全感的体验。

不过,人类心理的本质特点是不会发生变化的,人们“终生都是孩子”,人们都有“逃避自由”的内在趋向,因此在任何时代都不能企求所有社会个体都建立自身独立性。弗洛伊德认为,与其说人是群居动物,倒不如说人是被部落首领领导的一种游牧动物。为了给新的社会背景下产生的新的心理焦虑找到一个出口,人们潜意识里需要屏幕英雄的回归,但英雄回归的意义仅仅在于他能提供另一种方式的放牧。人们归根到底还是在主动让渡自我的独立性,给自我寻找一个感觉上更靠谱的托管者而已。

影视演员本人绝对不是一个靠谱的托管者,承载了价值观的艺术形象才可能是。所以在社会控制严苛的传统中国,演员和艺术形象被刻意分离。传统社会的“戏子”,可以因为艺术表现能力而拥有名声和赞誉,但主流价值对他们本人永远是不信任的,一直动用制度和意识形态进行社会地位的贬低,历朝历代几无例外。这么做的目的,是为了确保他们只是价值的解析者,而不能是规定者—以京剧为例,传统剧目几乎是一成不变的,演出的时代不同,但演出的内容和传递的价值观不变。

而现代社会强调人的自由的价值,客观上取消了对演员社会地位的制度性、意识形态性贬低,他们得以和影视产业链一起不断地创造价值观,至少是放大某种价值观,或者把它中性化。屏幕无处不在,虚无主义、物质主义、拜金主义、消费主义、纵欲主义等,通过屏幕向受众进行持续的观念写入。

任何生物的生存都是不容易的,这可以視作一条生物界的“公理”,人也不例外。如果物质生存已经不成问题,人就会更频繁地面对心理生存的考验。因为心理和现实错配,隔一段时间,社会大众就需要付出痛苦的代价,把自己从临时性价值观的破灭中救赎出来,“新硬汉”的崛起,是周期性发生的价值观救赎中的并不特别的一次。

和社会结构定型化趋势相呼应,“新硬汉”所代言的价值观更鲜明地体现出“逃避自由”、寻找依靠的需要。如胡歌的《四十九日·祭》、《伪装者》,彭于晏、张涵予的《湄公河行动》,张涵予的《智取威虎山》,以及老式硬汉吴京突破性的主旋律电影《战狼》,都融入了国家发展宏大叙事中的主体话语,试图把原子化社会里的孤独的个人重新嵌入家国情怀的大背景中去。

接下来,还有谁?