媒体议程设置视阈下中国国家形象的塑造与传播

2017-04-17李俊欣陈小桃

李俊欣+陈小桃

本文系2015年海南省中西部高校提升综合实力工作资金项目——公共管理本科专业实践教学创新团队研究成果。

[摘要]改革开放30多年以来,我国的综合国力迅速提升,成为世界第二大经济体,但我国的国家形象目前存在着与经济实力不相匹配、国际社会对我国仍然有一定程度上的误读和曲解等问题。想要树立和我国国家实力相匹配的国家形象,离不开新闻媒体的塑造与传播,这就要求我们把握好国内外媒体的新闻议程与传播特点。习近平担任国家主席以来的三届APEC得到全球媒体的广泛报道,为媒体议程影响国家形象的研究提供了重要机会。本文选取了2013~2015年以来的三届APEC会议中的16家国内外媒体报道,通过数据对比与内容分析,探讨APEC期间媒体的议程设置在我国形象塑造与传播方面取得的效果与存在的不足,并提出解决办法:一方面,需要学习和借鉴西方媒体议程选取及报道的模式;另一方面,应加强我国媒体议程设置的针对性与主动性,开展国际媒体合作以了解国际受众,深化议题内容,吸引受众阅读,为今后的APEC会议及其他大型国际会议提供议程设置经验。

[关键词]国家形象; APEC会议;议程设置;媒体报道

从“议程设置”的理论假设中我们知道大众媒介能通过对问题的重视程度和集中报道影响公众舆论,媒体重视的内容往往成为公众关心的内容。媒体是受众获取认知的最主要的渠道,当受众对某些议题或者事件缺乏直接的经验时,他们对议题或事件的理解便极大地依赖新闻媒体,依赖新闻叙述的性质。1APEC是亚太地区层级最高和最具有影响力的经济合作组织及全球事务的有效对话平台,习近平担任国家主席后参加的三届APEC峰会吸引了国内外媒体的广泛报道,国内各大新闻机构和门户网站更是设立了以习总书记为主体的报道专题,我国一度成为亚太焦点,成为世界媒体竞相报道的舆论中心,APEC峰会成为具有标志性意义的国家形象塑造工程。从2008北京奥运会到2010上海世博会,我国学者对国内外媒体的新闻报道与议题设置对国家形象的影响与作用进行了全面而客观地分析,充分肯定了媒体的新闻议程对国家形象传播的意义和价值。但目前的新闻议程研究大多基于国内外两个或者几个媒体的比较分析,基于全球范围媒体的议程的整体研究较少。为更加全面和系统地了解全球媒体的态度和立场,本文从2013~2015的三届APEC峰会出发,对全球六大洲的16家媒体新闻报道进行研究,通过对报道内容的数据对比,分析国内外媒体在同一事件中新闻议程不同之处,我国媒体的议程设置在引导国际舆论方面是否成功,中国政府在重大事件传播过程中应如何更好地通过媒体的议程设置来树立我国良好的国际形象。

一、样本选取和研究方法

(一)样本选取

本文章选取2013~2015年习近平担任中国国家主席以来的三届APEC峰会中的新闻报道,具体时间截取为2013年1月1日至2015年12月31日。选取的样本来源是六大洲16个国家媒体新闻网站,从发行量、影响力和综合性三个角度进行选择。国外媒体主要包括亚洲地区的日本三大综合媒体之一的《朝日新闻》、韩国发行量最大的纸媒《朝鲜日报》、印度头号英文报纸《今日印度》及覆盖四大洲的阿拉伯《中东日报》,欧洲地区包括俄罗斯最权威纸媒《消息报》、英国最具影响力的报纸之一的《独立報》及欧洲发行量最大德国的《图片报》,北美地区包括美国综合性权威报纸《华盛顿邮报》及加拿大发行量最大报纸《星报》,南美包括一度成为南美发行量最大的来自巴西的《圣保罗页报》和阿根廷主要报纸之一的《民族报》,大洋洲地区包括澳大利亚唯一在中国驻有记者的《世纪报》及新西兰最大对开日报《先驱报》,非洲地区是南非《24小时新闻》及非洲人口最多国家尼日利亚的《卫报》。 国内媒体选择了我国国家英文报纸、国际媒体转载率最高的《中国日报》。在内容搜索上采用“APEC 中国”为关键词进行筛选,并进行精准阅读,排除不相关报道。通过对16家国内外媒体在APEC期间报道的篇幅、感情色彩、主题与议题分布等方面的汇总分析与比较,探究如何更好地通过媒体的议程设置来塑造我国良好的国际形象。

(二)研究方法

研究方法主要有内容分析法和语篇分析法。内容分析即对所选的16家新闻媒体报道的内容分析,从新闻报道的主题、议题和内容折射的感情色彩等方面间接地了解国际舆论,并根据报道内容的分析评估我国国家的主要形象。语篇分析法是国际传播研究的重要方法之一,以不同的词汇语言揣摩不同媒体的传播价值取向和对我国形象所持有的态度和关注程度。

二、APEC会议国内外媒体报道议程设置分析

(一)APEC会议国内外媒体报道的数据分析

1.报道篇幅及关注程度

本文的新闻报道数据的收集从2013年1月1日至2015年12月31日,既和APEC相关,又能体现我国国家形象的新闻报道,国外15家媒体共计152篇,国内1家媒体共142篇,国内外共有294篇新闻报道(见图1)。

在三年的新闻报道中,第一年为2013年印尼巴厘岛峰会,国内外的新闻报道总计22篇,其国内12篇,国外10篇,国际媒体对印尼峰会的整体关注度不高,其次国际关注焦点不在中国。

第二年为2014北京峰会,国内外新闻报道共计202篇,占三年新闻报道总数的69%,国外媒体新闻报道共117篇,占据三年国外报道总数的近80%,新闻报道从APEC的准备阶段到结束期间都得到了媒体广泛报道,整体关注度较高。

2015年马尼拉峰会报道共70篇,国内45篇,国外25篇。新闻报道整体关注度相较2014北京峰会有所降低。

2.报道的感情色彩

新闻报道中的感情色彩对公众具有重要影响,也是涉及形象传播的重要方面。正面报道即含有明显的褒扬词汇和肯定语气,中性报道是对客观事实的陈述与第三方的评论,不带情感倾向性,负面报道具有明显的批判词汇和讽刺语气以及问题夸张化。由于我国媒体不涉及负面的报道,因此媒体报道的感情色彩主要以海外媒体为主。

海外媒体在三届APEC期间的新闻报道中,68%为中性报道,20%为负面报道,12%为正面报道,海外整体报告以不带倾向性的事实陈述为主,但负面报道大于正面报道。

3.报道内容主题

新闻报道的主题是公众最为关心的方面。主题分类主要包括国际政治、经济发展、文化科技、社会交通、生态环境等几个方面,其中,当一条新闻所涉及两个及其以上的话题,则根据标题和最主要的内容为定类标准,归入相应的类别。

海外媒体对国际政治的关注度最高,其次是经济的发展与生态环境,而我国媒体对经济发展的关注度最高,在142篇报道中有79篇经济类报道,其次是国际政治与社会交通。在APEC主题的具体方面,国际政治议题主要围绕中日关系、中美关系以及南海问题;经济发展主要包括亚太自贸区、经济合作及能源合作等,文化科技表现在APEC服饰、礼仪、科学技术等,社会交通涵盖国际轨道建设、APEC北京期间的城市建设等,生态环境以APEC蓝、温室减排等相关报道为主。

4.报道议题选择

在具体议程报道方面,由于国内媒体和海外媒体在主要议程上的不同,将国内媒体和海外媒体分别做统计,选取了各自排名前五的议题。中国媒体关注议题以亚太自贸区为主,其次为中日关系和APEC期间工商领导人峰会的报道,然后是APEC服饰,一带一路建设和反腐议题并列第五(见图4)。

中日关系、亚太自贸区和一带一路建设是国内外共同关注的焦点议题,此外,国内媒体较为关注APEC期间的服饰文化和腐败问题,而国外媒体对环境问题的关注度较高。

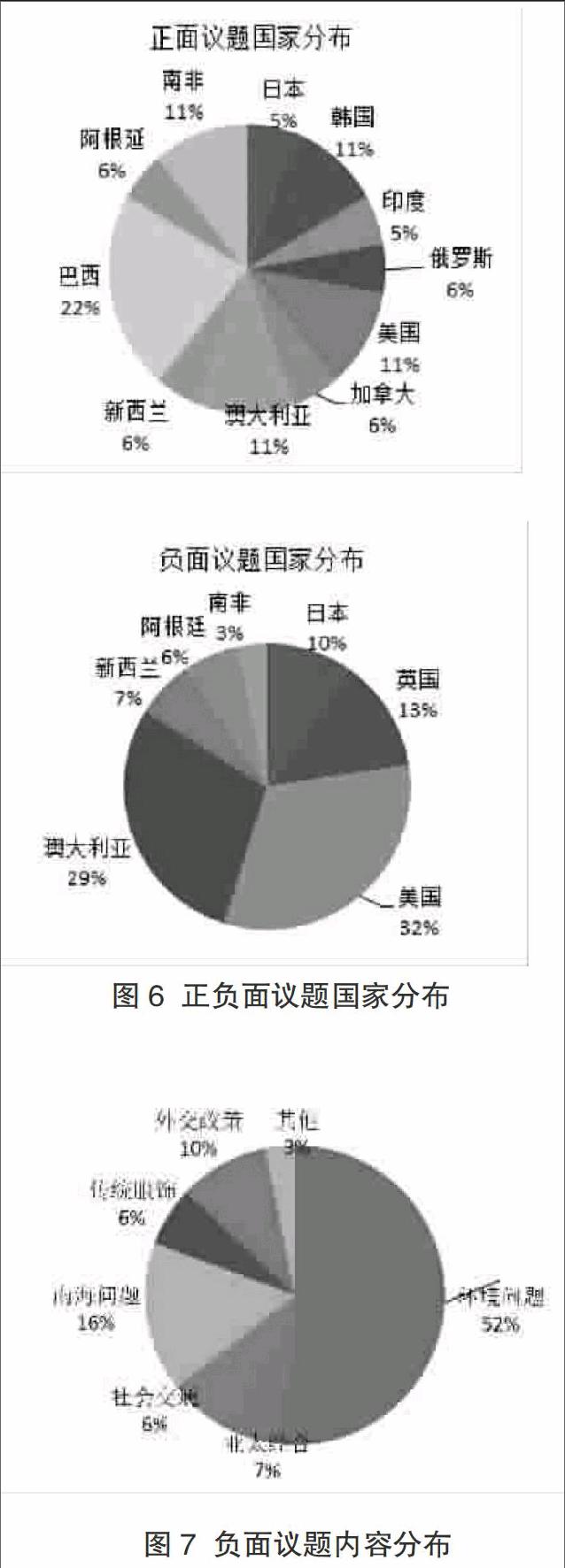

其次,从正负面议题国家分布来看,在海外15个国家的媒体中,有正面议题的国家为11个,主要是巴西,其次是南非、韩国、澳大利亚和美国;负面议题集中在7个国家,分别是澳大利亚、美国、英国和日本等。正面议题国家分布广泛,负面议题分布国家较为集中。

最后,对负面议题的内容进行统计发现有超过一半的负面议题集中在环境污染上,其次涉及主权纷争的南海问题占16%,排名第二;然后依次是外交政策上利益冲突负面报道占据10%,亚太经济合作的利益摩擦负面新闻占7%,社会交通及传统服饰占据6%(图7)。

(二)APEC会议国内外媒体的议程设置分析

1、媒体议程设置的良性结果

(1)刚柔相济话语结构赢好评

在2013~2015年的三届APEC會议媒体报道中,北京峰会得到了国内外媒体的广泛报道,国家主席习近平的话语报道成为媒体关注焦点,为我国国家良好形象的塑造与传播提供了机会。“建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系”、“让经济更有活力,贸易更自由”的亚太梦,体现出我国以国家实力为支撑的刚性实力和共同致力于亚太发展的柔性外交。我国媒体《中国日报》分别设立了名为“习近平出席APEC会议” 及“习近平出访印度尼西亚和马来西亚并出席APEC峰会”等专题栏目,并对其话语做了大量报道进行正面引导,国外媒体如美国《华盛顿邮报》称习近平“已成为亚洲外交平台上最亮的政治明星”,新西兰《先驱报》也称其“高大、自信、坚决”,阿根廷《民族报》称习近平的话语和态度从最初的强硬到现在增加了安抚性的语气。在国内外的新闻报道中,习近平刚柔并济的话语议题得到了全球媒体的报道与好评,在我国国家形象塑造与传播中发挥着引导作用。

(2)APEC“蓝”与“灰”的对立

自2014年APEC峰会以来,以环境为代表的负面议题开始出现在国际公众的视野当中,西方媒体呈现一面倒的局势,将北京的雾霾情况妖魔化,称其为“世界末日”。美国《华盛顿邮报》开篇就贴上负面标签,称之为会议的代价等,海外媒体将灰色的天空笼罩在国际公众的脑海里。尽管环境问题客观存在,但APEC“蓝”背后的政府行动和努力也得到了国内外部分媒体的肯定与信任,《中国日报》刊登名为《习近平眼中的APEC蓝》等相关报道,巴西《圣保罗页报》也肯定我国在环境方面的努力,“政府已设法大大改善北京的空气质量”,通过对政府和国家主观努力的报道,支撑起舆论的“蓝天”,与西方“灰”色负面议题形成对立局面,虽然目前无法从根本上改变环境污染和社会矛盾的客观现实,但从政府行动方面引导舆论取得了一定的效果,增加了更多的正面评价。

(3)范围广泛的正面议题

范围广泛的正面议题一方面指的是议题内容的广泛,另一方面即在新闻报道中有正面报道的媒体地域分布广泛。媒体具有独立的立场与态度,媒体在事件报道中并非只有正面或负面的一面倒态度,持负面报道的国家也是正面形象的传播者。美国和澳大利亚是负面议题的最多产生者,但同时在正面报道中各占11%,并列第二。一方面,美国《华盛顿邮报》称中国的气候承诺“黯然失色”,又肯定习近平在雾霾天中在北京街头平易近人的访问;另一方面,称APEC上的中国传统服饰“愚蠢”又发文称2014 APEC北京峰会为“历史最好的一届”。尽管中日关系紧张,但日本媒体对我国报道并非只有负面情绪,在日本《朝日新闻》中就刊登了名为《北京为迎APEC开展文明实践活动》的报道,肯定我国提升公民素质的活动及行为。

2、国内外媒体议程设置差异及产生的问题

(1)议题选取与叙述方式存在较大差异

在国内外新闻议程中,新闻报道的主题和议题都存在着较大差异。国内媒体首先关注经济发展,经济发展的报道占据总体新闻报道的50%以上,强调APEC本身作为经济论坛在亚太地区经济发展中发挥着的重要作用,报道议题集中于亚太自贸区的建立,一带一路的发展及经济合作;国际政治问题及国际关系是国外媒体关注的焦点议题,中日关系问题被大量报道,中日首脑会谈、习安尴尬握手等成为西方媒体及日本媒体的重点议程。此外,国外媒体对环境和社会问题的报道远大于我国媒体的报道,国内外媒体的主题和议题选取都存在着差异。

在具体议题表达上,《中国日报》集中在会议的行程安排和各项事务的叙述上,对经济发展的宏观政策和未来发展做大量的描述,整体报道的表达突出的是会议的仪式感和过程。整体而言,我国媒体扮演的角色主要是向受众描述会议的进程和各项内容,缺乏深层的分析和与受众的情感交流。国外媒体的新闻报道在具体议题表达上一方面会针对一项进程做大量分析,轻事实而重分析;另一方面从细节化和平民化入手,如习安尴尬握手以及普京为彭丽媛披外套等细节的报道,环境治理下的中国居民生活情况也被国外媒体提上议程。

(2)负面议题占比上升,正面引导乏力

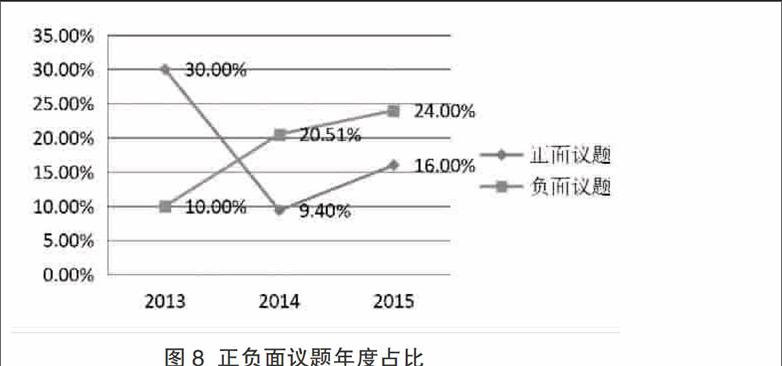

国外媒体在APEC期间的会议报道整体是以事实陈述为主,但负面大于正面。而通过三年的正负面议题占总议题的比率来看,负面议题比率不仅没有降低,反而呈现出上升的趋势(见图8)。

负面议题的上升一方面是因为自2014年APEC北京峰会以来,大量负面的环境问题被国外媒体广泛报道,到了2015年APEC仍然有不少媒体针对我国的环境问题大做文章,甚至将事实情况“妖魔化”;其次是南海问题的愈演愈烈,西方媒体借着我国主权问题与南海邻国边境利益摩擦传播“中国威胁论”,另外一方面,也反映出我国媒体的议程设置正面引导还不够,媒体没有充分发挥其作用为我国利益发声,在媒体的议程设置中,可对西方舆论做有针对性的专稿说明,如在环境问题方面突出政府主观能动性及其努力,尽管目前这在议题引导方面具有一定成效但引导力还不足。

3.议程设置上负面议题产生的原因

(1)国内媒体议程设置过于主观

在APEC期间的会议报道无论是主题分布还是具体议题内容及其表达上都存在差异,究其原因主要是我国媒体对国际公众缺乏了解,也很少重视受众感受,报道议题集中在会议具体内容安排与行程上,传达的信息很少被国际公众所接受,国际受众对我国所持有的形象认知停滞不前,甚至有不少西方媒体评论我国媒体完全是政府的工具、政府封锁网络消息传播等,进一步加重了国际受众对我国政府和媒体的不信任。

(2)国内媒体议程设置缺乏正面引导的针对性与主动性

马克思说,报刊活动的目的在于“经常而深刻影响舆论”,2新闻传媒承担着重要的使命与任务,但在APEC期间,媒体的议程设置在引导舆论方面显得被动,在国外媒体关于我国环境问题和南海事务的负面议题大量冲击下,我国媒体缺乏有力的回应,很少有对负面议题做专稿回应,也很少主动地引导舆论走向,因此负面议题不仅没有被正面转化,反而部分正面议题也走向负面。

(3)缺乏对议题内容的深入分析

在APEC期间的会议报道中,《中国日报》大量的新闻报道集中在我国领导人的会议行程,以及重复性报道的经济发展政策,报道形式多为事实陈述加图片,大量报道千篇一律,尽管报道数量较多,但没有独特见解和分析,只是对活动进程的安排进行简单的记录,流于形式,缺乏个性与思想。国外媒体,特别是以英、美为首的西方媒体注重事件分析,引用各方专家权威的言论,容易引起国际公众思想与情感共鸣,从而在国际传播中具有影响力与说服力。

三、媒体议程设置视阈下中国国家形象的塑造与传播

(一)议题选择、方向设置以及叙述方式影响国家形象的塑造与传播

1.议题报道细节化能更好塑造和传播既定形象

国外媒体报道无论正面还是负面都通过细节加以论述和分析,从而传播期待的信息和塑造特定形象。2014年APEC会议期间,俄罗斯总统普京为我国第一夫人彭丽媛披上外套这一细节的新闻报道在各国媒体出现频率比较高,国外15家媒体中有7家媒体都对这一事件做了报道,并对此基于自我立场发表评论。美国《华盛顿邮报》称其不了解中国保守的男女观念,意在抨击普京俄罗斯领导人形象;而俄罗斯《消息报》称其只是作为绅士起码的礼仪,旨在维护本国领导人形象。虽然各国报道角度和观点不一致,但都是从细节入手开展讨论,使新闻报道变得生动,增加了报道的感染力,国外媒体的新闻报道大多基于故事细节进行开展,从细节出发设置议题容易产生良好的传播效果,值得我国媒体借鉴和学习。

2.选择生活化的议题方向解读国家形象

国外媒体除了注重新闻报道的细节外,也注重议题选取方向,关注百姓日常生活。同时,真实生活也是国际公众最感兴趣的方面之一。国外媒体特别是西方媒体比较注重民生,会通过百姓的生活点滴来体现报道的价值诉求,同时也用此来解读一个国家的形象。2014年北京APEC会议期间,为了缓解环境问题,关闭工厂、限制出行等措施给居民带来的不便等信息,被国外媒体大量报道,呈现的形象较为负面。但同时,习总书记深入北京居民街头和普通人一起关注空气等细节也得到了国外媒体的好评与赞扬,生活化的议题方向传播了我国正面的国家形象。通过百姓日常生活角度进行报道,是一个有意义的借鉴,也是成功的借鉴。

3.议题叙述故事化改变刻板印象

新闻事实故事化是西方媒体的优势所在,可以增强新闻报道的真实性与可读性。在APEC期间,国外媒体对我国社会情况的新闻报道通过居民参访镜头入手,从居民日常生活镜头展开故事叙述,既真实又能激起人的阅读兴趣。要让国际公众倾听中国故事并不是一件容易的事,要想潜移默化地影响海外受众的内心感受,需要我们一方面学习西方媒体的新闻故事化叙述的方式,另一方面融入中国特色的故事内容,在议题设置中适当加入休闲娱乐的成分,改变传统的政治宣传的刻板印象,适当设置名人奇人趣事以及中国社会面貌的变化等,在真实性的基础上让新闻报道具有可读性和趣味性。

(二)传播形象定位明确决定议题设置准确度

想要影响国际舆论,需要对我国国家形象有进一步的传播定位,即通过议程传播怎样的形象,结合APEC峰会的宗旨与媒体新闻报道中所呈现的国家形象,在未来的重大事件传播中,中国国家形象可以以“和善”“自信”和“负责任”的形象定位。

“文明古国”、“东亚文化圈国家”是我国在世界范围内长期以来的稳定形象,APEC北京主题口号“共建面向未来的亚太伙伴关系”以及通过“上善若水,水善利万物而不争”的水立方文化解读及其传播,在世界范围内不仅巧妙地回应了“中國威胁论”,也传播和弘扬了中国博大文化,体现出我国和善的形象。APEC峰会期间,习近平以其情商和智慧塑造了一个自信大气而沉稳的中国领导人形象,《新西兰世纪报》称其“高大、强壮和自信”。北京APEC峰会提出“推动区域经济一体化”“加强全方位基础设施与互联互通建设”等重点议题,塑造了我国亚太区域合作的领导者形象,提升了我国的硬实力和软实力以及巧实力,彰显了以中国为首的的亚太共同合作求发展时代,体现了我国国际责任感。

其次,我国媒体应针对“和善”“自信”“负责任”等为关键词的传播定位进行议题的设置,主动引导国际舆论。在“和善”方面,将我国传统精神与APEC中的会议议程结合,如加强主题口号的传播并引入有趣的中国传统故事,吸引受众和国外媒体;在“自信”方面重点传播以习近平为代表的中国领导人形象;在“负责任”方面可以凸显一带一路及经济政策给其他国家带来的实质性好处,体现我国致力于带动整个亚太地区经济的发展和人民的生活水平,以及在负面问题上不回避,突出主观努力。

(三)主动设置议程把握国家形象传播的发言权

西方媒体在新闻信息的选择与传播方面不可能会做到“价值中立”,但涉及我国的新闻报道也并非完全受制于偏见或是成见。总的来说,传播的事实是不变的,但事实的传播是可以变化的。从APEC期间的媒体负面报道研究我们可以看出,国外媒体的负面报道主要集中在环境问题和南海问题上,负面议题较多的国家同时也有不少正面议题,我们应正确看待负面议题,一部分负面报道基于客观事实,一方面基于国家利益,根据国际新闻的流动性特点我们可以知道,负面与正面议题报道是变化的,并互相转化。

我国国家形象的塑造一方面需要依靠我国主要媒体进行自我塑造,另一方面也离不开国外媒体的他塑,最后形成中外媒体的合力塑造。我国媒体只有第一时间发布新闻,加强新闻报道的原创能力,主动设置议程,引导国际舆论从而影响国外媒体报道,才能更好地把握我国正面国际形象的发言权和权威性。但我国媒体的议程设置并不总是能有效引导国外媒体报道,这一方面需要我国媒体了解西方新闻报道倾向和叙述结构特点,加强国际新闻报道的专业化水平;另一方面需要我國媒体加强与国际媒体的合作,构建共同性议题,如在APEC期间的“反恐合作”和“亚太安全”议题,得到各国媒体的广泛报道,在一定程度上减少“中国威胁论”。在与媒体的合作方面,可借鉴与利用有效的信息传播途径和平台,如通过直播、连线报道、滚动及社交等媒体报道形式,对国际重大事件报道进行深度解读,采用广泛的信息来源论证自我观点而不是利用媒体的权威,同时加强与国际主流媒体的互动,有选择地采纳其重要报道,借鉴其综合性报道的模式。通过媒体合作不仅能加强传播内容的深度和范围的广度,还能让我国媒体更加全面和辩证地看待新闻事实,具有全球化视野,从而树立我国媒体在国际上的权威,更好地传播我国国家形象。

(四)了解国际公众,深化议题内容分析

随着互联网信息技术的发展,议程设置在网络时代发生着深刻的变化,这一变化体现在公众已经不再是单方面信息的接受者,不仅选择媒介和参与信息的流动,还是议题的建构者与参与者。传统的议程在网络媒体的互动性下呈现出多样性和包容性,在此环境下,政府、媒体、公众三者构成了议题的建构群体,三者议程的集合形成公众感兴趣、事关国家及政府并符合媒体新闻价值的焦点议程(见图9)。我国国际形象塑造可充分利用网络渠道寻找和构建其他国家公众的关注,集中传播政府、媒体和大众三者关注的焦点议题,从而弱化西方主流媒体的信息传播垄断和基于国家利益和意识形态的舆论偏见。

在通过媒体传播时,需要了解公众关心的议程,这样才能为公众所接受,只有落实到公众的传播才能从根本上取得良好的效果。而要实现与公众的双向沟通,政府和媒体首先需要开展受众调查,了解其信息需求、关注议程,投射到国家形象传播中,首选需要了解国际公众感兴趣的话题,什么是国际公众的主要议程,他们对我国的哪些议题感兴趣。其次,了解到国际公众感兴趣的话题后,我们怎么来设置好议题,如何将受众感兴趣的话题通过他们感兴趣的方式来传播,这就需要在议题选取基础上深化议题的内容报道,提高新闻报道的分析能力,给受众留有讨论空间,让其参与到议程设置中来,深化其认知,影响其态度和情感,达到树立国家良好形象的目的。

[注释]

1Entman,R.M: Framing: Towards clarification of a fractured paradigm,Journalism of Communication,1993,43(4),p53.

2中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯全集》,人民出版社1971年版,第329页。

参考文献:

[1] 黄静,张雪.跨文化传播视域中国家形象的路径选择——基于马莱次克模式的分析[J].西南民族大学学报,2015,(3).

[2] 张仕荣.后北京APEC时代:“中国极”的崛起[C].中国党政干部论坛,2015.

[3] 艾小勇.重大事件中的国家形象塑造——公共外交视角[D].上海外国语大学,2011.

[4] 叶苗乐.重大事件报道与国家形象建构研究[D].复旦大学,2011.

[5] 李莉.我国借助传播北京奥运会树立国家形象之对策研究[D].北京体育大学,2006.

[6] 叶春丽.国际传播中国家形象定位及传播策略[J].新闻研究导刊,2015,(6).

[7] 吴飞,边晗,毕研韬.美国国际传播战略的几个关节点[J]. 新闻界,2013,(8).

[8] 张咏华,殷玉倩.框架建构理论透视下的国外主流媒体涉华报道——以英国《卫报》2005年报道为例[J].新闻记者,2006,(8).

[9] 彭慧,潘国政.国家形象建构的文化视角初探[J]. 福建省社会主义学院学报,2013,(1).

[10] 杨明星.国家形象概念的国际关系学界定[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2013,(3).

[11] 姚晓东.如何向世界讲述中国故事——美国媒体国际传播的经验及启示[J]. 江海学刊,2010,(6).

[12]王高飞.试论中国主流媒体在国际传播中如何掌握国际话语权[J].新闻研究导刊,2014,(16).