锦灰堆里花似锦

2017-04-10小雅

小雅

锦灰堆里花似锦

小雅

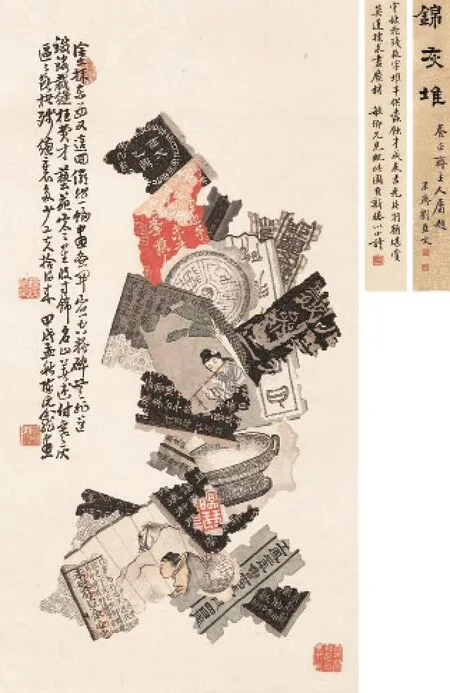

古人曾以这样的诗句来描述一类画儿:“颠倒横斜任意铺,半页仍存半页无。莫通几幅残缺处,描来不易得相符。”按理,书画讲究格局,不可任意铺排;讲究完整,不可有始无终;讲究圆满,不可残缺不全。但这一画种,却处处背道而驰,施施然一叛逆姿态。这样的画儿该长什么样呢?

元代钱选还真画过这样的画。据说,他在一次醉酒后,诗意大兴,将当天散落在饭桌上的下酒菜吃剩残物,像蟹脚、蚌壳、莲房、鸡翎、鱼刺等,信手绘成一幅小横卷。食余剥剩,随手拿来,兴之所至,徒然敷衍,一幅特别的画就这样诞生了。别看有很多耦合性,那些残羹冷炙经过钱选的心之所至,像生发了魔术似的,笔落宣生,竟透出些许耐人的味道。一旁的友人见了,个个称奇,争相索求,钱选不假思索,挥笔题款“锦灰堆”。

好一个“锦灰堆”!犹如尘埃里开花、废土里抽芽,愣是从废弃的“无”里生发出多彩的“有”来。“锦灰堆”,因为钱选的创造,因为文人“集破”、“集珍”的嗜好,遂成为一类画种延续下来,至今已有800年沧桑的历史。

近代熟悉上海掌故的大家郑逸梅先生所著《珍闻与雅玩》一书,为“锦灰堆”做了一个很好的注解:“无论一页旧书,半张残贴,以及公文、私札、废契、短简,任何东西都可以临摹逼真,画成缣幅……所谓‘锦灰堆’,却把这些东西加以错综组织,有正有反、有半截、有折角,或似烬余、或如揉皱,充分表现艺术意味,耐人欣赏”。

一

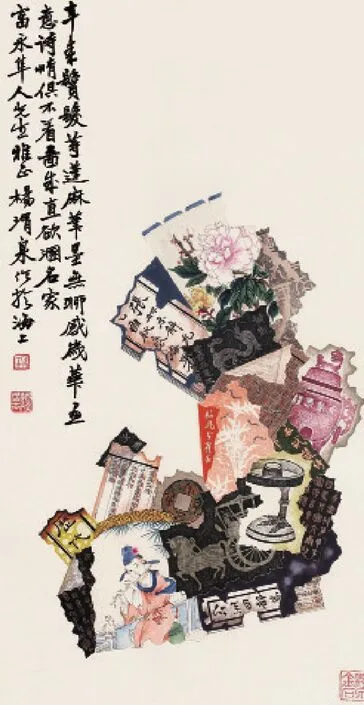

“锦灰堆”,起初多为游戏之笔,画家们成画后余兴不减,便用剩余笔墨来几笔戏做。后来文人雅士,将书房中随手拈来的细碎之物:翻开的字帖、废弃的画稿、虫蛀古书、破旧折扇、青铜碑拓、信札、册页等残损的文物片断,统统落在宣上。也是奇了,那些破碎、翻卷、重叠,玷污、撕裂、火烧、烟熏的残章断简,倒给人以古朴典雅、错落有致、趣味横生之感,因此备受文人雅士的青睐,有“非书胜于书、非画胜于画”的美称。

“锦灰堆” 又被称为“八破图”、“打翻字纸篓”,将杂乱无章的“废料”挤入画纸,确有几分字纸篓打翻后横斜倒卧的情态。然而,看似杂乱无章的“锦灰堆”其实并不是随心所欲的涂鸦,而是乱中有序,有着中国画疏密聚散、浓淡干湿的特点。拿选材来说,“锦灰堆”的创作一般是在画纸上先框定轮廓,再设计摹画若干重叠交错的小事物,有书有画即可,不必拘泥于某一种物品,但要求所有杂物有出处和依据,且能相互印衬。

按理,中国画较忌讳几何图形,也忌讳平行,交叉,而锦灰堆所描绘的恰恰是,典籍、团扇、信札、册页,这样呈圆形或方形的古旧之物。巧妙的是,画家把他们的边残破以后,便打破了几何图形规律,增加其艺术性和观赏性。人们去看画上书籍的文字,但是书是残破的或者是让别的物件挡住了只露出了一点,人们就会去联想下面的文字是什么,因为没有表现出所有的文字而让人们感到无限的遗憾。因为这种遗憾,因为这种残缺,倒成全了锦灰堆的魅力,给人一种无限的想象空间。

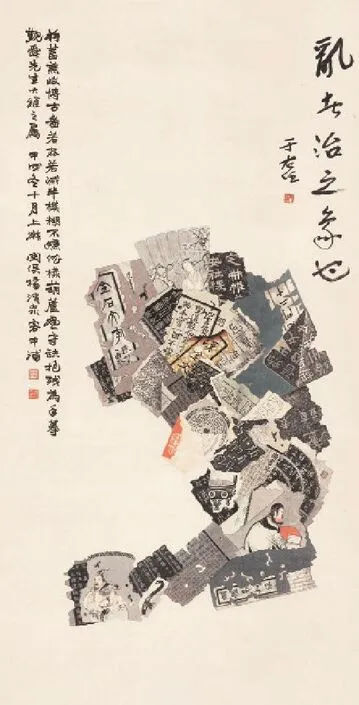

陈沅龛 甲戌(1934年)作 锦灰堆 立轴 纸本

古朴和妙趣之感,要求绘制者,“十八般武艺”样样精通,诗书画缺一不可:精通花鸟、山水、人物等各种题材,工笔、写意等各种画法;善书真、草、隶、篆、印刷体等各种字体及模仿各家书体;能篆刻各类印章;对诗文、古籍版本、拓片、古器物要有研究。效果要求高,杂物要画出破碎的古旧貌;画面构图要惨淡经营,平中见奇。此外,杂物应有出处和依据,不能任意编造;纯手工精心绘制而成,不许粘贴拼凑。正是基于此,“锦灰堆”的绘制十分耗工费时,一般一幅作品2~3个月完成,慢者则半年才能画一张。由于绘制“锦灰堆”技术含量高,制作难度大,耗费时间长,胜任者极少。这更加凸显了“锦灰堆”的稀有和难得。

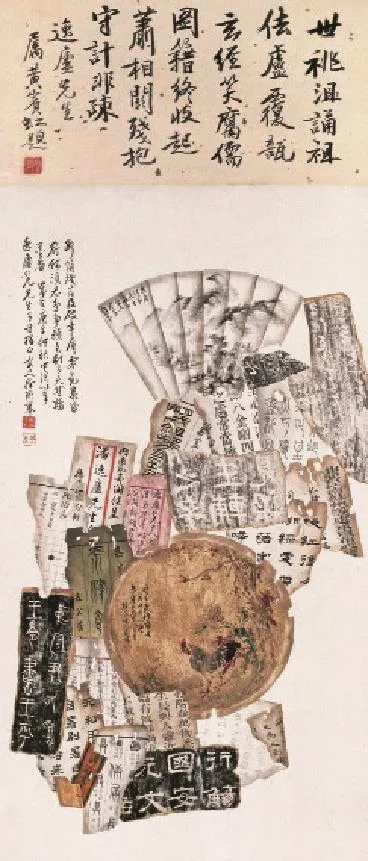

胡筠 锦灰堆 立轴 设色纸本

二

“锦灰堆”起于元,彼时多文人遣兴之义,只在圈内流行,稍显清淡。到了明清时期,锦灰堆逐渐衍生到瓷器上,重复叠加、繁缛华丽的宫廷纹饰,将器物包裹得严严实实。那种清淡之美、古朴之美被掩盖了,倒是景德镇瓷器彩绘艺人很好地实践了“八破图”,为瓷器增添了古雅意味。

直到清末民初,上世纪三四十年代,因为市场

需求,锦灰堆呈现兴盛之势。清末民国时期列强入侵,政府腐败,文人雅士所称的“锦灰堆”变作了老百姓心目中求福的“百碎图”。“八破图”中的“八”字是虚词,含有多、富、发等含意;“破”虽然指残破的字画书笺,但隐喻了“破家值万贯”,“岁破吉生”的意思;“碎”又与“岁”同音,有长久持续等吉祥寓意。因此百姓愿意请有文化的人画一张《百碎图》,以求长命百岁。

锦灰堆 立轴 设色纸本

彼时,上海艺界专门印发“锦灰堆、润例”,“锦灰堆”作品一度登上各大公司书画部,藏者可以选购。“锦灰堆”以扇面、立轴居多,后来还出现了木刻印刷品,有人评价说,“锦灰堆”有很强的民间年画特征。文人的游戏消遣之作,演化为有市井文化色彩的民间绘画纹饰,这是当年钱选所无法预料的。

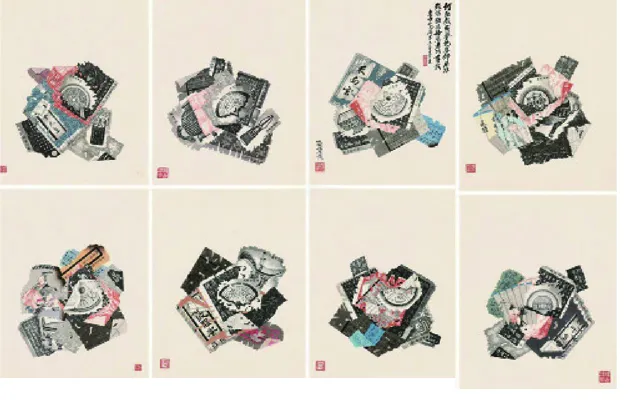

杨渭泉 锦灰堆 册页 (八开) 设色纸本

杨渭泉 甲戌(1934年)作 锦灰堆 立轴 纸本

有学者认为,这种局面的出现可以说是清末民初中国历史的真实写照。在时代危机之中,崇古怀旧的情绪和追求“残缺美”的审美理念在民间颇为盛行。怀古忧思的“锦灰堆”的流行也就很自然了。

杨渭泉 壬午(1942年)作 锦灰堆 魏碑 成扇 纸本

三

“锦灰堆”艺术属于国画艺术工笔类的特色画种,由于画种的特殊和稀有,在这一领域被公认的能手并不多。

上世纪三四十年代,落款为“古闽杨渭泉”的“锦灰堆”画作在沪杭宁一带非常流行。不过,这个杨渭泉的背后还有故事。据擅长撰写文史掌故文章而被誉为“补白大王”的郑逸梅在《珍闻与雅玩》一书记载,杨渭泉其实一个有势力、充满铜臭味,对于绘画完全是门外汉的商人。

原来,他只是好点笔墨,可又不善画,又无闲暇,便干脆在家留了一个穷门客,专门替他作画。这个穷画师叫郑达甫,浙江镇海人,喜欢绘画,尤善临摹。无奈生活窘迫,有人邀请他代笔,自然也乐意。

有了稳定的代笔,杨渭泉的商人谋划出招了,便以自己的名义登广告,广发润例,言明专做“锦灰堆”。郑达甫书兼各体,学于右任尤为逼真,画则见长于工笔,“锦灰堆”正好可以一展所长。每幅画所得润例,杨六郑四,后者还须提供笔墨颜料的所有费用。这样的不公平买卖,竟然持续了二十来年。后来战乱一起,绘画生意不得而终,郑成了无用之人,杨便下了逐客令。

郑孝禹 1986年作 锦灰堆 托片 设色纸本

杨渭泉 庚午(1930)年作 锦灰堆 镜片 设色纸本

杨渭泉 锦灰堆 立轴 纸本

郑达甫回家后,无生活来源,不得已只好打柴、卖饼度日。解放后,这段秘史被人捅破,郑达甫才被人知晓。随后,郑的“锦灰堆”还参加了全国美展,引起轰动。“锦灰堆”也算第一次实至名归。上海文史馆也抛来橄榄枝,聘请郑达甫为研究馆员。一生落魄的他,终于有了一个好的归宿,而那个名利双收的杨渭泉,终于被揭穿了假面目,成为郑逸梅笔下那个“欺世盗名,充满铜臭气”的奸商。

杨渭泉 锦灰堆 立轴 设色纸本

徐珩 锦灰堆 立轴 设色纸本

目前在古玩市场中流通的工笔绘制“残画”,凡落款为“古闽杨渭泉”的,皆为郑达甫旧作。

“锦灰堆”虽然源自中国传统,但画中的文物片断多为实物写生,要求相互映衬、件件逼真,带有西方绘画的写实风格。加之锦灰堆流行于中西文化碰撞的民国时期,对西方文化的借鉴也在情理之中。“锦灰堆”错落有致的交叠效果所制造的空间错觉,极易使人联想到20世纪初西方现代艺术中的拼贴画。有人据此将“锦灰堆”与大量采用废弃物、报刊图片和广告拼贴组合的美国波普艺术联系起来,称之为“中国波普”。虽然很形象,但“锦灰堆”完全是手绘而成,不允许粘贴拼凑,与波普艺术常用的复制、拼贴手法毕竟不同。不过,这种称呼倒一语点破锦灰堆的后现代气质。

“毁尽残篇底蕴深,赢秦残酷不堪陈。当时古迹今唯见,以此聊表旧情神。”虽然在艺术品拍场上,“锦灰堆”量少价低,与其艺术价值、历史价值并不对等,但值得欣慰的是,2013年5月“锦灰堆”被列入山东省第三批省级非物质文化遗产。对于承载着深厚文化底蕴的件件古迹,人们总是有着难以割舍的某种情节,那是一种依恋,一种追慕。

袁德甫 锦灰堆 镜心 设色纸本