中西医结合疗法防治骨科术后深静脉血栓形成的效果观察

2017-04-10赵权李治国李宝忠王立坤才华张灵力刘英民李志锋

赵权 李治国 李宝忠 王立坤 才华 张灵力 刘英民 李志锋

·论著·

中西医结合疗法防治骨科术后深静脉血栓形成的效果观察

赵权 李治国 李宝忠 王立坤 才华 张灵力 刘英民 李志锋

目的 观察中西医结合疗法防治骨科手术后深静脉血栓形成的疗效。方法 选取190例骨科术后患者,按数字表法随机分为治疗组和对照组,每组95例,对照组按术后常规进行治疗护理,治疗组在对照组基础上采用 “舒筋通络、活血化瘀”中医疗法,即在单纯西药治疗的基础上加用自拟方剂“活血逐瘀通络方”及中药熏洗热敷,并辅以针灸、穴位按摩中医技术,行通脉道、顺气血之功,以预防血栓形成,观察比较2组临床预防血栓形成情况及患者血液流变学、凝血指标变化情况。结果 中西医结合疗法治疗深静脉血栓(DVT)效果明显优于单纯西医治疗。总有效率指标方面,治疗组为90.52%,对照组为72.63%,二者差异有统计学意义(P<0.05);血液流变学、凝血酶原时间及患者血浆D-二聚体和血小板计数与DVT发生率等指标方面,治疗组优势明显,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 中西医结合疗法在防治骨科手术后深静脉血栓形成具有明显优势,其优点在于可有效预防血栓的形成,且降低了出血的可能,方法安全可靠,临床应用价值较高,推广应用前景广阔。

中医中药;中西医结合;骨科术后血栓;疗效

深静脉血栓形成(DVT)是一种静脉回流障碍,常见于骨科术后,是常见并发症之一[1]。DVT形成原因为深静脉腔内血液不正常地凝结导致静脉管腔受阻[2]。DVT常引起严重后果,如肺栓塞等,会极大地增加患者死亡的可能性[3]。因此,研究如何防治DVT、降低其对患者的影响,具有重要的应用意义。目前临床上对DVT的防治可分为机械和药物两种方式[4]。其中,机械方式包括患者穿戴弹力袜、以足底泵进行防治等,药物方式包括使用阿司匹林、华法林等药物进行防治。经临床证实,药物方式对防治DVT效果更佳,但存在价格高、不良反应大等缺点[5]。中医药因其安全有效、不良反应低等优点,成为防治DVT研究的新热点。本研究总结该病属于祖国医学脉痹、血瘀证、血肿、股肿等范畴,病机为“气血运行不畅、瘀血痹阻经络”,活血化瘀为主要法则[6]。以此为指导,将西医药物防治与中医综合疗法防治相结合,施以“舒筋通络、活血化瘀”之法,在单纯西药治疗的基础上加用自拟方剂“活血逐瘀通络方”及中药熏洗热敷,并辅以针灸、穴位按摩等,行通脉道、顺气血之功,降低血液粘滞度及血小板聚集和粘附作用,改善患者体内血液循环,起到防止新的血栓形成、促进原有血栓溶解的作用,从而防治DVT。且在治疗过程中可替代部分西药作用,减少西药的使用,从而降低因应用大量抗凝药物而造成出血的可能性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2013年5月至2016年5月我院收治的骨科手术患者共190例纳入研究,患者均知情同意,自愿参与,并经医院医学伦理学委员会批准。利用简单随机方法分为对照组和治疗组,每组95例。其中对照组男47例,女48例;年龄28~70岁,平均年龄(58.96±4.93)岁;髋部骨折42例,股骨干骨折21例,胫腓骨骨折23例,髌骨骨折9例;手术时间(114.75±24.84)min;术中出血量(798.80±140.94)ml;术中及术后输血量(3.79±0.91)U。治疗组男44例,女51例;年龄26~68岁,平均年龄(58.94±7.02)岁;髋部骨折45例,股骨干骨折23例,胫腓骨骨折18例,髌骨骨折9例;手术时间(115.51±26.81)min;术中出血量(796.52±159.08)ml;术中及术后输血量(3.87±0.78)U。2组性别比、年龄、骨折部位、手术时间、术中出血量及术中术后输血量等指标方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准DVT诊断标准为:(1)患者经脉冲多普勒检测,结果显示无血流,或频谱变化与患者呼吸不相关;(2)管腔内低回声或无回声;(3)无法探测到血栓段静脉的血流信号,或可探及,但血流号极少;(4)静脉管腔不能压闭[7]。

1.3 纳入标准 (1) 术前凝血、肝肾功能无异常;(2)对抗凝药无禁忌症;(3)年龄≤70岁;(4)患者神志清醒,精神正常,无其他不良反应,能完成常规检查及研究所需治疗;(5)患者知情同意,自愿参与。

1.4 排除标准 (1)有糖尿病、脑血管等其他疾病,可导致生活指标测定结果出现偏差的患者;(2)非首次患DVT的患者;(3)对治疗所用药物有过敏史的患者;(4)凝血功能存在障碍,研究中有出血危险的患者;(5)经生化指标检测,凝血酶原活动度<60%,血小板<10×109/L的患者;(6)骨科手术后伤口位置影响中药熏洗、针灸、按摩治疗患者。

1.5 退出标准 (1)不遵医嘱治疗、依从性差的患者;(2)治疗过程中出现严重并发症或其他疾病导致治疗中断者;(3)治疗结束后随访失败、主要数据收集不全的患者。

1.6 治疗方法 2组患者在行骨科手术后均予常规治疗,包括抗生素抗感染、维持机体水电解质平衡、止痛、患肢的护理等。

1.6.1 对照组:对照组患者单纯应用低分子肝素钙进行防治。药物采用低分子肝素钙注射液,手术后第2天给药。注射位置选取患者脐周10cm左右。根据患者体重计算用药量,体重低于50kg者,前3d注射 0.2ml/d,以后增至0.3ml/d至疗程结束;体重50~69kg者,前3d0.3ml/d,以后增至0.4ml/d;体重高于70kg者,前3d注射0.4ml/d,后增至0.6ml/d。1次/d,14d为1个疗程。

1.6.2 治疗组:治疗组患者在此基础上加用中医综合疗法治疗。①自拟方剂“活血逐瘀通络方”。方剂组成:当归20g、薏苡仁5g、丹参10g、桑枝5g、土鳖 5g、苏木10g、川芎20g、牛膝3g。上述药物加水400ml,煎煮后取150ml药汁,再加水200ml,煎煮后取100ml药汁,两煎混合。每日服用1剂,分早晚两次服用, 14d为1个疗程。②中药熏洗、热敷患肢。自拟方剂活血通脉方(丹参30g,当归20g,红花15g,水蛭10g,延胡索12g,黄芪15g,苍术10g,黄柏 15g,川牛膝10g),将方中药物取水煎煮2次,以药汤熏洗热敷患肢,2次/d,每次30min。③针灸:依经脉循行分布辨证定经,局部、远道选穴。取穴:冲门、急脉、箕门、血海、髀关、阴市、委中、承山、足三里、丘墟、三阴交。操作方法:以30°角方向沿腹股沟刺6~8寸以刺血海,沿经向承山穴方向长透针次足三里。针灸治疗分为2个疗程。第一疗程为温针灸治疗,每2天1次,共治疗7次,14d为1个疗程,针刺得气后行温针灸,留针30min;第二疗程为电针治疗,每2天1次,共治疗7次,仪器选择为6805电针仪,连续波型,中强刺激,患者耐受为宜,治疗25min。④穴位按摩:穴位选取患者关元穴、双侧三阴交、足三里、委中穴。以指揉法按自下向上顺序按摩,强度以患者有酸胀感为宜,按摩时间15min/穴。各穴按摩结束后嘱患者活动下肢及关节,5~10min为宜。⑤中药足浴:中药足浴方药物组成:红花30g,鸡血藤30g,桂枝20g,桑枝20g,木瓜20g,花椒30g,炮附子30g,制川乌头10g,细辛10g,赤芍药30g,川芎15g,水蛭15g,伸筋草30g,虎杖30g,透骨草20g,桂枝12g,艾叶20g。日1剂,水煎取汁4 000ml。患者每天早晚各进行一次足浴治疗,治疗部位为双足底部及浸没于水中的小腿,每次足浴时间20min,完毕后擦干足部皮肤行足部按摩。足部按摩选穴为血海、足三里、太冲、涌泉等穴,按摩方向为由下至上,手法以点、按、揉为主。

1.7 观察指标 (1)临床疗效:显效、有效、无效、恶化四个等级,其中:显效:症状及各项阳性体征均消失,实验室检查彩色多普勒无异常;有效:症状及各项阳性体征静止时均消失,活动时患肢出现有轻度肿胀和不适,实验室检查彩色多普勒有不超过1/3的深静脉血栓,血流未出现减少;无效:症状及各项阳性体征静止时有轻度肿胀和不适,活动时患肢出现明显肿胀,实验室检查彩色多普勒超过1/3的深静脉血栓,血流明显减少;恶化:症状及各项阳性体征均无变化或加重,实验室检查彩色多普勒有超过2/3的深静脉血栓。总有效率=显效+有效[8]。(2)血液流变学指标:全血黏度、血浆黏度、血小板聚集率、纤维蛋白原;检测设备:LG-PABER型血小板聚集及凝血因子分析仪,北京世帝科学仪器公司;LG-R-80系列血液粘度仪,北京世帝科学仪器公司。颈动脉取血,用肝素钠0.9%氯化钠溶液(500U/ml)按1∶9抗凝。全血黏度:将抗凝血采用LG-R-80系列血液粘度仪测定;血浆黏度:全血测定完后,剩余血样以3 000r/min离心,进行血浆粘度的测定。血小板聚集率:将3.8%的枸橼酸钠抗凝的血液以800r/min离心10min,取富血小板血浆(PRP),利用LG-PABER型血小板聚集及凝血因子分析仪记录最大聚集率。(3)凝血酶原时间:凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT);检测设备:LG-PABER型血小板聚集及凝血因子分析仪,北京世帝科学仪器公司。将血小板聚集率测定后剩余的血浆以3 000r/min离心10min,取贫血小板血浆(PPP),采用LG-PABER型血小板聚集及凝血因子分析仪测定PT、APTT。(4)D-二聚体和血小板计数比较:D-二聚体检测:采用乳胶颗粒凝集法(tinaquant法),试剂盒由美国Beckman公司提供,严格依照仪器流程操作。(5)DVT发生率比较:依据DVT诊断标准,行彩色多普勒超声检查,高度怀疑DVT者,立即行下肢深静脉彩超确诊。无症状者常规术后第7天查下肢深静脉彩超。

2 结果

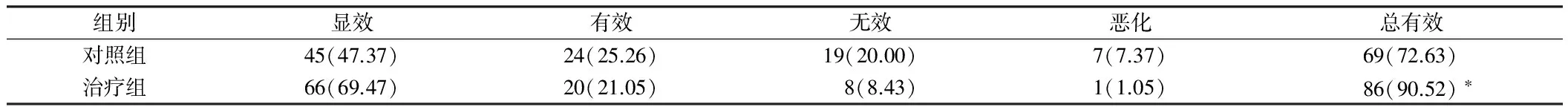

2.1 疗效比较 治疗组总有效率明显占优,为90.52%,远远高于对照组的72.63%,差异有统计学意义(χ2=10.12,P<0.05)。见表1。

表1 2组患者疗效比较 n=95,例(%)

注:与对照组比较,*P<0.05

2.2 血液流变学指标比较 血液流变学各项指标方面,2组患者治疗前差异无统计学意义(P>0.05),可进行比较;治疗后2组均有不同程度改善,治疗组改善程度更优(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者血液流变学指标比较 ±s

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

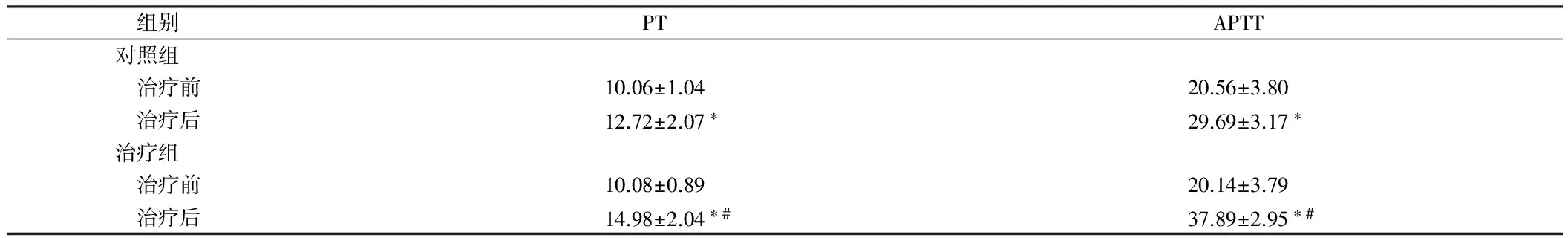

2.3 凝血酶原时间比较PT及APTT指标方面,2组治疗前差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后2组PT均有所增加,APTT也有所增加,且治疗组两项指标增加程度高于对照组(P<0.05)。见表3。

组别PTAPTT对照组 治疗前10.06±1.0420.56±3.80 治疗后12.72±2.07∗29.69±3.17∗治疗组 治疗前10.08±0.8920.14±3.79 治疗后14.98±2.04∗#37.89±2.95∗#

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

2.4D-二聚体和血小板计数比较 2组治疗前D-二聚体和血小板计数指标较相近(P>0.05),可进行研究;2组治疗后D-二聚体均有所下降,血小板计数不同程度升高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者D-二聚体和血小板计数比较 ±s

注:与治疗前比较,*P<0.05

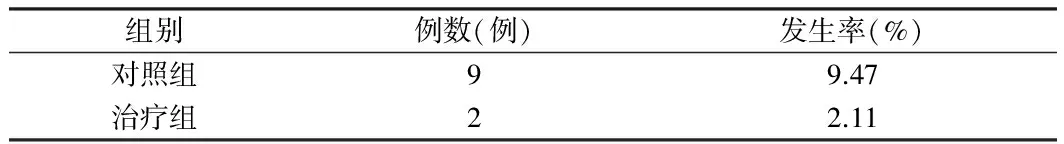

2.5DVT发生率比较 对照组患者治疗后DVT发生9例,治疗组2例,对照组发生率明显高于治疗组,差异有统计学意义(χ2=4.73,P<0.05)。见表5。

表5 2组患者 DVT发生率比较 n=95

3 讨论

比较2组患者各项观察指标,可以看出中西医结合疗法在改善患者临床疗效指标、血液流变学指标、凝血酶原时间指标、DVT发生率指标等方面优势明显,D-二聚体和血小板计数指标的改善情况2组差异无统计学意义(P>0.05)。综合各项观察指标,可以发现中西医结合疗法在防治骨科手术后深静脉血栓形成具有明显的优势,可以有效降低血液粘滞度及血小板聚集和粘附作用,改善患者体内血液循环,起到防止新的血栓形成、促进原有血栓溶解的作用,从而防治DVT。且在治疗过程中可替代部分西药作用,减少西药的使用,从而降低因大量抗凝药物的使用而造成出血的可能性[9]。

深静脉血栓形成是骨科手术后急性严重并发症,长时间甚至可并发肺栓塞,造成严重后果[10]。DVT形成机制为患者受创伤出血,血小板含量增加从而减慢血流速度,从而使血液处于高凝状态,同时患者肌肉收缩力下降使静脉回流不畅致血液淤滞,血液高凝状态、创伤引起血管内膜损伤是引发骨科创伤后深静脉血栓形成的三大因素。目前西医常用华法林、低分子肝素及利伐沙班等新一代抗凝药物来防治DVT,虽然临床证实有效,但均存在易发生出血并发症的缺点,临床使用具有一定限制。中医药因其安全有效、不良反应低等优点,成为防治DVT研究的新热点。

中医学将DVT归属于“脉痹”“血瘀证”“血肿”“股肿”等范畴。《素问·痹论篇》记载:“痹在于脉则血凝而不流”,指出本病“脉道不通”的特点;唐容川的《血证论》云:“瘀血流注,亦发肿胀,乃血变水之证”[11]。大多数学者一致认为,瘀血阻于脉络是本病首要的基本病机[12]。

根据该病病机,本研究所用组方“活血逐瘀通络方”,方中当归活血化瘀止痛、川芎活血行气,丹参活血祛瘀,共为君药,苏木助君药散瘀定痛,桑枝活络利水,土鳖破血祛瘀,共为臣药,牛膝活血通经,薏苡仁除痹止痛,制乳香调气活血。全方共奏行气活血、逐瘀通络之功。辅以自拟“活血通脉方”熏洗热敷患肢,二者共同作用,内外兼施,整体调节,从而达到活血化瘀的目的,以降低血液粘滞度,防治DVT。现代药理研究显示:当归对抗血小板凝聚及改善血液流变学作用明显,主要由于其能改善红细胞的聚集性,降低血液粘度。当归中的有效成分为阿魏酸,可有效增加凝血酶原时间[13]。川芎和丹参同样能有效预防血栓形成,主要通过扩张静脉血管、降低血液粘稠度实现[14]。

本研究在患者内服中药的基础上,针刺血海、髀关、阴市、承山、足三里、三阴交等穴。足三里具有补气生血,疏经通络之功,一般认为能补能泻,能升能降,能清能温,实验研究也表明其对血液循环系统有良好的调整作用,能降低血液粘度,调节血管运动。针刺血海穴有活血化瘀之功,可以补血养血,治疗血症首选血海[15,16];三阴交为足三阴经交会穴,三经之枢纽,肝藏血有调节血量之职,脾统血为气血生化之源,肾藏精,精血相生,故本穴可调三阴经之营气,补虚泻实,健脾利湿,通行气血。《针灸聚英》也指出“经脉闭塞不通,三阴交泻之立通”,临床也常用于各种血虚血瘀肿胀病证。针刺诸穴能增强代谢,促进气血循环,其补气血,通经络,祛瘀血之功更强。

1 王广明.骨科术后肺栓塞的治疗和预防浅谈.中国实用医药,2011,6:90-90.

2 王晓锋.骨科创伤103例深静脉血栓的危险因素分析.中国医药指南,2013,10:429-430.

3 王淑娟.创伤骨科患者对深静脉血栓形成认知的科普效果评价.国际护理学杂志,2016,35:744-747.

4 赵金娥.人工髋关节置换术后预防深静脉血栓形成的护理对策.中国保健营养(下旬刊),2012,22:2743-2744.

5 张晓颖.经股动脉置管维持溶栓治疗老年人下肢深静脉血栓的术后护理.世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2013,13:458-459.

6 肖署阳,蔡立民.中医药防治骨科大手术后深静脉血栓形成的研究进展.新中医,2010,42:101-103.

7 陈新宇.人工关节置换术后下肢深静脉血栓形成的相关危险因素分析.广东医学,2009,30:1159-1161.

8 宋晓平.骨科术后深静脉血栓形成中西医防治的临床观察.中国卫生产业,2014:125-127.

9 王利会.骨科住院患者下肢深静脉血栓形成危险因素分析及预防对策.心肺血管病杂志,2008,27:164-165.

10 李春霞.早期活动对预防脑出血患者术后下肢深静脉血栓形成的作用.中华护理杂志,2011,46:37-39.

11 颜新.下肢深静脉血栓形成的中医药治疗进展.上海中医药杂志,2003,37:57-61.

12 杨增敏.中药预防人工髋、膝关节置换术后深静脉血栓形成的研究进展.山东中医杂志,2009,28:362-365.

13 汪德全.补阳还五汤结合针刺治疗缺血性中风恢复期的临床观察.中国现代药物应用,2012,6:87-88.

14 盛日正.新型川芎嗪阿魏酸衍生物的合成及其抗血小板聚集活性.合成化学,2011,19:157-161.

15 刘传立.针药并用对气虚血瘀型脑卒中偏瘫患者运动功能的影响.上海针灸杂志,2015,43:807-810.

16 陶方,季红莉,李中侠,等.高龄住院患者下肢深静脉血栓形成的临床分析及护理.河北医药,2015,37:2385-2387.

10.3969/j.issn.1002-7386.2017.07.022

064300 河北省迁西县人民医院骨科一科(赵权、李治国、李宝忠、王立坤、才华、张灵力),中医康复科(刘英民),检验科(李志锋)

R

A

1002-7386(2017)07-1034-04

2016-07-20)