兴:文学生命力的彰显

2017-04-10袁济喜

袁济喜

在中国思想文化术语中,“兴”最具有民族文化特点。西方文学理论强调知、情、意,即认识与情感、意志活动的相对分离,而中国思想文化术语则往往将知、情、意融为一体,凝聚成高度统一的概念。这一区别,在“兴”这一术语中,可以看得很清楚。“兴”与其概念彰显出中华思想文化之独特风采,是文学生命力的激发,汇集了认识与意志、审美活动多层面的蕴涵。作为中华思想文化的术语,“兴”在英文中还没有匹配的术语。

一、“兴”的来龙去脉

在古老的《诗经》中,我们最早看到了“兴”的运用。《诗经》中的作品,反映了古代人民“饥者歌其食,劳者歌其事”的情形,诗人大都缘物起情,由此及彼,这就是比兴的运用。如《诗经·周南·关雎》:

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

诗中一开始由一对水鸟在河中沙洲的求偶鸣叫想到自己爱慕的姑娘,渴望同她结成伴侣。再如《周南·桃夭》:

桃之夭夭,灼灼其华,子之于归,宜其室家。

诗的开头以桃花起兴,比喻新妇美丽的容颜,祈祝新妇婚姻幸福美满。桃花与新妇之间,也就是起兴与所咏之辞之间存在着比喻的关系。还有的起兴比较隐晦。如《邶风·柏舟》:

泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。

诗一开始用任水漂泊、无依无靠的小船起兴,以隐喻被遗弃女性的悲惨命运。

诗歌创作的角度来说,《诗经》中积淀了远古生民对自然和社会进行观物取象与引譬连类的思维习惯,将“兴”作为客观外物与主观情感之间的触发点,由此即彼,由物及我,中华民族艺术生命的激活,在“兴”之中获得了升华。

中国古代文论术语“兴”的形成是在先秦时代。孔子提出了“诗可以兴”“兴于诗”的命题,正式启用了“兴”的诗学概念。秦汉间的《周礼》提出了比兴概念,后来汉儒在注《周礼》时对比兴作了诠释。在最初的时候,人们讨论“兴”的问题时,一种是如孔子那样,当作用诗的概念,强调对《诗经》的欣赏是感发志意的美感心理;另一种是将它作为“赋比兴”中的一个组成部分,当作诗法看待。“兴”的基本含义有两点,即感发与托喻的功能;它是与“比”相提并论,然而更具隐喻意义的一个范畴。在古往今来的众说纷纭中,一般认为朱熹《诗集传》中所云“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也”的说法大致道出了这一术语的特征。在两汉时代,比兴范畴作为同类,依附于政教功用,无非比是明喻,兴是隐喻,用来达到“美刺”目的。

到了魏晋时期,在两汉文学中作为美刺表现手段的“兴”冲破了“美人伦,厚教化”的窠臼。西晋文士挚虞的《文章流别论》,在解释赋比兴时说:“赋者,敷陈之称也。比者,喻类之言也。兴者,有感之辞也。”挚虞对赋与比的解释没有什么新意,但是他对“兴”的解释却是极有新意的,他强调“兴”的有感而发。

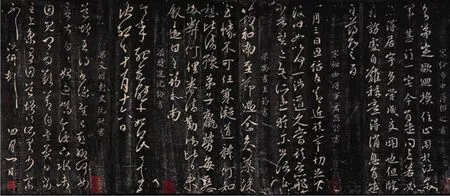

南朝书法

东晋年间,文士们模山范水,感兴起情,欲借山水来化解人生郁闷,涤除世俗之气,“兴”也就越发脱离“比兴”的樊笼,化为瞬间的美感。东晋王羲之的《兰亭序》以优美清丽的笔调,描画出是日雅集时,面对天朗气清、惠风和畅与茂林修竹、清流激湍,诗人由物景的感发,想起人生的意义。文中一共三次出现了“兴”:“犹不能不以之兴怀”,“每览昔人兴感之由”,“所以兴怀”。诗人由自然的景观升华到对人生的感喟兴怀。东晋名士孙绰在《三月三日兰亭诗序》中说:

情因所习而迁移,物触所遇而兴感。故振辔于朝市,则充屈之心生;闲步于林野,则辽落之志兴。仰瞻羲唐,邈已远矣;近咏台阁,顾深增怀。为复于暧昧之中,思萦拂之道,屡借山水以化其郁结,永一日之足,当百年之溢。

孙绰在这里将物感与起兴相联系,认为情之所兴来源于景物的感召。当人沉溺朝堂时,则志向难免低俗,而一旦来到林野,则辽落之志生,山水可以化解内心的郁结,使精神获得解脱。在魏晋南北朝,诗人抓住瞬间感兴作诗是常见的事。如曹植《赠徐幹》诗云:“慷慨有悲心,兴文自成篇。”鲍照《园中秋散》诗云:“临歌不知调,发兴谁与欢?”沈约《梁武帝集序》云:“日月光华,南风所以兴咏。”梁代昭明太子萧统在《答晋安王书》中自叙:“炎凉始贸,触兴自高,睹物兴情,更向篇什。”从这些资料来看,“兴”作为一种审美范畴,早已融化到魏晋六朝人的审美生命之中,使得他们能够自觉地追求超越世俗、物我合一的生活之境。

南朝时的文论家刘勰、钟嵘对传统的比兴问题作出了新的建树。刘勰在《文心雕龙·诠赋篇》中提出:

原夫登高之旨,盖睹物兴情。情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。

这里明确地将睹物兴情作为文学创作产生的动力,在集中谈论比兴问题的《比兴篇》中,刘勰对汉代诗学中的比兴作了发挥:“故比者,附也;兴者,起也。附理者切类以指事,起情者依微以拟议。起情故兴体以立,附理故比例以生。比则畜愤以斥言,兴则环譬以托讽。盖随时之义不一,故诗人之志有二。”刘勰论兴,首先是将比与兴都视为创作情感的产物。当然,兴与比相比,意义更深广,手法更隐蔽,所谓“依微以拟议”,出自《周易·系辞上》:“拟之而后言,议之而后动,拟议以成其变化。”东晋韩康伯注曰:“拟议以动则尽变化之道矣。”这是指在运用“兴”的过程中,经过反复酝酿以“起其情”,即依据外物与内心微妙复杂的联系设计出兴象,这种兴象与意蕴虽然并不明确,但是却能烘托氛围,触发思致,使二者之间产生某种默契。

钟嵘的《诗品》论兴,更为大胆创新。在《诗品序》中,钟嵘提出关于五言诗的审美标准:“故诗有三义焉:一曰兴,二曰比,三曰赋。文已尽而意有余,兴也;因物喻志,比也;直书其事,寓言写物,赋也。宏斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。”钟嵘在这里对五言诗的作用与功能作了概括。他认为五言诗与四言诗相比,后者“文繁而意少”,不能表达丰富的内心情志,而五言诗就好多了,它在“指事造形,穷情写物”方面有着强大的能力,拓展了传统的“赋比兴”手法。值得注意的是,钟嵘将“兴”解释成“文已尽而意有余”,这显然是同他吸取了魏晋以来“言意之辨”的理论成果有关。钟嵘认为通过赋比兴的完美运用,再加上风力与词采的融入,“使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也”。钟嵘认为真正感人的诗歌犹如回味无穷的佳肴,他是在中国文学理论史上较早以味论诗的批评家。

‘兴’这一术语,迄至唐宋时代,依据当时文化的发展,形成新的风貌特征。它兼收并蓄,融政教与审美为一体。

唐初陈子昂的“兴寄论”吸收了儒家诗学的比兴观与六朝的感兴论。在《修竹篇序》这篇文章中,陈子昂对六朝文学末期的淫靡作了尖锐的批评,同时提出了自己重视“兴寄”的文学主张:“文章道弊五百年矣。汉魏风骨,晋宋莫传。然而有文献可征者。仆尝暇时观齐梁间诗,彩丽竞繁,而兴寄都绝,每以咏叹。”嗣后李白、杜甫与殷璠在此基础上,倡导清真自然、兴象风神之美,将兴的审美范畴与盛唐诗国的时代精神融为一体。

唐代大诗人李白非常重视用“兴”来作诗。唐刘全白在《故翰林学士李君碣记》中说:“(李白)善赋诗,才调逸迈,往往兴会属词,恐古人之善诗者亦不逮。”刘全白用“兴会属词”来说明李白的创作特点是非常恰当的。在李白的作品中,时常可见这种兴会标举的自觉意识。如:“兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲”(《江上吟》),“试发清秋兴,因为吴会吟”(《送鞠十少府》),“顿惊谢康乐,诗兴生我衣”(《酬殷明佐见赠五云裘歌》)。从这些诗作来看,李白欣赏的“兴”更多的是继承了六朝时谢灵运、谢朓等人之兴,善于将内心的情思通过意兴的瞬间感发表达出来,其中又蕴含着特定的人生感慨。由于这种兴的终端是指向生动可观、天真自然的形象,通过通俗易懂的民歌化的语言显示出来,因而兴与象的结合也就顺理成章了。

中唐与晚唐时代的皎然、司空图等人,将传统的比兴说与诗境学相结合,淡化了比兴之中的政教意味,注重从审美情兴与韵味相融合的角度去探讨“兴”的内涵,开启了宋代诗学自然起兴的审美观念。

“兴”这一术语到了宋代,获得新的表述。宋代理学家倡导平淡入兴,而反对六朝与唐代以怨起兴的诗学精神。程颢《秋日偶成》:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。”(《二程全书·文集》卷三)宋代强调以渊博深邃的人文修养来为诗,以才学议论、明理尽性来填充诗髓,从而使宋诗呈现出与唐诗不同的以思理清峻见长的风貌。在比兴的运用上,唐诗重兴象,而宋诗尚义理,传统的比兴手法受到冷落。清代吴乔曾指出:“唐诗有意,而托比兴以杂出之。其词婉而微,如人而衣冠。宋诗亦有意,惟赋而少比兴,其词径以直,如人而赤体。”(《围炉诗话》卷一)吴乔用“人而赤体”来比喻宋诗的直露,是很生动的说明。南宋末年的严羽在《沧浪诗话》中对江西诗派进行了批评,提出了“以盛唐为法”的主张,而批评的主要武器,则是“兴趣”与“意兴”,汉魏六朝之“兴”与唐人之“兴”中的昂扬向上、浑然天成的诗歌精神再度得到弘扬,从而使“兴”的美学生命力再度得到传承与弘扬。

李白《题上阳台》

宋代之后,中国古代文论中“兴”的范畴从理论的基本内涵来说,已经没有太多新意了。但是由于元明清以来中国古代文论出现了众多的流派与思潮,因而“兴”也被众多的诗论家所阐发,形成了一些颇有影响的诗学主张。比较有代表性的是明清时代的格调说、性灵说与神韵说。这些诗说在构筑自己的理论体系时,都对比兴之说作了发挥,使“兴”这一术语又得到了丰富与发展。尤其是在明清之际天崩地裂的时世刺激下,陈子龙、王夫之等富有忧患意识的志士仁人对传统文论进行了全面的反思,对“兴”这一术语提出了深刻的见解。

二、重启“兴”的审美活力

“兴”是中国文论中的关键术语和范畴,它将审美与文艺创作的一些根本性问题如心物、情景、情志等关系加以融会,大体上有三个方面的含义:一,“兴”从创作对象角度来说,它倡导缘物而感。唐代托名贾岛的《二南密旨》说:“兴者,情也。谓外感于物,内动于情。情不可遏,故曰兴。”指出了兴是外感于物而内动于情的文学创作。二,从作者主观方面来说,提倡寓情写意。明代徐祯卿《谈艺录》指出:“情者,心之精也。情无定位,触感而兴,既动于中,必形于声。”三,从主客观合一的作品层面来说,倡导意在言外、回味无穷的审美境界。梁代钟嵘《诗品序》提出:“文已尽而意有馀,兴也。”南宋严羽《沧浪诗话》强调:“盛唐诗人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处莹彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”严羽认为盛唐诗人惟在“兴”趣,故其诗浑然无迹,意在言外,韵味深沉。这三重意义,构成了“兴”的基本内容。

“兴”是中国文论的核心术语,具有原生性,由此衍生出相关的术语,如赋比兴、感兴、兴寄、兴会、伫兴、兴象、意兴、兴趣、兴味等等,说明“兴”这一术语由生命的激活而产生审美冲动与文艺创作的思想蕴涵,是与西方文艺术语的模仿观念大为不同的。叶嘉莹教授曾在《中国古典诗歌中形象与情意之关系例说》一文中指出:“至于‘兴’之一词,则在英文的批评术语中,根本就找不到一个相当的词可以翻译。”(《迦陵论诗丛稿》修订本,河北教育出版社,1997,33页)因此,不从整个中国文化的特点出发去了解“兴”的内涵与外延,就难以全面把握这一术语的真实面目。

“兴”字最早出现于甲骨文之中,取象众手共举一物。《说文解字》释“兴”云:“興,起也。从舁从同,同力也。”从《说文》所列的字形来看,很像是一个舞蹈中的人用双手高举着什么在狂欢。从我们现在所能见到关于原始舞蹈的考古资料来看,它们大致是指源于劳动与战争、祭祀、求偶等活动的生命创造的显现与爆发。在内蒙古阴山岩画之北的乌兰察布岩画中的一些图形,以及广西花山的崖画,都有一些人物双臂屈举或向上伸举的形状,其形态与《说文解字》中“兴”字的象形大致相同。从文化人类学的角度来看,“兴”肇始于原始生命活动中,当代一些学者曾从这方面探研“兴”的原始面貌,取得了很大的成就。因此,只要中华民族还延续,那么,作为这个民族的生命活动凝聚的“兴”的审美精神就不会消亡。

‘兴’的思想,将个体的生命体验与真情实感视为文艺的生命力所在,提倡感于哀乐,缘事而发。

刘勰《文心雕龙·情采》指出:“盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也;诸子之徒,心非郁陶,苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也。故为情者要约而写真,为文者淫丽而烦滥。”这对于当今文艺无病呻吟、淫丽泛滥的风气是一种纠正与启发。从兴的产生来说,大多是由于种种人生坎坷磨难,刺激着诗人的内心,于是借物兴情,发为咏叹,这是一个不得不发的过程。这些论述强调文艺创作的情感生发与表达时的自然真诚。

由于“兴”是中国文论与美学富有价值的遗产,现代一些著名美学人物便十分关注这一范畴,并且融合了西方哥德、叔本华等文学家与哲学家的思想,努力加以开掘,使其与塑造新型国民人格、建构新的中华美学精神结合起来。例如,朱光潜先生看重“兴”之中蕴含的审美人生意味。他在《文艺心理学》中曾说:“‘万物静观皆自得,四时佳兴与人同。’你只要有闲功夫,竹韵、松涛、虫声、鸟语、无垠的沙漠、飘忽的雷电风雨,甚至于断垣破屋,本来呆板的静物都能变成赏心娱目的对象。”朱光潜倡言日常生活的艺术化,而诗兴则是津梁所在。宗白华先生则强调兴对于生命意志的激活,将魏晋之兴与哥德精神相融合。他在20世纪40年代写就的《论〈世说新语〉和晋人的美》中,高度评价王子猷雪夜访戴的轶事:“这截然地寄兴趣于生活过程的本身价值而不拘泥于目的,显示了晋人唯美生活的典型。”他们通过对传统审美之“兴”的重释,融会中西,对于中国现代美学精神的建设做出了重要的贡献,深为学界所景仰。

今天,我们欲构建中华审美精神,必须重视“兴”这一术语。同时在对外传播与交流中,这一中华思想文化的术语也会得到重新认识与阐扬。只要人类生生不息,那么作为人类审美精神的激活,“兴”这一术语便仍依然存活在当今世界之中,是一个大有传承价值的中华思想文化术语。