海底新生代礁体下伏构造的校正浅析

2017-03-29周静毅陈茂根朱立新马建德段文豪

周静毅,陈茂根,朱立新,马建德,段文豪

(中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海 200120)

海底新生代礁体下伏构造的校正浅析

周静毅,陈茂根,朱立新,马建德,段文豪

(中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海 200120)

通过正演模型,认识到海底礁体的形态和充填速度是引起下伏地震同相轴整体上拉的原因。在不清楚礁体速度的情况下,选取四种不同的速度对构造进行了校正分析;随着礁体充填速度的增加,构造的幅度和面积都在不断减少,甚至消失。因此在确定构造时要考虑礁体的真实速度和厚度,才能给地震勘探解释带来正确的方向,从而减少勘探的风险。

礁体;正演模型;速度;构造

1 礁体对下伏构造的影响

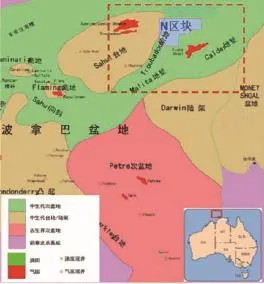

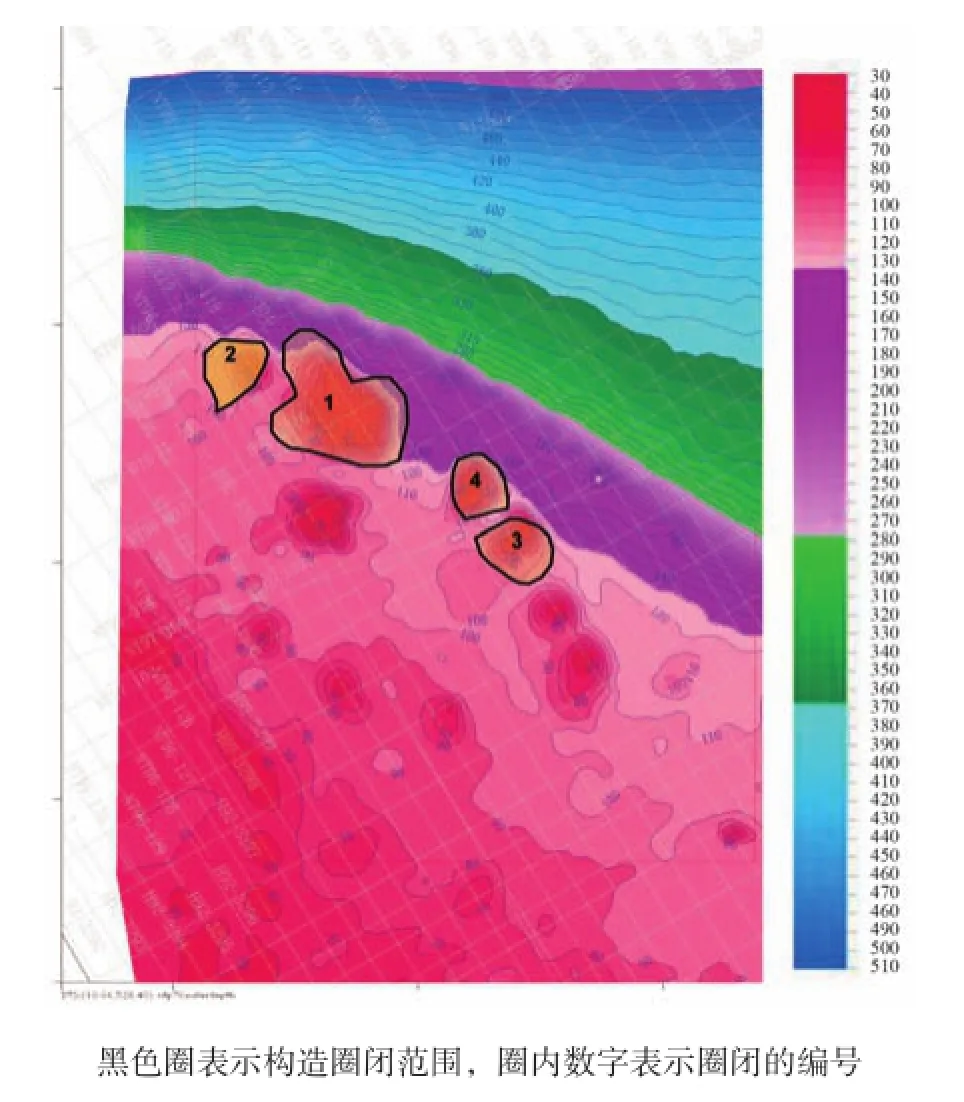

图1 N区块位置图

N区块位于帝汶海海域,区域上位于波拿巴盆地东北部[1]。在区块内海底西南浅东北深,幅度在12~500 m,其中局部地区由于海底礁体发育(图1,图2),在过区块的地震剖面上可见一些明显的海底异常地形上隆(图3)。这些地形异常反映了从中新世至全新世期间,区块内发育了生物礁,陆架台地相碳酸盐岩沉积是这个时期主要的沉积[2]。

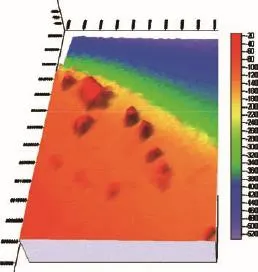

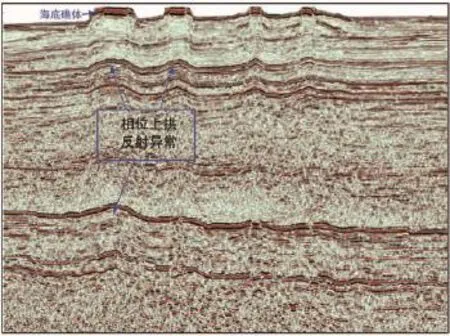

从工区内的地震剖面上可以看到礁体下部地层的地震同相轴上拱反射异常现象(图3),在海底地形和圈闭叠合图(图4)上可以看出,工区内圈闭与海底地形有着很吻合的特性,从而影响了区块构造的可靠性。确切地说,海底礁体的速度直接影响下伏构造的幅度和形态,实际地下的构造形态发生了变形,地震剖面上看到的构造幅度并不是实际的构造幅度。

图2 N区块海底地形三维图

图3 过构造主高点的地震剖面

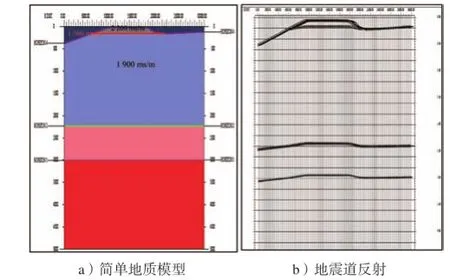

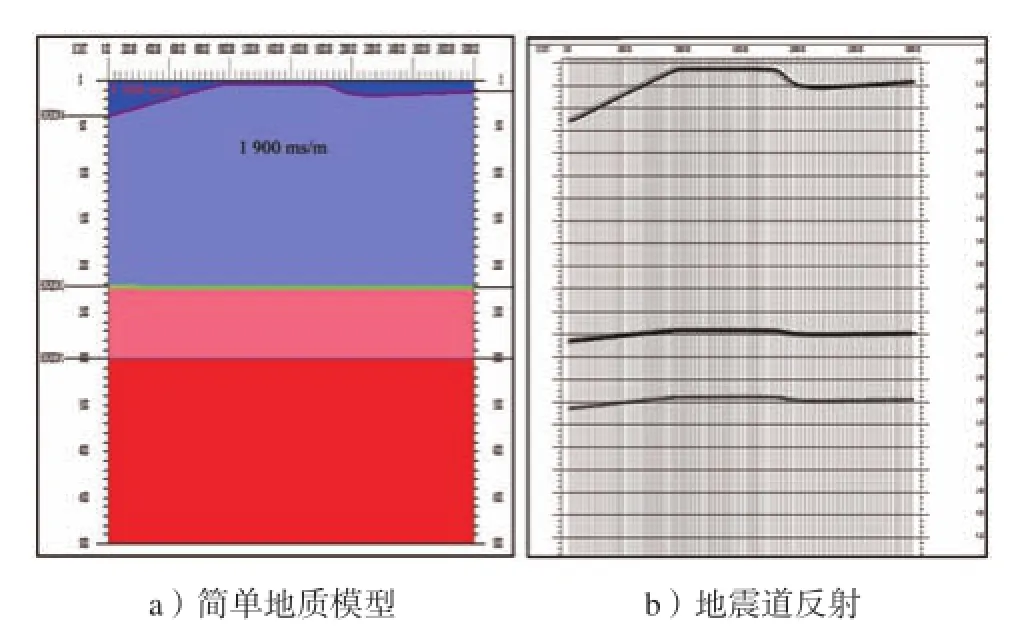

2 正演模型

为了分析海底礁体(地形、高速)引起下部地震相位整体上拱现象,设计了二个简单模型[3-4]。模型一:礁体宽8~10 km,厚120 m,速度2 200 m/s;下部地层速度1 900 m/s;海水速度1 500 m/ s,经地震反射,其引起下部水平层约50 ms的起伏(图5);如不考虑礁体如模型二所示,则引起下部水平层约38 ms的起伏(图6)。可见由于礁体引起的海底隆起和礁体高速的影响,都会引起下部地层的隆起。

图4 海底地形与构造圈闭叠合图

图5 地震模型一

图6 地震模型二

3 校正效果分析

工区主要的问题是区块西部圈闭群与海底地形(礁体)极其相似的特性,所以认为区块西部圈闭群存在是否可靠的问题。为此需要对新生代海底礁体的速度进行调查,调研了在相邻区块处理礁体所用的速度,便于开展区块西部圈闭群的可靠性分析。

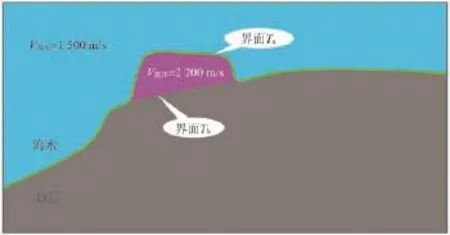

礁体速度分析是在重新处理的叠前时间偏移数据体上进行的。

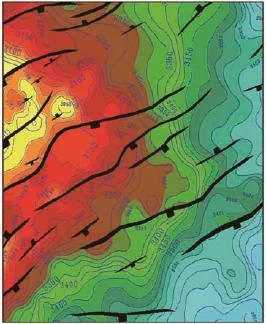

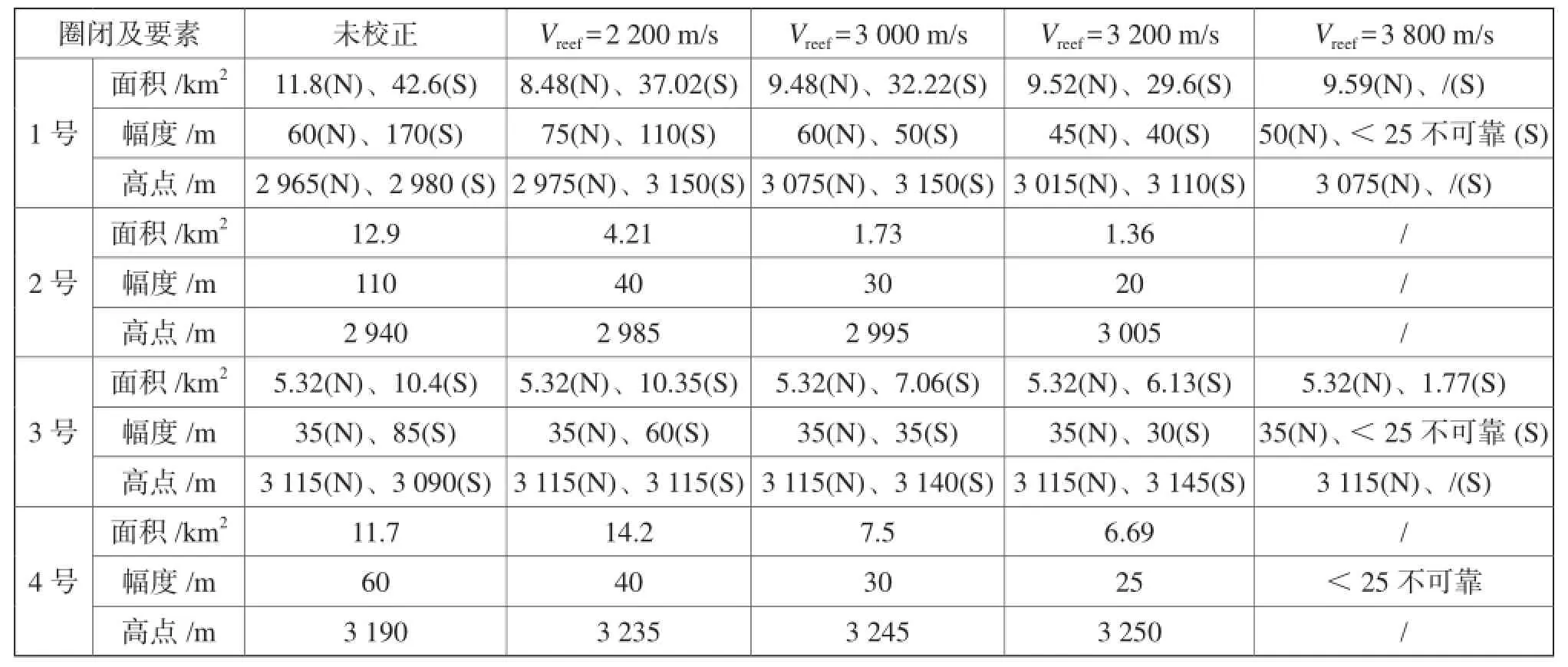

海底礁体对构造的影响可以定量计算:ΔH = ( Vreef- Vwater) ×ΔT,其中ΔT = Tb-Ta,“真实”的构造深度=现在的构造深度+ΔH。礁体模型见图7。当礁体速度为2 200 m/s时(图8),西部圈闭都是存在的;当礁体速度为3 000 m/s(图9)和3 200 m/s(图10)时,西部圈闭还存在若干个;当礁体速度为3 800 m/s时(图11),西部圈闭基本不存在了。可以定性的说:礁体速度越大对构造的影响也越大。表1为不同速度的礁体对构造圈闭的影响统计。如果可以确定出准确的礁体速度和厚度,那么圈闭的落实程度就会进一步加强,给勘探带来更加明确的方向,以减少勘探风险。

图7 礁体模型图

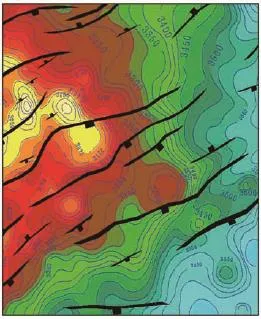

图8 深度校正示意图(礁体速度为2 200 m/s)

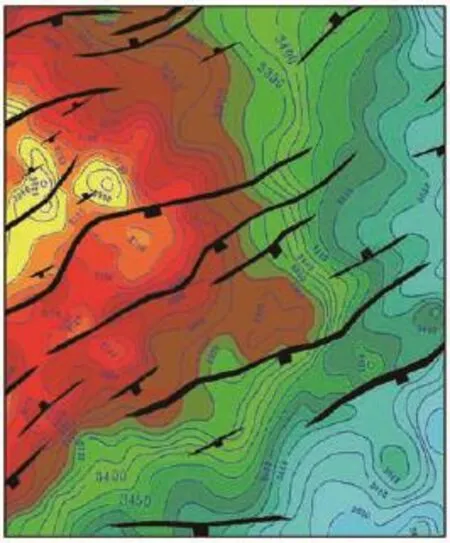

图9 深度校正示意图(礁体速度为3 000 m/s)

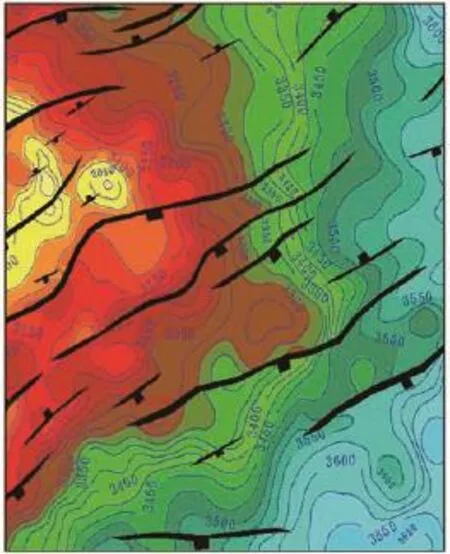

图10 深度校正示意图(礁体速度为3 200 m/s)

从礁体对构造的影响校正分析认为:

(1)目前进行礁体速度分析的速度模型比较简单,是半定量的分析,仅为受礁体影响的圈闭评价提供参考依据,为以后的PSDM处理提供参考。

(2)由于资料欠缺,无法对礁体进行精细刻画,包括礁体的顶、底面的确定,特别是礁体速度的确定。根据前人对周边礁体速度的分析,速度变化范围比较大,大概是2 400 m/s到3 800 m/s。

由于受资料限制,无法对礁体取得确定性认识(礁体速度、礁体刻画),建议在三维地震资料叠前深度偏移处理时,精细刻画速度场和礁体形态等[5-6],从而落实构造圈闭。

图11 深度校正示意图(礁体速度为3 800 m/s)

通过本文的研究认为:在海洋地震剖面中看到的从海底到目的层段地震同相轴的整体上拉,并不是地下构造的真实反映,建议使用叠前深度偏移处理来得到地下地层的真实情况。建议在速度模型建立时,在叠前时间偏移体上精细刻画出礁体形态;从不同角度对礁体的速度进行分析,从构造和沉积的特征上对叠前深度偏移的处理结果进行合理性分析。由于资料条件和时间有限,本次研究成果中还存在许多值得提高和改进之处。

表1 不同礁体速度对圈闭的影响统计

[1]张建球,钱桂华,郭念发.澳大利亚大型沉积盆地与油气成藏[M].北京:石油工业出版社,2007:152-189.

[2]RYAN G J, BERNARDEL G, KENNARD J M, et al. A precursor extensive Miocene reef system to the Rowley Shoals reefs, WA: Evidence for structural control of reef growth or natural hydrocarbon seepage? [J]. APPEA Journal, 2009: 1-25.

[3]徐翠娥,叶建兴,周静毅.基于叠前时间偏移速度扫描的四维建模技术及应用[J].海洋石油,2008,28(2):25-28.

[4]王永刚.地震资料综合解释方法[M].山东:中国石油大学出版社,2006:39-41.

[5]渥•伊尔马滋〔美〕.地震资料分析——地震资料处理、反演和解释[M].刘怀山,王克斌,童思友,等译.北京:石油工业出版社,2006.

[6]夏义平,徐礼贵,温铁民,等.叠前偏移及储层预测技术研发进展与应用[J].石油学报,2012,33(S1):132-141.

Correction of Structure Underlying the Cenozoic Seabed Reef in Seismic Interpretation

ZHOU Jingyi, CHEN Maogen, ZHU Lixin, MA Jiande, DUAN Wenhao

(Institute of Exploration and Development, SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company, Shanghai 200120, China )

Forward modeling illustreates that the shape and flling velocity of the seabed reef cause the overall pulling of the underlying seismic events. In the case of the velocity of the reef being unsure, four different models of velocity were chosen to correct the structure during interpretation. With the increase in the flling velocity of the reef, the amplitude and the area of the structure decrease, and even disappear. Therefore, the determination of velocity and thickness of the seabed reef is important in seimic interpretation in order to provide the believable exploration target and to reduce the risk of exploration.

Reef; forward modeling; velocity; structure

4 结论

P631.4

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2017.01.007

1008-2336(2017)01-0007-04

2016-07-27;改回日期:2016-10-20

周静毅,男,1980年生,工学硕士,高级工程师,主要从事地震资料解释、地震属性分析等方面的研究工作。E-mail:zhoujingyi.shhy@sinopec.com。