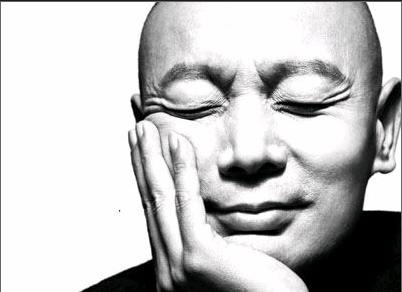

葛优如谜

2017-03-22温天一

温天一

每个中国人都认得葛优,但其实每个人也都无法看透他。他把角色当做了铠甲,

把真实的自己绝妙地隐藏在背后。对于大多数人来说,

这个中国最著名的演员之一,像个盛大的谜面,却没人能揭晓谜底

他看起来非常小心翼翼,像是那种走在路上连蚂蚁都不会踩死一只的人。

穿着一身灰黑色的休闲装,光头,留着一点小胡子,单眼皮,眼睛微凸,脸上带着点倦容。

这张脸是全中国观众都无比熟悉的,像亲戚或者邻居,甚至在他要随口说一句什么的时候,看着那微微颤动着的、过于饱满的下唇线,人们都会觉得他要抖出点可爱又淘气的机灵。

罗兰·巴特曾经在评价两位著名的女演员时说,奥黛丽·赫本的脸是一个事件,而葛丽泰·嘉宝则是一个理念。

你很难判断葛优的脸究竟是事件还是理念,因为他看上去仿佛既有着一览无余的坦荡,同时又饱含着意味深长的无穷可能性。他演过最好笑的喜剧,也演过最惨烈的悲剧,但不论在剧中具有何种命运,他都会给角色抹上一缕苍凉又慈悲的淡淡色彩,那是只属于葛优本人的颜色。

在葛优主演的新片、电影《罗曼蒂克消亡史》的发布会现场,掩映在一片衣香鬓影的明星当中,葛优微微欠起身,拱手抱拳,用沙哑的声线说,各位费心。而在其余的大部分时间,他始终保持着专注倾听的姿态,沉默寡言。

看起来,葛优本人比他在任何电影中所表现的那样,更像是一个谜。

“你还真不把我们当流氓啊?”

“他一直拖到1949年5月初才坐上去香港的轮船,算得上真正的末班车。没有人知道他在拖什么或等待什么,我想他自己也未必知道,不过是下意识的拖延。不久他就死在香港,死前再没有值得记述的事件或说过的话,他基本没再说话,这没什么可奇怪的,一切都不值一提,他终于走向自己的沉默。”

电影《罗曼蒂克消亡史》的导演程耳这样形容葛优在里面所扮演的角色。

一个黑帮老大,陆爷。

几年前,当葛优还在冯小刚的贺岁喜剧电影中演绎那些淘气又卑微的小人物时,有人问他是否有一直想演而没有演过的人物,葛优答,黑帮大佬。

看上去,他似乎在程耳导演的这部新片里实现了理想。

按照程耳的评价,他认为这部电影里的葛优“有演技的成分,也有魅力的成分,葛优老师是能把演技和魅力都结合到一个巅峰的演员”。

但与程耳充满文学性的描述不同,葛优对于陆爷的形容,只有寥寥幾个半开玩笑的字眼,“有钱有势”“爱操心”,最后又补了一句,“容易睡不好觉”。

电影中的葛优,抹着发蜡,穿一袭考究的长衫,大部分时间躲藏在阴影里,保持着沉默,如同一条冰封的大江,在冰冷的平静下暗流汹涌。

在一段提前公布的预告片中,葛优在一片肃杀中登场,他的周遭围绕着各色人等,隐退的江湖,政治的渗透,女明星点染着的浮华,但葛优演绎的陆爷却始终站在风暴中心的风眼,于暗地里操控着一切,很多时候,他看上去甚至有一点无奈,“我要照顾的人太多,没有办法随心所欲。”“你还真不把我们当流氓啊?”这是他的台词,沉重的味道更多于霸道。

开始于1937,结束于1949,虽然影片对于几乎所有我们耳熟能详的历史事件都没有正面描述,但面对这样欲说还休的时代,你很难不联想到一些什么。以陆爷为主题的预告片中,更是在结尾处用老式的朱红色字体,打上了这样三行字:人面、情面、场面。

这六个字的来源是杜月笙,“人生在世,人面、情面、场面,这三碗面最难吃。”在很多年内,杜月笙的这句话曾被人们在各种场合大量地引用,甚至出现在成功学或者心灵鸡汤的教材中。

程耳与葛优并没有明确表示《罗曼蒂克消亡史》中的陆爷就是历史上的杜月笙,但你却很难撇清这二者之间千丝万缕的联系。而事实上,电影中葛优演绎的黑帮大佬绝非是大部分传奇类书籍或者影视剧给人们造成的惯常想象。七年前,在电影《建国大业》中,葛优的老朋友冯小刚客串演绎了一身霸气的杜月笙,而七年之后,葛优的陆爷却看上去变得更加复杂、压抑并且隐忍,他那些杀伐的决断与昂扬的斗志,似乎都只是人们想象出来的过眼烟云。在《罗曼蒂克消亡史》中,我们只看到一个在时代中竭尽全力的人物,逆水行舟,不战而退。

历史上的杜月笙确实是在1949年的5月1日辞别黄金荣后,登上了前往香港的客轮。47年前,他曾经在这里赤手空拳打下了一个花花世界,但最终不得不在黄浦江的涛声中与这一切永别。

而电影的结尾,陆爷留给我们一个背影,他在北上的火车前站住,缓缓地摘下帽子,举起双手,“他并不是妥协,只是在告诉我们,他的时代结束了,罗曼蒂克消亡了。”程耳解释说。

躲在墨镜后面

在电影《罗曼蒂克消亡史》中,葛优对袁泉扮演的电影明星吴小姐说,“你是第一次见我,我不是第一次见你,你的电影我都看过。”

某种程度上,葛优对于全中国的观众来说,就像电影中陆爷与袁泉的关系,是一个“最熟悉的陌生人”。

不记得从什么时候开始,他总是尽职尽责地出现在岁末。在北风凛冽中,躲进电影院,葛优总能带给人们温暖。

他从没有扮演着普度众生的圣人,而是看上去就像是芸芸众生中的一员,瘦弱、狡黠、冷面热心,总是用毫不留情的自嘲来消解着生活的沉重与酸辛,却最终总是能抱得美人归,在凡俗的人间收获一份卑微的幸福。

看到葛优的那张脸,似乎让我们觉得,活着也变得没那么艰难了,而那些过去的日子,也并不是不值得怀念的。

虽然葛优并不承认,那些大众总喜欢和他本人画上等号的角色就是生活中的他自己,但他却愿意选择相信那些人物的命运,“我愿意让大家觉得温暖和快乐。”他这样说。

但也许正是因为这样,人们常常忘记了,葛优其实并不是一个喜剧演员,或者说,并不是一个仅仅能够演绎喜剧的演员,在他的生命中,除了那些轻盈的浮华之外,来自戏剧或者人生本身的沉重也是不得不去承载与负担。

很多年以前,葛优在根据钱钟书小说《围城》改编的同名电视剧中饰演李梅亭—— 一个心思细腻、外表猥琐并且极度没有安全感的旧时代知识分子。

那时候的葛优,比现在还要清瘦,整个人就像是一根竹竿,把一袭大褂穿出了飘飘荡荡的效果。一副圆圆的复古墨镜常年架在他微凸的眼球上,咧嘴一笑,那微弱的表情纹与肌肉震颤似乎也如同吹皱的春水,传达出心底微妙的考量与算计。那部剧里的葛优,看起来真的像是钱钟书小说里走出来的人物。

对于李梅亭那副标志性的眼镜儿,钱钟书有一个刻薄而生动的比喻:“……梅亭仗着黑眼镜,对孙小姐像显微镜下看的微生物似的细看。”

“那个墨镜片儿其实也不是全黑的,还是模模糊糊透出一些光亮,而且镜头凑近了,还能看到李梅亭在墨镜后面翻白眼,白眼珠多,黑眼珠少,特有意思。” 葛优笑着回忆。

躲在墨镜后面,这是一个传神的比喻,但似乎也隐隐表达了一种姿态。

不论是对于戏剧,还是对于人生,葛优的态度始终是谨小慎微的。他喜欢“躲”,很少选择直面而上,而是迂回前行,决不与人发生冲突,甚至每说一句话都要琢磨半天,生怕哪句不合适会得罪人或者给别人造成误导。

他害怕一切公开场合,从记事起一直到如今的虚龄六十,中间企图自我调整改变,后来认命般地发现即便再强大的后天培养,也无法逾越与生俱来的天性,遂放弃,并开始无奈地与自己的这种性格和谐共处。

葛优曾经在一段自述中形容自己的个性,他用了两个字,分别是“蔫”和“缩”。

“其实我始终觉得,我这样的性格可能不适合当演员,遇见人多,我就紧张,我不像我爸,他脾气火爆,敢当着一千多人的面上台指挥。我打死也不敢。只要有什么活动让我出席,我就本能地往后缩。出席活动,快到大厅门口时,我最紧张,好像一开门就会被机枪扫射似的。”葛优这样说。

在葛优的老朋友、冯小刚或者谢园的印象中,葛优最大的性格特点就是“不愿意得罪人”,而葛优自己也承认,“不会拒绝人,那就自己多受点累。”“葛优不愤怒,他很平和,不想那么多,就想自己的事儿。”这是大部分老朋友对于葛优的评价。在采访的过程中,每回答一个问题,葛优都会思考一会再说,即便有脱口而出的忘情时刻,他也会马上补充几句圆上,在潜意识中,他不想得罪任何人,哪怕在谈及一个小人物或者与自己毫不相关的事情。

在一切媒介中,葛优最害怕电视台的摄像机,镜头一旦对着自己,就觉得浑身不自在,所以葛优极少参加电視访谈节目。但电影镜头却让他觉得无比放松,“因为你知道那是假的,是别人的人生。”葛优这样解释。

某种程度上,表演,就是葛优在面对人生的粗粝与苍凉时,那副能够提供遮蔽与保护作用的墨镜。

它遮蔽了大部分刺目的阳光与骇人的风雨,但也微微透出一线光,足够他眯起眼睛,用余光来打量外部世界,但又留出了足够的自我保护地带,能够随时决定是进是退。

从上世纪80年代开始,葛优已经在这个行业中摸爬滚打了三十几年,从一开始跑龙套到后来那些深入人心的角色,他们中的大部分我们都还记得,那些举手投足与一颦一笑,都曾点染过我们的生活。但当你还在津津乐道着一些经典台词的时候,葛优本人却早已经悄悄抽离出去,虽然那些角色曾经赋予他短暂的安全感,但他并不会让自己停留太久。

“安全”和“谨慎”是葛优一生的追求,他几乎从不乘坐飞机,再远的地方也选择一趟一趟地倒火车,如果火车不能到达,那他干脆就选择放弃。

他害怕站在人群的对立面,在过去很长一段时间内,葛优的一大爱好是蹲在北影厂门口与陌生人或者群演聊天。如今即便他早已经声名隆隆,但你在他的身上也很少能看到那种耀眼发光的所谓明星气场,他觉得最安全的方式,是如同一粒盐一样,迅速消融隐匿在茫茫人海。

冯小刚曾经在自己的书中描述过一个关于葛优的段子,“在电影《大腕》拍完后,《纽约时报》的人想采访他,葛爷推说有事一再谢绝。我们问他:你有什么事?他回答:去大钟寺给父母家的阳台买块地板革。”

虽然葛优笑着“纠正”冯小刚记忆的“失误”,“不是给我爸妈买,是给我姥爷家买。”但他依旧不觉得那次拒绝是一个了不得的事儿,“我当时真不清楚那时报或者周刊,而且我觉得美国那地方谁知道我呀,我上那个干吗。”

按照冯小刚的解读,这事儿说明了葛优“小富即安”“不贪”,并且知道“自己几斤几两”。

但葛优判断一件事情是否应该去做,却是有着自己的考量,虽然很多时候,那并不是大众定义上的值得或者不值得。

在2012年,葛优曾经参加了由北京师范大学主办的大学生电影节,并且担任了颁奖嘉宾。在当时就读于北师大艺术与传媒学院、担任大影节外联部负责人的姚姚的记忆中,葛优当晚的出现,完全是一个意料之外的惊喜。

姚姚提前给葛优发送了邀请短信,未收到回复,以为就此石沉大海,但过了几天,她接到了葛优的电话。“姚老师,您好。”当葛优极富辨识度的沙哑声线慢悠悠传来的时候,姚姚愣住了,后来她才知道,那段时间葛优一直在医院陪伴病中的父亲,但他还是在电话中答应来参加典礼,“他听到我说,同学们会非常开心看到他的出现时,便马上答应了。”

葛优唯一提出的建议是希望自己担任颁奖嘉宾而不是开奖,因为颁奖只需用肢体动作表达出支持与鼓励,而不需要面对大众开口讲话。

“演员真是干活儿的”

几年前,在陈凯歌的电影《赵氏孤儿》中,葛优扮演程婴。

那是一个最典型的中国式悲剧,因为一个刚刚出生的孩子,所有相关的人都死了,但似乎没有人去探究值得不值得。

而葛优的角色,正是悲剧的核心,他放弃了自己凡俗的幸福,去选择成全另外一份血脉的传承。

电影中有一幕,程婴怀抱婴儿悲愤痛哭。按照原先的剧本情境规定,葛优要面对镜头,用滴落的眼泪来表达悲剧的惨烈与命运的无奈,但葛优却在拍摄中提出建议,他希望侧身背对镜头,因为“真正的伤心是无法让人看见的”。

但这并不是葛优一开始就懂得的道理。

很多年前,葛优去考青年艺术剧院,那时候他还不到20岁,文革刚结束,当演员,不过是在懵懂中去寻求一条出路。

父母对他没有期待,而他也没有因为是葛存壮的儿子而获得任何优待。

按照葛优母亲施文心的回忆,那次葛优考试的失败是因为他表演上的“失控”。

彼时正值周恩来总理去世,天安门广场上每天聚集着大量群眾自发悼念,浓重的悲哀如寒流一般笼罩在北京城的上空。葛优也去参加了悼念的活动,所以在考试时,他选择以“悼念周总理”为主题进行自己的即兴表演,最终在考试过程中泪雨滂沱,不可收拾。事后葛存壮对他分析说,“演员既要能表达感情,又要能控制感情。否则,谁还不会哭呀?哭得收不住了,还怎么表演?”

这次少年往事似乎影响了葛优很多,日后当他渐渐从一个不会演戏的小青年变成了翻越过万千层楼的“葛大爷”,那些欲说还休的愁绪,都化成了眉梢眼角的缕缕秋意。

在采访的时候,葛优并不太喜欢谈太多对于角色的理解,他始终恪守自己作为演员的本分。在他看来,解读整个电影,那是导演的责任与功课,演员只是一颗螺丝钉,说得太多,仿佛就成了“僭越”。

这正印证了葛优多年的老友、演员谢园对于他的评价:“(葛优)始终在一个似明似幻的过程里,他并不十分要求自己特别明晰于我这个作品到底是直接的要阐述一个什么样的思想,甚至包括一种什么样的理论,他相信一个人本质的体现,这个是葛老师所能够找到一个演员的最准确的位置。”

而对于葛优的这种表演方式,电视剧《围城》的导演黄蜀芹更是用了四个意味深长的字来形容:“大智若愚。”

但不论身处哪个时代,不管是曾经计划经济下的北京电影制片厂,还是1990年代的冯氏喜剧,抑或是如今烽烟四起的票房战争,即便葛优早已经肩负起数部大片的票房担当,但似乎也从来没有人用天才演员来形容他。据说,葛优在片场的状态常常都像是蛰伏着,躲起来一个人手拿剧本念念有词,甚至每一句话的重音放在哪里,他都会暗暗设计出多种方式,再翻来覆去地试验哪一种究竟更合适。

看起来,葛优面对表演的态度,有点像是他曾经在电影《霸王别姬》中演绎过的那个角色,袁四爷,他有一句“名言”,对着名角儿段小楼和程蝶衣说出来,“霸王出场要走七步,而段老板您刚刚只走了五步。”

在嬉笑怒骂之外,葛优其实始终都绷着一根弦,执拗得绝不容易得到改变。

事实上,天才型的演员都会“害怕”与葛优对戏,因为他层层叠叠的设计与精心的准备,会让一切“天才”式的灵感宣泄毫无招架之力,而显得无比苍白。童星出道的女演员马晓晴曾经在八九十年代红极一时,是电影《顽主》中唯一的女主角,她就曾半开玩笑地跟导演米家山“抗议”,因为几乎每一场戏,每一遍拍摄,葛优都要搞出一些不一样的小花样,让她应接不暇、无力反应。

与马晓晴式的天才或者姜文式的霸气相比,演员葛优对待电影的态度,有点像如今流行的一个词汇:匠人。

也许从本质上来说,葛优与那些躲在老房子的深处,在瓷器上画花儿或者编制着藤篮的老手艺人们没有丝毫的不同,“演员无须说那么多,就是准备好了,琢磨好了,‘预备,开始就行,演员真是干活儿的。”他曾经这么强调。

如今,因为与电影公司的合约在身,葛优每年需要看几十部剧本,并不是每一个电影或者角色他都认同,但“签了约,你就要完成指标”。 作为一个在表演中有着浓厚现实主义色彩的演员,面对很多新锐的剧本,他也并不能够完全理解,但在做了大量功课与聆听导演阐述之后,依旧有很多困惑是无解的,“这时候我心里就想,我特么受这累呢,大致知道是怎么个人,情节怎么倒腾得了,剩下那些别的,我掺和太多,我不成导演了?”葛优半开着玩笑。

“一代名优”

那是姜文的一句戏言。

几年前,在电影《让子弹飞》的发布会上,侃侃而谈的姜文给坐在自己身边、大部分时间保持沉默着的葛优贴上了这么一个标签。

但葛优从不肯接受这样的“高帽”,在评价自己的时候,他索性常常对大众使用一个低到尘埃里的词儿:戏子。

在对媒体澄清一些误会或者绯闻的时候,他经常说出这样的话:“戏子就是让人耍的,大哥老弟的拿咱开个玩笑是看得起咱,给大家多个闲聊的话题解解闷呗,为人民服务!”而面对今年夏天以雷霆之势席卷网络的恶搞“葛优瘫”,作为“创始人”,葛优也有着类似的解释:“大家调侃我是看得起我,我也跟着角色沾光啊。”

很多人觉得,葛优的名字与他所从事的行业,有着冥冥中上天注定的巧合,优,在旧式汉语中本就有着“优伶”的含义。

但事实上,在生命之初,父母赋予他的名字是“忧”,取自范仲淹的《岳阳楼记》,“先天下之忧而忧”,但后来在北影厂老领导的建议下,“悲剧”被改成了“喜剧”,忧伤的“忧”,变成了优伶的“优”。

其实按照中国乃至全世界的文化语境,你都很难界定这个行业的本质究竟是什么,它从一开始就肩负着“取悦”的职责,把自己的一颗心,狠狠地掩藏在大幕后面,你看到舞台上的那些夸张的眼泪、微笑与呼吸,似乎都带着悠长的意味,但你确实是不知道,他们是出于假意或者真心。

有一句古老的英国谚语,“There is no people like show people, they smile when they are feeling low .”当你声泪俱下,观众却在嗤嗤窃笑;当你戴上面具,观众却感动泪流,这就是伶人。

从小生长在北影厂大院里的葛优,似乎在懵懂中,已经领会到了表演的本质。他目睹着周围的那些叔叔阿姨们的命运,看到他们在银幕上闪闪发亮,在命运中起起伏伏,有些人消失不再,有些人归于平淡,对于他来说,这些就是演员的命运,必须接受。

葛优很少对人解释着什么,即便大部分人都把他定义为喜剧演员,他也只会淡淡地说,“也许情节上是,但那些人物不是。”

他拒绝接受一切外界赋予的高度评价,比如大部分人都认为他是一切贺岁片的票房担当,“我觉得这事儿也就快到头了。”葛优这样说,因为前一段时间,他客串了一部商业大片《决战食神》,在拍摄的过程中,亲眼目睹了那些年轻偶像们的粉丝有多么热切和疯狂。他并不是不能接受自己终将沉寂的命运,或者对他来说,那才是真正能够长舒一口气的放松时刻。

三年前,对于葛优来说,他的人生发生了一个重大的改变,他开始养猫了。

事情的起源是一件略带哀伤的童年往事,“我七岁的时候,养了一只小白猫,后来我爸看我成天养猫不好好学习,一怒之下他就把猫给扔了。”

当时的葛优不敢顶撞父亲,他悄悄去找,但心爱的小伙伴就此消失不见,而他生命中微小的一部分,似乎也就此停留在那个七岁小男孩的时光,再也没有长大。

五十五岁的时候,他给自己买了一只酷似加菲的异国短毛猫,随后朋友又送了一只,他给它们命名为皮皮鲁和鲁西西。

他将自己很早之前与陌生人聊天的爱好转变成与猫相处,每天即使再忙,也要亲自当“铲屎官”,洗澡、梳毛,并且随时用手机记录下它们每一个憨态可掬的瞬间。

与猫相处,这让他觉得柔软而安全。

葛优一直喜欢动物。

他把自己下乡插队当知青的岁月形容为“养猪那会儿”,电视上看新闻,下暴雨,“没什么好事,发大水,猪圈都给淹了,结果第二天一看,又给救上来不少。”一件市井新闻,用葛大爷独特的语气,愣是咂摸出不少味道。

在片场,一只偶然发现的蟾蜍也能让他赏玩半天,鸡、鸭、牛、马都是他玩玩逗逗的对象,“有趣儿,太有趣儿了!”在说到动物的时候,他的眼睛一下子放出光亮,那个在一切公开场合,比如电影节或者发布会,谨小慎微斟字酌句的葛大爷消失了,发自内心的愉悦感油然迸发,那一刻你会觉得,这个人是在真正开心。

但在其余的大部分时光里,他还需要履行着“名优”的使命,尽职尽责,不敢懈怠,在电影的公开活动结束后,他随口对身边的朋友说,“太累了,没睡好,心窝一直滋溜滋溜地疼。”

语气平平,并没有一点抱怨的意思,但却微微有一丝无奈。