灌水对引黄地区不同品种玉米产量形成和水分利用的影响

2017-03-21郭群善

贺 玮,郭群善

(1.新乡学院,河南 新乡 453003;2.新乡市水利勘测设计院,河南 新乡 453000)

引黄地区是我国最重要的粮食主产区之一,目前主导的种植制度是冬小麦-夏玉米一年两熟制,小麦和玉米的产量分别占全国总产的58%和33%[1]。2013年全国玉米播种面积3 600 万hm2,总产达2.2 亿t[2]。玉米的粮食增产的贡献率达70%,已成为我国第一大粮食作物,是实现粮食“九连增”的主力军[3]。玉米的增产很大程度源于品种和栽培模式的创新[4]。例如,2008年以来,国家积极推行冬小麦-夏玉米“双迟”高产栽培模式,即推迟玉米收获期,推迟小麦播种期的种植模式,为“中熟”型品种玉米充分完成灌浆,获得最终高产奠定了基础[5]。选用玉米高产品种,结合良好的栽培措施,将是未来玉米进一步增产的重要途径[6]。另外,不同灌溉制度对玉米生育时长,尤其是灌浆时长有着显著的影响,较高的灌水量有可能延长玉米的灌浆期[7]。目前,地下水资源短缺已成为限制该地区粮食增产的巨大瓶颈。因此,对灌溉农业来说,如何提高单位水产出已成为灌溉制度研究的重要课题[8]。虽然引黄地区玉米生长季节与雨季基本吻合,但生育期内降雨不均使得夏玉米在某一生育时期,尤其是苗期,仍需补充灌溉。且有研究表明玉米的产量与生育期降雨总量没有显著相关性,而与降雨的合理分配关系密切[8]。为缓解该地区农业用水与地下水短缺的矛盾,保障农业可持续生产,很有必要开展限量灌溉条件下如何优化灌溉制度,从而提高灌溉水利用效率的研究。已有研究表明,不同灌水模式对夏玉米土壤含水量、水分利用效率、产量等有显著影响[9],且在玉米关键生育期得不到有效灌溉或降雨,玉米会出现明显减产。目前,引黄地区针对不同的夏玉米品种实施着相同的灌溉制度或灌溉量,没有考虑到品种间抗旱特性差异及其对灌溉制度或灌溉量的响应程度不同。因此,有必要针对当前引黄地区主推的几个高产玉米品种开展相应的灌溉制度研究,以期为该地区有针对地根据玉米品种特性制定或优化灌溉制度。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

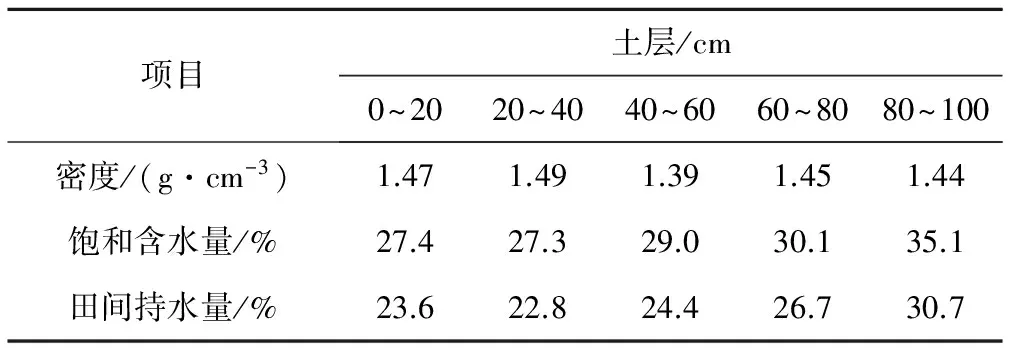

试验基地位于豫北新乡市人民胜利渠引黄灌区(35°19′ N、113°53′ E,海拔高程73.2 m)。该区多年平均气温14.1 ℃,无霜期210 d,日照时数2 400 h,光热资源丰富,以一年两熟耕作制度为主;多年平均降雨量为582 mm,7-9 月占全年降水量的 65%~75%,其他月份降水偏少;多年平均蒸发量2 000 mm。试验地土质为砂壤土,0~100 cm土壤密度为1.45 g/cm3,田间持水率为25.6%,饱和含水量为29.8%(重量含水率),地下水埋深大于5 m (表1)。

表1 试验基地0~100 cm土层的密度,饱和含水量和田间持水量

1.2 试验设计

试验采用二因素随机区组设计,以灌水处理为主区因素,主区区组重复三次;以品种处理为副区因素,在同一主区内,不同品种处理在副区内随机设计,3次重复。小区面积为10 m × 2 m,为避免灌水侧渗,不同灌水处理区组间设立1. 5 m宽走道,不同灌水处理区组间起0.3 m高土埂,土埂基部宽度0.4 m。

灌水制度分为:只灌蒙头水(低灌水)、灌蒙头水+拔节水(中灌水)、灌蒙头水+拔节水+灌浆水(高灌水)。每次灌水定额为75 mm,用精量水表控制小区灌水量。受2013年7月至8月初降雨量(240 mm)影响,拔节期未对玉米进行灌溉,仅在8月25日对高灌水处理进行了灌溉。玉米品种选用黄淮海地区6个主推品种,分别为郑单958、浚单20、先玉335、农华101、登海605及中单909。

玉米生育期内,除灌水次数不同外,其他各项田间管理措施严格控制在相同条件下进行。2013年玉米播种期为6月9日,收获期为9月17日。试验区前茬作物为冬小麦,玉米播种前喷施玉米田专用除草剂(乙草胺),用量为1 500 mL/hm2,兑水900 kg/hm2,进行土壤封闭。玉米播种量为37.5 kg/hm2,行距50 cm,苗期通过间苗,使玉米种植密度保持在75 000 株/hm2。受灌溉次数处理影响,无法对小区进行统一追肥,本试验采用“沃夫特”控释肥(N∶P2O5∶K2O=22∶8∶12),该肥可以玉米全生育期持续不断地释放养分,释放模式主要受气温影响,可与玉米生长同步,肥料利用率达85%以上[10]。在玉米机械播种时一次性施入距玉米行5 cm处,施肥深度10 cm,施肥量为1 125 kg/hm2。

1.3 测定指标

土壤含水量采用烘干法测定,每隔10 d测定一次,取样层次为0~20、20~40、40~60、60~80、80~100cm,每处理选取3个样点,最后取其平均值;灌溉、降雨前后加测。

降雨量为玉米整个生育期降雨情况,包括降雨时间及降雨量,采用布置在试验田的雨量筒记录。

耗水量为玉米整个生育期耗水量采用土壤水量平衡方程进行估算[11],即:

ET=WSs-WSh+I+P

(1)

式中:ET为耗水量,mm;WSs和WSh分别为播种前和收获后0~100 cm土壤贮水量,mm;I和P分别为全生育期灌水量和降雨量,mm。

本试验区地下水位大于5 m,因此不考虑地下渗漏损失和地下水毛细给水量[12]。

产量为玉米收获时按小区单独测产,实打实收,分别计各小区地上部分产量和籽粒产量,籽粒风干至13 %含水量后测定产量。

考种为玉米成熟后,在各小区随机取10株玉米进行考种,包括穗长、秃尖长、穗粗、百粒重等指标。

水分利用效率采用如下公式计算:

(2)

式中:WUE为水分利用效率,kg/(hm2·mm);Y为玉米籽粒产量,kg/hm2;ET为玉米全生育期的耗水量,mm。

1.4 数据分析

采用SPSS 17.0计算平均值和标准误,通过ANOVA表计算处理间LSD值。用Duncan法进行处理间的显著性差异分析(P< 0.05)。灌水与品种处理间的交互作用运用Univariate Analysis of Variance分析。

2 结果与分析

2.1 土壤水分空间变化

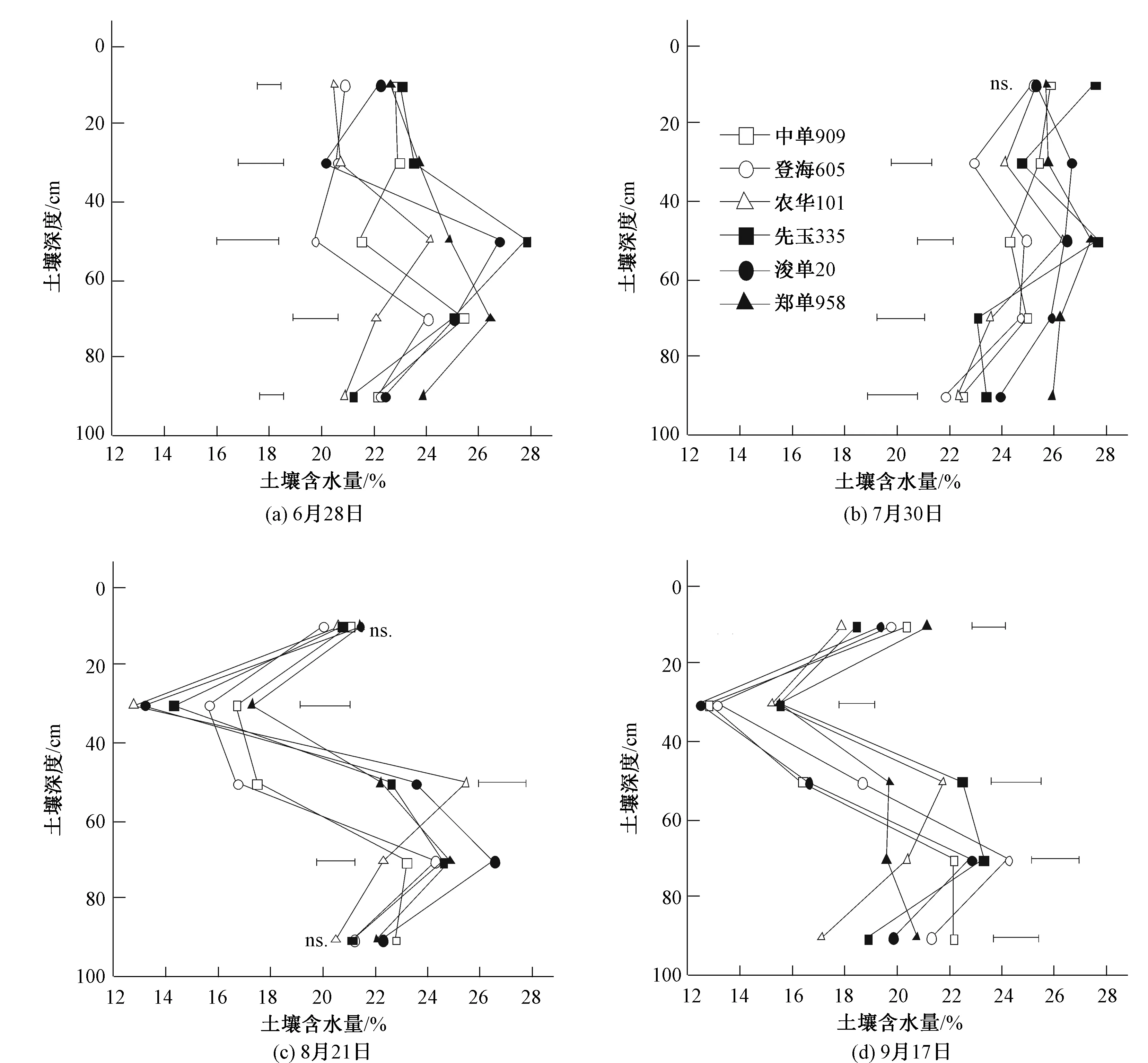

在玉米拔节期(6月28日),先玉335和郑单958的0~100 cm平均土壤水分均为24.2 %,分别较中单909,登海605和农华101高7.4 %,12.7 %和11.7 %,但与浚单20差异不显著[图1(a)]。在玉米大喇叭口期(7月20日),受降雨影响,不同品种玉米在各土层之间的土壤水分差异减小,0~100 cm平均土壤水分在23.8%(登海605)~26.1%(郑单958)[图1(b)]。在灌浆期(8月21日)和成熟期(9月17日),不同品种玉米的土壤水分均在20~40 cm土层达到最低,为12.8%~17.3%,之后随着土层加深,水分含量逐渐增加,到60~80 cm处达到最大,为19.6%~26.5%[图1(c),图1(d)]。这表明,灌浆期至成熟期,该地区玉米的水分吸收土层主要分布在20~40 cm。以灌浆期为例,随着土层加深,不同品种处理在40~60 cm土层水分差异显著(P<0.05),其中,中单909和登海605的40~60 cm土层土壤水分为17.5%和16.7%,分别较先玉335低23.1%和26.2%,较郑单958低21.3%和25.8%。将玉米四个主要生育时期0~100 cm土壤水分平均发现,郑单958的土壤水分最高,为22.8%;先玉335次之,为22.4%;登海605和农华101的最低,均为21.1%,分别较郑单958和先玉335低8.4%和6.4%。这表明,郑单958和先玉335在全生育期的土壤水分保持较高,为玉米植株抗旱和生长,提供了更多的水分支持。

图1 玉米主要生育期不同品种处理0~100 cm土壤水分动态注:ns.指P<0.05水平差异不显著;每一土层误差线长度代表P<0.05水平LSD值

2.2 土壤水分季节变化

如图2所示,7月-8月初有四次较强降雨,分别发生在7月2日(降雨量48 mm),7月18日(49 mm),7月23日(34 mm)和8月1日(46 mm),降雨量使得前期玉米的灌水效果不明显,至8月25日灌水前,10 cm和50 cm土层土壤水分差异不显著。不同品种玉米的土壤水分在降雨或灌水后均明显升高,3~5 d后又有明显回落,但50 cm土层土壤水分升高和回落的幅度小于10 cm土层,表明表层水分更易受降雨和蒸发的影响。不同灌水处理间10 cm和50 cm土层土壤水分,前期波动较大,且维持在较高水平,平均土壤水分保持在20.2%~27.3%[图2(a),图2(c)]。在8月1日之后,土壤水分出现明显下降,至8月21日,平均土壤水分降至20.4 %左右,下降幅度达25.3 %;8月25日之后,除对高灌水处理进行补充灌溉外,土壤水分在16.4%~20.2%。高灌水处理土壤水分在灌水3 d后亦明显下降,至成熟期土壤水分亦降至较低水平,这对玉米后期籽粒脱水是非常有利的。

不同品种玉米10 cm土层土壤水分差异不显著,但总体上以郑单958的最高,全生育期平均为23.7%;先玉335次之,为23.2%;农华101最低,为21.7%[图2(b)]。不同品种玉米50 cm土层土壤水分含量差异显著,尤其是在8月15日灌浆期之后[图2(d)]。6月20日至8月1日,不同品种玉米50 cm土壤水分含量较高,不同品种玉米平均保持在24.1%~27.1%,而8月1日至8月25日50 cm土层土壤水分出现明显下降,至8月25日,平均土壤水分维持在20.6%~23.5%,下降幅度为13.3%~17.0%;8月25日至9月16日平均土壤水分维持在较低水平,为19.3 %~21.7 %,但不同品种处理间差异增大。从全生育期平均值来看,郑单958和浚单20的50 cm土壤水分最高,均为24.8%,先玉335次之,为24.2%;中单909最低,为21.4%。

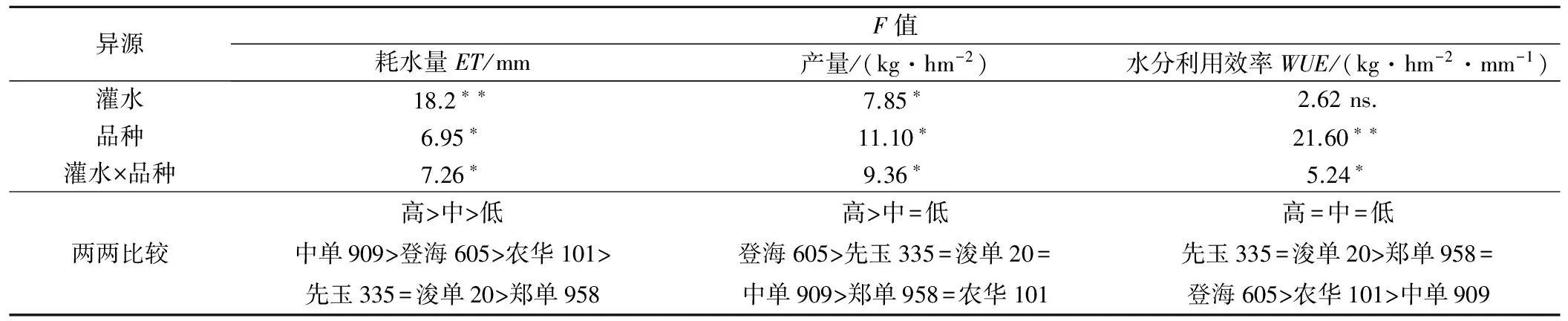

2.3 耗水量,产量和水分利用效率

玉米耗水量,产量和水分利用效率WUE是受灌水和品种二因素交互作用影响(表2)。高灌水处理的耗水量和产量最高,中灌水和低灌水处理产量差异不显著。灌水处理对WUE影响不显著,灌水×品种交互作用对耗水量,产量和WUE存在显著影响(P<0.05)。不同品种玉米耗水量差异显著,表现为中单909(434 mm)>登海605(411 mm)>农华101(389 mm)>先玉335(376 mm)= 浚单20(371 mm)>郑单958(352 mm)。登海605的产量最高,为11.2 t/hm2,先玉335次之,为10.6 t/hm2;农华101的最低,为9.5 t/hm2。先玉335的WUE最高,为28.1 kg/(hm2·mm);郑单958、登海605和浚单20的次之,分别为27.6、27.3、27.3 kg/(hm2·mm);中单909的最低,为22.7 kg/(hm2·mm)。灌水×品种交互作用下,高灌水先玉335和低灌水浚单20的WUE最高,均为28.9 kg/(hm2·mm),中灌水郑单958次之,为28.3 kg/(hm2·mm)。高灌水处理登海605和先玉335的产量分别为12.0和11.4 t/hm2,较低灌水处理的增产13.0%和14.2%;而郑单958和浚单20在高灌水处理的产量分别为10.1和10.2 t/hm2,与低灌水处理的差异不显著。这表明先玉335在高灌水条件下能维持较高的产量和WUE,郑单958和浚单20在低灌水水平下的耗水量最低,且产量和WUE在不同灌水条件下较稳定。因此,在7月份雨量充沛条件下,先玉335建议灌蒙头水+灌浆水,而郑单958和浚单20建议仅灌蒙头水。

表2 灌水与品种两个因子对玉米耗水量,产量和水利利用效率的方差分析结果

注: *和**表示P<0.05和P< 0.01显著水平, ns.表示不显著。

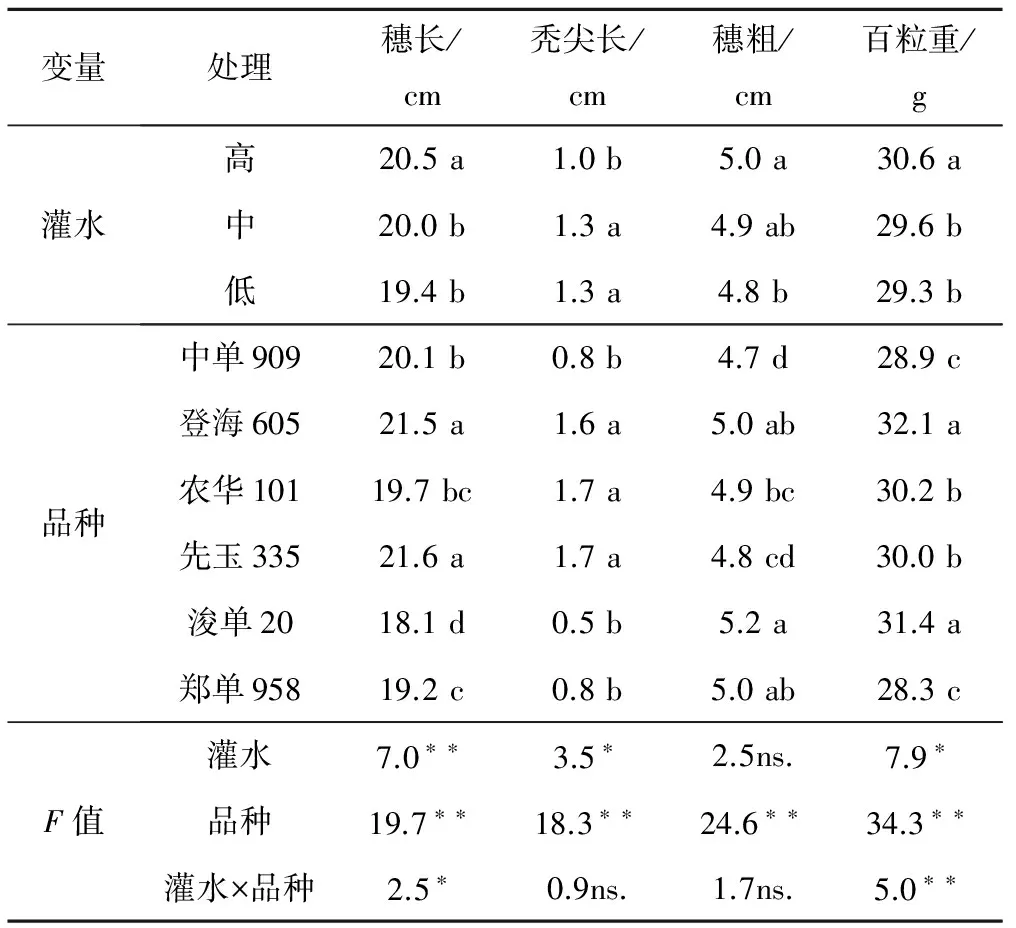

2.4 产量性状

灌水处理对夏玉米穗长和百粒重有极显著影响,对穗粗没有影响;高灌水处理主要通过影响玉米的穗长来影响产量(表3)。高灌水处理的穗长最长,为20.5 cm,显著高于中灌水和低灌水处理。品种之间百粒重的差异是形成品种间产量差异的主要原因,换言之,品种主要是通过增加百粒重来改善玉米产量。灌水×品种交互作用对穗长和百粒重有显著影响,对秃尖长和穗粗的影响不显著。登海605的穗长和百粒重最大,分别较郑单958高12.0%和13.4%;先玉335的穗长和百粒重较郑单958高12.5 %和6.0 %。这也解释了同等条件下,登海605和先玉335产量高于郑单958的原因。

表3 夏玉米不同灌水和品种处理下产量性状特征及交互作用

注:不同字母表示P< 0.05水平差异显著; *和**表示P< 0.05和P< 0.01显著水平, ns.表示不显著。

3 结论与讨论

近年来,引黄地区形成了稳定的冬小麦-夏玉米一年两熟制种植模式,小麦收获后留给玉米播种的墒情往往较差,因此,蒙头水是保证玉米出苗的关键,是玉米高产的基础[13]。另外,玉米灌浆期灌水能够使玉米后期叶片保持光合功能,对提高玉米百粒重很关键[14]。本研究中,由于7月至8月初降雨充足,满足了玉米拔节、开花的水分需求,在仅灌蒙头水条件下,郑单958和浚单20保持稳产,而先玉335和登海605在蒙头水+灌浆水条件下,产量明显提高。农华101和中单909在灌浆水条件下产量亦有提高,但增产幅度低于登海605和先玉335。这表明,不同品种对灌溉制度的响应亦不相同,在雨量充沛年份,郑单958和浚单20仅灌蒙头水即可,而登海605和先玉335则仍需补充灌溉灌浆水才能获得高产。因此,有必须对不同品种玉米的最优灌溉制度开展进一步的研究。

不同品种间玉米产量差异显著,在仅灌蒙头水条件下,登海605产量最高,达11.1 t/hm2,农华101最低,为9.0 t/hm2;在灌蒙头水+灌浆水条件下,登海605产量最高,达12.0 t/hm2,农华101最低,为10.0 t/hm2。由此可见,在低灌水和高灌水条件下,更换高产品种提高产量有幅度分别达20.0% 和23.3%;这与邵立威等[15]的研究结果一致;而灌浆期补充灌溉对产量的提高幅度达8.1%至 11.1%。灌浆期灌溉增产可能与后期灌溉延长叶片的功能期有关[16]。

董洁[17]通过研究黄淮海平原玉米农田耗水特性发现,随着灌溉量的增加,增加了玉米对中层土壤(40~60 cm)贮水量的消耗,这可能与玉米采用垄作种植模式有关。本研究采用小麦灭茬平作种植玉米模式,由灌浆期玉米0~100 cm土壤水分空间变化可以看出,玉米的土壤水分消耗主要集中在20~40 cm土层,较垄作种植玉米的土壤水分消耗层要浅20 cm,这可能与不同种植模式的集雨效果不同有关,也有可能与前期充沛的降雨使玉米根系下扎较浅有关。

试验表明,不同品种玉米10和50 cm土壤水分在开花期后(8月1日)出现显著下降,其中50 cm土层的降幅大于10 cm土层的。但是,开花后不同品种间50 cm土壤水分含量差异显著。郑单958和浚单20的50 cm土壤水分最高,均为24.8%;中单909最低,为21.4%。该时期的高水分含量使得郑单958和浚单20在灌浆期有充足的土壤贮水量应对灌浆期干旱。这也解释了郑单958和浚单20在灌溉灌浆水条件下增产幅度较小的原因。因此,由于不同品种对干旱胁迫敏感程度不同,其灌溉制度不能一概而论。本研究中,登海605与先玉335较其他品种玉米增产的原因之一是该品种穗长与百粒重显著高于其他品种,而灌水主要通过增加穗长来提高玉米产量。这与李瑞霞[16]的研究结果一致。

[1] Wang J, Wang E, Yang XG, et al. Increased yield potential of wheat-maize cropping system in the North China Plain by climate change adaptation [J]. Climatic Change, 2012,113:825-840.

[2] 张志栋. 玉米:2014年区域特征将更加明显[J]. 粮油市场报, 2014,1(B02):1-3.

[3] 朱 晶,李天祥,林大燕,等. “九连增”后的思考:粮食内部结构调整的贡献及未来潜力分析[J]. 农业经济问题,2013,(11):36-43.

[4] Liu Y, Wang E, Yang X, et al. Contributions of climatic and crop varietal changes to crop production in the North China Plain, since 1980s[J]. Global Change Biolology, 2010,16:2 287-2 299.

[5] 张合成, 刘增胜. 2008年中国农业年鉴[M]. 北京:中国农业出版社,2008:36-45.

[6] Chen GQ, Liu HJ, Zhang JW, et al. Factors affecting summer maize yield under climate change in Shandong Province in the Huanghuaihai Region of China[J]. International Journal of Biometeorology, 2012,56:621-629.

[7] Terjung WH, Ji H, Hayes JT, et al. Actual and potential yield for rainfed and irrigated maize in China[J]. International Journal of Biometeorology, 1984,28:115-135.

[8] Kiziloglu FM, Sahin U, Kuslu Y, et al. Determining water-yield relationship, water use efficiency, crop and pan coefficients for silage maize in a semiarid region[J]. Irrigation Science, 2009,27:129-137.

[9] 赵 鑫,任 伟,王云奇,等. 冬小麦灌水模式和农艺措施对夏玉米土壤含水量及水分利用效率的影响[J]. 水土保持学报, 2014,28(2):100-111.

[10] 李胜克,牛建彪,张继祖. 沃夫特缓控释肥在全膜双垄沟播玉米栽培中的肥效对比分析[J]. 农业科技与信息, 2011,17:38-40.

[11] 刘战东,肖俊夫,于景春,等. 春玉米品种和种植密度对植株性状和耗水特性的影响[J]. 农业工程学报,2012,28(11):125-131.

[12] 刘战东,肖俊夫,牛豪震,等. 地下水埋深对冬小麦和春玉米产量及水分生产效率的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2011,29(1):29-33.

[13] 邵立威,张喜英,陈素英,等. 降水、灌溉和品种对玉米产量和水分利用效率的影响[J]. 灌溉排水学报, 2009,28(1):48-51.

[14] 张蕊蕊. 品种、配置和灌溉措施对小麦-玉米产量和水分利用效率影响的研究[D]. 河北保定:河北农业大学, 2012.

[15] 邵立威,王艳哲,苗文芳,等. 品种与密度对华北平原夏玉米产量及水分利用效率的影响[J]. 华北农学报, 2011,26(3):182-188.

[16] 李瑞霞. 不同灌溉运筹措施对冬小麦-夏玉米产量和水分利用效率的影响[D]. 河北保定:河北农业大学, 2010.

[17] 董 洁. 灌溉和种植方式对小麦-玉米两熟农田作物耗水特性和产量形成的影响[D]. 山东泰安:山东农业大学, 2011.