对话历史构建微观模型

2017-03-20郭晓丽王丽魏锐

郭晓丽 王丽 魏锐

一、体现历史发展线索,确定项目编写思路

1.挖掘历史发展,明确项目内容。

对物质组成的研究,从古希腊的四元素说(土、气、水、火)到亚里士多德的五元素说(土、气、水、火、以太)到中国古代的五行说,都是在对物质组成的基本微粒进行探讨。1661年波义耳在研究空气时利用不断分割的思路认为“只有那些不能用化学方法再分解的简单物质才是元素”,并将这一观点下的“元素”视为物质组成的基本单位。

1777年拉瓦锡利用汞在空气中生成汞灰,将汞灰再分解得到原来空气的方法,结束了空气是组成物质的基本单位的错误见解,也给我们提供了一种研究物质组成的重要的思维方法:采用“合”与“分”的方法研究物质组成。1808年,道尔顿提出原子学说,1814年阿伏伽德罗和安培各自提出分子假说,1858年,分子学说被广泛认可,从微观角度认识物质组成经历了漫长的科学过程。随着技术的发展,1897年汤姆逊发现电子,拉起了研究原子内部结构的序幕,使人类可以从原子内部结构进一步理解物质的组成。

对物质定量关系的研究也一直在进行中,1799年,普罗斯阐述了定比定律,测定发现物质中元素的质量比是固定的。1804年道尔顿提出倍比定律:“当相同之两元素可生成两种或两种以上的化合物时,若其中一元素之重量恒定,则其余元素在各化合物中之相对重量有简单倍数之比。”在此基础上,基于基准量思想研究物质的化合价和相对原子质量,有效地发展了物质的定量研究。

2.反思历史关键事件,提炼项目核心内容。

从对化学史的反思中,我们总结对物质组成研究是从微观和宏观两方面进行。微观上不断探讨组成的基本微粒,以及微粒构成物质的规律;宏观上利用物质的质量、气体体积等信息来研究物质组成。宏观现象与微观解释相结合促进人类对物质组成的深入认识。

我们都认为化学学科是从微观的分子原子层面研究物质组成、结构、性质的学科。在构建微观模型的过程中,我们需要解决几个问题。

(1)为什么要从微观的角度进行研究?在整个化学发展史上经历了怎样的发展变化过程?

(2)如何研究微观世界?化学家利用了怎样的思维方法,如何将宏观现象与微观组成建立关联?

(3)化学家在证据面前经历了怎样的推理过程来形成对微观世界的认识?科学家的认识与探究过程和学生的认识过程有什么相似之处?学生在探究的过程中有哪些可以借鉴的科学家的思维方法?在教学活动中如何通过合理的探究活动让学生建立起其微观模型?

基于此,本项目的活动以化学发展史为背景线索,将学生的学习活动依托在科学发展史的背景下,体现科学阅读的思维活动,并注重从发展史中学习科学的研究方法。同时还要特别重视模型建构,通过搭建和绘画等方式外显模型建构的过程和结果,因为微观模型的建构过程就是学生对微观的深入认识过程。

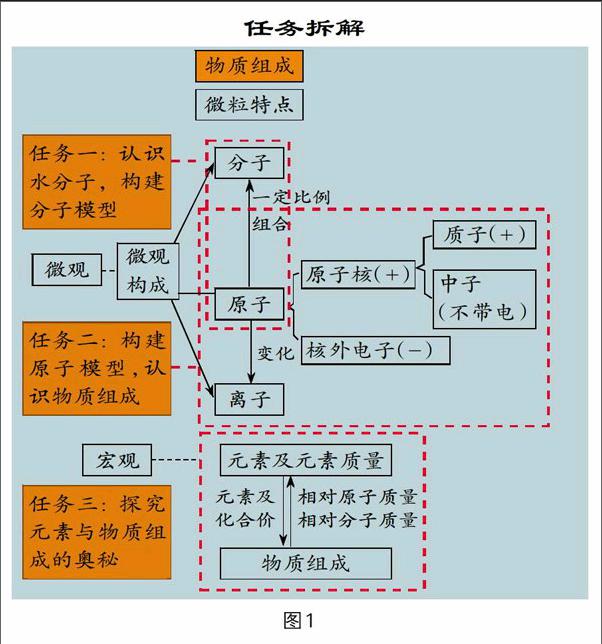

二、宏观微观结合,拆解项目具体活动

本项目拆解任务的过程和科学研究的过程有相似之处。“项目导引”先从物质的宏观现象出发去探索微粒可能会有的特点,“任务一”进一步探索具体的微粒构成,构建分子模型,“任务二”在实验事实进一步发展的基础上发现原子可分,从而进一步打开原子的内部结构。对元素质量和物质质量的探索,是从宏观质量和微观组成建立关联的。因此,在“项目导引”部分通过实验探究引导学生初步建立微粒观,并认识微粒的基本特点(见图1)。“任务一”以常见的水为例,以人类发展过程中对水的认识为引导,结合资料阅读、实验探究、创设问题情境,引导学生假设猜想、模型模拟及修正等活動,带领学生认识和构建分子模型。“任务二”以科学史资料阅读、经典科学实验重现、模型模拟、教师搭桥学生实践等活动,带领学生通过实验观察、模拟分析、归纳总结等方法形成对原子结构的认识。“任务三”以问题创设情境、计算分析与科学史资料相结合、应用问题驱动分析等活动,带领学生认识元素及元素与物质的定性和定量的关系。

任务一:认识水分子,搭建分子模型

以“我们可以通过什么方法来研究水的组成呢”的驱动型问题开启本任务的活动。本任务分为三个活动。(见图2)阅读对物质微观组成的研究历史,分析假说、模型、证据之间的关联,理解科学本质。学生活动依托在化学史的背景下,从科学研究方法和概念形成两方面完成宏观到微观的建构。

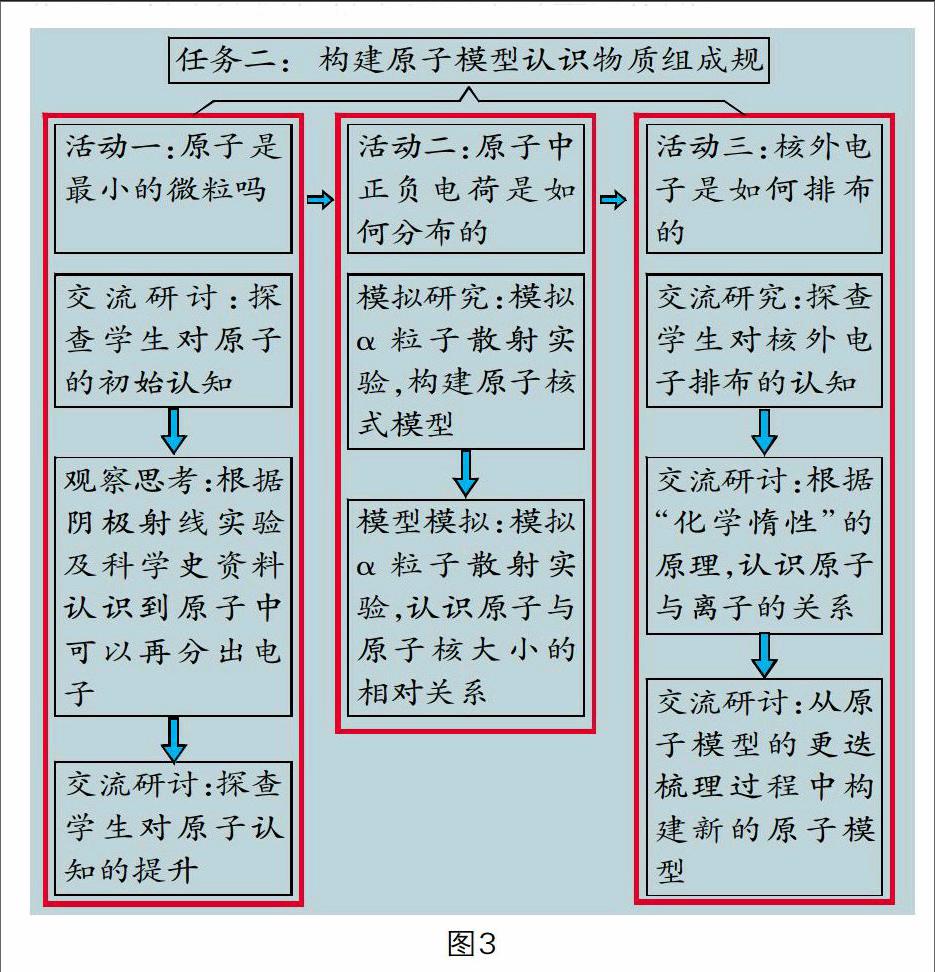

任务二:构建原子模型认识物质组成规律

在建立分子认识的基础上,进一步构建原子模型,并在原子模型的基础上,认识物质组成的规律。此任务遵循学生的认识,在实验事实的基础上,将学生的追问外显化,以符合学生的驱动型追问进行活动拆解,分为三个活动。(见图3)

活动一有三个核心活动:一是对原子已有认知的探查;二是对阴极射线实验的观察与思考,结合科学史资料的阅读认识原子是可以再分的,可以分出质量很小且带负电荷的粒子,通过分析推理可知原子中必然有带正电的部分,且原子的绝大部分质量集中在带正电的部分;根据实验观察及分析推理,由学生进行第三个核心活动,引导学生自主构建新的原子模型。活动二包含两个核心活动:一是从定性的角度认识原子中带正电的部分体积很小但质量很大,即原子的核式模型;二是从定量的实验思路出发,通过模拟实验与推理计算认识原子与原子核大小的相对关系。活动三有三个核心活动:一是通过实例讲解认识原子核外电子排布的一般规律并根据这些规律画出前18号元素的原子结构示意图,为后续活动做铺垫;二是通过交流研讨活动,认识原子的稳定结构,从而进一步认识离子的形成及离子与原子的关系;三是通过画出几种原子模型及梳理各个模型之间的更迭线索,构建科学的原子模型认知体系,并体会科学推理及科学方法在科学发展中的重要作用。

任务三:探究元素与物质组成的奥秘

带领学生从微观世界的分子、原子的学习进入到宏观世界的元素。活动一从元素的角度认识物质中以元素周期表为依托,设计了比较开放的交流研讨活动,引导学生将宏观的元素名称、元素符号、元素分类、元素化合价、原子团等信息与微观的原子结构相关知识和理解契合在一起,使学生在学习新知识的过程中将任务一和任务二的相关知识的理解应用起来,起到逐步深化学生认知的作用。活动二从元素质量到物质组成,引导学生从定量的角度认识物质与元素的关系,通过自主探究活动和对科学史资料的阅读,梳理元素质量与原子数目之间的比例换算方法,同时体验应用基准量的科学方法解决问题的过程,在此过程中完成相对原子质量的知识学习。活动三探究元素质量与物质质量的关系中以补钙和补钙剂为载体,梳理了本项目学习中的主体知识结构,并完成了物质中某元素质量分数的计算及相关知识的学习和应用。(见图4)

三、体现项目学习,立体构建目标

对项目的基本思路和活动安排有了了解之后,我们来反观一下项目的目标。项目学习教材要关注项目自身价值的实现,同时还要关注知识、技能、方法、素养等的培养。

1.以项目成果推动完成成果目标。

以项目成果的不断完善促进项目任务的推进。本项目中主要完成:讨论“梳理我对物质组成的认识”的海报;绘制“假如我是水分子”系列漫画。图5是各任务阶段目标的项目成果目标对应关系。

2.建立知识体系,体现能力发展。

从图6中可看出,知识目标上,本项目从宏观和微观两方面入手认识物质组成:

(1)物质是由微粒构成的。①从认识水分子到构建分子模型。从分子角度认识物质分类(纯净物、混合物),从分子角度认识变化,从分子角度认识物质。②从原子结构的角度认识组成物质的规律。由认识原子的内部结构到关注核外电子排布,进而理解原子构成分子的核心规律——化合价。

(2)物质是由元素构成的。从原子的角度连接对元素的认识,建立宏观与微观之间的关联。进而,从元素角度认识物质组成,认识元素质量与物质质量的关系。

方法目标上,在研究微粒特点时,利用分割法来研究组成物质的微粒。在确认物质的组成元素时,利用“合”和“分”的思路方法,正向证明与逆向证明相结合。在确认各元素的质量时,利用基准量的思想将难测的实际量转化为相对质量。

情感目标上,带领学生在学习探究的过程中形成对相关知识的认知和知识体系的建立,了解知识来源,帮助学生更好地理解知识内容,同时在学习过程中体会科学家的科学思想和科学方法中的智慧闪光点,体会科学技术与科研环境对科学发展的重要作用。

3.凸显科学本质,培养核心素养

本项目充分体现了对化学史的应用,在对化学史的阅读活动中体会科学研究价值,也在对内容的推理论证中体现了对化学学科核心素养的培养,主要表现在以下方面:第一,在项目的完成中通过水分子模型的构建,真正将宏观现象与微观构成建立关联,形成宏观微观结合的化学素养,能從物质的微观层面理解其组成、结构和性质的联系;能根据物质的微观结构预测物质在特定条件下可能具有的性质和可能发生的变化;形成正确的物质观。第二,培养证据推理的化学素养。能基于各种证据,对物质的微观组成及其变化提出可能的假设;能基于证据进行分析推理,证实或证伪所做的假设;能解释证据与结论之间的关系,阐述形成科学结论所需要的证据和获取证据的途径,如学生构建微观模型的过程,其本质就是学生在提出自己的假设,学生在相互质疑的过程中利用实验事实进行论证。第三,模型认知,我们对微观世界的认识是建构模型的过程,运用模型来解释某些化学现象,预测物质及其变化的可能结果。通过模型与事实的不断的争论过程优化模型,甚至推翻模型。第四,从化学史的学习中学习科学家实事求是的科学精神。

四、教学设计过程中注重项目的特色和落实

我们希望教师在项目三的教学中能注意以下两点:

其一,充分利用教材中化学史的学习背景,体现科学阅读活动在学习中的重要意义。在教学中设置的科学史资料阅读、经典科学实验重现、经典实验原理模拟、探究基准量法的应用历程、认识元素与元素之间存在的规律等实验探究及分析等活动全部都依托化学史为学习背景,带领学生在学习探究的过程中了解知识来源,形成对相关知识的认知、知识体系的建立等,帮助学生更好地理解知识内容,同时在学习过程中体会科学家的科学思想和科学方法中的智慧闪光点,体会科学技术与科研环境对科学发展的重要作用。例如,将电解水实验探究与之前的科学家认识水的资料衔接,学生体验了科学家的实验方法,并认识到电池的发明对该研究的重要作用。在模型模拟活动之后,学生带着疑问进行“读科学史故事,学科学家智慧”的活动,在其中不但体会到科学家曾经经历过很长时间与他们类似的疑惑和纠结,也明白了最终科学家如何达成了一致的认识,为自己的活动画上句号的同时也体会到科学精神的魅力。在构建原子模型的学习过程中,不但重现了经典的阴极射线实验,而且通过模拟探究活动认识α粒子散射实验的原理和结论。在学习元素与物质组成奥秘的过程中,体验了基准量方法在解决问题中的巧妙作用,契合了科学史上建立相对原子质量的过程。在教学中,应该注重从化学史的阅读中学会科学阅读的方法,从科学家的研究中学习科学研究方法,体会科学家的科学精神。

其二,本项目的模型建构活动,要利用多种方式外显学生的建构过程和结果。例如,“假如我是水分子”系列漫画活动贯串于项目学习的始终,通过绘画外显学生的思维活动和模型的构建状况。在构建原子模型的过程中,也要注重通过绘画引导学生逐步建立更科学的原子结构模型,契合原子模型更迭的科学史实。原子结构示意图学习过程中,通过画出的前18号元素的原子结构示意图发现规律,归纳总结,形成“稳定结构”“离子”等知识的认知。模型建构的活动类型之二是模型模拟,在水的组成实验探究之后,教师通过球棍模型模拟引导学生从微观本质认识宏观现象,在模拟的过程中展示矛盾,引发讨论,从而引导学生深入思考,并在思考过程中发现问题统一认识,理解分子及化学式的含义。进一步通过更多分子模型的模拟实践活动,使学生认识纯净物和混合物的本质区别、分子的定义、物理变化和化学变化的本质区别。构建原子模型的学习中,模拟了科学史上认识原子结构经典的α粒子散射实验的原理、方法和过程,引导学生在探究和体验过程中构建自己的原子模型,通过模拟过程形成“原子核式结构”和原子核与原子半径比较的认识,将看不见摸不着的探究活动及认知难点化解在轻松愉快且直观的体验活动中,体验科学方法的奇妙和科学研究中科学家展示出来的智慧。