东北地区保护性耕种对土壤改良及农作物生长影响研究

2017-03-07李涛

摘 要:随着我国社会经济的不断发展,传统农业地区劳动力大量进城务工,城镇周边地区因建设圈地而导致的大量农田荒芜,使得大量可耕种土地使用度增加。另外,传统耕作方式不注重对土壤的深度保护与可持续利用,有机肥料施用较少,秸秆还田不足导致土壤有机质下降的趋势愈演愈烈,基于东北地区黑土地减少与水土流失问题,本文从保护性耕种角度进行阐述,以期在东北地区大力推行保护性耕作技术,遏制与改善土壤有机质下降现状,从而达到保障国家粮食安全,促进生态环境建设,促进新农村发展的战略目标。

关键词:东北地区;保护性耕种;土壤改良

中图分类号:S156 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20161132032

引言

东北地区农村人均占有耕地0.4hm2多,是全国平均人均占有耕地0.14hm2的3倍多。东北3省地域辽阔,跨越湿润、半湿润、半干旱3种区域,降水量较充沛。东北地区绝大多数地区位于中温带,夏季温和湿润,冬季寒冷漫长。气候条件决定了农作物种植方式与种类,东北地区主要种植制度为一年一熟,主要种植农作物依次为玉米、大豆、水稻,三者占总作物播种面积的78%。拱北地区农业种植与国内其他地方比较,其特点非常显著。东北地区拥有的黑土地总面积约100万km2,是世界3大黑土区之一,资源优势明显;东北地区气候特殊,农作物生长周期长,而且降雨时间非常集中,每年的7、8、9三个月,会集中全年降雨量的70%以上,年平均降水量可达500~800mm;东北地区农业开垦时间极短,只有200~300a历史,主要农垦区海拔50~200m之间,地势平坦,利用耕种,特别适用于机械化作业,由此,东北地区农机总动力明显高于全国平均水平,大中型农业机械适用率较高。

1 东北地区保护性耕种必要性研究

耕地所产生的经济效益与土壤质量变化呈明显反向关系,耕地负担加重,保护措施不得力,其土质必将逐渐遭到破坏,直至彻底失去耕种能力。保护性耕种概念源于20世纪30年代的美国。1931—1938年,震惊世界的黑风暴席卷美国,期间美国农业受创严重。1934年5月的一场沙尘暴,从美国西部刮起,横扫美国超过一半的国土,3亿t多土壤被刮进大西洋,30万hm2耕地被毁,导致16万农民倾家荡产。惨痛的教训下,美国开始反思错误耕作方式对土壤带来的危害,并开始了对保护性耕作的深入研究与应用。下面从黑土地特色与保护性耕种的必要性2方面论述东北地区保护性耕种对黑土地的保护。

1.1 东北地区黑土地特点

黑土地已然成为东北农业的招牌名词,一提起黑土地,必然与东北3省相关联。黑土地以有机质含量高而著称,其主要成分为黑土、黑钙土、暗草甸土等,自然肥力高而持久。黑土地是在寒冷气候条件下,地表植物死亡后经过长时间腐蚀形成腐殖质后逐渐形成的土层。形成1cm的黑土层需要400a以上的积累,因此,黑土地属于不可再生资源,黑土地的减少将会对东北农业形成致命打击。黑土地有机质含量高、土质疏松,素有“谷物仓库”的美誉,黑土地中的有机质含量与红土地中的有机质含量形成鲜明对比,其是东北农业发展的基础。

黑土层形成不易,需要多种条件综合作用,且每增加1cm至少需要200a以上时间,东北黑土层最厚的地方深度达1m,说其是历史沉淀的瑰宝名副其实。自20世纪50年代以来,东北黑土进入持续水土流失阶段。黑土地的特殊性使然,一旦表面黑土层完全流失,其下层的黄土母质将寸草不生。在自然因素与人为因素双重作用下,统计数据显示,从20世纪50年代到现在的短短60多年间,东北受侵蚀的黑土地面积约占总面积103万km2的27%。几乎1/3黑土地的侵蚀触目惊心,长此以往,东北黑土地将所剩无几,这对东北农业乃至全国农业都是极其不利的。全国其他地区的土地也或多或少地存在此类问题,究其原因,保护不利是其存在的最大问题。

1.2 东北地区保护性耕种

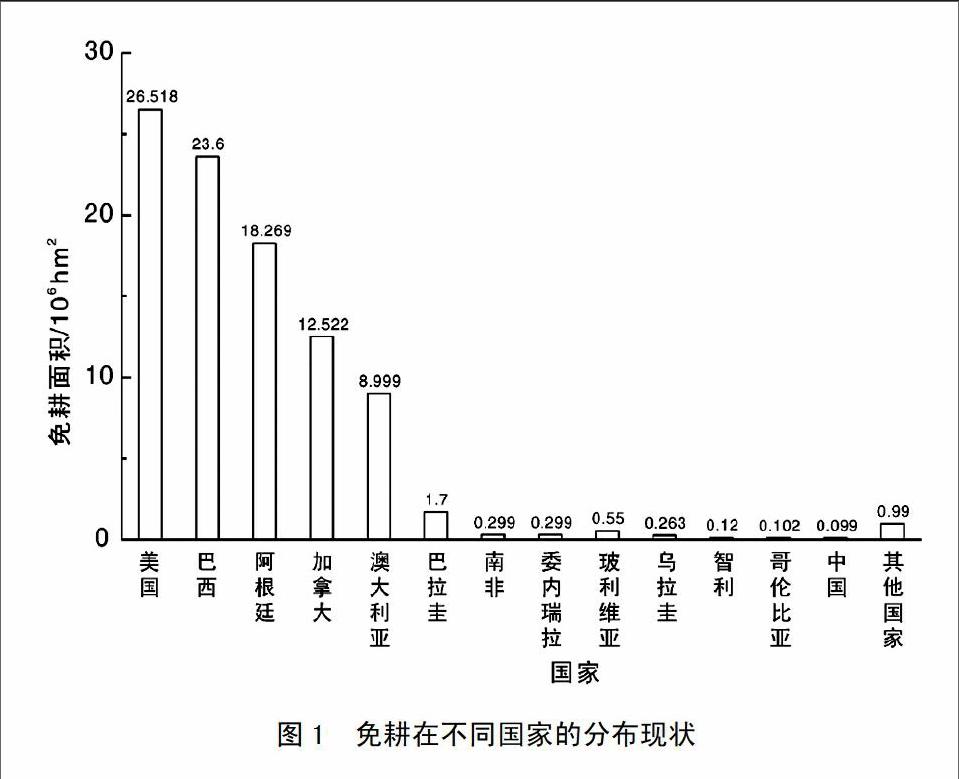

保护性耕种的概念在于满足生产需求与保护土壤二者的统一,可以称其为可持续生态农业耕种措施。我国在这方面起步较晚,与发达国家土壤保护相较,有很多不足之处。传统小农经济思想的深入,使我国农民遵循固有的耕作模式,与传统耕作方式相比,其改变的地方较少,这与我国基本国情息息相关,碎片化经营模式的普遍性,很难从大范围进行统一土壤改良。东北地区由于其资源优势,人均擁有土地较多,更容易进行统一土壤保护。现行的保护性耕作措施主要为实行免耕、少耕,用作物秸秆覆盖地表,减少风蚀、水蚀侵害,并提高土壤有机质和抗旱能力。保护性耕种技术的推广,对提高土地单位面积产量与较少水土流失均有积极意义,通过秸秆还田,可以有效增加有机质,每年可增加0.05%左右,这对保证黑土寿命,减缓黑土流失具有很大作用。我国的保护性耕种刚刚起步,与发达国家相比,还有很大差距,具体如图1所示。另外,保护性耕作的推广,适应节水农业发展需求。地下水超采严重,地下水位在以平均每年1m的速度下降,长此以往,干旱将成为农业生产的最大威胁。保护性耕种可以有效地增加土壤水分,减少径流损失与蒸发损失。降雨时,雨水未经渗透土壤就从地表流走,称为径流损失;雨水未经农作物吸收就从地表蒸发,称为蒸发损失。保护性耕种可以很好地解决降雨损失问题,据观测数据,保护性耕种可以减少径流损失60%,减少蒸发损失10%,保墒作用极为明显;保护性耕种的免耕、少耕,可以极大地减轻农民劳动强度。农机化水平的提高,减少了许多耕种环节,从种到收2道工序即可完成。例如,在即将收获的玉米田中种植小麦,传统的播种工序为先人工采摘玉米穗,然后处理秸秆,最后才是旋耕播种。传统耕作方式的高强度、低效率,可以完全用免耕播种的2道工序取代,省时、省力的同时达到了保护土壤的目的。

2 东北地区保护性耕种对农作物生长的影响

东北地区主要种植制度为一年一熟,主要种植农作物依次为玉米、大豆、水稻,三者占总作物播种面积的78%。如图2所示,东北地区的玉米种植面积,稳居全国首位,也是东北地区种植范围最广的农作物品种。

传统的玉米耕作,是在秋收后将秸秆移除农田,然后进行翻耕。翻耕深度通常为17~20cm,然后耙平、起垄,或者是机械灭茬,深度在8cm左右,进行深度为13cm左右的旋耕、起陇,然后等到来年春天播种。近几年,传统的耕作方式略有改变,秋天收获后将土地闲置,等到春播时,进行机灭茬之后播种玉米。总结而言,传统玉米播种中,秸秆几乎不还田,并且旋耕普遍,达到18cm的深翻逐渐被取代。东北地区保护性耕种在玉米种植秸秆还田过程中,要注意因地制宜,高留茬还田模式与秸秆粉碎还田模式有机结合。玉米秸秆一直以来作为动物饲料或者燃料,在农村具有非常广泛的用途。有替代秸秆条件的可以选择秸秆粉碎模式,不能全部替代的可以采用高留茬还田模式。土壤翻耕深度在保护性耕种中也很重要,在玉米种植中,深松不仅可以破除土壤障碍层,促进玉米根系下扎,还可以增加土壤蓄水,提高玉米抗旱能力。将深松与施肥有效结合,有利于改善保护性耕作土壤的养分状况。东北地区冬春季节干旱多发,容易发生风蚀,降雨时间集中,容易发生水蚀。在缺少秸秆覆盖的环境下,风蚀与水蚀现象会越来越严重,最后导致土地流失。土壤在连年侵蚀状态下,其自身恢复能力越来越弱,黑土有机质会逐渐下降。基于这种情况,秸秆还田与少耕、免耕相结合,可以有效地防止风蚀、水蚀,在保护黑土的基础上,可以逐渐增加黑土有机质含量。同时,保护性耕种在玉米种植中,可以减少2~3道作业工序,有效地降低劳动负担,同时可以降低20%左右的生产成本。东北地区保护性耕种是有效保护黑土资源的治本措施。

3 结语

综上所述,保护性耕种对土壤侵蚀量的减少与土壤恢复能力的增加有极其重要的作用,但这是一项长期工程。土壤侵蚀与土壤流失依然存在,這就需要科研工作者更新保护性耕作内容,完善保护性耕种措施,研发出符合我国实际情况的保护性耕作制度,使黑土资源的流失趋缓,使黑土地以更加旺盛的生命力服务于新农村建设。

参考文献

[1]魏洪斌.基于土地整治的耕地质量评价与提升研究[D].中国地质大学(北京),2015.

[2]徐慧盐碱地产权安排的农户行为响应研究[D].南京大学,

2012.

[3]冀保毅深耕与秸秆还田的土壤改良效果及其作物增产效应研究[D].河南农业大学,2013.

[4]谢立勇,李艳,林淼.东北地区农业及环境对气候变化的响应与应对措施[J].中国生态农业学报,2011(1).

[5]卢佳,邹洪涛,刘峰,范庆锋,黄毅,虞娜,张玉玲,张玉龙.土层置换对土壤物理性质及养分有效性的影响[J].土壤通报,2015(5).

[6]邹洪涛,王胜楠,闫洪亮,马迎波,范庆锋,黄毅,张玉龙.秸秆深还田对东北半干旱区土壤结构及水分特征影响[J].干旱地区农业研究,2014(2).

作者简介:李涛(1980-),男,黑龙江萝北人,助理农艺师,在职研究生,现任职于65426部队农副业基地,研究方向:农业资源利用。