新世纪国内篮球运动学术研究发展特征

2017-02-26赵国栋赵丙军

赵国栋,赵丙军

篮球运动发展至今已有百余年历史,已成为世界上最受欢迎的球类运动之一。1895年,篮球运动传入我国,随后逐渐普及。进入21世纪后,随着中国申奥成功,“奥运争光计划”的推动,篮球运动在中国的发展更加迅速,科研工作者们也在背后默默地付出,推动篮球运动的发展与进步。篮球运动的学术研究为篮球运动的现实发展提供理论保障,为未来的发展提供可能。本文基于CiteSpace软件的可视化功能,用图文并茂的方式,清晰地展现21世纪我国篮球学术研究的发展特征,为篮球工作者提供参考借鉴。

1 数据来源和数据整理

1.1 数据来源

本文通过中国知网数据库,以“篮球”为主题检索词,来源期刊类别为“核心期刊”,检索时间跨度为2000年1月1日至2017年3月20日,检索得到文献2 515篇,下载并保存文献。

1.2 数据清理

对2 515篇文献中的重复文献、征稿(会议)通知、无作者等文献清除后,共得到符合条件的文献1 866篇。随后对1 866篇文献进行了如下整理工作:(1)查看同名作者及同音不同字作者是否是同一作者,如果确定是同一作者,则将其合并为一人;(2)将数据中的机构统一为一级机构,例如,“北京体育大学体育系”“北京体育大学研究生部”等二级机构统一为“北京体育大学”。(3)对在分析时间段内更改过名称的机构统一为现机构名称,例如,“北京体育师范学院”2000年改名为“首都体育学院”,将两者统一为“首都体育学院”;(3)将数据中的同义、近义关键词进行合并,例如,“篮球竞赛”和“篮球比赛”等合并为“篮球比赛”。

2 新世纪国内篮球运动学术研究的时间分布特征

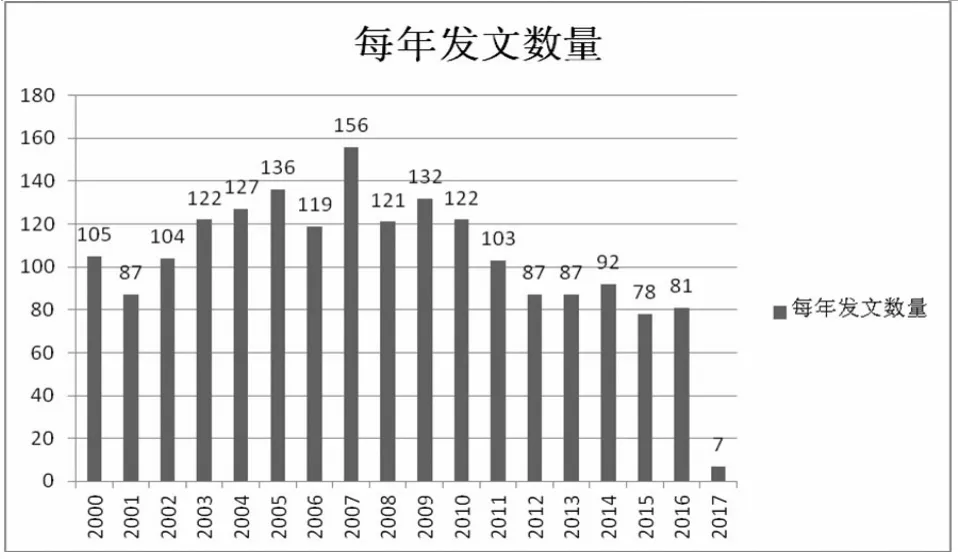

年发文数量的变化趋势在一定程度上反映该领域的发展状况。国内篮球运动领域在某一时段文献数量的变化可以从一个侧面反映该时期国内篮球运动科研的活跃程度。通过对2000—2017年国内篮球运动领域发文量的统计发现(图1),其整体上呈现倒“U”型分布特征,2007年达到发文量峰值,然后逐渐减少趋于平稳。

图1 篮球运动领域年发文数量变化趋势图Figure 1 Trend Changes of the Published Articles on Basketball Every Year

图1 显示,从2000年到2011年,我国篮球运动科研文献每年的发文量基本都在100篇以上(仅2001年为87篇),而在2012年以后,年发文量均不足100篇。2007年出现文献量突增现象,其原因可能与备战2008年北京奥运会有关。在体育运动中“奥运周期现象”是一种常态,4年一度的奥运会是各个国家展现本国体育风采的重要赛事,而观察我国篮球运动领域每年发文量的变化趋势发现“奥运周期现象”并不明显,原因有待于进一步考察。根据文献信息增长规律,一门学科的文献数量随时间的增长变化,可以分为3个阶段:(1)稳定阶段;(2)增长阶段;(3)循环阶段,即稳定和增长交替发生,学科处在成熟期[1]。我国篮球运动学术研究领域符合循环阶段的变化特征。

3 新世纪国内篮球运动学术研究的空间分布特征

3.1 作者分布特征

科学的发展离不开科研人员的付出。某一领域科研人员的数量、高产作者的数量,以及科研生产模式等信息可以反映该领域的发展状况及未来的发展趋势。我国篮球运动科研文献中,合作产出的文献共1 066篇,合著率为57%,与国外其它学科领域的作者合著率相比差距较为明显[2],说明国内篮球运动科研人员之间的合作需要进一步加强。本文使用CiteSpace 5.0.R1版本软件,设置“Node Types”(节点类型)选择“Author”,“Time slicing”(时间片段)选择“2000年—2017年”,“Years Per Slice”(时间切片)选择“2年”,入选阈值选择“Top40”,运行并进行可视化,得到国内篮球学术研究的作者分布图(图2)。图中节点的大小与作者的发文量成正比,节点和连线的颜色由冷色到暖色对应着时间由远到近。

图2 国内篮球运动学术研究的作者分布图Figure 2 Author Distribution of the Domestic Basketball Scientific Researches

图2 共有284个节点,190条连线,网络密度为0.0047,表明网络非常稀疏。图中可以看到,一部分节点是散乱的孤点,且节点相对较小,说明这部分作者都是独自进行学术研究,产量相对较少。图2中有3处较为明显的合作子网络,一处以于振峰、孙民治为核心形成的作者合作子网络;另一处以陈树华、许永刚等为核心形成的子网络;还有一处较大的子网络是以王家宏、闫育东、武国政、郭永波、练碧贞等为核心形成的合作网络。其中,产量最高的作者为于振峰,共22篇,其次是郭永波15篇,孙民治和王家宏同为14篇。对比几位高产作者的节点,发现于振峰、练碧贞、武国政3位高产作者的连线数居多,节点成星芒状。进一步探究发现,几乎文献产量不少于5篇的作者都与他人有过合作关系,这也反映了学术领域的发展趋势。图2中还有一部分节点连线很少,并没有形成网络规模,产生这一现象的原因可能是由于地域、资源、研究方向等因素的影响,限制了作者之间进一步的相互合作。

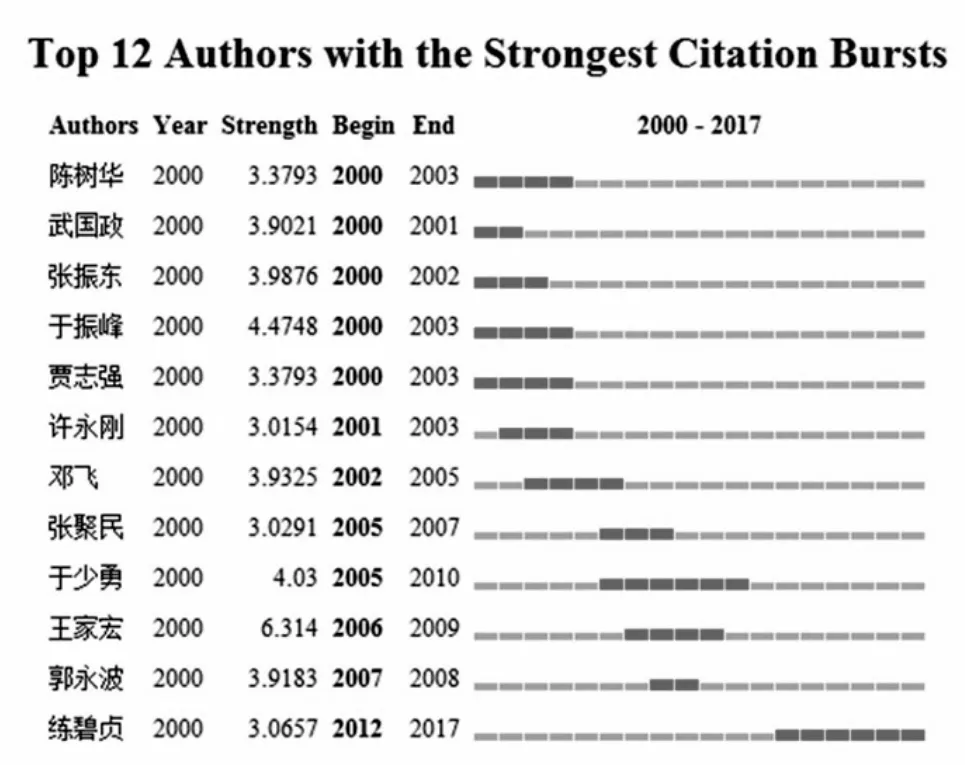

图3 显示了突发性排在前12位作者的时间分布。突发性探测是CiteSpace软件的特有功能,它基于Kleinberg.J于2002年提出的算法,对节点的突发性进行探测,根据节点类型的不同,可分为突发主题、文献、作者、机构等[3]。从图中可以看出陈树华、武国政、张振东、于振峰和贾志强在2000年至2003年这段时间是产量较多的作者,也是我国进入21世纪后,篮球学术领域第一批领军人物。其中,于振峰的研究成果主要在篮球运动员体能、基本技术评价标准、篮球技战术训练,以及职业篮球俱乐部有关法律问题研究等方面[4,5]。在这12位作者中,于少勇的突现持续时间最长,时间跨度从2005年至2010年,这段时间其主要的研究成果是对篮球队员之间和队员与教练员之间信任方面的研究[6,7]。近几年的突现作者是练碧贞,其研究方向主要包括与中国男子篮球职业联赛(CBA联赛)主客场赛制相关的篮球训练方面的研究,以及高等体育院校体育教育专业篮球方向毕业生教学能力现状及培养对策研究等[8,9]。

图3 国内篮球运动学术研究领域前12位作者突现时间分布图Figure 3 Time Distribution of Publishing Articles of the Top 12 Authors of the Domestic Basketball Researches

3.2 机构分布特征

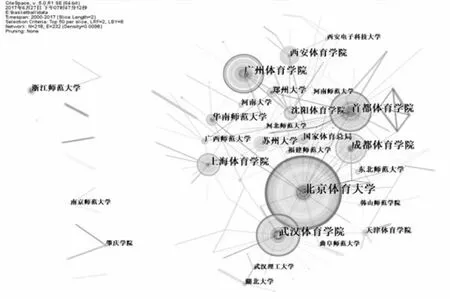

对某一领域相关研究机构的可视化分析可从宏观层次反映出该领域的合作现状。本文使用CiteSpace软件对国内篮球学术研究的机构分布进行分析,“Node Types”(节点类型)选择“institution”(机构),“Time slicing”(时间片段)选择“2000年-2017年”,“Years Per Slice”(时间切片)选择“2年”,入选阈值为“Top50”,生成国内篮球学术研究的机构分布网络图谱(图4)。

图4 国内篮球学术研究机构分布图Figure 4 Institution Distribution of the Domestic Basketball Researches

图4共有218个节点,232条连线,显示标签的阈值为“10”,即出现频次不小于10次的机构显示其标签。从显示的标签可以看出,我国篮球领域学术研究机构主要是以专业体育院校为主的高等学校。在CiteSpace生成的网络节点中,以常用节点的出现次数(或被引次数)和节点的中介中心性(centrality)来对节点重要性进行衡量[3]。图4中除一些孤立的节点外只形成了一处规模较大的合作网络,是以北京体育大学、首都体育学院、武汉体育学院、广州体育学院等为核心的合作网络,其中北京体育大学发文量最多,高达153篇,年均发文量8.5篇;其次是武汉体育学院共发表了93篇,年均发文量5篇;排在其后面的高产机构还有首都体育学院、广州体育学院、成都体育学院、上海体育学院等体育专业院校。可以看出,国内篮球运动科研机构呈现出以北京体育大学为首,一超多强的多核心网络布局。中介中心性主要是由美国社会学家林顿·弗里曼教授提出来的一个概念,它测量的是一个点在多大程度上位于图中其他“点对”的“中间”[10]。图中中介中心性值最高的节点是北京体育大学,中介中心性值=0.40,进一步观察其在网络中的位置,发现节点的连线最多且成散射状,说明北京体育大学合作多,并且合作较广;其次是武汉体育学院,中介中心性值为0.16。

图4中机构之间连线的粗细反映机构间的合作强度,连线越粗说明合作越频繁。通过观察发现,较粗的线所连接的机构,在地域上多为临近机构,这可能是因为临近机构之间的合作更为便捷。在合作关系上,国内篮球科研机构之间的合作主要是强弱合作,其原因可能是高产机构科研水平高,设备、资源丰富,从而吸引其他一些机构与其合作。未来科学知识的产生多发于跨界活动[11],建议在今后的发展中应该加强跨地域、跨地区之间的科研合作。

4 新世纪国内篮球运动学术研究热点前沿的可视化分析

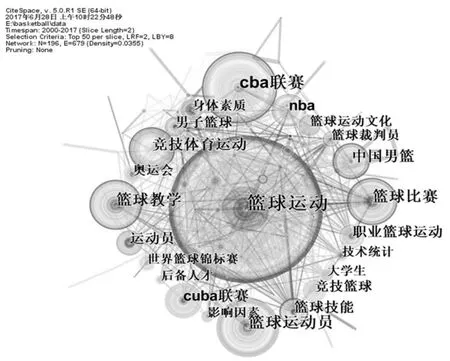

研究热点是对一个研究领域内研究成果的高度概括,也是研究成果的重点剖析[12]。在文献计量学中通常对关键词或主题词等这类能够表达文献核心的词出现的频次进行统计,依据相关词汇出现频次的高低及其随时间的变化趋势,来判定该领域研究热点及发展动向[13]。本文采用citespace软件,“NodeTypes”(节点类型)选择“keyword”,“Time slicing”(时间片段)选择“2000年-2017年”,“Years Per Slice”(时间切片)选择“2年”,“Selection Criteria”选取“Top50”,即提取每一时间切片内出现频次排名前50位的关键词,点击运行并可视化,生成国内篮球学术研究热点网络图谱(图5)。

图5 国内篮球运动学术研究热点分布图Figure 5 Hotspots Distribution of the Domestic Basketball Researches

图5 中节点数量为196个,连线679条,标签显示的阈值为20,即出现频次不小于20次的关键词显示其标签,其中出现频次较多的关键词有“篮球运动”“CBA联赛”“篮球运动员”“篮球比赛”“篮球教学”“竞技体育运动”等。可以看出2000年以来,我国篮球学术研究热点紧紧围绕“篮球运动”这一主题,逐渐衍生出“CBA联赛”“篮球运动员”、“篮球比赛”“篮球教学”等不同方面的研究。在研究对象方面,对男子篮球的研究远远高于对女子篮球的研究。

表1 国内篮球学术研究高频关键词(Top10)Table IHigh Frequency Keywords of the Domestic Basketball Researches(Top 10)

表1显示的是频次排在前十位的关键词及其中介中心性。“篮球运动”的频次(185)和中介中心性(0.45)均位居第一位,说明所分析的文献当中大部分的研究都是围绕篮球运动展开,“篮球运动员”(90)、“篮球比赛”(73)、“篮球教学”(73)、“篮球技能”(43)等都是篮球运动重要的组成部分。因此,与篮球运动相关的研究,大都与这些关键词相联系,例如,刘晶等通过文献资料、实验、数理统计等研究方法,对多元训练法在男子篮球运动员体能训练方面的影响进行实验研究,以指导篮球运动员体能训练[14];刘玉林等从篮球运动的技术、战术、规则、竞赛和社会学5个方面对篮球运动特性展开探讨[15]。值得注意的是“CBA联赛”出现的频次位居第二(97次),说明在这期间国内学者对CBA联赛做的研究较多。CBA联赛自1995年至今,已发展成为我国最高水平的篮球职业联赛,对它进行大量的研究,有助于我国职业篮球更好地发展,其中严精华2005年用数理统计法对CBA和NBA联赛裁判员执法效能进行统计,比较分析CBA与NBA裁判员所具备的基本素质和临场执法技术处理上的异同[16];王恒同2015年对CBA职业联赛制度建设中存在的联赛产权、组织管理、战略规划、法制建设等一系列问题进行分析,并提出CBA联赛构建“产权明晰、管办分离、独立监管、五位一体”的联赛发展新架构[17]。“竞技体育运动”的中介中心性(0.19)位于第二,竞技体育运动最显著的特点是竞争性,目的是战胜对手,取得优异成绩,对其所做的研究有相当一部分是服务于竞技篮球这一层面。“篮球比赛”(73)[中介中心性(0.15)]也是网络中的重要节点,篮球比赛是检验运动员、教练员以及裁判员能力的重要手段,也是吸引观众,激发人民群众篮球兴趣的重要方式。高水平的篮球比赛其观赏性、竞技性不言而喻,表中的关键词“CBA联赛”“CUBA联赛”都是篮球比赛的一种形式,而对“篮球运动员”和“篮球技能”的研究也是为了在篮球比赛中有更好的表现。

图6 展现的是突发强度排在前20的关键词。在科学计量学理论中,研究前沿的识别是通过将研究的主题词进行加权(Kleinberg跳跃检测算法)得到其突变系数,加权值越大,该词越可能是该研究领域的前沿[18]。在步入新世纪后,“身体素质”“现代篮球运动”、“训练方法”“进攻队员”“基本技术”“身体接触”这几个关键词最先成为国内篮球学术领域研究的热点前沿,其中,“基本技术”突变系数最高,高达6.4,“身体素质”和“训练方法”排在其后,这可能是因为在国际赛事当中,我国篮球运动员在身体素质、基本技术等方面的表现不尽人意,使得国内篮球科研人员将目光转向到这方面,试图以此来提升国内篮球运动员在国际赛场上的表现,如张振东2001年发表的《我国优秀青年男子篮球运动员身体素质、基本技术的测试结果与分析》一文,对我国优秀青年男子篮球运动员身体素质、基本技术等情况进行分析,并后续发表的对我国青年女子篮球运动员身体素质和基本技术的相关研究等[19-22];王慧琳分别对我国少年男子、女子篮球运动员的身体素质和基本技术的评价方法进行研究,并建立了综合评价模型,以期为教练员在运动员训练、运动员选拔等方面提供参考[23,24]。从2002年开始,国内篮球学术研究的重点是篮球运动最重要的一部分——篮球比赛,像“主客场赛季制”(篮球比赛的一种比赛方式)、“世界篮球锦标赛”“CUBA联赛”“篮球联赛”“职业联赛”“奥运会”“亚洲锦标赛”等关键词,这是因为篮球比赛不仅可以发现球队、球员等许多潜在的问题,也更是检验相关训练理念和方法最客观、有效的方式,并且通过研究高水平的篮球队伍在一些赛事中的表现及其技战术特点,可以为我国篮球队伍的发展提供参考借鉴。例如,孙民治发表的《我国篮球职业联赛引进外籍球员的多维思考》和《论世界竞技篮球运动的当代对抗特征——兼析我国男篮对抗差距》[25,26];张培峰对CBA联赛职业联赛裁判员职业化的研究,及其后续发表的对我国篮球裁判员体制问题的研究[27,28];张松奎发表的《从北京奥运会篮球比赛看中国男篮技战术之差距》[29];王春生的《篮球比赛中运动员的消极情绪及其调整与克服》和《国际篮球规则改变特点及对比赛影响的分析》等文章[30,31]。

图6 国内篮球运动学术研究热点前沿时间分布图Figure 6 Hotspots and Frontier Time Distribution of the Domestic Basketball Researches

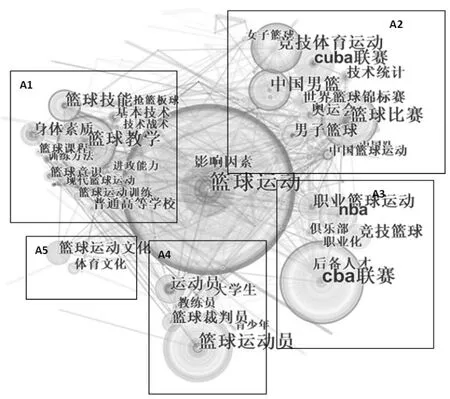

为了更加深入剖析国内篮球学术研究成果,通过全面综合地查看各高频节点所包含的文献信息,并根据研究的对象和内容,本文对我国21世纪以来篮球运动学术研究成果进行了聚类分析(图7)。

图7 国内篮球学术研究成果聚类图谱Figure 7 Cluster Map of the Research Findings of the Domestic Basketball Researches

图7 中共有5个聚类,每一个聚类代表一个研究方向,A1是篮球教学训练,A2是篮球比赛,A3是职业篮球,A4是篮球运动员、教练员和裁判员,A5是篮球运动文化。图中“篮球运动”和“影响因素”两个节点所包含的文献信息比较庞杂,无法归于一类,因此,将其置于各聚类的交汇处。

A1篮球教学训练:这一聚类主要包括“篮球技能”“篮球教学”“身体素质”“篮球意识”等关键词,研究的内容主要对篮球技战术的教学训练,篮球攻防意识的培养,篮球教学方法的研究等。其中,乔诚运用比赛教学法对普通高校篮球教学课进行实验研究,力图找出提高篮球教学效果的方法[32];胡英清在《篮球意识训练的相关因素研究》一文中,提出把技术、战术、对抗、观察能力等训练作为发展篮球意识的主要内容[33];辛艮伟通过对全国部分体育院校篮球课程教法的运用现状进行调查研究,认为常规教学法仍是现阶段的主要方法,现代教学法运用呈现越来越频繁的趋势[34]。这一聚类的研究是篮球运动的基础,进行这类研究符合现阶段我国篮球运动的发展需求。

A2篮球比赛:篮球比赛相关研究是21世纪我国篮球学术研究的重点,这一聚类包含“CBA联赛”“中国男篮”“篮球比赛”“竞技体育运动”等高频节点。许多科研工作者以篮球比赛为出发点,进行不同方向的研究,其中有对篮球赛事组织方面的研究,像闫育东发表的《我国青年阶段篮球竞赛组织系统的优化与重构》一文,认为青年阶段篮球竞赛组织存在的主要矛盾是“体制”问题[35];有对篮球比赛中队伍对比分析的研究,如颜海波运用对比、数理统计等方法对伦敦奥运会男篮比赛数据进行分析,发现中国男篮竞技水平与成绩出现较大滑坡,呈现身高体单对抗弱、克托莱指数低、体能差等问题[36];还有一部分是提高篮球比赛能力的研究,如毕仲春通过分析篮球比赛最后时刻攻防战术案例,总结出最后时刻攻防战术的规律和特征,认为时间和比分因素是影响篮球比赛最后时刻技战术运用的关键因素[37]。总的来说,对篮球比赛的研究包含的内容比较丰富,从篮球赛事的组织管理,到比赛队伍的技战术特征分析,再到运动员比赛能力的研究等。并且这一聚类与其他聚类的连线也比较多,这是因为篮球比赛是从个人到整体的全方面的展现,不仅涉及到篮球教学训练,也涉及到运动员、教练员和裁判员等。通过对篮球比赛的分析研究有助于提高篮球教学训练质量,对高水平参赛队伍的研究可以为运动员、教练员以及篮球队管理人员提供指导建议。

A3职业篮球:职业篮球在我国起步较晚,这一聚类的研究主要针对CBA联赛、职业篮球市场等方面。张宁对CBA联赛外籍球员的引进机制进行梳理分析,认为CBA联赛的引援机制应该规范化、系统化,完善监管条例[38];田文学对CBA赛场危机管理预警系统进行了研究,认为预警信息、危机预测预报、危机监测、危机预处理作为危机管理预警系统的具体内容[39];周武对我国职业篮球产业规制的动因、现状进行研究,并得到一系列结论[40]。

A4篮球运动员、教练员和裁判员:这一聚类的研究主要是针对个体,其中对篮球运动员的研究居多,主要包括篮球运动员的技术动作、心理素质、运动损伤等方面,刘海涛通过实验得出膝关节损伤后男子篮球运动员在完成急停跳投动作出现代偿现象[41];胡安义运用模糊数学理论构建青少年篮球运动员选材模型,以期为篮球运动员选材提供客观合理的方法[42];杨宏峰分析讨论了篮球裁判员判罚行为主观性产生的原因以及对比赛的影响,并提出相应对策[43]。21世纪以来对篮球裁判员的关注越来越多,但对教练员的研究相对较少,高水平的篮球比赛需要高水平的运动员和裁判员,也需要高水平的教练员。因此,需要加强该方面的研究。

A5篮球运动文化:篮球运动文化的相关研究是近几年才逐渐兴起的,这一聚类中包含的文献成果几乎都是在2006年之后发表的,其中孙民治发表的《关于我国篮球文化的一些思考》一文,提出学风不正和虚无是我国篮球文化形成与发展的首要障碍[44];巩庆波在文献综述基础上提出构建中国篮球文化理论与实践体系的一系列手段[45]。

5 结论

(1)新世纪我国篮球运动学术研究成果发文量总体呈先增后减的倒“U”型分布,在2007年达到峰值。

(2)新世纪我国篮球运动学术研究的主阵地集中在北京体育大学、武汉体育学院等高等体育专业院校,涌现出以于振峰、王家宏等为代表的一批学术领军人物,但机构间与作者间的科研合作较少,尚未形成稳定的核心学术团队。

(3)新世纪我国篮球运动学术研究的重点主要集中在篮球教学训练、篮球比赛、职业篮球、篮球运动员身体和心理素质、篮球运动文化等方面,其中CBA联赛、篮球运动员训练、篮球比赛、篮球教学、篮球技能等映射着领域研究热点与前沿的流变。

[1]邱均平,赵蓉英,侯经川.信息计量学[M].武汉:武汉大学出版社,2007.

[2]赵丙军.国外力量训练研究科研合作网络的结构演化特征[J].中国体育科技,2015,51(4):3-15.

[3]李杰,陈超美.Citespace:科技文本挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016.

[4]于振峰,张建军,杨寿亭,等.我国青年男子篮球运动员体能和基本技术评价标准及计算机评价系统的研究[J].中国体育科技,2000,36(11):17-22.

[5]于振峰,辛迎喜,黄黎.对篮球无球进攻队员技术运用要点和质量要素的分析[J].体育学刊,2001,8(5):50-52.

[6]于少勇,潘峰.篮球运动员的互依性与合作绩效的关系:团队信任的中介作用[J].中国体育科技,2010,46(6):8-14.

[7]于少勇,韩践,谢卫平.篮球运动员对队友信任的测量及与相关变量的关系[J].体育科学,2009,29(2):30-38.

[8]练碧贞,王新龙,李辉.高等体育院校体育教育专业篮球方向毕业生教学能力现状及培养对策研究[J].北京体育大学学报,2014,37(5):92-97.

[9]练碧贞,刘玉林.CBA主客场赛季制准备期训练特点的研究[J].北京体育大学学报,2006,29(3):401-406.

[10]刘军.整体网络分析(第二版)——UCINET软件实用指南[M].上海:上海人民出版社,2014.

[11]陈超美.科学前沿图谱知识可视化探索[M].北京:科学出版社,2016.

[12]邱均平,吕红.近五年国际图书情报学研究热点、前沿及其知识基础:基于17种外文期刊知识图谱的可视化分析[J].图书情报知识,2013,3:4-15.

[13]巩永强,刘莉.基于词频分析法的情报学研究热点透析[J].图书馆学研究,2011,7:9-13.

[14]刘晶,王维琦,张宏杰.多元组合训练法在男篮队员体能训练中的运用研究[J].北京体育大学学报,2007,30(8):1129-1131.

[15]刘玉林,王建国,张培峰.篮球运动特性的研究[J].成都体育学院学报,2004,30(1):57-59.

[16]严精华,王小安,潘宁.CBA和NBA临场裁判员执法效能的比较研究[J].中国体育科技,2005,41(5):68-72.

[17]王恒同.CBA职业联赛制度建设的反思与重构[J].南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(3):81-86.

[18]王尚强.国内外力量训练研究的可视化分析[D].聊城大学,2015.

[19]张振东.我国优秀男子篮球后备人才现状分析研究[J].西安体育学院学报,2002,19(4):60-64.

[20]张振东,房淑珍,于振峰,等.对我国优秀青年女子篮球运动员1999~2000年冬训体能和基本技术的测试与分析[J].中国体育科技,2000,36(12):21-24.

[21]张振东,孙再玲.我国优秀女篮后备人才身体素质和基本技术现状分析[J].天津体育学院学报,2002,17(3):11-13.

[22]张振东,于振峰,张建军,等.我国青年女子篮球运动员身体素质和基本技术评价标准的研究[J].中国体育科技,2002,38(2):15-18.

[23]王慧琳.对我国少年女子(13~15岁)篮球运动员身体素质、基本技术评价模型的研究[J].体育科学,2001,21(4):65-68.

[24]王慧琳,李兰,张锐,等.对我国少年男子(16~17岁)篮球运动员身体素质、基本技术评价模型的研究[J].中国体育科技,2000,36(12):28-32.

[25]孙民治,张玉国,张雄.我国篮球职业联赛引进外籍球员的多维思考[J].武汉体育学院学报,2008,42(12):66-70.

[26]孙民治,赵芳,李明达,等.论世界竞技篮球运动的当代对抗特征——兼析我国男篮对抗差距[J].广州体育学院学报,2008,28(1):70-74.

[27]张培峰,唐刚,张觅.CBA职业联赛裁判员职业化的必要性与可行性分析[J].成都体育学院学报,2008,34(3):21-24.

[28]张培峰,汪洋,张睿玺,等.中国篮球裁判员体制问题分析与对策研究[J].成都体育学院学报,2010,36(11):54-58.

[29]张松奎.从北京奥运会篮球比赛看中国男篮技战术之差距[J].体育学刊,2009,16(1):66-69.

[30]王春生,张爱萍,徐焰.篮球比赛中运动员的消极情绪及其调整与克服[J].武汉体育学院学报,2003,37(3):151-153.

[31]王春生,高欣.国际篮球规则改变特点及对比赛影响的分析[J].山东体育学院学报,2005,21(5):107-109.

[32]乔诚,薛可.比赛教学法在普通高校篮球选项课教学中的应用研究[J].北京体育大学学报,2011,34(3):108-112.

[33]胡英清.篮球意识训练的相关因素研究[J].体育与科学,2001,22(4):32-35.

[34]辛艮伟,马毅,崔鲁祥.对我国体育院校篮球课程教学法运用状况的研究[J].沈阳体育学院学报,2010,29(5):111-114.

[35]闫育东,赵晶,王家宏.我国青年阶段篮球竞赛组织系统的优化与重构[J].天津体育学院学报,2006,21(2):129-131.

[36]颜海波.中国男篮现状与差距审视——基于伦敦奥运会数据分析[J].西南师范大学学报(自然科学版),2013,38(12):176-183.

[37]毕仲春,潘祥,张勇.当代篮球比赛决胜时刻攻防技战术结构分析[J].北京体育大学学报,2009,32(7):105-108.

[38]张宁.CBA联赛外籍球员引进机制的嬗变与反思[J].成都体育学院学报,2014,40(8):59-62.

[39]田文学,田学礼.我国CBA赛场危机管理预警系统研究[J].中国体育科技,2009,45(3):80-83.

[40]周武.我国职业篮球产业政府规制研究[J].体育科学,2008,28(8):65-80.

[41]刘海涛,李海伟,高维纬.膝关节损伤对男子篮球运动员完成急停起跳动作中下肢生物力学的影响[J].北京体育大学学报,2016,39(12):62-67.

[42]胡安义,刘景裕.青少年篮球运动员选材模型的构建与应用[J].武汉体育学院学报,2007,41(2):85-88.

[43]杨宏峰.篮球裁判员裁判行为主观性研究[J].北京体育大学学报,2010,33(1):130-132.

[44]孙民治,杨伯镛.关于我国篮球文化的一些思考[J].上海体育学院学报,2006,30(2):30-34.

[45]巩庆波,胡宗媛.中国篮球文化研究现状分析[J].首都体育学院学报,2008,20(2):104-106.