全球肿瘤生物标志物研发与应用态势分析

2017-02-24马征远杨露毛开云陈大明

马征远,杨露,毛开云,陈大明

中国科学院上海生命科学信息中心,上海 200031

全球肿瘤生物标志物研发与应用态势分析

马征远,杨露,毛开云,陈大明

中国科学院上海生命科学信息中心,上海 200031

近年来,随着分子生物学等基础研究以及以人类基因组计划为代表的大科学计划的深入展开,许多新型的肿瘤标志物相继被开发并应用于临床。为此,许多国家(地区)已经加大了政策支持力度,以促进肿瘤生物标志物相关的基础研究。同时,各跨国医药企业也对肿瘤生物标志物的研发及推广应用进行了战略性布局,进一步推动了基础研究成果向终端市场的转化。就其中肿瘤生物标志物的基础研究现状、竞争态势以及临床应用等方面进行了分析。

肿瘤生物标志物;肿瘤诊断;生物医药;基础研究;临床应用

肿瘤生物标志物(tumor biomarker,TM)是指肿瘤细胞在基因表达过程中而合成、分泌的,或是机体因对肿瘤反应而异常表达的一类物质,发现至今已有100多年的历史。自20世纪60年代开始,肿瘤生物标志物作为肿瘤诊断及后期治疗效果的参考指标在临床上被广泛采用,并逐渐发挥着越来越重要的作用。随着生物技术的发展,各种高灵敏性及特异性的新型标志物不断被发现。其中具有代表性的有癌基因、抑癌基因及其产物,肿瘤DNA,肿瘤miRNA,各类细胞因子及其受体,以及肿瘤干细胞等。另一方面,针对单一肿瘤标志物在疾病诊断应用中的局限性,临床中又逐步采用多肿瘤标志物联合诊断的技术,大大提高了肿瘤检测的准确性和灵敏度[1-2]。为了更全面、系统地分析目前国内外肿瘤生物标志物的研发现状和趋势,利用情报学的方法,从基础研究竞争态势分析及产品应用等方面对国内外肿瘤生物标志物的现状进行梳理,并对相关领域发展的机遇与挑战进行了探讨。

1 肿瘤生物标志物领域的研究现状及临床应用

肿瘤标志物的概念,始于1978年Herberman教授在人类肿瘤免疫诊断会上的报告。在肿瘤学领域,其生物标志物一直是近年来的研究热点,通常在肿瘤患者体内的含量远远超过健康人,存在于肿瘤患者的组织、体液和排泄物中,可通过免疫学、生物学及化学的方法进行定量检测。随着相关领域研究的不断深入,越来越多的特异性分子被列入肿瘤生物标志物的范畴,肿瘤标志物的生物来源也逐渐丰富,有望为更科学精准的医学诊断及治疗监测提供技术依据[3]。

1.1 现有肿瘤生物标志物的分类

肿瘤生物标志物广泛存在于患者的体液、组织或排泄物中,可通过生物化学、免疫学及分子生物学等方法测定,在肿瘤的鉴别诊断、疗效观察、检测复发以及预后评价中发挥重要作用。目前,有关肿瘤生物标志物的分类和命名尚未完全统一,根据其生物来源的不同,可简单划分为以下几类。

1.1.1 酶类肿瘤生物标志物

酶类肿瘤标志物存在广泛,在肿瘤的发生、发展全过程中均有所涉及。随着肿瘤患者身体状况发生变化,机体内某些酶活力或同功酶谱也将发生相应的改变,因此可被用于肿瘤的治疗和预后监测。总体来说,酶类标志物的敏感性较高,临床上主要通过测定酶的活性来反映肿瘤治疗过程的生理指标判断,常见的酶类肿瘤标志物主要包括碱性磷酸酶(ALP)、前列腺特异抗原(PSA)、乳酸脱氢酶(LD)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、谷胱甘肽-S-转移酶(GST)、α-L-岩藻糖苷酶(α-L-fucosidase,AFU)、γ-谷氨酸转肽酶(γ-GT)以及端粒酶(telomerase)等,相关酶标物质的异常表达能在一定程度上作为原发性肝癌、前列腺癌、恶性淋巴瘤、白血病、卵巢癌、神经母细胞瘤以及小细胞肺癌等的诊疗参考依据。此外,由于酶的活性受多种因素影响和干扰,稳定性较差,未来的发展有望通过酶质量测定代替酶活性测定。

1.1.2 癌基因及抑癌基因肿瘤生物标志物

在不同类型肿瘤的发生和发展过程中,基本都伴随着癌基因和抑癌基因的改变。随着基因诊断技术的不断进步,针对癌基因和抑癌基因或其产物的变化监测已成为肿瘤早期诊断的一个有效途径。常见的癌基因、抑癌基因及其主诊的肿瘤类型主要包括N-myc、N-ras、C-erb-2、C-myc、H-ras、RB(13q14染 色 体)、WT1(11p13染 色 体)、NF-1(17q11.1q染色体)、DCC(13q21.3染色体)、P53(17q21-1q染色体)以及Erb-B-2(7p染色体)等,在神经母细胞瘤、胃腺癌、急性粒细胞白血病、膀胱癌、皮肤鳞癌、结肠癌、骨肉瘤、膀胱癌、胰腺癌、卵巢癌以及乳腺癌等癌症的预测环节中起到重要作用。

1.1.3 激素类肿瘤生物标志物

在肿瘤产生及生长过程中,往往也伴随着分泌激素的变化。根据标志物来源的不同,可将激素类肿瘤标志物简单划分为原位激素和异位激素两大类,并均可作为肿瘤诊断的依据。除少数特殊情况外,大部分肿瘤和激素的关系并不固定。不同于良性肿瘤,在恶性肿瘤患者体内,异位激素分泌量少,且不恒定,典型代表为人绒毛膜促性腺激素(humam chorionic gonadotropin,hCG)。此外,有些肿瘤发生时,激素本身并不改变,但相关受体却发生了改变,如乳腺癌病人雌激素和孕酮水平不增加或增加很少,但其受体数量明显改变。在临床实践中,乳腺组织细胞质中的雌激素受体和孕酮受体已经成为乳腺癌诊治的常规项目。

1.1.4 抗原类肿瘤生物标志物

根据抗原来源的不同,可将抗原类肿瘤标志物分为胚胎性抗原标志物和糖蛋白抗原标志物。胚胎性抗原标志物与肿瘤组织不一定具有特定的相关性,但与肿瘤的发生存在着内在的联系,是一种临床上应用较早的常见肿瘤标志物,常见的主要包括癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、胰胚胎抗原(POA)等; 糖蛋白抗原标志物是在肿瘤细胞内发生糖基化变异过程中,由细胞分泌或产生的一种和正常糖蛋白不同的特殊抗原。由于糖蛋白类抗原肿瘤生物标志物可利用单克隆抗体技术进行检测,相对其他酶类及激素类肿瘤生物标志物具有更高的敏感性和特异性,目前在临床中已作为新一代的肿瘤标记物被广泛应用,例如CA242(糖链抗原)、CA19-9(糖链抗原)、CA15-3(癌抗原)、CA50(癌抗原)、CA125(癌抗原)及CA72-4(胃癌抗原)等。

1.1.5 特殊蛋白类肿瘤生物标志物

这类蛋白主要包括正常细胞在恶变过程中异常表达的蛋白以及某类特异性更高的癌基因蛋白。常见的蛋白类肿瘤标志物主要有铁蛋白及角蛋白(CK),前者作为一种广谱肿瘤标志物被广泛使用,而角蛋白的检测往往与肺癌尤其是非小细胞肺癌的预判及诊疗相关。此外,ras基因蛋白、myc基因蛋白、erbB-2基因蛋白、p53抑癌基因蛋白以及bc1基因蛋白等作为典型的癌基因及抑癌基因表达蛋白,在神经母细胞瘤、乳腺癌、卵巢癌以及胃肠道肿瘤的预测中具有重要价值。

1.1.6 肿瘤干细胞生物标志物

肿瘤干细胞的概念于2001年被正式提出,是存在于肿瘤组织中的具有很强的自我更新及增值分化能力的一类细胞群。除与干细胞共同的表面抗原标记外,肿瘤干细胞还有一些特异性的表面分子及其异常活化的信号通路,是其区别于其他肿瘤细胞的特性。可用于识别与筛选肿瘤干细胞,并进行相关信号调控机制研究,在肿瘤早期诊断及肿瘤干细胞靶向治疗中起到关键作用。目前,常见的肿瘤干细胞表面标志物主要包括CD133、CD44、CD90、CD13、CD176、CD24、CD29、EpCAM、Lgr5+、ALDH1、ABCG2等若干大类,在乳腺癌、脑瘤、前列腺癌、胰腺癌、母细胞瘤、肝细胞腺瘤、消化道肿瘤以及脑胶质瘤的预测及机理研究中占据着重要地位[4]。

1.1.7 miRNA肿瘤生物标志物

MicroRNA(miRNA)是一类小分子非编码 RNA,能够在转录后水平调控蛋白合成,几乎参与了调控细胞活动的各个环节。因此,miRNA 可作为多种肿瘤的潜在诊断标志物,在肿瘤检测应用中具有着巨大潜力[5-6]。目前使用较多的miRNA类肿瘤标志物主要包括Let-7家族、mR-21家族、mR-29家族、mR-124a家族等,在胰腺癌、乳腺癌、肺癌、结肠癌、肝癌、慢性淋巴细胞白血病、胶质母细胞瘤、淋巴癌等的检测中起到重要参考作用。

1.2 肿瘤生物标志物的临床应用及评价指标

1.2.1 肿瘤生物标志物的临床应用

肿瘤是危害人类健康最主要的疾病之一,其中恶性肿瘤以其居高不下的死亡率引起了全球范围内的广泛关注。随着医学研究的逐步深入及相关诊疗技术的不断进步,目前有一半以上的恶性肿瘤类别可以被预防或治愈。即使不能完全治愈,三分之一的患者可以通过有效的医学手段来适当延长生命。目前,在一些医学条件更为先进的国家,肿瘤的诊断与治疗主要集中在早期,某些特定类别的肿瘤标志物作为必检项目已经被列入日常检查中。在目前的形势下,充分发挥肿瘤标志物在临床检测及治疗中的作用将具有十分重要的意义。

对于不同器官及组织起源的肿瘤细胞来说,它们所产生的肿瘤生物标志物各有不同,且处于不同临床分期的肿瘤标志物,其指标水平也会呈现相应的变化,能在一定程度上反映体内肿瘤的负荷及肿瘤细胞残留量。因此,肿瘤生物标志物可用作器官定位、病理分型及分期的指标。如表1所示,以临床中肝癌、乳腺癌、胃癌及子宫颈癌的诊疗过程为例,具体梳理几类典型肿瘤生物标志物的临床应用。

1.2.2 肿瘤标志物的评价指标

在临床应用阶段,能通过筛选的肿瘤标志物应具备一些基本的特征以便达到临床医学层面上的参考水平。基本要求之一是所采用的肿瘤标志物一般都应由恶性肿瘤细胞产生,在肿瘤患者的血液、组织液、分泌液或肿瘤组织中能够检测到,同时在正常组织或良性肿瘤中含量又较低,能够加以区分。其次,对于某种特定的肿瘤标志物来说,应该能在罹患该肿瘤的大多数患者中检测出来,且在临床上尚无明确诊断证据之前就能测出。肿瘤标志物的量最好能反映肿瘤的大小,对于后续肿瘤治疗效果、肿瘤复发和转移的判断提供参考依据。理想的肿瘤标志物应具有高度的肿瘤特异性、器官特异性及敏感性。具体来说,这些评价指标如表2 所示。

表1 临床常见的肿瘤生物标志物及其临床应用

表2 肿瘤生物标志物的评价指标

1.3 肿瘤生物标志物的联合应用

在临床应用中,利用单一肿瘤标志物来对某一种恶性肿瘤进行监测诊断的准确率往往不超过60%,特异性也受到一定的限制。由于不同类型的肿瘤释放标志物的浓度不同,且在肿瘤发展的不同时期其释放浓度也不一样,在实际应用中往往采用多肿瘤标志物联合诊断和动态观察的方法,以尽可能提高肿瘤诊断准确率。目前临床联合诊断的肿瘤标志物及诊断的肿瘤类型见表3。

表3 肿瘤生物标志物联合检测的临床应用

相较于单一肿瘤标志物,生物标志物的联合检测往往具有更佳的敏感性、特异性和准确率[7-8]。以目前国际上公认的C12 多肿瘤标志物联合检测技术为例,通过一次性对12种肿瘤标志物进行联合检测(包括 AFP、CA125、CA199、CEA、CA153、CA242、Ferritin、β-HCG、NSE、HGH、f-PSA、PSA),可以早期发现肺癌、乳腺癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌、卵巢癌、宫颈癌、前列腺癌9种最常见、最高发的恶性肿瘤,检出率达90%以上,而在同类型的常规查体中,癌症的检出率只有0.2%。目前C12多肿瘤标志物蛋白芯片检测技术既可用于肿瘤的早期筛查,亦可用于治疗监测及预后评估。类似的多标志物联合也可用于肺癌、鳞癌、卵巢癌等肿瘤检测中,均取得了更好的效果。

2 全球肿瘤生物标志物的研发态势及市场布局

在人类与癌症斗争的漫长过程中,伴随着不断取得的阶段性成果,肿瘤学已成为现代医学中成长最为迅速的学科。肿瘤生物标志物因其在肿瘤早期诊断、预防、药效评价、预后评价等方面发挥的重要的作用,现已成为21世纪肿瘤学研究的热点之一。作为新兴的年轻学科,不论是肿瘤生物标志物的分子生物学基础,还是临床诊疗应用,都取得了长足进步[9-10]。

2.1 全球肿瘤生物标志物的基础研究现状

21世纪以来,随着各国政府及地方机构纷纷加大政策支持与基础研发投入,肿瘤学科的基础设施建设逐步得到了保障。在各方的推动下,肿瘤生物标志物基础研究成果产出也有了明显的快速增长,有力促进了肿瘤生物标志物在医药领域的持续发展。

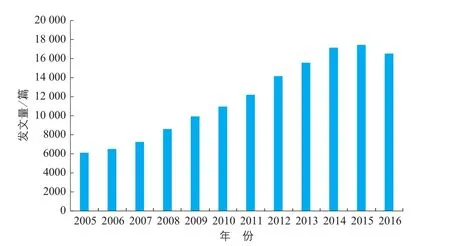

图1 2005年至今SCI收录肿瘤生物标志物在生物医药领域的发文量

从肿瘤生物标志物在生物医药领域的发文情况来看(如图1,本文涉及的2016年统计数据均截止至2016年12月10日,下同),2005年以来全球发文量逐年稳步上升,并在2011年以后得到飞速发展。截至2011年,相关领域的年发文量达到12 000篇以上,相较2005年统计总量翻倍,相关领域的基础研究展现出蓬勃发展的态势。

图2 肿瘤生物标志物发文量前5位国家年度分布

图3 肿瘤生物标志物领域发文量前10位机构分布

从肿瘤生物标志物发文的国家分布来看,美国、中国、日本、德国、英国是全球肿瘤生物标志物基础研究领域的领先国家。12年中,美国一直以领跑者占据相关基础研究领域的优势地位(图2)。值得一提的是,自2011年以来,中国相继出台了多项政策用以推进生物医学领域的基础研究,多个与肿瘤生物标志物相关的研究计划被列入国家“973”计划,并得到国家自然科学基金等的支持。基于以上政策的支持,中国适时融入了肿瘤学科生物研发的全球化热潮,在相关学科的基础研究领域奠定了一定地位,在科技论文的发表方面,仅2011~2013年,两年间即实现了发文量翻倍增长,并有望在发文总量上超越美国。

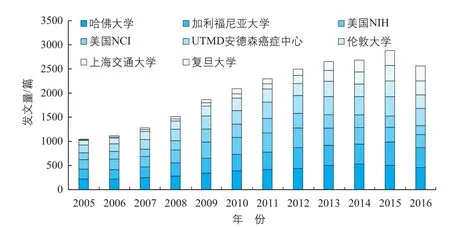

其次,从知名研究机构层面来看(图3),截至2016年的统计数量表明,美国的哈佛大学、加利福尼亚大学、美国国立卫生研究院(NIH)、美国国家癌症研究所(NCI)、UTMD安德森癌症中心、波士顿VA医疗系统、约翰·霍普金斯大学等作为全球知名的研究机构,占据了全球肿瘤生物标志物领域发文量前10机构的过半席位,也充分证明了美国在该学科的领先地位。其他顶尖机构,均来自于英国、法国以及加拿大等肿瘤学领域具有较好研究基础的发达国家。

另外,从时间跨度上来看,随着各国对癌症分子标志物研发工作的普遍重视,跨国合作项目及国际协作的组织平台也逐渐成为生物领域研究的新常态。以2016年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与美国NIH联合签署的《科学合作谅解备忘录》为例,双方于2016年共同资助为期5年的生物医学合作研究项目,支持中美科学家在医学免疫、感染性疾病等领域开展基础、转化及临床合作研究。这些举措一方面推动了肿瘤生物标志物研究在全球范围内的快速发展,也在无形中缩短了国家及地区间的水平差异。以中国具有代表性的两家机构(复旦大学与上海交通大学)为例,通过与国际顶尖的6家传统机构对比发现(图4),虽然在起步阶段的研究产出差距较大,但是在近年来由于国家相关政策的推动以及平台内部新型研究方法的创立,基础研究领域的发文量与发达国家差距已明显缩小,甚至可与其传统名校相持平。

图4 肿瘤生物标志物领域发文量领先研究机构年度分布

图5 2005年至今全球肿瘤生物标志物专利持有量前10机构(公布日期为2005~2016年)

图6 2005年至今全球肿瘤生物标志物领域专利申请国家(地区)分布

2.2 全球肿瘤生物标志物的市场布局

基础研究的进步,也促进了肿瘤生物标志物相关应用的发展。自2004年起,各研究机构与企业加速生物标志物产品在知识产权领域的保护,其中约翰·霍普金斯大学、加利福尼亚大学等无论是基础研究还是专利布局都处于领先地位(图5)。从整体来看,在肿瘤生物标志物领域的专利持有机构中,以罗氏制药为代表的各发达国家生物制药公司占据主流,在专利持有量前10机构中,70%均来自企业。

此外,在企业的研发成果推广应用过程中,罗氏、韩国Genomictree公司等医药企业也对肿瘤生物标志物领域的知识产权进行了全球性战略布局。在专利申请过程中,依据PCT协议申请的国际专利备受各国巨头企业的青睐,排名靠前的优先权申请国(地区)分别为美国、中国、欧洲、韩国、加拿大以及日本等(图6)。

从专利保护的内容上看,这些生物标志物专利主要分为两类。一类是肿瘤生物标志物对某类疾病进行诊断或预后的方法,包括新的标志物的发现、新的检测方法的改进等。另一类是围绕某种或几类特定生物标志物为指标而采取的治疗手段,包括各类肿瘤靶标治疗试剂、诊疗仪等。从数量上来看,围绕试剂及治疗应用的专利数量不及方法类的专利数量,但这些专利成果具有较高的实用性,而且大部分为企业的研究成果,更能反映出当前全球市场应用的进展情况。

[1] 陈正堂,朱波. 肿瘤学专业现状与发展设想[J]. 解放军医学杂志,2011,36(4):315-318.

[2] 李策,聂彩辉,张力君,等. 肿瘤标志物的应用及其筛选技术研究进展[J]. 药学进展,2014,38(1):1-13.

[3] 孙建. 精准医疗专题报告:肿瘤检测,万亿蓝海初露端倪[R/OL].(2016-04-25)[2016-12-20]. http://data.eastmoney.com/report/20160426/hy,XBPH3Rt-Gn5kzIndustry.html.

[4] MIRAGLIA S,GODFREY W,YIN A. A novel f ve-transmembrane hematopoielic stem cell antigen:isolation,characterization,and molecular cloning[J]. Blood,1997,90(12):5013-5021.

[5] KRIJGSMAN O,ROEPMAN P,ZWART W. A diagnostic gene prof le for molecular subtyping of breast cancer associated with treatment response[J]. Breast Cancer Res Treat,2012,133(1):37-47.

[6] DAVALOS V,ESTELLER M. MicroRNAs and cancer epigenetics:a macro revolution[J]. Cancer Biol,2010,22(1):35-45.

[7] 王玉芳,李首庆,杨广民,等. 多肿瘤标志物联合检测在恶性肿瘤诊断中的价值分析[J]. 中国现代医药杂志,2009,11(03):5-7.

[8] 邹红云,余伍忠,何江,等. 12项肿瘤标志物联合检测在卵巢癌诊断中的应用分析[J]. 标记免疫分析与临床,2008,15(06):376-379.

[9] 杨露,苏琴,毛开云,等. 全球肿瘤免疫治疗药物研发态势[J]. 生物产业技术,2016,3:85-90.

[10]范月蕾,陈大明,于建荣. 生物标志物研究进展与应用趋势[J]. 生命的化学,2013,33(3):344-351.

Analysis of research and application situation of global cancer biomarkers

MA Zhengyuan,YANG Lu,MAO Kaiyun,CHEN Daming

Shanghai Information Center for Life Sciences, CAS, Shanghai 200031, China

Recently, with the rapid progress of molecular biology and human genome project, more and more new kinds of TM have been found and applied in clinic. At the same time, most giant international pharmaceutical companies have also developed adjustment strategy in the research and marketing of tumor biomarker, which also promoted the fundamental research products applied to the terminal market.For a more systematic and comprehensive understanding of the development status and trend of tumor biomarkers, this paper analyzes the fundamental research status, competitive situation and clinical application in this f eld to give a decision-making reference.

tumor biomarker; cancer diagnosis; biomedicine; fundamental research; clinical application

10.3969/j.issn.1674-0319.2017.01.003

马征远,博士,馆员。主要从事生物医药、化学化工及智能制造领域的产业分析与技术情报研究。E-mail:zyma@sibs.ac.cn

上海市软科学研究计划项目(16692111400)