山东半岛城市群城市综合竞争力评价研究

——基于改进的灰色TOPSIS法

2017-02-23董会忠邱士雷殷秀清

吴 朋,董会忠,邱士雷,殷秀清

山东半岛城市群城市综合竞争力评价研究

——基于改进的灰色TOPSIS法

吴 朋,董会忠,邱士雷,殷秀清

(山东理工大学商学院,山东淄博255012)

对城市综合竞争力进行科学评价是制定城市发展规划的基础,其研究对城市及其所在区域的健康发展具有重要意义。文章以山东半岛城市群的8个城市作为研究对象,在总结现有研究的基础上,从综合经济实力、教育科技水平、基础设施建设、对外开放程度以及生态环境建设5个方面选取32项核心指标,运用组合赋权和改进的灰色TOPSIS法对山东半岛城市群城市综合竞争力进行定量评价,对半岛城市群各城市竞争力水平进行比较分析,提出了提升山东半岛城市群城市综合竞争力水平的对策措施。

城市综合竞争力;改进灰色TOPSIS;评价体系;山东半岛城市群

一、引言

随着,经济全球化、一体化迅速发展,各地区与国家间的竞争逐步转变为城市层面上的竞争,而通过提升城市核心竞争力是现阶段增强国家竞争力、提高区域经济实力的有效途径[1-2]。城市作为一类复杂有机的社会—经济—生态系统,其综合竞争力是指城市为促进其自身经济的稳定增长和社会资源的优化配置,通过提供自然的、制度的、文化的以及经济上的有利环境,以有效利用、聚集和吸收各种促进其持续发展的资源的能力,并最终表现为城市所具备的更强发展潜能和更广发展空间[3]。

自20世纪90年代世界经济论坛提出城市竞争力的概念以来,国内外学者分别从理论辨识、评价模型构建以及指标体系的建立等不同角度进行了富有成效的研究。国外学者Gordon I R和Cheshire P C(1998)指出,城市竞争力突出体现在一个城市在其行政区域内相比其他城市能够创造出的更多就业与收入的能力[4]。Sotarauta M和Linnamaa R(1998)认为一个地区或部门的经济增长是受某个或多个“增长中心”传导影响的,并提出了“增长极理论”,政府应规划出特定的地理区域作为增长极,通过增长极来带动区域经济的快速发展[5]。哈佛大学教授迈克尔·波特(2003)指出国家或城市的竞争力是通过国家或城市产业的竞争来实现和表达的,通过城市综合竞争力的提升可以有效推动区域经济竞争力与综合国力的提高[6]。Peter Karl Kresl和Balwant Singh(2010)提出城市综合竞争力是指提升社会发展水平与地方经济的能力,以及优化居民生活质量的能力[7]。Smallbone D等(2010)基于戈特曼的“大都市圈理论”进行了实证研究,并指出城市群竞争力是一个国家或地区的社会与经济发展水准的重要衡量标志[8]。Shaleen Singhal等(2013)认为城市的再生能力和吸引前沿产业的能力直接影响着其综合竞争力,并运用德尔菲技术和基于多准则分析的层次分析法对英国4个城市的竞争力水平进行了实证评价[9]。与国外研究相比,我国学者对城市竞争力的探究起步较晚,且研究主要集中在对城市竞争力的实证分析和评价模型的构建两个方面。李琳等(2011)提出创新型城市的核心竞争力是由创新绩效表现力、创新环境支撑力、创新主体交互作用力以及创新资源整合力4种能力要素共同形成的综合能力,以此为基础构建了创新型城市核心竞争力评价体系,并对长沙和东部沿海主要城市进行了比较研究[10];王发曾和吕金嵘(2011)从经济竞争力、基础竞争力、开放竞争力、科学技术竞争力、城市环境竞争力和政府作用6个层面构建了评价指标体系,并对中原城市群在城市竞争力上的时空演变进行了实证研究[11];郭海湘等(2013)基于TOPSIS分析方法对珠江三角洲城市群所包含的9个城市的综合竞争力进行了比较研究[12];孙宏立(2013)从区域战略优势和中部地区培育“三化”协调式增长极的角度出发,采用因子分析法对中部地区城市群的发展优势与劣势做了实例研究[13];黄春松(2013)在构建城市竞争力评价指标体系的基础上,运用因子分析法对海西经济区、“珠三角”以及“长三角”经济区的城市竞争力做了比较研究[14];孙亚南(2015)基于城市群协调合作的一体化视角对长三角城市群构建跨区域一体化的合作机制进行了实证分析[15]。通过分析现有文献可知,对城市综合竞争力进行评价时需综合考虑城市竞争力的发展内涵和当前的影响因素,体现出全球化时代与知识经济的特征。

山东半岛城市群作为继长三角、珠三角和京津冀城市群之后的我国第四增长极,对完善我国区域发展的空间结构和城市群体系,具有极其重要的战略意义。因此,本文通过对山东半岛城市群城市竞争力的具体分析,以期为相关城市的经济发展、战略制定、市场开放以及产业规划等方面提供科学依据;充分发挥各城市的发展潜能、整合山东半岛城市群的优势资源,在基础设施、产业转移、科教创新、区域交流等方面实现有效融合,以推动山东半岛城市群城市竞争力的稳步提升,对于完善地区发展战略、缩小与第一梯队城市群(长三角、珠三角和京津冀城市群)间的差距具有重要的实际意义。

二、城市综合竞争力评价体系

(一)城市综合竞争力评价模型

城市综合竞争力评价是以综合经济实力为核心,同时涉及社会、科技、教育、生态以及文化等诸多方面,其主要目的在于反映出城市群所具有的核心作用以及在金融、市场、产业等方面的集聚与辐射功能。针对城市综合竞争力评价模型的构建,国内外学者提出了诸多的评价模型。其中,国外代表性的模型有世界经济论坛(WEF)和瑞士国际管理与发展研究所(IMD)提出的国家国际竞争力评价体系[16]、迈克尔·波特建立的“钻石模型”[17]、Linnamaa等构建的城市竞争力模型[18]。国内最具代表性评价模型有北京国际城市发展研究院(IUD)建立的“城市价值链模型”,倪鹏飞创建的城市综合竞争力弓弦模型[19],徐康宁从经济要素、体制要素和环境要素3个层面共选取69项评价指标建立的城市综合竞争力测度体系[20]。本文在借鉴现有评价模型的基础上,依据城市综合竞争力的核心构成要素,结合山东半岛城市群的具体情况,建立城市综合竞争力环形拓扑评价模型(具体结构如图1所示),该模型主要包括综合经济实力、教育科技水平、对外开放程度、基础设施建设以及生态环境水平5个方面。其中,综合经济实力用来衡量城市的整体经济水平和发展潜能,若城市的经济基础条件越好,则其区域竞争的基础就越好,在未来的发展中该城市就具备更强的发展潜能;所以,从城市经济基础水平考虑,选取人均GDP、三产比重、人均消费水平等9项指标来反映城市的经济发展水平、经济效益以及城市化水平。教育与科技作为促进经济增长的主要内生变量以及地区生产力进步、科技创新力提升的最终推动者,对城市财富的积累具有催化剂作用,该作用主要体现在对人力资本的素质提升和对城市科技的支撑方面,并进而使城市的综合竞争力得以提升;因此,从科教素质与投入两个方面共选取教育投入强度、科技投入强度、每万人科技研究人数等7项指标来反映城市的科技教育发展水平。基础设施建设作为城市功能实现的必要前提和城市居民生活的基础,对城市经济的良性发展提供基础设施保障,具有重要的支撑作用;同时,城市对各种资源的吸引力与凝聚力在一定程度上取决于基础设施水平的高低。因此,选取城乡居民人均用电量、每万人拥有病床数、人均邮电业务量等6项指标来综合反映城市在医疗设施、信息通讯、交通等方面的建设水平。对外开放程度用来衡量城市的外向型依存度,城市通过对外开放可以快速与国际市场接轨,有效吸引外资与先进技术,进而促进自身经济社会的快速发展。因此,本文选取人均使用外资金额、进出口总额占GDP比重、人均旅游外汇收入以及人均社会零售品总额共4项指标来衡量城市的对外开放程度。生态环境水平作为城市综合竞争力的突出体现与努力方向,是关乎居民生活质量、影响居民生活幸福感的重要因素,良好的生态环境是城市有效利用自然资源实现可持续发展的基础保障;因此,从环保投入与污染处理率两个方面共选取环保投入强度等6项指标来反映城市的生态环境建设水平。本文构建的城市综合竞争力环形拓扑评价模型涵盖了城市综合竞争力评价中的核心环节与要素,体现了城市的内涵发展,适用于山东半岛城市群城市综合竞争力评价研究。

图1 环形拓扑评价模型

(二)城市综合竞争力评价指标体系

城市综合竞争力评价系统作为一个多指标、多层次的复杂动态系统,其有效评价是以指标体系的量化测算为基础的,故指标体系选取的合理性是决定评价模型的有效性与评价结果真实性的关键。因此,本文通过结合人口学、城市地理学和城市经济学的基本原理,同时借鉴国家竞争力、区域竞争力以及城市竞争力的相关分析模型和评价指标体系的研究成果[21-23],遵循科学性、系统性、针对性以及可比性等原则,统筹兼顾城市群未来可能显现出的发展潜力与后发优势,依据城市综合竞争力的核心内涵以及影响其持续发展的社会经济因素,立足山东半岛城市群的基本情况,从综合经济实力、教育科技水平、基础设施建设、对外开放程度以及生态环境建设这5个方面构建了由32项评价指标构成的山东半岛城市群城市综合竞争力评价指标体系(见表1),以定量的测度城市综合竞争力,从而对影响城市综合竞争力水平提升的短板因素进行分析和改善。在本文所构建指标体系中,侧重通过能够定量化的指标来测度城市综合竞争力水平,由于各个城市间的可比性不同,因此所有评价指标均采用平均量或相对比重。

三、研究方法

(一)评价指标数据处理

待评对象的评价指标体系,包括效益型指标和成本型指标,对于指标的不同变化趋势,需对评价指标进行标准化处理。

表1 山东半岛城市群城市综合竞争力评价指标体系

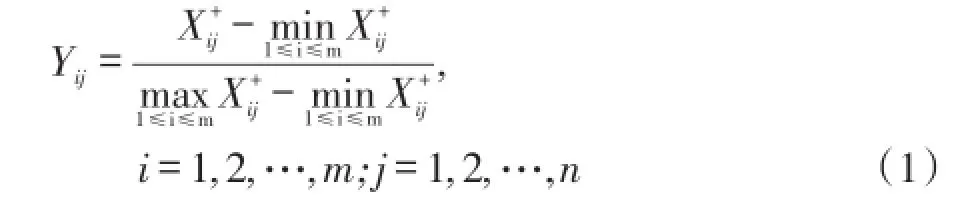

设Xij为第i(i=1,2,…,m)个待评对象中第j(j=1,2,…,n)项评价指标值,则Xm×n即原始指标值构成的m行n列矩阵。设代表效益型指标,则将其标准化处理为:

设第j个评价指标的组合权重为Wj,且Wj=αωj+(1-α)ϕj,其中,ωj为变异系数法权重,ϕj为熵权法权重,即组合权重为变异系数法和熵权法所分别确定的权重的线性组合。分别计算ωj与Wj之间的偏差θ1以及ϕj与Wj之间的偏差θ2,当θ1与θ2的平方和最小时α=0.5,即

由此可知,组合权重中主客观权重各占50%。

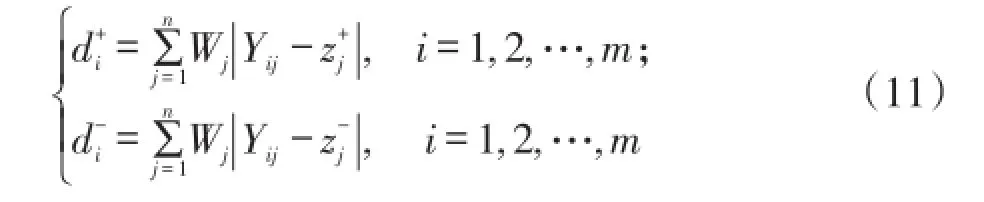

(三)基于改进的灰色TOPSIS评价

灰色关联作为灰色系统理论中的基础概念,是指主系统之间或子系统与主系统之间的模糊关联。通过构造各比较数列集的曲线族,与参考数列所形成的曲线族进行几何相似度比较,若两者几何形状越相似,则关联度越高[24]。在多指标评价中,若待评对象与理想状况之间灰色关联度越高,则待评对象越接近理想状态。该方法首先建立相对贴近度指标体系,其次计算各评价对象与最优、最劣水平间的马氏距离大小,以完成优选评价。计算步骤:

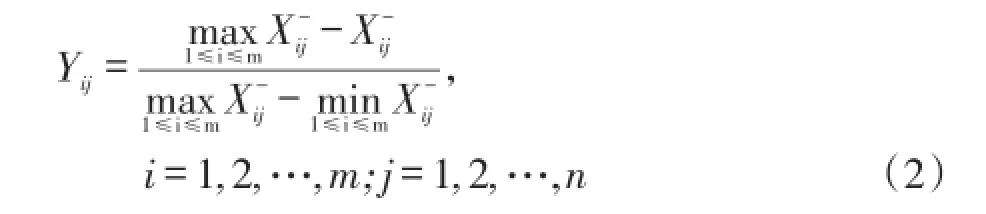

Step1:构造加权决策矩阵Z=(zij)m×n,其中zij=WjYij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)。

Step2:确定矩阵Z的正、负理想解Z+和Z-:

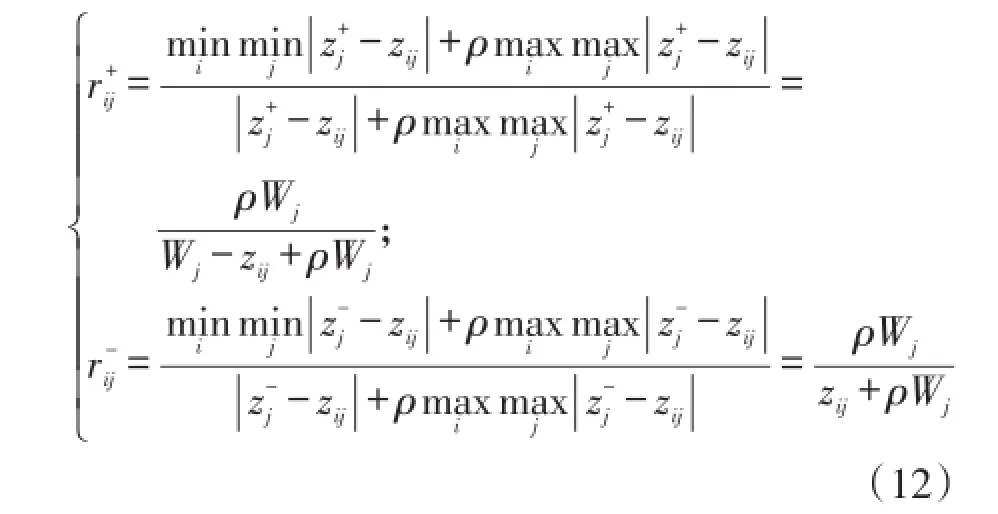

式中,ρ为分辨系数,且ρ∈(0,∞)。ρ的取值可根据具体情况而定,当ρ越小时分辨力越大,且当ρ<0.5463时分辨力最好,因此通常取ρ=0.5。

Step5:计算各待评对象与正、负理想解的灰色关联度:

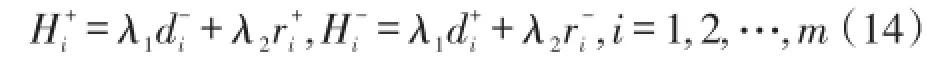

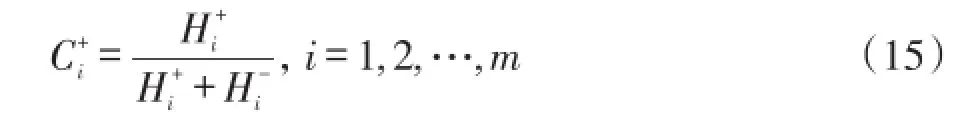

Step6:将Step3和Step5确定的距离与灰色关联度进行合并。当与越大时,待评对象越接近正理想解;当与越大时,待评对象越接近负理想解。因此将合并式设为:

式中,λ1与λ2分别代表决策者对位置和形状的偏好程度,且,决策者可根据具体环境设定λ1与λ2的值。与分别代表待评对象与正、负理想解的距离越大,越接近正理想解越大,则越接近负理想解。

四、山东半岛城市群城市综合竞争力评价

(一)研究区概况

山东半岛城市群依托其突出的区位优势、丰富的自然资源以及较好的产业基础,实现了经济水平的快速提升。在2006年12月,山东省政府正式批准实施《山东半岛城市群总体规划(2006-2020)》,由此山东半岛城市群主体陆域范围得以最终确定,包括威海、烟台、青岛、日照、潍坊、东营、淄博、济南8市,其中含有23个县级市和600个建制镇,总面积达7.33万平方千米。山东半岛城市群已成为经济水平较高、城镇化体系较完善、交通网络发达、产业基础雄厚的北方重要经济增长极。但与此同时,山东半岛城市群也存在着核心城市综合竞争力不足、港口竞争激烈、社会—经济—生态复合系统矛盾突出以及腹地相对狭小等问题。因此,客观评价山东半岛城市群城市综合竞争力,对实现该地区社会—经济—生态协调发展和城市群综合竞争力的提升具有重要意义。

(二)评价指标数据来源

以山东半岛城市群为研究对象,查阅2015年《山东省统计年鉴》、《山东城市统计年鉴》、《山东省环境状况公报》、《中国城市发展报告》、《山东工业经济统计年鉴》、《山东省水资源公报》以及2015年威海、烟台、青岛、日照、潍坊、东营、淄博、济南8市统计年鉴等,采集反映山东半岛城市群各城市综合经济实力、教育科技水平、基础设施建设、对外开放程度以及生态环境建设的32项评价指标原始值,并对其进行标准化处理,以此作为评价指标的初始值。

表2 灰色关联系数矩阵

(三)计算及结果分析

1.指标权重计算

以山东半岛城市群各城市2015年标准化后的指标数据为计算样本,运用组合赋权法确定城市综合竞争力评价指标的组合权重,根据组合权重的大小衡量各评价指标对城市综合竞争力的影响程度,权重计算结果见表1所列。通过对指标权重的计算可知:专利申请受理数、城乡居民人均用电量以及人均使用外资金额等对城市综合竞争力的影响程度较高。

2.山东半岛城市群城市综合竞争力比较分析

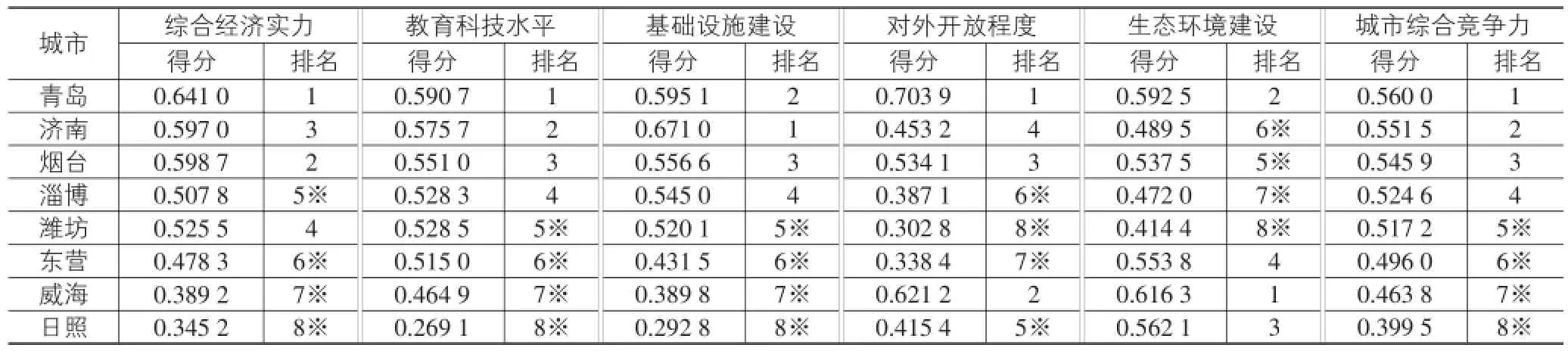

将标准化后的评价指标数据带入改进的灰色TOPSIS评价模型中,通过模型计算,根据值越大越优原则,可得到山东半岛城市群各城市的灰色关联系数矩阵(见表2所列)和综合竞争力得分排名情况(见表3所列)。表2反映了各评价对象关于具体评价指标的详细得分情况,表3反映了各城市在5个不同维度以及综合竞争力方面的排名结果。

表3 山东半岛城市群城市综合竞争力比较

3.模型计算结果及结论

(1)在城市综合竞争力方面,各城市间得分的标准差为0.053 8,说明综合竞争力差距不太明显。其中排在前3名的城市依次是青岛、济南和烟台,这3个城市的得分都在0.54以上,其中青岛和济南作为山东半岛城市群的两个核心城市,通过发展集群经济、调整产业结构以及在基础设施和居民生活等方面的相关政策的落实,使得这两个城市在综合经济实力等5个维度上的排名都居前列,因此在城市综合竞争力的总体排名中分列1、2名。由此说明城市综合竞争力的提高需要综合经济实力、教育科技水平、基础设施建设等方面的均衡协调发展,以促进整体水平的提高。烟台的综合经济实力排在8个城市的第2位,仅次于区域经济中心青岛市,其依靠城市经济实力的拉动作用在综合竞争力的排名中位居第3名。城市综合竞争力排名靠后的东营、威海和日照,这3个城市在综合经济实力、教育科技水平、基础设施建设以及对外开放程度4个维度的不同方面存在明显的缺陷,东营在这4个维度上的排名都在第5名之后,威海只在对外开放程度和生态环境建设方面优势明显,日照的前3项排名都在8个城市中垫底。因此这些在某项竞争力上严重滞后的城市很难在综合竞争力上取得突破。

(2)从城市综合经济实力来看,8个城市间存在较大差距,标准差达到0.103 9,其中青岛在该项的得分是日照的2倍左右。在这8个城市中,青岛、济南和烟台的综合经济实力优势明显,得分都在0.59以上,排在前3名。青岛作为山东重点建设城市,其位居第1的原因在于它的三产比重[0.732 0,0.379 7]、城镇化率[1.000 0,0.333 3]、人均年末储蓄余额[0.753 9, 0.374 0]以及人均财政收入[0.994 6,0.333 9]的计算得分都排在前列;济南由于其第三产业较发达[1.000 0, 0.333 3],城镇职工年平均工资[0.815 3,0.360 6]和城镇化水平较高[0.826 6,0.358 4],使得其综合经济实力排在第2名;烟台则是由于其经济总量和工业化水平较高[0.769 1,0.370 4],从而带动其综合经济实力较发达。而综合经济实力较弱的城市有东营、威海和日照,这三个城市的综合得分分别只有0.478 3、0.389 2、0.345 2,阻碍此3市综合经济实力提升的最大短板因素在于城市的经济总量太低。

(3)从教育科技水平来看,上述8个市在此项上的差距也比较明显,标准差达到0.102 1,同样青岛在该项的得分是日照的2倍左右。青岛、济南和烟台3市的竞争力最强,其得分都在0.55以上,青岛由于专利申请受理数最多[1.000 0,0.333 3],人均教育支出[0.716 2,0.384 1]、人均科技支出[0.862 8,0.352 0]较大,从而使教育科技水平明显高于其他地市;济南由于每万人中科技研究人数[1.000 0,0.333 3]最多以及人均公共图书馆藏书量较多使其在此项的竞争力得到显著增强;烟台由于人均公共图书馆藏书量最多[1.000 0,0.333 3],并且在教育科技的各个层面发展都较为协调,从而促使其整体的教育科技水平较高。科技教育水平较低的城市有潍坊、东营、威海和日照4市,其中东营和威海在教育投入强度[0.449 5, 0.563 3]、[0.387 3,0.705 2]和专利申请受理数[0.347 5, 0.891 2]、[0.342 1,0.928 6]方面得分偏低,使得它们在此项的竞争力大打折扣;潍坊则是由于人均教育支出较少[0.419 1,0.619 7]而且人均图书馆藏书量偏少[0.427 2,0.602 8],从而导致教育科技水平偏低;日照则是在教育科技的各个方面得分都较低,反映在教育科技竞争力上当然就较弱。

(4)从基础设施建设来看,8个城市间的得分标准差达到0.121 7,其中济南在此项的得分(0.671 0)是日照(0.292 8)的2.29倍,差距较为显著。其中,基础设施建设较完善城市有济南、青岛、烟台和淄博4市,得分都在0.54以上,济南在城乡居民人均用电量[1.000 0,0.333 3]、每万人拥有病床数[1.000 0,0.333 3]、人均邮电业务量[1.000 0,0.333 3]以及每万人拥有公共汽车数[1.000 0,0.333 3]这4个方面的得分都位居首位,因此其基础设施建设水平最高;青岛和淄博在总共6个层面上的得分都比较靠前,发展较为均衡,因此其综合排名也比较高;烟台只在人均城市道路面积[0.352 1,0.861 9]这一项的得分较低,而其余5个维度的得分较高,因此其综合得分排在第3的位置。基础设施建设存在较大欠缺的城市有威海和日照2市,威海在人均用水量[0.362 1,0.807 4]、城乡居民人均用电量[0.403 5,0.657 1]以及人均城市道路面积[0.457 6,0.551 1]这3个方面存在明显的短板,造成其城市基础设施建设存在较大不足;日照只是在人均城市道路面积[0.502 0,0.498 1]此项上的得分较为理想,而其余5项的得分在8个城市中基本垫底,因此其基础设施建设水平较低。

(5)从对外开放程度来看,8个城市在该维度上的差别较为显著,标准差达到0.139 8,从得分情况来看,青岛与得分最低的潍坊之间分差达0.401 1。其中,青岛、威海和烟台通过与韩国、日本等周边国家的密切交流合作,使其显现出较高的对外开放水平与对外合作基础,从而促使3市在此维度的得分都在0.534 1以上。青岛作为我国对外开放最早的城市之一,目前与世界216个国家和地区有贸易往来,与64个国外城市缔结友好城市关系,与34个国外城市建立经济合作伙伴关系,1 800多家海外商社、公司在青岛常设办事机构,青岛常驻外国人口10万。因此,其在人均旅游外汇收入[1.000 0,0.333 3]、人均使用外资金额[1.000 0,0.333 3]以及进出口总额占GDP比重[1.000 0,0.333 3]的计算得分都排在第1位,而且人均社会零售品总额[0.633 1,0.413 2]也居前位,因此其对外开放程度在8个城市中最高;威海依靠其旅游外汇收入[0.923 4,0.342 8]和社会零售品的销售总额[1.000 0,0.333 3]的明显优势,使其对外开放程度得到大幅度提升;烟台在对外开放程度的4个方面发展较为协调,从而促使其整体水平较高。在此项上比较落后的城市主要有淄博、东营和潍坊,3市的综合得分都低于0.4,由于此3市地处山东半岛的内陆地区,与青岛、威海这些海滨城市的差距非常明显,造成淄博、东营和潍坊在人均旅游外汇收入等4个层面上的得分都较低,最终导致在对外开放水平上的竞争力远低于其他5个城市。

(6)从生态环境建设来看,8个城市在此项的分差最小,最大分差只有0.202 0,标准差为0.067;其中威海、青岛、日照和东营4市的生态环境建设得分较高,均在0.55以上,威海在此项的得分达到0.616 3排在首位,主要原因是威海在建成区绿化覆盖率[1.000 0, 0.333 3]、人均公园绿地面积[1.000 0,0.333 3]以及生活垃圾无害化处理率[1.000 0,0.333 3]的计算得分都位居第1;青岛、日照和东营3市的生态环境建设的各个指标的得分都居前列,因此它们的生态环境建设水平也相对较高;而济南、淄博和潍坊在生态环境建设方面相对滞后,得分均低于0.5,济南在建成区绿化覆盖率[0.333 3,1.000 0]、环保投入强度[0.333 3, 1.000 0]、人均公园绿地面积[0.333 3,1.000 0]以及生活垃圾无害化处理率[0.333 3,1.000 0]的计算得分均在8个城市中垫底,因此其生态环境建设水平较低;淄博和潍坊作为我国重要的重工业生产基地,其排放的废气、废水、废渣以及粉尘等污染物对环境的污染尤为严重,因此淄博和潍坊在生态环境建设的各个评价指标上的得分都较低,导致其在此项的竞争力也较弱。总体来看,山东半岛城市群工业发展模式较为粗放,经济发展与资源环境的矛盾日益突出,必须通过转变经济发展模式和优化产业结构的方式,走绿色可持续发展的道路。

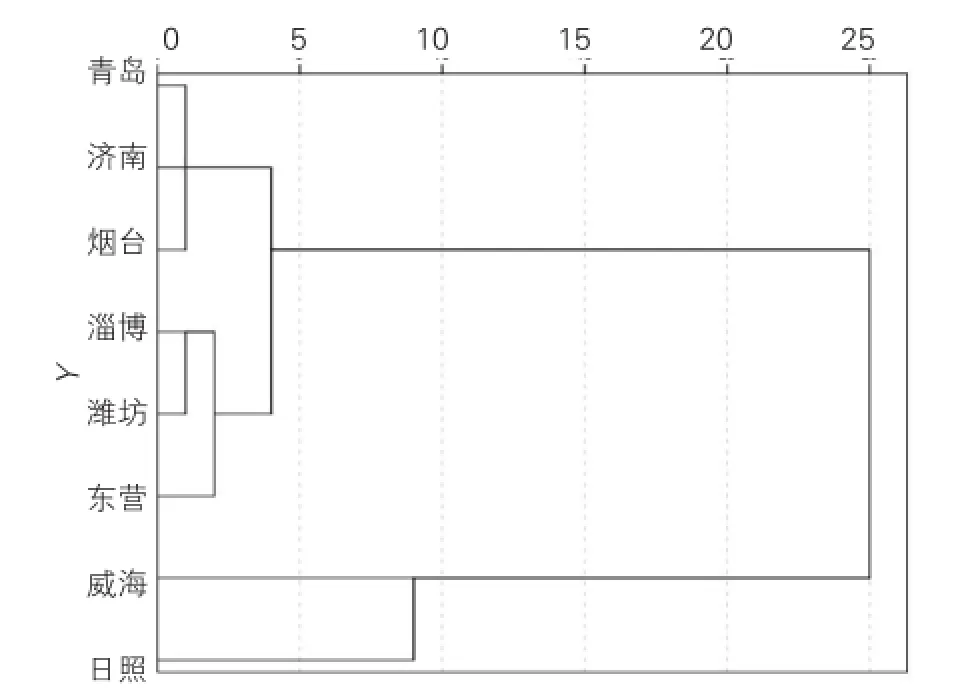

4.山东半岛城市群城市综合竞争力类型

基于表3计算结果,运用SPSS 23.0软件,通过聚类分析对山东半岛城市群各城市综合竞争力得分进行最优分割,从而得到聚类树状图如图2所示。

图2 聚类树状分析

根据图2可知,山东半岛城市群城市综合竞争力大致可分为3大类,其中,济南、烟台、青岛的城市竞争力强;淄博、潍坊、东营的城市竞争力较强;而威海和日照的城市竞争力偏弱。再次结合表2与表3的计算结果,济南、烟台以及青岛3市的综合得分都在0.54以上,而且在综合经济实力等5个维度上基本上无短板因素,相较于该城市群的其他城市具有相对优势,表明山东半岛城市群各城市发展尚不均衡。淄博、潍坊以及东营相较于威海和日照具有一定优势,工业基础牢固,城市化水平较高。但是,威海和日照由于经济发展起步较晚,目前的产业规模与经济总量较小,导致这两个城市的综合竞争力偏弱,城市尚有较大的开发空间。

五、结论

本文基于组合赋权和改进灰色TOPSIS模型,从综合经济实力等5个维度上构建城市综合竞争力评价指标体系,并对山东半岛城市群城市综合竞争力进行评价分析,结果表明2015年该地区8个城市的综合竞争力排序为:青岛、济南、烟台、淄博、潍坊、东营、威海、日照。其中,除日照的城市综合竞争力水平偏低之外,其余7市间的综合竞争力得分相差不太明显,表明山东半岛城市群的核心城市青岛和济南的经济实力有限,缺少对周边城市的辐射带动能力,核心城市的“龙头”带动作用偏弱制约着山东半岛城市群的持续发展。这与目前山东半岛城市群的社会经济发展现状基本吻合。虽然仅通过城市综合竞争力评价得分的差异不能完全反映出各城市间的发展水平差异,但是,从长期发展角度来看,随着黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区等国家发展战略的实施,山东半岛城市群综合竞争力水平会得到快速提升。因此,需通过采取有效的对策措施以促进山东半岛城市群整体竞争实力的全面持续性发展。

(一)发展集群式产业,提升双核集聚辐射功能

一方面,基于市场导向,各市要通过整合产业优势、调整产业结构,培育发展具有强竞争力的集群式产业;另一方面,青岛和济南作为先导性城市,现已成为山东半岛城市群的产业要素配置中心、信息流转中心、产业扩散中心以及技术创新中心,因此,要提升青岛和济南作为双核城市的集聚、辐射功能,充分发挥双核在山东半岛城市群中的产业增长极作用。同时,青岛和济南还需加快产业分工转移和产业结构调整,形成各市产业的梯度分工与互惠互利,凸显城市群产业的互补性与差异性,从而推动山东半岛城市群产业布局的优化升级。

(二)深化外向型经济发展,提高外资利用效率

政府相关部门须制定并出台区域统一的开放政策,通过宏观调控以完善信息服务体系和保障机制,不断深化外向型经济发展。各市在充分发挥自身资源优势、区位优势以及产业优势的基础上,通过建设全方位的对外开放平台,提高对外资的利用效率和承接外资转移产业的能力,从而促进产业结构的升级优化和山东半岛城市群经济持续性增长。与此同时,充分发挥青岛港、日照港以及烟台港等7大沿海港口的对外开放优势,创建沿海—内陆互联互动的对外开放新格局。

(三)加强城市间交流合作,发挥城市群整体优势

根据各城市的功能定位以及在人口、资源与环境方面的发展潜力,对山东半岛城市群的整体规划进行统一制定,构建区域公共开放的市场体系。同时,各市应基于互利共赢的原则以及在城市群中的角色定位,积极地与其他城市开展交流与合作,并借鉴其他城市群的发展经验,充分发挥山东半岛城市群的城市特色与整体优势。

(四)构建工业生态体系,优化城市生活环境

各城市要加强对生态环境的治理和保护工作,努力提升城市生产生活环境。对工业生产排污,须严格监督和管理,对污染严重同时无力治理的工业企业要强制关停或转产。对于居民生活排污,首先,要倡导居民养成环保型消费的生活方式并同时实行垃圾收费制度来降低居民排污量;其次,建立先进的垃圾、污水处理厂对污染物进行有效处理,努力实现零污染。在控制排污的同时,要通过发展低碳循环经济、构建工业生态体系,促进经济、社会、环境的协调有序发展。

[1]线实,陈振光.城市竞争力与区域城市竞合:一个理论的分析框架[J].经济地理,2015(3):1-5.

[2]Henrik G L.A hypothesis of the dimensional organization of the city constructs.A starting point for city brand positioning[J].Journal of Destination Marketing&Management,2015,4(1):13-23.

[3]程玉鸿,陈利静.城市网络视角的城市竞争力解构[J].经济学家,2012(8):72-79.

[4]Gordon I R,Cheshire P C.Location advantage and the les⁃sons of territorial competition in Europe[M].Sweden:Ud⁃devalla,1998:150-160.

[5]Sotarauta M,Linnamaa R.Urban competitiveness and man⁃agement of urban policy networks:some reflections from Tampere and Oulu[R].London:Conference Cities at the Millenium,1998.

[6]迈克尔·波特.竞争论[M].高等第,译.北京:中信出版社,2003:161-206.

[7]Peter Karl Kresl,Balwant Singh.Urban competitiveness and metropolitan centers[J].Urban Studies,2010(2):54-61.

[8]Smallbone D,Kitching J,Athayde R,et al.Entrepreneur⁃ship and competitiveness in a global city[J].International Small Business Journal,2010,28(2):174-190.

[9]Shaleen Singhal,Stanley Mcgreal,Jim Berry.An evaluative model for city competitiveness:Application to UK cities[J].Land Use Policy,2013,30(1):214-222.

[10]李琳,韩宝龙,李祖辉,等.创新型城市竞争力评价指标体系及实证研究——基于长沙与东部主要城市的比较分析[J].经济地理,2011,31(2):224-229.

[11]王发曾,吕金嵘.中原城市群城市竞争力的评价与时空演变[J].地理研究,2011,30(1):49-60.

[12]郭海湘,陈丽,刘龙辉,等.基于TOPSIS法的城市竞争力比较研究——以珠江三角洲城市群为例[J].华东经济管理,2013(1):69-74.

[13]孙宏立.我国中部地区城市群综合竞争力提升研究[J].河南社会科学,2013(2):38-40.

[14]黄春松.长三角经济区、珠三角经济区与海西经济区的城市竞争力综合比较——基于因子分析模型的研究[J].经济社会体制比较,2013(1):205-216.

[15]孙亚男.长三角城市群综合竞争力评价及发展定位研究[J].南京社会科学,2015(4):151-156.

[16]陈峰.城市竞争力研究——以江苏沿江八市为例[D].扬州:扬州大学,2007.

[17]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002:174-180.

[18]喻晓.长江三角洲地区城市综合竞争力评估研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[19]倪鹏飞.中国城市竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2008:206-215.

[20]徐康宁.论城市竞争与城市竞争力[J].南京社会科学,2002(5):1-6.

[21]李伟,杨国才.基于熵权TOPSIS法的城市竞争力综合比较与时间演化分析——以“中四角”城市群为例[J].暨南学报:哲学社会科学版,2015(10):77-86.

[22]夏永久,朱喜钢,储金龙.基于ESDA的安徽省县域经济综合竞争力空间演变特征研究[J].经济地理,2011,31(9):1427-1431.

[23]Chorianopoulos I,Pagonis T,Koukoulas S.Planning,com⁃petitiveness and sprawl in the Mediterranean city:the case of athens[J].Cities,2010,27:249-259.

[24]李自琼,李向东,陈晓雪.基于灰色关联度的开发区创新转型能力综合评价研究[J].宏观经济研究,2015(12):115-120.

A Study on the Evaluation of the Cities’Comprehensive Competitiveness in the Shandong Peninsula Urban Agglomerations—Based on the Improved Grey TOPSIS Method

WU Peng,DONG Hui-zhong,QIU Shi-lei,YIN Xiu-qing

(School of Business,Shandong University of Technology,Zibo 255012,China)

The scientific evaluation of the city’s comprehensive competitiveness is the basis of formulating the urban development plan⁃ning and the research has an important significance for the healthy development of the city and its region.This paper is based on eight cit⁃ies of Shandong peninsula urban agglomerations for the study.On the basis of summarizing the existing researches,it selects 32 core evalu⁃ation indicators from 5 aspects:comprehensive economic strength,education and technology level,infrastructure construction,opening de⁃gree and ecological environment construction,then it quantitatively evaluates the cities’comprehensive competitiveness in the Shandong peninsula urban agglomerations based on the combined weights and improved grey TOPSIS method.Moreover,this paper carries on the comparative analysis for each city in the Shandong peninsula urban agglomerations.According to the results of the analysis,this paper pro⁃poses some countermeasures to improve the cities’comprehensive competitiveness in the Shandong peninsula urban agglomerations.

urban comprehensive competitiveness;improved grey TOPSIS;evaluation system;Shandong peninsula urban agglomerations

F127;F290

A

1007-5097(2017)02-0027-09

[责任编辑:欧世平]

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.02.004

2016-06-30

国家自然科学基金项目(71371112);山东省自然科学基金项目(ZR2012GM020)

吴朋(1991-),男,山东淄博人,硕士研究生,研究方向:管理科学与工程;

董会忠(1968-),男,山东烟台人,副教授,博士,通讯作者,研究方向:能源系统分析与工业生态化;

邱士雷(1991-),男,山东泰安人,硕士研究生,研究方向:区域经济分析与规划;

殷秀清(1970-),女,山东禹城人,副教授,硕士,研究方向:系统优化与运营管理。