社区获得性肺炎住院患者抗菌药物合理使用专项点评标准的建立与应用效果评价Δ

2017-02-23谢奕丹吴晓玲黄光鸿符子艺广东省中西医结合医院药学部广东佛山5800广东省中西医结合医院消化内科广东佛山5800广东省中西医结合医院呼吸内科广东佛山5800

谢奕丹,吴晓玲,黄光鸿,符子艺(.广东省中西医结合医院药学部,广东佛山 5800;.广东省中西医结合医院消化内科,广东佛山 5800;.广东省中西医结合医院呼吸内科,广东佛山 5800)

社区获得性肺炎住院患者抗菌药物合理使用专项点评标准的建立与应用效果评价Δ

谢奕丹1*,吴晓玲1,黄光鸿2,符子艺3(1.广东省中西医结合医院药学部,广东佛山 528200;2.广东省中西医结合医院消化内科,广东佛山 528200;3.广东省中西医结合医院呼吸内科,广东佛山 528200)

目的:建立社区获得性肺炎(CAP)住院患者抗菌药物合理使用专项点评标准(以下简称“CAP专项点评标准”),评价其应用效果。方法:临床药师参照相关指南、规范和药品说明书等资料,与感染相关科室医师共同协商后,从药物选择、用法用量、用药疗程、联合用药指征、联合用药配伍、药物更换与用药相关的检查等7个方面入手,建立我院“CAP专项点评标准”。采用抽签法选取2014年1-6月(干预前组)和2015年1-6月(干预后组)我院呼吸内科CAP住院患者各50例,以上述标准为依据进行专项点评干预,比较干预前后两组患者抗菌药物的使用情况及疗效。结果:经CAP专项点评后,干预后组患者药物选择、用药疗程、联合用药指征、联合用药配伍和总体用药合理率分别由干预前的56.00%、68.00%、90.00%、92.00%和30.00%上升至88.00%、98.00%、100%、100%和84.00%,初始经验治疗抗菌药物联合用药的比例由干预前的64.00%下降至32.00%,具指征联合用药的比例由干预前的71.88%上升至100%,差异均有统计学意义(P<0.05)。干预后组患者抗菌药物用药频度、使用强度和平均住院药物费用均低于干预前组,而平均抗菌药物费用占住院药物费用的比例高于干预前组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组患者治疗总有效率均为100%,但干预后组疗效判定为“显效”的患者比例显著上升,而疗效判定为“进步”的患者比例显著下降,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:以“CAP专项点评标准”为依据的专项点评干预可改善CAP住院患者抗菌药物的使用情况,是针对其用药医嘱点评模式的有益探索。

社区获得性肺炎;住院患者;专项点评标准;临床药师;干预;抗菌药物;合理使用

我院自1997年着手开展以合理用药为中心的临床药学工作,探讨医院临床药学模式及处方点评模式[1-2]。2009年,以我院药学部吴晓玲主任为组长起草的《广东省处方点评实施规范》正式发布,2010年国家《医院处方点评管理规范(试行)》开始实施,两者均提出了专项处方点评制度,而这些规范主要以门诊处方或某类药物的点评为主,针对某一疾病住院患者医嘱的综合点评规范仍尚未明确[3-5]。我院临床药师曾采用一般处方的点评方法对社区获得性肺炎(Community-acquired pneumonia,CAP)住院患者的抗菌药物使用进行干预,干预虽起到了积极作用,但其效果仍欠理想[6]。考虑到一般处方点评方法的针对性不强,我院也曾组织临床药师对CAP患者抗菌药物的使用进行专项点评,发现由于临床药师学历、工作经验、工作年限等不同对同一患者的评价存在较大差异[7]。因此,有必要更深入地探索适合CAP住院患者的医嘱点评模式。鉴于此,我院临床药师在相关指南、规范和药品说明书等的基础上建立了“CAP住院患者抗菌药物合理使用专项点评标准”(以下简称“CAP专项点评标准”),并对其应用效果进行评价,为促进临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

纳入标准:(1)符合2013年中华医学会呼吸病学分会《社区获得性肺炎诊断和治疗指南》(以下简称“《指南》”)的诊断标准[8]者;(2)年龄为18~80岁。排除标准:(1)诊断或合并肺结核、肺部肿瘤、非感染性肺间质性疾病、肺水肿、肺不张、肺栓塞、肺嗜酸性粒细胞浸润症和肺血管炎等患者;(2)合并心脑血管、肝脏、肾脏和造血系统等严重危及生命的原发性疾病患者;(3)精神病患者或不能遵医嘱用药者;(4)入院诊断为肺炎,但未进行胸部X线检查者。所有患者均知情同意并签署知情同意书。

采用抽签法选取2014年1-6月(干预前组)和2015年1-6月(干预后组)我院呼吸内科CAP住院患者,各50例,其中干预前组男性26例,女性24例,年龄27~80岁,平均年龄(57.58±14.21)岁,平均住院天数(7.50± 2.34)d;干预后组男性26例,女性24例,年龄18~79岁,平均年龄(56.60±18.79)岁,平均住院天数(7.78±2.58)d。两组患者的性别、年龄和住院天数等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 “CAP专项点评标准”的建立

依据《指南》、2012年《抗菌药物临床应用管理办法》[9]和《药物临床信息参考》[10]等相关指南与规范,结合抗菌药物的药品说明书等资料,临床药师与感染相关科室的医师共同协商,从以下7个方面入手,建立“CAP专项点评标准”,对抗菌药物使用的合理性进行评价。符合下述各项要求者为合理,否则为不合理。

1.2.1 药物选择 用药选择应符合《指南》、《抗菌药物临床应用指导原则》[11]、专家共识和相关政策法规。如:根据CAP常见病原菌(肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、需氧革兰氏阴性杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎支原体和肺炎衣原体等),推荐单独使用第二代头孢菌素类或联用大环内酯类,喹诺酮类(如左旋氧氟沙星、莫西沙星等),单独使用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂(如阿莫西林克拉维酸钾、氨苄西林钠舒巴坦钠等)或联用大环内酯类,单独使用头孢曲松、头孢噻肟或联用大环内酯类;具铜绿假单胞菌感染危险因素的患者,推荐单独使用具抗铜绿假单胞菌活性的β-内酰胺类(如哌拉西林钠他唑巴坦钠、美洛西林钠舒巴坦钠、头孢哌酮钠舒巴坦钠、头孢他啶、头孢吡肟、亚胺培南、美罗培南等)或联用氨基糖苷类、喹诺酮类。

1.2.2 用法用量 包括剂量、给药频次、溶剂和给药途径。应符合药品说明书和《国家抗微生物治疗指南》[12]等指南和诊疗规范推荐的用法用量,如:头孢呋辛合理的用法用量为0.75~1.5 g,ivgtt,q8 h,头孢曲松合理的用法用量为1~2 g,ivgtt,qd,左氧氟沙星合理的用法用量为0.5~0.75 g,ivgtt,qd;给药途径的选择应遵循“能口服者不注射、能肌内注射者不静脉用药”的原则。

1.2.3 用药疗程 根据感染病原菌不同而有所差异,一般疗程为7~14 d,最少5 d,特殊情况妥善处理。如:对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、克雷伯菌属或厌氧菌感染,疗程应≥2周;肺炎支原体或肺炎衣原体感染,疗程应为10~14 d;军团菌感染,疗程应为14~21 d;出现药物禁忌证或排除相关病原菌感染时应及时停药。

1.2.4 联合用药指征 依据《指南》判定为严重感染、单一抗菌药物不能控制的需氧菌和厌氧菌混合感染、需长时间治疗且病原菌易对某些抗菌药物产生耐药性的感染(如深部真菌病)等具有联合用药指征。

1.2.5 联合用药配伍 联用药物具有协同作用,且符合《指南》推荐的方案(如β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂联合大环内酯类、氨基糖苷类或喹诺酮类等)。

1.2.6 药物更换 有更换药物的临床或实验室依据,特殊情况下使用抗菌药物不足2 d就更换抗菌药物的应在病程记录中详细分析原因。

1.2.7 与用药相关的检查 在使用、更换抗菌药物前留取临床标本行病原菌培养、药敏试验或其他病原学检查;根据药品不良反应特点进行相应项目(如肝、肾功能等)的监测(尤其是对于特殊人群);根据患者用药和病情变化定期进行患者的体温、血常规、肝肾功能、止/凝血功能、病原学、肺部影像学检查及功能性检测等。

1.3 干预方法

以“CAP专项点评标准”为依据,对我院呼吸内科CAP住院患者抗菌药物的使用情况进行专项点评干预,其流程如下。

1.3.1 人员培训 将“CAP专项点评标准”印刷成册发放到呼吸内科,并自2014年下半年起,采用专题授课等方式对该科临床医护人员进行培训。

1.3.2 用药分析与建议 干预期内,根据上述“CAP专项点评标准”对呼吸内科CAP住院患者的医嘱进行合理性评价及分析,并提出有针对性的合理用药建议。

1.3.3 反馈与干预 在查房或交接班时,由临床药师向处方医师当面反馈;通过临床药师工作站以用药建议的形式反馈;电话反馈;对于严重、重复出现、且有代表性的不合理用药在处方点评栏上张贴,不点名公示;在院内处方点评专栏上予以全院通报。

1.3.4 疗效追踪 在反馈、干预的过程中,临床药师予以药学监护,并追踪患者的疗效和不良反应。

1.3.5 完善标准 根据追踪结果对“CAP专项点评标准”进行修订、完善,并将其纳入医院用药临床路径,然后进行下一阶段的评价,整个过程仍以“CAP专项点评标准”为核心,不断循环,以达到持续改进的目的。

1.4 干预效果评价

1.4.1 抗菌药物使用合理性评价 参照“1.2”项下标准对我院呼吸内科CAP患者抗菌药物的使用进行合理性评价,计算各指标的合理率和总体合理率,并统计其初始经验性治疗联合用药及具指征联合用药的比例。

1.4.2 抗菌药物使用相关指标 对两组患者抗菌药物用药频度(Drug daily dose system,DDDs)、抗菌药物使用强度(Antibiotics use density,AUD)、平均抗菌药物费用、平均住院药物费用、平均抗菌药物费用占住院药物费用的比例、病原学送检率和疗效等指标分别进行统计分析。

1.4.3 疗效评价标准[13]①痊愈:发热咳嗽、肺部啰音、白细胞、痰标本等4项指标均恢复正常;②显效:上述4项指标中有3项恢复正常;③进步:上述症状有所缓解,但是不明显,恢复正常的指标<3项;④无效:病情无好转甚至加重。总有效率=(痊愈例数+显效例数+进步例数)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

采用SPSS 13.0软件对数据进行统计分析。计量资料以表示,方差齐性采用F检验,方差齐时组间比较采用t检验,方差不齐时组间比较采用t’检验或秩和检验;计数资料以例(率)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者干预前后抗菌药物使用合理性评价

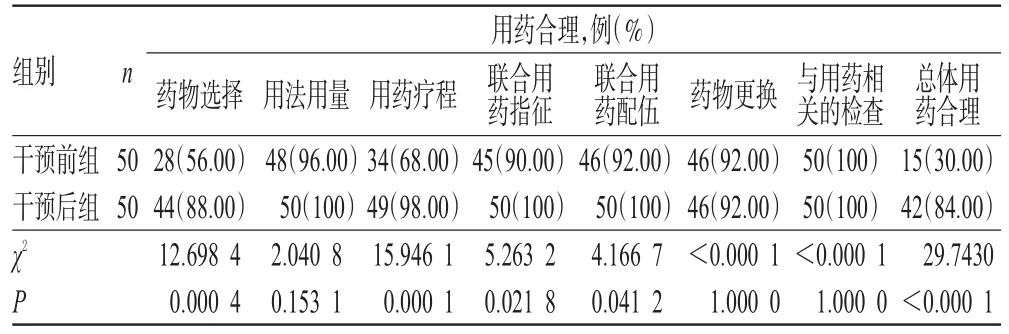

经CAP专项点评后,干预后组在药物选择、用药疗程、联合用药指征、联合用药配伍和总体用药合理性方面均有所改善,其合理率分别由干预前的56.00%、 68.00%、90.00%、92.00%和30.00%上升至88.00%、98.00%、100%、100%和84.00%,差异均有统计学意义(P<0.05),详见表1(各病历只要不符合“1.2”项下标准中的1项或1项以上即计为“不合理”)。

表1 两组患者干预前后抗菌药物使用合理性评价结果[例(%%)]Tab 1 Evaluation on rational antibiotics use in 2 groups before and after intervention[case(%%)]

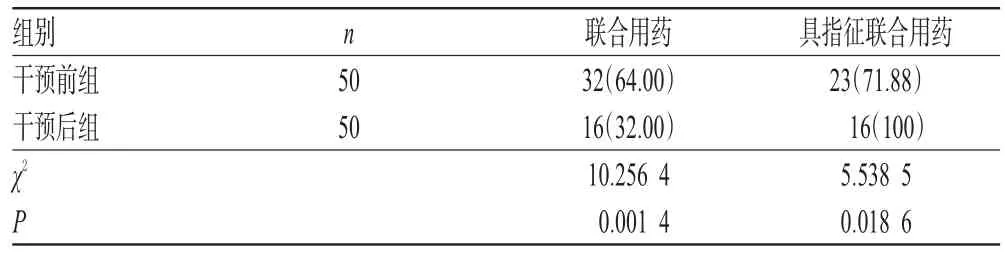

2.2 两组患者干预前后初始经验性治疗联合用药情况比较

经CAP专项点评后,干预后组患者初始经验性治疗联合用药的比例(32.00%)显著低于干预前组(64.00%),具指征联合用药的比例(100%)显著高于干预前组(71.88%),差异均有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 两组患者干预前后初始经验性治疗联合用药情况比较[例(%%)]Tab 2 Comparison of drug combination in the initial empirical treatment between 2 groups before and after intervention[case(%%)]

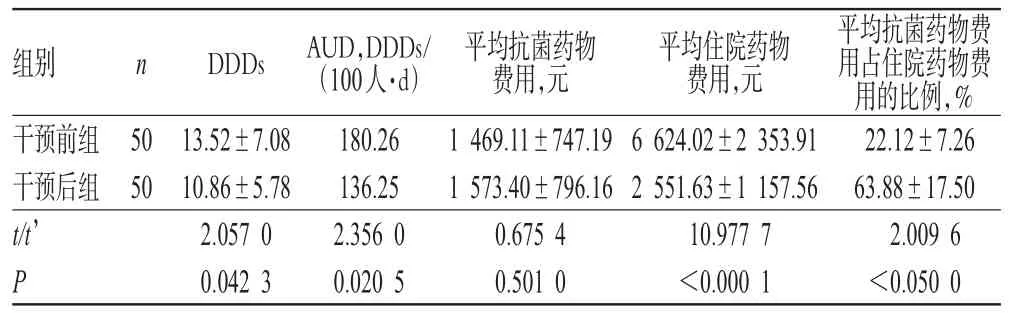

2.3 两组患者干预前后抗菌药物使用相关指标比较

两组患者干预前后的病原学送检率均为100%。经CAP专项点评后,干预后组患者抗菌药物DDDs、AUD和平均住院药物费用均显著低于干预前组,平均抗菌药物费用占住院药物费用的比例显著高于干预前组,差异均有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 两组患者干预前后抗菌药物使用相关指标比较()Tab 3 Comparison of antibiotics use related indexes between 2 groups before and after intervention()

表3 两组患者干预前后抗菌药物使用相关指标比较()Tab 3 Comparison of antibiotics use related indexes between 2 groups before and after intervention()

组别n DDDs干预前组干预后组t/t’P 50 50 13.52±7.08 10.86±5.78 2.057 0 0.042 3 AUD,DDDs/(100人·d)180.26 136.25 2.356 0 0.020 5平均抗菌药物费用,元1 469.11±747.19 1 573.40±796.16 0.675 4 0.501 0平均住院药物费用,元6 624.02±2 353.91 2 551.63±1 157.56 10.977 7<0.000 1平均抗菌药物费用占住院药物费用的比例,% 22.12±7.26 63.88±17.50 2.009 6<0.050 0

2.4 两组患者干预前后疗效比较

两组患者治疗总有效率均为100%,但干预后组疗效判定为“显效”的患者比例(显效率)显著上升,疗效判定为“进步”的患者比例(进步率)显著下降,差异均有统计学意义(P<0.05),详见表4。

表4 干预前后两组患者疗效比较[例(%%)]Tab 4 Comparison of therapeutic efficacies between 2 groups before and after treatment[case(%%)]

3 讨论

3.1 抗菌药物使用合理性评价指标

干预前,我院呼吸内科CAP住院患者抗菌药物使用不合理情况较严重,总体用药合理率为30.00%,临床药师分析其原因可能为:(1)大部分医师对各种抗菌药物的特点并不熟悉,选用抗菌药物是根据自己或上级医师的用药经验,并未完全根据相关指南、原则或药物特点等进行选择;(2)医师对患者的用药疗程关注不够,以至于未能及时停用。我院呼吸内科抗菌药物不合理使用主要体现在以下几个方面。(1)药物选择不适宜(合理率为56.00%)。1)具有抗铜绿假单胞菌活性的β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂过度使用:《指南》中推荐的β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂主要为阿莫西林克拉维酸钾和氨苄西林钠舒巴坦钠,而美洛西林钠舒巴坦钠等具有抗铜绿假单胞菌活性的β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂则仅推荐用于因产β-内酰胺酶而对β-内酰胺类药物耐药的细菌感染患者、铜绿假单胞菌感染高危患者或其他细菌严重感染患者,但不推荐用于对复方制剂中抗菌药物敏感的细菌感染和非产β-内酰胺酶的耐药菌感染患者,不少医师对无铜绿假单胞菌感染高危因素的患者或轻度感染患者过度使用该药。2)序贯治疗选药不当:通常用于序贯疗法的药物必须与静脉制剂具有相同或相近的抗菌谱、抗菌活性和临床疗效[14],如使用美洛西林钠舒巴坦钠治疗的患者宜选用口服阿莫西林克拉维酸钾而非头孢类抗菌药物作为序贯治疗。3)特殊人群选药不当:如既往有青霉素过敏史的患者首选青霉素类或头孢类抗感染,其发生过敏反应的几率将明显增加。(2)用药疗程不合理(合理率为68.00%)。1)大环内酯类药物的疗程过长:部分患者入院时联用大环内酯类覆盖非典型病原体,但在排除非典型病原体或铜绿假单胞菌感染后仍继续使用;2)出院带药无指征:部分患者出院时已痊愈,出院后仍予以携带7 d的口服抗菌药物,带药指征不明确。(3)初始经验性治疗联合用药的比例较高(64.00%),其中具指征联合用药的比例为71.88%,且主要是联用了有抗铜绿假单胞菌活性的β-内酰胺类和喹诺酮类,该类药物的抗菌谱与CAP常见病原菌并不相符。经CAP专项点评干预后,上述不合理使用抗菌药物的情况都有明显改善,且总体用药合理率(84.00%)较本课题组前期报道的一般干预(25.00%)[6]明显升高。

3.2 抗菌药物使用相关指标

经CAP专项点评干预后,干预后组患者AUD、DDDs和平均住院药物费用均较干预前组明显下降,差异均有统计学意义(P<0.05);而干预前后平均抗菌药物费用比较,差异无统计学意义(P>0.05),与已有文献略有不同[15]。临床药师分析其原因可能为:(1)与选用药物的规格差异有关。例如美洛西林钠舒巴坦钠,使用剂量同为2.5 g,规格为0.625 g的制剂单价为80.84元,而规格为1.25 g的制剂则仅需68.06元;(2)与广东实行基本药物采购的新模式有关。新模式下交易办法规定,只能遴选拟使用药品的通用名、剂型和规格,不能指定到具体厂家,因此多个厂家和规格竞价的品种每次中标都有可能与上一次有所差异[16]。毛小红等[17]报道,呼吸内科下呼吸道感染患者抗菌药物AUD为166.68 DDDs/(100人·d);孙克红等[18]报道CAP患者由于其选药品种和用药疗程的差异,其AUD为80~126 DDDs/(100人·d)。本研究结果显示,经CAP专项点评干预后,干预后组患者AUD降至136.25 DDDs/(100人·d),虽较本课题组前期报道的一般干预[146.8 DDDs/(100人·d)][6]有所降低,但仍处于较高水平,主要是因为仍存在用药疗程不合理等情况,有待于进一步的干预。

3.3 干预中发现的问题和对后续干预的启示

在本次干预中,临床药师首次提出针对CAP住院患者抗菌药物使用建立专门细化的点评标准,并应用该标准进行干预。结果发现,使用“CAP专项点评标准”的合理用药干预的效果明显优于一般干预[6],但是干预后组在药物选择、用药疗程和更换药物等方面仍存在不合理的情况,考虑可能原因如下:(1)我院部分新入职的医师尚未进行“CAP专项点评标准”的相关培训;(2)个别医师可能未完全接受或理解该标准;(3)由于患者病情的复杂性、个体差异和部分客观检测手段(如细菌培养等病原学检测阴性率较高等)的限制,临床中各种指南或标准只能解释大部分患者的治疗,“CAP专项点评标准”可能仍存在未完全覆盖的情况。

此次研究中发现的问题提示:(1)在后续的干预中应重点加强上述不合理问题的指导和干预;(2)“CAP专项点评标准”仍有待进一步完善;(3)合理用药干预是一个持续改进的过程,不是依据某一个指南或标准就可以完全实现的,而是随着医学实践和临床科室人员变动不断更新和强化。

3.4 “CAP专项点评标准”建立的意义和干预效果

抗菌药物的合理使用是当今全球关注的问题。CAP患者是使用抗菌药物的主要人群之一。目前,国内外尚无针对住院患者某一类疾病合理用药的专项点评标准及其相关研究,因此建立针对CAP住院患者抗菌药物专项点评标准具有重要的临床意义。

我院临床药师曾采用一般处方点评的方法对CAP患者抗菌药物的使用情况进行干预,但效果欠理想[6],分析其原因可能为:一般处方点评缺乏针对性的标准,不易被医师所接受。因此,临床药师与医师共同协商并建立“CAP专项点评标准”。该标准以相关指南、规范和药品说明书等为依据,细化了各项评价指标的标准,针对性强。通过使用该标准实施合理用药干预后,与一般处方点评的干预效果比较,前者的干预力度更强,总体用药合理性和治疗显效率显著提高,抗菌药物AUD显著下降,提示“CAP专项点评标准”是有力的干预措施,可较好地改善CAP住院患者抗菌药物不合理使用的情况,并降低其住院成本。

综上所述,临床药师通过实施CAP专项点评对我院呼吸内科CAP患者抗菌药物的临床使用进行干预,是针对其用药医嘱点评模式的有益探索,对促进安全、有效、合理使用抗菌药物起到了积极的作用。但由于临床药师的学历、工作经验、工作年限等均会对评价结果造成一定的影响[7],故该标准是否有助于减少不同层次点评人员评价结果间的差异,还有待于进一步的研究。

[1] 吴晓玲,老昌辉,卢梅生.医院临床药学模式的探讨[J].中国医院,2006,10(2):62-64.

[2] 吴晓玲,谢奕丹.医院处方点评模式的研究[J].医药导报,2010,29(1):1-4.

[3] 广东省药学会.广东省处方点评实施规范:试行[J].今日药学,2009,19(4):63-67.

[4] 吴永佩,颜青.《医院处方点评管理规范:试行》释义与药物临床应用评价[J].中国药房,2010,21(38):3553-3557.

[5] 彭晓燕,张信平,潘洁,等.《医院处方点评管理规范:试行》的特点及执行中存在难点的思考[J].实用药物与临床,2010,13(6):471-473.

[6] 谢奕丹,符子艺,黄光鸿.临床药师对社区获得性肺炎患者抗菌药物使用干预效果分析[J].广东药学院学报,2014,30(5):619-623.

[7] 谢奕丹,林梅,丁燕,等.不同临床药师对社区获得性肺炎患者抗菌药物专项点评的比较[J].今日药学,2015,25(1):59-61、65.

[8] 中华医学会呼吸病学分会.社区获得性肺炎诊断和治疗指南[J].中华结核和呼吸杂志,2006,29(10):651-655.

[9] 卫生部.抗菌药物临床应用管理办法[S].2012-04-24.

[10] 四川美康医药软件研究开发有限公司.药物临床信息参考[M].2008年版.重庆:重庆出版社,2008:40-280.

[11] 卫生部,国家中医药管理局,总后卫生部.关于施行《抗菌药物临床应用指导原则》的通知[S].2004-08-19.

[12] 卫生部,合理用药专家委员会.国家抗微生物治疗指南[M].北京:人民卫生出版社,2012:12-17.

[13] 王建波.左氧氟沙星序贯疗法治疗社区获得性肺炎的Meta分析[J].中华全科医学,2014,12(10):1642-1644.

[14] 徐青.抗生素序贯疗法对社区获得性肺炎治疗的临床观察[J].中外医疗,2013,32(12):20-22.

[15] 陈素卿,高云玲.专项整治前后社区获得性肺炎患者抗菌药物应用分析[J].中国药房,2013,24(30):2803-2806.

[16] 曾燕.广东基本药物采购新模式分析[J].中国农村卫生,2015(8):38-39.

[17] 毛小红.抗菌药物临床应用专项整治后呼吸内科抗菌药物使用分析[J].中国医院感染学杂志,2013,23(21):5272-5274.

[18] 孙克红,王新彬,侯宝林,等.社区获得性肺炎治疗中抗菌药的药物经济学分析[J].中国医院药学杂志,2012,32(18):1494-1496.

Establishment and Effects Evaluation of Special Evaluation Standard for Antibiotics Rational Use in the Inpatients with Community-acquired Pneumonia

XIE Yidan1,WU Xiaoling1,HUANG Guanghong2,FU Ziyi3(1.Dept.of Pharmacy,Guangdong Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine,Guangdong Foshan 528200,China;2.Dept.of Gastroenterology,Guangdong Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine,Guangdong Foshan 528200,China;3.Dept.of Respiratory Medicine,Guangdong Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine,Guangdong Foshan 528200,China)

OBJECTIVE:To establish special evaluation standard for antibiotics rational use in the inpatients with community-acquired pneumonia(called“CAP special evaluation standard”for short),and to evaluate its effects.METHODS:Referring to related guideline,specification and drug package inserts,etc.,after consulting with physicians in infection related departments,clinical pharmacists established“CAP special evaluation standard”of our hospital from 7 aspects of drug selection,usage and dosage,medication duration,drug combination indications,drug combination compatibility,drug replacement and medication related examination.50 CAP inpatients were selected from respiratory medicine department of our hospital by lot drawing method during Jan.-Jun.2014(before intervention group)and Jan.-Jun.2015(after intervention group).Above standards were used as basis for special evaluation intervention,and the application of antibiotics and therapeutic efficacies were compared between 2 groups before and after intervention.RESULTS:After CAP special evaluation,rational rate of drug selection,medication duration,drug combination indications,drug combination compatibility,whole medication increased from 56.00%,68.00%,90.00%,92.00%and 30.00%to 88.00%,98.00%,100%,100%and 84.00%.In the initial empirical treatment,the ratio of drug combination decreased from 64.00%to 32.00%,and the utilization ratio of drug combination indications rose from 71.86%before intervention to 100%after intervention,with statistical significance(P<0.05).DDDs,AUD and average hospitalization cost of after intervention group were lower than those of before intervention group,but the ratio of average antibiotics cost in hospitalization cost was higher than before intervention group,with statistical significance(P<0.05).Total effective rate of 2 groups was 100%;the proportion of patients with“significant therapeutic efficacy”was increased significantly in after intervention group,but that of patients with“therapeutic efficacy improvement”was decreased significantly,with statistical significance(P<0.05).CONCLUSIONS:The special evaluation intervention based on“CAP special evaluation standard”can improve the use of antibiotics in the CAP inpatients,and it is a useful exploration for the evaluation mode ofmedication order.

Community-acquired pneumonia;Inpatients;Special evaluation standard;Clinical pharmacists;Intervention;Antibiotics;Rational use

R979.9

A

1001-0408(2017)02-0262-05

2016-03-19

2016-09-21)

(编辑:张元媛)

佛山市卫生局医学科研立项课题(No.2014258)

*副主任药师。研究方向:临床药学。电话:0757-86822583。E-mail:xieandgan@163.com

DOI10.6039/j.issn.1001-0408.2017.02.33