渔药药效学专题讲座

——第一章 渔药药物效应动力学基础(1)

2017-02-20汪建国

汪建国

(中国科学院水生生物研究生 研究员 博导)

渔药药效学专题讲座

——第一章 渔药药物效应动力学基础(1)

汪建国

(中国科学院水生生物研究生 研究员 博导)

渔药药物效应动力学,也称为鱼类药物效应动力学,简称渔药药效学,是研究渔药对机体作用及作用机制的科学,是鱼类药理学的一个重要内容。其研究主要集中在药物与药物作用靶点之间相互作用所引起的生理生化效应和产生这些效应的分子作用机制。渔药药效学,是指导水产养殖临床合理用药,避免药物不良反应和研制新药的重要理论基础。

一、渔药作用的基本规律

渔药作用是渔药与作用机体的初始作用,渔药效应是渔药作用的结果,包括抑制和杀灭病原体、改良养殖环境和调节水产动物的生理机能。

对绝大多数渔药而言,能增强或减弱鱼体的固有的生理、生化功能,能使机体功能增强的渔药作用称为兴奋作用,如腺体分泌增加、呼吸加深加快、肌肉收缩等;能使机体功能减弱的称为抑制作用,如酶活性降低、呼吸变浅变慢、平滑肌松弛等。能导致兴奋作用的药物称兴奋药,而引起抑制作用的药物称抑制药。还有一类药物作用主要为杀灭或抑制寄生性生物,他们对宿主无明显的毒性,通过干扰病原体的代谢抑制病原体的生长繁殖,从而有利于鱼体发挥抗病性能,而达到治疗疾病的目的。

药物作用的同时可能伴随有新陈代谢,例如,肾上腺素加强心肌收缩时伴随有酶的激活、物质分解和能量释放等。机体在长期接触药物时可能产生对药物的适应能力,即对药物产生耐受性,表现为药效减弱或消失。产生耐受性的机制十分复杂,药物对“药酶”活性的诱导作用是许多药物产生耐受性的原因之一。而在应用化学治疗药物治疗细菌、寄生虫等感染性疾病时,它们也会对药物产生适应性,称为抗药性或耐药性。甚至有些细菌或寄生虫还可对某些抗生素产生依赖性。

多数药物通过化学反应而产生效应,药物作用的特异性取决于化学反应的专一性,而后者又取决于药物的化学结构,这被称为药物的构效关系。构效关系是药物作用特异性的物质基础。活性基团改变、侧链长短、电荷改变、手性异构或分子构象等微小的化学结构差异都可能影响药效的性质和强度。

(一)渔药作用的类型

渔药作用的类型主要有:

1.局部作用 是指渔药在用药部位产生作用,局部作用不仅发生在水产动物机体表面,也可表现在水产动物的体内。如外用消毒剂在皮肤黏膜表面的抗感染作用,发生在机体表面,而杀虫驱虫药等口服不易吸收,在体内产生局部作用,如口服阿苯咪唑驱杀寄生在鲤鱼体内的九江头槽绦虫(Bothriocephalus spp.)和长棘吻虫(Rhadinarhynchus spp.),黄鳝体内的毛细线虫(Capillaria sp.)等都是在体内的局部作用而发挥药效的。

2.吸收作用 也称全身作用,指当渔药通过水产动物的吸收进入体液循环后分布到各组织器官后所产生的药物效用,如内服用药。外用药也可通过皮肤或黏膜吸收产生吸收作用,甚至引起中毒。

3.直接作用 是指渔药直接作用于水产动物机体或某些器官的效应,如三氯异氰脲酸、漂白粉等消毒药。

4.间接作用 是指渔药通过对水产动物的神经或体液的调节后所引起的进一步作用,如亚甲蓝能解救观赏鱼类氰化物、亚硝酸盐等的中毒以及缓和服用磺胺类鱼药等引起的高铁血红蛋白症的作用等。

对于水产动物而言,由于其生活环境的特殊性,渔药作用也有其特殊性,体外用药发挥局部作用只适合于小型水体,对于大水面用药就有其限制性;口服用药发挥全身作用只针对未丧失食欲的水产动物才能发挥药效,因为一旦水产动物开始生病,尤其是一些内脏器官的疾病发生后,罹病的动物已经没有食欲,即使使用特效药物,也无法进入体内,达不到治疗的目的。因此,养殖业者对于疾病防治必须采取“无病先防,有病早治,防重于治”的方针,才能达到防止或减少水产动物因病死亡而造成的损失。

(二)渔药作用的特点

渔药的基本作用是抑制和杀灭病原体、改良养殖环境和调节水产动物的生理机能。渔药的作用,往往具有以下特点:

1.选择性 在一定剂量范围内,多数渔药被水产动物吸收后,对各器官、组织的作用强度不一,对一、二种器官或组织产生明显的药理作用,而对其他组织作用甚小甚至无作用,渔药的这种特点称为渔药作用的选择性。

渔药作用的选择性机制尚不十分清楚,但与渔药在水产动物体内的分布、渔药与组织细胞的亲和力以及组织细胞的生化功能等方面有关。

渔药在作用部位必须达到一定浓度才能产生效应,因此,药物的分布与选择作用有密切关系。

某些药物对特殊组织有较高的亲和力,如钙沉积于骨骼中,汞、砷等重金属在肝、肾中分布较多,中毒时可损害这些器官。

不同种属生物不同组织的生化功能可能是不同渔药效应选择作用的物质基础。例如,用敌百虫驱杀三代虫病、指环虫病、锚头鳋病、鱼鲺等寄生虫鱼病,敌百虫(有机磷酸酯类)选择性与虫体的胆碱酯酶结合,使酶丧失水解乙酰胆碱的能力,导致虫体内乙酰胆碱蓄积,引起虫体兴奋、痉挛,最后麻痹死亡。而敌百虫与机体之间却不产生任何作用。如果病原体在寄主体内适应得越好,其生化过程就越接近于寄主的组织,渔药作用选择性降低,杀灭它就比较困难。

渔药选择性的临床意义有利于提高治疗的针对性,增强疗效,减少不良反应。同时,它是渔药分类的基础,也是临床选药和拟定治疗方案的基础。

应当指出,渔药作用的选择性是相对的而不是绝对的,它会随着剂量、剂型及其给药方式的改变而发生相应的变化。多数选择性高的渔药其药理活性也较高,使用时针对性强,作用范围窄,如青霉素抑制革兰氏阳性菌细胞壁的合成,杀灭敏感菌的作用就有很强的选择性,属窄谱抗生素。选择性不强的渔药,作用范围广,应用时副作用通常较多,但在多种病原菌感染或诊断未明时,应用也有方便之处,如四环素类等广谱抗生素,不仅对气单胞菌、弧菌、假单胞菌、柱状黄杆菌、金黄色葡萄球菌、李氏杆菌、大肠杆菌等革兰氏阴性和阳性菌有效,而且对螺旋体、支原体、衣原体、立克次氏体等也有效。同时,随着剂量的改变,渔药的选择作用也会变化,从而扩大它的应用范围。反而某些药物因具有选择作用,可能会影响它的应用范围。

2.特异性 多数渔药通过化学反应而产生药理效应。这种化学反应一般是专一性的,从而使渔药作用具有特异性。特异性主要取决于药物的化学结构,如阿托品特异性地阻断M﹣胆碱受体,而对其他受体影响不大。渔药效应的选择性与渔药作用的特异性之间有密切联系,例如,青霉素抑制革兰氏阳性菌细胞壁合成作用的特异性很强,它对杀灭敏感菌的效应也有很强的选择性。但也有些渔药作用的特异性与其效应的选择性并不平行,例如,阿托品阻断M﹣胆碱受体的作用具有很强的特异性,但由于M﹣胆碱受体的广泛分布,该药对内脏、血管、心脏、神经系统等可产生多种作用。

3.双重性 由于渔药作用的选择性是相对的,一些与治疗目的无关的作用有时会引起水产动物的不良作用,多数情况下治疗作用与不良作用会同时发生,这是渔药作用的两重性。

4.特殊性 水体中的浮游生物的数量大、种类多且对各种化学品和重金属比较敏感。渔药不仅对水产动物有作用,而且对水环境中其他水生生物也有影响,这是渔药作用的特殊性。Wollenberger等(2000)研究了养殖场常用的抗生素土霉素、泰乐霉素、喹乙醇和甲硝唑等对大型蚤的作用,结果发现,喹乙醇对大型蚤的急性毒性最强,并对水环境有潜在的不良作用,锥形宽水蚤暴露于1mg/kg的土霉素溶液中会出现生长异常、繁殖障碍等问题。

(三)渔药作用的双重性

渔药作用具有双重性,一方面表现在它可改变机体的生理生化过程或病理过程,有利于对疾病的治疗,另一方面,也可引起机体生理生化过程紊乱或组织结构改变,危害机体。渔药对疾病产生的治疗作用称为疗效;而它对机体所产生的无益有害的作用称为不良反应。

1.渔药的疗效 渔药的疗效表现为药物对疾病的预防和治疗作用,其中治疗又分为对因治疗和对症治疗。

对因治疗是指渔药可消除原发致病因子,治愈疾病,又称“治本”,如渔药的杀菌作用、驱虫作用等;对症治疗指渔药仅能改善疾病症状,增强机体的抵抗力和耐受力,而不能祛除病因,故称“治标”。如使用增氧剂、保肝剂、改水类渔药、微生态制剂等。对因治疗和对症治疗在临床应用中都很重要。一般情况下都希望能对疾病进行对因治疗,彻底治愈,但对病因未明或暂时无法根治的疾病以及某些重危病症,对症治疗也至关重要。一般提倡“急则治标,缓则治本,标本兼治”的治疗原则。

2.不良反应 凡是与用药目的无关,并为可能对水产动物产生有害或与治疗目的的无益的作用称为渔药的不良反应。多数不良反应是渔药本身固有效应的延伸,在一般情况下是可以预知的,但不一定是可以避免的。常见的不良反应有以下几种情况:

(1)副作用 指渔药在治疗剂量治疗时,伴随治疗作用出现的一些与治疗无关的不适反应,一般都较轻微,多半是可以恢复的功能性变化。产生副作用的原因是渔药选择性低,作用范围广泛或同时有多种效应,当其中某一效应作为治疗目的时,其他效应就成为副作用。如抗生素添加到饲料中,对水产动物既可预防细菌性疾病,或兼有促进生长的效果,因此,常被养殖业者广泛使用。但是它会破坏肠道中微生态平衡,导致病原菌的耐药性或组织残留等副面效应。如果用药恰当,在一定程度上是可以避免的。如用硫酸铜、敌百虫等杀虫药进行遍洒治疗时,虽然虫体被杀灭,但其副作用可能会使养殖鱼类产生厌食。

(2)毒性反应 指用药量过大或药物在体内蓄积过多,使水产动物发生严重功能紊乱或病理变化。有时用药剂量不大,但机体对药物过于敏感也能出现毒性反应。绝大多数药物都有一定的毒性。但药物的毒性反应是可预期的。因此,为了防止渔药毒性反应的发生,渔药使用者必须掌握渔药的理化特性,了解不同养殖品种对药物敏感性的差异、以及环境因素对渔药作用的影响等。如杀虫类渔药硫酸铜,对鲤、鲫特别敏感,当长期药浴浓度超过0.7g/m3水体时,则会造成鲤、鲫中毒死亡。

(3)变态反应 它是渔药刺激机体后所所引起的一种免疫反应,它的反应基质与药物原有效应无关。变态反应有时也将其称为过敏反应。有些非肽类药物作为半抗原与机体蛋白结合为抗原后,经过一段时间的敏感化过程,就会产生这种过敏反应。如青霉素、磺胺类、碘等低分子化学物质,是一种半抗原性的药物,它们能与高分子载体结合成完全抗原,产生过敏反应。这种反应的发生与渔药剂量无关或关系甚少,但与水产动物的种属、个体状况有关。变态反应结果在停药后反应可逐渐消失,再次使用时即可导致其再发生。渔药本身、渔药的代谢产物以及渔药中的杂质或辅剂等均可成为过敏原。

(4)继发性反应 指药物的治疗作用所产生的不良后果,又可称为治病矛盾。如养殖动物肠道内有许多细菌寄生,这些菌群互相制约,维持着平衡的共生状态。若长期使用广谱抗生素时,敏感菌株被抑制,不敏感菌株大量繁殖,而使肠道内菌群间的相对平衡状态受到破坏,引起这类病原菌疾病继发性感染,称为二重感染(继发感染)。

(5)后遗效应 指停药后血药浓度降至阈浓度以下时还残存的药理效应。现在认为有些后遗效应是有利的,如抗生素的后遗效应,可以减少给药次数和用药剂量等。

二、渔药量效关系

(一)渔药量效关系

在一定范围内渔药的剂量(或浓度)增加或减少时,其药理效应与剂量在一定范围内成比例,一般来说药物的效应强度随着剂量的变化增加或减弱,这种关系就称为剂量-效应关系。在离体器官或细胞实验中,可以直接用药物浓度表示药量。在整体动物,由于药物浓度不易测得,则以给药剂量表示药量。准确地说,药物效应强度与靶器官药物浓度呈正相关,而多数药物当其在体内分布达到平衡时,靶器官药物浓度与血浆药物浓度呈平行变化,故常可用血药浓度间接反应靶器官的药物浓度。

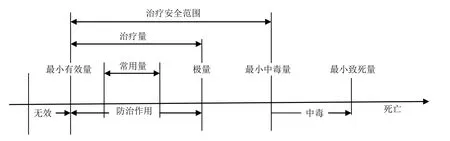

剂量即药物治疗疾病的用量。随着剂量的增加,药物效应从无到有,从小到大直至产生毒性反应。根据药物的量效关系,剂量可分为无效量、最小有效量、治疗量、极量、最小中毒量、中毒量、最小致死量和致死量。它们的关系见图1。

介于最小有效量和最小中毒量之间的范围称为安全范围。二者距离越大说明药物越安全。通常将药物的半数致死量(LD50)和半数有效量(ED50)的比值称为治疗指数,此数值越大越安全。在临床上为了确保渔药使用的安全,必须把治疗指数及安全范围的大小进行综合分析。水产动物因种类、水质、环境的不同其安全范围差别很大。

(二)渔药的量效曲线

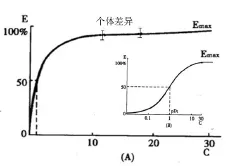

以渔药的效应为纵座标,渔药的剂量或浓度为横坐标作图,得到剂量-效应曲线(简称量效曲线,图2)。根据药效性质不同,量效曲线可分为量反应曲线和质反应曲线二类。

药理效应强度随用药剂量增减呈连续变化,这种效应称为量反应,如心率、呼吸、血糖浓度等可用具体数值分级记录,如平滑肌舒缩等可用最大反应的百分率表示。当药物剂量由小到大增加时,药效相应由弱到强,直至到最大效应。低剂量时,药效随药量增加的趋势明显,以后药效增加趋势逐渐减弱,达某一限度时,剂量再增加效应增大不明显,故量效曲线为长尾S形曲线。如将药物剂量转换成对数值,可得对称的S形曲线,即通常所指的量反应量效曲线,如图2所示。

图1 不同效应的剂量及其与效应的关系

药物效应随剂量增加呈全或无、阴性或阳性反应者称为质反应,如死亡与生存、有效与无效等,由于药物引起此类反应需达到某一临界值才能产生,且同一剂量对不同个体可能引起阳性结果,也可能是阴性结果,因此该临界剂量必须用多个或多组个体实验,用阳性率表示。药理效应阳性率的分布基本呈正态分布,用累加阳性率—对数剂量(或浓度)作图也呈典型对称S型量效曲线,如图3所示。

图2 药物作用的量-效曲线(A)药量用真数剂量表示 (B)药量用对数剂量表示 E:效应强度 C:药物浓度

图3 质反应的量-效曲线(仿杨宝峰,2006)曲线a:为区段反应率 曲线b:为累计反应率 E:阳性反应率 C:浓度或剂量

量效曲线可以衍生出一系列特征性变量,在药理学上有重要意义。

(1)半数有效量(EC50)或半数有效浓度(EC50) 能引起50%的动物出现阳性反应的药物剂量(或浓度)称为半数有效量或半数有效浓度。半数有效量(或浓度)越小,表明药物活性越强;反之,药物活性越弱。

(2)半数致死剂量(LD50)或半数致死浓度(LC50) 指能引起50%实验动物死亡的剂量或浓度。如果效应指标为中毒则可改用半数中毒浓度(TC50)、半数中毒剂量(TD50)。半数致死剂量是衡量药物毒性的指标,其值越小,毒性越大;其值越大,毒性越小。如在实验室条件下,硫酸铜对白鲢96h LD50为0.25g/L;对中国对虾幼虾和稚虾的24h LD50为10mg/ L、48h LD50为8.4mg/L、96h LD50为5.3m g/L,可见在96h硫酸铜对白鲢的毒性大于中国对虾幼虾和稚虾。

(3)最大效应或效能 在量效曲线中,一定范围内增加浓度或剂量而效应不再继续上升时,在量反应中,这时的效应称为最大效应,也称效能。它是药物的内在活性的反映。在质反应中,阳性反应率达100%时为最大效应。如果反应指标是死亡则此时的剂量称为最小致死量。效能往往是选择药物的依据。

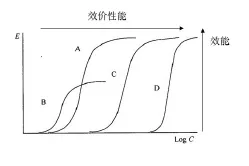

(4)效价强度 指用于作用性质相同的药物之间的等效剂量的比较,达到等效时所用药量较小者效价强度大,所用药量大者效价强度小。在量效曲线图中,比较多个药物的效价强度时,进行左右比较,一般说来,量效曲线位于左侧的药物效价比位于右侧的更强。比较多个药物的效能时,进行上下比较,哪种药物最大效应最高,则效能最大。效价强度与效能不一定平行(图4)。

图4 A、B、C、D四种药物的效能与效价比较示意图效价强度比较:B>A>C>D 效能比较:A=C=D>B

(5)斜率 指在量效曲线的效应量16%~84%区段大致呈直线,该段直线与横坐标夹角的正切值称为斜率。在量反应曲线中,斜率反应药效强度,斜率大说明药物剂量的微小变化,即可引起效应的明显改变,斜率较陡的提示药效较激烈,较平坦的提示药效较温和。但在质反应曲线中,不仅反映药效强度,也反映受试对象个体差异的离散度,斜率较陡提示实验个体差异较小。因此,斜率的大小是确定临床用药剂量范围的依据之一。

(6)个体差异 个体之间或同一个体在不同时间对同一药物的反应都会有一定的差别。不同个体需应用不同剂量才能产生等效反应,这种现象称个体差异。量效曲线上的每个具体数据常用标准差表示个体差异。生物学反应不同于物理和化学反应,不同的个体对药物的反应不可能是完全相同的,必须注意用药个体化原则。

(未完待续)

(通联:430072,中国科学院水生生物研究所 武汉市武昌东湖南路7号)