信息化地铁监测方法研究

2017-02-16周小莉张立锋

周小莉,张立锋,巫 山

(1.四川水利职业技术学院 测绘工程系,四川 崇州 611231;2.广东省重工建筑设计院有限公司,广东 广州 510034;3.四川水利职业技术学院 建筑工程系,四川 崇州 611231)

信息化地铁监测方法研究

周小莉1,张立锋2,巫 山3

(1.四川水利职业技术学院 测绘工程系,四川 崇州 611231;2.广东省重工建筑设计院有限公司,广东 广州 510034;3.四川水利职业技术学院 建筑工程系,四川 崇州 611231)

根据国内地铁监测的工程需求,通过对地铁周边地表沉降、桩顶水平位移等进行监测,建立了高效顺畅的信息反馈渠道和完善的信息管理与反馈机制,为地铁施工的动态设计和管理提供了依据。以某地铁站施工监测为例,对相关技术方法进行了检验,证明了其可行性和实用性。

地铁;信息化;沉降监测;水平位移监测

21世纪以来,中国现代化进程持续快速发展,城镇化程度不断加强,城市地下空间的开发与利用逐渐成为缓解城市空间资源急缺困境的重要途径。为了减轻城市巨大的交通压力,各大城市正在大规模地进行地铁建设,如何在地铁建设中,实时掌握地铁的变形情况,是一个十分现实又迫切的问题[1-2]。由于地铁隧道建造在地质复杂、道路狭窄、地下管线密集、交通繁忙的闹市中心,其安全问题不容忽视。随着我国地下空间开发利用程度的不断扩展,盾构隧道施工技术日益成熟。然而,盾构隧道开挖过程中不可避免地会对原有地层和应力场产生扰动,从而引起地层的移动和地表沉降(或隆起),进而对地表建(构)筑物带来不良影响[3-4]。在软土层开挖隧道时,软土灵敏度高,稍经扰动就会丧失承载力,且要经过很长时间才能稳定下来[5-6],因此为确保地铁建设和营运安全,对隧道的稳定性进行监测,越来越受到社会和政府的广泛重视,尤其是对软土环境中隧道的稳定性更加关注。为确保工程在施工期间的安全以及周边建(构)筑物的安全,基坑施工应与监测数据相结合,为基坑开挖及区间施工的动态设计和施工动态管理提供依据,以达到信息化施工的目的;同时积累量测数据,为今后类似工程设计与施工提供工程参考数据。

1 地铁监测的信息管理

为建立顺畅的信息反馈渠道及完善的信息反馈流程,建立了地铁施工监测信息管理与反馈机制(见图1),实现了对监测过程的信息化管理。

图1 监测信息反馈流程图

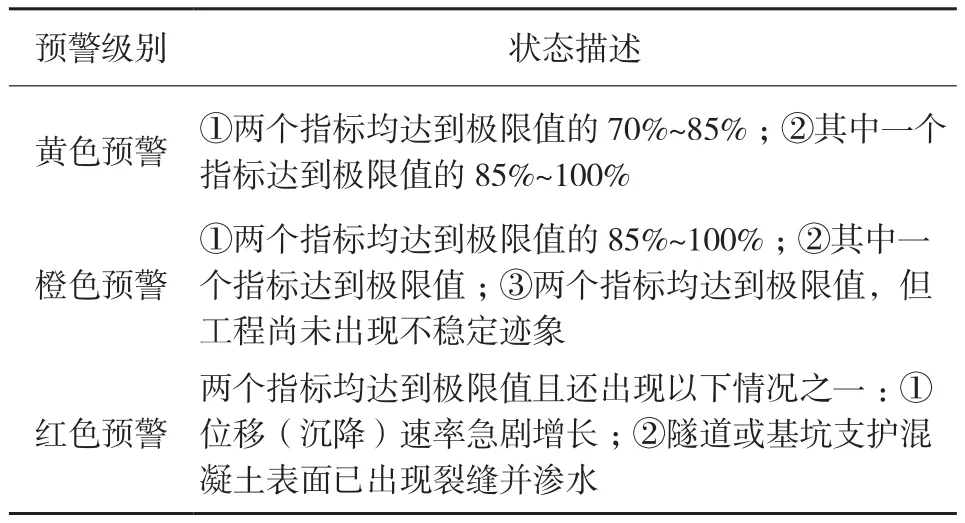

为消除工程事故,保障施工安全,必须将监测所得的数据与设计值(或预警值)进行对比,若超过设定的限值则立即采取措施,防止事故发生。依据各监测点情况,选取位移(沉降)绝对值指标和速率值指标建立了3级监测预警程序表(表1)。

地铁监测的内容多、工作量大、数据量多,为提高工作效率,减轻工作量,方便数据的管理与查询分析,建立了一套有效的信息管理系统。首先将各监测点现场采集的监测数据导入信息管理系统,系统对监测数据进行分析与处理,再利用相应的数学模型完成水平位移监测、沉降监测等变形量统计计算,最后绘制各监测项目的监测时态曲线图,并依据需要生成报告,以便为处置施工情况提供科学依据[7]。

表1 预警程序表

2 地铁监测的实施方法

地铁基坑往往设计在人口密集的居住区、繁华的商业区,离地面建(构)筑物、道路、桥梁、地下管线设施很近,工程风险较大,稍有大意就会对基坑造成危害,同时也会对基坑周围的建(构)筑物、道路、桥梁、地下管线等设施造成严重破坏。为确保地铁施工安全,必须采取有效的监测方法对地铁的稳定性进行监测。

2.1 支护结构桩(墙)顶水平位移监测

由于地铁施工会造成建(构)筑物的不均匀沉降和横向受力等,从而导致其发生水平位移,因此需对支护结构桩(墙)顶进行水平位移监测。监测方法有小角法、交会法、活动标牌法、全站仪法等。全站仪法是监测时在基坑施工影响范围外稳定的区域布设2个基准点,在基坑边相对稳定处采用布设固定观测墩的方法布设2个监测控制点,作为水平位移监测工作基点。监测前必须对工作基点的稳定性进行检查,检查方法有前方交会法和后方交会法。前方交会法应尽量选择较远的稳固目标作为定向点,测站点与定向点之间的距离应大于交会边的边长,交会角度α应在30~150°之间;后方交会法是在工作基点周围的稳定区域布设3~4个带强制对中螺栓的测量标志点,每次安装棱镜,检查工作基点的稳定性,并可修正工作基点坐标。水平位移监测点的布设方法是按监测技术要求将仪器架设在工作基点墩上,在基坑支护结构的冠顶梁上采用埋设观测墩的形式布设监测点,观测点位置必须通视,并应避开基坑边的安全栏杆不影响施工,还要便于保护,可根据现场实际情况对布设方案进行优化调整。水平位移监测点采用极坐标法进行观测,即以两个已知点连线为极轴,以其中一个点为极点建立极坐标系,测定观测点到极点的距离以及观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角。

2.2 支护结构、土体侧向变形监测

侧向变形采用测斜仪进行监测。测斜仪是一种能有效且精确测量深层水平位移的监测仪器,通过测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量来监测土、岩石和建筑物的侧向位移[8],主要由探头、测读仪、电缆、测斜管组成,如图2a所示。测斜仪分为固定式和活动式两种,较多采用活动式测斜仪,即先埋设带导槽的测斜管(支护结构的测斜管采用绑扎埋设,土体测斜管采用钻孔埋设),间隔一定时间将探头放入管内沿导槽滑动测定斜度变化,计算水平位移,如图2b所示。设导轮距离为L,探头与垂线的夹角为θ,两测段间水平挠度量为Lsinθ,总挠度量为∑Lsinθ,经过多次观测可得到总挠度量的变化值(即位移)。监测前需判明测斜管是否处于稳定状态,若稳定才能进行监测工作。

图2 测斜仪布置及水平位移计算原理图

2.3 支撑轴力、内力监测

基坑围护支撑体系处于动态平衡之中,随着施工的进行应建立新的平衡,因此需通过支撑轴力监测准确判断基坑围护支撑体系的稳定情况,以指导基坑施工程序方法,确保施工安全。采用钢筋混凝土制成的基坑支护,其轴力和内力通常是先测定构件受力钢筋的应力,再根据钢筋和混凝土共同工作、变形协调条件反算得到。钢筋应力采用钢筋应力计监测,一般是通过在构件受力钢筋上串联钢筋应力传感器,通过测定钢筋所受应力来计算其应变量,再计算整个支撑的轴力。在基坑工程中,混凝土支撑与钢支撑不同,通过应力传感器直接测得其轴力大小是十分困难的,都是先通过传感器观测获取钢筋混凝土结构的应变量(假设混凝土与钢筋协调应变),再计算其轴力。

2.4 建(构)筑物沉降监测

在建(构)筑物的施工、竣工验收、竣工后的监测等过程中,沉降监测具有安全预报、科学评价和检验施工质量等作用,通过对现场监测数据信息进行分析,可预报施工过程中将会出现的安全问题,并可及时调整施工方案,确保施工安全。沉降观测一般应在3倍车站基坑深度以外的稳定区域选取3个或3个以上的基准点(水准基点),而工作基点应避开沉降范围,在进行沉降观测前需校核工作基点的高程,保证工作基点的稳定性,工作基点与水准基点构成闭合或附合水准路线(高程控制网),按一等或二等水准测量要求施测,通过平差计算各工作基点的高程。为测定建(构)筑物的沉降,必须在能全面反映建(构)筑物变形特征的点位设置足够数量的观测点,同时还应避开障碍物,并视立尺的需要离开墙(柱)面和地面一定距离。地表沉降观测点布设是沿基坑方向,对可能受影响的地表、路面布设沉降监测点。沉降观测是运用水准测量方法从邻近的工作基点利用闭合或附合路线引测周围的沉降观测点高程,也可采用支点观测,但不能超过2个测站,且必须进行往返观测,最后通过软件对外业采集的数据进行平差处理,计算各点的高程、沉降量和累积沉降量。

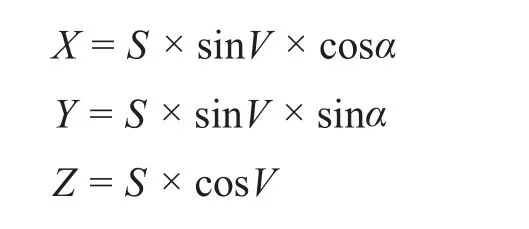

2.5 周围建(构)筑物倾斜监测

由于地铁施工的影响,周围建(构)筑物可能发生不均匀沉降,从而产生倾斜变化,因此需要对其进行倾斜监测。倾斜监测的方法是按国家变形监测的精度要求,使用高精度全站仪测量出上下两个点在同一坐标系中的坐标值,并比较其在不同观测周期的变化量,以求出倾斜值。根据全站仪测定坐标的原理,被测点坐标可表示为:

式中,S为斜距;V为竖盘读数;α为方位角。由误差传播定律可得坐标分量中误差及点位中误差。

2.6 地下水位监测

地下水位监测是利用降水井对水位变化进行监测。采用电测水位仪,当探头接触到地下水时,报警器发出报警信号,读取标尺读数,此读数为水位与固定测点的垂直距离;再通过固定测点的标高及与地面的相对位置换算出从地面起算的水位埋深及水位标高。

2.7 建(构)筑物裂缝监测

建(构)筑物裂缝监测的范围为基坑边缘向外2 倍开挖深度或隧道中线向外2倍隧道埋深范围内的建(构)筑物既有裂缝和因工程施工引起的新裂缝。裂缝监测方法是使用游标卡尺在裂缝两侧锚固钢钉,用卡尺直接量测钢钉间距,确定裂缝宽度;在不可锚固钢钉的地方,采用电子裂缝测宽仪进行监测;当产生裂缝的建(构)筑物不易采用常规方法观测时,可安装无线裂缝计进行监测。

2.8 现场巡视观察

现场巡视观察的主要内容有开挖面地质状况、降水工程、支护结构体系、基坑周边环境、施工工艺、建(构)筑物、桥梁、既有线(铁路)、道路(路面)、河流、湖泊、地下管线、周边邻近施工情况和监测点巡视等。

3 实例分析

3.1 监测区情况

本文选取某市某地铁站为监测区,该站呈东西走向,为地下二层结构,全长为184.9 m,车站西端设置了一个区间风井、一个盾构工作井;共设有4 个出入口,2 个消防疏散出入口,2 组风亭及公共卫生间。

3.2 监测数据统计

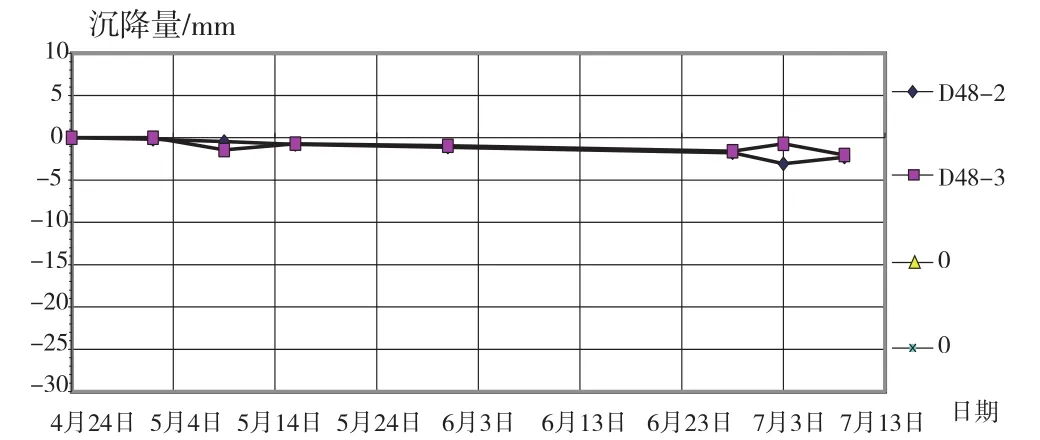

本次监测以周边地表沉降监测、基坑桩顶沉降监测、桩顶水平位移监测为主要研究对象,在监测数据统计中,以图表的形式展示监测成果,方便用户查看和预测趋势。本文将选取实验区主要监测点的变形曲线进行示例性说明,如图3~5所示。

图3 基坑桩顶沉降监测时态曲线图

图4 周边地表沉降监测时态曲线图

图5 基坑桩顶水平位移监测时态曲线图

3.3 监测数据分析

周边地表沉降监测点中,累计变形最大的为D48-2(累计沉降-2.29 mm),监测点变形相对较小均未超设计报警值,符合规范要求。基坑桩顶沉降监测点中,累计变化最大的为ZQC16(累计沉降-12.32 mm),监测点变形相对较小均未超设计报警值,符合规范要求。基坑桩顶水平位移监测点中,累计变化最大的为ZQS6(累计变形21.26 mm),监测点变形相对较小均未超设计报警值,符合规范要求。综上所述,在整个施工期内,各项监测数据正常、稳定,变形平缓,没有发生报警情况,处于安全可控状态。

4 结 语

本文对地铁监测方法进行了探讨,通过对关键技术与方法的应用,能掌握地铁周边环境在施工过程中的动态变化;建立了顺畅的信息反馈渠道及完善的信息管理与反馈机制,提高了工作效率,确保了监测数据处理的及时性和准确性;通过使用监测成果调整设计以指导施工,使地铁建设工程能保质、保量、安全顺利实施。

[1] 张彬,张成.沈阳地铁车站深基坑沉降变形特性[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2015,34(2):197-202

[2] 丁进选.地铁监测系统的设计与实现[J].勘察科学技术,2013(2):15-17

[3] 杨帆,赵剑,刘子明,等.自动化实时监测在地铁隧道中的应用及分析[J].岩土工程学报,2012,34(增刊1):162-166

[4] 陈学军,邹宝平,邝光霖,等.盾构隧道下穿深圳滨海大道沉降控制技术[J].铁道标准设计,2010,30(3):92-95

[5] 钟金宁,段伟,田有良.应用TM30进行地铁隧道变形自动监测的研究[J].测绘通报,2011(7):85,88

[6] 魏新江,张金菊,张世民.盾构隧道施工引起地面最大沉降探索[J].岩土力学,2008,29(2):445-448

[7] 周小莉,俞荭.信息化测绘条件下的地铁施工监测方法探讨[J].测绘工程,2014,23(9):36-39,44

[8] 周小莉,李任之,梁文旭,等.滑坡地质灾害信息监测方法研究[J].测绘,2014,37(4):173-177

P258

B

1672-4623(2017)01-0081-04

10.3969/j.issn.1672-4623.2017.01.025

周小莉,硕士,讲师,研究方向为摄影测量与遥感、工程测量。

2015-10-21。

项目来源:国家自然科学基金资助项目(41001226)。