中华文明的第一块基石

2017-01-17蒿峰

蒿峰

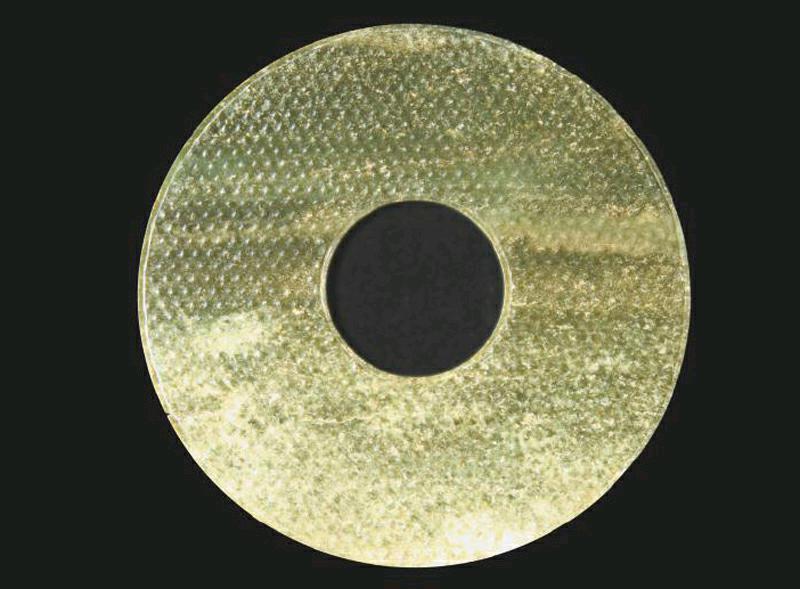

玉璧(上)

璧出现的最早,延续最长,初始于长江下游崧泽文化,到良渚文化时定型并大发展,从良渚影响到龙山与齐家文化。新石器时期出土玉璧最多,单体最大,工艺最精当数良渚和齐家。玉璧主要用于祭祀之中,“苍璧祀天”“黄琮祭地”。事实上,在良渚文化遗址和齐家文化遗址,考古发现都多见璧与琮配套出现,显示了他们的祭祀功能。这一功能在新石器时代后期,夏商最为突出,周以后璧的功能有较大的扩展,此为后话,后面多有论及。

璧的基本形制为圆形片状,中间有一孔,玉璧中间的孔称为好,好的周边称为肉。《尔雅》中说:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”这种分类是汉初一些学者的说法,实际上,璧的尺寸并不是比例如此规则。我们把孔大孔小都可以称为璧,只有孔径大于玉器直径一半以上,可以称作“环”。

除了祭天的功能,璧从一开始也是先民赖以与神灵沟通的媒介。我们在各文化考古中都有发现,地位高的死者墓葬中都有大量的玉璧随葬,地位越高者数量越多。玉璧一般放置于死者的头面部和胸部,寄托着死者灵魂升天。陪葬的这一功能在战国、两汉进一步得到继承和发扬、强化。

新石器晚期玉璧的制作较为粗率,这是当时工具和生产力水平决定的。片状的切割常留有切痕,圆形不太规整,厚薄不均,抛光不精或根本没有抛光。随着工具的进步,我们所见良渚玉璧和齐家玉璧越来越精美,选材考究,磨制规整,抛光细腻。我们在齐家玉璧上还可见到减地凸起的花纹,有人与动物,也有抽象的图案,表现了先民高度的审美情趣。

有人会问到玉璧为什么是这个模样。古人用之祭天殓葬,与天与神灵沟通为什么选择了片状圆形有孔的形制。也有人认为这个问题问的无厘头,但确实又是一个问题。不同地域、不同时期、不同文化,先民们同时选择了这种形制,应该有它内在的原因。古人说:“礼神者,必象其类,璧环象天。”也就是说璧的形状来源于天体。近世也有学者称璧实际上反映了太阳运行的轨迹,中间的孔洞便是永恒的北极。也有的学者认为,璧在新石器时代出现,它有货币的功能,所以多出于权贵大墓。近年来,有学者将它与天体演变中的黑洞联系了起来。现代天文学认为,黑洞是密度极高、引力极强的天体,黑洞的周围有一吸积盘,任何物质靠近黑洞便会被吸收黑洞中,跨入另一个宇宙。有人认为祭天的玉璧实际上是黑洞的模型,它透露了先民对天体演变、人类起源的记忆。也许在人类起源上祖先比我们了解的更多,或许随着人类对太空的探索和认知,这一问题会得到合理解释。