科学探索井历程、成效及意义

——纪念科学探索井项目实践30周年

2017-01-11翟光明胡见义赵文智邹才能

翟光明,胡见义,赵文智,邹才能

(1.中国石油天然气集团公司咨询中心;2.中国石油勘探开发研究院)

科学探索井历程、成效及意义

——纪念科学探索井项目实践30周年

翟光明1,胡见义2,赵文智2,邹才能2

(1.中国石油天然气集团公司咨询中心;2.中国石油勘探开发研究院)

科学探索井项目(1986—2000年)开始实施至今已30年,回顾并总结其探索历程、勘探成效、管理经验等对指导陆上未来勘探的意义重大。科探井钻探的目的是立足勘探院(石油勘探开发科学研究院)地质研究新认识,在新盆地、新层系和新区开展科学探索,既解决重大基础地质问题,又追求突破发现。历经15年共钻井14口,其中台参1井、陕参1井发现了吐哈油田与靖边大气田,开启了西北侏罗系与鄂尔多斯盆地天然气大规模勘探的序幕,高科1井、酒参1井、沁参1井等获低产油气流,为日后获大发现打下基础,此外还储备了一批战略性领域和目标。在项目管理中,建立了“中国石油总部承担投资风险、以勘探院为主提出领域目标、油田承担钻探任务、勘探院监督”的运行模式,形成了“精雕细刻、精耕细作、深挖细找、点滴不漏”的管理细则,建立了科学合理的勘探程序。科学探索井的意义体现在将科研成果直接转化为生产力,引领并推动油气勘探取得战略性突破,并为中国石油实施风险勘探积累了宝贵经验。图9表1参32

科学探索井;“三新”领域;吐哈盆地;鄂尔多斯盆地;鄯善油田;靖边气田;台参1井;陕参1井

0 引言

科学探索井项目是1986年原石油工业部党组交由石油勘探开发科学研究院(现称“中国石油勘探开发研究院”,下文简称勘探院)负责实施的重大科技工程项目,主要目的是为中国石油开拓新盆地、新层系和新区等“三新”勘探领域[1]。石油工业部每年拨给勘探院5 000万元以上的项目经费,由勘探院全权组织井位选择、钻探施工、钻后测试等工作。为此,勘探院成立了科学探索井项目领导小组,全面负责地质评价、井位优选、队伍优选、钻探实施、投资管理等工作。

科学探索井项目自1986年开始,至2000年停止,实施了15年,先后探索了西北侏罗系和石炭-二叠系、华北古生界、南方海相、渤海湾盆地潜山与第三系盐下深层、塔里木盆地古近系海相等多个新领域的含油气性及石油地质与工程问题,开辟了西北侏罗系和华北下古生界两大勘探新领域,直接推动了吐哈盆地和鄂尔多斯盆地的天然气勘探,并直接影响了后来原中国石油天然气总公司勘探局西北侏罗系、南方海相勘探项目经理部的成立与新区勘探。该项目累计钻探14口科学探索井,其中台参1井、陕参1井是科学探索井项目启动后最先实施的两口井,这两口井分别发现了吐哈油田与靖边大气田;酒参1井、冷科1井、五科1井、高科1井与鄯科1井获得低产油气流,坚定了在这些领域进行油气勘探的信心,后来经持续勘探相继发现了酒东油田、南八仙气田与牛东气田、安岳特大型气田与玉北油田;高参1井、沁参1井、英科1井、郝科1井、圣科1井、青科1井见油气显示。此外,还有两口井推荐给油田实施,推荐给中原油田的濮深8井于1997年11月中途测试中获日产原油23.93 m3,并在古近系沙三段发现了良好的生油岩;推荐给大港油田的乌深1井在奥陶系获高产天然气流。总之,科学探索井项目的实施取得了显著的经济效益和社会效益。

科学探索井项目跨越了从计划经济为主导向市场经济为主导的转型过渡时期,经历了中国石油工业勘探形势和管理体制多次更替的时段,主管部门由石油工业部到中国石油天然气总公司、再到中国石油天然气股份有限公司。实施方式历经4种形式:①1986—1994年由总公司委托勘探院独资负责全程实施;②1995—1996年由勘探院与油田合作经营;③1997—1998年由总公司统一组织管理和协调,勘探院负责选位和随钻研究,新区勘探事业部负责钻探;④1999—2000年由股份公司领导,勘探院全程具体运作。科学探索井项目在地质、工程条件等各方面极为困难复杂的情况下取得了突出成果,在科学探索井项目实践30周年之际,回顾其探索历程、勘探成效与管理经验,对于当今的勘探仍有着重要的借鉴意义。

1 科学探索井项目启动的背景与历程

1.1 科学探索井项目启动的背景

20世纪80年代,中国石油新增探明储量和产量呈现增长幅度减缓趋势,而国民经济继续保持快速发展态势,对油气资源的需求增长迅速,油气供需矛盾日益突出,继续寻找新的战略资源接替区势在必行。这就需要研究并评价新的有利区,并通过早期预探实践证实,找到新的储量增长点。由于中国西部自然环境较为恶劣,加之盆地石油地质条件复杂,原石油工业部提出在做好东部油田稳产的基础上,要进一步加大西部勘探力度,特别是塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、河西走廊等盆地的前期研究和勘探工作。

1986年3月至4月,原石油工业部组织召开全国勘探技术座谈会,针对当时储量增长缓慢、如何保持勘探工作快速有效的问题,时任勘探院院长的翟光明建议“在正常勘探工作部署之外,跳出正在勘探的领域和地区,解放思想、开拓思路,对一些风险较大、认识有争议、资料不全和以往认为无远景的领域和地区,每个油田每年部署1~2口高风险探井,侦察地质情况,做一些科学探索。如果每一个油区每年拿出一口探井进行这样的工作,那么全国就会增加很多新的勘探领域,有助于打开新局面。”这一建议被会议采纳,并把这类探井定义为科学探索井,并建议由勘探院牵头组织。随后,原石油工业部党组正式委托勘探院负责全程实施科学探索井工程项目,目的是立足于勘探院的综合研究与技术力量优势,从陆上油气中长期战略发展出发,用最新研究成果探索油气勘探的新盆地、新层系和新区“三新”领域,以获得勘探上的最大突破,并解决石油地质理论与工程技术重大问题。勘探院领导和相关部门高度重视科学探索井项目,随即组建科学探索井领导小组,翟光明院长担任组长,勘探院分管地质、工程一路的胡见义和于炳忠副院长任副组长,下设地质研究组、钻井组和日常生产工作组。

1.2 科学探索井项目运行历程

科学探索井项目运行经历了早期启动与突破、中期改革与调整、后期发展与收尾3个阶段。

1.2.1 启动与突破阶段(1986—1990年)

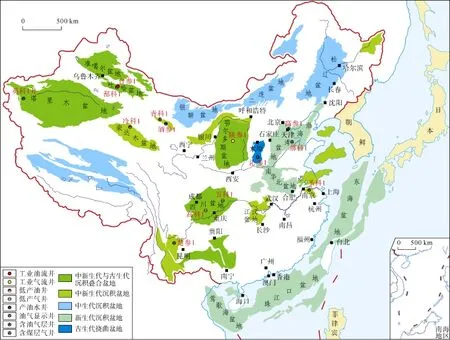

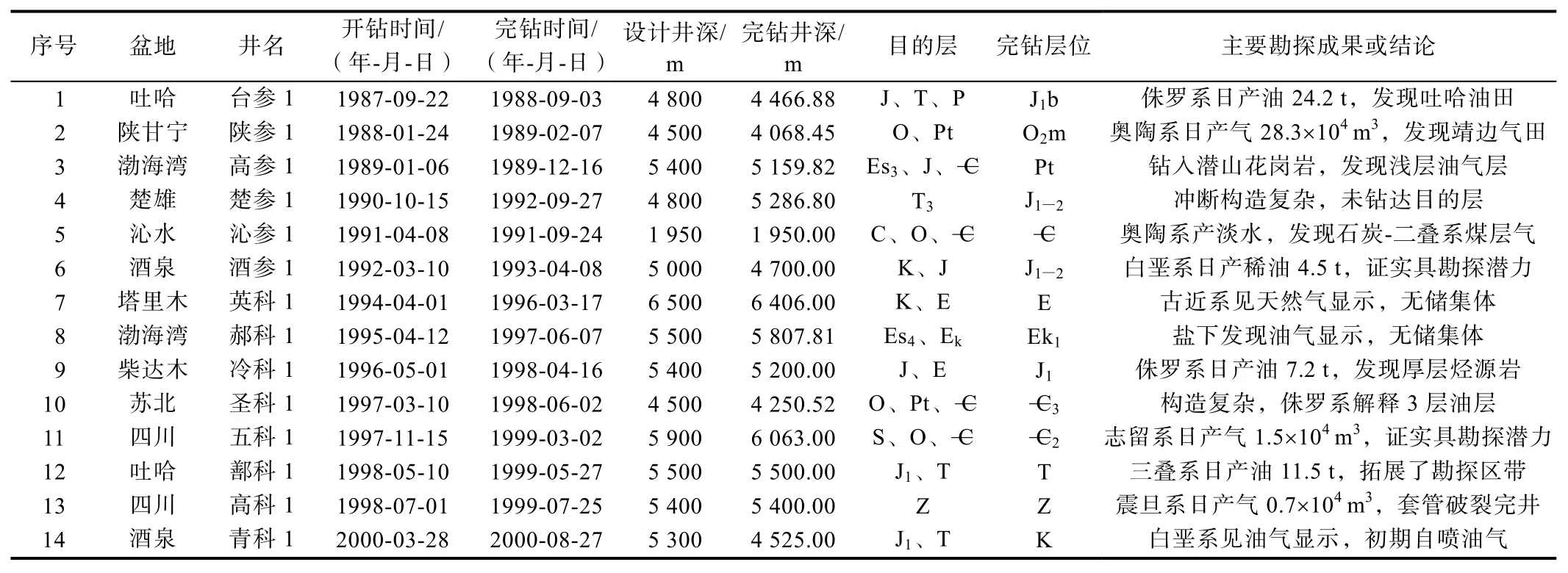

1986—1990年是科学探索井项目的起始阶段,这一阶段以勘探院为项目运作主体,探索新的研究模式和管理模式,积极探索油气“三新”领域。这一阶段以台参1井和陕参1井(见图1、表1)的成功突破为标志,取得了重大新发现,为科学探索井项目的持续开展打开了新局面。

科学探索井项目启动时,恰逢原石油工业部启动吐哈盆地新一轮地震勘探工作,地震采集、处理与解释工作由石油地球物理勘探局负责。科学探索井选位研究由勘探院负责。根据科学探索井领导小组部署,第1口科学探索井必须在石油地质综合研究基础上提出,同时做好地质、钻井、钻井液、进度与财务等5个设计,这成为随后各种探井选位与实施的蓝本。勘探院与石油地球物理勘探局第三地质调查处密切合作,在烃源岩、沉积储集层、圈闭与油气成藏研究的基础上,编写了吐鲁番坳陷勘探远景评价报告[2],成为支持台参1井选位的地质基础。在石油地球物理勘探局推荐胜金台、柯柯亚和台北构造圈闭的基础上,经成藏有利条件评价,推荐台北构造作为第1口科学探索井钻探的首选目标。1987年9月22日,科学探索井项目在前期大量研究和论证的基础上,在吐哈盆地台北凹陷台北构造上钻探台参1井[3]。该井于1989年1月5日获24.2 t/d工业性油流,发现鄯善油田,突破了石油勘探界长期认为侏罗系“不够朋友”的认识[4],打开煤系油气勘探之门,开创了西北地区侏罗系油气勘探新局面。

图1 中国含油气盆地分类与科学探索井钻探情况及井位分布图

表1 科学探索井项目实施的科学探索井情况简表

与台参1井井位论证的同时,勘探院与长庆油田合作,筛选以探索古生界天然气为目标的科学探索井井位。经过1年多的科技攻关,在古生界混源成气认识指导与奥陶系顶面风化壳为成藏有利目标层系判断的基础上,选择陕甘宁(今称鄂尔多斯)盆地中部隆起林家湾构造钻探第2口科学探索井。1987年确定钻探陕参1井,主要目的是了解下古生界的含气情况,查明天然气成藏地质条件,开拓天然气勘探新领域。1988年1月24日实施钻探,该井于1989年6月23日获28.3×104m3/d工业气流,揭开了盆地中部大规模天然气勘探的序幕,发现了当时中国陆上最大的靖边碳酸盐岩整装气田,盆地天然气勘探取得了历史性突破。

台参1和陕参1井的成功,为陆上石油工业开辟了西北侏罗系与陕甘宁盆地古生界天然气两大勘探新领域,直接推动建成了两个油气区,发展了煤系成烃理论[5-11],取得了显著社会效益和经济效益。

1.2.2 改革与调整阶段(1991—1996年)

在台参1井和陕参1井成功的带动下,科学探索井项目得到了公司总部管理层的肯定与各油田等单位的支持,基本保持每年新开1口井的速度对“三新”领域扩大探索。这段时间科学探索井项目由于前期准备(包括地质研究和工程技术)和投入的不足,缺乏大的突破和发现,这一阶段科学探索井项目也尝试了一些新的管理思路和方法,如与油田加强合作、发挥油田积极性、开展联合研究、召开年度科学探索井选位研讨会等方式,为随后的科学探索井项目积聚了宝贵经验,准备了一批有利区带和目标。

随着勘探形势的发展,科学探索井选位难度越来越大,井位普遍较深、工程技术手段跟不上需求、研究经费和研究力度投入不够等众多不利因素日益凸显。多口井虽见良好油气显示,但未能正式完成,未能完成地质任务或获突破,但为今后勘探指明了勘探方向。如高参1井深部潜山风化壳不存在,但浅层发现有油气层;楚参1井地层重复导致未达目的层;沁参1井保存条件差,奥陶系产水,石炭-二叠系发现煤层气;酒参1井地质条件复杂,油层污染,试油初期出现自喷;英科1井高温高压,目的层预测不准;郝科1井深层储集层条件差;冷科1井深层油层复杂并被污染;圣科1井构造内幕不清,成藏条件复杂,侏罗系解释有3层油层。

1.2.3 发展与收尾阶段(1997—2000年)

1997年,中国石油天然气总公司勘探会议决定,要把科学探索井项目作为一件大事来抓,进一步加强科学探索井的科学决策,提出“思想认识、领导精力、资金投入、技术措施”四到位,推动管理层次、科学探索井内涵、项目实施3方面的重大改革,明确科学探索井的选位原则和程序不变。会后勘探院成立了科学探索井规划研究设计小组,由总公司统一领导,勘探院进一步依托整个石油系统的科研成果,重点负责井位确定、随钻研究等工作,实现该项目的科研与生产分工。

经过改革和重新定位,科学探索井项目在吐哈盆地、四川盆地取得了新的发现和重要成果。1997年11月15日,勘探院在四川盆地东部大天池构造五百梯潜伏构造南高点上设计并组织五科1井的钻探,首次在川东地区小河坝裂缝性粉砂质泥岩中获低产气流,证实川东地区具有较好勘探前景。1998年5月10日,勘探院在吐哈盆地台北鄯善构造上设计并组织鄯科1井以下侏罗统和三叠系为目的层的钻探,在三叠系获低产油流,证实台北凹陷前侏罗系存在二叠系烃源岩,有较大的勘探潜力,并首次发现三叠系稀油勘探新领域,表明深层具有良好的勘探前景[12]。1998年7月1日,勘探院在四川盆地中部加里东古隆起高石梯构造上设计并组织高科1井的钻探,获良好油气显示并见低产气流,因井筒状况和技术限制未能开展酸压作业,与现今的安岳大气田失之交臂,表明四川中部古隆起具有很大的勘探潜力[13-14]。2000年3月28日,勘探院在酒泉盆地青西坳陷青西低凸起的青西1号构造上设计并组织青科1井的钻探,在下白垩统及古近系获良好油气显示,因固井失败未钻达主要目的层段。

2000年,因勘探管理体制与机制变化等诸多原因,科学探索井项目结束运行。在总结科学探索井项目成功经验的基础上,2005年中国石油天然气股份有限公司开启风险勘探历程。

2 科学探索井的管理经验

科学探索井项目运行15年,始终坚持“两个立足一个永恒”、“锲而不舍”的探索精神,遵循“三个服从”,把握“三个环节一条龙管理”,坚持“三个多于”的目标管理办法,产生“三个结晶”等经验,形成了科学探索井独特的操作程序与管理经验。

在前期选位上始终坚持“两个立足一个永恒”,一是立足“三新”领域,使科学探索井成为陆上寻找战略性领域的窗口;二是立足新突破,使科学探索井成为寻找优质效益储量的有效途径;始终把科学探索加突破作为科学探索井选位永恒不变的追求。在井位研究和目标选位时,坚持“研究领域多于区带,研究区带多于目标,研究目标多于井位选择”为原则,努力让科学探索井的选择与实施既有充分性,又有突破的重大意义。在井位实施过程中,始终坚守“精雕细刻、精耕细作、深挖细找、点滴不漏”锲而不舍的精神;始终坚持设计调整遵循“三个服从”,即地上服从于地下、工程服从于地质、措施服从于发现;始终坚持在前期选位、钻探实施和钻后评价“三个环节一条龙管理”。与此同时,每一口科学探索井都对质量有很高的要求,例如从科学探索一开始,就提出要有系统配套的高水平、高质量的设计,并且还要求高素质人员配备和高水平的管理。

科学探索井的成功最重要在于“三个结晶”,即石油地质综合研究认识飞跃的结晶、工程技术进步的结晶、团队协作精神的结晶,台参1井等就是这种成功经验的典型代表。

2.1 地质认识飞跃的结晶

没有地质认识上的飞跃性突破,有利的油气勘探领域就不会显现出来,有利的钻探目标就难以落实到坐标点上。只因有了认识上的飞跃,科学探索井的钻探才能真正体现科学探索的价值,才会具备油气勘探获得突破的最大概率。

科学探索井项目启动时,勘探院立刻组成了多专业研究攻关团队,立足前期研究成果和全国沉积盆地评价,进行分析评价与筛选,优选了陕甘宁、吐鲁番、渤海湾(冀东、华北和胜利探区)、酒泉、山西、云贵川等盆地或地区作为工作重点,之后又增加了塔里木盆地和四川盆地,并选出18个油气勘探目标。

科学探索井领导小组决定将第1口科学探索井选在吐哈盆地台北构造。当时在构造位置与目的层系上存在很大争议,通过野外露头踏勘、老井复查、地震资料处理解释等大量基础工作,经过细致研究与深入讨论形成了3点认识的飞跃:①吐哈盆地与北侧紧邻的准噶尔盆地仅一山之隔,有相似的油气成藏条件。而准噶尔盆地经过多年勘探已发现大油田,是一个油气资源十分丰富的盆地。类比研究认为吐哈盆地也有发现大中型油气田的可能性。②准噶尔盆地发育石炭-二叠系、三叠系—侏罗系多套生储油层系,通过野外调查发现这些沉积层在吐哈盆地都发育(见图2),是重要的勘探新领域。吐哈盆地具有发现大中型油气田的可能。③在台北、胜金台、柯柯亚3个构造中(见图3),研究认为台北1井侏罗系见油气显示,证明其发生过油气成藏事件,评价优选台北构造侏罗系—二叠系为勘探目的层,最终确定了台参1井井位(见图4)。

2.2 工程技术进步的结晶

由于油气勘探技术的进步,使得对地质家梦寐以求多年的有利勘探目标的探索成为可能。台参1井井位确定后,勘探院立即行动,在领导小组的指导下详细制定了地质、钻井、钻井液、进度、成本概算等5套设计方案,提出要采用当时的6项最新技术,即:①采用先进综合录井仪,全面跟踪钻探录井的各项参数变化;②采用罐顶气评价技术,系统采集罐装气,客观评价储集岩含油气性;③采用阳离子聚合物钻井液体系,确保钻探工程顺利;④采用近平衡钻井技术,最大程度保护油气层;⑤采用先进测井技术,确保客观评价油气层;⑥采用先进地层测试技术,严格工作规范与保障突破。

2.3 团队协作精神的结晶

如果地质与工程不能紧密地结合,在地质条件复杂的油气勘探新区取得突破与大发现的难度就会极大。科学探索井在运行过程中十分强调“三个环节一条龙管理”与“一体化的精心组织”(见图5)。

第1个环节是前期选位与目标风险评价。这也是最关键的一环,所选目标是否能准确代表所探领域的窗口至关重要。台参1井瞄准的就是西北侏罗系与吐哈盆地约2×108t的石油潜在资源和众多有利圈闭(见图6)。在实际操作中始终坚持“领域研究多于区带,区带研究多于目标,目标研究多于井位选择”的原则。最后,由专家组把握油气勘探方向,研究组实行客观地质评价,审查组落实与确定钻探圈闭,审批组确保油气勘探目标的质量与勘探风险在可承受范围内。

第2个环节是研究钻探阶段技术与措施的合理使用。此阶段要开展快速且及时的随钻分析,及时调整设计,必须做到“地上服从地下、工程服从地质、措施服从发现”,否则就不可能实现地质目的和设计要求,这一阶段由勘探院派驻现场的地质总监、工程总监、钻井液总监、测试总监起重要作用。他们主要负责地质录井与钻探工程的招标投标,优选勘探队伍,做好与招标成功的油田服务队伍的紧密合作。

第3个环节是钻后评价与领域分析。在选准井点,合理选择实施井筒技术后,若钻后评价阶段对油气层不能客观评价,测试不能深挖细找,钻遇的油气田很可能就失之交臂。这一阶段的主要任务是要实现新区的油气勘探突破与关键地质问题的解决。通过完成各层位的储集层含油气性评价,地层古生物、沉积、储集层、烃源岩、油气藏综合地质等方面的评价研究,以及钻后该井所在领域的区域评价,为下一步勘探提供可靠依据。在这个阶段,科学探索井项目组对于储集层含油气性的评价采取多家评价的方式进行。不仅钻探现场利用录井、测井信息等进行含油气性评价,测井服务公司也开展含油气性评价与储集层评价,而且勘探院地质所测井室利用先进测井技术进行含油气性与储集层评价,同时邀请勘探院内测井解释专家进行评价。如台参1井,利用第1次油气层测井与第2次完井测井资料分析储集层的含油气性,并利用其判别油水界面,不仅明确了主要含油气层位,也为油气储量的初步计算提供了依据(见图7)。根据该方法与构造图计算的圈闭地质储量为(2 385~5 049)×104t,若考虑西北部的丘陵构造,圈闭地质储量可达10 155× 104t,并提出可建设(50~100)×104t的产能[15]。最终鄯善油田探明石油储量4 187×104t,丘陵油田探明石油储量5 405×104t,二者之和达9 592×104t。说明在当时只有1口探井的条件下,预测的石油储量准确可靠。在单井评价上与油田优势互补,以建立地层岩性、古生物、沉积、储集层、烃源岩等“铁柱子”为目标。在区域评价上和油田密切合作,明确下一步油气勘探方向。

图2 吐鲁番坳陷北部山前上二叠统露头岩性剖面特征(据文献[2]绘制,露头位置见图3)

图3 吐哈盆地地震Tj反射层构造图(据文献[2]绘制)

图4 过台参1井地震剖面(据文献[3]绘制)

图5 科学探索井项目“三个环节一条龙”科学管理流程图

图6 吐鲁番坳陷含油有利区带及圈闭评价图(据文献[2]绘制)

上述3环节的有机配合是科学探索井成功的保证,任一环节失误,都会导致科学探索井的失败,这就需要组织多学科协同作战,发扬团队精神。14口井的实践证明,唯有这样,才能提高成功率,才能达到“打一口井认识一片”的目的,一旦获突破就能敲开崭新勘探领域,产生巨大勘探效益。

2.4 锲而不舍的探索精神

科学探索井人锲而不舍的探索精神,是科学探索井项目获得成功的思想基础。科学探索井项目在前期选位、钻探实施和钻后评价3个环节都要求做到“精雕细刻、精耕细作、深挖细找、点滴不漏”。科学探索井项目工作人员(包括勘探院和参与项目的油田、物探局等相关单位)始终坚持“只要工作到位,项目必有突破”的信念,对每口科学探索井的前期选位评价与风险分析、随钻研究及钻后评价的每一个环节都精心设计、仔细分析、深入研究,倾注大量的心血,不畏艰苦和寂寞,长期战斗在科学探索井第一线;不计得失和名利,常年奔波于勘探院和现场之间,夜以继日忙碌于研究室中,默默无闻、无怨无悔地为科学探索井项目奉献。

科学探索井领导小组选派得力监督,在总监负责制下,严格要求,精心操作,精雕细刻,确保施工环节彻底贯彻探索精神和井位设计思想。钻探过程一结束,科学探索井项目组依托勘探院的技术优势,立即组织包括油田在内的测井、地质各路专家深挖细找,点滴不漏地进行油气评价,确定试油层位并进行试油,并进行单井综合评价和随后的区域深化评价研究工作,提出下一步勘探思路和方向,这就是科学探索井项目具有生命力的重要保障。尤其在科学探索井项目暂时没有新突破井的时期,各方面对项目产生各种不同看法,但科学探索井人始终思想坚定,信心十足,认真细致。科学探索井人坚信,只要依据科学的方法,严谨求实的态度,开拓创新的思路,无私奉献的精神,就一定会取得重大突破。台参1井的钻探,就是在这样的“创新认识、创新技术、创新管理”的理念下,获得了系统全面的地质、地球化学、古生物、地震、钻井、测井、中途测试、试油及分析化验等各项资料和数据,建立了完整的地质剖面,系统开展了钻后评价,初步查明了中生界含油气情况,确定了工业产层及产能,明确了台北构造的含油气规模,为全盆地的勘探部署乃至对西北侏罗系勘探的推动都提供了可靠的地质依据,达到了科学探索井的钻探目的。

3 科学探索井的成果与地位

科学探索井项目的实施,不仅开拓了西北侏罗系油气勘探新领域、华北下古生界碳酸盐岩天然气勘探新领域,而且坚定了多个领域勘探的信心,更为新区勘探与风险勘探提供了有力的理论依据与技术支持。

3.1 科学探索井主要成果

通过15年的精心组织和努力,科学探索井项目累计钻探了14口井,探索了西北侏罗系、古生界天然气、南方海相、西部中生界新区、渤海湾潜山和深层等重大油气勘探领域,在解决重要地质问题的同时,为油气勘探开拓了一批“新区、新层系和新领域”,坚定了一批新领域的勘探信心,特别需要指出的是,有一些有良好油气显示和获低产油气流的科学探索井成为后续勘探突破的重要基础,如高科1井、酒参1井、沁参1井等。

图7 台参1井侏罗系油水系统预测图(据文献[15]绘制)

3.1.1 开拓了中国西北侏罗系油气勘探新领域

西北侏罗系领域实施了台参1井和冷科1井。台参1井在吐哈侏罗系首次获工业油气流,台参1井的突破不仅发现了吐哈油田(侏罗系探明石油储量26 651×104t、天然气储量649×108m3),还带动了焉耆(侏罗系探明石油储量3 125×104t、天然气储量30×108m3)、三塘湖(侏罗系探明石油储量4 842×104t)、库车(以侏罗系为气源,在白垩系探明储量5 524×108m3)、柴达木(以侏罗系为气源,在南八仙构造第三系探明石油储量775×104t、天然气储量124×108m3)、准噶尔等盆地的新区勘探,取得了良好的勘探效益。

冷科1井在侏罗系见700 m优质生油岩[16-17],大幅提升了侏罗系生烃潜力,坚定了柴北缘地区勘探信心,但自身储集层不发育,评价认为下生上储是理想组合,从而推动了南八仙第三系凝析气田的发现以及马海隆起岩性地层天然气区的发现。冷科1井的实施和相关研究坚定了勘探信心,为后续勘探进展奠定了基础。近期又在牛东地区获得新突破,发现了牛东东坪气田,东坪气田探明天然气储量519.14×108m3。

3.1.2 开拓了华北下古生界天然气勘探新领域

在华北古生界天然气领域实施了陕参1井和沁参1井。陕参1井在奥陶系马家沟组碳酸盐岩获得天然气大突破,不仅发现了靖边大气田,还带动了陕甘宁和区域油气田的发现和勘探,通过多年不断拓展,不仅在马家沟组的上组合发现了大气田,而且在马家沟组的中组合与下组合发现规模天然气聚集[18-20]。截至2014年,马家沟组已探明天然气储量6 547×108m3,初步形成万亿立方米的大气区。

沁参1井则揭示奥陶系风化壳保存条件差,在石炭-二叠系煤层中见较好气显示,测试获低产,评价认为石炭-二叠系煤层气勘探潜力大。之后沁水盆地经过持续10多年的勘探开发工作,已成为煤层气勘探开发的主要地区之一。

3.1.3 坚定了南方海相领域天然气勘探信心

对南方海相领域进行了整体研究和考虑,一次性部署圣科1井、五科1井和高科1井3口井,3口井均获得较好油气显示。高科1井中途测试震旦系获低产油气流,因套管破裂等工程条件所限未能及时获得突破,初步揭示了四川中部古隆起具有很好的勘探前景,坚定了天然气的勘探信心,近期风险勘探发现了天然气储量达万亿立方米的安岳特大型气田[21-24],目前已建成110×108m3产能,取得了很高的经济效益。五科1井在志留系中测获低产天然气流,虽物性较差,但坚定了该层系的天然气勘探信心,近期还在四川盆地志留系龙马溪组发现涪陵焦石坝、威远、长宁等多个大规模的页岩气储量区[25]。

3.1.4 拓展了西部中生界新区

针对西部中生界新区领域部署实施了酒参1井、鄯科1井、英科1井和青科1井。酒参1井中下白垩统见低产油流,证实了酒东凹陷具有较好的含油气前景。虽然由于完井方法不当,导致套管破裂变形未能开展压裂改造,但坚定了该区油气勘探的信心,2000年在酒参1井东南方向钻探的长101井测试获得高产油气流,发现了酒东油田,截至2015年已累产石油47×104t。

鄯科1井首次在台北凹陷三叠系(4 705~4 713 m)发现稀油,测试获日产原油11.48 m3,不仅证明二叠系的油源主要来自台北凹陷,而且指明在鲁克沁稠油带与鄯善构造带之间三叠系具有良好勘探前景[26],坚定了在该区的油气勘探信心。该区三叠系克拉玛依组累计探明石油地质储量10 991×104t,控制石油地质储量49×104t,预测石油地质储量2 011×104t,截至2014年底建产125.5×104t,共生产原油285.1×104t。

英科1井地层预测误差较大,井况复杂,储集层发育差,试油不彻底。青科1井工程复杂,未达主要目的层。两口井说明西部中生界新区勘探具有复杂性,需要进一步加强研究评价和工程技术攻关,继续探索。

3.1.5 认清了一些地区地质与工程技术难度

在渤海湾盆地潜山和深层领域实施了高参1井和郝科1井。高参1井在第三系、侏罗系发现新油气层,但前第三系未见风化壳,因对浅层认识不足和物性较差未试油。郝科1井深部储集层物性不理想,表明深层物性和工程技术是制约深层勘探的关键因素。楚雄盆地钻探的楚参1井因侏罗系较设计加厚且证实为红层,评价认为该区成藏条件需进一步研究。下扬子地区句容坳陷的圣科1井因构造与成藏复杂失利,表明南方复杂构造区要加强地震精细处理与地质解释,今后应主要在构造相对稳定的地区寻找原生油气藏。

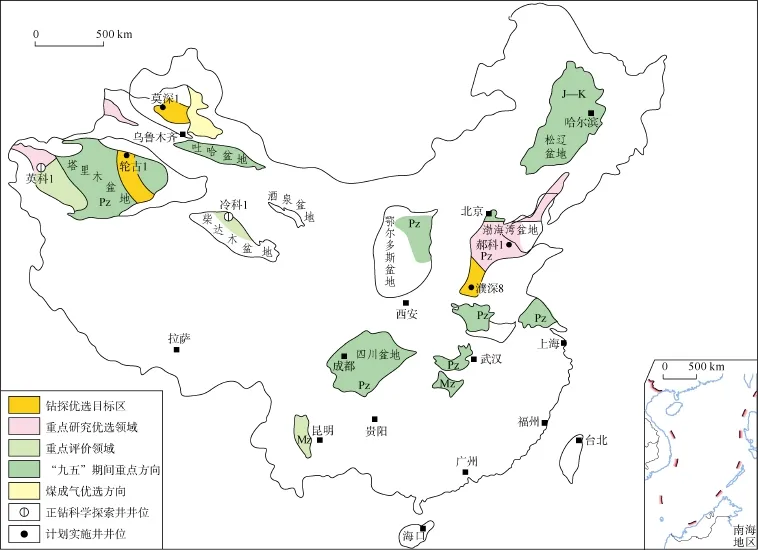

3.2 科学探索井的地位与作用

首先,通过科学探索井项目的新区评价,1997年为“九五”时期的勘探提供了有利的领域、区带与勘探目标。在已实施的科学探索井之外,科学探索井项目还组织精干科研力量,联合相关单位对全国很多重大领域和目标进行了研究和评价(见图8),储备了一大批有利区带和目标,基本实现了“研究领域多于区带,研究区带多于目标,研究目标多于井位选择”的良性循环。这一时期推荐给油田钻探的乌马营潜山获得发现,推动了大港油田天然气勘探;濮深8井获得工业油气流,为中原油田开拓了新区带。

图8 “九五”科学探索井重点“三新”领域与优选目标部署图(据文献[27]绘制)

其次,为后续预探与风险勘探提供了一批有利区带与目标。至1999年,研究提出了准噶尔盆地的准东与车排子、塔里木盆地的塔东与柯坪、鄂尔多斯盆地的铁格苏庙等14个有利区带,以及哈尔金构造、孤山构造、玉北构造、泗村店潜山、塔中异常体等12个有利目标,这些有利区带和目标虽然因科学探索井项目的终止,未能进行钻探和探索,但相当一部分成为后续勘探和研究工作的重点区带和有利目标,并有所突破和发现。如松辽深层长岭断陷火山岩气区[26,28]、鄂尔多斯盆地苏里格[29]上古生界天然气区、准噶尔盆地天然气[30]、吐哈盆地火焰山构造带玉北—英也尔稠油新区带[31-32]等。

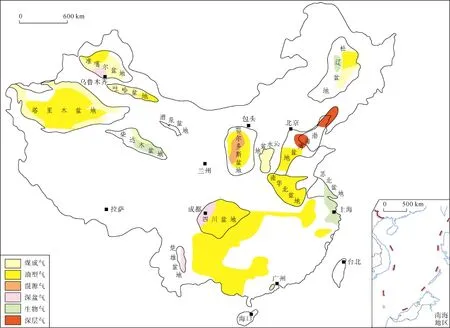

另外,科学探索井项目还提出了中国不同类型天然气的勘探领域与发展重点(见图9),为中国中长期天然气勘探准备了一批有利区带和目标,为推动近10年来的天然气快速发展提供了重要支撑。

图9 中国陆上不同天然气类型勘探领域分布特征预测图(据文献[27]绘制)

4 科学探索井项目的精髓与意义

科学探索井项目自诞生之日起,就肩负了战略性突破的使命,科学探索井的精髓就是领域性的井位选择。它具有两大属性,一是科学性,钻前对区域地质情况进行科学系统的综合研究,以确定靶区和钻探目标,钻探过程对各项即时性参数,结合已有区域资料进行系统分析,以指导钻井,钻后进行系统的多学科研究和综合评价,指导部署;二是开拓性,从选位开始就立足重大领域,目标锁定在探索盆地内新的含油气区、新的含油气层系、新的含油气领域,突破点选择具有规模资源的有利目标。科学探索井的名称,恰如其分地体现了其科学和探索的本质。

科学探索井的意义不仅在于钻探了一口井,打开了一个领域或取得了新的资料,还在于它发挥了科学家勇于探索的潜能,并建立了一套新的管理体系和标准,很多油田借鉴了科学探索井项目的经验进行新领域研究、井位论证、钻后评价和探井管理等工作。时隔5年之后,基于勘探形势的变化,中国石油天然气集团公司借鉴了科学探索井项目的成功经验,2005年启动风险探井项目,取得了多个重大发现和突破,支撑了油气勘探储量高峰期工程,为中国石油天然气发展与能源安全保障做出了重要贡献。

5 结论

科学探索井项目的实施,不仅在中国石油工业发展中开辟了西北侏罗系、华北下古生界天然气等重大新领域,推动了20世纪末的新区勘探,而且坚定了南方海相碳酸盐岩天然气、松辽盆地深层天然气、柴达木盆地北缘侏罗系与英雄岭复杂构造区、吐哈盆地三叠系—二叠系、三塘湖盆地三叠系—二叠系、塔里木盆地寒武系、渤海湾深层与潜山等重要勘探新领域的油气勘探信心。

科学探索井项目的实施,形成了中国石油总部承担投资风险、勘探院提出领域目标、油田协同钻探的勘探新模式,实施中始终坚持“精雕细刻、精耕细作、深挖细找、点滴不漏”锲而不舍的精神。同时还认识到,始终把科学探索选点与领域突破选区,作为井位优选的永恒追求,对油气勘探获得大发现至关重要,还为中国石油启动实施风险勘探积累了宝贵的经验,为新区勘探探索了一条成功道路,为油气资源战略储备了一批有利区带和目标,具有重要的现实与历史意义。

致谢:科学探索井项目实施15年,始终得到总部领导及总部机关、物探局、油田等单位领导和专家的大力指导和帮助,在此一并表示衷心感谢。

[1] 邹才能,常承永,刘济民.科学探索井及其意义[J].石油勘探与开发,1992,19(6):104-108.ZOU Caineng,CHANG Chengyong,LIU Jimin.Scientific exploration well and its significance[J].Petroleum Exploration and Development,1992,19(6):104-108.

[2] 赵文智,赵俭成.吐鲁番-哈密盆地吐鲁番坳陷含油气远景初步评价[R].北京:石油勘探开发科学研究院,1986.ZHAO Wenzhi,ZHAO Jiancheng.Preliminary evaluation of hydrocarbon prospect in Turpan depression of Turpan-Hami Basin[R].Beijing:Scientific Research Institute of Petroleum Exploration and Development,1986.

[3] 赵俭成.吐鲁番-哈密盆地台北构造台参1井地质设计[R].北京:石油勘探开发科学研究院,1987.ZHAO Jiancheng.Geological design of Well Taican 1 in Taibei structure of Turpan-Hami Basin[R].Beijing:Scientific Research Institute of Petroleum Exploration and Development,1987.

[4] 戴金星,何斌,孙永样,等.中亚煤成气聚集域形成及其源岩:中亚煤成气聚集域研究之一[J].石油勘探与开发,1995,22(3):1-7.DAI Jinxing,HE Bin,SUN Yongxiang,et al.Formation of the central-Asia coal-formed gas accumulation domain and its source rocks-series study Ⅰon the central-Asia coal-formed gas accumulation domain[J].Petroleum Exploration and Development,1995,22(3):1-7.

[5] 赵文智,李伟,燕烈灿.吐鲁番-哈密盆地油气藏类型、特征与油气分布规律初探[J].石油与天然气地质,1991,12(4):351-363.ZHAO Wenzhi,LI Wei,YAN Liecan.Types,characteristics of oil-gas pools and hydrocarbon distribution regularities in Turpan-Hami Basin[J].Oil & Gas Geology,1991,12(4):351-363.

[6] 黄第藩,秦匡宗,王铁冠,等.煤成油的形成和成烃机理[M].北京:石油工业出版社,1995.HUANG Difan,QIN Kuangzong,WANG Tieguan,et al.Formation and mechanism of coal-formed oil[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1995.

[7] 程克明.吐哈盆地油气生成[M].北京:石油工业出版社,1994.CHENG Keming.Hydrocarbon generation of the Turpan-Hami Basin[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1994.

[8] 邹才能,龙道江.吐鲁番-哈密盆地烃源岩的母质类型与热演化特征[J].石油勘探与开发,1992,19(2):10-19.ZOU Caineng,LONG Daojiang.Type of source rocks and their feature of thermal evolution in Turpan-Hami Basin[J].Petroleum Exploration and Development,1992,19(2):10-19.

[9] 戴金星,戚厚发.我国煤成烃气的δ13C-Ro关系[J].科学通报,1989,34(9):690-692.DAI Jinxing,QI Houfa.δ13C-Rocorrelation of the coal-formed gas in China[J].Chinese Science Bulletin,1989,34(9):690-692.

[10] 戴金星,裴锡古,戚厚发.中国天然气地质学(卷一)[M].北京:石油工业出版社,1992:65-87.DAI Jinxing,PEI Xigu,QI Houfa.Natural Gas Geology of China(Vol.1)[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1992:65-87.

[11] 黄第藩,熊传武,杨俊杰,等.鄂尔多斯盆地中部气田气源判识和天然气成因类型[J].天然气工业,1996,16(6):1-6.HUANG Difan,XIONG Chuanwu,YANG Junjie,et a1.The origin and type of natural gas in central gas field Ordos Basin,China[J].Natural Gas Industry,1996,16(6):1-6.

[12] 李伟,付建奎,瞿辉.台北凹陷三叠系鄯深油气藏的形成与演化[J].石油勘探与开发,2002,29(4):35-37.LI Wei,FU Jiankui,QU Hui.Formation and evolution of Triassic Shanshen reservoir in Taibei depression[J].Petroleum Exploration and Development,2002,29(4):35-37.

[13] 冉隆辉,谢姚祥,王兰生.从四川盆地解读中国南方海相碳酸盐岩油气勘探[J].石油与天然气地质,2006,27(3):289-294.RAN Longhui,XIE Yaoxiang,WANG Lansheng.Understanding exploration of marine carbonate reservoirs in South China through Sichuan Basin[J].Oil & Gas Geology,2006,27(3):289-294.

[14] 李国辉,李翔.四川盆地加里东古隆起震旦系气藏控制因素[J].石油与天然气地质,2000,21(1):80-83.LI Guohui,LI Xiang.Controlling factors of the Sinian gas reservoir of the Caledonian ancient uplift in Sichuan Basin[J].Oil & Gas Geology,2000,21(1):80-83.

[15] 林志芳,张志松,谢兴礼,等.吐鲁番盆地台北构造的早期油藏评价[R].北京:中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院,1989.LIN Zhifang,ZHANG Zhisong,XIE Xingli,et al.Evaluation of theearly reservoirs in Taibei structure of Turpan Basin[R].Beijing:Research Institute of Petroleum Exploration and Development,CNPC,1989.

[16] 张映红,李伟,门相勇,等.柴达木盆地西北缘侏罗系含油气系统[J].勘探家,2000,5(3):83-89.ZHANG Yinghong,LI Wei,MEN Xiangyong,et al.Petroleum system of northwestern margin of Qaidam Basin[J].Petroleum Exploration,2000,5(3):83-89.

[17] 李伟,刘宝珺,白淑艳.柴达木盆地侏罗系地层沉积大迁移及其成因[J].石油学报,2002,23(6):16-19.LI Wei,LIU Baojun,BAI Shuyan.Great transposition and origin of Jurassic sedimentary in Qaidam Basin[J].Acta Petrolei Sinica,2002,23(6):16-19.

[18] 杨华,张文正,昝川莉,等.鄂尔多斯盆地东部奥陶系盐下天然气地球化学特征及其对靖边气田气源再认识[J].天然气地球科学,2009,20(1):8-14.YANG Hua,ZHANG Wenzheng,ZAN Chuanli,et a1.Geochemical characteristics of Ordovician subsalt gas reservoir and their significance for reunderstanding the gas source of Jingbian gas field,east Ordos Basin[J].Natural Gas Geoscience,2009,20(1):8-14.

[19] 杨华,付金华,魏新善,等.鄂尔多斯盆地奥陶系海相碳酸盐岩天然气勘探领域[J].石油学报,2011,32(5):733-740.YANG Hua,FU Jinhua,WEI Xinshan,et al.Natural gas exploration areas of Ordovician marine carbonates,Ordos Basin[J].Acta Petrolei Sinica,2011,32(5):733-740.

[20] 郭彦如,付金华,魏新善,等.鄂尔多斯盆地奥陶系碳酸盐岩成藏特征与模式[J].石油勘探与开发,2014,41(1):1-11.GUO Yanru,FU Jinhua,WEI Xinshan,et al.Accumulation and models of natural gas in Ordovician carbonates,Ordos Basin,China[J].Petroleum Exploration and Development,2014,41(1):1-11.

[21] 邹才能,杜金虎,徐春春,等.四川盆地震旦系—寒武系特大型气田形成分布、资源潜力及勘探发现[J].石油勘探与开发,2014,41(3):278-293.ZOU Caineng,DU Jinhu,XU Chunchun,et al.Formation,distribution,resource potential and discovery of the Sinian-Cambrian giant gas field,Sichuan Basin,SW China[J].Petroleum Exploration and Development,2014,41(3):278-293.

[22] 杜金虎,邹才能,徐春春,等.川中古隆起龙王庙组特大型气田战略发现与理论技术创新[J].石油勘探与开发,2014,41(3):268-277.DU Jinhu,ZOU Caineng,XU Chunchun,et al.Theoretical and technical innovations in strategic discovery of a giant gas field in Cambrian Longwangmiao Formation of central Sichuan paleo-uplift,Sichuan Basin[J].Petroleum Exploration and Development,2014,41(3):268-277.

[23] 赵文智,汪泽成,胡素云,等.中国陆上三大克拉通盆地海相碳酸盐岩油气藏大型化成藏条件与特征[J].石油学报,2012,33(增刊2):1-10.ZHAO Wenzhi,WANG Zecheng,HU Suyun,et al.Large-scale hydrocarbon accumulation factors and characteristics of marine carbonate reservoirs in three large onshore cratonic basins in China[J].Acta Petrolei Sinica,2012,33(Supp.2):1-10.

[24] 李伟,易海永,胡望水,等.四川盆地加里东古隆起构造演化与油气聚集关系[J].天然气工业,2014,34(3):8-15.LI Wei,YI Haiyong,HU Wangshui,et al.Tectonic evolution of Caledonian paleohigh in the Sichuan Basin and its relationship with hydrocarbon accumulation[J].Natural Gas Industry,2014,34(3):8-15.

[25] 张庆春,胡素云,王立武,等.松辽盆地含CO2火山岩气藏的形成与分布[J].岩石学报,2010,26(1):109-120.ZHANG Qingchun,HU Suyun,WANG Liwu,et a1.Formation and distribution of volcanic CO2gas pools in Songliao Basin[J].Acta Petrologica Sinica,2010,26 (1):109-120.

[26] 赵文智,李伟,张研.吐哈盆地鲁克沁稠油藏成藏过程初探与勘探意义[J].石油勘探与开发,1998,25(2):1-3.ZHAO Wenzhi,LI Wei,ZHANG Yan.Study on forming process of heavy oil reservoirs and its exploration significations in Lukeqin structure belts,Turpan-Hami Basin[J].Petroleum Exploration and Development,1998,25(2):1-3.

[27] 北京石油勘探开发科学研究院科学探索井项目领导小组.科学探索井项目九六年度执行情况与九七年度工作安排[R].北京:石油勘探开发科学研究院,1996.PetroChina RIPED Leading Group of Scientific Exploration Well Project.The 1996 annual implementation and 1997 work schedule for the Scientific Exploration Well Project[R].Beijing:PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development,1996.

[28] 张玉明,李明,李瑞磊.松辽盆地南部深层系天然气成藏规律[J].石油与天然气地质,2006,27(6):841-848.ZHANG Yuming,LI Ming,LI Ruilei.Reservoiring pattern of natural gas in deep of southern Songliao Basin[J].Oil & Gas Geology,2006,27(6):841-848.

[29] 杨华,刘新社,孟培龙.苏里格地区天然气勘探新进展[J].天然气工业,2011,31(2):1-8.YANG Hua,LIU Xinshe,MENG Peilong.New development in natural gas exploration of the Sulige Gas Field[J].Natural Gas Industry,2011,31(2):1-8.

[30] 凌立苏,何文渊,黄卫东,等.准噶尔盆地克拉美丽气田高效勘探实践[J].天然气工业,2010,30(2):7-10.LING Lisu,HE Wenyuan,HUANG Weidong,et al.Practices of highly efficient exploration in the Kelameili gas field,Junggar Basin[J].Natural Gas Industry,2010,30(2):7-10.

[31] 涂小仙,梁浩,黄卫东.吐哈盆地鲁克沁弧形带成藏条件[J].新疆石油地质,1998,19(6):458-461.TU Xiaoxian,LIANG Hao,HUANG Weidong.The forming condition of oil and gas reservoirs in Lukeqin structure belts,Turpan-Hami basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,1998,19(6):458-461.

[32] 李华明.吐哈盆地火焰山中央隆起带稠油的成因[J].新疆石油地质,2010,31(2):131-134.LI Huaming.Origin of heavy oil in Huoyanshan central uplift belt in Turpan-Hami Basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2010,31(2):131-134.

(编辑 魏玮 王大锐)

History,achievements and significance of scientific exploration wells:For the 30thanniversary of the “scientific exploration well” program

ZHAI Guangming1,HU Jianyi2,ZHAO Wenzhi2,ZOU Caineng2

(1.Chinese National Petroleum Corporation Advisory Center,Beijing 100724,China; 2.PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development,Beijing 100083,China)

Thirty years have past since the “scientific exploration well” program (1986-2000) was initiated in 1986.Review and summary of the exploration history,achievements and management experiences are significant for directing future onshore exploration.The program aimed to address critical and fundamental geological challenges and achieve breakthroughs through scientific exploration in new basins,new strata and new regions,on the basis of new geologic cognitions obtained by PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development (RIPED).During 15 years of efforts,14 wells were drilled,of which Well Taican 1 and Well Shaancan 1 contributed to the discovery of Tuha Oilfield and Jingbian giant gas field,opening the prelude to large-scale natural gas exploration in the Jurassic System in northwest China and the Ordos Basin.Several wells (e.g.Gaoke 1,Jiucan 1,and Qincan 1) produced low-yield oil and gas flows,laying the foundation for later large discoveries.Moreover,a series of strategic domains and targets have been ascertained.In program management,a scientific and rational exploration procedure has been established:the PetroChina headquarter assumes investment risks,RIPED proposes domains/targets,and oilfields undertake specific tasks under the supervision of RIPED,following the rules of “intensive and thorough explorations”.The significance of the “scientific exploration well” program is manifested in transforming scientific achievements into productivity,guiding and driving oil and gas exploration to achieve strategic breakthroughs,and accumulating valuable experiences for PetroChina to carry out risk exploration.

scientific exploration well; “three new” fields; Tuha Basin; Ordos Basin; Shanshan Oilfield; Jingbian gas field; Well Taican 1; Well Shaancan 1

TE2

A

1000-0747(2016)02-0153-13

10.11698/PED.2016.02.01

翟光明(1926-),男,安徽泾县人,中国工程院院士,现主要从事油气勘探发展战略研究。地址:北京市西城区六铺炕街6号,中国石油天然气集团公司咨询中心,邮政编码:100724。E-mail:zgm@cnpc.com.cn

2016-01-16

2016-02-18