《黄河大合唱》与桂林文化抗战

2017-01-09张勇刘红

张勇+刘红

音乐作为文化的重要组成部分,在抗战时期发挥过举足轻重的作用。1939年春诞生于延安的抗日救亡歌曲《黄河大合唱》,因其雄壮的旋律和深刻的寓意,以奔流不息之势迅速传遍全国,震撼神州。《黄河大合唱》在国统区的首次公开演出地即是桂林,慷慨激昂的乐曲回荡在秀丽的漓江山水之间,控诉着日寇的侵略罪行,警醒着国人奋发图强,为桂林文化抗战注入了新的活力。

《黄河大合唱》在桂林传播的历史背景

抗战爆发后,由于国民党政府实行片面抗战路线,致使中国东、中部大片国土沦丧。1938年10月,广州、武汉相继失守,加之长沙“文夕大火”的影响,大批难民蜂拥撤至桂林,造成这座位于中国西南的军事重镇在抗战期间人口激增数倍。与此同时,随着大量工业、金融业、文教、新闻出版等机构的迁入,战时的桂林各项事业得到迅猛发展。时任国民政府军事委员会桂林办公厅主任的李济深甚至称其为“江南唯一繁盛都市”。而蓬勃发展的桂林城,尤以文化的兴盛为最。齐聚桂林的众多文化名人,通过各种文化创作活动,积极投身到“唤醒民众,激发士气”的工作中。《黄河大合唱》正是在文化抗战运动日益深入发展的背景下传入桂林并得到广泛传播的。

桂林抗战文化的繁盛肇始于全面抗战爆发后。中国共产党积极有效的组织领导,是桂林抗战文化统一战线巩固和发展的关键因素。1936年底,为应对华北事变后日益严峻的形势,国民政府决定广西省会由南宁复迁桂林。广州、武汉相继失守后,文化巨擘茅盾、艾青、郭沫若、巴金、叶圣陶、胡愈之等在战火中辗转迁徙汇聚桂林,桂林也因此成为广大爱国文化人士坚持抗战宣传的重要据点。

桂林高亢激昂的文化抗战局面受到中共中央的高度重视。虽然桂林属国统区,但中国共产党通过八路军桂林办事处巧妙利用桂系军阀与蒋介石之间的矛盾,与国民党展开了一场“抢夺”知识分子的斗争,因为“抢得慢就没有了”。1938年11月,时任全国文协名誉理事的周恩来通过八路军桂林办事处主任李克农,指示在桂林从事宣传和理论工作的夏衍负责建立桂林文艺界统一战线团体的筹备工作,并于1939年10月2日正式成立文协桂林分会。分会成立伊始,即投入到抗战文化的组织和宣传工作中。为贯彻全国总会“文章入伍,文章下乡”的号召,桂林文协组织作家深入民众,深入前线,发表鼓吹抗战文章,走街串巷散发传单,举办诗歌朗诵会和歌咏会,开办文艺讲习班,并召开各类文艺座谈会、纪念会、报告会、讨论会等研讨抗战时局,以实际行动支援抗战。

1938年12月,周恩来、叶剑英、徐特立、郭沫若等人在桂林多次作抗战时局和坚持持久抗战、坚持抗日民族统一战线的演讲,对稳定桂林局势,鼓舞人民抗战信心,将桂林抗日救亡活动推向高潮,起到了奠基作用。在中国共产党的领导下,在桂林活动的进步文化人士组织文化团体,演出抗战戏剧,创办或复刊了一批有影响有特色的文艺报刊,创作发表了大量有浓烈时代色彩的文艺作品。尤其是中共主办的《救亡日报》《国民公论》成为文化统战宣传和抗日救亡宣传的主要舆论阵地,起着中坚和骨干作用。它们连续发表中共领导人的文章,大力宣传坚持持久抗战、坚持抗日民族统一战线的思想。由于中国共产党对桂林文艺运动的正确领导,加之进步文艺工作者的努力,战时桂林掀起的抗战热潮、抗战声浪,在武汉失守后的国统区内可谓独一无二。

与其他艺术形式相比,音乐具有普及性广、参与度高等特殊优势。尤其是在国难当头、民族存亡之际,节奏明快、雄健有力的救亡之声更能激起国人的爱国热情,彰显其巨大的正能量。1936年6月1日,桂林初中歌咏团即开始出版抗日壁报,上街演唱抗日歌曲。全面抗战爆发后,大批进步音乐家汇聚桂林,与桂林本土音乐家一起,发起成立了多个音乐社团,广泛开展群众性的歌咏运动,出版发行音乐刊物,化音符为干戈,汇旋律为时代强音,展开音乐救亡运动,极大地鼓舞了民众的斗志。

广西音乐会是抗战初期桂林最活跃、最重要的音乐组织,由满谦子、徐孟平等音乐家于1935年在南宁创办。1937年该会迁至桂林,与国民党桂系领导的国防艺术社联合组织了“抗战歌咏团”,将桂林所有的音乐专业人才聚集起来,改变传统的民族音乐风格,大力推动以抗战为主题的新音乐运动。有时评描述:抗战歌咏团“雄壮的歌声震动了桂林城,歌声钻进了每个人的心里!”广州、武汉失陷后,国防艺术社和乐群社发起成立了“以激发士气,振奋民心,增强抗战力量”为宗旨的歌咏团体——抗敌歌咏团。他们通过歌咏大会、广播晚会、街头演唱、歌咏比赛等多种形式,广泛传唱抗战歌曲。1939年12月26日,桂林音乐界决定自1940年1月起,每周举办一次音乐晚会。此后,以歌咏为主流的抗战新音乐风靡桂林全城。

《黄河大合唱》在桂林的传播概况

《黄河大合唱》于1939年4月13日在陕北公学礼堂首次公演后,在延安广为传唱,并迅速传播到各抗日根据地和国统区,成为家喻户晓的抗战名曲。这组被周恩来誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”的爱国歌曲,在进步音乐人林路的大力引介下,1940年7月20日在桂林公开上演,引起社会各界强烈共鸣。此后它成为桂林城内各抗日歌咏团体演出的必备曲目,其词曲也被众多进步刊物竞相刊载。

活动于延安的抗敌演剧二队在《黄河大合唱》问世以后,将曲谱寄至活跃于湖北老河口的抗敌演剧四队。为扩大抗日救亡歌曲在国统区的普及宣传,四队遂将曲谱油印成32开本,寄给在桂林担任《救亡日报》主编的夏衍,由其转交给桂林新音乐运动的组织领导者之一,实际身份也是中共秘密党员的林路,并决定由林负责《黄河大合唱》在桂林演出的筹备工作。林路随即找到在桂系领导的艺术社团“国防艺术社”中任总干事的中共秘密党员孟超,与其共同商议《黄河大合唱》在桂林的演出事宜,并决定将其首次全曲演唱放在“桂林音乐界纪念‘七七三周年音乐大会”上进行。

为扩大首演在桂林的影响,林路通过国防艺术社歌咏团的指挥、进步音乐家廖行健联络协调,争取了桂系党政军上层人物的支持。时任广西绥靖公署政治部主任的程思远不仅同意合唱团由林路任指挥的乐群歌咏团和国防艺术社歌咏团联合组成,而且亲自参加了乐群歌咏团的改组扩大会。这样,200余人组成的庞大歌咏团开始了首演前紧锣密鼓的排练。

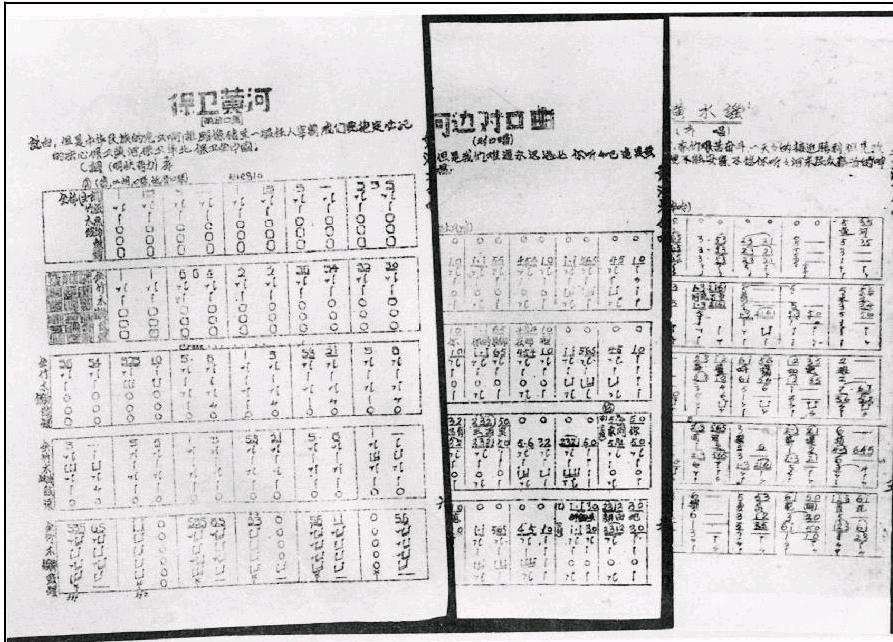

1940年7月20日,桂林音乐界纪念七七三周年音乐大会在新华大戏院隆重开演。音乐大会共分3大部:第一部是《抗战新歌》,第二部是《广西土风歌舞》,第三部则是《黄河大合唱》。而《黄河大合唱》的组织和演唱是极其复杂而新颖的。全部歌曲共分为8段:第一段《黄河船夫曲》由全体男生齐唱;第二段《黄河颂》由林路独唱;第三段《黄河之水天上来》由成庆生进行朗诵;第四段《黄水谣》由全体女生齐唱;第五段《河边对口曲》由廖行健和林路对唱;第六段《黄河怨》由沈云独唱;第七段《保卫黄河》由全体男女生合唱,并轮唱第二、三、四段;第八段《怒吼吧!黄河》由全体男女生合唱。在场的观众自始至终都聚精会神地听着,全场一片寂静,当整个演唱一结束,安静的现场瞬间爆发出热烈的掌声,观众群情鼎沸、情绪激动,反响十分强烈。

首演之后,因其强烈的感染力和号召力,《黄河大合唱》迅速在整个桂林城传播开来,成为各抗日歌咏团演出的保留节目。据不完全统计,1940年秋至1943年春,《黄河大合唱》在桂林就被乐群歌咏团、国防艺术社歌咏团,抗敌演剧四队、五队、七队等十余个歌咏团整曲演唱达16场之多。尤其是抗敌演剧七队以《黄河大合唱》为主打曲目,在桂林城多次演出后,又在广西、广东、湖南、江西等各地巡演,并远赴新加坡、马来西亚、泰国等国演出,受到广泛好评,产生了深远影响。

此外,《黄河大合唱》在桂林通过出版物也有一定的传播。1940年首先刊登在由林路主编的《每周新歌选》上。首版发行3000册,很快售罄。再版两次,发行近万册。随后他主编的月刊《新音乐》上也分期连载了全曲。使得这首抗战歌曲在桂林首演前就已在文化界中开始传唱。两刊均是中共领导下的新音乐社桂林分社倡导创办的,承担着抗战音乐创作和宣传的职责,在桂林文化界颇负盛名。林路等人在纪念七七三周年音乐大会首演后3天铅印发行《七七之歌》特刊,向读者介绍音乐会节目尤其对《黄河大合唱》隆重推介。前期的宣传加之首演的成功,很大程度上激发了民众对这次音乐会的期盼与热情,特刊面世后旋即被抢购一空。

与此同时,由冼星海亲自编订的《反攻——冼星海歌曲集》单行本于1940年7月由桂林读书生活出版社出版,该书亦将《黄河大合唱》曲谱收入其中并被视为全国歌咏浪潮中发挥重要作用的三大作品之一。同年9月,重庆生活书店也出版了《黄河大合唱》单行本。郭沫若为之作序,盛赞它是“抗战中所产生的最成功的一个新型歌曲”。1941年6月,桂林读书生活出版社再版了《反攻》一书。《每月新歌选》《新音乐》,单行本《反攻——冼星海歌曲集》三种版本的《黄河大合唱》从桂林流传至全中国乃至全世界。

《黄河大合唱》在桂林首演后,引起了社会各界广泛关注,接踵而来的是充满褒扬之声的有关首演的消息报道、评论专稿等在桂林主流媒体上专版刊出,《救亡日报》《音乐阵线》《大公报》等争相转载,《黄河大合唱》成为桂林市民津津乐道的热议话题,“保卫家乡,保卫黄河,保卫华北,保卫全中国”的激亢之声在街头巷尾时常响起。

《黄河大合唱》的传播对桂林文化抗战和全国抗战的积极影响

中共中央南方局书记周恩来非常重视桂林的战略地位,1938年12月至1939年5月,他曾三次到桂林,与进步文化界人士广泛接触,宣传党的抗日民族统一战线政策,团结一切可以团结的文化力量,推动桂林抗战文化运动的全面发展。在以周恩来为代表的中国共产党人爱国热忱的感召下,桂系地方实力派与中共建立了统战关系,有限度地容许桂林抗战文化运动的开展。

《黄河大合唱》在桂林的首演,正是中共抗日民族统一战线策略在文化界的成功实践。组织筹划首演的夏衍、孟超、林路等人均是中共秘密党员。他们牢记周恩来提出的“发展抗战文化与提倡进步思想,是我党文化政策的方向”的文化运动指导方针,联合桂系进步音乐家廖行健领导的国防艺术社,成功实现了《黄河大合唱》在桂林的首演。

《黄河大合唱》在桂林刮起的救亡歌咏运动“旋风”,彰显了文化统战的力量,极大地鼓舞了群众的爱国热情。1940年9月3日,周恩来在参加追悼日寇空袭桂林中不幸遇难的青年音乐家张曙的纪念大会上称:“歌咏救亡”对全民抗战的伟大作用是“最明显的”,它“代表了大家发出了反抗的怒吼,代表了大众发出了团结的呼声”。《黄河大合唱》首演的成功范例,在后来的歌咏运动中反复上演。如“抗宣一队”联合国民党桂系及桂林当地的各爱国团体和知名人士组成“导演团”,成功排演了冼星海的另一名作《军民进行曲》,引起了社会各界的强烈反响。1944年2月至5月,由中国共产党联合进步文化人士组织发起,并获得桂系当局同意和支持,在桂林举办的西南第一届戏剧展览会大获成功。这场以“抗战、团结、进步”为主题的西南剧展,汇聚了西南五省33个演剧团队共1000余人的演艺工作者,观众达10余万人次,被美国《纽约时报》誉为“有史以来自古罗马时代曾经举行外,尚属仅见”。可以说,抗战时期桂林群众性歌咏运动的蓬勃发展,特别是《黄河大合唱》的传播,从一个重要方面见证了中共抗日民族统一战线政策的正确实施。

广州、武汉失守后,作为大后方的桂林,由于优越的地理位置和宽松的政治环境,一度成为抗战时期中国与国际社会交流最为快捷的窗口。根据地、大后方出版的书刊报纸多由桂林运往香港,再转销上海等沦陷区和其他海外地区。中共出色的统战工作,使得《黄河大合唱》在桂林首次上演后就得到国民党桂系党政军界的一致好评,此后该节目成为桂系政界接待爱国华侨和外国宾客等重大活动的保留节目。激越昂扬的《黄河大合唱》赢得了世界各国观众的共鸣,让国际人士真切认识到中国人民誓死保卫国家,与侵略者抗争到底的决心,并促使他们积极参与到支援中国抗战的事业中。如美国记者爱泼斯坦不仅在桂林考察了《救亡日报》社且将《黄河大合唱》译成英文向全世界传播。在中国的所见所闻使他坚信:“中国人民有着赢得最后胜利的意志和潜力。”

随着桂林逐渐发展为中国抗战文化对外交流的一个重要窗口,国内外大批进步文化人士聚集于此,国际反法西斯组织也纷纷在此设立文化办事机构,共同构筑了一个文化交流的大舞台。各种文化机构经常举办各种文艺晚会、联谊会、欢迎会和报告会,高举反战的正义旗帜,控诉法西斯的野蛮罪行。作为国际反法西斯文化的重要组成部分,桂林抗战文化与国际反法西斯文化进行了广泛交流,两者互相声援、互相促进,为争取世界反法西斯战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。

注释:

①贵州省社科规划课题“抗战时期中国共产党文化统战工作研究”(14GZYB04)

(作者分别系遵义师范学院教授、中南林业科技大学讲师)

(责编 侯春奇)