基于BQ500212A的锂电池无线充电系统*

2017-01-05乔建华贾尧尧

乔建华,贾尧尧

(太原科技大学 电子信息工程学院,太原 030024)

基于BQ500212A的锂电池无线充电系统*

乔建华,贾尧尧

(太原科技大学 电子信息工程学院,太原 030024)

设计了一套针对锂电池的谐振式电磁感应无线充电系统,该系统采用近场电磁感应方式,运用LC串联谐振电路、电压电流检测电路、RC延时电路,实现了对锂电池无线充电的要求;并建立了系统的模型,分析了系统重要器件的的选取原则和方法。经测试,该系统不仅改善了无线充电能量传递效率,还提高了电路对各种状态响应的安全性。

无线充电;电磁感应;串联谐振;BQ500212A;锂电池

引 言

针对有线充电设备物理插拔产生磨损、可能激发电火花、携带不便的问题,无线充电系统成为研究的热点、参考文献[1]在其论述中就提出了将来无线充电将会代替接口充电的可能。无线充电有电磁感应、磁共振、电场耦合、无线电波四种方式,其中以电磁感应方式最为成熟,且容易应用。参考文献[2]提出的设计,就是基于电磁感应技术进行电能传输的一种设计,该设计供电部分使用7805和7812线性电源芯片,能耗很大,半桥式发射电路设计,使得其对能量利用效率较低,使用MSP430芯片作为控制器,则提高了设计成本。现在的无线充电的研究存在安全性不高,技术不规范,能量传递效率低的问题,参考文献[3]所提出的单线圈无线充电系统,对这些问题做出了改进,但其缺少对锂电池充电电路的设计。本文以TI公司的最新产品BQ500212A和BQ51050B芯片作为核心器件,设计了一个针对锂电池的谐振式电磁感应无线充电系统,提高了无线充电能量的传输效率,同时解决了当前无线充电设备安全性不高、不规范的问题,实现了通过无线充电技术对锂电池进行高效可靠充电的功能。

1 总体方案设计

1.1 系统功能

图1 发射端-接收端系统框图

该无线充电系统包括两个部分:发射端(TX)和接收端(RX),如图1所示。在系统的主体设计中,能量发射和接收端采用两个控制器。发射端控制器对输入电流进行逆变调控,利用交变电流在发射端口周围激发磁场发射能量。电压电流传感部分反馈电压电流信号给控制器,控制器做调节。接收端接收到磁场能量后转换成电场能量,进行整流,然后在控制器的控制下进行电压调节,提供给负载。发射端能量传递给接收端,接收端信号发送给发射端。

1.2 主控芯片选型

一节锂电池满电时电压为4.2 V,若对其以1 A电流进行充电,则瞬时功率最大不会超过4.2 W,另外考虑到电路中正常的能量损耗,需输出功率选择比4.2 W略大一些的芯片。经过计算,在接收端我们选择最大输出功率为5 W的芯片。BQ51050B最大输出功率为5 W,内部集成有锂电池充电控制功能,所以选择它作为接收端的主控芯片。考虑按照BQ51050B的参数选择TX端的控制芯片, BQ500212A最大输出功率5 W满足要求,输入电压5 V较为接近锂电池的满电电压,选择它作为发射端主控芯片满足需求。两款芯片均兼容WPC协议,符合设计要求。

2 硬件电路设计

2.1 低功耗电路设计

为节约能量消耗,系统采用了低功耗和休眠的电路设

计。TX端的低功耗模式是通过不断地关闭电路及唤醒电路实现的,BQ500212A有一个输出低功耗控制信号SNOOZE,电路如图2所示。当发射端电路正常工作时,SLEEP和SNOOZE为低电平信号,场效应管关闭,EN端为高电平,U3正常工作并输出3.3 V电压给BQ500212A。当发射电路没有负载需要进入低功耗模式时,SNOOZE信号变成高电平,场效应管打开,EN端变为低电平,U3关闭,BQ500212A关闭,发射端电路停止工作。此时SNOOZE信号消失,场效应管关闭,由于电容C5和电阻R6的存在,EN端会在一段时间后变成高电平,这个延时时间可以通过改变电容和电阻值的大小来改变。当EN端变为高电平时,BQ500212A被唤醒,若电路依然没有负载,BQ500212A会在非常短暂的时间后输出一个高电平的SNOOZE信号,再一次关闭U3,使发射电路停止工作。

图2 供电及低功耗及休眠电路

TX端的休眠模式和低功耗模式类似,当电路长时间没负载或负载充电完成时,BQ500212A提供一个高电平的SLEEP信号,对于R5和C4来说,其延时时间更长。

2.2 检流电路、逆变电路及发射端口电路设计

图3 检流电路

检流电路如图3所示,差放U6为50倍增益,采集电阻R25两端电压。R25为20 mΩ的电阻,用其和50倍增益差放进行组合,使得差放的输出电压值大小刚好等于流过电阻R25的电流值大小。C30对差放输出电压进行稳压,使得将要提供给控制芯片的电压I_SENSE是一个稳定值。

逆变电路如图4所示,U4、U5为CSD97394芯片,集成有两个场效应管,每个芯片都有一个PWM波形输入端口。在DPWM-1A和DPWM-1B信号的作用下,电流会有这样的两种流向,一种是从U4的VSW流出经过发射线圈,再通过U5的VSW连接GND,另一种是从U5的VSW流出经过发射线圈,再通过U4的VSW连接GND。这两种电流流向在PWM波形的一个周期内各占半个周期,实现电流的逆变。

2.3 控制电路设计

发射端控制电路如图5所示,芯片两个供电端口均并联两个电容稳压滤波,V33S与V33D,通过一个20 Ω的小电阻隔开,用以分隔数字电源与模拟电源。BPCAP按芯片要求,连接旁路电容。BQ500212A芯片会上电复位,在此不使用它的复位功能,也不使用它的的温度检测功能,将2引脚和5引脚通过一个10 kΩ电阻接3.3 V电源即可。V_SENSE管脚通过76.8 kΩ和10 kΩ电阻分压检测5.5 V电压,FMOD、PMOD、FOD_CAL依次连接电阻R34、R35、R36,对应损失功率阈值为350 mW、400 mW、550 mW,LED显示模式由R43设置。

图4 逆变电路及发射端口电路

图5 控制电路

2.4 接收端电路设计

接收部分是一个由接收线圈和3个电容构成的谐振电路,如图6所示,电路中产生的感应电压经过C52和C53滤波,提供给芯片的输入端AC1和AC2。在电路中还可以看到摆放类似的三组电容,一组连接CLMP1和CLMP2,这是电路的过压保护部分,当电路接收端电压过大时,CLMP1和CLMP2在芯片内部连接GND,使接收端的感应电压通过电容C45和C51短路,保护接收端电路不受损。COMM1和COMM2连接的电容则是为了通信,电路需要通信时,C47和C49同样会通过芯片的COMM引脚连接GND,使接收端的负载变化,从而产生电流变化,这一变化被发射端感应,实现通信。

图6 接收端电路

图7 接收端电路

2.5 限流功能、满电电流阈值及其他电路部分的设置

接收端的限流功能和满电阈值设置如图7所示,RECT端和BAT端均为输出端,不一样的是RECT端输出的是整流后的电压,BAT端输出的是给电池充电的电压。限流值大小由R29和R30共同决定,限流值IMAX=300/(R29+30)。TERM端连接的电阻R37用来设置满电电流阈值,I=IMAX×R37/20 000。这里不使用电路的温度检测功能,将TS_CTRL通过一个10 kΩ电阻接地。接收端电路充电时,CHG会在内部接地,LED3提供一个充电指示功能。RECT端输出电压经过5.1 V稳压管作用,输出一个5.1 V的电压,可供芯片EN端使用。R34和R36不贴片,仅供调试时使用。

2.6 PCB设计

对于无线充电系统发射端电路,四层板设计比较合理,中间两层分别作为电源层和地层,其抗干扰能力较强,电源纹波也较小,但设计成本要比双层板要高。我们可以先设计双层板对无线充电系统进行理论验证,之后再根据需要,对电路PCB进行改进。发射端PCB设计和接收端PCB设计,都是双层板设计。在PCB设计中,电源回路要尽可能小,线宽应至少保证能够流过1 A电流,滤波电容摆放应尽可能地靠近输入输出端口。元器件应按照电路模块摆放,模拟电路要与数字电路分开摆放。

3 系统测试

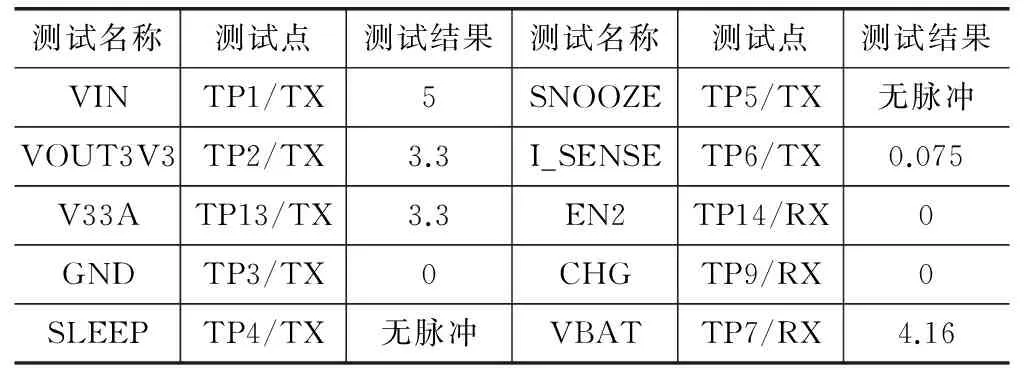

下面对该系统做一个测试。在空载情况下,我们将接收端设置的充电满电电流阈值为0,发射端绿灯亮,表明供电正常。接收端输出4.16 V,为该电路所能输出的最大电压值,与锂电池的满电电压值相同。表1为发射端接收端一些测试点的测试情况,我们分别测量了供电电压、控制信号、输出电压的状态。

接收端带负载工作时,接收端电路板蓝灯亮表明充电进行,发射端电路板两个绿灯亮表明发射端供电正常,工作也正常。电压源上的电压值为发射端输入电压值,电流值为发射端输出电流值,整个发射端输入功率为3.3 W。表2为发射端接收端一些测试点的测试情况,我们分别测量了供电电压、控制信号、输出电压的状态。

在给锂电池进行充电时,因为锂电池的内阻很小,设计时需考虑一些问题,如电路中导线的电阻大小,无线充电系统作为电源其电源内阻大小,以及锂电池自身的内阻。在测试时,稳压源输出5 V电压,而发射端电路板的输入电压只有4.5 V,有0.5 V都消耗在了稳压源与电路板连接的导线上了,而这恰恰是应该避免的损耗。在充电电路中,如果导线内阻偏大,那么用以维持最大电流充电的输出电压值将提前达到最大,即锂电池两端的电压还没上升到较大值,电路的最大输出就已经满足不了最大电流充电了,之后电路将进行恒流充电。换一种说法,接收端导线内阻大会使充电电路恒流充电阶段所占时间变短,提前进入恒压充电阶段。因此我们要极力减小无线充电系统中连接导线的内阻,以保证充电系统中充电效率和能量转换效率。

表1 空载工作状态测试点测试情况

表2 带负载工作状态测试点测试情况

4 问题分析

下面对无线充电系统中的电感、电容、通信和谐振电路进行一些分析探讨。

在该系统的器件选择上,对电容品质和线圈品质要求较为严格,因为在无线系统中,电感品质则直接影响到了耦合系数,对电路能量传递影响极大。如果选择一般的电感线圈,漏磁现象严重时电路根本无法按照预定电流给锂电池充电。我们在这个电路中使用和BQ500212A相匹配的A5/A11线圈,它的材质、线宽都是规定好的,符合QI标准,能够达到给锂电池无线充电的预期要求。

电容的品质,对该无线充电系统也有较大影响,尤其是发射端、接收端的谐振电路部分,其电容选择非常关键。发射端接收端只有工作在相同谐振频率时,其能量传输效率最大。使用误差大的电容,会造成发射电路接收电路谐振频率不匹配,电路工作在最大输出功率时很难达到该设计电路应有的效率,失去设计应有的价值。在此电路中,电容应选择品质较高的COG电容,其ESR、ESL最小,精度最高。在设计中,将4个电容并联使用,可以降低电容的ESR,对电路有改善作用。但要注意的是,瓷片电容易受温度冲击损坏,还具有较差的抗弯曲能力,在安装瓷片电容时应着重考虑。

无线充电系统的通信,是通过将接收端短接电容实现的。当电容短接时,接收端电流变化导致发射端电流发生变化,该系统正是通过电流的变化来传递信息的。这种方式需要与电容滤波区分一下,滤波电容选择的值一般都略大,这是由电容的容抗公式所决定的,相同频率下大电容容抗小,更容易短路交流信号,而本文系统通信所选用的电容要小很多,远远不能短路电路中的交流信号。它所起的作用,更多的是改变接收电路中的回路负载,引起回路电流瞬间变化,从而达到通信的目的。

对于发射端和接收端的谐振电路,简单来讲可以将两个耦合线圈理解为一个变压器,但是这样不易于对电路进行深入理解。为此本文提出这样一种模型:发射端靠电感发射能量,应把电感等效为电阻与理想电感的串联。电阻会随着接收端负载的变化而变化,忽略电感自身的ESR,等效电阻上消耗的能量减去磁场能量损耗,就是接收电路上消耗的能量。接收端谐振回路中,应把电感等效为电压源与电感的串联,等效电压源为整个接收端电路提供能量,它所提供的能量就是发射端电路传递到接收电路上的所有能量。这种模型更利于对该系统电路的理解。

结 语

[1] Michael,Frank,单凯.无线充电要替代USB [J].创业邦,2016,(1):89-90.

[2] 曹琛,李元章,马忠梅.基于MSP430的无线充电器系统设计 [J].单片机与嵌入式系统应用, 2016(2):66-69.

[3] 周娅娜.一种用于手机的无线充电系统设计 [D].重庆:重庆大学, 2014.

[4] 杨培凯,石雄.一种无线充电管理系统的电路设计 [J].电子与封装, 2016(4).

[5] 李晓平,刘毅,肖建中.作业场所电磁辐射的测量[J].中国安全生产科学技术,2008,4(4):36-40.

[6] TI.bq500212A Data Sheet [EB/OL].[2016-06-28].http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq500212a.pdf.

[7] TI.bq51050B Data Sheet [EB/OL].[2016-06-28].http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq51050b.pdf.

乔建华(副教授),主要研究方向为无线传感器网络;贾尧尧(本科生),主要研究方向为嵌入式系统应用。

Wireless Charging System for Lithium Battery Based on BQ500212A

Qiao Jianhua,Jia Yaoyao

(School of Electronic and Information Engineering,Taiyuan University of Science and Technology,Taiyuan 030024,China)

In the paper,a resonant electromagnetic induction wireless charging system for lithium battery is proposed,which adopts the near field electromagnetic induction method,uses the LC series resonant circuit,the voltage and current detection circuit,the RC delay circuit to achieve the requirements of wireless charging for lithium battery.The model of the system is established,and the selection principle and method of the important devices are analyzed.The test results show that the system not only increases the energy transfer efficiency of wireless charging,but also improves the security of the circuit to various state response.

wireless charging;electromagnetic induction;series resonance;BQ500212A;lithium battery

山西省科学基金资助(2013011019-1)。

TN92

A

�迪娜

2016-06-28)