华夏帝国王朝与土地人口

2017-01-04

新石器时代的农业社会,有着强烈的血缘氏族特征。随着贫富分化和阶级的出现,氏族中逐渐形成了复杂的组织体,强有力的权力控制方式出现了。夏商周时代,广大的农业地区仍然维持这一特点。在可考资料最为丰富的周代,所谓的“井田制”就具有拟血缘氏族特征,但西周的实际经济形态更多地具有庄园经济的特点,这标志着氏族制度开始解体。

春秋战国时代,社会形态急剧变化。春秋末期到战国时代,小自耕农成为国家经济军事的基础,华夏区域的政治文化生态面临深刻改组。

西周的政治核心是分封制、等级制和世袭制。春秋战国时代,社会结构改变了,国家掌控财力、物力、人力的方式随之发生变化;战争方式改变了,政治制度也经历着深刻的变迁。列国卿大夫队伍的壮大不断吞噬着公室,如同列国疆域的扩大蚕食着西周的版图,似无多少新意。

事实上,在人们习惯了变动的“平静”中,卿大夫的地位却面临着陪臣执政的挑战——封建的社会构架和政治设置在逐渐瓦解,经济社会结构正深刻变化,一种新的权力结构与政治模式逐渐成长起来。

一种新型的权力结构与政治模式——中央集权的官僚化形态初具雏形。它主要包括:官僚制度的建立与俸禄制的推行;中央集权官僚机构逐步完善,宰相统系的文官,将军统系的武官,与尉、御史统系的监察系统,构成了中央的权力核心;地方管理以郡县制取代了封邑、食邑、采邑制度;从礼乐制度转向刑律制度,即亲统、道统、政统合一的封建宗法制度,正在转向礼法制度;土地私有化等制度的变迁,按亩征税制度的实施,人口登记控制(人口登记与连坐的结合)也就成为重要的制度。军事制度从“国人”执干戈到征兵制与建立常备兵制度;封赏制度则从食邑、采邑转变为封君制度,受封者的地位如同大地主而已。

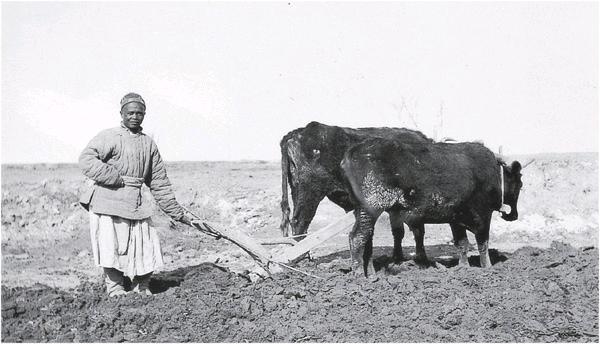

春秋战国时期,各诸侯国为适应新形势,纷纷实行变革,试图建立新的政治控制模式,如魏国的李悝变法、楚国的吴起变法等。可以说,这个时代是塑造帝国时代以农为本、耕战立国基本格局的时代。特别是商鞅在秦国推行的制度最为典型,也最具形塑力。

商鞅变法的细节今天已难以考实,但其政策的关键不难理解,其核心不外乎以强调“耕战结合”来有效地控制人力物力。其主要政策是一方面强调分家析家,“家无二事”,来确保帝国政府直接控制人力物力的郡县制根基,突破了封建贵族对帝国统治的阻滞。另一方面,打击赘婿,使以父系宗族为唯一准则的族制固定下来,这无疑是要加强对丁壮的控制,这与帝国税赋而外的徭役有关。用今天时髦的话说,就是力图打造一个强大的、稳定的中产阶级——“自耕农”。在某种程度上说,帝国时代的自耕农不是自然的存在,而是帝国权力机器精心塑造出来的。

凡人主之所以劝民者,官爵也;国之所以兴者,农战也。(《商君书·农战》)

诗、书、礼、乐、善、修、仁、廉、辩、慧,国有十者,上无使守战。国以十者治,敌至必削,不至必贫。国去此十者,敌不敢至;虽至,必却;兴兵而伐,必取;按兵不伐,必富。国好力者,曰“以难攻”,以难攻者必兴;好辩者,曰“以易攻”,以易攻者必危。故圣人明君者,非能尽其万物也,知万物之要也。故其治国也,察要而已矣。(《商君书·农战》)

将帝国臣民编织在帝国认定的等级当中,并对各等级的生活方式加以严格限定:

宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。(《史记·商君列传》)

这种方式强调耕战结合,以此强化对人力和物力的控制。其着眼点是如何有效控制附着于土地上的人口,从而以一套严密的户籍制度作为帝国控制的手段;从中央出发,在整个帝国推行以郡县制度及什伍相坐为核心的严格管控体系。实际上,秦政府对农业特性的认识还是很深刻的。《吕氏春秋·上农》说:

古先圣王之所以导其民者,先务于农。民农非徒为地利也,贵其志也。民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊。民农则重,重则少私义,少私义则公法立,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙则死处而无二虑。民舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。民舍本而事末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

一方面是重视农业生产提供的物质财富,另一方面农业生活 “重徙”的特性有利于帝国的管控。商鞅更是将强化农业,培育帝国中产阶级——自耕农的政策发挥到极致,提出一套“上农除末”的政策(《商君书·垦令》)。可以说,商鞅的改革方案,加上秦耕战之策的成功实践,奠定了帝国时代的基本农业形态与乡村世界景观。实际上,秦帝国强调的以帝国垂直管控为原则的规制,在帝国的社会形态中并未最后实现。因为技术与资源的缺乏,帝国王朝时代的农业问题,本质上还是等级伦序与血缘伦理问题。实际上,正如日本学者西嶋定生先生在《中国经济史研究》中所言:

在中国,最早形成中央集权的统一的国家,是在公元前221年秦始皇统一中国,在全国实行郡县制度之后的事情。由此产生了中央集权的皇帝制度,人民被分别统治在君主权力之下。当然,它并不否定地方上豪强势力的存在,但是,国家统治的理想形式正是这种君主对人民的直接统治。官僚制度的确立和郡县制度的实施,是使其成为现实的一种手段。这个体制被汉帝国继承了……在中国的土地制度史上,并不能说是中央集权制的君主统治的出现伴随了国家的土地立法;君主对人民的统治并不是通过土地作为媒介来掌握人民的,而是通过直接掌握人民得以实现的。

帝国王朝时代也曾经出现过加强对土地管控能力的努力。总的说来,帝国时代的农业、土地问题,同帝国政府的静态格局息息相关。从理论上说,帝国时代的土地直接受帝王的支配,只有帝王才是土地甚至于一切财富的真正拥有者,实际支配着土地的地主或自耕农,只不过是土地的使用者而已。从这个角度看,帝国政府的赋税,乃在很大程度上具有地租性质。只有从帝国的等级伦序中才能看清土地所有制的实质。在帝国的等级伦序中,贯彻着绝对的自上而下的金字塔式等级关系。即是说,“等级优势者——在上者”对“等级劣势者——在下者”是绝对的支配关系——层层等级中的占有关系。用费孝通的话说,地缘只是“血缘的空间投影。”

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。生,也就是血,决定了他的地。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反映,区位是社会化了的空间。我们在方向上分出尊卑;左尊于右,南尊于北,这是血缘的坐标,空间本身是浑然的,但我们却用了血缘的坐标把空间划分了方向和位置。当我们用“地位”两字来描写一个人在社会中所占的据点时,这个原指“空间”的名词却有了社会价值的意义。这也告诉我们“地”的关系派生于社会关系。(费孝通《乡土中国》)

地缘本身与等级伦序密不可分,因此传统时代的财产问题,一直被局限于等级伦序中,财产关系唯有通过等级伦序界定;只有在等级伦序中讨论财产问题,才是有意义的。

(摘自《皇帝治下的中国》,云南人民出版社)