解除封印的“恶魔”

2016-12-29杭苏

杭苏

居住在肯尼亚埃尔贡山附近的56岁博物学家夏尔·莫内,中等身材,有一头光滑的棕色直发,算是相貌堂堂。埃尔贡山坐落于乌干达和肯尼亚的边境,离苏丹也不远。这座山的雨林位于非洲中部,是个生物孤岛,它耸立于干燥的平原地带,与外界隔绝,方圆五十千米的土地上覆盖着树木、竹子和高山沼泽。

1979年夏天,莫内来到这个国家。他经常会带些食物撒在地上,看着鸟类和兽类来吃。他会一动不动地坐在那里观察动物。认识他的人回忆说他尤其喜欢野生猴子,他有特别的办法与它们相处;说他会拿着一块食物坐在那里等猴子接近,猴子会就着他的手吃东西。

1980年元旦,噩梦开始

那天,夏尔·莫内邀请朋友一起去埃尔贡山野营。莫内和朋友开着路虎驶上笔直的红土道路,路面铺着红如鲜血的火山灰。这条路通往恩德贝斯断崖,火山口东侧的壮观悬崖。

黎明时分,埃尔贡山是彼此交错的许多灰色岭脊,笼罩在雾气之中,只露出最顶端的两个峰顶,那是火山口被侵蚀后剩下的残骸。工人烧过田地,所以地里焦黑一片。越过焦黑的土地向北望去,莫内能看见埃尔贡山随着阴晴、雨水和阳光的不同,山峰每时每刻都在改变面貌,这是非洲的光线奇景。

莫内在奇塔姆洞下方的小山谷内停车。象群会在夜间进入奇塔姆洞,获取矿物质和盐分。莫内和朋友踏着象群沿小溪踩出的足迹,顺着山谷向上走,象群的足迹到洞口向内延伸。岩洞很大,足够容纳70头大象。大象用长牙凿开岩石,把石块从岩壁上挖下来,嚼成碎屑吞下去。因为下雨,夏尔·莫内和朋友在洞里度过了一整天。

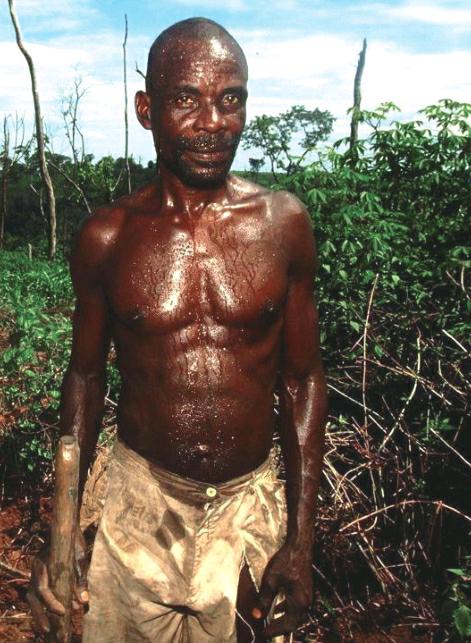

正是这次游玩让莫内的生命早早走向了终结。仅仅在7天后的1月8日,莫内感觉到眼珠后阵阵隐痛,他决定在家休息一天。头疼越来越严重,眼珠疼痛,太阳穴也开始痛,疼痛像是在脑袋里盘旋。阿司匹林不管用,紧接着他的背部开始剧痛。头疼后第三天,他开始恶心、高烧和呕吐。呕吐越来越严重,最后变成干呕。这时候,他整个人很奇怪地变得冷漠迟钝。面部失去了所有活力,变成一张毫无表情的假面,眼珠像麻痹了似的呆滞瞪视。眼皮微微耷拉,仿佛一方面眼珠想要弹出来,另一方面眼睛又快要闭上了。眼珠本身似乎凝固在眼窝里,而且变成了鲜红色。面部皮肤发黄,有显眼的星状红斑。他越来越像一具僵尸。

盛满鲜血的袋子

夏尔·莫内的个性随之改变,越来越阴沉易怒,记忆也好像消失殆尽。他没有失去神智,能够回答问题,但似乎不清楚自己身处何方。医生认为他应该去内罗毕医院,那是东部非洲最好的私立医院。他登上了赴内罗毕就医的航班。那是一场死亡之旅,莫内最终在内罗毕医院“倒下了”。

他的尸体很快被解剖,医生发现他体内的一切都不对劲:血液凝块,大量内出血,肝脏变成糊状物,肠子灌满血液。那天是1980年1月16日。没有人知道莫内在奇塔姆洞到底触到了什么或者经历了什么,也没有人知道究竟是什么杀死了他,但仅仅在奇塔姆洞之行半个月后,一个活生生的人就变成了一个盛满鲜血的袋子。

正是来自那个山洞的神秘病毒,以迅猛之势入侵,凶残地夺走了莫内的生命,顺带轻易地感染了施救的穆索凯医生。夏尔·莫内最终被确诊为马尔堡病毒的受害者。而就在他死后不久,研究人员确定了丝状病毒科的地位,它由马尔堡病毒和两种埃博拉病毒构成。这两种埃博拉病毒分别是扎伊尔埃博拉和苏丹埃博拉病毒。马尔堡是丝状病毒三姐妹中最温和的一位,其中最可怕的是扎伊尔埃博拉病毒,致死率达到了惊人的十分之九,一百名感染者有九十名难逃一死。

小心,僵尸出没

1976年7月6日,居住在苏丹南部的雨哥先生因感染苏丹埃博拉病毒去世,死时身体的每一个孔窍都在流淌鲜血,他是此次病毒爆发中第一起确诊的病例。雨哥没有去医院,最后死在自家院子里的一张吊床上。家里人给他举办了传统的葬礼,把尸体抬到草地上的一片空地里,放在堆起来的石块底下。

他死后没几天,他的两名亲友也突然出血和休克,死时从全身的所有孔窍淌出鲜血。病毒显然是通过身体接触传播的,它蔓延得非常迅速,很容易就能在一个人身上扎根。它在苏丹爆发时,经历了多达16代的传染,同时杀死了许多宿主。这个高危毒株从雨哥身上释放出来,几乎摧毁了苏丹南部的全部人口。

这个毒株首先像炸弹似的击中苏丹马里迪镇的一家医院,在患者之中肆虐,又从医院向外,像链状闪电似的击穿患者的家庭。医护人员给患者注射时显然没有给针头消毒,病毒通过针头很快传遍整个医院,随后扑向医护人员。高致病性、高致命性且无药可救的病毒有个特征,那就是它会迅速传入医护人员群体内。病毒在医院的病床间传播,把医院变成了停尸房。

医生注意到患者发狂、精神错乱、人格解体、类似僵尸的行为。有些垂死的患者会脱光衣物,冲出医院,赤裸裸地浑身淌血,徘徊于马里迪镇的街道上,寻找自己的住处,似乎不知道发生了什么,也不知道自己为什么会变成这样。毫无疑问,埃博拉病毒损伤了患者的大脑,导致其智力衰退。不过另一方面,你也很难分清是脑损伤还是恐惧效应。假如你被困在医院里,看着人们在病床上化作血水,你只怕也会想逃出去;假如你在流血,吓得心惊胆战,只怕也会脱掉衣服,而人们肯定会认为你发疯了。

侥幸逃生的医护人员清空了整个医院,惊慌失措,逃进树林。出于尚不清楚的某些原因,爆发渐渐平息,病毒随之消失。全世界绝大多数人毫不知情,苏丹发生的事情相当于秘密引爆了一颗原子弹。苏丹埃博拉病毒消失的原因有一种可能,就是它的致命性太高了。杀人的速度太快,没有留下足够的时间让患者在死前去传染其他人。

生命的黑板擦

病毒来无影去无踪,只要还没被消灭掉,它就可能随时出现。苏丹危机爆发两个月后,时间来到了1976年9月,一种更加致命的丝状病毒出现在向西500千米的扎伊尔北部邦巴区,那儿的热带雨林里分布着村庄,埃博拉河为人们提供水源。

8月底,一名扬布库地区的老师马巴洛·罗卡拉和几个朋友去扎伊尔北部度假。他们开着辆路虎向北走,循着别人的车辙走得很慢,时不时陷进烂泥,感觉就像在隧道里开车。最后,他们终于来到埃博拉河畔,他们在路边市场停下,马巴洛买了些新鲜羚羊肉。他的一个朋友买了只刚宰杀的猴子,放在路虎的后车厢里。他们开着路虎掉头返回,一路颠簸。马巴洛回到家后,妻子炖了羚羊肉,家里的每一个人都吃了些。第二天早晨,马巴洛感觉很不舒服,所以在上班前去了趟扬布库医院,请护士给他打针。

扬布库原来是一个古老的天主教教会驻地,来自比利时的牧师和修女们在这里修建了一家医院,一所学校。每天清晨,扬布库医院的修女都会把5支注射器摆在桌上,一整天就用这些注射器给患者打针。她们每天用五个针头给门诊和妇产科数以百计的患者注射药物。修女和医护人员偶尔在一次注射后会用一盆热水洗掉针头上的血液,但大多数时候不清洗就直接给下一个人注射了,针头从一条胳膊到另一条胳膊转移,混合了越来越多人的血液。护理人员给马巴洛打了一针后就让他回家了。

回到家后,马巴洛的体温似乎降下来,但没多久,马巴洛开始头疼,皮肤逐渐变得滚烫,家人还能在他的皮肤上见到一团团的淤青斑痕。接着马巴洛的眼睛、鼻子和牙龈都持续渗出血丝,还伴有呕吐和拉肚子,护理人员再次给他打上点滴。有人称他在旅途中受到什么邪灵缠身,于是修女们到医院替马巴洛祈祷,没几天,马巴洛还是被“死神”带走。

很快,医院里挤满了有着相似症状的人,几乎所有人都在一周内死亡。病毒同时在医院周围的55个村落爆发。扎伊尔埃博拉病毒就像是“生命的黑板擦”。首先杀死了接受注射的那些人,然后在家庭内传遍,几乎杀光了患者的所有家庭成员,尤其是女性——在非洲葬礼上参与包裹死者的往往是女性。最后,病毒扫荡了扬布库医院的护理人员,杀死了绝大多数的医生和护士。

“恶魔”真面

越来越快捷便利的交通方式将我们的地球变成一个村庄,文明与病毒之间,只隔了一个航班的距离。扎伊尔埃博拉病毒袭击人体内除骨骼肌和骨骼之外的所有器官和组织。感染者皮肤上会冒出无数白色小水疱,和名为“斑丘疹”的红色皮疹混在一起。这种皮疹看上去像是木薯布丁。接着皮肤上会自发出现裂口,并在这些裂口里涌出血液。皮肤上的红斑会增长、扩散和合并,变成自发产生的大块瘀伤。皮肤变得柔软和脆弱,稍微有点压力就会破裂。最后患者的口腔会出血,牙龈会出血,连唾液腺都会出血——身体的每一个孔窍,无论多么细小,都会开始出血。患者的舌头表面变得鲜红,随后腐烂剥落,坏死的舌头组织被吞下去或吐出来。据说失去舌头表皮的疼痛超乎想象。舌头的皮肤会在黑色呕吐物涌出时被撕掉。喉咙底部和气管外壁也会腐烂脱落,坏死组织顺着气管滑入肺部,或者随着痰液被咳出来。心脏内会出血,心肌变软,出血流入心室;心脏每一次跳动,血液都会被挤出心肌,涌入胸腔。坏死的血液细胞堵塞大脑,这是所谓的脑内血球沉积。埃博拉会攻击眼球内壁,血液会充满眼球,感染者也许会丧失视力。眼睑淌出血滴,也许会流下血泪。血液从眼睛顺着面颊流淌,而且无法凝结。研究人员曾把流动的埃博拉血液放进试管观察,会发现血液像是在电动搅拌器里被打过似的,红细胞早就被摧毁殆尽。

百万年来,在“人定胜天”的豪言壮语之后,生机勃勃的人类不断拓展自己的活动地域,不断入侵大自然的空间,终于与埃博拉病毒这个暴虐的猎食者相遇了。它本来悄然隐匿、甚至是沉睡在地球亿万年的尘埃里,假如人们不去惊扰它,它将一直在热带雨林里沉睡下去。作为人类有史以来所知道的最可怕的病毒之一,目前尚无疫苗注射,也没有其他有效治疗方法。令人担忧的是,人类仍然没有找到根治埃博拉的有效药物。事实上,就在刚刚过去的2014、2015年,埃博拉病毒在西非大陆爆发,而据联合国此前发布的消息称,埃博拉疫情已导致近万人死亡。这场疫情甚至蔓延到了美国和欧洲,尽管并未导致全球性的大爆发,但却足以引起人们警觉。