米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效解析

2016-12-29肖春梅

肖春梅

【中图分类号】R750 【文献标识码】B 【文章编号】2095-6851(2016)10-0-01

宫外孕也为异常妊娠,是孕卵在子宫体腔外着床且生长发育的现象,对女性健康和生命安全造成严重威胁[1]。为了探讨其有效治疗方法,本研究对米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效进行分析,报告如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

选择来自我院2014年1月-2015年11月宫外孕患者80例。80例宫外孕患者随机分为J组和J+M组。所有患者血尿常规正常,经B超确诊,无药物过敏史,肝肾功能正常,知情同意本次研究。

J+M组患者21-36岁,年龄(28.34±2.92)岁。包块直径1-4厘米,平均(2.51±0.29)厘米。

J组患者21-37岁,年龄(28.15±2.06)岁。包块直径1-4厘米,平均(2.55±0.23)厘米。

两组患者一般资料差异不显著,P>0.05。

1.2方法

所有患者进行血尿常规、肝肾功能、妇科和B超检查,J组以甲氨蝶呤治疗,每次50mg肌内注射,1天1次,连续治疗第3-5天检查血β-HCG值。

J+M组则给予米非司酮联合甲氨蝶呤治疗。米非司酮50mg口服,每天2次。

两组均治疗14天。

1.3观察指标和标准

比较两组患者宫外孕治疗总有效率;不良现象发生率;用药前和用药14天患者包块直径和β-HCG值的差异。

显效:B超显示包块消失或显著缩小,腹痛、阴道出血等症状完全消失,β-HCG值正常;有效:B超显示包块缩小,腹痛、阴道出血等症状减轻,β-HCG值明显降低但未恢复正常;无效:症状、B超和β-HCG值均未改善。临床疗效=显效、有效在本组患者中所占比例[2]。

1.4统计学处理方法

SPSS22.0软件统计数据,计数资料行χ2检验。计量资料行t检验。差异有统计学意义的标准:P<0.05。

2.结果

2.1两组患者临床疗效相比较

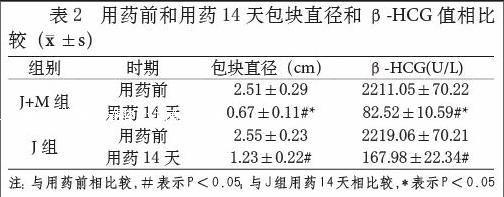

J+M组相较于J组宫外孕治疗总有效率更高,P<0.05,如表1.

2.2用药前和用药14天包块直径和β-HCG值相比较

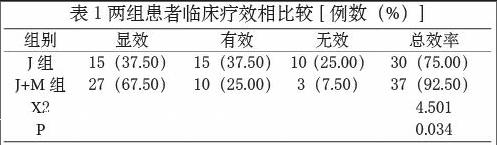

用药前两组包块直径和β-HCG值相似,P>0.05;用药14天J+M组相较于J组包块直径和β-HCG值改善更显著,P<0.05。如表2.

2.3两组患者不良现象发生率相比较

两组均无严重不良现象发生率,其中,J组有1例胃肠道反应和2例口腔溃疡,J+M组有1例胃肠道反应和1例口腔溃疡,P<0.05。

3.讨论

宫外孕为常见异常妊娠现象,是孕卵在宫腔外发育着床的现象,孕产妇可出现停经、阴道出血和晕厥等现象,甚至可出现输卵管破裂,引发急性大出血而导致孕产妇休克,危害其生命安全。宫外孕需及早确诊和治疗,以改善患者生活质量,保证其生命安全[3-4]。

甲氨蝶呤可破坏绒毛,促进滋养细胞死亡,对胚胎发育有抑制作用;米非司酮属于抗糖皮质激素和抗孕激素,可将孕酮作用阻断,杀死胚胎并促使胚胎排出,促进子宫内膜前列腺素释放,软化宫颈,促进宫缩,阻断胚胎发育,降低β-HCG水平[5-6]。

本研究中,J组以甲氨蝶呤治疗,J+M组则给予米非司酮联合甲氨蝶呤治疗。结果显示,J+M组相较于J组宫外孕治疗总有效率更高,两组均无严重不良现象发生率,且用药14天J+M组相较于J组包块直径和β-HCG值改善更显著,说明米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效确切,可有效改善患者临床症状,缩小包块,改善β-HCG水平,无严重副作用,安全可靠,值得推广。

参考文献

[1] 解瑞成.米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕疗效观察[J].山东医药,2014,14(22):79-80.

[2] 陈永尚.米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效和不良反应分析[J].中国实用医药,2013,24(33):141-142.

[3] 杨红英,曾凡清,吴南顺等.米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕54例[J].中国药业,2013,22(5):91-92.

[4] 何春侠.用米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效探析[J].当代医药论丛,2014,14(20):135-136.

[5] 陈从华.用米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效探究[J].当代医药论丛,2015,21(2):202-203.

[6] 王月玲.用米非司酮联合甲氨蝶呤治疗宫外孕的疗效探析[J].医药前沿,2016,6(12):84-85.