准噶尔盆地南缘四棵树凹陷下组合油气成藏条件与评价

2016-12-26张健崔琴胡瀚文康月萍郭忠

张健,崔琴,胡瀚文,康月萍,郭忠

(1.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆 乌鲁木齐 830013;2.北京大学地球与空间科学学院,北京 100871;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

准噶尔盆地南缘四棵树凹陷下组合油气成藏条件与评价

张健1,崔琴1,胡瀚文2,3,康月萍1,郭忠1

(1.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆 乌鲁木齐 830013;2.北京大学地球与空间科学学院,北京 100871;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

准噶尔盆地南缘四棵树凹陷下部成藏组合为白垩系吐谷鲁群及以下地层构成的多个储盖组合。该区发育3套烃源岩,资源量大,工作程度低。储集层发育较好,侏罗纪齐古组及白垩纪清水河组为优质储层。圈闭以构造类型为主,面积较大。断裂切割了烃源层及储层,侏罗—白垩系的不整合面为油气运聚的良好通道。油气成藏匹配关系较好。区域盖层分布广、厚度大,具良好勘探前景。凹陷中部褶皱带为油气勘探突破区,北东挠褶带为油气勘探评价区,山前断褶带及下盘隐伏构造带为油气勘探接替区。

四棵树凹陷;下部成藏组合;成藏条件;分析评价

准噶尔盆地南缘天山北麓前陆冲断带分为上、中、下3个成藏组合[1],下组合为吐谷鲁群及以下地层储盖组合,以侏罗系为主。油气成藏以中下侏罗统烃源岩为油气源,吐谷鲁群底砾岩及中、上侏罗统砂岩为储层,吐谷鲁群泥岩为区域性盖层,断裂和不整合面为油气主运移通道,形成自生自储或古生新储式油气藏。

四棵树凹陷位于准南前陆冲断带西段,1937年独山子油田(上组合油藏)发现,半个多世纪的勘探中,四参1井侏罗系八道湾组见良好油气显示,试油为水层;西参2井新近系见良好显示,获油5.034 t/d、气0.096×104m3/d、水1.82 m3/d;高泉1井古近—新近系见良好显示,试油为水层。2000年在卡6井侏罗系齐古组获高产工业油气流;2010年西湖1井在侏罗系齐古组见良好显示,获油1.08 t/d、气0.051×104m3/d、水55.3 m3/d,为低产油流;钻探独山1井在白垩系清水河组、侏罗系齐古组见良好油气显示。下组合虽显示丰富油气,但仅卡因迪克构造建成油田。因此,四棵树凹陷下组合含油气远景和成藏条件如何,是亟待探讨的问题。

1 构造特征

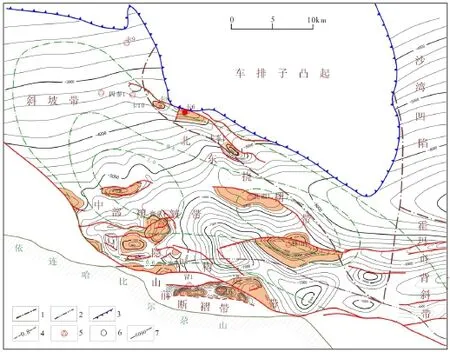

四棵树凹陷位于准噶尔盆地南缘西段,南以托斯台前缘断裂、巴音沟断裂为界,东北侧以NNW向艾卡断裂与车排子凸起相接,西北与甘家湖凸起呈过渡关系,东以红车断裂南延一线为界。总体走向NWW向,属北天山山前坳陷带次级负向构造单元。面积约6 400 km2。凹陷为侏罗纪以来的继承性凹陷(图1)。

据构造样式特征、构造变形强度、应力传递和递进变形规律等,由南向北划分为山前断褶带、中央褶皱带和北东挠褶带、北部斜坡带4个次级构造单元。山前断褶带紧邻北天山,构造活动剧烈,发育一系列南倾的高角度逆冲断层,及冲断带下盘隐伏构造带;中部褶皱带为凹陷主体部分[2],呈NW向展布,发育有高泉背斜群;北东挠褶带位于车排子凸起和四棵树凹陷北东斜坡构造转折处,发育卡因迪克背斜、卡东背斜、西湖和独山子等背斜构造,这些背斜受喜山期产生的逆冲断裂控制,隆起幅度相对较高。北部斜坡带位于四棵树凹陷北部,发育卡9井北、卡9井NW断层-地层圈闭(图1)。

2 成藏条件分析

2.1 油气源条件

四棵树凹陷有3套可能烃源岩:侏罗系煤系地层,暗色泥岩、煤;白垩系吐谷鲁群和古近系安集海河组暗色泥岩。侏罗系煤系烃源岩镜质体反射率Ro大于0.7%,接近生烃中心达1.3%,目前已达生油高峰期。油气主要来自中下侏罗统煤系地层和古近系安集海河组烃源岩,其中以侏罗系烃源岩为主。

图1 四棵树凹陷构造略图Fig.1 Tectonic sketch of Sikeshu sag1.一级构造单元;2.二级构造单元;3.侏罗系尖灭线;4.Ro等值线;5.油气显示井;6.预探井;7.构造等值线

四棵树地区中下侏罗统稳定分布,长期处于沉积中心,总体上为河湖相沉积,暗色泥岩和含煤地层分布范围广,其中八道湾组及西山窑组为三角洲平原-湖沼相沉积,含煤建造、煤层、碳质泥岩较发育;三工河组为浅-深湖相灰色深灰色泥岩夹碳质泥岩。有机质类型以II2型和III型为主,发育一套优质烃源岩、两套中等丰度烃源岩[3]。吐谷鲁群发育半深湖-深湖相暗色泥岩,具生烃能力,有机质类型以Ⅰ型和Ⅱ1型为主,部分为Ⅲ型,是不可忽视的现实烃源岩[4]。古近系安集海河组暗色、灰绿色泥岩,为浅湖-半深湖相,有机质类型主要为Ⅰ型和Ⅱ型,部分为Ⅲ型,属中等烃源岩[5]。2012年计算的安集海河组、西山窑组、三工河组、八道湾组总资源量为4.307 3× 108t。目前已探明储量仅722×104t左右(独山子和卡因迪克油田),探明程度很低。

2.2 储集层条件

2.2.1 储集层基本特征

通过野外露头观察及已钻井储层物性分析,下部成藏组合主要发育下侏罗统八道湾组、三工河组,中上侏罗统头屯河组、齐古组及下白垩统清水河组5套储集层,其中齐古组、清水河组为优质储层,是本文研究重点(表1)。齐古组厚层状及清水河组互层状碎屑岩相对为优质规模储层[6]。齐古组孔隙度最大24.35%,最小 2.1%,平均6.5%~21.5%;渗透率最大684.18×10-3μm2,最小0.016× 10-3μm2,平均 1.18×10-3~ 161.99×10-3μm2。清水河组孔隙度最大13.6%,最小0.6%,平均2.46%~8.15%;渗透率最大22.0×10-3μ m2,最小0.08×10-3μm2,平均0.89×10-3~ 8.47×10-3μm2。储层埋藏深度较大。南缘推覆挤压较强,上侏罗统和下白垩统长期处于碱性成岩环境,早期胶结,后期溶蚀,普遍存在异常高压。储层岩石类型主要为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,少量岩屑砂岩为较低成分成熟度、低-中等及中等-较好结构成熟度。孔隙类型以剩余原生粒间孔为主,少量颗粒内溶蚀孔与胶结物溶孔。

2.2.2 储集层基本特征规模与分布

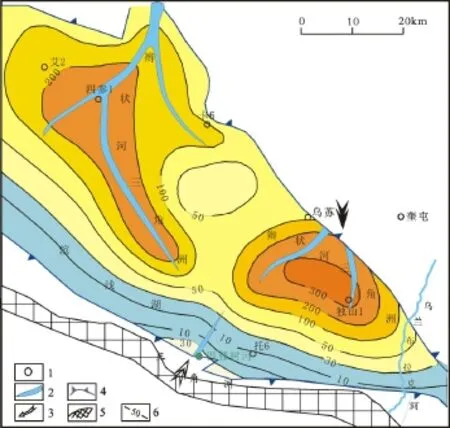

据重矿物组合及稳定系数分析,结合地质、地震等资料,推测齐古组发育两大物源体系。北部呈辫状河河道砂体厚层状,砂体厚度大(达200 m以上),砂砾岩占组厚的90%以上,储集层岩性横向上变化不大,总体上北西区优于西南区(图2)。储层岩石物性由西北向东南沿主体物源方向逐渐变差[7]:西北部四参1井齐古组,埋藏深度3 634~3 868 m,孔隙度平均21.5%,渗透率平均161.99×10-3μm2,为好储层;中东部西湖1井齐古组埋藏深5 970~6 160 m,孔隙度3.50%~9.50%,渗透率0.089×10-3~2.270×10-3μm2,为较差或差储层,物性明显偏差。南部物源砂体分布局限,厚度较薄(20~30 m)。

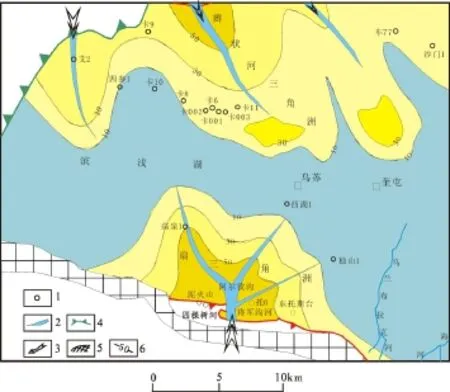

清水河组沉积期,同样受南北两大物源影响。北部为辫状河三角洲沉积体系,底部普遍发育一套砂砾岩,为水下分流河道沉积。底砾岩层之上,以辫状河三角洲前缘沉积为主。体系由北向南延伸,最远可到卡7井区,砂体厚12 m左右,最大达28 m。南部为扇三角洲沉积体系,下部为扇三角洲平原分支河道砂砾岩沉积,上部为扇三角洲前缘水下分流河道砂体,由南向北延伸,最远到高泉1井、西参2及独深1井区,砂体厚30~40 m,最大70 m(图3)。

图2 四棵树凹陷上侏罗统齐古组沉积体系分布Fig.2 Sedimentary system distribution of Upper Jurassic Qigu formation in Sikeshu sag1.井位;2.水流方向;3.物源方向;4.地层尖灭线;5.盆地边界线;6.砂砾岩厚度等值线

图3 四棵树凹陷下白垩统清水河组沉积体系分布Fig.3 Sedimentary system distribution of Lower Cretaceous Qingshuihe formation in Sikeshu sag(图例同图2)

2.3 圈闭条件

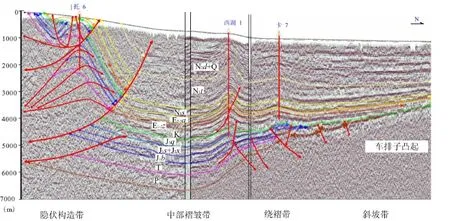

四棵树凹陷受海西期以来多期构造运动影响,形成成排、成带构造格局。下组合发育10多个大型背斜、断鼻构造圈闭,侏罗系顶界构造圈层面积大于400 km2,其中面积大于20 km2的构造圈闭6个,合计面积348 km2。圈闭构造成排成带分布,多为近EW向,与断裂相伴生,为南缓北陡的不对称长轴背斜,构造形态相对宽缓。这些背斜圈闭很多,从白垩系到侏罗系均存在背斜圈闭,只是深浅层圈闭的高点有所偏移。局部构造的形成与北天山造山过程中派生的侧向挤压应力作用相关。圈闭位置不同,所承受的应力强度与变形地层岩性和结构不同,构造样式亦不相同[8-9]。据构造成因可划分为4种:①压扭构造。主要分布于卡因迪克地区,有卡因迪克背斜、卡东背斜、卡西背斜等;②断层传播褶皱。主要为分布于中部褶皱带东部独山子背斜;③冲起-传播型褶皱。主要分布于凹陷主体,为西湖背斜、高泉东背斜、高泉南背斜、高泉北背斜等;④叠瓦逆冲构造。主要分布于凹陷南部冲断带下盘隐伏构造带,为托北断鼻、乌木克断鼻等隐伏构造(图4)。2.4区域性盖层

图4 过四棵树凹陷南北向地震剖面Fig.4 SN-trending seismic section cross the Sikeshu sag

清水河组底砂岩与齐古组巨厚砂岩被吐谷鲁群厚层湖相泥岩封盖,断裂未断穿上部泥岩层,为下组合重要区域盖层。吐谷鲁群暗色泥岩厚度大于1 000 m,封闭能力较好。西湖1井、独山1井古近系及以下地层存在异常高压,压力系数为1.9~2.47,表明吐谷鲁群厚层泥岩具较强封闭性。

3 油气成藏要素分析

3.1 油气成藏时间匹配性分析

四棵树凹陷下组合圈闭构造主要形成于喜山中期,定型于喜山晚期,与中下侏罗统大量生排烃期时间匹配,主要形成原生油气藏。位于北部斜坡带的四参1井下组合未获突破。独-卡雁行断褶带发现卡因迪克油田(卡6井)。西湖1井侏罗系齐古组见良好油气显示,并进行了试油。独山1井清水河组底部砂岩及齐古组见良好显示,由于井况复杂未能试油。

图5 西湖1井6 075 m烃类包裹体温度测定Fig.5 Temperature determination of Hydrocarbon inclusion in Xihu well 1 at the depth of 6 075 m

侏罗系烃源岩大量生烃始于12 Ma,生烃动力学和同位素动力学认为下组合具晚期生烃、阶段捕获、晚期成藏特征。以流体包裹体法为主,结合圈闭法、生烃史法,综合分析下组合油气成藏期次。西湖1井齐古组储层烃类包裹体主要发育于裂缝中,荧光、产状显示为一期充注,成熟度较高,烃类包裹体及伴生盐水包裹体形成温度测定结果成藏期晚(180℃~200℃),油气充注强度大,成熟度中等到偏高(图5)。油气生成主要集中在很短的地质时间内,有利于烃类的集中排气和运移,运聚效率较高;油气散失时间短,对油气保存非常有益。西湖1井齐古组6 139~6 160 m和5 996~6 018 m原油的姥植比、甾萜烷及同位素等地化特征相似,表明二者具相同母质来源,原油来源于侏罗系烃源岩。从饱和烃色谱图上看,西湖1井齐古组原油未遭生物降解;在m/z177质谱图上,无25-降藿烷,未遭生物降解,来源于成熟原油。卡6井齐古组储层烃类包裹体均一温度主峰为90℃~100℃,对应时间距今约12~8 Ma。包裹体均一温度揭示,其为最早一期成藏,以卡6井齐古组油藏为例,卡因迪克东南部斜坡侏罗系内部可能发育岩性上倾尖灭油藏或透镜体油藏[10]。

3.2 油气成藏空间匹配性分析

通过齐古组、清水河组沉积相与规模储层分布、烃源岩展布与评价、吐谷鲁群泥岩厚度与目的层顶界构造特征的叠合分析,下组合构造与有利相带重合分布,背斜圈闭与规模有效储集层发育匹配性好,圈闭与生烃中心、区域盖层具很好的空间匹配关系。

齐古组辫状河三角洲前缘砂体,厚200 m以上,平面上与高泉背斜群、西湖背斜和独山子背斜相匹配;清水河组下部砂岩纵向上发育多套互层状规模砂体,平面上与高泉背斜群匹配。下组合圈闭分布于四棵树凹陷生烃中心周围,与齐古组厚层状及清水河组互层状储层相贴近;顶部发育吐谷鲁群厚层湖相泥岩盖层,为下伏层系油气保存提供了优越条件。

3.3 油气成藏分析

下组合构造圈闭形成于燕山运动中晚期,发育独立断裂系统。断裂切割中、下侏罗统烃源层和储层及侏罗系、白垩系不整合面为油气运聚良好通道。沉积相带的展布控制着油气藏的分布。油气成藏垂向上以断裂为主要通道,沟通上下层系。砂体和不整合面为油气侧向运移主要通道,油气向构造高点运聚。沉积相带的展布控制了油气的平面分布。卡因迪克构造高部的卡6、卡002井试获工业油流,圈闭溢出点外卡001试油为干层,为受不整合面控制的构造地层油藏。

西湖1井齐古组气测显示活跃,合计57 m,总烃量最高36.525 5×10-2,组分出至异戊烷。试油2层,5 996~6 018 m,获油2.33 t/d、水48.34 m3/d。6 139~ 6 160 m,获油0.28 t/d、气740 m3/d、水66.71 m3/d,为低产油流。西湖背斜齐古组未成藏,可能为充注不足和储层较差,或侏罗系断鼻构造北断裂封闭条件差造成[11]。通过断层封闭Knipe三角图分析,西湖1井深部侏罗系断距小于210 m时,砂砂对接段断层带SGR值小于15%,断层封堵性较差。西湖1井位所处构造位置偏低也是重要原因。

4 含油气有利区评价

四棵树凹陷总资源量4.307 3×108t。中、下侏罗统主力含油气系统,89.57%的资源量在侏罗系。下组合具自生断裂系统,具近源、近距离优先捕获油气优势,且圈闭面积大、规模储层发育、充满度高,为一期成藏,后期破坏程度低,是寻找大油气藏的有利层系。

4.1 中部褶皱带是油气勘探突破区

中部褶皱带位于凹陷南部,以背斜、断鼻、断块构造为主,自西向东发育艾3井西地层圈闭、高泉西断块、高泉背斜、高泉北背斜、高泉东背斜、高泉南背斜等多个构造。该背斜群仅钻探1口高泉1井,古近系、新近系见良好油气显示,安集海河组试油获低产流油。下组合构造圈闭发育,具自身断裂系统,紧邻凹陷侏罗系生烃中心,具良好勘探前景,为下一步勘探重点突破区。

4.2 北东挠褶带是油气勘探评价区

北东挠褶带位于车排子凸起西翼独-卡雁行背斜带,发育卡因迪克背斜、卡东背斜、西湖背斜、独山子背斜、独南背斜,下组合勘探程度相对较高。构造带北部建成卡因迪克油田,发育下组合齐古组及中组合古近系紫泥泉组、安集海河组油藏。构造带中部西湖1井在齐古组见良好显示并钻遇200 m厚规模储层,齐古组试油2层均获低产油流。构造带南部钻探独山1井在清水河组、齐古组见良好油气显示,其中齐古组钻遇3套厚层砂岩,累厚110 m。该区中、南部储层发育,沟通深部源油断裂发育,具备运移通道,有多口剩余油气井点,为勘探评价有利区。

4.3 隐伏构造带是油气勘探接替区

托斯台构造群属准南前陆盆地山前第一排构造带,以背斜、断鼻、断块构造为主,背斜核部出露侏罗系、白垩系,圈闭以白垩系、侏罗系、三叠系、石炭系为主。地面油气显示极丰富,中上三叠、下白垩统及始—渐新统皆有良好油气显示。20世纪50年代钻探的9口浅井在多层系有不同程度油气显示,将1、吉1井油气显示最好。2007年钻探托6井,侏罗系、三叠系见良好油气显示。受地震资料品质限制,构造圈闭落实程度低。托斯台构造群北翼发育多条高角度南倾逆断裂,为强烈垂向逆冲挤压,形成高陡阶梯状断块圈闭(博尔通1、2、3号断块),紧邻凹陷侏罗系生烃中心,圈闭保存条件好具良好勘探前景。

5 结论

(1)准噶尔盆地南缘四棵树凹陷下组合发育一套优质烃源岩,两套中等丰度烃源岩;暗色泥岩、碳质泥岩及煤层具较好的生烃能力。有机质成熟度南北有差异,生烃中心位于凹陷中部与东南部。四棵树凹陷资源量大,发育程度低,成藏条件优越。

(2)齐古组砂岩厚度大,清水河组底部砂岩分布范围广,为优质规模有效储层。

(3)凹陷可分为山前断褶带、中部褶皱带、北东挠褶带、北部斜坡带。下组合构造圈闭形成于燕山运动中晚期,并发育独立断裂系统。断裂切割中、下侏罗统烃源层和储层,并断达侏罗—白垩系不整合面,为油气运聚的良好通道。沉积相带的展布控制油气藏的分布。

(4)构造圈闭形成时间与主生排烃期时间匹配,圈闭位置与有利相带、优质储层分布相匹配,吐谷鲁群区域盖层与中上侏罗统储盖组合匹配。中央褶皱带是油气勘探突破区、北东挠褶带是油气勘探评价区、山前断褶带及隐伏构造带是油气勘探接替区。

[1] 李学义,邵雨,李天明.准噶尔盆地南缘三个油气成藏组合研究[J].石油勘探与开发.2003,30(6):32-34.

[2] 黄彦庆,钱门辉,张民伟.准噶尔盆地南缘四棵树凹陷油气成藏综合分析[J].石油天然气学报,2009,(5).

[3] 郭继刚,王绪龙,庞雄奇,等.准噶尔盆地南缘中下侏罗统烃源岩评价及排烃特征[J].中国矿业大学学报,2013.42(4):595-605.

[4] 阿布力米提,唐勇,李臣,等.准噶尔盆地南缘前陆盆地白垩系生油的新认识[J].新疆石油地质,2004,25(4):446-448.

[5] 张枝焕,向奎,秦黎明,等.准噶尔盆地四棵树凹陷烃源岩地球化学特征及其对车排子凸起油气聚集的贡献[J].中国地质,2012. 39(2):326-337.

[6] 张健,李天明,陈能贵,等.准噶尔盆地南缘西部侏罗—白垩系储层发育特征及分布[J].新疆地质,2012,30(1):62-66.

[7] 林潼,王东良,王岚,等.准噶尔盆地南缘侏罗系齐古组物源特征及其对储层发育的影响[J].中国地质,2013,40(3):909-918.

[8] 余兴,孙远成,张秀敏.准噶尔盆地南缘四棵树凹陷构造样式与油气藏类型[J].中国石油和化工标准与质量,2013,(7).

[9] 方世虎,贾承造,宋岩,等.准南地区前陆冲断带晚新生代构造变形特征与油气成藏[J].石油学报,2007,28(6):1-5.

[10]林小云,覃军,聂婉,等.准噶尔盆地南缘卡因迪克地区油气成藏模式研究[J].石油实验地质,2014,36(3):304-309.

[11]邵雨.准噶尔盆地南缘深层下组合侏罗系油气成藏研究[J].高校地质学报,2013,19(1):86-94.

Hydrocarbon Accumulation Conditions of the Lower Assemblage in Sikeshu Sag,the Southern Margin of Junggar Basin

Zhang Jian1,Cui Qin1,Hu Hanwen2,3,Kang Yueping1,Guo Zhong1

(1.Institute of Geophysics,Research Institute of Exploration and Development,Xijiang Oilfield Company,PetroChina, Urumqi,Xinjiang,830013,China;2.School of Earth and Space Sciences,Peking University,Beijing,100871,China; 3.Research Institute of Petroleum Exploration and Development,PetroChina,Beijing,100083,China)

The lower assemblage refers to several reservoir-cap assemblages consisted of Tugulu Group of Lower Cretaceous and strata below in Sikeshu sag,the southern margin of Junggar basin.Three sets of source rocks develop in these regions where stores abundant resources but is low degree exploration.The well-developed reservoirs here has high quality,such as the upper Jurassic Qigu Formation and the lower Cretaceous Qingshuihe Formation.Traps are mainly large structural ones.Faults connecting source rocks with reservoirs and unconformity between Jurassic and Cretaceous provide good passages of hydrocarbon migration.In addition,huge thick cap-rocks mostly cover this region.In a word,the time and space of hydrocarbon accumulation generally match with each other.And this region has favorable exploration prospect.The depression of the central fold belt is exploration breakthrough area of oil and gas.North east flexure belt is the oil and gas exploration evaluation area.And the piedmont fault fold belt and the footwall of concealed structure belt are successions of oil and gas exploration.

Sikeshu Sag;Lower Hydrocarbon Accumulation Combination;Accumulation conditions;Analysis evaluation

1000-8845(2016)02-269-06

P618.130.1

A

项目资助:国家科技重大专项(2011ZX05003-005)资助

2015-04-29;

2015-09-17;作者E-mail:jianzhang@petrochina.com.cn

张健(1962-),男,新疆乌鲁木齐人,硕士,2001年毕业于中国石油大学(华东),主要从事石油地质勘探研究工作