明代秦王府“典膳所”青花瓷产地与工艺

2016-12-24崔梦鹤王文轩贾麦明

张 鋆,温 睿,崔梦鹤,王文轩,2,贾麦明

(1.西北大学 文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,陕西 西安 710069;2.中国科学院大学 人文学院,北京 100049;3.西北大学 博物馆,陕西 西安 710069)

·科学技术史·

明代秦王府“典膳所”青花瓷产地与工艺

张 鋆1,温 睿1,崔梦鹤1,王文轩1,2,贾麦明3

(1.西北大学 文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,陕西 西安 710069;2.中国科学院大学 人文学院,北京 100049;3.西北大学 博物馆,陕西 西安 710069)

秦王作为明朝镇守边塞的藩王之一,拥有很高的地位。秦王府日常用瓷代表了明代宗室亲王一级的用瓷标准和等级。为了解秦王府日常用瓷的来源和制作水平,对西北大学文化遗产学院收藏的明代秦王府“典膳所”青花瓷进行了科技分析:采用微区X射线荧光分析技术对50片青花瓷残片的胎、釉、蓝彩部位分别进行了成分测试,根据对成分数据的统计分析和比较研究,并结合外形貌观察、显微结构分析,对这批样品的产地和制作水平进行了分析和评判,发现这批样品全部为景德镇的民窑所生产,其胎质洁白细腻、釉层均匀莹润,唯青花发色较为多变、不够稳定,所使用的青料并非回青而是国产料。其整体制作水平与御窑产品虽有差别,但已经非常接近。该研究从一定程度了解了明代王府用瓷制度和明代晚期民窑的生产水平、产品体系,并为进一步研究明代青花瓷生产体系奠定了基础。

明代;青花瓷;成分分析;制作工艺

青花瓷是中国古代瓷器家族中独特的一支,它改变了传统瓷器生产以单色釉为主导的局面,纹饰清丽典雅,釉面莹润,深受不同文化背景的人群喜爱。青花瓷从元代开始就大量外销到波斯、东南亚等地。明代以后,青花瓷的生产技术和产量都得到了显著的提升,生产的窑口也从景德镇拓展到了乐平、德化、漳州、建水等多地。学者对明代的御窑青花瓷、景德镇及各地的民窑青花瓷以及外销青花瓷都进行了较为细致的研究。但是,关于王府所使用的青花瓷,囿于出土资料的限制,目前了解的尚不够深入。秦王作为立藩最早、地位较高的藩王,研究它的用瓷情况,对了解明代王府用瓷制度具有重要意义。之前学界对秦王府青花的零星研究大多以传统眼学方法为主,采用现代科学手段的分析和研究还很不足。特别是对秦王府青花的青料种类仅依据发色来判断难免有一定的主观性。本文采用传统眼学与现代科技相结合的方法对秦王府青花瓷的胎、釉及钴料的成分和工艺特征进行分析和归纳,进而探讨秦王府青花的生产窑口和制作水平。

秦王府位于西安城中西北隅,砖城的范围大致应包括今陕西省政府大院及其南面的新城广场一带[1]。典膳所是王府中掌管膳食的机构,秦王府典膳所的瓷器共出土过4次,分别是1955年5月4日西安市解放路百货大楼基建工地的青花窖藏[2],1982年9月西安市新城剧场正北少年宫工地的灰坑[3],1994年4月和1995年4月陕西省政府北门即秦王府王城北门(广智门)东北的华翔公司劳动综合服务建筑工地的废积坑[4-5]和1993—1994年陕西省政府周围基建工地[6]。

1 实 验

1.1 样品

1993至1994年间西安市新城广场区域进行城市建设,在陕西省政府旁边的一处基建工地出土了近200片带有“秦王府”款识的青花瓷残片,西北大学文化遗产学院对这批瓷片进行了整理和收藏,本次研究从中选取较为完整的50片(均带底款),编号为DSB-1-DSB-50。这批残瓷皆为盘、碗等日常用瓷,形制较为规整,胎质纯净,但面釉与蓝彩情况较为复杂。时代应早于明末天启、崇祯时代,与以往公布的万历时期纪年款的秦王府青花较为接近。样品不见复杂纹饰,只在器物内底落款,款识均为圆形圈栏,单圈栏和双圈栏均存在。按照款识可将样品分为3类(图1),第一类:“秦府典膳所”五字款,数量最多,约占总数的2/3,单、双圈栏均有;第二类:“典膳所造”四字或五字款,约占总数1/3,单、双圈栏均有,部分款识中间带有“卯”、“丑”字,且带“卯”、“丑”字的款识均为单圈栏;第三类:“秦府典膳所造”六字款,仅有1片,为单圈栏,之前也未见发表过同样落款的青花瓷。款识的认读皆为先上下后右左,未见明末从最右边开始逆时针书写“典膳所造”款识的样品。样品数量是已报道出土秦王府青花瓷器中最多的一批,能够代表秦王府日常用瓷的情况。因此,研究这批残瓷的生产窑口和制作水平,对全面了解明代王府用瓷制度和相应制瓷水平具有重要意义。

图1 秦王府“典膳所”青花内底款识Fig.1 Photograph of the inscriptions on the inside of the bottom

1.2 分析方法

显微分析:使用日本浩视KH-7700型超景深三维视频显微镜在不同放大倍数下观察样品的形貌特征,并测量样品釉下气泡大小。

X射线荧光分析:使用的仪器是德国BRUKER公司生产的ARTAX 400型能量色散型微区X射线荧光分析仪,测试条件均为:铑(Rh)靶,电压30kV,电流900μA,氦气环境,测试时间300 s,束斑直径1mm,测试精度为0.01%。以康宁玻璃(corning glass A,B,C,D)为标样,制作标准曲线对被测样品元素含量标定。康宁玻璃成分的主量元素包括:Na2O,CaO,K2O,MgO,Al2O3,PbO,CuO,BaO,微量元素包括: Fe2O3,TiO2,Sb2O3,MnO,CoO,SnO2,V2O5,NiO,ZnO,SrO,P2O5。瓷片清洗后用脱脂棉加无水乙醇擦拭表面,放置于样品台直接进行测试。

2 分析讨论

2.1 成分分析

2.1.1 瓷胎 所有样品根据其款识的不同分为3大类(四字、五字和六字款),将这3类秦王府青花瓷与同时期的江西景德镇窑[7-9]、乐平窑[9]、临江窑[9]、云南建水窑[10]、福建漳州窑[9]、德化窑[9]数据作对比,做Fe2O3/TiO2质量比,SiO2/Al2O3质量比的散点图(图2)。

图2 瓷胎Fe2O3/TiO2质量比,SiO2/Al2O3质量比散点图Fig.2 Scatter diagram of SiO2/Al2O3 and Fe2O3/TiO2 content of bodies

瓷胎的制作一般为就地取材,经过淘洗精拣,然后拉坯成型。青花瓷胎属于瓷石和高岭土的二元配方,SiO2和Al2O3即为瓷胎的主要成分,反映瓷石和高岭土的配比,Fe2O3和TiO2为主要致色元素,它们的含量在一定程度上体现了胎料的淘洗工艺。不同地区生产的瓷胎各组分配比不同,胎料加工工艺也略有不同,所以通过对瓷胎成分的分析,可以判断瓷器产地所属的大概区域。通过图2可发现,总体上秦王府青花与江西景德镇窑数据最为接近,与江西乐平窑、临江窑数据较为接近,与福建漳州窑、德化窑区分明显,与云南建水窑区别最为明显。通过瓷胎的硅铝含量比与铁钛质量比分析,可以看出秦王府青花瓷在瓷石与高岭土的原料配比以及胎料的淘洗程度方面与景德镇青花瓷最为接近。分类来看,款识为“秦府典膳所”和“典膳所造”的两类样品,数据分布范围均较大,比较而言,“秦府典膳所”样品的数据离散程度更大,说明秦王府青花瓷胎料的加工过程并没有非常严格和一致的操作程序,可能并不是单一窑口所生产。

2.1.2 面釉 南方的传统瓷釉一般由釉灰、釉果配制而成。釉果是风化程度较浅的瓷石,釉灰一般由石灰石与草木灰配置而成,CaO主要由石灰石引入,K2O则可能主要源自釉果。所以,将秦王府青花样品的CaO/K2O质量比与御窑[8,11]、景德镇民窑[9]、临江窑[9]、乐平窑[9]、德化窑[9]、建水窑[11]数据做箱式图(图3)。

图3 面釉CaO/K2O质量比箱式图Fig.3 Box plot of CaO/K2O content of glazes

由此可见,除建水窑之外,其他窑口的 CaO/K2O质量比相差不大,但秦王府青花数据的离散程度较大,且不同款识的样品数据的离散程度非常相似,这与其胎料所呈现的现象一致,再次说明生产秦王府青花的窑口可能不止一个。

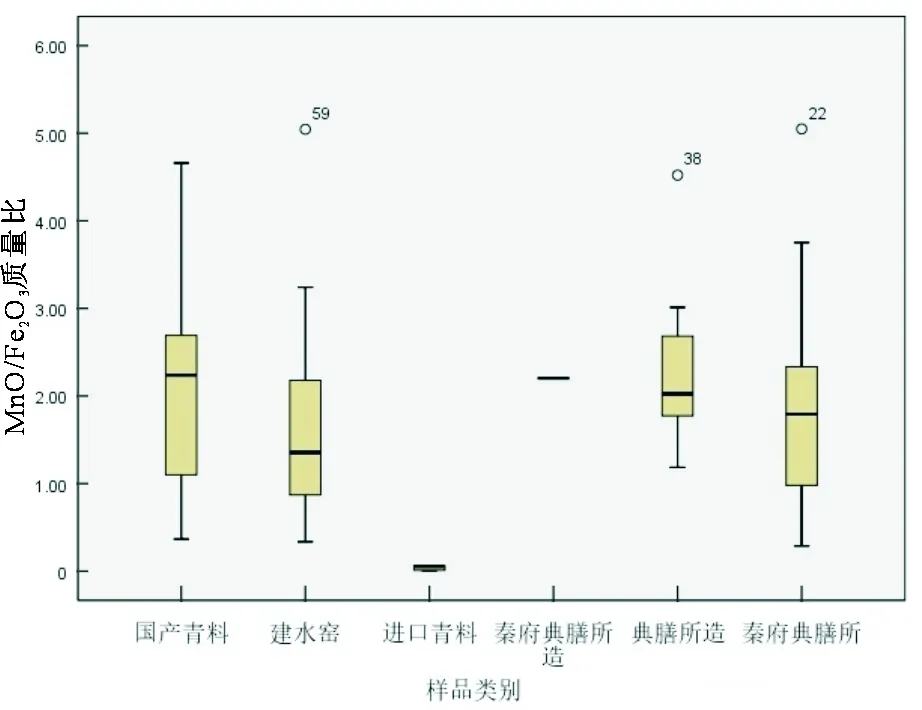

2.1.3 蓝彩 御窑青花和民窑青花的一大区别即为钴料的不同,御窑使用青料的情况较为复杂,既有使用国产料的阶段,也有使用进口料的阶段,还有二者混用的阶段,到明嘉靖万历时期,主要用进口回青与国产石子青混合青料,1596年(万历二十四)年后主要使用浙江青料[12],但明朝政府对回青料实行严格控制、政府垄断的管理方式,民窑无法接触使用[13],所以,青料的种类是判断窑口的重要证据。进口青料和国产青料二者最大区别在于Fe2O3和MnO的含量[25]。将样品蓝彩部分的MnO/Fe2O3质量比与御窑早期使用进口青料的青花瓷[14]、中期使用国产青料的青花瓷[15],建水窑青花瓷[16]数据进行对比(图4)。

图4 蓝彩MnO/Fe2O3质量比箱式图Fig.4 Box plot of MnO/Fe2O3 of blue pigment

由图4可发现:不同款识的两类样品,其蓝彩数据的分布范围非常相似,但“秦府典膳所”样品的离散程度较“典膳所造”样品更大。总体上样品数据与使用国产青料的样品重合度非常好,都属于典型的高锰低铁型青料,测试结果显示其所用青料不含砷,这一点也符合国产青料的特征。国产青料种类很多,云南、浙江、江西等地均有各类钴矿,对于秦王府“典膳所”造青花瓷到底使用了哪种国产青料,或者是混合使用,还需要做进一步研究。可以肯定的是,这批样品所用青料不同于明代早期御窑使用的高铁低锰型青料,与明代中期御窑所使用的国产青料比较接近。再结合瓷胎、面釉分析结果,可以确定这批样品的产地为景德镇民窑,并且可能有多个窑口参与了生产。

2.2 制作工艺

图5 秦王府“典膳所”青花典型样品Fig.5 Photograph of some typical samples

明代晚期,民窑经过不断的技术积累,制作水平已达到非常高的标准,“官搭民烧”现象也较为普遍。秦王府的这批青花瓷,虽然产自景德镇民窑,精美程度不及皇家用瓷,但整体制作水平明显较普通民窑产品更高。胎体细腻致密,断面光滑,胎中未见肉眼可识别的杂质。底足缩釉现象很罕见,底心未见鸡心状凸起,底足可分为3种类型,绝大多数为釉底伴有少量黏砂,少量样品为釉底不带黏砂,个别样品有露胎或跳刀痕。釉面莹润光亮,但是白度不一,白中泛青、泛灰、泛蓝现象均存在,同时青料情况也较为复杂,有的发色纯正淡雅,有的用料浓度大颜色深蓝,有的发色极淡且存在晕散,也有蓝中带灰的情况。因面釉与青料情况复杂,难以进行准确分类,选取较为典型的样品(图5)进行对比后发现:面釉白度较高的样品,其青花发色一般较为纯正,且款识的书写一般也更为工整,字体更为美观,这可能是由于生产窑口不一造成的。这批秦王府青花瓷虽然都产自景德镇民窑,但成分离散程度较大,胎釉情况也非常复杂,说明参加生产的窑口不止一个;另外,明晚期民窑的制作水平虽然已经达到较高的水准,但存在质量参差不齐的现象。典型的胎釉特征,如面釉和蓝彩的颜色泛灰泛青,其在成分方面并未表现出极大的差异,是因为青花的制作水平,不单由成分决定,还与其烧造工艺有关,即使原料非常相似,烧制水平的差异也会影响青花的形貌。

关于明晚期民窑参与定烧高等级瓷器的情况,在明代文献中也有所记载。《江西省大志陶书》中记载:“惟钦限瓷器数多,限逼一时凑办不及则分派散窑,择其堪用者凑解,固一时之权法也,但分派烧造宜于本厂附近里仁镇市及长乡三都。”[17]此记载说明参与生产“官搭民烧”的民窑窑口实际不止一家,景德镇御窑厂周边乃至附近乡镇的民窑窑场都参与了生产。从秦王府青花瓷的情况来看,一是证明文献记载的真实性;另一方面,王府用瓷的数量虽远远不及皇室用瓷,但单一民窑恐怕也难满足需求,王府也需要向多个民窑定烧,造成产品款识、外型、质量等难以保证均一稳定。

3 结 论

1)秦王府“典膳所”青花瓷胎体均匀细腻,釉面透净光滑,青花发色个体虽有差异但总体清晰明朗,品质较高。这批青花数量大且均带款但外壁并无任何纹饰,说明其为秦王府较普通的日常用瓷。从胎、釉、色料的化学组成和显微结构特征来看,其与景德镇御窑产品还有一定差距,与景德镇民窑产品非常接近,据此推测这批青花为景德镇民窑产品。

2)秦王府日常所用的青花瓷均来自与景德镇民窑,说明明代藩王,即使地位较高者如秦王,尚不能够轻易使用御窑产品,可见明代用瓷制度的严格。从另一方面说,也正是由于藩王府不能逾制使用御窑产品,同时对瓷器的品质又有较高的需求,从而促进了景德镇民窑水平的提高。

3)明代晚期御窑衰落,民窑经过长时间的技术积累,制作水平已经达到非常高的水准,王府日常用瓷,从制作等级来看,具有一定的独特性,等级低于宫廷用瓷,所以不能使用御窑产品,也无法得到由官府严格把控的进口钴料,但是王府对所用瓷器的质量要求高于普通民窑产品。王府用瓷的款识、花纹有一定的定式,应该是有官式纹样,在王府或代办机构向景德镇民窑下达订单时进行发送。秦王府青花由景德镇的不同民窑生产,即不同的工匠在不同时间,使用了不同的原料和加工工艺来进行制作,因此产品的款识、纹样类似,但是字体、胎釉品质、青花发色存在显著差异。

[1] 吴宏岐,党安荣. 关于明代西安秦王府城的若干问题[J]. 中国历史地理论丛,1999(3):150-165.

[2] 黄桂珍. 明代秦王府瓷藏珍——西安解放路出土的明青花窑藏[J]. 收藏界,2004(6):13-17.

[3] 王长启.明秦王府遗址出土典膳所遗物[J].考古与文物,1985(4):25-27.

[4] 刘恒武,张沛心.秦王府出土的干支年款青花瓷[J].陕西历史博物馆馆刊,1999(6):237-240.

[5] 刘恒武.西安明代秦府北门出土的景德镇青花瓷[J].南方文物,1998(4):71-74.

[6] 刘恒武,宋远茹,呼林贵.明代秦王府遗址出土残瓷[J].考古与文物,1999(4):30-39.

[7] 胡东波,张红燕,刘树林.景德镇明代御窑遗址出土瓷器分析研究[M].北京:科学出版社,2001:456.

[8] 温睿.明代景德镇官窑青花瓷研究[D].安徽:中国科技大学,2005.

[9] 吴隽,梁宝鎏,李家治,等.各产地青花瓷组成的比较研究[C]∥2002古陶瓷科学技术第5届国际讨论会论文集.2002:284-292.

[10] 王文轩.云南建水窑明代青花瓷器研究[D].西安:西北大学,2010.

[11] 胡东波.景德镇明代御窑遗址出土瓷器分析研究[M].北京:科学出版社,2001:467.

[12] 王文轩.云南建水窑明代青花瓷器研究[D].西安:西北大学,2010.

[13] 汪庆正. 青花料考[J]. 文物,1982(8):59-64.

[14] 温睿. 明代回青管理制度探析[J]. 西部考古,2013(7):368-374.

[15] 李家治.中国科学技术史陶瓷卷[M].北京:科学出版社,1998:380.

[16] 刚仪代,王文轩.云南建水窑明代青花瓷器研究[D].西安:西北大学,2010.

[17] 王宗沐纂,陆万垓增纂.江西省大志[M].北京:线装书局,2003:424-425.

(编 辑 陈镱文)

The blue-and-white porcelains with "Dianshansuo"mark of the Prince Qin

ZHANG Yun1, WEN Rui1, CUI Menghe1, WANG Wenxuan1,2, JIA Maiming3

(1.Key Lab of the Cultural Heritage Study & Conservation, Ministry of Education, Northwest University, Xi′an 710069, China;2.School of Humanities, University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China;3.Northwest University Museum, Northwest University, Xi′an 710069, China)

Prince Qin had high status among the imperial relative since he was one of the seigniors who settled nearby the northern border in the Ming Dynasty. The daily-used porcelain of the Prince Qin represented the standard of the noble class in the Ming Dynasty. To understand the provenance and the manufacturing level of the porcelains used by Prince Qin, the blue-and-white porcelain samples with “Dianshansuo” mark were studied. The μ-XRF(Micro-spot X-ray fluorescence spectrometry) was used to analyze the chemical compositions of the body, glaze and pigments of the fifty samples. Furthermore, the other analysis including appearance observation and microstructure analysis were done. The results indicated that the samples were produced by the folk kilns of Jingdezhen. The body and glaze showed quite high quality but the blue color were not stable among the samples. It suggested that the manufacturing level was close to the imperial kiln. The study improved the understanding of the daily wares within the system of the noble class, the manufacturing level and the production system of the folk kiln of Jingdezhen. Meanwhile, the study contributed to understand the whole blue-and-white porcelain manufacturing system of the Ming Dynasty.

Ming Dynasty; blue-and-white porcelain; composition analysis; manufacture

2016-04-11

国家自然科学基金资助项目 (51302217);西北大学研究生创新人才基金资助项目(YZZ15075)

张鋆,女,陕西延安人,从事科技考古研究。

温睿,男,陕西西安人,西北大学副教授,英国牛津大学博士,从事科技考古研究。

O657.34

A

10.16152/j.cnki.xdxbzr.2016-06-024