西南喀斯特山区生态补偿机制初探

——以贵州北盘江板贵乡为例

2016-12-19李世杰吕文强周传艳

李世杰,吕文强,周传艳,孟 伟

(1.贵州省林业调查规划院,贵州 贵阳 550001;2.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳 550001)

西南喀斯特山区生态补偿机制初探

——以贵州北盘江板贵乡为例

李世杰1,吕文强2,周传艳2,孟 伟1

(1.贵州省林业调查规划院,贵州 贵阳 550001;2.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳 550001)

生态补偿是中国西南喀斯特山区生态文明建设的重要途径之一。以贵州省关岭县板贵乡(3 800户)为例,研究西南喀斯特地区生态补偿机制,建立以县域经济水平为基准的乡镇级生态补偿模式,该补偿模式包含补偿资金、受补偿人和第三方。持续时间20年,以县域居民人均收入为后5年期间的补偿参照标准,如从2012—2016年(个人月补偿县级人均收入的80%)、2017—2021年(60%)、2022—2026年(40%)到2027—2031年(20%),每个家庭补偿金的10%用于公共环境建设,10%用于发展产业。四个阶段分别以补偿金的20%、15%、10%和5%作为该区域的基础设施改善。发放到受补偿人的补偿金实际上为补偿金额的80%,其余由第三方统一管理。依据该模式,板贵乡3 800户在20年间将获得3.05×109元补偿。人均获得补偿141 600元,基础设施改善资金共 3.6 ×108元。

生态补偿;喀斯特地区;生态系统服务;板贵乡

中国西南地区喀斯特地貌分布面积6.2×105km2,涉及四川、湖北、湖南、广东、贵州、云南、重庆及广西等省区,生态退化和贫困是该区域两个最亟需解决的问题[1]。云南、贵州和广西3省的土壤侵蚀面积达到179 600 km2,对40%的土地产生了影响[2]。贵州省有48个县属于贫困县,贫困人口达到910万,占全省人口四分之一且达到全国贫困人口的七分之一[1]。造成贫困的最主要原因在于自然资源过度开发[3]。因而,近30多年来,有关西南喀斯特山区生态退化和恢复的研究一直是地学和生态学的热点领域。例如,黄威廉等研究发现,在贵阳十一洞地区停止人类干扰20年后鼠刺和化香灌丛得以自然恢复[4]。尽管喀斯特山区村寨风水林一直保护较好,但由于农业人口多生存压力大,在村寨附近进行坡地垦荒种植仍比较普遍。彭晚霞的研究也认为不合理的土地利用方式是导致生态系统退化的主要原因之一[5]。喀斯特山地过度垦殖导致和加剧石漠化,事实上,过度垦殖从未使当地人摆脱贫穷。那就意味着喀斯特山区要实现生态恢复,应逐步减少坡地耕作以减少土壤扰动和侵蚀,使坡度较大山地的自然植被能够自然重建。然而,迫于生存,农民很难放弃惯常的坡地耕种生产方式,因而退耕还林等政策在喀斯特山区不易贯彻执行。脱离“贫困陷阱”[6],同时管理、保护、修复重建自然资源和环境是喀斯特山区发展中面临的最重要问题之一。本研究以贵州省关岭县板贵乡为例建立喀斯特山区生态补偿模式,可为类似研究和政策制定提供参考。

毫无疑问,建立生态补偿机制是促进我国生态保护、协调区域发展一项重要制度设计[7]。生态补偿不仅是使各区域获得平等生存权、发展机会以及好的生活环境的手段,也是从国家层面协调各地区之间平衡和可持续发展的重要保障[8]。生态补偿还是消除贫困和保护环境的重要手段[9]。彭晚霞认为中国的生态补偿存在政治、社会、经济和法律基础[5]。目前,我国生态补偿措施主要有天然林资源保护工程、退耕还林(草)工程、森林生态效益补偿[10]和生态转移支付等[11]。显然,适当的生态补偿,能够促进区域可持续发展,建立助推喀斯特山区可持续发展的生态补偿机制是本文研究的焦点。2012年以来国发2号文件、十八大及十八届三中全会等对贵州省生态文明及同步小康建设都提出了要求,因此,长江、珠江上游深陷贫困的喀斯特山区生态补偿模式亟待提出。

中国西南喀斯特山区亟需生态补偿有2个主要原因:(1)传统农业耕作产出低并导致强烈的土壤侵蚀和石漠化,应停止坡地耕作;(2)在农业无产出的情况下,该地区需要资金维持生存,以及发展其他产业。因此,本研究要首先确定以下几点:(1)停止坡地耕作后,自然恢复过程中固碳量增加,生态效益明显;(2)喀斯特山区自然恢复的林地比原有坡耕地生态服务功能价值大,有利于生态环境可持续发展;(3)由于坡耕地产出低,放弃坡地耕作农户的机会成本很小。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

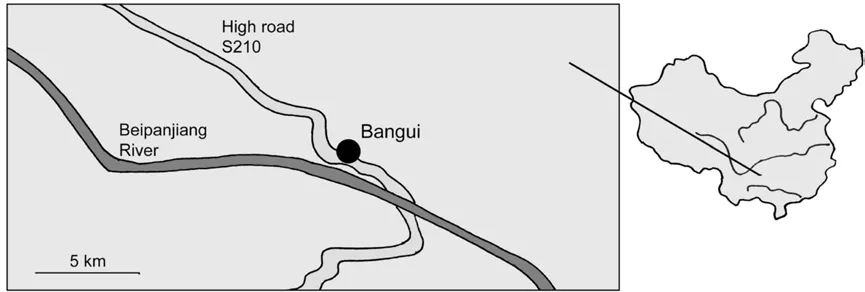

贵 州 省(103°36′~ 109°35′E,24°37′~29°13′N)位于东亚喀斯特地貌分布中心[12],是世界上最复杂和面积最大的喀斯特地貌区域之一(见图1)。贵州省总面积17.6万km2,61.9%为喀斯特地貌。年均降水量1 000~1 500 mm,年均温10~18℃。年均日照时数1 300 h,无霜期270 d左右[13]。遥感显示石漠化覆盖面积3.5万km2,大约占全省面积20%[2]。

图1 中国西南喀斯特地区及贵州省位置Fig.1 Location of Guizhou province in the middle of the karst area

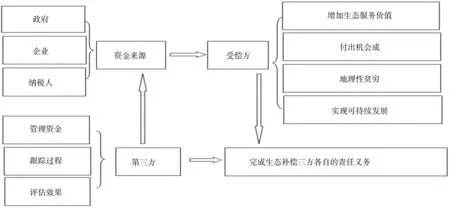

板贵乡(见图2)位于珠江上游北盘江流域,总面积约137 km2,3 800户,人口19 000人。年均温度19 ℃,年均降水量1 000 mm。海拔355~370 m,无霜期平均每年339 d,属典型的喀斯特峡谷地貌。

图2 板贵乡地理位置Fig.2 Geographic location of Bangui town

1.2 喀斯特地区生物生产力低

根据在贵州省普定县喀斯特区域的试验研究及其他相关研究得知,贵州省喀斯特地区不同土地利用方式的NPP低,喀斯特地区生物生产力低。杨汉奎研究位于贵州省南部的茂兰喀斯特森林群落生物量发现,其顶级森林群落为常绿落叶阔叶混交林,地上部分生物量约为146~191 t/hm2,与世界上其他森林类型相比,属于低生物量森林[14]。因而低生物生产力是喀斯特地区生态系统的重要特征之一。

1.3 生态系统服务价值

Costanza等提出生态系统具有17种服务功能[15]。谢高地等应用Costanza的方法对中国的陆地生态系统服务功能价值进行了评价,共列出9种生态系统服务(见表1),并把每1 hm2农田生态系统服务功能定义为1,1的经济价值相当于年平均粮食产量市场价格的1/7[16-17]。肖玉等运用谢高地等的方法(公式1)估算了Mangcuo lake的生态系统服务经济价值[18]。

式中:Ea是单位面积(1 hm2)生态服务价值当量因子的经济价值(元/ hm2);pi为i种粮食作物全国平均价格(元/t);qi为i种粮食作物单产(t/ hm2);mi为i种粮食作物面积(hm2);i为作物种类,贵州省主要作物有水稻、玉米、小麦、薯类、烤烟和油菜;M为n种粮食作物面积(hm2);1/7为指在没有人力投入的自然生态系统提供的经济价值是现有单位面积农田提供的食物生产服务经济价值的1/7。

根据谢高地等列出的中国陆地生态系统单位面积生态系统服务价值当量[17],以及贵州省农田生态系统单位面积食物生产服务的经济价值,可得到该区域其他类型生态系统或其他服务功能的单价(公式2):

式中:Eij为j种生态系统i种生态系统服务功能的单价(元/ hm2);eij为j种生态系统i种生态服务功能相对于农田生态系统提供生态服务单价的当量因子;i为9类生态系统服务功能之一;j为当量因子表里的6个生态系统类型之一。

生态系统总经济价值为:

式中:V为生态系统服务功能总价值;Aj为j类生态系统的面积;Eij为单位面积生态系统服务功能价值,其他同公式(2)。

1.4 机会成本

因受地形和土地资源限制,贵州喀斯特山区农户习惯在坡地种植玉米,全省山地占总面积87%,平均坡度达17.78°,其中>25°的陡坡地占总面积34.5%,15°~25°占34.9%,两者合计占69.4%[19]。采用公式(4)、(5),根据玉米年产量和市场价格估算退耕还林实施前后农户收益变化,同时得出停止坡地玉米种植的机会成本,本研究采用2005年玉米价格。

公式(4)中:IS为实施退耕还林后的人均收入;Y为玉米单产;AT为人均耕地面积;AS为实施退耕还林后的人均耕地面积;PM为玉米的市场价格;PS为退耕还林每亩的生态补偿金额;I为实施退耕还林前的人均收入。

2 结果与分析

2.1 停止坡地耕作后植被NPP变化

黄威廉研究发现经过35 a封育,灌草丛将会发展成为喀斯特森林的不同演替阶段[4]。停止耕作20个月后,灌木和草本植物将完全覆盖。同时黄威廉认为停止耕作约37年后坡耕地将演替为森林。演替过程由5个阶段构成:第1阶段坡耕地到灌草丛经历2 a左右,第2阶段是经过9年后成为藤蔓和荆棘灌丛,第3阶段为再过7 a后的混交灌木和小乔木植被,第4阶段为又10 a后郁闭度较低的开放森林,第5阶段为约再9 a后的喀斯特森林。将植被恢复演替的5个阶段合并为2个阶段,第1阶段是坡耕地恢复为混交灌木和小乔木植被约18年,然后经历19 a左右恢复为喀斯特森林[4]。田秀玲研究了贵州省在2000年不同土地利用类型的碳密度[13],据此估算坡耕地植被自然恢复的第1阶段平均碳吸存率为0.19 t·hm-2a-1,第 2 阶段为 1.20 t·hm-2a-1。因此可以确定停止坡地耕作后,自然恢复过程中固碳量增加,生态效益明显。

2.2 停止坡地耕作后生态系统服务的变化

采用公式(1)并根据中国陆地生态系统生态服务当量值(表1)估算贵州省2005年和2010年农田生态系统提供食物生产服务的单价分 别 为 796 元 /(hm2·a)、1 120 元 /(hm2·a)。 本研究中未利用地、城镇居民点、工矿、交通和水利设施都归为荒漠生态系统,在6种生态系统类型中提供的服务价值最小(见表2)。贵州省各类生态系统服务功能单价顺序为:湿地>水体>森林>草地>农田>荒漠。森林提供的服务价值是农田的2.57倍。因此,从理论上可以说,喀斯特山区自然恢复的林地比原有坡耕地生态服务功能价值大,放弃坡耕地生态恢复有利于生态环境可持续发展。

表1 中国陆地生态系统单位面积平均生态系统服务功能价值当量Table 1 Ecosystem service value per unit area in 6 of China’s terrestrial ecosystems

表2 贵州省6种生态系统类型生态服务功能价值Table 2 Economic value of services function of 6 ecosystems in the Guizhou province

2.3 停止坡地耕作农户的机会成本

中国西南典型的喀斯特区域人均耕地仅有0.06 hm2。并且70%的耕地为坡耕地,其中20%的耕地坡度超过25°[1],该部分面积约为973 500 hm2。自2000年实施退耕还林后以至少33 000 hm2/a的速率实现退耕[20]。长江流域按2 250 kg/(hm2·a)[21],且以每公斤 1.4 元补偿。

该区域50%以上的耕地生产力中至低等。粮食单产仅2 265 kg/hm2,远远低于国家粮食单产(9 285 kg·hm-2)水平[1]。按玉米市场价格2.46 yuan/kg,计算农民平均收入及停止坡地耕作的机会成本,停止坡耕后人年均减少约20元(见表3)。

表3 退耕还林前后贵州喀斯特山区农民人均耕地年收入变化Table 3 Average annual income and opportunity cost per capita before and after the SLCP started in karst area of Guizhou

2.4 不同植被类型和土地利用类型的NPP分析

杨汉奎研究指出生产力低、结构简单和抗干扰能力弱是喀斯特森林的主要特征,茂兰喀斯特森林生物量为146~191 t/hm2,既低于水热条件相似的亚热带人工林与原生亚热带中山常绿阔叶林,又低于较高纬度的寒温带针阔混交林和亚高山针叶林,是低生产力森林[14]。苏维词研究贵州省中部典型喀斯特地区普定县乔木林、灌丛和草地的NPP,分别为国家平均水平的57.5%、28%及56.6%[19]。王冰等[22]的研究表明,贵州省2001年喀斯特地区植被碳吸存量是4.07 t/(hm2·a),非喀斯特地区高13%左右,贵州省植被固碳能力低于国内同纬度的其他地区。李高飞和任海比较了与其他4个研究者对中国亚热带常绿阔叶林生物量和NPP的研究结果[23],固碳速率为6.27~8.40 t/(hm2·a),也高于喀斯特顶级森林群落。采用土地利用方式来分析不同植被类型NPP,显然耕地远低于森林。用陈利军的方法[24],估算1990年中国不同植被类型和土地利用类型的NPP,森林平均固碳速率为9.7 t/(hm2·a),耕地和灌丛略低,草地最低(见图3)。尽管以上研究采用不同的方法,但结果都显示在相同的气候区内喀斯特地区生物量与固碳速率低于非喀斯特地区,因生物量和固碳速率取决于植被所在地区的综合生态条件。杨汉奎认为喀斯特地区低生物量的主要原因在土壤,而气候的影响要小一些[14]。闫慧敏等指出1981年到2000

图3 1990年不同植被及土地利用类型NPP[24]Fig.3 NPP in 1990 of different vegetation or land use types

年期间[25],云贵高原部分粮食产区遭受减产。分析认为年际粮食产量的空间差异主要由地形因素决定。这也解释了贵州省粮食单产低于国家平均水平的主要原因,同时证实喀斯特生态系统的特性之一是低生物生产力。为了收获同等质量和数量的农业产品,喀斯特地区不得不付出更多的劳动力和时间。以往的相关研究表明喀斯特山区生物生产力偏低,粮食产量偏低,结合本研究得出的结果,我们可以认为,禁止坡地耕作,实施生态补偿,有利于喀斯特山区的可持续发展发展,更重要的是一个适合的生态补偿模式能促使该地区对待土地的习惯得以改变。

2.5 生态补偿分析

根据本研究,如果喀斯特地区坡耕地转变为林地,生态系统服务价值将增加2.57倍。增加的价值使当地人获益,并且珠江下游的居民也同样受益。生态系统服务及提供这些服务的自然资产对整个地球生命系统的支撑功能是及其关键的[15]。Costanza同时也强调追问自然资产对人类带来的福利究竟有多大并非一个很有意义的问题,不如回答不同种类自然资产或生态系统服务对人类福利的质量和数量有多大影响更有意义。退耕还林和天然林保护工程就是对保护环境实施的生态补偿。如果按喀斯特地区农民平均耕地面积0.06 hm2计算,退耕还林人均每年得到189元的补偿。当然,地方政府通常配套其他的资助项目,如2011至2013年贵州省喀斯特山区每人每年有1 000元种养殖基金;2011年底,贵州省对6 000万贫困人口每人发放1 000元补助。显然解决农民的永久脱贫是一个大问题,涉及到如何帮助他们实现可持续发展。实际上一些国家已将生态补偿作为解决环境问题或促使生态系统持续性地提供服务的一种手段[26-28]。傅晓华等探讨了生态公益林委托代理经营的生态补偿问题,认为委托者与代理者之间建立一种建设性、相对平等的生态公益林代理经营长效机制,就必须在代理者的合理收益期望与委托者生态补偿基金之间建立起均衡关系[29]。郑海霞等认为生态补偿是解决河流上下游地区水资源矛盾的重要办法[30],以市场推动为主的“水权交易”模式在一定程度上促进了流域补偿与保护的关系,并提出了流域统一管理与协调,明晰水权和制定流域生态服务补偿标准与立法等建议。方芳也对湘江源头生态补偿机制进行了研究,指出湘江源头各县区经济发展受生态制约日益明显[31],徐大伟等研究了跨区域水质水量指标的流域生态补偿量测算方法[32]。刘春腊和刘卫东分析了中国生态补偿格局的省域差异[33],以及从政策、管理、公众参与等多方面采取措施加以管控与协调的必要性。很多研究者都强调了生态补偿在协调区域发展和地区利益分配方面的功能,在喀斯特山区生态补偿这方面的功能也非常关键。

生态补偿的目的不仅是要解决当前问题,更要重视区域发展。生态补偿不仅是给予资金资助提高生活水平,更要以灵活的机制促使生产生活方式的转变并建立可持续发展的产业。基于以上思考,本研究建立了一个始于喀斯特山区的以县域经济发展水平为基准的20年周期生态补偿模式,主要特点是补偿期间的补偿比例会有变化。20年内喀斯特山区的新产业(如:经济作物、养蜂、手工艺、乡村旅游等)将得到发展,因此,20年生态补偿周期结束后,将不再依赖生态补偿。

在实施生态补偿的20年间,所有的生态补偿资金应由政府部门汇总且交付第三方进行管理。第三方的主要责任是跟踪生态补偿过程,监测环境、经济和社会各方面的变化,评估出资方与受偿方的合同执行情况并随时提出建议。

2.6 生态补偿模式——以贞丰县板贵乡为例

位于贵州省北盘江流域的贞丰县板贵乡是典型的喀斯特山区,该乡脱贫和实现可持续发展必须在一定时期内依赖生态补偿,原因如下:1、位于珠江上游,为下游地区提供生态服务价值;2、保护环境付出的机会成本;3、地理因素(剧烈的地表起伏和水土资源缺乏)造成的贫困[34];4、历史文化原因造成的区域发展滞后。协调区域发展,缩小地区差异是中国政府十八大提出的政府目标之一。以往实施的生态补偿项目未达到理想的效果其中重要的一个原因是实施区域过大。农民得到的补偿资金太少,完全不足以调动起他们的积极性[21]。一个长效的生态补偿计划才能使当地农民的生活水平得到大幅度提高,同时实现环境的改善。Sachs and Reid指出除非消除贫困,否则环境改善的目标不可能实现[35]。特别是在发展中国家,消除贫困是改善环境的关键,这二项都需要投入额外的资源。

本研究为板贵乡提出的生态补偿模式以5年为1个阶段(见图4)。个人补偿以关岭县城居民人均收入为补偿参照。例如,2012年关岭县城人均月收入为800元,则2013至2017年板贵乡每人补偿为640元/月(800元的80%)。另分别以2017、2022和2027年关岭县城人均月收入依次作为后3个阶段的补偿参照,根据对经济发展趋势的分析本研究假设其分别为1 200、1 500和2 000元/月。板贵乡后3个阶段每人获得的补偿则分别为720元(1 200元的60%)、600(1 500元的40%)和400元(2 000元的20%)。在4个生态补偿阶段,分别以板贵乡总补偿额度的20%、15%、10%和5%进行基础设施建设和完善,这部分经费由第三方管理。因此生态补偿资金由个人补偿经费和基础设施建设经费2部分组成。个人补偿经费中10%用于改善家庭居住环境(如家庭水供应和处理系统及房屋修缮等),10%以股份制形式用于发展生态产业(种树、养蜂及乡村旅游等),这2个10%经费也由第三方管理。按照该生态补偿模式(见表4),板贵乡3 800人20年间将获得305 064 ×104元生态补偿,每人获得141 600元个人补偿,基础设施改善经费共36 024 ×104元,基础设施涵盖教育、医疗、卫生、交通、绿化等方面。该生态补偿与其他利好政策不互相抵消。20年后,基础设施与县城水平相当,生态产业支撑下板贵乡实现可持续发展(见图5)。

图4 20年内生态补偿比例变化Fig.4 Proportion of ecological compensation change within 20 years

表4 板贵乡生态补偿模式Table 4 An ecological compensation model case study in Bangui village 104元

图5 喀斯特山区生态补偿模式框架Fig.5 Ecological compensation framework map for karst mountainous area

3 结论与讨论

本研究提出的喀斯特山区生态补偿模式不仅考虑到生态系统服务价值和机会成本,更着眼于该地区长远的可持续发展。该模式中第三方跟踪整个补偿过程,进行过程管理,为相关决策提供支撑。本研究提出的补偿模式最重要的特点和优势在于:(1)补偿经费直接到人,减少中间环节;(2)补偿20年不间断;(3)以县城经济水平为参照;(4)独立第三方管理。

该补偿模式不足之处在于:(1)估算生态系统服务价值时未考虑岩溶过程对碳平衡的贡献。Yan et al.估算中国喀斯特地区岩溶过程每年吸收12 Tg C[36-37]。约为1981至1998年中国森林碳库净增加量的57%,因此有研究者建议将喀斯特地区岩溶过程吸收的碳纳入中国区域碳收支。喀斯特地区岩溶过程对碳平衡有巨大贡献,人类活动对这一过程的影响值得研究。(2)生态补偿执行细则有待完善,如新生人口、老人去世、婚娶、远嫁等情况在生态补偿中的具体处理;生态产业发展的方向和风险控制;该生态补偿模式与扶贫及其他类型补偿模式的关系尚未完全理顺等。

[1] Qiuhao Huang, Yunlong Cai, Xiaoshi Xing.Rocky deserti fi cation, antideserti fi cation, and sustainable development in the karst mountain region of southwest China[J].Ambio, 2008,37(5): 390-392.

[2] Wang S J, M Q,Liu D F.Zhang, Karst rocky desertification in southwestern China: geomorphology, landuse, impact and rehabilitation, land degradation and development[J].Land Degrad.Develop.,2004, 15: 115-121.

[3]张殿发, 欧阳自远, 王世杰.中国西南喀斯特地区人口、资源、环境与可持续发展[J].中国人口·资源与环境,2001,11(1):77-81

[4]黄威廉,屠玉麟.贵州喀斯特植被及其环境保护[J].环保科技,1983(10):108-116.

[5]彭晚霞,王克林,宋同清,等.喀斯特脆弱生态系统复合退化控制与重建模式[J].生态学报,2008,28(2):811-820.

[6]蔡运龙.生态旅游:西南喀斯特山区摆脱“贫困陷阱”之路[J].中国人口资源与环境, 2006,16(1):113-116.

[7]欧阳志云,郑 华,岳 平.建立我国生态补偿机制的思路与措施[J].生态学报, 2013,33(3):686-692.

[8]张 伟,张宏业,张义丰.基于“地理要素禀赋当量”的社会生态补偿标准测算[J].地理学报,2010,65(10):1253-1265.

[9]万 军,张惠远,王金南,等.中国生态补偿政策评估与框架初探[J].环境科学研究,2005,18(2):1-8.

[10]Liu J, Li S, Ouyang Z,et al.Ecological and socioeconomic effects of China’s policies for ecosystem services[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(28): 9477-9482.

[11]Ministry of Finance of China.Measures for transfer payment in national ecological function conservation area in China, 2009.

[12]万 军.贵州省喀斯特地区土地退化与生态重建研究进展[J].地球科学进展,2003,18(3):447-453.

[13]田秀玲,夏 婧,夏焕柏,等.贵州省森林生物量及其空间格局[J].应用生态学报,2011,22(2):287-294.

[14]杨汉奎,程仕泽.贵州茂兰喀斯特森林群落生物量研究[J].生态学报,1991,11(4):307-312.

[15]Robert Costanza, Ralph d’Arge, Rudolf de Groot.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997: 387.

[16]谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[17]谢高地,肖 玉,鲁春霞.生态系统服务研究:进展、局限和基本范式[J].植物生态学报,2006, 30 (2): 191-199.

[18]肖 玉,谢高地,安 凯.莽措湖流域生态系统服务功能经济价值变化研究[J].应用生态学报,2003,14(5):676-680.

[19]苏维词,朱文孝.贵州喀斯特山区生态环境脆弱性分析[J].山地学报,2000,18(5):429-434.

[20]罗中康.贵州喀斯特地区荒漠化防治与生态环境建设浅议[J].贵州环保科技,2000,6(1):7-10.

[21]赵翠薇,王世杰.生态补偿效益、标准——国际经验及对我国的启示[J].地理研究,2010,29(4):597-606.

[22]王 冰,杨胜天,王玉娟.贵州省喀斯特地区植被净第一性生产力的估算[J].中国岩溶,2007,26(2):98-104.

[23]李高飞,任 海.中国不同气候带各类型森林的生物量和净第一性生产力[J].热带地理,2004,24(4):306-310.

[24]陈利军,刘高焕,励惠国.中国植被净第一性生产力遥感动态监测[J].遥感学报,2002,6(2):129-136.

[25]闫慧敏, 刘纪远, 曹明奎.中国农田生产力变化的空间格局及地形控制作用[J].地理学报,2007,62(2):171-180.

[26]Pagiola,et al.Paying for the environmental ervices of silvopastoral practices in Nicaragua[J].Ecologicaleconomics,2007, 64: 374-385.

[27]Stefanie Engel.Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues[J].Ecologicaleconomics, 2008,65: 663-674.

[28]Tobias Wünschera, Stefanie Engelb, Sven Wunder.Spatial targeting of payments for environmental services: A tool for boosting conservation bene fi ts [J].Ecological Economics, 2008,65(4): 822-833.

[29]傅晓华,易米平,赵运林.生态公益林委托代理经营的生态补偿[J].中南林业科技大学学报,2012,32(8):145-148.

[30]郑海霞,张陆彪,封志明.金华江流域生态服务补偿机制及其政策建议[J].资源科学,2006,28(5):30-35.

[31]方 芳,湘江源头生态补偿机制研究[J],中南林业科技大学学报:社会科学版,2015, 9(5): 34-39.

[32]徐大伟,郑海霞,刘民权.基于跨区域水质水量指标的流域生态补偿量测算方法研究[J].中国人口·资源与环境,2008,18(4):189-194.

[33]刘春腊,刘卫东,陆大道.生态补偿的地理学特征及内涵研究[J].地理研究,2014,33(5):803-816.

[34]Jyotsna Jalan and Martin Ravallion.Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in rural China[J].Journal of Applied Econometrics, 2002,17: 329-346.

[35]Jeffrey D.Sachs and Walter V.Reid.Investments toward sustainable development[J].Science.2006, 312: 1002.

[36]Yan Jun-hua, Wang Y P, Zhou Guo-yi,et al.Carbon uptake by karsts in the Houzhai Basin, southwest China[J].Journal of Geophysical Research, 2011,116: 1-10.

[37]Yan Jun-hua, Li Jian-mei, Ye Qing,et al.Concentrations and exports of solutes from surface runoff in Houzhai Karst Basin,Southwest China[J].Chemical Geology, 2012, (304-305): 1-9.

Ecological compensation of karst mountain region: a case study on Bangui town in Guanling county of Guizhou province

LI Shi-jie1, LV Wen-qiang2, ZHOU Chuan-yan2, MENG Wei1

(1.Guizhou Forestry Survey Planning Institute, Guiyang 550001, Guizhou, China; 2.Guizhou Mountains Resources Institute, Guiyang 550001, Guizhou, China)

The conflict between poverty and the resulting over-exploitation of natural resources on the one hand, and ecological restoration and sustainable development on the other, in the southwest China karst region was studied.We suggest that an ecological compensation (EC) model should be established with: financial institutions, local people, and a third part as an intermediate link.The process would continue for 20 years.As a case study we used Bangui town (3 800 families) in the upper reaches of Pearl River.The per capita income of residents was used as the benchmark.The compensation would start with 80% (2012), and decrease to 20%(2027).Infrastructure investment would decrease from 20% of the total person’s compensation to 5% as the farmers increasingly use alternative income sources.The EC includes compensation for individual, infrastructure, and environmental investments.The total EC for Bangui would be 3.05 ×109yuan during the 20 years.

ecological compensation; karst region; ecosystem service; Bangui town

10.14067/j.cnki.1673-923x.2016.07.016

http: //qks.csuft.edu.cn

S718.5

A

1673-923X(2016)07-0089-08

2015-12-22

国家自然科学基金资助项目(31360123))

李世杰,高级工程师

周传艳,研究员,博士;E-mail:chyzhou66@163.com

李世杰,吕文强,周传艳,等.西南喀斯特山区生态补偿机制初探——以贵州北盘江板贵乡为例[J].中南林业科技大学学报,2016, 36(7): 89-96.

[本文编校:吴 毅]