执大象,天下往

2016-12-17夏一栋

夏一栋

内容摘要:写意雕塑解放了具体的形,而重视象、意、神,在主体的未发、对象的自然与意境的混沌中,写意成象,以象传神,引导观者很快地跳过视觉与触觉——此正是写实主义的窠臼——而扣问生命,直达本原,回归道体。

关键词:写意雕塑、意、象、神

写意是中国艺术的灵魂。我们先讨论作为核心范畴的意的哲学义蕴,然后再探讨写意雕塑艺术的发展。

一、写意艺术的哲学义蕴

1.意的哲学义蕴

二是老子的“自然”。老子云:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的自然指的是自己的样子,是存在的本来面目。各物守其自然,使其内在的规定性处于未容侵蚀、不失本真的状态。自然最忌故意地妄作分割,故老子常用恍惚来表达:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”“是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。一他又把这种终级存在称之为“母”,如云“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。”

三是庄子的“混沌”。在庄子理想处,存在无所谓天人、心性、体用等之分,只有原始的统一状态,此名曰混沌。《庄子·内篇·应帝王》曰:

“南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德,曰:“人皆有七窍以视听食息此独无有,尝试凿之。”日凿一窍,七日而浑沌死。

“混沌包括几者,天人合一,人物合一,人人合一,内外合一。其中最重要的是物我同化:

“啮缺问于王倪,四问而四不知。啮缺因跃而大喜,行以告蒲衣子。蒲衣子曰:“而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞氏其犹藏仁以要人,亦得人矣,而未始出于非人。泰氏其卧徐徐,其觉于于。一以己为马,一以己为牛。其知情信,其德甚真,而未始入于非人。(《庄子·内篇·应帝王》)

“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也。自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?周与胡蝶则必有分矣,此之谓物化。”

需要说明的是,这种物我混同的状态甚至是万物有灵的前奏。如袁珂先生认为,从物我混同到万物有灵,是原始社会宗教与神话的主导思想。上引“泰氏,其卧徐徐,其觉于于,一以己为马,一以己为牛”,便是物我混同思想的很好写照。万物有灵,则是这种思想的进一步发展,是将万物初步拟人化或人格化了,认为人格化了的万物是高于人而值得人去崇拜的东西。

2.写意的哲学义蕴

写,繁体字作“舄”,从一,舄声。本义为移置、放置。故《说文》云:“写,置物也。”如《左传·昭公四年》:“牛弗进,则置虚命彻。”《注》云:“写器令空。”引为除去,如《广雅》云:“写,除也。”《诗·小雅·裳裳者华》云:“我心写也。”《笺》曰:“则我心所忧,写而去矣。”又引为倾吐、倾诉、抒发,如《诗·邶风·泉水》:“驾言出游,以写我忧。”

故写意在所有艺术共有的特点外,还在自身的独到之处。它是以艺术的方法作为媒介对统一、未经分判、由道体贯注于人而得到的“心”本身予以移置。这种移置有以下三种特点。

一是主体自身的未发。“为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为。”写意艺术是主体对圆满的道体的整体表达,是无为之未发,而有为之妄发,乃天机而非动机,即从不以追求局部的“真”为动机,而是以呼吸吞纳完整性作为天机,正所谓“人法地,地法天、天法道、道法自然”。艺术家的各种意识没有在“理性”的统摄下,即处于没有具体化、清晰化的表达之前。“智慧生成形式,写意凝固着瞬间感悟,凝固着生命激情,由于写意速度的迅捷,决定了它无矫揉造作,无‘深思熟虑,从而更接近于本质。当事物的本质与艺术家的精神高度对应时,艺术家在创造的过程中便自然地摒弃了表象的细节,抓住并突出客观事物中与创作主体相契合的那些特征来表现情感,抒发意兴。这就使得作品更趋于符号化并与感觉、理念融为一体,从而增强了其在空间、时间上的恒久性。”

二是艺术手法的简易。“大象无形,大音希声”,写意艺术追求的是“大象”而非“小形”。也就是说,写意这个题法无关于“题材”之大小,题材再宏大,也难逃“形下”的窠臼。故要超越形的束缚而升至象的解放。《易》云:“乾以易知,坤以简能。”故而在艺术的自我表达过程中,存在着一个“度”,任何燃烧,都在一定尽寸上恰如其分地展开。未及此“度”,即为琢磨,琢磨是力不足的自画。而超过此“度”,即为穿凿,穿凿者,必附会。此过与不及者,皆未得正途。唯极高明而道中庸者,才能以最为简易之手法,恰到好处地完成对道体的移置。

三是艺术作品的浑全。写意,就是对道体的回归,以老子的话说,就是复或反(返),“万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命”“反者道之动也”。所以写意的艺术结果,有两层辩证否定的关系。

第一层,一隅与一。这是基础。一是“太一”,是统一的整体,而“一隅”则是分割的部分。“大方无隅”,如果仅提供给观者以一隅,让其骚骚于部分而整体遗失,正如入宝山而空手,得椟而还珠。故要抱一守朴,务去琐碎。

第二层,说不说破。在第一层基础上,必须再向上提升。“大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。”写意作品的“久缺”是其内在的规定性。不说破,也就是说,艺术作品要保留成与缺的关系,其达到的最佳效果是孔子所说的“不愤不启,不悱不发”,此是神游,而非说教,不关硬理,亦无缠绵。

第三层,得意忘象。庄子寓言中早已提出思维与存在的主次关系。蹄荃与兔鱼,即是意与象。艺术作品只是一种媒介,为了表达艺术创作主体对于存在的终极、完整的情绪移置,故作品的目的是要脱离作品形下的身体,它应当通过视觉直接作用于观者,一石激起千层浪,让观者自被气质之性遮蔽的“生活”中,一下惊醒、飞跃起来,展开审美的双翼,重视审视人生的壮美与崇高,正所谓一览众山小,众山犹小,而况己乎!然则吾人之生存,当取乎何种之态度,由乎何种之涂辙?也就是说,它应当激起观者对人生,对世界终极的复苏与反思,但并不给出具体答案,仿佛东方鱼白,而非长庚落暮。

二、写意雕塑的发展

雕塑作为艺术的一大类型,有着自己的特殊性,同样,写意雕塑在保留了写意艺术的共性之余,也有着自己特别的审美。

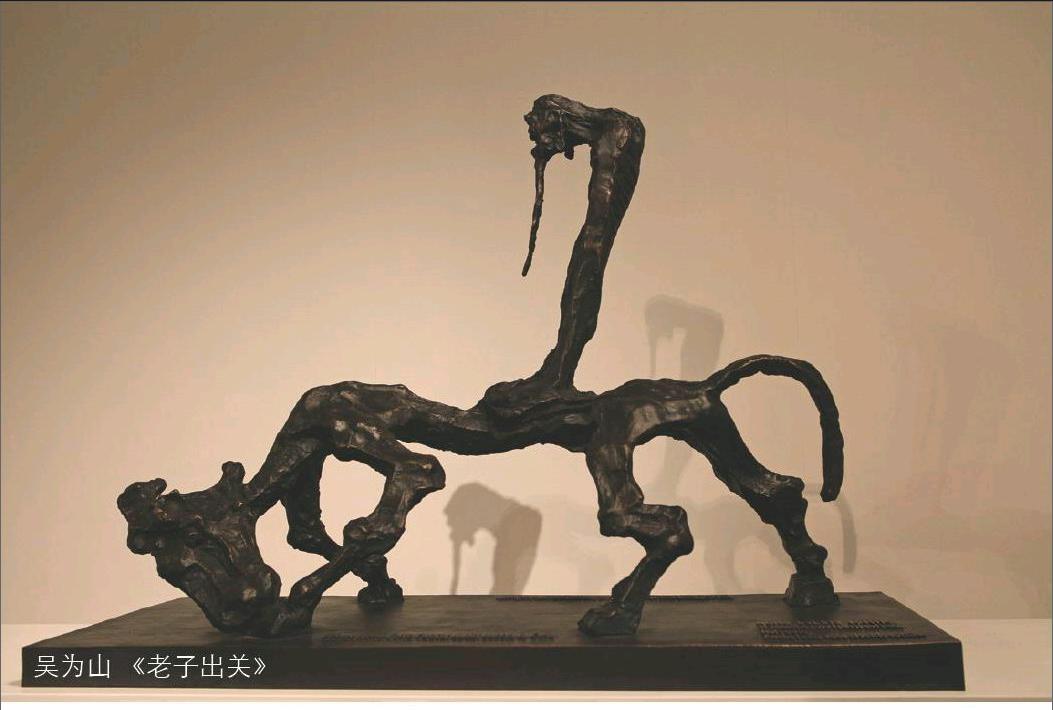

吴为山先生提出写意雕塑的概念,并对此一概念的内涵、外涵均作了清晰的界定与完整说明,对于中西方写意雕塑的发展历史也予以整理与规范。

中国传统雕塑风格大致分为八种风格类型,即“原始朴拙意象风、商代诡魅抽象风、秦俑装饰写实风、汉代雄浑写意风、佛教理想造型风、宋代俗情写真风、帝陵程式夸张风和民间朴素表现风”。在这其中,写意风格是一种源远流长,极具民族特色的雕塑类型。它经历了几个阶段,首先是原始社会“岩刻意象——人与神的混合”。先秦至汉,其发展成熟,如“汉代墓前‘动物风格的雕塑”“写意汉俑”“工艺铸件”等。自佛教传入,佛教造像艺术又将写意雕塑推至高峰,尔后其一直在中国大地上,特别是在民间,撑满了整个中土的时空。

中国的写意雕塑,注重生活的原型,所谓“外师造化,中得心源”是中国写意雕塑的理论表现。它重视主体对生活对象的感受,并把感受渗进作品。其作品的生成往往是急速的,外形呈发散状——区别于“几何化”。另一方面,更注重“神”的写意,集中体现在对瞬间表情的捕捉,并把这种表情理想化、夸张化、诗意化。故而中国的写意雕塑,有三个方面的显著特征一是形态的夸张意象,二是形体凹凸隐显的质感意象,三是人物瞬间神态的意象。

一个世纪以来,虽然写意雕塑并没有作为一个概念提出,也没有进行系统研究,但因为其生命力的强劲,所以,它是不以潮流为转移的。近百年来,无论是游学西方而植根于中国文化土壤的艺术家,或是带着中国文化的种子在西方扎根而长成参天大树的艺术家,或是在民间、在本土的艺术家都自觉和不自觉地继承、发展了写意传统,并在此方面作出了令人瞩目的探索与成就。