多孔淀粉微球的制备及应用

2016-12-16司晓菲,吕继祥,李沅,刘兆丽,孙岩峰

司 晓 菲, 吕 继 祥, 李 沅, 刘 兆 丽, 孙 岩 峰

( 1.大连工业大学 轻工与化学工程学院, 辽宁 大连 116034;2.浙江吉华集团股份有限公司, 浙江 杭州 311234 )

多孔淀粉微球的制备及应用

司 晓 菲1, 吕 继 祥1, 李 沅1, 刘 兆 丽1, 孙 岩 峰2

( 1.大连工业大学 轻工与化学工程学院, 辽宁 大连 116034;2.浙江吉华集团股份有限公司, 浙江 杭州 311234 )

对淀粉微球致孔方法及多孔淀粉微球的应用性能进行了研究,首先确定了微球制备的基本条件并且进行了优化。用于制备淀粉微球的最佳条件为:玉米淀粉质量分数为5%,交联剂用量0.28 g/g,乳化剂用量为0.05 g/mL,油水相体积比3∶1,机械搅拌速度600 r/min,由这些因素组成了油包水反相乳液体系。在此基础上,对微球致孔方法进行了研究,分别使用冷冻干燥法和加入致孔剂法对微球致孔,得到了具有多孔结构的微球,通过扫描电子显微镜观察了成孔效果并且研究了不同PEG6000添加量对微球孔隙率的影响。以亚甲基蓝作为模拟药物,研究了多孔微球的药物负载性能,在PEG6000添加量为淀粉质量的30%时,多孔微球的孔隙率为89%,载药量为 158 mg/g。

淀粉微球;致孔方法;孔隙率;载药量

0 引 言

淀粉分子的结构上存在许多活性中心,可以参与很多化学反应,生成改性淀粉。在多种改性产物中,交联淀粉微球表现出良好的吸附性,生物可降解性和生物相容性[1]。多孔淀粉微球相较于普通淀粉微球有很多优势,孔隙发达、质地轻,所以负载能力更强,扩散速率更快[2-4]。目前对于微球的致孔方法研究较少,本研究采用冷冻干燥法和添加致孔剂法以达到致孔目的。冷冻干燥过程中,微球表面及内部的残余水分冷冻成冰,经过升华可形成孔隙,使得微球具有疏松多孔结构;加入致孔剂法是先用致孔剂在聚合物中占位,然后将致孔剂洗脱出来留下孔隙的方法[5-7]。因此致孔剂的用量和种类成为影响孔结构的主要因素。实验采用单因素法研究了玉米淀粉质量分数、交联剂用量、乳化剂用量、油水体积比和机械搅拌速度对微球成形和粒径大小的影响,获得了制备淀粉微球的基本条件,在此基础上研究了淀粉微球的致孔方法以及多孔玉米淀粉微球的载药性能。

1 材料与方法

1.1 材 料

玉米淀粉,抚顺市东洲区冬梅淀粉制品厂分装;大豆油,益海嘉里食品营销有限公司;氢氧化钠、无水乙醇、三偏磷酸钠、乙酸乙酯、丙酮、亚甲基蓝、聚乙二醇6000,聚乙二醇二甲醚2000、聚乙烯吡咯烷酮K15,分析纯;Span80,化学纯,天津市光复精细化工研究所。

1.2 玉米淀粉微球制备

油相制备:取一定量大豆油,加入Span80作乳化剂,在60 ℃恒温水浴中600 r/min机械搅拌至乳化剂分散均匀,降温至50 ℃待用[8-9]。

水相制备:取一定量的玉米淀粉,加入1%的NaOH溶液,用玻璃棒搅拌至糊化透明;将淀粉质量4%的Na3(PO3)3预先溶于1%的NaOH溶液中,然后加入糊化的淀粉液中,搅拌均匀。

将制备好的水相逐滴加入油相中,搅拌反应5 h得到乳状液。

后处理:将乳状液离心后,分去油相,然后分别用乙酸乙酯,无水乙醇,丙酮洗涤,最后于40 ℃干燥过夜[10-11]。

1.3 单因素试验

固定其他条件不变,分别考察了玉米淀粉质量分数(3%,4%,5%,6%),油水体积比(2∶1,3∶1,4∶1,5∶1,6∶1),交联剂用量(0.12,0.16,0.2,0.24,0.28 g/g),乳化剂用量(0.03,0.04,0.05,0.06,0.07 g/mL),搅拌速度(450,500,550,600,700 r/min)对淀粉微球形貌和粒径的影响。

1.4 冷冻干燥致孔

将用乙酸乙酯、乙醇和丙酮洗涤过的淀粉微球在高速冷冻干燥机中充分干燥48 h,制成多孔的玉米淀粉微球。

1.5 加入致孔剂致孔

分别将淀粉质量40%的PEG6000、PVPK15、DMPE2000;淀粉质量10%、20%、30%、40%、50%的PEG6000与(NaPO3)3一起溶解于NaOH溶液中,然后加入糊化的淀粉糊液中,搅拌均匀。其余步骤与上述淀粉微球制备步骤相同。在后处理阶段,乙酸乙酯洗涤过的淀粉微球用无水乙醇浸泡过夜,然后用索氏提取器在无水乙醇中回流24 h,40 ℃干燥过夜[12-13]。

1.6 玉米淀粉微球形态观察

玉米淀粉微球的球形形态在光学显微镜100×的放大倍数下观察。内部孔结构采用扫描电子显微镜观察,首先将干燥后的样品在红外灯下用双面胶固定在样品台上,然后喷金,测试时利用SEM扫描电子显微镜观察多孔玉米淀粉微球样品。

1.7 平均粒径的测定

取少量样品平铺在载玻片上,盖上盖玻片,用多媒体光学显微镜选择分散性较好的区域拍摄图片。然后用粒径测定软件测定约200个微球的粒径,算出粒径的统计平均值[14]。

1.8 孔隙率的测定

用去离子水浸泡适量制备好的玉米淀粉微球,使其充分溶胀,每隔0.5 h称其质量,当质量不再变化时,就得到了吸水平衡的微球。取适量的达到吸水平衡的玉米淀粉微球,抽滤并用滤纸吸去多余的水分,称其湿重为mw,体积为V。用冷冻干燥法除去微球内部吸收的水分,称其干重为md。多孔玉米淀粉微球的孔隙率P按以下公式进行计算[15]。

V(H2O)=(mw-md)/ρ(H2O)

(1)

P=V(H2O)/V

(2)

1.9 药物负载分析

用亚甲基蓝(MB)代替药物,测定致孔方法以及致孔剂添加量所得微球的载药性能。首先在664 nm处测定MB溶液吸光度[16]。以质量浓度ρ对吸光度A进行线性回归处理得到MB的标准工作曲线方程为y=0.145x+0.08,R2=0.988 29。称取0.2 g微球悬浮于100 mL 500 mg/L 的MB溶液中。将悬浮液在室温下轻轻振荡2.5 h。取1 mL吸附后的MB溶液稀释50倍,然后测定其吸光度。用单位质量微球的载药量L表征微球的载药能力。根据吸附前后MB溶液的浓度差计算载药量[17]。

L=(ρ0-ρ1N1)V/m

(3)

式(3)中:L为载药量,mg/g;ρ0为MB溶液初始质量浓度,mg/L;ρ(等于ρ1N1)为吸附2.5 h后MB溶液的质量浓度,mg/L;ρ1为稀释后的MB质量浓度,mg/L;V为MB溶液的体积,L;N1为稀释倍数50;m为玉米淀粉微球的质量,g;根据MB溶液浓度与吸光度关系曲线求出。

2 结果与讨论

2.1 各因素对微球形貌的影响

2.1.1 玉米淀粉质量分数对微球成球的影响

不同玉米淀粉质量分数制得的微球形貌如图1所示。从图1可以看出,当淀粉糊液浓度太低时,淀粉链之间不能很好地进行交联反应,影响交联反应的速率和产率,不利于成球;而淀粉糊液浓度太高时,溶液因太黏稠而不能够均匀地分散在油相中,不能形成乳液体系,因此不易成球,或者形成的微球粘连在一起。因此,本实验确定玉米淀粉糊液质量分数为5%。

图1 玉米淀粉质量分数对微球成球的影响

2.1.2 油水比对玉米淀粉微球平均粒径的影响

油水比对玉米淀粉微球平均粒径的影响,如图2所示。随着油水体积比的增大,淀粉微球平均粒径逐渐减小。在反相乳液中,每个分散的水相液滴都是一个合成微球的反应器,微球的粒径取决于液滴的尺寸,当油水比逐步增大时,水相液滴被分散的越来越小,所以粒径越来越小。当油水体积比过高,微球产出率降低,浪费油相,提高成本。采用的油水体积比为3∶1。

2.1.3 搅拌速度对玉米淀粉微球平均粒径的影响

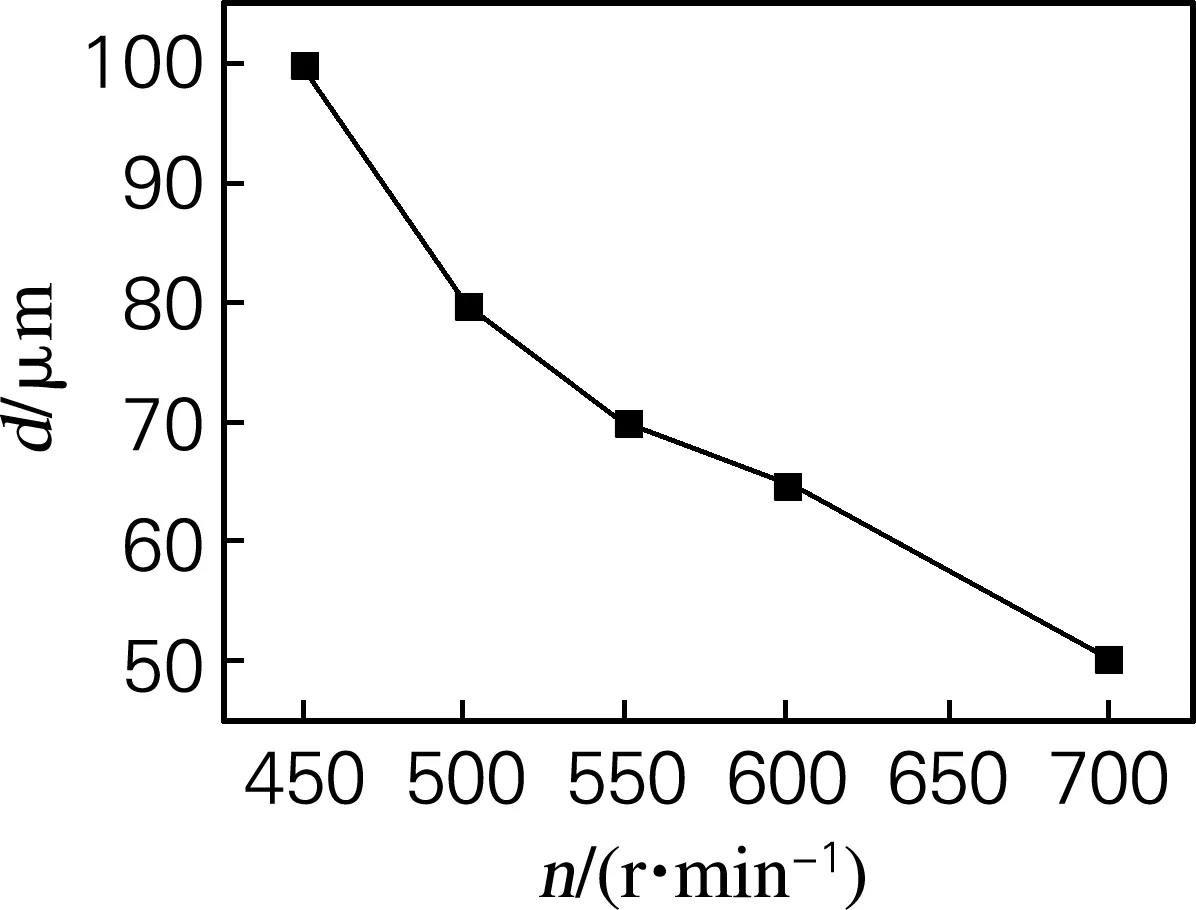

搅拌速度对玉米淀粉微球平均粒径的影响如

图2 油水体积比对微球平均粒径的影响

Fig.2 Effects of the volume ratio of oil to water on the average particle size of the starch microspheres

图3所示。在乳液交联反应过程中,搅拌起着重要的分散作用。搅拌产生的剪切力使淀粉水溶液在大豆油中均匀分散成小液滴,交联反应之后,得到同样大小的微球。实验表明,微球的平均粒径随着搅拌速度的升高而减小。搅拌速度越快,剪切力越大,越容易克服表面张力,使得液滴越小,微球的平均粒径也就越小。实验选择搅拌速度为600r/min。

图3 搅拌速度对淀粉微球平均粒径的影响

2.1.4 交联剂用量对玉米淀粉微球平均粒径的影响

交联剂用量对玉米淀粉微球平均粒径的影响如图4所示。随着三偏磷酸钠用量增加,一方面由于磷酸二酯键的增加,负电荷的排斥作用使得微球粒径增大;另一方面,由于交联得越来越紧密,使得微球粒径减小。如图4所示,当三偏磷酸钠用量增加,微球粒径也随着增大,此时磷酸二酯键的排斥作用起主导作用,当三偏磷酸钠加入量达到0.20g/g以后,随着交联剂的增加,微球粒径减小,这是由于交联得越来越紧密,后来变化很小,是因为已经达到交联饱和。为了使微球机械性能更强,实验选择交联剂用量为0.28g/g。

2.1.5 乳化剂用量对玉米淀粉微球平均粒径的影响

乳化剂用量对玉米淀粉微球平均粒径的影响

图4 交联剂用量对微球平均粒径的影响

如图5所示。乳化剂用量低于0.03g/mL时,不足以形成稳定的反相乳液体系,部分液滴聚并、粘连。随着乳化剂用量的增加,乳化剂形成的“种子”增加,油水界面张力减小,水相是一定的,所以形成更多更小的液滴,降低了微球的粒径。当乳化剂用量达到临界胶束浓度,微球的粒径便不再减小。而且过多的乳化剂会粘到微球表面上,不利于清洗。实验选择乳化剂用量为0.05g/mL。

图5 乳化剂用量对微球平均粒径的影响

2.2 致孔方法对微球形貌的影响

采用两种致孔方法制备了4种多孔微球,其SEM形貌如图6。从图6可以看出冷冻干燥法可以成功地制备多孔的玉米淀粉微球,但是致孔效果不明显。选用聚乙烯吡咯烷酮作致孔剂时,玉米淀粉微球只是表面有很浅的孔洞。选用聚乙二醇二甲醚为致孔剂时,玉米淀粉微球形成表面和内部贯穿的孔洞。选用聚乙二醇为致孔剂时,制备的玉米淀粉微球球形良好,孔隙发达,内部呈多孔网状结构。实验选择聚乙二醇为致孔剂进行后面的研究,因为它除了致孔效果好,也符合作为致孔剂的条件:水溶性;化学惰性;反应结束后,容易洗掉;毒性小等。

图6 致孔方法对多孔玉米淀粉微球形貌的影响

Fig.6 Effects of different pore-forming methods on the morphology of the microspheres

2.3 致孔剂的选择

冷冻干燥、PVPK15、DMPE2000、PEG6000对MB吸附量分别为53、61、110、132mg/L。可以看出,添加致孔剂的效果比冷冻干燥好,这是由于冷冻干燥致孔,孔径较小,而且当交联剂加入过多时,微球表面致密无孔;交联剂加入过少时,则出现塌陷现象。加入相同质量的3种致孔剂时,PEG6000致孔效果最好,制得的微球药物负载量最大。实验选择PEG6000作为致孔剂。

2.4 PEG6000添加量对微球孔隙率的影响

分别加入不同质量的PEG6000,考察了制得的微球的孔隙率如图7所示。可以看出随着致孔剂用量的增加,微球的孔隙率先升高后降低。这是由于,开始时随着致孔剂用量的增加,微球的孔径变大或者孔变多,孔隙率升高;后来当微球的孔径达到最大化,继续增加致孔剂用量会使微球的机械性能变差,表面或内部出现塌陷,孔隙率降

图7 PEG6000添加量对多孔微球孔隙率的影响

低。此外,过量的致孔剂会使水相黏度变大,后来形成的乳液相对稳定性下降,使液滴呈不规则形状分布,在固化成球后得到形貌不规则的产物。

2.5 PEG6000添加量对微球载药能力的影响

分别加入不同质量的PEG6000,考察所得微球的载药量,如图8所示。从图8可以看出,随着PEG6000用量的增加,微球的载药量先增加,达到最大值后开始减少。这是由于随着致孔剂用量的增加,微球的孔隙率越来越高,达到最大以后,再加入致孔剂,就会降低微球的机械性能,导致部分塌陷,降低孔隙率。致孔剂添加量为0.3g/g时,微球的载药效果最好。

图8 PEG6000添加量对微球载药量的影响

3 结 论

玉米淀粉微球的制备通过水/油乳液交联反应实现。微球表现出相对一致的大小分布,而且球形较好。制备条件是玉米淀粉为原料,Span80作乳化剂,三偏磷酸钠作交联剂,50 ℃机械搅拌5h。使用冷冻干燥和分别加入致孔剂PEG6000,PVPK15和DMPE2000对微球致孔,发现PEG6000可使微球的表面及内部形成多孔网状结构,随着致孔剂用量的增加,微球形貌由少孔到密集多孔到多孔网状结构变化,但是过量的致孔剂会导致微球骨架塌陷,孔隙率下降。在药物负载方面,当使用PEG6000作致孔剂时,发现在致孔剂添加量为0.3g/g淀粉时,多孔微球孔隙率最大为89%,载药量为158mg/g。

[1] 徐忠,伟宁,李强,等.大米淀粉微球的制备工艺研究[J].食品科学,2009,30(12):57-60.

[2] 李秉正.三偏磷酸钠交联淀粉微球的制备与性能研究[D].北京:中国农业大学,2006.

[3]BAIX,ZHAOD,WUX,etal.Changesincrystallinestructureofmicrospheresofcornstarchandamyloseunderisothermalandtemperaturecyclingtreatments[J].IndustrialCropsandProducts, 2013, 51(6): 220-223.

[4]LIBZ,WANGLJ,LID,etal.Preparationandcharacterizationofcrosslinkedstarchmicrospheresusingatwo-stagewater-in-wateremulsionmethod[J].CarbohydratePolymers, 2012, 88(3): 912-916.

[5] 侯姣姣.多孔聚乙烯醇微球的制备及光催化应用[D].上海:华东理工大学,2014.

[6]ELFSTRANDL,ELIASSONA,WAHLGRENM.Changesinstarchstructureduringmanufacturingofstarchmicrospheresforuseinparenteraldrugformulations:effectsoftemperaturetreatment[J].CarbohydratePolymers, 2009, 75(1): 157-165.

[7]ELFSTRANDL,ELIASSONAC,JONSSONM,etal.Recrystallizationofwaxymaizestarchduringmanufacturingofstarchmicrospheresfordrugdelivery:optimizationbyexperimentaldesign[J].CarbohydratePolymers, 2007, 68(3): 568-576.

[8]FANGYY,WANGLJ,LID,etal.Preparationofcrosslinkedstarchmicrospheresandtheirdrugloadingandreleasingproperties[J].CarbohydratePolymers, 2008, 74(3): 379-384.

[9] 朱旻鹏.淀粉微球制备及其载药性能的研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2009.

[10] MALAFAYA P B, STAPPERS F, RUI L R. Starch-based microspheres produced by emulsion crosslinking with a potential media dependent responsive behavior to be used as drug delivery carries[J]. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2006, 17(4): 371-377.

[11] HAMDI G, PONCHEL G, DUCHENE D. An original method for studying in vitro the enzymatic degradation of cross-linked starch microspheres [J]. Journal of Controlled Release, 1998, 55(2/3): 193-201.

[12] 李燕,刘兆丽,李沅.食用级吸附淀粉微球的制备[J].大连工业大学学报,2014,33(6):409-412.

[13] 杨晶.聚蔗糖微球的制备及应用研究[D].天津:天津大学,2006.

[14] 李艳杰.交联淀粉微球的制备及其载药性能的研究[D].济南:齐鲁工业大学,2013.

[15] 虑国清,卢霞,石陆娥,等.新型胺基壳聚糖微球的制备及对黄酮类物质的吸附性能[J].中国生化药物杂志,2007,28(2):94-97.

[16] 赵雪娜.木薯淀粉微球的制备及性能研究[D].海口:海南大学,2012.

[17] 王文莹,韩舜愈,蒲陆梅,等.马铃薯淀粉微球的性能测定[J].食品科技,2008(9):17-20.

孙凤,薛文平,董晓丽,马春,张新欣, 薛芒,王国文.非均相催化氧化浸金废水中的SCN-[J].大连工业大学学报,2016,35(6):457-460.

Preparation and application of porous starch microspheres

SI Xiaofei1, LYU Jixiang1, LI Yuan1, LIU Zhaoli1, SUN Yanfeng2

( 1.School of Light Industry and Chemical Engineering, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, China; 2.Zhejiang Jihua Group Company Limited, Hangzhou 311234, China )

The pore-forming method and applied performance of starch microspheres were studied and the preparation conditions of the microspheres were optimized. The optimum conditions were as follow: corn starch concentration of 5%, the dosage of cross-linking agent of 0.28 g/g, emulsifier dosage of 0.05 g/mL, the volume ratio of oil to water of 3∶1 and the agitation rate of 600 r/min. The pore-forming method of the microspheres was studied using freeze drying method and adding pore-forming agent PEG, DMPE and PVP to the aqueous phase. The microspheres with porous structure using scanning electron microscope and the influence of different amount of PEG6000 on the porosity was studied. The loading performance of the porous microspheres was studied using methylene blue as a model drug. The porosity of the porous microspheres and the amount of drug loading could reach to 89% and 158 mg/g when the amount of pore-forming agent was 30%.

starch microspheres; method of pore-forming; porosity; drug loading

2015-03-09.

辽宁省科技厅工业攻关计划项目(2011223010).

司晓菲(1989-),女,硕士研究生;通信作者:刘兆丽(1970-),女,教授.

TS236.9;TQ317.4

A

1674-1404(2016)06-0452-05

SI Xiaofei, LYU Jixiang, LI Yuan, LIU Zhaoli, SUN Yanfeng. Preparation and application of porous starch microspheres[J]. Journal of Dalian Polytechnic University, 2016, 35(6): 452-456.