两个秋天之间的钱穆

2016-12-14刘甘霖

刘甘霖

很多人都爱故都的秋。

郁达夫曾说:“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋,这故都的秋味。 ”(郁达夫,《故都的秋》)在他看来,故都的秋不仅有北方秋季的清静悲凉,更有别处所不可比拟的故都风味,他总怀念的,是陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

的确,单论气候之美,北方之地皆如是。然三朝故都,千年人文之盛,形成了故都特有的浓重秋味——王朝之盛衰,人物之兴替,极尽于此。于是我们走进故都,看着一代代俊杰在秋天登台又在秋天谢幕,欣赏着他们的故事,赞美着他们的风采。从这个意义上说,我们所爱的并非故都的秋季,而是故都独特的秋味——也许是某个时期的绝代风华,抑或是一个时代的风流人物。

1930年秋,36岁的钱穆辞去苏州中学的教职,北上赴燕京大学执教。此后7年,钱穆先后出版《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》等名著,并发表了一系列重要的学术文章,一举奠定了其“民国史学四大家”的地位。直到“七七”事变爆发后,钱穆才在1937年秋随北京大学南迁,离开了北京。45年后,82岁的钱穆深情追忆了这段往事,每一段故事,每一个人物,都让他眷恋不已。

而我们亦有幸了解了钱穆在两个秋天之间的精彩——在故都,他巧遇了中国学术的黄金时代。

·知遇之恩·

钱穆得以从苏州来到北京,顾颉刚功不可没。

1927年,钱穆赴苏州中学担任国文首席教师。应课程设置的需要,他对孟子的生平做了一些考证工作,进而激发起他考证先秦诸子的兴趣,开始写作《先秦诸子系年》。1928年,顾颉刚辞去中山大学教职,准备赴任《燕京学报》主编,同时答应帮中山大学寻得一人才以接任其职。间隙中,顾颉刚暂回苏州老家休息。当其时,钱穆在苏州以才得名。顾颉刚听说后,主动拜访钱穆,在阅读了《先秦诸子系年》的手稿后惊为天人,力劝钱穆宜去大学教历史。首劝钱穆赴中山大学历史系,钱穆因苏中校长挽留而拒。后来,顾颉刚在《燕京学报》上替钱穆发表了与自己学术观点相左的《刘向歆父子年谱》,使钱穆名动京城,钱穆亦经他引荐,得以一中学老师的身份,破格成为燕京大学的讲师。

1930年秋,钱穆来到燕大历史系。燕大为美国基督长老会传教士司徒雷登一手创办的教会大学,学校靠长老会的捐款而建,校内建筑常用捐赠人的名字来命名。钱穆知道这一校情,但对此不以为然。一日,司徒雷登以校监身份宴请新老师,并向大家询问在校印象。对于校方负责人的低姿态,其他人都只是客套,唯独钱穆直言:“初闻燕大乃中国教会大学中之最中国化者,心窃慕之。及来,乃感大不然。入校门即见‘M楼‘S楼,此何义,所谓中国化者又何在。此宜与以中国名称始是。”(钱穆,《师友杂忆·北平燕京大学》)钱穆话毕,举座默然,但司徒雷登记在了心上。后来,司徒雷登为此特别召开校务会,将贝公楼改名为办公楼,S楼改为适楼,M楼改为穆楼,以示对钱穆的尊重。

钱穆在燕大的聘期结束后,又是顾颉刚帮忙接洽,让钱穆在收到北京大学历史系的聘书,成为北大副教授后,同时也能在清华兼课。对于顾颉刚的帮助,钱穆在50多年后回想,仍感动不已。他感叹说,他对顾颉刚的褒扬,绝非只因顾颉刚于他有知遇之恩,更在其学术胸怀——顾颉刚当时的经学主张遵康有为之说,而钱穆的《刘向歆父子年谱》乃专门驳斥康有为,顾颉刚对此不仅不以为忤,反而极力推崇,此种胸襟,让钱穆最为叹服。

身为当时学界领袖的胡适,对钱穆亦有提携之恩。钱穆到北大一事,本为顾颉刚向胡适的推荐。钱穆初来京,因《刘向歆父子年谱》,胡适视钱穆为同道。后来,钱胡的学术分歧日益明显,时有论争。尽管胡适对钱穆关于老子出于庄子之后的看法极不认同,他仍将钱穆的《先秦诸子系年》推荐给商务印书馆出版,对钱穆深厚的史学功底报以最大的敬意。而正是这本书的出版,让钱穆名震学林,陈寅恪甚至将其与王国维的《殷周制度论》相媲美。

今天看来,钱穆的成名,不过数年间事,这速度已令人咋舌。但若进一步挖掘钱穆的关键伯乐,则更让人感佩——顾颉刚和胡适皆能无视其学术出身之卑微(只中学毕业),出于学术之公心,克服学术观点和门派之争,力助钱穆。试问,有此学风,当时的学术界如何能不兴旺发达?

·交友之乐·

在燕大时,钱穆因不习惯新环境,未与同事有过多交集。到北大后,钱穆已完全适应大学生活,加之兼课于清华和北师大,社交活动随之增多。

来北大的头一年,钱穆便与孟森和汤用彤相熟,随后因汤用彤结识了熊十力和在清华大学任教的陈寅恪、吴宓和张荫麟。陈寅恪名声极大,最怕人扰,门口常悬“休息,敬谢来客”一牌,往来机会较少。吴宓专攻西方文学,亦与钱穆交往不多。而张荫麟为人热情,富于生活情趣,喜爱美食,与钱穆颇为投机。钱穆为一老派书生,待人接物严守旧礼,张荫麟亦以旧礼待钱。每次张家炖鸡,必邀钱穆共食。怕钱穆不好意思,张荫麟或提前相约,或临时在清华大学门前相候,极尽礼数。可二人一旦入座,就完全放开了,饮酒吃肉,谈天说地,不在话下,直至清华最后一班校车时才惜别。

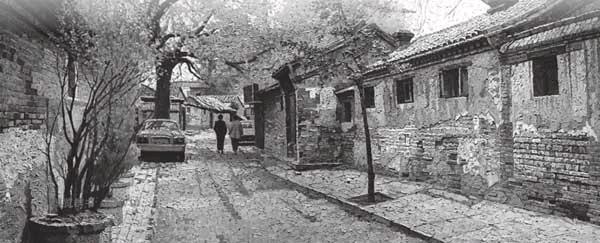

后钱穆迁居马大人胡同,与张尔田张东荪兄弟的住所仅五宅之隔,熊十力每次去张家,总要拉上钱穆。一来二去,四人就熟悉了。张尔田和张东荪虽为一家之兄弟,二人精神意趣却大相径庭——张尔田慕古,张东荪趋新,且皆在术业领域有所成就。每次拜访,熊十力喜与张东荪谈哲理时事,钱穆则爱和张尔田话经史旧学。四人或在家,或在公园,散为两拨,各自深得其趣。当时,钱穆正在北大讲授近三百年学术史,并在《清华学报》上发表了《龚定庵》一文。而张家与龚自珍(字定庵)家世代姻亲,关系非比寻常。所以,文章一发表,钱穆便立刻携文请教张尔田。张尔田本为晚清人士,长钱穆近20岁,骤遇钱穆问清代学术掌故,一时谈兴大起,不仅告诉钱穆很多龚自珍不为人知的逸事,更论及当时的学术风气——与龚自珍一辈学人,不敢上攀先秦诸子,而群慕晚汉三君,竞欲著书成一家言之意。钱穆后来说道,与张尔田的这段交谈,对自己撰写《近三百年学术史》助益良多。

钱穆一共在京7年,相遇之人无数,其中相交最深的,要数汤用彤、熊十力和蒙文通。四人皆为北大同事,学问相投,又住得近,故常常聚会,作竟夕畅谈。每次谈天,不论内容如何,熊十力和蒙文通必成二人力争的场面,有时争论得太厉害,钱穆就出来缓和局面,汤用彤则在一旁默默地听。这样的日子,一直持续了五年多时间,直到“七七”事变后才结束。蒙文通之子蒙默后来回忆说,蒙文通曾告诉他,熊十力虽谈唯识,但骨子里谈的是儒学,而他自己(蒙文通)的学问里理学最深,钱穆亦将理学视为其安身立命之本。汤用彤虽然话不多,但“其言极精”,在佛学上造诣最深。概言之,四人所学相异,专攻亦有差别,然为学之心,用功之深则相同,故愈交往,彼此相知愈深,情谊愈厚。

事实上,正是来到北京大学,钱穆才得以真正融入当时中国的学术中心。北大不仅提供了最好的研究条件,更为钱穆接触最优秀的学人提供了平台和便利。除了上文中提到的与钱穆关系较亲密的学者,“其他凡属同在北平,有所捧手,言欢相接,研讨商榷,过从较密者,如陈援庵、马叔平、吴承仕、萧公权、杨树达、闻一多、余嘉锡、容希白肇祖兄弟、向觉民、赵万里、贺昌群等,既属不胜缕述,亦复不可忆。”(钱穆,《师友杂忆·北京大学》)钱穆所追忆的这份名单,随便取一,放在今天都是让人高山仰止的大师,在当时亦为学有专长,意有专情者。他们群聚在那个年代的故都,即使处世局之艰,依然安和黾勉,各自埋首,相互砥砺,著述有成,共创了一个时代的学术昌盛,使后辈受益至今。钱穆甚至相信,如果不是被日寇侵华打断,当时一辈学人定能开创一不亚于古人的学术新局面。只可惜抗战军兴,而学术的辉煌亦难再续。

·购书之癖·

钱穆不仅酷爱读书,更买书成癖。北京三代故都,书籍无数,书市繁盛,是千百年来读书人最爱畅游其中的书海,钱穆常乐于痴游其中。在北京的前两年,由于生活未安定,钱穆买书不多。可一旦安定下来,钱穆买书的疯狂便立刻显露无疑。

1932年后,钱穆开始一意购藏旧籍,几乎逛遍了琉璃厂和隆福寺的每一家书肆。为了方便,钱穆在琉璃厂和隆福寺挑选了两个旧书较多的店,每次有想买的书,只需给这两家店打电话让送来。有时候,钱穆要的书两店都没有,店老板也会想办法去其他书店帮钱穆寻得。由于钱穆买书极为频繁,日子久了,京城书店都听闻了钱穆买书的名声,有好书都会主动送往钱穆住处。每到星期日,钱穆家中如同过节——数十家书店会先后将书整齐地放在钱穆的书桌上,每次送一两册供钱穆观看。若钱穆想要,店家会在下个星期日将全套书送来;若钱穆不要,则更换几册新书。

对于此种买书方式,钱穆深知其利弊——于寻常书籍购买方便,却不易寻得珍本。所以钱穆无事时,也常只身一人淘书。当时,胡适藏有潘用微《求仁录》一孤本,钱穆曾向胡适借阅。借书时,胡适因爱惜此书,特带钱穆至其家中,当面打开保险柜取书交给钱穆,以示此书之珍贵,而钱穆对此极为羡慕。一日傍晚,钱穆偶游东四牌楼附近一小书摊,竟意外地发现了《求仁录》,他强压心中狂喜,仅以几毛钱的价格将书购得。回到家中,汤用彤闻此消息,亦大喜过望。吃过晚饭,他一改平日“汤菩萨”的随和,强拉着钱穆再逛一次购得《求仁录》的书摊。二人乘夜而去,到达时书摊已关门,二人遂叩门而入。但找寻多时,终无所获。店老板见钱穆又来,已经明白一切,不由得心里发酸,他单独对钱穆说:“先生傍晚来购书,殆一佳本,先生廉价得之,故又乘夜重来乎。” 钱穆马上矢口否认,而店主仍不释意。

钱穆初到北京时,只带一小箱行李,常用书数册。之后七年,由于购书成癖,至其离京时,钱穆的托管之书竟多达五万册,二十余万卷,全由钱穆节衣缩食而来。不过,钱穆买书成瘾,在当时非但不是孤例,更是当时学人爱书的一种风气。只论对买书的痴迷程度,陈寅恪、吴宓、余嘉锡就丝毫不在钱穆之下。他们因爱读书而喜欢买书,又为了读好书而不惜血本。

·离去·

1937年秋,因日军压迫日甚,过完双十节后,钱穆随北京大学南迁,他所期望的学术盛世亦随之中断。他在1930年的秋天到来,又在7年后的秋天被迫离去。但他在故都所经历的故事,都得以留传下来,成为了一个时代的回响。之后,北大、清华、南开合并为西南联大,创造了中国教育史上的传奇。我宁愿相信,这所主要由京城学人所撑起的最高学府,承接的乃是在故都积淀的学术遗韵。