周文矩真迹《重屏会棋图》考

2016-12-14丁羲元

□ 丁羲元

周文矩真迹《重屏会棋图》考

□ 丁羲元

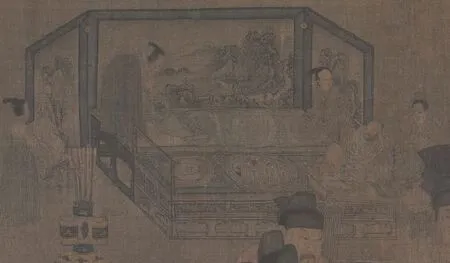

周文矩《重屏会棋图》(图1),绢本设色,纵40.3厘米,横70.5厘米,现藏故宫博物院。此图在画史上声誉卓著、地位崇高、影响深远。其中为时间所隐藏的一切,至今仍是千载幽秘,有许多理应深入探寻的所在。特别是该作是否为周文矩传世真迹?还是如专家所云为“北宋摹本”(徐邦达即持此论)?此图卷又以画中有“重屏”—画屏上还画有屏风而名动古今。画中所画人物为南唐中主李璟与三位弟弟“会棋”的故事,背景的屏风上画有一长者寝卧的室内生活场景,是南唐宫中的生活写照,更有历史意义。在《宣和画谱》御府所藏周文矩作品中,注录此目为“重屏图”,更着意在“重屏”,因此“重屏”成了《重屏会棋图》的画眼,引人瞩目。屏风上的内容,据徐邦达所述:“后屏风上又画唐白乐天《偶眠》一章诗意”①—其实认为画的是唐代白居易《偶眠》诗意是源于宋徽宗原来在画上所题白居易《偶眠》诗。我以为此说或有误导。因此如何解读《重屏会棋图》,不妨就从这“重屏”上来展开。

一、《重屏会棋图》屏上所画非白居易《偶眠》诗意

《重屏会棋图》中插屏上所画人物,其内容究属如何?据徐邦达所述,以为画的是唐代白居易《偶眠》诗意。此说言之凿凿,其实是大可推敲的。前人提及画上有宋徽宗题白居易《偶眠》诗,因此来历甚古②。今考白居易(772-846)诗,乃见于其诗集题为《偶眠》(一作《醉眠》,《白氏长庆集》),全诗如下:

放杯书案上,枕臂火炉前。老爱寻思事(睡),慵便取次眠。妻教卸乌帽,婢与展青氊。便是屏风样,何劳画古贤。③

此诗虽未纪年,但考编次于白居易卷二十五,是在《初到洛阳闲游》《初授秘监拜赐金紫闲吟小酌偶写所怀》等诗之后。白居易元和年间贬江州司马,至穆宗时又复召为杭、苏二州刺史,到“文宗立,以秘书监召,迁刑部侍郎”之时,即文宗大和元年(827)“初授秘监”。此时白居易已56岁,宦海沉浮,已意气消退。到洛阳后,只“想归田园”。每日诗酒沉眠,“尽日后厅无一事,白头老监枕书眠”④。其时初到洛阳,家居也甚简朴,唯醉眠、昼眠、病眠诸作甚多,“纱巾角枕病眠翁,忙少闲多谁与同?”“暑月贫家何所有,客来唯有北窗风”(《新昌闲居招杨郎中兄弟》)。

再读这首《偶眠》诗,正是写其生活实况,清贫之状,览之可见。值得注意的是:一是白居易是饮酒而醉眠,“放杯书案上,枕臂火炉前”;二是闲而无事,思睡慵眠;三是有妻和婢侍奉,“妻教卸乌帽,婢与展青氊”。“便是屏风样”意即婢女展开青色之裘氊,权当屏风之用。“氊”即毡,为兽类之毛制品,可作裘氊之服,也可作帐房毡包。诗中是指“青氊”作屏风样,用以室内遮风保暖。“何劳画古贤”,何必去求豪华的屏风,上面画有古贤人物呢?也就是说,白居易当时生活也只是应承随意,并无豪华之意。这首诗是一位饱经风霜历练的老诗人晚年追求平静心境的真实写照。

图1 [五代]周文矩 重屏会棋图 40.3×70.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

再对看《重屏会棋图》,与白诗之境,相去千里。画屏上的主人,何等高贵豪气,“放杯书案上”似相同,但茶具、杯盘皆当时名瓷,且主人似非饮酒而醉。其案是极高古的六足隐

几,主人拥衣倚坐在带栏的木床上,脚后是一盖上镂花的炭盆。向内有一张睡塌,应为坚实精贵的名木所制,乌黑有光,其豪华甚于《韩熙载夜宴图》。三位侍女在榻上下、前后布置床褥之类。榻后更置三曲乌木画屏,金链闪着光,屏上山水,尤尽豪华之气(图2)。这些与白居易的《偶眠》诗迥异其境。问题在于,白居易这首《偶眠》在数以千计的诗集中,并无特色,毫不起眼,何故周文矩在《重屏会棋图》中偏会画白居易的诗境呢?而且白诗中,连屏风也不具,只是婢女以“青氊”来代替,又是什么灵感触发周文矩要去以白居易《偶眠》诗意入画呢?或是南唐中主李璟之命,要以白居易诗意入画屏?有何史料可证李璟特别欣赏白居易诗,又特别对《偶眠》情有独钟呢?全然不是。在唐五代,主人醉眠,妻子照应,婢女侍奉,铺床、安屏之类,是每个家庭尤其是士大夫家生活中寻常所见,周文矩至于要从并不经见和并不那么有名的白居易《偶眠》诗中去悬想构思,而且画出来又几无合处甚至大相径庭呢?

我以为《重屏会棋图》之“重屏”画境,与白居易诗全无相关。我们还应从徐邦达引述之外另觅蹊径。古人有所谓“诗无达诂”之说,画或亦如之,但以此《偶眠》论之,或有附会了。

二、“重屏”所画是南唐烈祖李晚年生活写照

《重屏会棋图》中为何要画“重屏”?“重屏”上的内容是什么?这里涉及周文矩为何要奉旨画这幅“会棋图”,而且在画中构局上,“会棋”与“重屏”之间的重要关系如何?这是解读此图的关要。

图2 [五代]周文矩 重屏会棋图(局部)

史诗不轻作,画也是如此。这幅画主题是南唐中主李璟与三个弟弟景遂、景达、景逷在宫中相聚弈棋的家族生活场景,作为画中背景却是极为独特的画出人物和山水的“重屏”。这个人物,绝非等闲,我以为定是南唐烈祖李昪。这个山水,也非点缀,而是与人物融为一体的南唐江山。《重屏会棋图》已然成为南唐史的重要部分。

首先,李璟非常重视艺术地再现其家族活动的生动场景。李璟作为南唐中主,起着极重要的承先启后的作用,南唐“四十年来家国”,李璟占有了其一半。李璟不仅是一位帝王,也是一位重要的艺术家和艺术组织者,尤其作为一位词人在中国文学史上有其重要的位置。他经常在宫中组织诗词雅集,同时要求宫中画家们加以描绘作画记载。比如,有一段关于李璟与群臣在947年元日大雪赋诗并命画家作画的记载,见之于五代后周出使南唐的陶穀所著《清异录》⑤,以及南唐郑文宝的《江表志》和佚名的《江南馀载》中,三种著述皆记其事,而以《江表志》记载最翔实。其记录云:

上友爱之分,备极天伦,登位之初,太弟遂、燕王逷、齐王达,出处游宴,未尝相舍,军国之政,同为参决。保大五年(947)元日大雪,上招太弟以下,登楼展燕,咸命赋诗,令中使就私第赐李建勋。建勋方会中书舍人徐铉、勤政殿学士张義方于浮亭,即时和进。元宗乃召建勋、铉、義方同入,夜艾方散。侍臣皆有图有咏。徐铉为前后序。太弟以

下侍臣、法部丝竹,周文矩主之。楼阁宫殿,朱澄主之。雪竹寒林,董元主之。池沼禽鱼,徐崇嗣主之。图成无非绝笔,侍宴诗才记数篇而已。⑥

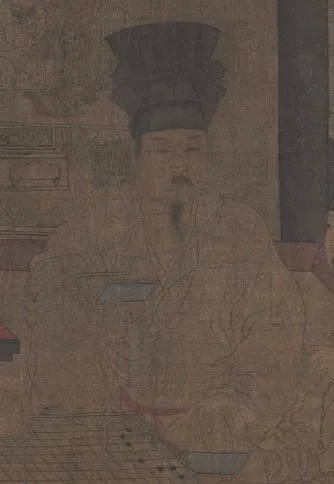

图3《溪岸图》中李璟肖像

图4《重屏会棋图》中李璟肖像

按其文下并引中主李璟七律一首,及李建勳、徐铉、张義方三人和诗七律各一首。对比其他二书,互有异同。《清异录》中“浮亭”作“谿亭”,“董元”作“董源”,而作图者无“池沼禽鱼徐崇嗣主之”,而加有“御容,高冲古主之”。《江南余载》卷下所记,多有“太弟使名士画为图障”一句,而画家以下均不录。这里所述当年春节大雪,李璟命太弟景遂以下在宫中会宴赋诗,又命群臣继和,召有关大臣同宴,赋诗编成集。由徐铉写前后序。仍召集名画家作画,而组织者为太弟景遂,是他“使名士画为图障”。其中高冲古、周文矩、朱澄、董元、徐崇嗣等名列其中,且分工各有专长。可惜此图未能传世珍藏,只能仿佛其意了。但周文矩、董元同时供奉待诏中主李璟宫廷,令人印象深刻。由这一记实可见李璟兄弟君臣四人“友爱之分,备极天伦”之情,也可见中主宫中浓重的艺术氛围和画家群体的无比实力。同样的画例,还有如董元所画的《溪岸图》亦为进呈之作,所画为李璟一家在庐山之下秀峰和白鹿洞一带隐耕生活的图景(我过去倾向于画的是金陵一带山水,为李氏家族“钟隐”时期之作),因史料不足,犹须再考。《溪岸图》中李璟的肖像与《重屏会棋图》中李璟之面容神情有同工之妙,极为传神(图3、图4)。周文矩与董元曾共事李璟宫中,但董元应早于周文矩,我推考他在李昪宫中已作供奉,至中主时作“后苑副使”(应为“后苑”,《溪岸图》中原款为“后苑”,而非“北苑”。我考“后苑”与“北苑”仍有别)。而到李后主时,董元或已辞世,而周文矩仍在宫中,有记载他与顾闳中都受命李后主去画“韩熙载夜宴图”。由此可见周文矩在南唐宫中图画之地位,由他画《重屏会棋图》就是可想而知、顺理成章的了。当然,也是应中主李璟之命而作。

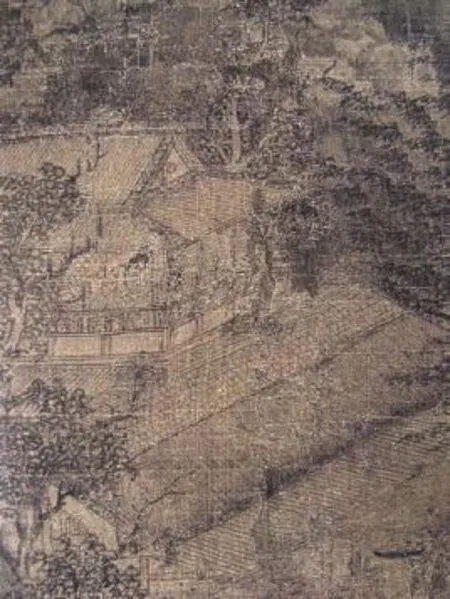

其次,李璟极为重视其家族两代人(或三代人)共同生活的场景描绘,尤其对其父南唐开国之主李昪怀有尊崇孝敬之情。我在《董元真迹〈溪岸图〉之收藏鉴定及其人物内涵》一文中曾有详细分析,其中已涉及周文矩《重屏会棋图》的内容比较。在《溪岸图》中,在水亭观涛的李璟夫妇为主体,而在庄园后面屋舍中斜卧的老者就是其父李昪(图5),而在山径暮归的行人中就有李璟三位弟弟的身影(按,其时景逷刚出生,另一人为二弟景迁)。那是画的其家族创业开国之初的“历史”。而到《重屏会棋图》中,李璟与他兄弟之间的关系被推到首要位置,其时李璟已继位而成为南唐中主,其父李昪于升元七年(943)辞世,在位七年。因此在屏风上展现李昪晚年生活的场景,又当着李璟与三位弟弟“会棋”之机,在李璟私第用画有其父身影的屏风作背景就是很自然,也是极为尊崇和隐然深具含意的了。我推想,李璟宫中,一定请名家画有其父李昪的肖像和图画,不过在《重屏会棋图》中加以重现和再创作吧。

第三,以画有南唐烈祖李昪晚年生活场景的屏风为背景,还关系到南唐立国和政治的重大安排,也是李璟命画家作此图的用意所在。我在论《董元真迹〈溪岸图〉之收藏鉴定及其人物内涵》一文中也曾涉及此图:“《重屏会棋图》中所画‘重屏’之山水人物,其实可以联想追思到先主李昪及金陵山水‘钟隐’处的自然风光。这样的安排可能更符合五代史上所记的,李璟在继位时,李昪临终曾嘱咐他,要让他的兄弟接着继承王位,这也许是《重屏会棋图》内在更深的含义,这就非一般的弈棋,兄弟相会更重要了。”画中李璟兄弟四人相会弈棋为乐,李璟高冠乌帽居中正面端坐,其左侧著绯红衣的为大弟景遂,二人对弈者为景达、景逷(从画中观之,左侧对弈者年轻未蓄髯者为景逷)。李昪开国建南唐后,共有四子,位传于长子李璟。李昪临终嘱托其以兄弟四人继承相属,永保南唐王朝。据《南唐书》,我整理而制“南唐年表”,李昪在禅位时有四子,即中主李璟(916-961)、楚王景迁(?-943)——但在烈祖去世同年已先逝、晋王景遂(922-958)、齐王景达(935-971)。江王景逷(937-

968)为种氏所生,恰好在李昪禅位当日生。而烈祖943年去世时,他才七岁。所以李璟三个弟弟其时包括景逷在内。李璟“始嗣位以弟齐王景遂为元帅,居东宫,燕王景达为副元帅,就昪柩前盟约,兄弟相继。中外庶政并委景遂参决。景(璟)长子翼(从翼)为东都留守。后又立景遂为大弟,景达为齐王、元帅(保大五年,947)。翼为燕王、副元帅。冀镇京口……”⑦。又《五代史》记保大元年,李璟即位,与景遂、景达兄弟“盟于昪柩前,约兄弟世世继立”⑧。《五代史》《宋史》皆明示李璟继位,兄弟“就昪柩前盟约,兄弟相继”。马令《南唐书》和郑文宝《江表志》也有类似记载。因此兄弟之间的盟约谐和协同对南唐立国发展至关重要。李璟在位十八年(943-961),正是南唐立国发展至关重要之时,也是南唐由盛而衰的转折期。当时天下正趋统一,由五代十国的割据重趋一统。北方的北周渐次统一北方,至显德二年(955)周世宗柴荣征淮南始,李璟节节挫败,958年以至尽失江北之地,称臣进贡,“划江为界”,以交泰元年改为显德五年。“五月去帝号,称国主,奉周正朔”,南唐转入危局。从《重屏会棋图》观之,画中气氛沉寂,人物面容严肃,围棋本为闲情游戏之类,但画中不然,李主等面容沉思而无笑容,背景又当着先人起居图的画屏,因此就非一般宫中生活写照,而是隐含有更深的内涵了。兄弟四人秉承誓约,借弈棋共商国事对策,应是画中主旨。行为闲逸,而内涵重大。据《五代史》《宋史》所记,李璟终其一生与兄弟关系均甚融洽,一应“中外庶政并委景遂参决”,后来提拔景遂为“太弟”,而提拔景达为“齐王、元帅”。画中李璟坐侧着绯红衣者为“大弟”,可知此画应作于947年后,而又在958年前,最有可能是作于保大十三年(955)淮北大败前后,时景逷也已19岁了,较合“弈棋”情景了。

由上观之,“重屏”上所写人物,不可能是白居易《偶眠》诗意,那图景并不如诗中那般寒伧,而是华贵的帝王之气。虽然画中一长者似垂老而病,梅尧臣诗中称为“一病夫”,其实据多种史料,李昪“烈祖常服饵金石”(马令《南唐书》卷二十四),“烈祖服大丹,药发而殂”(宋陈彭年等《江南别录》),晚年性情暴躁,常斥群下。但面容仍非一般,《五代史》形容李昪“身长七尺,广颡龙准,为人温厚”,《江南野史》记“大将徐温出师濠上,见先主方颡丰颐,隆上短下,乃携归为己子。身长七尺,姿貌瑰特,目瞬如电,语音厚重,望之慑人,与语可爱”⑨,对观可以仿佛。其身后侍立为李昪妻宋氏,其鬓上莲花宝冠,亦非白诗中可比。凡此种种,证诸《五代史》《宋史》,就可知兄弟四人之盟约和屏上之人物之内在关联,更非白居易诗中的“青氊”可梦见的了。

三、《重屏会棋图》为周文矩真迹

上文既已考证“重屏”上所画人物为南唐烈祖李昪晚年起居生活图景,对“重屏”与“会棋”之间的内在联系深入一层。接着有关此图来历如何?是周文矩之真迹,还是“宋摹本”呢?此亦是《重屏会棋图》鉴读之中心内容。

1.《重屏会棋图》见于《宣和画谱》卷七著录的御府所藏周文矩作品76件中,目为“重屏图一”。《宣和画谱》的著录为北宋徽宗时代内府所藏绘画作品的重要总结。现今对其认识和研究仍很不足,尤其是因为时代久远,历史的原因,对绘画的尺幅、款式、内容、传藏等等都缺少具体的记录(当然,北宋以前诸画作是很少有画家用款印的),显得很不完备。因此其重要性每会为论者所忽视。

其实,《重屏会棋图》大有来历,内容重大、风格高古、气息深厚。即使观其绢素,也极为细密,年久色暗,细看裂纹、断丝,斑痕累累,饱经岁月蛀蚀。但表面仍光洁可辨,相信为五代南唐内府之物。南唐李主三代,都极重艺文。李昪本人就注重文房,设有澄心堂,有名著千秋的澄心堂纸、李廷珪墨,为书画翰墨所用之极品。“滑如春冰密如茧”⑩,澄心堂纸尚且如此,想来南唐用绢应更胜之。《重屏会棋图》即为眼前之例。一般地说,入编《宣和画谱》著录的作品,都是北宋内府尤其是徽宗宣和内府珍藏的作品,都大有来历并经过严格的审定和精心的收藏整理。所谓的“宣和装”和钤用“宣和七玺”,虽历经岁月,不少作品仍留有原迹。

现从《重屏会棋图》卷观之,虽然画作前后隔水上所接裱的绫边上,右上留有徽宗瘦金书题签之痕迹,但金字已不复见,上有双龙方玺,龙纹已不全。其他右下、左上和左下角也均有“宣和”“政和”朱文长印。简单地说,此画接裱隔水上所钤诸“宣和”用印皆不真,但所钤位置皆然。这具体原因不复可知,但此作原来曾有“宣和”装裱和钤印的痕迹却透漏无遗。其实,《重屏会棋图》早在北宋初已入宋仁宗内府所藏。

2.北宋诗人梅尧臣曾于1053年(癸巳五月)在秘府看过《重屏会棋图》。梅尧臣

(1002-1060)有诗《二十四日江邻几邀观三馆书画录其所见》,诗云:

图5《溪岸图》中庄园后面屋舍中斜卧的老者李昪

图6 [元]柯九思蕴真斋

图7 明代洪武内府典礼纪察司“司印”半印

图8 [唐]韩滉 文苑图 37×58.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

五月秘府始暴书,一日江君来约予。世间难有古画笔,可往共观临石渠。我时跨马冒热去,开厨发匣鸣錀鱼。羲献墨迹十一卷,水玉作轴光疏疏。最奇小楷乐毅论,永和题尾付官奴。又看四本绝品画,戴嵩吴牛望青芜。李成寒林树半枯,黄筌工妙白兔图。不知名姓貌人物,二公对弈旁观俱。黄金错镂为投壶,粉障复画一病夫。后有女子执金裾,床前红毯平围炉。床上二姝展氍毹,绕床屏风山有无。画中见画三重铺,此幅巧甚意思殊。孰真孰假丹青模,世事若此还可吁。

梅尧臣此诗,我从《宛陵先生文集》(涵芬楼影印残宋本)卷十八见之。考此诗集前后诸篇,我定此诗作于宋仁宗皇佑五年(1053)癸巳五月,时梅尧臣52岁。这正好在《宣和画谱》成书(1120)前67年,距周文矩作画约近百年。可惜此作从南唐内府进入北宋内府,到仁宗时已不知作者和画名(或者因梅尧臣未及详观或查阅)。但是,梅尧臣诗中描述,极为真切,就是周文矩《重屏会棋图》。毕竟宛陵诗中极有品味和鉴赏,当日他在“秘府”所见有羲、献墨迹十一卷,又有古画四本,皆为“绝品画”,为戴嵩画牛、李成寒林、黄筌《白兔图》,和“不知名姓”的周文矩“重屏”图。他对《重屏会棋图》大为欣赏和心会,所以详为描述,“此幅巧甚意思殊”。他甚至竟感叹此画太“巧”妙,比真实人物生活还要“真”,还要“巧”,不管“画中见画”,重重相生,“孰真孰假”,几不置辨,“世事若此还可吁”了。值得注意的,诗中所述见于秘府的古画,戴嵩、李成、黄筌三作皆入《宣和画谱》著录,如黄筌《写瑞白兔图一》(卷十六)。因此,诗中着意描述的《重屏会棋图》也必入编《宣和画谱》著录中,此亦可佐证。毕竟,隔着时间的流逝,梅尧臣站的比我们早将千年,他看到此作就比我们更真切,更接近那个时代。

图9《重屏会棋图》中景逷形象

有关梅尧臣这首《观三馆书画》诗,在残宋本校注中,又指“此诗亦载王荆公诗”。我以此诗定为梅尧臣诗,从《宛陵先生集》诸版本中均可见梅尧臣与江邻几关系甚密切,集中有大量与江氏的赠诗或唱和,且梅尧臣对古书画、古器多有吟咏观之,此诗为梅作无疑。梅尧臣又比王安石年长近20岁,荆公集中载此诗,实系衍误。又近见此诗亦录于《重屏会棋图》卷后拖尾第三跋中,亦全诗引录,确认诗中所述为周文矩此图,可以参照。

3.画中有元代柯九思印和明代内府“司印”半印,传承有绪。《重屏会棋图》为周文矩画于南唐中主李璟保大五年至保大十三年(947-955)之间,至少在宋仁宗皇祐年初已藏于秘府,此后又著录于《宣和画谱》。至元代有柯九思收藏,画左侧有朱文长印“蕴真斋”(图6)。柯九思是元代内府主要的鉴定专家,为元文宗朝“鉴书博士”。他鉴定和收藏过大量书画极品名迹,如五代董元《溪岸图》《夏景山口待渡图》等。此卷右下角有明代洪武内府的典礼纪察司的“司印”半印(图7)—钤有“司印”半印的古书画都是中国书画艺术的珍品瑰宝。《重屏会棋图》卷因时代久远,卷后拖尾有明代沈度(1431)和文徵明(1518)的二跋,至清初安岐《墨缘汇观》著录,至嘉庆年重入清内府收藏,著录于《石渠宝笈三编》。

由此观之,周文矩《重屏会棋图》有自五代以来如此重要的鉴藏记录和著录。因此作为周文矩的传世真迹理应得到确认。但至今并未得到应有的肯定和认真的评价,为什么?我以为在当代古书画的研究中,仍存诸多问题,其中对古画的鉴藏用印认知不足和评定标准不一,是一大原因。比如范宽的《谿山行旅图》收藏用印只有明代“司印”半印,郭熙《早春图》除“司印”半印外,另存金章宗“明昌御览”一印,李唐《万壑松风图》除“司印”半印外,另有南宋“乾卦”半印和贾似道“悦生”葫芦印。对比之下,周文矩《重屏会棋图》之鉴藏尤其著录较宋代山水三伟作更丰富,因此有何理由不敢认定其为真迹无疑呢?

当然,决定作品的真伪最本质的东西还是作品本身,其内在的蕴含和魅力,其外在的生

动和表现,笔墨的成就等。因此,有必要再深入探看作品艺术上的特质及其成就。

图10《重屏会棋图》中六足隐几

图11《重屏会棋图》中投壶

图12-1日本正仓院藏唐代投壶

图12-2日本正仓院藏唐代鎏金投壶(局部)

四、周文矩《重屏会棋图》之艺术造诣

从周文矩《重屏会棋图》的艺术表现深入探求,可以看到周文矩乃至南唐绘画达到了多么惊人的高度,也进而确认此图为周文矩传世真笔和精心杰构。

1.图中深具透彻的空间美和形式美。周文矩所画为在宫内李璟兄弟四人会棋之情景,本为室内空间,不似韩滉《文苑图》(图8)画的是在庭院中诗人雅集赋诗,但却一样空间通透、真气流走。画的右侧斜置一榻,正对面又是一张大屏挡住,空间分割看似阻挡,但却妙的是将人物置于前景,观者很容易很自然地进入画中,仿佛也在观弈一般。一榻斜置正好作为定位,展示了画中的流势和方向,引入纵深处。而空间层层生发,映入眼目,前后有三重。正如梅尧臣诗中所形容“画中见画三重铺”,人物对弈会棋是一重,插屏上画先人李昪起居生活图景又一重,更出乎意料的是李昪卧榻上还围着三曲画屏,屏上山水连绵,为第三重。犹如打开了一排窗,吹拂着南唐的风,峰峦、春树尽现眼前。这屏风上画有屏风,成了千古杰构的“重屏”。甚至连文徵明“乍展徽庙金题殊不解重屏为何义”,直到细观“始悟重屏之名有以也”(卷后题跋)。这三重铺写,虚实相生,层层深入,从现实的“会棋”,到屏上先人的生活起居,再到屏上之屏展开的南唐无尽江山,由实而虚,由有限拓开无限,诗意油然而生,意境超妙、空灵。如果周文矩《重屏会棋图》与韩滉《文苑图》一般空灵,那么韩滉是写庭园空间,以简逸展开无限诗境,周文矩却是写室内空间,以繁密巧妙地开拓诗境无限,简直是千古一至,流美人间了。早在千年以前,中国绘画竟有如此惊人的空间表现和诗意描绘,真是中国古代艺术灿烂辉煌的又一见证。其时,西方绘画能看到什么?对此我们焉能不珍惜。

2.人物写照刻画生动、传神入妙。画中“会棋”,正面端坐、双目平视、若有所思的是画中主角李璟,戴着特制的乌冠高帽、蓄着小须、神情从容平和,与他同坐在榻上的是太弟景遂,穿着水红色衣,俯视前倾专注于对弈,神情毕真。对弈的二人,为景达、景逷。图中左边侧坐戴工脚官帽,年轻无须的,正是三弟景逷,对坐的是二弟景达。最传神的一笔是执黑子的景逷,从棋坪上观之,他已围了一大块,喜形于色,但见他右手指尖拈一黑子,翘指欲下,而左脚已前伸,留着一只鞋露出于衣袍之下(图9)。这一精细的描写,简直呼之欲出,活灵活现画出小弟全神贯注、全身心投入弈棋而忘却一切的神情。对坐的景达只是静观以对,稳坐着似胸有成竹,举棋应对。四人围坐成团块之状,备极自然生动。人物之间的不同情绪变化和映衬,更烘托出全图境界的静寂,更增画面的肃然和意远。似乎也带有某种戏剧性,剧中人物有潜台词,画中亦然。不过画中并不说出来,但笔下都在说话。

画中插屏上的人物,也是自然工妙,动静结合。一长者(李昪)倚坐床上,缩着下身,床当中置一围炉,映着火光,手边隐几,置着茶具书卷。梅尧臣诗中称“粉障复画一病夫,后有女子执巾裾,床前红毯平围炉。床上二姝展氍毹,绕床屏风山有无”。真是色色生动,所云“病夫”,直堪回味,但那种生活氛围,已宛然画中。床上“二姝”,正理床铺毯,动作爽快。其发式高髻,纯然晚唐五代风致,所系绿色罗裙,诚如五代词《花间集》中所形容的“记得绿罗裙,处处怜芳草”(牛希济《生查子》),一种时代气息扑面而来。

《重屏会棋图》除了人物的刻画传神和细节描绘入妙之外,在人物布置上,还有一个并不为人注目的特点,即人物布局亦如围棋布势点眼,极为生动。全图十人分“会棋”和“重屏”两局,各有五人,虚实照眼,各呈围棋之布势,位置朝向,围坐抱圆,当中做眼,真如弈棋之局,十分生动,一片活色。人物布局与“会棋”之主题相互呼应,构想奇绝,却又似不经意中匠心独运,不能不叹服早在千载之前,大画家如周文矩之艺术造诣,一至如此不可企及之境。

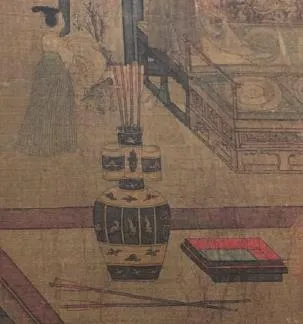

3.画中一应器物,皆极高古华贵、刻画精微。周文矩的当行本色,其透彻的空间感无处不在。即使对器物的描绘,也极准确精微。画中所设胡床、坐榻,其雕镂纹饰,皆尽精致,其结构的内外,皆一丝不苟,刻画生动。古器家具,精勾细描。除胡床、案榻之外,引人注目的,还有巾笥、衣篋、隐几、投壶种种,华美高贵,古意盎然。

其中如屏风上画李昪榻旁所设六足隐几(图10),表现逼真。这种隐几,在唐五代绘画中,如王维《伏生授经图》、卫贤《高士图》、董元《溪岸图》中皆有描绘,可见其中线索,甚为高古。尤其六足隐几,《重屏会棋图》中刻画最为精细生动。而且同为描写李璟家族生活图景,《重屏会棋图》中的六足隐几与《溪岸图》水榭中李璟所用有同构之妙。这一线索也值得留意。

再如案榻上左侧有一投壶(图11),器形极为高古,据梅尧臣诗中所描绘,是“黄金错镂为投壶”,何等华贵。可惜历尽千载沧桑,现在已不见其黄金之色。但其端庄雍容的器形上,双耳和瓶壶颈腹上下,黑白相间,七层迢递,刻有大雁,展翅其间,壶腹更刻画有飞龙、玉兔、驼马之属,通体有一种飞动之美。壶口插有羽箭四支,壶下还有羽箭交横。这一投壶,可以联想到唐代皇家所藏诸金银器如银瓶上之纹饰,如日本正仓院所藏唐代胡瓶(图12)或西安陕西博物馆所藏何家村出土金银器,展现了古代工艺的瑰伟珍奇。画中这一投壶来历高古,至今犹未见有实物传世。其实投壶在中国的历史可以追溯到春秋以前,《礼记·投壶》已有记载。汉代“设酒作乐,必雅歌投壶”(《后汉书·祭遵传》)。有关投壶的专著如晋代虞潭《投壶变》、唐上官仪的《投壶经》、宋司马光的《投壶新格》等,可以想见这一饮酒投射历史之悠久。所幸这一投壶之器物在《重屏会棋图》中可以纵观欣赏,实为幸事。

还有即如“会棋”之题中之物,围棋,在画中也描画精细无遗,棋局纵横各十九道,361点,执黑者先行,种种皆传承至今。周文矩超凡的写实表现力,叹为观止矣。

4.屏上有屏,画出南唐江山无际。《重屏会棋图》,如前所述,作为“画眼”,就是这“重屏”,屏风上画的屏风。在“会棋”的坐榻上再画有屏风三迭,三曲屏风。这个“重屏”,呈左右三曲包容之势,不但将床榻,而且将全幅画面包容,全盘托出。

屏风三曲画山水,左右两侧,画山峰耸峙,当中画山水平远,近景有溪桥春树,接山径环绕,路上有行旅骡马,山后似见楼台隐现,向深处则是淡墨远山,依约可辨。三曲屏风画山水,钩写与水墨并用,略施淡彩,也可以说是水墨画。表现的是南唐江南山水风光,其喻意自见。不知何时,有论者谓五代画屏风中不应有水墨画,或屏风上画水墨山水就不是五代画,因此就是“宋人摹”本。这一论述以今日观之其实就是一个伪命题。需知从唐五代山水发展史观之,早已名家辈出,水墨画也早已蔚然成风。荆浩、董元、巨然,都是开宗立派的大师。其传世作品至今仍可见如董元《溪岸图》《夏景山口待渡图》,巨然《溪山兰若图》《层岩丛树图》。山水画在董巨笔下已形成了独特的“江南画”风格,影响后代至深。其他如卫贤《高士图》上山峰耸峙,赵幹《江行初雪图》中山水迢递,特别是顾闳中《韩熙载夜宴图》卷中诸多屏风上的水墨山水,都反映着南唐山水画的真实表现及其艺术表现上的卓越成就和独具风格。由此观之,周文矩《重屏会棋图》中屏风上画山水迭起、水墨淡远就是极其合理、自然的了。如果以此来论断其真伪,不但显得一叶障目,而且可说持论无据了。

值得强调的是,屏风上画屏风,这种独特的“重屏”描写,对全图在空间和意蕴上皆起到升华的作用,是画家独具的千古妙得,而且很不好处理,但在周文矩笔下,却得心应手,处理得恰到好处。插屏大幅与内在的三曲围屏,相映成趣,在形式美上也拓开全局,这是极高妙的艺术。

5.用笔线描紧劲生动,笔无妄下,处处相应。从《重屏会棋图》可看出周文矩用笔的精深造诣。落笔生风,毫无迟滞,尤其人物衣纹,细密精丽,聚散自如。线描紧劲,极为流畅,衣纹线描之间,如具张力,笔有弹性,刚柔互运,是极高的笔墨境界,而转折无处不显出生动的空间感。其用笔丰富的表现力,精细准确,各种器物,用笔运线无处不极具质感、重量感和空间感,是一种极精熟于挥运随意的状态。全幅整体上见到细密精丽,百炼钢化为绕指柔。如果与韩滉《文苑图》中人物衣纹等比较,则更为紧劲细密,或聚或散,更多变化。

或问周文矩之用笔,不是善用战笔,又称为“战笔描”吗?在《重屏会棋图》中是如何表现的呢?这是据《宣和画谱》卷七论周文矩,称其“善画行笔,瘦硬战掣,有煜书法”,又赞其“不堕吴曹之习,而成一家之学”。我体会的所谓“战笔”,乃周文矩晚期之风格变化,并非其画学之全部。“战笔”乃从李煜书法融会心得,予以变化更趋“瘦硬战掣”而来。《重屏会棋图》乃于中主李璟时画,且画的又是李璟兄弟“会棋”之宫中生活,其时还未到李后主时,难以认为周文矩已从李煜书法得到感染和趋变,所以画中并无李煜书痕,是自然的,是周文矩用笔之本色。但从画中见其用笔劲健紧密,聚散自如,饱满而具弹性张力,又有节奏感,精爽无碍,风生其间,如发展下去,融入李煜书法笔意,形成新的“战笔”,也是顺理成章的趋势。但如以非用“战笔描”,不见“战掣”之状,来质疑《重屏会棋图》或有时间倒置之失。如若寻觅要一观周文矩之“战笔”,或可从传为周文矩画稿粉本之《宫中图》白描中得以一窥,其仕女衣纹运笔起落飘忽,线描如箭簇一般,上下挥写,或可仿佛其意。惜不能看到“昇元中煜命文矩画《南庄图》,览之叹其精备”(《宣和画谱》卷七)。但“精备”之特点,在《重屏会棋图》中已显露无遗。

那么,是否如专家所论,《重屏会棋图》乃“宋人摹本”呢?综上所述,已可否定。如此复杂精备的《重屏会棋图》如系“摹本”,竟能流美千古,无懈可击,无一点破绽,可能吗?原创性与临摹有很大的区别。行云流水,信笔自如,全局空间气韵流贯,细节真实,曲尽其妙,全卷呼应,无懈可击,此真迹原创也。至于临摹,则易有败笔、错笔、缺笔,行笔松、弱、僵,气息不融贯,无生动之致,无气韵可求,此千古通例也。所以,我一直坚认,决定作品真伪的最本质的东西还在于作品本身,其内在的蕴含和魅力,其外在的生动和表现,其笔墨不可企及的成就,映现其中乃其人格的高贵。《重屏会棋图》真希世之笔,周文矩之真迹也。千载之下,仍能对面拜观,幸矣哉,幸矣哉。

(作者为原上海美术馆研究馆员)

责任编辑:陈春晓

注释:

①徐邦达《中国绘画史图录》(上),上海人民美术出版社,1981年,第68页。

②关于周文矩《重屏会棋图》,徐邦达在《中国绘画史图录》中注为“宋摹本”,又云屏风上画白乐天《偶眠》诗意。此文属完后,又查阅徐邦达《古书画伪讹考辨》上册,有关周文矩《重屏会棋图》一文,其中引南宋初王明清《挥麈三录》卷三所记,“楼大防(钥)作夕郎(即黄门郎)出示周文矩所画《重屏图》,祐陵题白乐天诗于上”,可知早在宋代宋徽宗题白居易诗(即《偶眠》)于《重屏图》上。可见此白氏诗意说来源甚早。元代袁桷《清容居士集》卷四十七则明记楼钥藏《重屏图》为“周文矩所画初本,前有祐陵御书白乐天《偶眠》诗一章”—《古书画伪讹考辨》(上),江苏古籍出版社,1984年,第149页。但今图上并不见宋徽宗题白居易诗,只据前人说如是。

③《全唐诗》卷448,第13册,中华书局,第5042页。

④《秘省后厅》,《全唐诗》卷448,第5040页。

⑤“保大五年(947)元日大雪,李主命太弟以下展燕赋诗,令中人就私第,赐李建勳继和,时建勳方会中书舍人徐铉,勤政殿学士张義方于谿亭,即时和进。乃召建勳、铉、義方三人同宴,夜艾方散。侍臣皆有诗,铉为前后序。仍集名手图画。御容、高冲古主之。侍臣法部丝竹,周文矩主之。楼阁宫殿,朱澂主之。雪竹寒林,董元主之。”[南唐]陶穀《清异录》,《四库全书》卷1047,子部353。

⑥《江表志》卷二,参见《四库全书》第464册,第137-138页。

⑦《宋史》卷478,世家一,南唐李氏。

⑧《五代史》卷62“南唐世家”,《四库全书》第279册。

⑨[宋]龙衮撰,见《四库全书》第464册,第70页。

⑩[宋]梅尧臣《永叔寄澄心堂纸二幅》,《宛陵集》卷七。