石油化工施工企业技术创新实践及启示

2016-12-12张克志张鑫田桂龙

张克志 张鑫 田桂龙

中国石油抚顺石化工程建设有限公司 辽宁抚顺 113004

石油化工施工企业技术创新实践及启示

张克志 张鑫 田桂龙

中国石油抚顺石化工程建设有限公司 辽宁抚顺 113004

本文从石化炼厂催化装置检修改造中的“液压提升系统倒装百吨外取热器管束”技术创新工程实践案例中,深刻体会到技术创新是施工企业持续发展的动力源泉,是施工企业的核心竞争力。

施工企业技术创新实践核心竞争力

技术创新是我国建筑施工企业在知识经济时代面临的现实选择,也是企业参与激烈市场竞争、获得可持续发展的基础,因此我国建筑施工企业应该把握国际、国内经济形势变更的机遇,借鉴国外企业的做法,把握后发优势,在创新中求得发展。

技术创新是实现“科技是第一生产力”的主要形式和必由之路,是各类企业生存、发展、壮大的基本前提。创新是企业发展的动力,是企业发展的灵魂。创新是高科技企业永恒的主题,没有创新就没有高科技企业的生命力。技术创新是一个持续不断的过程,企业拼接具有核心竞争力的技术可以迅速占领市场。因为一个企业的技术创新,不仅能为企业自身带来客观的利润,而且会涉及到相关的企业,从而形成众多企业相互竞争的创新浪潮,推动整个社会生产力水平的不断提高。因此,企业技术创新不仅是加速企业自身发展的活力源泉,而且也是加速整个现代社会经济技术发展的重要动力。施工企业技术创新应放在极为重要的战略地位。

技术创新的实质是给商业化的生产系统引入新产品、新工艺等,以期获得更多的商业利润,而技术创新的关键也是新技术的商业化,即新产品、新工艺的使用能够产生经济效益。现代企业技术创新包括五方面的含义:(1)技术创新不是单纯的技术概念,而是技术经济的概念,技术创新是技术经济活动;(2)技术创新的主体是企业;(3)技术发明是技术专家完成的,技术创新由企业家组织实施;(4)技术创新的动力来源于市场需求;(5)技术创新需要一个系统,并在一定的环境下完成。

建筑业的技术创新又有其特殊性,由于建筑业的技术进步是建立在以项目为载体的新技术开发和应用上的,因此推动建筑业技术进步的创新是以项目为导向的,除了产品形式的新建筑物外,建筑企业的创新大部分属于工艺技术创新。工艺技术创新是产品生产的变革,不仅包括在生产过程中应用新技术、新工艺、新设备,还包括在生产过程中采用新的组织管理方式。

1 本公司在石化炼厂的技术创新工程实践

1.1 工程背景

广西石化公司350万t/a催化裂化装置是我国近20年来唯一整体引进的美国UOP工艺包装置,催化剂藏量1200t,为全亚洲再生能力最大的催化裂化装置。2013年3月,广西石化公司在连续运转30个月后进行首次停工检修,其中外取热器管束更换项目是整个广西石化停工检修的关键核心工程。

图1 外取热器设备模拟图

外取热器E101A/B共两台,分别位于再生器过渡段下方0。和180。方位,壳体上口与再生器对口处标高29250mm,设备本体位于反再框架内部,管束封头朝下。外取热器管束重量为98t,管束封头重15t,封头螺栓60组总重5t,合计吊装重量125t,为全国外形尺寸最大、总吨位最重的外取热器管束,运用

传统吊装模式无法满足施工及现场作业条件的要求。

1.2 工程提出的挑战

(1)由于设备在反再框架内部,作业面狭窄,垂直吊装及牵引过程无法使用大型吊车施工. 加之,外取热器周围需要保护的设备繁多,作业空间十分有限;

(2)传统卷扬机的方法需用4台20t卷扬机施工,而这样的卷扬机大多已经被废用,安全无法保证。而新购置费用要在100万以上,况且随着桅杆吊装应用的减少甚至绝迹,该类设备重复利用价值很低;

(3)设备倒装,在被抽出时,由于吊装时重心在吊点上方,造成管束上部向一侧倾斜。

2.2 解决方案

2.2.1 液压提升系统取代卷扬机

经过现场考察、主要参数核算、风险评价辨识与控制措施分析,我们认为:液压提升系统比卷扬机轻便、安全、安装精度高。在国内外,采用液压提升技术进行大型结构件的吊装与下放已有许多成功的案例,其技术也得到了不断的完善与发展,如北京西客站1800t钢门楼的提升、上海大剧院5800t屋顶钢结构的提升、虎门大桥450t钢箱梁的提升,再到近年的广东、广西、湖南、湖北、山东等地的火电厂汽包、烟囱钢内筒的提升,深圳、东莞火电厂余热模块的提升等工程施工安全顺利地完成,给工程项目带来了良好的经济效益与社会效益。

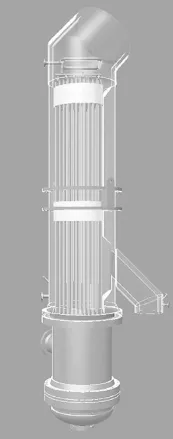

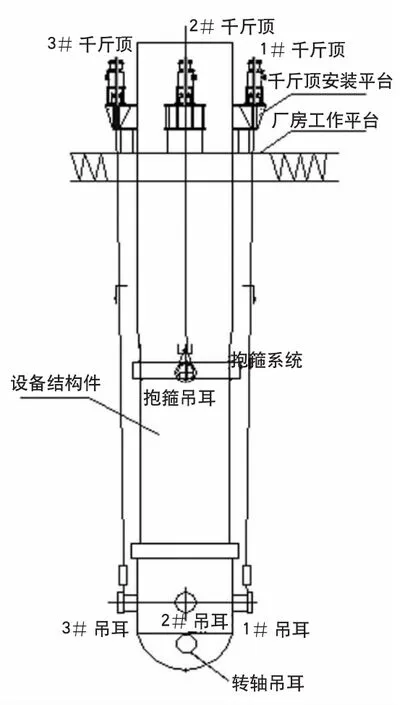

图2 千斤顶安装简图

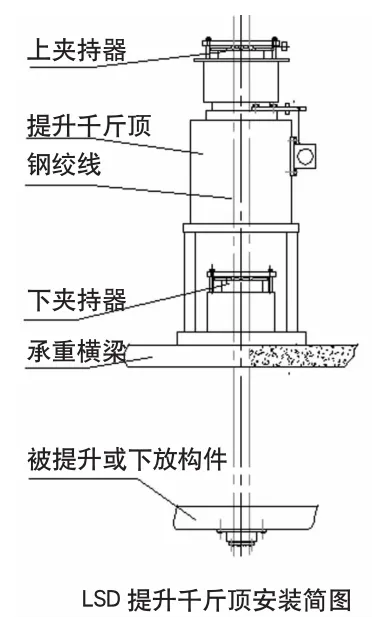

图3 液压提升系统带载下降程序

本工程选择液压提升技术进行设备的下放与吊装施工,有着良好的技术及施工经验保障,对设备结构安全、顺利的下放与吊装定能收到很好的效益。采用国内石油炼化行业应用罕见的液压提升系统主吊,配合卷扬机、滚排、滑轮组地面滑移以及大型吊车装卸运输的新型吊装工艺方法。

由于液压提升系统吊装技术在石化检修安装行业应用尚属首次,业主要求对整个过程进行力学核算,并提请专家组讨论。于是,我们提出吊装方案,与抚顺挖掘机有限公司研究所合作,对构件和吊点进行有限元受力分析核算。经过业主同意的专家组讨论一致通过。

2.2.2 二次导向吊装系统制作

二次导向吊装系统即可有效防止吊装过程中管束发生偏转,增加吊装稳定性,同时也是为管束下放到底部时实现自由旋转将吊点上移的必要条件。

图4 三维模拟图

图5 抱箍实物图

2.3 施工技术措施及施工过程

2.3.1 底排制作

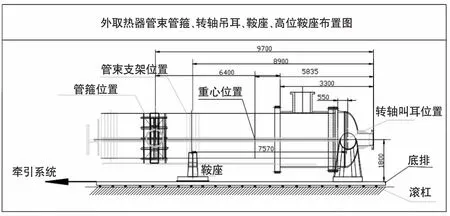

制作运输管束进入装置框架的专用设施一套,包括鞍座、高位鞍座及底排,底排铺设在框架间地面上沿西向东方向设置的滚杠上。

图6 底排布置图

图7 底排制作实物图

2.3.2 液压千斤顶承重托架的安装

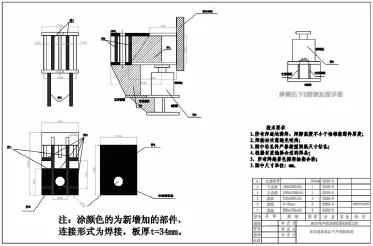

在原承重设备弹簧支架安装位置的外侧用δ=34的钢板加固延长,形成液压千斤顶的托架。

2.3.3 安装牵引装置

在排子前方设置一套H10×3D牵引滑车组,在排子后方设置一套H10×3D溜尾滑车组,牵引及溜尾跑绳通过10t导向滑车后各上5t卷扬机。

图8 液压千斤顶承重托架安装图

图9 液压千斤顶承重托架实物图

图10 牵引系统布置图

2.3.4 安装液压提升设备

用吊车或手提胡芦分别将四台提升千斤顶及液压泵站吊装到工作平台上的安装位置,并按照1#、2#、3#、4#位置分别摆正使其对正、固定;将钢绞线穿到固定端夹持器内并固定好;连接好液压提升系统的各相关油管及控制线缆。

2.3.5 管束抽出

下放施工时各千斤顶及主控泵站处必需有专人负责观察各部件的动作情况,确保下放施工安全、顺利的进行与完成。如图12、图13所示。

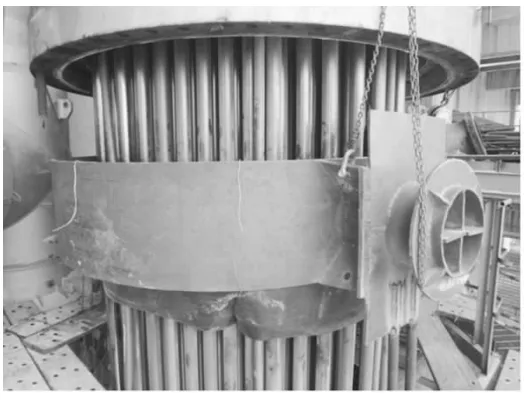

2.3.6 抱箍安装

结构下放6.5m左右,需安装抱箍吊装系统。

2.3.7 二次吊装系统吊点悬挂

当抱箍及链接圆钢全部安装完成后,选择2、4号千斤顶,采用手动下放方式卸载,松开这两台千斤顶的钢绞线,此时状态为1、3号吊耳受力,为负荷最大状态。将固定端夹持器移到抱箍吊耳上;调整2、4号千斤顶的钢绞线,逐渐使其载荷增加至松开前的力值,再次形成4点吊装状态。如图16所示。

图11 液压千斤顶设置位置示意图

图12 抽出瞬间1

图13 抽出瞬间2

图14 抱箍安装1

图15 抱箍安装2

图16 二次吊装系统设置完成状态

2.3.8 管束下放

再次选择四台千斤顶,并执行自动下放功能,同时利用牵引系统将底排移至管束正下方,底排高位鞍座方向向西(管束90。方向),继续进行管束下放,利用牵引系统将底排牵引到外取热器管束正下方,使外取热器管束垂直投影的中心线与底排轴线重合,以保证转轴吊耳与高位鞍座U型槽准确、顺利咬合。

2.3.9 管束放倒

管束放倒过程要求液压系统下放速度必须大于或等于牵引系统牵引速度。同时根据钢绞线最大允许偏转角度和液压系统安装高度,计算出钢绞线末端最大允许位移,并在地面以外取热器投影中心为起点,向西设

置标识线,并设专人进行监测,用控制钢绞线末端的位移的方式来实现控制钢绞绳的偏转角度的目的。

图17 管束继续下放过程

图18 管束转轴吊耳与高位鞍座咬合过程

图19 管束放倒过程1

图20 管束放倒过程2

继续下放管束,直至转轴吊耳与高位鞍座U型槽距离200mm时暂时停止,仔细观察管轴吊耳是否可以顺利进入槽内,如有偏差,调整底排位置进行找正,然后再次缓慢下降,直至管轴吊耳进入U型槽内。管轴吊耳进入U型槽后,应继续以手动方式卸载至每台千斤顶300kN,以保证底排与滚杠之间有足够正压力。

2.3.10 管束移出

管束及底排顺利水平摆正后,需要由西侧砼柱出口,进入检修通道后装车运输。在底排尾部设置滚杠,启动西侧牵引系统向西牵引,同时启动东侧牵引系统配合控制运行速度,并使底排轴线逐渐与通道轴线接近并重合,并最终从框架内移出。如图21所示。

图21 管束从通道移出

2.3.11 新旧外取热器芯子的吊装和运输

管束外移完成后需要使用500t吊车与100t吊车配合将管束从底排上移下,需要更换的管束使用同样使用500t吊车吊装及100t吊车配合吊装就位。

2.3.12 管束回装及实践中遇到的最大变更

管束回装过程应与拆卸管束过程逆向。但是,在回装过程中遇到了重大方案变更。原来业主制造备用新管束只有一台。为了能够实现一备二,管箱处比原设备多出一个接管,并且2根接管互成90o。结果,原来的滑移通道过于狭窄,增加一个大接管后宽度不够,进不去。

图22 新管束回装

我们给出的解决方案有二个:

方案一:割掉封堵其中一个接管。

方案二:改从北面框架拆掉一根横梁后进入。滚排滑移系统作废,带有高位鞍座的底排只用作静态承重支座,改用500t吊车抬送的方法使管束翻转竖直。

方案一(割断接管封堵的方案)被设备制造厂否绝了。原因是高压容器开孔补强接管长度不能变。所以,只能采用方案二。

3 技术创新带来的效益

3.1 经济效益

该工法节省了大量人力物力。与传统使用卷扬机吊装的方法相比,该工法可节约起重工10人,节省机具材料费6万元、省去四台主卷扬机必备的地锚措施费10万元。因新技术创新,在结算中无可参考定额,此项工程比传统工法结算多出80万元。3.2 工期效益

同时利用先进的液压提升系统保证了吊装过程的稳定性,加快了施工进度。详见表1。

表1 卷扬机与液压系统吊装工期对比

3.3 社会效益

该施工方法由我公司独立研发,为全国首创,并因地制宜,设计巧妙,融合多种吊装技术,是吊装技术方面的一次创新。本工法靠、便于操作,在不影响主体框架结构的前提下,利用多手段吊装方案解决了大型设备吊装、更换的难题。适用于大型设备在较复杂工况下的倒转工艺。经过改良,该功法可适用于框架内提升管反应器的拆除更换、塔式设备分段安装以及常压储罐的倒装施工。

液压提升系统首次在石油化工企业检维修施工中得到应

用,为替代传统的卷扬机施工方法进行有益的探索。该工法解决了大型设备在复杂工况下无法使用大型起重机械的技术难题,开创了同类设备吊装领域的新技术应用路线。

4 从工程实践获得的启示

通过本次工程的技术创新实践,我认为施工企业的技术创新应从以下几方面考虑:

首先,施工企业需要强化创新意识,使“技术创新的主体”的观念深入人心。充分发挥企业技术中心的职能。在企业运行过程中,技术中心需制定系统的技术创新战略和实施计划,构建完善的技术中心组织机构及研究、开发和试验条件。一方面领导和组织在建项目的技术攻关,突出加强有针对性的先进适用施工技术的开发和应用,提高常规作业的技术含量,提升施工企业的服务质量。同时系统总结和完善企业技术标准体系,扩大企业的技术积累,使技术创新更能够适应企业发展的需要。另一方面主动跟踪国际施工技术发展动态,引进或自主开发具有国际水平或国内领先优势的技术成果,形成具有竞争优势的服务能力、自主知识产权或核心技术。

其次,要充分发挥企业在技术创新的决策主体、投入主体、利益主体和风险承担主体,这样不仅能为企业技术进步、经济发展、创造新的生产力提供充分的施展舞台,也对企业运营过程的各方面提出更高的要求,促使企业不断进步。本次工程的业主方(广西石化公司)既是决策主体,方案的实施由业主拍板同意;又是投入主体,方案批准后业主同意承担液压提升系统的购置费;当然,在降低安全风险的前提下,减少主卷扬机所需专用地锚对环境的破坏、减少人工、材料的浪费,节省一倍的工期实现提前开工投产,业主也是最大的利益获得者。施工方由于打破常规、采用新的工法,在行业定额中没有规定,因此,也获得了协议谈判的机会,并最终实现比传统工法结算翻倍的收益。最主要的是,企业技术实力和品牌形象得到提升。

第三,深入技术创新管理,必须加大对研发资源的投入,在财力、人力等方面保障技术创新工作的顺利进行。加大技术创新经费投入,研究开发经费实行封闭式管理,此外,在一些新型结构和技术难度较大的工程中,应争取业主和地方的立项和资金支持。当然,选准一些带有普遍性和方向性的课题,争取政府或社会的立项和资金支持,也是一条不可忽视的筹资渠道。在保证财力资源投入的同时,也要加大技术创新人才资源的投入,一方面建立技术创新的激励机制,在企业内营造尊重知识和人才的创新氛围,激发职工的创新愿望和热情,建立以公开、竞争、择优为导向,有利于优秀人才脱颖而出、充分施展才能的选拔任用机制及不拘一格发现人才的机制,真正打破论资排辈的框框。可以通过收入与企业贡献挂钩,加大对有突出技术创新贡献的人员奖励力度提高技术创新人员的智力回报,最大限度地发挥其创新力量;另一方面,加强培训力度,不断扩充科技人员的研究领域,改善其知识结构,使之成为既有技术专长,又有市场眼光的新型创新人才。

最后,通过加强合作拓宽技术创新源。我国建筑施工企业相对规模比较小,单个企业无法像跨国工程建设集团一样独自承揽覆盖产业链上、中、下游的重大技术创新巨大风险,因此“产学研”合作模式对提高我国工程建设企业创新能力是比较合适的路径。因此,我国建筑施工企业可以加强与研究院所、高等学校开展多种形式的合作交流,充分发挥我国众多高等院校和科研机构的优势,形成以企业为中心,高等院校和科研院所广泛参与、利益共享、风险共担的科学化、制度化、规范化的产学研联合机制。

TE682

B

1672-9323(2016)05-0080-05

2016-04-26)