浅埋煤层地质控制因素瓦斯动力灾害发生机理研究

2016-12-12张淑同杨志恒傅道春

张淑同,杨志恒,傅道春,王 波

(1.山东交通学院交通土建工程学院,山东 济南 250357;2.山东财经大学 区域经济研究院, 山东 济南 250014;3.中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯研究分院,重庆 400037)

浅埋煤层地质控制因素瓦斯动力灾害发生机理研究

张淑同1,杨志恒2,傅道春1,王 波3

(1.山东交通学院交通土建工程学院,山东 济南 250357;2.山东财经大学 区域经济研究院, 山东 济南 250014;3.中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯研究分院,重庆 400037)

以某矿浅埋松软煤层在瓦斯较低的条件下发生的瓦斯动力现象事故为背景,研究事故发生的机理及预防措施。研究表明:事故的发生由地质因素起主控作用,浅埋巨厚顶板、大面积采空区、正断层形成的“孤岛区”结构为事故的发生提供了应力条件;“孤岛区”内浅埋巨厚顶板沿煤层垂直方向产生的应力,为煤体破坏、瓦斯动力现象的孕育提供了条件,沿倾斜方向的应力,为事故煤层及煤体的抛出提供了弹性能;煤层瓦斯解吸速度快、低透气性、松软结构、厚度变化大的特征,为事故的发生提供了良好的瓦斯条件。根据事故发生的机理,提出了从地质构造赋存、高地应力、瓦斯三个方面进行灾害预防的方法。

浅埋煤层;地质构造;孤岛结构;瓦斯动力现象

煤与瓦斯突出是发生在煤矿中的一种极其复杂的动力现象[1],具有发生时间短、喷出大量瓦斯及碎煤、煤体中形成特殊形状的孔洞、造成一定的动力效应的特点。自从1834年3月22日,在法国卢瓦尔(Loire)煤田以萨克(Issac)煤矿急倾斜厚煤层平巷掘进工作面发生第一次有记载的煤与瓦斯突出事故以来,已有二十多个国家和地区发生过煤与瓦斯突出[2-6]。我国于1950年4月20日在辽源矿务局富国矿的西二坑煤巷掘进工作面发生首次煤与瓦斯突出[5],此后随着开采深度的增加煤与瓦斯灾害日趋严重,目前我国煤与瓦斯突出事故约占全球煤与瓦斯突出事故的1/3[7],已成为煤与瓦斯突出灾害最严重的国家之一。

从世界上首例有记载的煤与瓦斯突出事故发生开始,前苏联、日本、乌克兰、中国、捷克、波兰和德国等近20个国家学者开展了煤与瓦斯突出发生机理的研究工作,取得了丰硕的成果[8],相继提出了瓦斯主导作用假说、地应力主导作用假说、化学本质假说等[3,5]。目前,国内外学者对于突出机理的认识已经统一到综合假说上,认为突出是由地应力、瓦斯压力和煤的力学性质综合作用的结果[9-11],我国学者在试验研究的基础上提出了众多假说,如周世宁、何学秋[12-13]提出了“流变假说”、蒋承林、俞启香[14-15]提出了“球壳失稳假说”、胡千庭等[16-19]提出了“煤与瓦斯突出的力学作用机理”等理论,并针对由瓦斯主导的煤与瓦斯突出制定了多以瓦斯为主的预测指标和防治措施,有效遏制了煤与瓦斯突出事故的发生。

2011年11月15日,某浅埋煤层掘进工作面发生较大瓦斯动力灾害事故,事故导致6名工人死亡,造成直接经济损失300多万元。本文根据瓦斯动力灾害事故调查分析及现场地质条件等资料,研究本次事故掘进工作面含瓦斯煤层赋存、地质构造、采掘空间岩层结构,分析发生瓦斯动力现象的应力条件、瓦斯异常涌出来源、煤体失稳原因,得出本次事故瓦斯动力现象发生的机理,提出了类似条件下的瓦斯动力灾害危险性预测方法,为灾害防治供科学依据。

1 概 况

1.1 事故区域概况

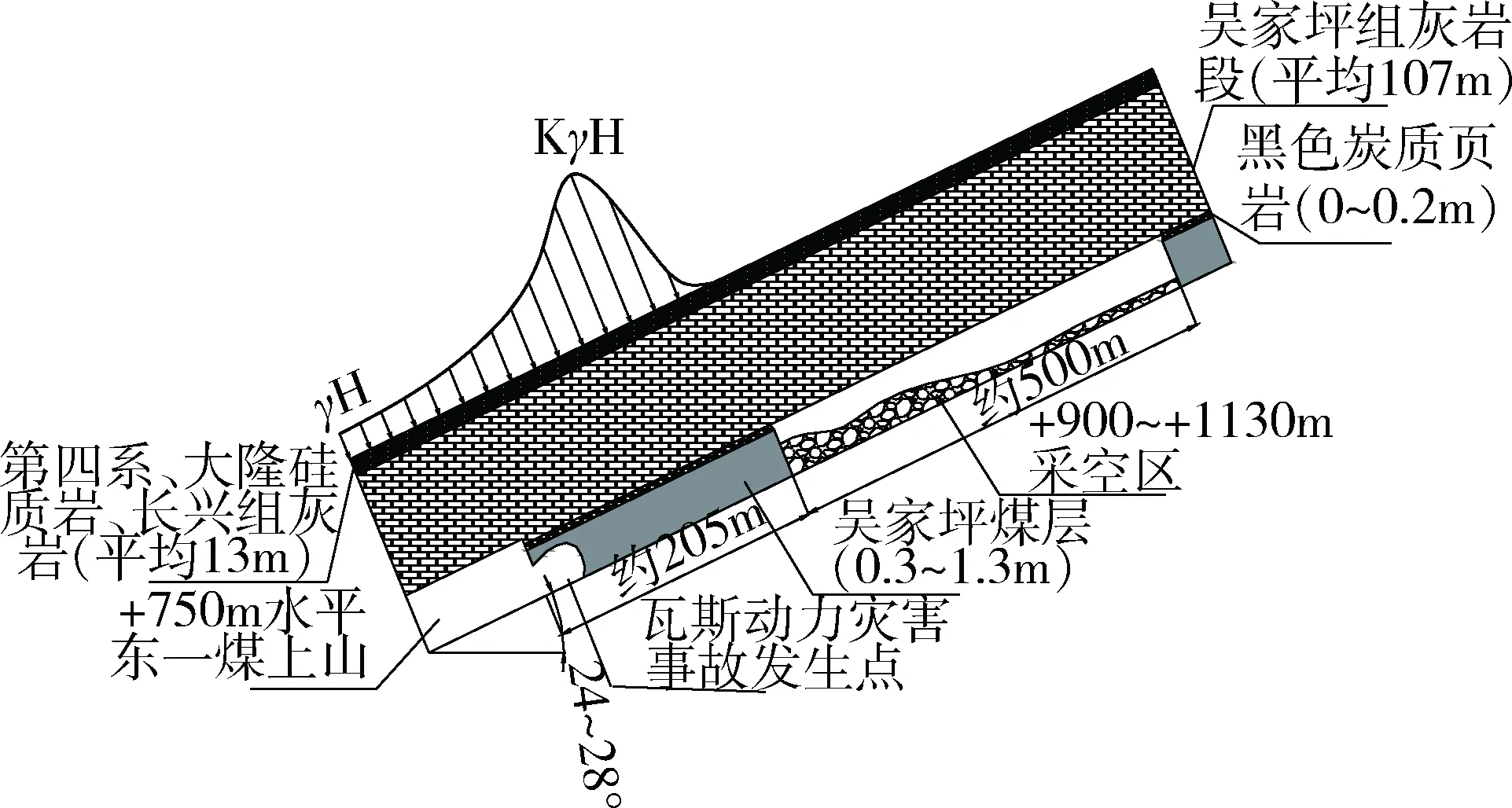

事故矿井所采煤层为上二叠系吴家坪组中上部的吴家坪煤层,煤层厚度0~3m,平均0.47m,为单一煤层开采,采用长壁后退式采煤法、爆破落煤工艺,自然垮落法管理顶板。煤层伪顶为厚0~0.2m的黑色炭质页岩,直接顶厚平均107m,为条带状含燧石灰岩、灰黄色泥质粉砂岩。底板为灰黄色块状粘土岩、白色泥质粉砂岩、铝质泥岩及灰色含植物根部化石泥岩,煤层顶板稳定性较好,底板遇水易膨胀,矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井。

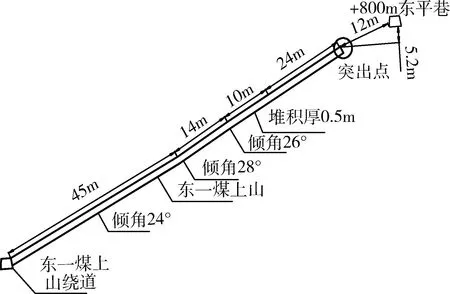

事故发生地点为+750m水平东一煤上山93m处掘进工作面,标高+795m,埋深约120m。东一煤上山巷高1.5m,顶宽1.6m,底宽2.4m,梯形木支架支护;上山0~45m段坡度24°左右,45~59m段坡度28°左右,59~93m段坡度26°左右;上山0~7m范围内煤厚1.3m、7~26m段煤厚0.3m、26~41m段煤厚0.5m、41~93m段煤厚0.8~1.2m。上山20~69m段顶板有淋水或滴水。事故地点东部有F6正断层,落差5~6m,西部有F5正断层,落差为3~5m,南部+900~+1130m范围为采空区。

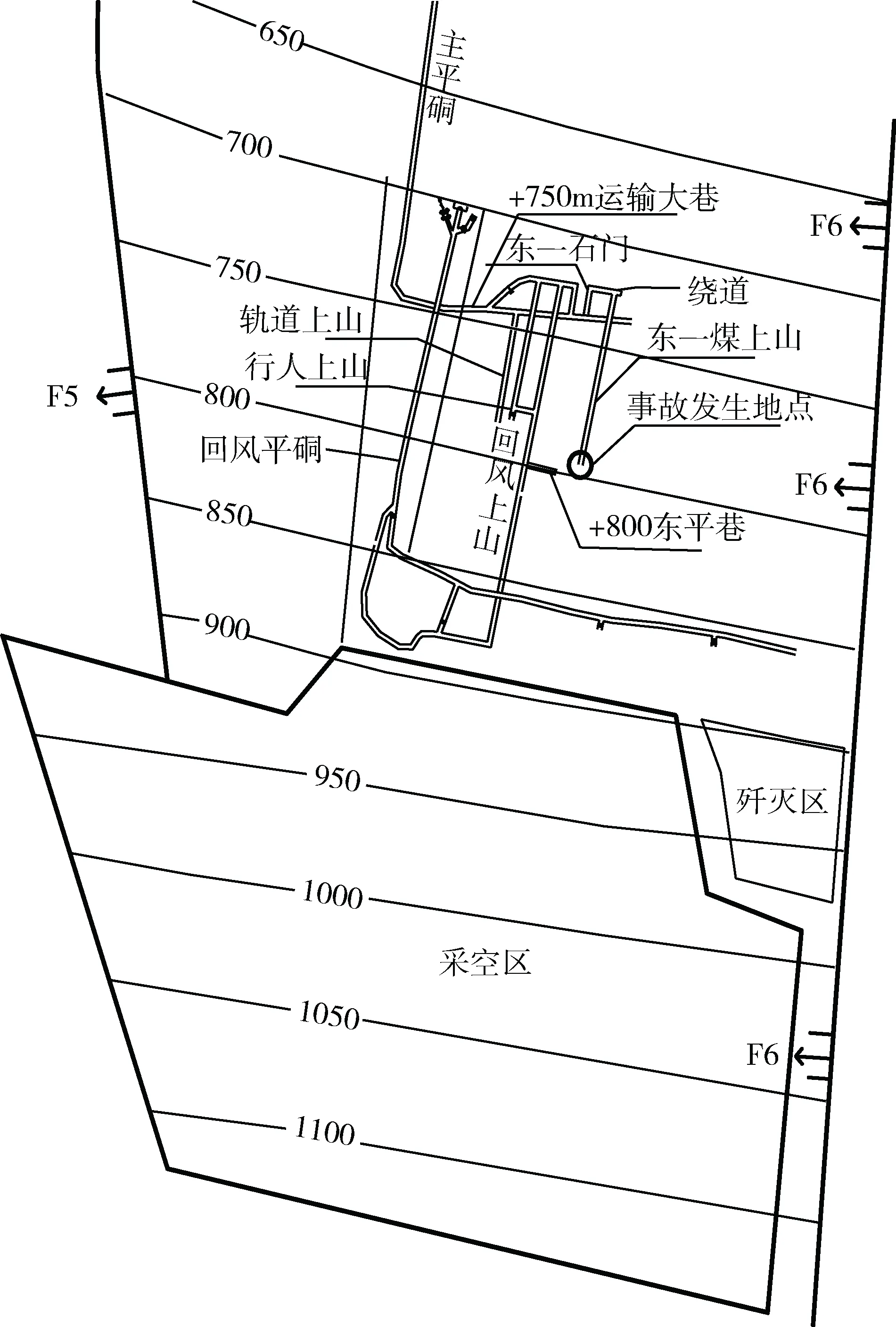

事故地点巷道布置如图1所示,东一煤上山剖面见图2。

图1 事故地点周边采掘情况

图2 东一煤上山剖面图

1.2 瓦斯动力灾害事故概况

本次瓦斯动力灾害事故发生于2011年11月15日14时,共涌出煤岩量151t,导致6人死亡,事故发生后巷道两侧可见堆积粉末煤,堆积煤具有明显的分选性;煤堆积坡度小于自然安息角;涌出瓦斯量1200m3;+750m水平采区轨道上山+800m标高车场内两处支架断裂,东一煤上山下部有支架歪倒现象。上山内20~69m段顶板有淋水或滴水,58~62m段巷道内堆积的粉煤已成煤泥、煤浆。

2 瓦斯动力灾害应力条件

发生本次瓦斯动力现象的矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量为0.5m3/min,实测煤层瓦斯含量为3.33m3/t,瓦斯动力现象吨煤瓦斯涌出量仅7.95m3/t,远低于典型煤与瓦斯突出吨煤瓦斯涌出量30m3/t,瓦斯含量较低,瓦斯动力灾害的能量主要来源于地质因素引起的应力。

2.1 地质因素及采空区引起垂直方向应力集中

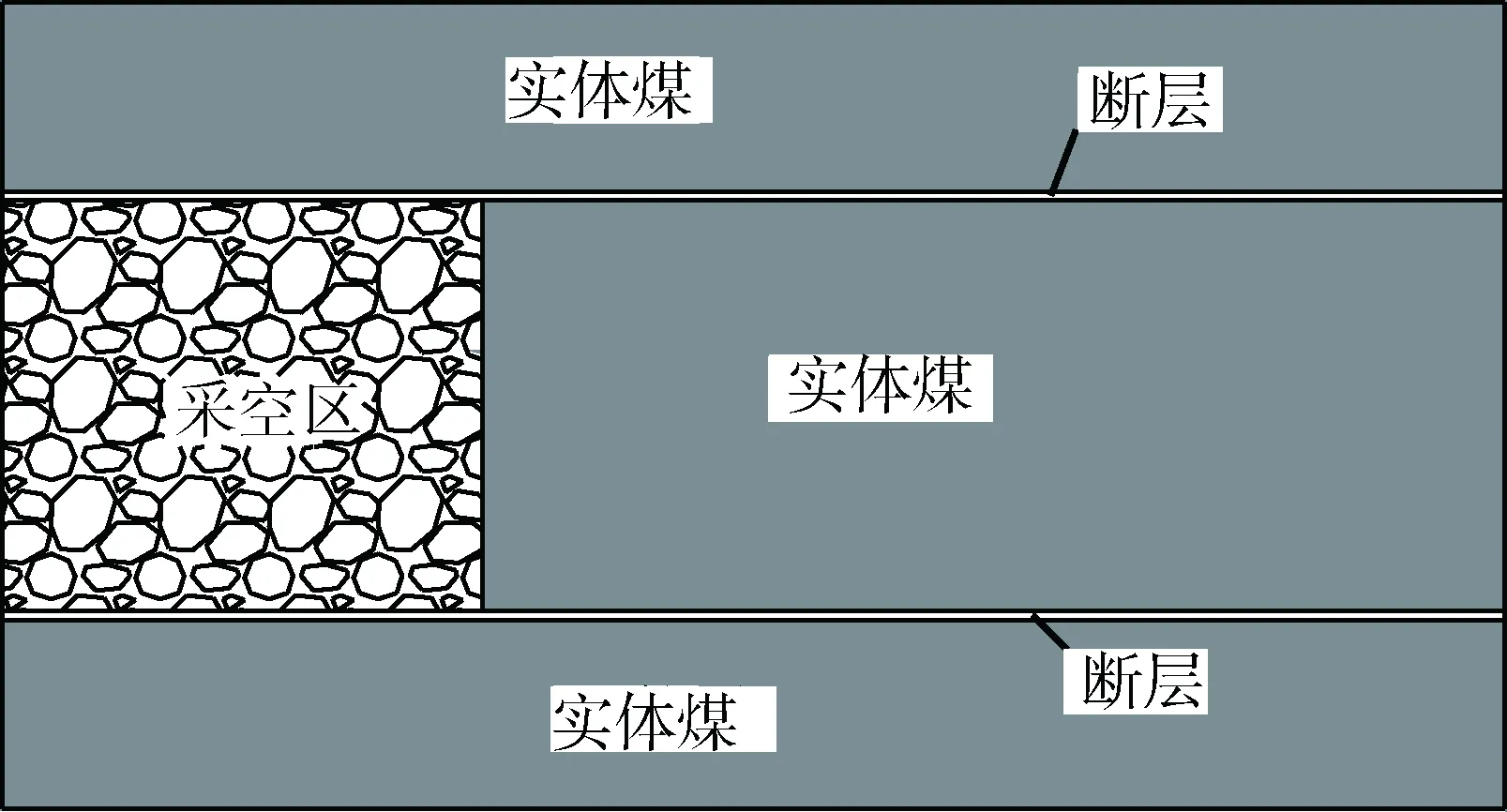

本次事故煤层顶板平均厚度为107m,事故发生地点埋深约为120m。由于煤层开采厚度小、埋深较浅且上覆岩层结构完整,因此,事故发生地点南部+900~+1130m范围的采空区内顶板难以垮落,易于形成固支结构。在事故发生地点东部F6正断层、西部F5正断层的切割作用下,在事故发生地点所在区域形成了巨厚顶板的两端固支结构,如图3所示,由断层、巨厚顶板及大范围采空区形成的上覆岩层两端固支结构,易于呈现台阶下沉,对瓦斯动力灾害事故应力集中起主导作用。

图3 地质因素及大范围采空区引起的浅埋上覆岩层两端固支结构

采空区倾斜长约500m、走向长560~680m,属大范围采空区;本次事故发生区域煤层埋深较浅、巨厚上覆岩层结构完整,在断层的切割下形成了“孤岛区”(如图4所示),上覆岩层的自重完全由采空区两端煤体支承,在煤体上形成了支承压力区,造成应力集中。由于采空区范围较大、为浅埋“孤岛区”,易于形成台阶下沉,且煤体强度较低(煤的坚固性系数f仅为0.16),造成支承压力分布范围广、应力集中大。

图4 断层切割与采空区形成的“孤岛区”结构示意图

事故发生地点煤层上支承压力σ由两部分组成,见式(1)。

σ=σ空+σq

(1)

式中:σ空为采空区内悬空厚岩层传递到煤体上的支承压力;σq为事故发生地点上覆岩层自重产生的支承压力。

2.2 煤层倾角引起沿倾斜方向应力集中

发生本次瓦斯动力现象的煤层倾角平均约为26°,事故发生地点位于采空区下水平,采空区内悬空的上覆岩层岩对事故地点煤层产生沿倾斜方向的应力作用。另外,事故地点与采空区之间的上覆岩层也会对事故地点的煤体产生沿倾斜方向力应力作用。

因此,事故发生地点煤层沿倾斜方向的压力σZ也由两部分组成,见式(2)。

(2)

本次瓦斯动力现象沿煤层的倾斜方向发生,沿倾斜方向的集中应力为突出煤层的弹性潜能积聚提供了良好的条件,为瓦斯动力现象的发动、发展提供了能量来源。

3 瓦斯涌出来源分析

瓦斯是煤与瓦斯的能量来源和基础,在瓦斯动力现象过程中参与煤体的破碎,又是抛出煤体的主要动力[16]。本次瓦斯动力现象涌出瓦斯涌出瓦斯量1200m3,吨煤瓦斯涌出量7.9m3/t。

1)煤层变厚。根据已有的突出统计资料,煤层厚度和倾角变化地质构造易于发生瓦斯动力现象,当煤层厚度增大时单位断面煤量增加,瓦斯含量相应增加,瓦斯动力现象次数及突出强度均呈现增大趋势[16]。事故发生矿井的吴家坪煤层厚度平均0.47m,+750m水平东一煤上山事故发生地点煤层厚度变为1.2m,为瓦斯动力现象的发生提供了瓦斯条件。

2)煤层软透气性差。松软煤层瓦斯难以放散,尤其是当外载荷较大时,松软煤层中的孔裂隙更容易闭合,使得煤层中的瓦斯难以放散,瓦斯压力梯度大,瓦斯动力现象的危险性就越高。该矿吴家坪煤层较软,实测煤的坚固性系数f仅为0.16,煤的破坏类型为IV类,较差的煤层透气性导致瓦斯不易散逸,为突出的发生提供了良好的瓦斯压力梯度。

3)瓦斯放散初速度大。实测该矿吴家坪煤层瓦斯放散初速Δp值高达61mmHg,说明煤层初始解吸瓦斯速度快,当煤层卸压后能够将吸附态瓦斯迅速解吸为游离态瓦斯,抛出煤岩及伴随煤岩涌出。

4 预防措施

4.1 预测指标

本次事故矿井2008年、2009年瓦斯等级鉴定均为低瓦斯矿井,未采取区域预测措施,采用钻屑瓦斯解吸指标△h2作为日常预测指标。矿方在生产过程中测定的△h2指标值处于0~8mmH2O之间,远小于《防治煤与瓦斯突出规定》推荐的20mmH2O的临界值,现有瓦斯指标及推荐临界值均已失效。

1)区域预测方法采用实测煤层瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数、煤的破坏类型等指标,进行综合分析的方式预测瓦斯动力灾害的危险性。

2)工作面预测指标采用综合反映地应力、瓦斯的复合指标预测瓦斯动力灾害的危险性。

3)针对矿井或采区的实际,进行预测指标临界值的考察,以便保证预测的针对性与准确性。

4.2 防治措施

1)掌握井田范围内地质构造赋存情况,对于工作面内存在高应力带的区域,坚持先卸压,后回采。

2)采掘过程中当出现喷孔、顶钻、卡钻、冒顶等瓦斯地质异常变化或瓦斯动力现象时应采取措施。

3)采用边探边掘的方法进行地质构造探测,确保与地质构造破坏带法向距离不小于20m。

4)坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则,做到采掘工作“不掘突出头,不采突出面”。

5)在巷道交岔处、构造变化带及地压增大带,加强支护,防止煤体片帮、垮塌失稳引起煤与瓦斯突出。

5 结 论

1)本次瓦斯动力现象的发生由地质因素起主导作用,浅埋巨厚顶板、大面积采空区、断层形成的“孤岛区”赋存结构为瓦斯动力现象的发生提供了应力条件。

2)大范围采空区内浅埋巨厚顶板沿煤层垂直方向产生的应力,对煤体进行了破坏,为瓦斯动力现象的发生提供了孕育条件。

3)瓦斯动力现象发生煤层倾角较大,采空区内浅埋巨厚顶板自重沿煤层倾斜方向产生的应力,对突出煤层提供了弹性能,为煤体的抛出提供了能量。

[1] 于不凡.煤和瓦斯突出机理[M].北京:煤炭工业出版社,1985:1-2.

[2] 中国矿业学院通风安全教研室瓦斯组.煤和瓦斯突出的防治[M].北京:煤炭工业出版社,1979:2-4.

[3] 李希建,林柏泉.煤与瓦斯突出机理研究现状及分析[J].煤田地质与勘探,2010,38(1):7-13.

[4] 邓涛.含瓦斯煤岩卸围压实验及上解放层解放范围的研究[D].重庆:重庆大学,2012.

[5] 孙文革,李纯宝.煤与瓦斯突出机理研究现状[J].山东煤炭科技,2009 (6):163-165.

[6] 孙叶,谭成轩,孙炜锋,等.煤瓦斯突出研究现状及其研究方向探讨[J].地质力学学报,2008,14(2):117-134.

[7] Norbert Skoczylas.Laboratory study of the phenomenon of methane and coal outburst[J].International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,2012,55:102-107.

[8] 张春华,刘泽功.实验室煤与瓦斯突出模拟试验回顾及展望[J].中国安全科学学报,2011,21(3):48-53.

[9] 孟祥跃,丁雁生,陈力,等.煤与瓦斯突出的二维模拟实验研究[J].煤炭学报,1996,21(1):57-62.

[10] 蔡成功.煤与瓦斯突出三维模拟实验研究[J].煤炭学报,2004,29(1):66-69.

[11] 邓全封,栾永祥,王佑安.煤与瓦斯突出模拟试验[J].煤矿安全,1989,20(11):6-11.

[12] 周世宁,何学秋.煤和瓦斯突出机理的流变假说[J].中国矿业大学学报,1990,19(2):1-8.

[13] He Xueqiu,Zhou Shining.Rheological hypothesis of coal and gas outburst mechanism[J].Journal of China University of Mining & Technology,1994,4(1):15-23.

[14] 蒋承林,俞启香.煤与瓦斯突出机理的球壳失稳假说[J].煤矿安全,1995 (2):17-25.

[15] 蒋承林,俞启香.煤与瓦斯突出的球壳失稳机理及防治技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998:157-201.

[16] 胡千庭,文光才.煤与瓦斯突出的力学作用机理[M].北京:科学出版社,2013:227-305.

[17] 胡千庭.煤与瓦斯突出的力学作用机理及应用研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2007.

[18] 金洪伟.煤与瓦斯突出发展阶段煤的破坏机理研究[D].北京:煤炭科学研究总院,2012.

[19] 唐俊,蒋承林,李晓伟,等.煤与瓦斯突出机理与突出预测的关系及研究进展[J].煤矿安全,2016,47(4):186-190.

Study on the mechanism of coal and gas outburst caused by geological factors in shallow seam

ZHANG Shu-tong1,YANG Zhi-heng2,FU Dao-chun1,WANG Bo3

(1.Institute of Traffic and Civil Engineering,Shandong Jiaotong University,Jinan 250357,China; 2.Regional Economy Institute,Shandong University of Finance and Economics,Jinan 250014,China; 3.China Coal Technology Engineering Group Chongqing Research Institute,Chongqing 400037,China)

The mechanism and prevention of coal and gas outburst are investigated based on a rare coal and gas outburst accident in which the seam is shallow,soft,and lows gas.The results show that the accident caused by geological factors.The island area constituted by shallow and extremely thick roof,large area gob,and normal fault provides stress conditions for the accident.Vertical stress caused by the extremely thick roof’s weight in the island area provides stress condition for coal seam damage and pregnant of the accident.Stress along the oblique direction provides ballistic performance for accident seam and throw coal.Such characteristics of coal seam as large gas desorption speed,low permeability,soft structure,thickness provides gas condition.According to the mechanism of the accident,the accident prevent and control methods is put forward which should prevent and control from the aspects of geological storage,high stress,gas.

shallow seam;geological structure;island structure;coal and gas outburst

2016-03-28

国家自然科学基金(面上)项目资助(编号:51574280)

张淑同(1979-),男,博士,副教授,主要从事煤岩瓦斯动力灾害防治、工程建设安全管理方面的教学与研究工作。E-mail:zstsdust@hotmail.com。

TD713

A

1004-4051(2016)11-112-04