凌家滩国家文化遗址景观风貌及保护性开发策略

2016-12-10程志永

程志永

(安徽商贸职业技术学院,安徽 芜湖 241002)

凌家滩国家文化遗址景观风貌及保护性开发策略

程志永

(安徽商贸职业技术学院,安徽 芜湖 241002)

文章通过研究凌家滩遗址景观风貌,以遗址景观整体保护性开发为出发点,分析其存在的空间形态物质内涵与非物质内涵,分别提出遗址景观物质形态保护的内容与遗址景观保护的相关策略,最终形成系统的遗址景观保护与开发体系。

凌家滩文化;遗址景观风貌;保护性开发

1 凌家滩文化遗址景观概况

凌家滩遗址景观地处长江中下游北岸,东经117°53′~118°13′,北纬31°24′~31°53′之间,面积约为160万m2,北接太湖山,南面裕溪河,地势西北高,东南低, 位于安徽省含山县铜闸镇西南部、长岗集以南约1.5 km的凌家滩自然村,如图1所示。遗址地形地貌主要为丘陵、岗地和沿江河网平原,为远古农业社会理想的人类聚居地。《安徽省志》记载凌家滩遗址源于古巢国,地处有巢氏族部落中心地带,其历史遗址在一定程度上反映了‘袭庖牺之号’有巢氏人类早期文明,进一步证明了凌家滩遗址为巢湖流域,是中华文明的重要发源地之一,也是国内历史记载最早的城市遗址景观。凌家滩遗址比浙江良渚文化早1 000多年,与辽宁红山文化相当。特别是第5次发掘之后,在全国乃至东南亚都造成巨大影响,被媒体誉为“安徽的兵马俑”。经过5次考古发掘,凌家滩遗址景观区域内发现大型宫殿、民众祈祷的神庙、空间规整的住宅、墓地、

护城河外壕沟、手工作坊等人类早期的城市要素。从遗址空间上面可以看出,凌家滩遗址沿着古河顺势而建,以3个处于不同层次的台阶划分不同的空间,形成功能各异的区域:区域一为部落成员的住宅及庭院,在这个区域内有大量用于生活的陶罐碎片;区域二是面积近3 000 m2的红陶土块中心广场,该区域为部落首领进行操练、祭祀、主持重大活动的地方,也是部落的政治、经济、军事中心,红陶土块中心广场的出现反映了当时高度自治的文明;区域三为部落墓葬区域,经过考古发掘,墓葬中央有一处1 m高的祭坛,周边有大量石器、玉器、陶罐等祭祀用品[1]。以上3个区域构成了遗址古城的整体空间布局,在古城周围是一条包围城市的壕沟,以此形成了能够抵御外界侵略的坚固城堡。

图1 凌家滩遗址文化区位图 (来源:Google Earth)

2 凌家滩文化遗址景观保护范围界定与分区

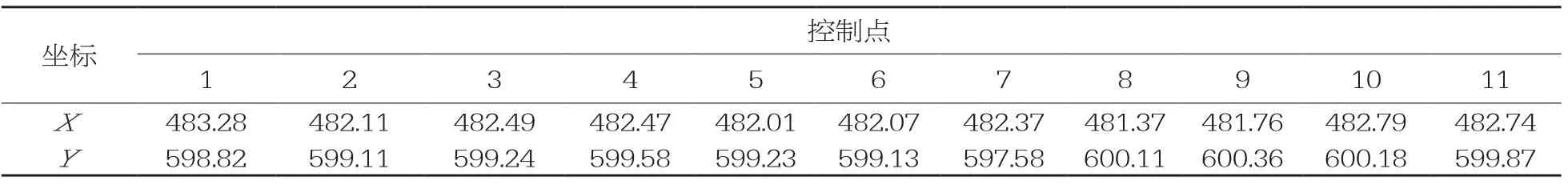

(1)根据政府已经批复的《凌家滩遗址保护规划》相关文件,规划建设控制地带保护范围为北至王洼村以北270 m处,东、西方向至保护范围边界向外200 m的地带,南部自河南岸保护范围边界向南150 m,以保证保护范围周边地区的自然形态和环境质量,建设控制地带面积约1.85 km2,建设控制地带边界控制点坐标如表1所示。

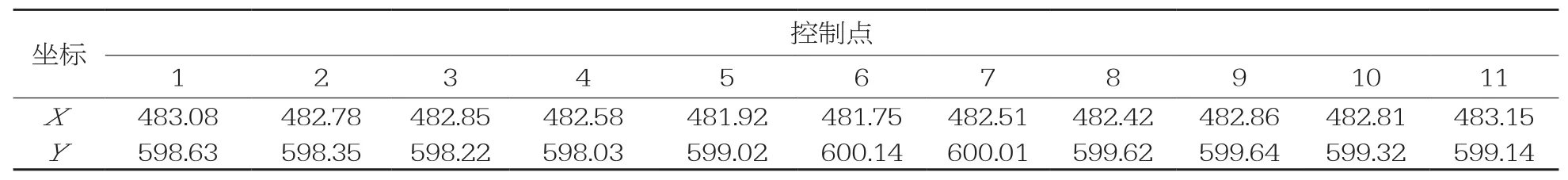

(2)根据考古探查,凌家滩遗址分布位于以中部高岗为中心的临近裕溪河一带地区,保护范围是以凌家滩村北部“蒋家坟”为中心基准点Z,其坐标为X=482.52、Y=599.04,其北部边界距基准点约640 m,保护范围南部边界则考虑到古人类生活聚集地的整体环境保护,将南部边界定为后河河道北岸,以现凌家滩桥头为控制点,东侧与东河堤上的电灌站相连,西部与河道中的围偃相连,因为在西河堤南部的河床滩地上经试探已经发现有文化遗物。中部高岗陆地范围南北长约1 050 m,东部保护范围边界为自凌家滩桥向东1 100 m,西部保护范围至凌家滩桥以西1 000 m。保护区范围面积约为160万m2,保护范围边界控制点坐标如表2所示。

表1 建设控制地带边界控制点坐标

(3)凌家滩文化遗址是新石器晚期史前人类生活的聚集地,除遗址本体的保护及展示外,还包括遗址周边的史前先人生活环境条件和一定范围内的景观保护。其保护范围为《遗址保护规划》遗址外及保护范围中的北部,建设控制地带在遗址边界范围外。从行政关系上主要涉及铜闸镇长岗行政村境内的凌家滩村、贾庄村、吴家庄村3个自然村。下面针对遗址文化景观核心区域分区限定范围分别进行阐述。

表2 保护范围边界控制点坐标

祭祀-墓葬展示区限定范围:由于目前考古发掘范围有限,只发掘了以蒋家坟为中心的一小部分,根据考古专家估计的古墓葬可能分布状态,本保护展示区的范围包括《遗址保护规划》所限定的祭坛-墓葬保护区的周边范围,但以现有考古发掘地为中心,保护及展示范围面积约为22 500 m2。

红陶块建筑遗址区限定范围:根据《遗址保护规划》中限定的保护范围,现全部为村民住房占压,使考古研究与遗址展示难以进行,为保护和展示地下遗址,将凌家滩村民房搬迁后,原村庄全部用地均为展示区。目前红陶块展示区以已考古发掘的范围为界,划定为:东起岗地东侧排水渠西岸,

西至岗中道路东侧,北以现有东西土路为界,南至凌家滩粮站南围墙线,保护及展示范围面积约为20 000 m2[2]。

手工作坊区限定范围:手工作坊区为先人加工石材、制作石制工具、生活用品和加工玉器的场所,由于考古工作仅发掘了一处遗址点,进行定性确认后即停止发掘,故其分布范围尚待考古工作进一步开展后确定。现以《遗址保护规划》中划定的手工作坊保护范围为依据,为本遗址区的展示范围,保护及展示范围面积约为9 000 m2。

3 凌家滩文化遗址景观空间形态原始风貌

3.1 遗址景观物质形态风貌

(1)祭坛:呈长方圆角形,面积为600 m2,位于凌家滩聚落中心最高处,呈西高东低态势,分3层筑成,表面有积石圈和祭祀坑。祭坛建筑方法和风格具有强烈的时代特色,是聚落经济和文化、神权和王权高度集中的表现。祭坛的出现象征着国家的出现,表明早在5 000多年前凌家滩先民已进入相对于自然和图腾崇拜更高阶段的文明社会,这为探讨中国古代文明的形成和起源提供了极为重要的信息。

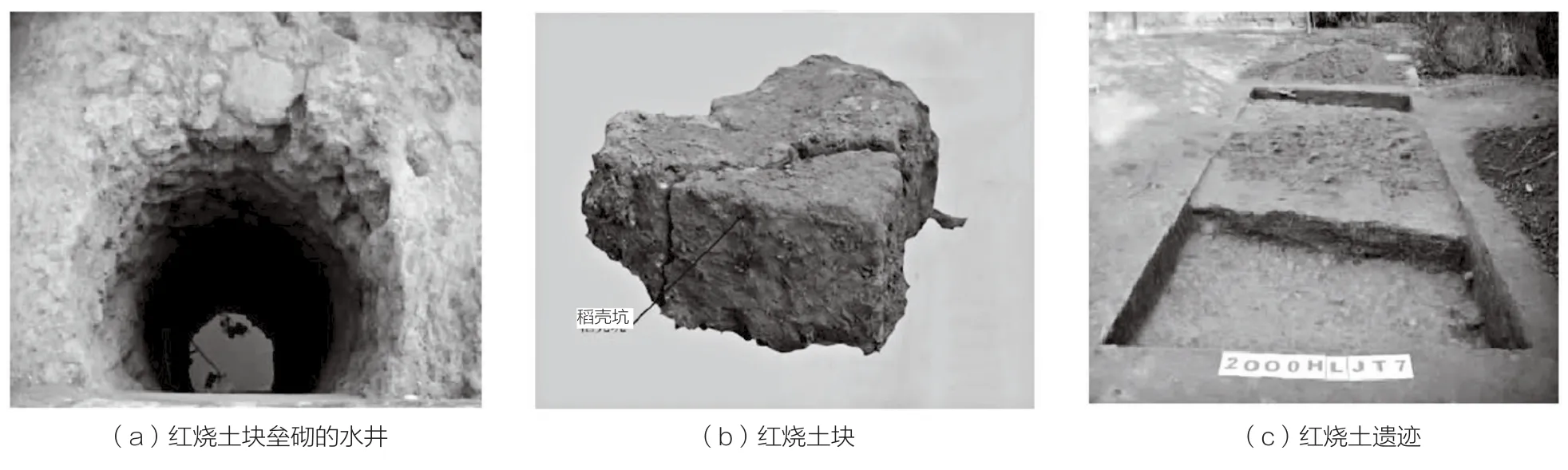

(2)古水井:位于红陶土遗址景观中部,上部由红陶土围合而成,井内径直线距离为1 m、深度为3.8 m。古井的出现反映了凌家滩早期就进入了文明时期,从井底打捞的陶瓷碎片及古井的位置来观察,此井不是一般为先民提供饮用水的水井,而是一种祭祀工具,专门为掌权者使用或是在重要祭祀活动中才能使用的“圣井”,如图2(a)所示。该井使用红陶土及石材材质经人工垒建而成,为目前国内已知最早的人工水井。

图2 凌家滩物质形态风貌(来源:凌家滩遗址考古报告)

(3)红烧土块堆筑遗迹:分布于凌家滩遗址景观区域内,总面积约为3 000 m2,土块平均厚度为1.5 m,空间布置呈梯形分布,红陶块遗迹由大小不一的红烧土块(图2(b))混合一定量的黄黏土堆筑而成的,并通过高温烧制而成,烧成温度在800~1 000℃,质地坚硬,为砖的雏形,是我国历史记载最早的人工建筑材料,对后期的建筑产生了重要影响。专家对凌家滩红烧土块堆筑遗迹(图2(c))研究后推测,该处为古代大型宫殿或神庙的遗迹或是部落的中心广场[3]。红烧土块堆筑遗迹出现了固定居民点、防御性设施及手工业作坊、集市等城市的必备要素,进一步证明凌家滩原始部落遗址就是中国最早的城市。

(4)石墙:位于凌家滩遗址景观区域内两块墓葬区的分割线上,石墙长宽分别为30 cm、20 cm,实质坚硬、光滑并呈西南走向,周边有许多石块累加形成带状结构。该构筑物通过大小、厚薄不同的石块相互叠加而成,中间没有夹杂任何黏合物,形体结构均匀稳固,如图3所示,由此可见,先人在早期已经掌握了几何力学,并且具备高超的建造能力。

图3 凌家滩遗址景观石墙形态风貌

(5)巨石遗迹:位于凌家滩墓地的北面,矗立着许多巨石,被当地人称作大石头岗、小石头岗。但经钻探发现,凌家滩的地表底下和裕溪河的河床底下还埋藏着许多巨石。其用途可能也与英国等地的“巨石阵”一样,与观察天文、太阳运转有关。凌家滩是迄今发现的中国新石器时代有巨石遗存的唯一遗址,其建筑年代早于英国巨石阵1 000年左右。经研究,这些巨石均来自距凌家滩5 km的太湖山,大石头岗上石头千奇百怪、形态各异;小石头岗,有两排石头,排列整齐,最高的有2 m,矮的有1 m。据专家推测,该处巨石的出现并非偶然,应该是先人祭祀太阳神的祭祀场所或者是通过此处进行天文观测的地方,令人遗憾的是该石块于20世纪70年代被当地村民炸碎,成为修盖房屋的材料。

3.2 遗址景观空间结构风貌

凌家滩遗址具有良好的人类生存环境,北依太湖山,南靠裕溪河畔,地势呈北高南低走势,北部区域最处海拔约26 m,南部低处海拔6~7 m,既可上山岗狩猎、又可下河滩农(渔)耕。凌家滩遗址景观空间结构风貌,为研究古代部落的聚居和迁徙居住环境文化、亦为研究古代“北玄武南朱雀”的风水理论提供了成功的居住实践。

凌家滩遗址景观周围内外两重壕沟是考古工作中的重要发现,其长度为2 000 m、最宽处达30 m、深度为2~6 m不等,为护城河的雏形。壕沟是划分古城生活区与墓葬区的分界线,生活区位于在壕沟内侧区域,面积约为40万m2,壕沟外侧还散布着一些的居住点,以挖槽填红烧土作为建筑的基础,以木骨泥墙为墙体,并出现了面积至少超过2 200 m2的大型特殊建筑。壕沟作为一项重大的公共建筑,由此可见,当时所处的社会不仅仅具有殷实的物质财富,管理者同样具有相当高的权势及组织号召能力,从而进一步印证了壕沟所处的社会已由原始社会向更高一级的文明社会发展。据考古专家推测,凌家滩壕沟遗址景观的发现,是长江中下游地区新石器时代环壕聚落考古发现的重要物证。

3.3 遗址景观文化形态风貌

凌家滩遗址出土文物所透视出的丰富历史信息,进一步证明凌家滩文化是“中华文明的源头、凌家滩(有巢)古国的故都、古玉文化的中心、祭地拜天的圣地、人居风水的典范”。从凌家滩遗址景观看,其文化性质与南京的阴阳营的墓地属于同一文化带,但是比南京的阴阳营的墓地更有考古价值。因为凌家滩文化已有5 300~5 800年左右,正是中华五千年的文明起点,其文化发展经过若干年的演化,逐步形成了自己独有的特征。“众星拱月式”社会结构与“环壕聚落”空间布局、大型祭坛、贵族墓葬、红烧土建筑构造,进一步反映了阶级及贫富差距的出现。

凌家滩遗址景观文化的魅力在于历史久远,进入遗址景观内能够令人们想象到远古人类的生产、生活状态,接受历史文化的洗礼和心灵的穿越,激发思古之幽情。凌家滩祭坛、红陶块遗迹和玉礼器的出现,对研究古代宗教的起源、国家的起源、原始哲学思想的起源、历法制度的起源以及制造技术、工艺美学、城市建设、龙凤文化等等同样具有重要意义。

4 凌家滩文化遗址景观保护性开发策略

研究凌家滩遗址景观的可持续性保护与开发,需要以文化遗址景观整体性为出发点,以保护区划定标准及空间形态为总体规划战略,依托对景观容量与人行为规划深入研究,最终形成完整的遗址景观保护与开发策略。目前对凌家滩遗址保护工作的实践与思索还处在初级阶段,如何把一个文化内涵丰富、出土文物精美、文化遗迹众多的著名古遗址保护好、展示好,充分发挥其价值,关键就在于科学、有效、系统地实施大遗址保护,通过展示重要遗迹,整治遗址环境,使其成为古遗址景区。

为了保护这些具有极高价值的遗址景观,必须对其进行可持续性保护开发。首先,在进行遗址景观挖掘情况下,必须秉承保护性开发原则,充分保护古遗址景观本身所承载的历史文化内涵,延续遗址景观原始风貌及文脉特征,使其展现遗址固有的形态[4]。其次,坚持尊重古遗址空间形态布局原则,使开发的景观符合古遗址景观整体保护规划,通过对遗址景观内的古迹、遗存、遗踪的挖掘,进一步梳理出遗址景观的文化底蕴,协调古遗址景观恢复保护、开发利用、可持续发展的关系。

4.1 凌家滩文化遗址景观的总体规划战略

凌家滩遗址考古文化堆积简单,遗址中除发现有零星的汉代堆积外,主要是新石器时代文化遗存,文化堆积厚度比较平均,距离地表很浅,有些地方耕土层下即是文化层,甚至个别文化遗迹裸露在地表。文化堆积破坏较严重,其中一些重要遗迹支离破碎。现代村落和现代坟墓直接压在遗址上,史前的墓葬距地表较浅,村民犁田有时都能犁出石

器、玉器和碎陶片。特别是祭坛等重要遗迹遭受破坏的现象较为严重。在凌家滩文化遗址景观保护性开发方面,要延续遗址景观的原有风貌,保证空间形态原真性、历史文脉的延续性。创建以遗址景观为主要内容的空间形态,以大遗址保护为核心,阐释凌家滩文化价值,拓展考古研究和公众考古教育功能。

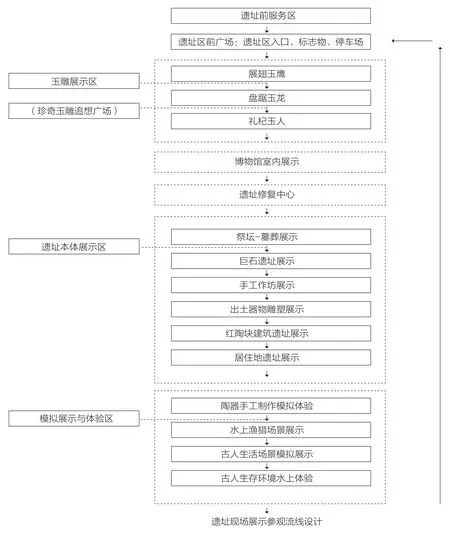

在凌家滩原址建造博物馆,空间由生活区、神庙、祭坛、作坊、娱乐、墓葬区等部分组成,遗址景观规划运用文化创意结合科技来活态地复原凌家滩文化、凌家滩的部落生活状态。让参观者穿越到5 300到5 800年的凌家滩中心聚落里面,通过游猎等模拟体验凌家滩文化和中国的原始社会。农耕文化是凌家滩文化的重要组成部分,策划建设体验式的“农业博物馆”“稻米博物馆”“动物养殖博物馆”。通过挖掘农家传统的、原汁原味的地方特色,规划建设农家体验区以及农业游乐园,使得参观者在体验农家生活与乐趣的同时感受农耕文化。通过规划建设主题公园区、雕塑广场和文化展示形式,让游客对凌家滩特有文化历史遗产有更深刻的认识;通过开展考古发掘“零距离”体验、规划布局手工作坊区等,让游客体验精美玉器、艺术陶瓷制作过程,如图4所示。

图4 凌家滩博物馆遗址展示

4.2 凌家滩文化遗址景观保护区体系的划定

凌家滩古文化遗址可供展示资源包括遗址本体(含墓葬、祭坛区、红陶块区、建筑遗迹、手工作坊区、古水井、居住区、房屋墙基遗址)、新石器时期巨石遗存(在滨河一带有遗物残留,可见石头外露)、遗址整体环境(指以凌家滩高岗上已发掘的遗址本体为主体,以自然环境为背景所形成的完整体现古代人类聚落历史氛围的环境,包括由凌家滩遗址向北直至太湖山的山体环境,向南至河南岸的水系环境)3部分。项目仅对遗址本体开展现场展示,范围包括《遗址保护规划》所限定的祭坛-墓葬保护区的周边范围以现有考古发掘地为中心,露天展示面积范围约22 500 m2。

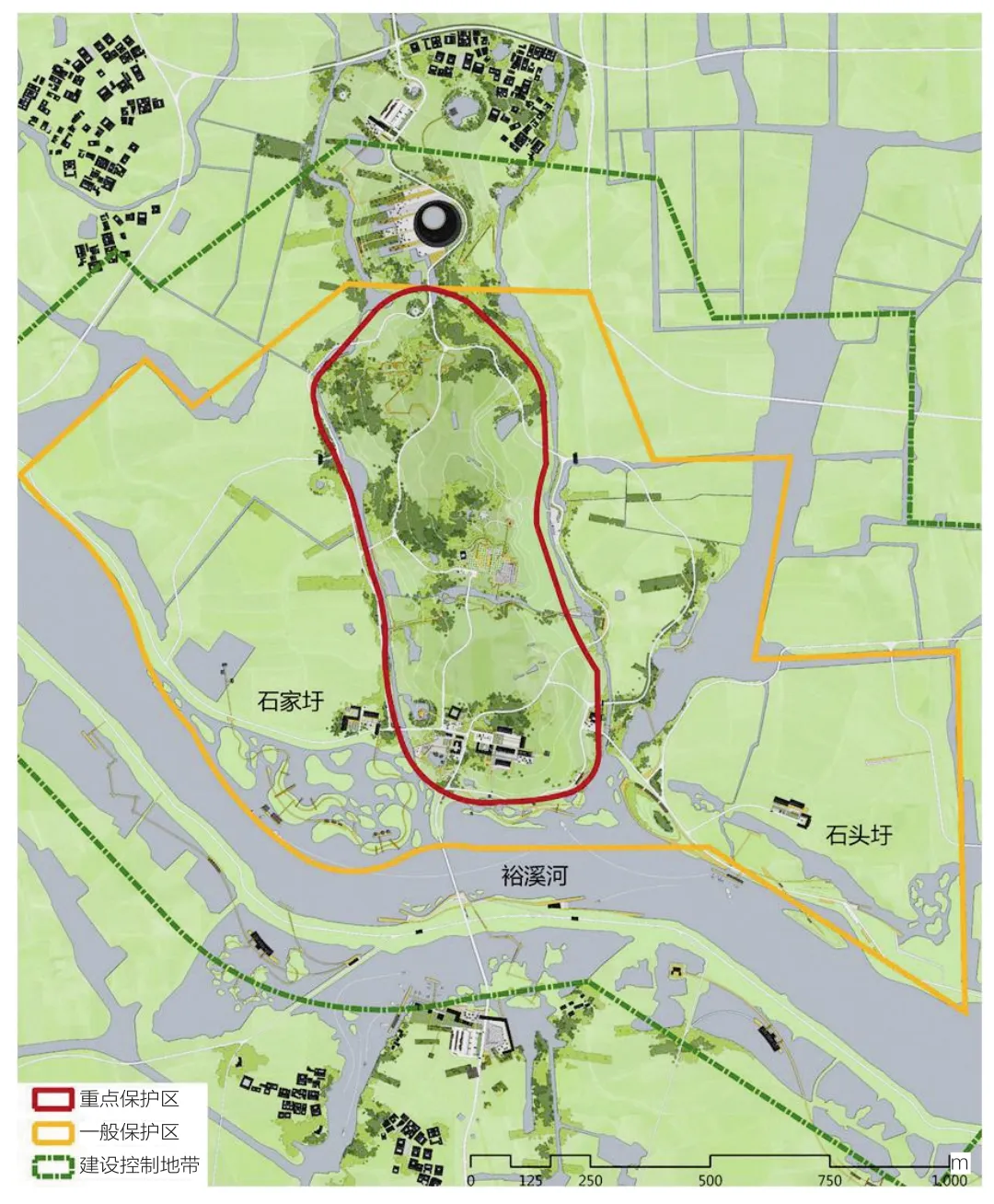

依据凌家滩文化遗址景观现状,划分遗址景观

保护范围,凌家滩遗址保护区内的凌家滩村、贾庄村、吴庄村和王洼村4个村庄的村落保护控制性规划。村落环境敏感的区域对环境变化有着极其迅速的反应,可能会因为人的参与活动导致遗址景观被破坏且难以修复。因此,对于上述遗址景观的保护区划分上,如图5所示,应该根据不同的环境特征区分对待。依据遗址景观对环境变化的反应不同,可以把敏感区分为高、中、低3个层次的敏感区域。根据敏感度不同可以把凌家滩文化遗址景观分为景观遗物敏感区(如石墙、石井等);景观文化敏感区(例如红烧土块堆筑遗迹、祭坛、玉器碎片等);景观生态敏感区(例如红土、当地植物等)。对待凌家滩文化遗址景观的不同层次的敏感区要分别采取相对应的保护措施,不能随意改变环境因素,防止其对遗址景观造成无法修复的破坏;对待遗址景观的高敏感区域要以严格保护为主,减少人工参与遗址遗物的修复及开发工作的次数,以此保证遗址景观的原始风貌[5]。

图5 凌家滩遗址现状保护规划(来源:北京清华同衡规划设计研究院)

4.3 凌家滩文化遗址景观容量与人行为规划

凌家滩遗址地处含山县铜闸镇五联行政村所属的凌家滩、贾庄、吴家庄3个自然村中,基本没有受到现代城市生活和大量人为建造物的破坏。遗址各组成部分现状保存情况有所不同。

(1)墓葬与祭祀区:主要有许多现代坟墓分布在其中[6],不仅占压地下遗存,而且对遗址造成一定损害;另外为种植旱田农作物,也不利于遗址保护。

(2)红陶块等建筑遗存:正处于凌家滩村中,村民住宅占压其上,无法进一步对该遗存考古研究;目前部分红陶块已裸露地面,受到村民活动的损坏;村中生活污水任意排放,垃圾随意倾倒,遗址环境恶化。总之,村民生活活动已造成对红陶块遗存的破坏。其中的古水井也处于村民杂物堆积之中,环境条件极差。

(3)手工作坊区:主要位于吴庄村中,有村民住房占压,由于尚未进行重点考古发掘,对其分布状态尚不十分明确,目前仍维持自然状态。

(4)滨水居住区:目前主要为水田农作物,只作过少量钻探,有待进一步考古发掘。

(5)巨石遗存:近几十年中,因村民取其作建筑材料,因而地面巨石遭严重破环,只见少量地面遗物,但仍有遗存埋于地下有待查明[2]。

在对凌家滩文化遗址景观人流进行干预的时

候,主要通过对人的行为进行有效控制。考虑到凌家滩文化遗址景观的脆弱性及敏感性需要,在对遗址景观进行保护与开发的过程中,应该设计限制人流对遗址景观保护的措施。依据凌家滩遗址景观的敏感度需要,约束不同区域内游人对遗址景观的干扰程度,控制一定面积的遗址景观所能容纳游人的最大数量。因此,在遗址景观保护与开发中,要有意识控制某一时间段遗址景观区域的人流量,对于限制开发的遗址景观区域限制人的行为(包括可达性、可触摸等行为);对于低敏感度的遗址景观区域,则可适度允许人的相关行为,提高相关区域的开放性。通过上述措施可以有效处理好古与今、传统与现代、文化与经济的关系,从而有效控制凌家滩文化遗址保护区整休景观风貌。

4.4 凌家滩文化遗址景观风貌保护与可持续性保护

凌家滩遗址是国内第一个以地势分层次构筑建筑的聚落遗址,对研究中国古代社会形态的演化、对研究中西方文化及文明的交流、对研究中国早期城市空间布局、对研究中国古代宗教场所、城市早期形态起源等方面都具有深远的意义。凌家滩文化遗址景观从完整性和延续性角度出发,将凌家滩文化遗址周围的山林、古村落、民居等囊括到保护区范围之内,使得遗址景观空间规模得以扩大。通过运用现代电子技术,对凌家滩文化遗址景观的原始原貌进行虚拟的复原和再现[7],以动态化的视角展现凌家滩遗址景观风貌与空间格局,同时把遗址景观文化积淀转化为供人参观、游玩的文化体验项目活动。

凌家滩遗址文化祭坛是我国迄今发现最早的3座大型祭祀遗迹之一,它表明凌家滩先民此时已进入相对于自然崇拜和图腾崇拜更高的文明阶段。祭坛展示现已考古发掘的部分,采用地面位置模拟展示的方法,按照地下实存遗址的3层组成构造展示,其中祭坛区表面用小鹅卵石、小石英石碎块与黏土搅拌后铺砌;红陶块建筑遗址区:按考古确定的地下红陶块遗址范围采用地面模拟展示与局部真实展示相结合的展示方式,如图6所示。在地下遗存上面覆加垫土,其厚度根据考古情况确定,以保护地下遗址。在红陶块地面范围以红土掺以水泥仿制红陶块,按遗址地面高度依次抬高呈台状布置。其中可有一部分侧面经表面化学处理防护后露天展示,或其上罩以钢化玻璃,揭示红陶块的实际砌筑和厚度状况,供人们参观。

图6 凌家滩遗址墓葬祭坛规划效果图(来源:北京清华同衡规划设计研究院)

5 总结

凌家滩这一完整聚落遗址景观的发现,使得我们获得了凌家滩先民生活的各个环节信息,尤其是对遗址的布局、建筑形式、生活方式有了更多的了解,并且为研究凌家滩文化社会的组织结构、基本的社会组织单元及其人口数量、氏族内部和氏族之间的等级差异等提供了新的材料和视野。对待凌家滩文化遗址景观,从保护与开发两个层面上同步进行,依据整体规划措施,以整体、系统、可持续的方法处理人的行为、遗址景观、保护与开发、生态与文化之间的关系,从而进一步提升凌家滩文化遗址景观的可持续保护与利用力度。

[1]李阵续.凌家滩遗址中华史前文明重要之源[J].中国矿业报,2007,14(4)∶1- 2.

[2]安徽省工业工程设计院.安徽省含山县凌家滩遗址保护工程建设项目可行性研究报告[R].合肥∶安徽省工业工程设计院,2012∶56- 61.

[3]郑宏.含山凌家滩红烧土块建筑技术成因及社会意义考析[J].巢湖学院学极,2014,16(1)∶14- 15.

[4]武小悦.长沙铜官窑的保护与开发策略研究[D].长沙∶国防科学技术大学,2007∶51- 53.

[5]杨兴胜.景德镇陶瓷文化遗址景观可持续发展策略与设计研究∶以御窑遗址景观设计为例[D].南昌∶景德镇陶瓷学院,2012∶19- 20.

[6]刘旭阳.文化和自然遗产的保护与开发可持续发展研究[D].北京∶中国地质大学(北京),2010∶23- 34.

[7]彭历.北京城市遗址公园研究[D].北京∶北京林业大学,2011∶45- 48.

Lingjiatan Culture Ruins Landscape and Protection Development Strategy

CHENG Zhiyong

(Anhui Business College of Vocational Technology,Wuhu Anhui 241002,China)

The through study of Lingjiatan ruins landscape, ruins the whole landscape protection and development as a starting point. Analysis the existing shape substance space connotation and non material content, ruins landscape material pattern protection content and site landscape protection strategies are proposed, and ultimately the formation system of site landscape protection and development system.

Lingjiatan culture;ruins landscape;protection development

K928.5

A

程志永(1982-),男,讲师,硕士,主要研究方向为景观设计。E- mail∶chengzhiyong6868@qq.com.

安徽省教育厅高校人文社科重点项目“凌家滩国家文化遗址景观风貌保护与再生研究”(SK2015A641);安徽商贸职业技术学院人文社会科学项目 “‘徽文化’视角下的皖南城市生态公园构建与微观设计研究”(2015KYR10)