基于“端—管—云”体系的车载自组织网络关键技术

2016-12-01赵军辉陈燕黄德昌黄大成

赵军辉 ,陈燕 ,黄德昌 ,黄大成

(1.华东交通大学信息工程学院,江西 南昌310033;2.北京交通大学电子信息工程学院,北京100044;3.深圳市方格尔科技有限公司,广东 深圳518057)

专题:车联网技术与应用

基于“端—管—云”体系的车载自组织网络关键技术

赵军辉1,2,陈燕2,黄德昌1,黄大成3

(1.华东交通大学信息工程学院,江西 南昌310033;2.北京交通大学电子信息工程学院,北京100044;3.深圳市方格尔科技有限公司,广东 深圳518057)

随着道路拥堵等交通问题的日益严峻,智能交通系统成为解决当前交通问题的有效途径。车载自组织网络及车辆作为智能交通的重要组成部分也成为了当前的研究热点。首先介绍了车联网在国内外的发展历史和现状,然后分别从端系统、管系统、云系统3个方面对车联网进行了分析研究,着重介绍了管系统中的V2V(vehicle to vehicle)和V2R(vehicle to roadside)两种通信技术。此外,对于面向车联网的交通云和大数据技术进行了概括介绍。最后,探讨了车载自组织网络的应用场景和未来发展趋势。

车载自组织网络;通信技术;“端—管—云”体系

1 引言

近几年来,随着互联网到物联网等信息领域的新一轮变革,车联网成为物联网与智能化汽车领域交集的新兴产物[1]。车辆保有量的快速增长虽然给人们生活带来了极大便利,但同时也带来了交通阻塞与交通安全等问题,智能交通作为解决交通问题的重要手段,已成为各个国家和地区的重要研究内容,作为物联网技术在智能交通中的应用,车联网是最容易形成系统标准、最具备产业潜力的应用之一[2-4]。

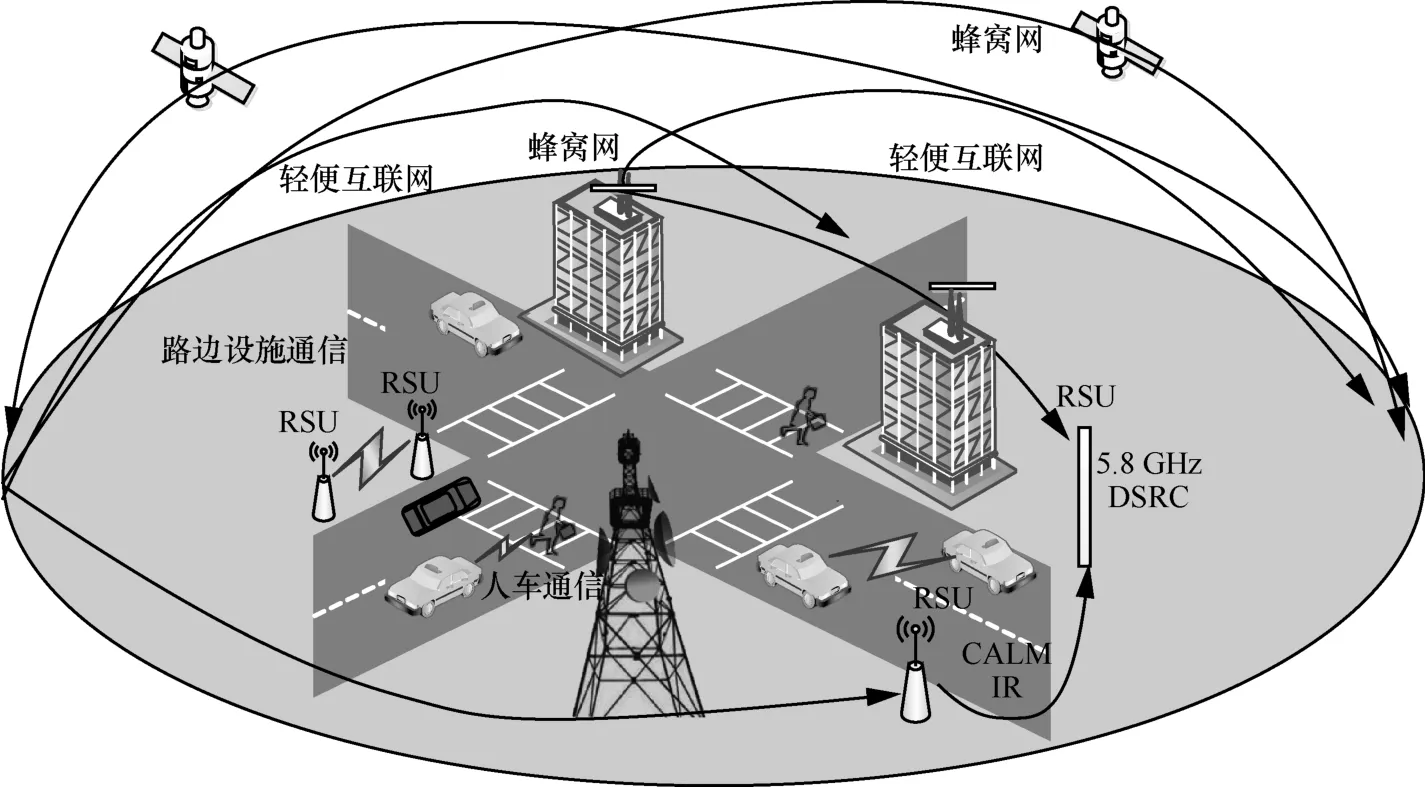

车联网是指应用传感技术、通信网络技术、智能控制技术、交通云技术等,有机地将人、车以及交通道路管理体系融合起来,形成一种实时、智能、安全、高效的综合交通管理系统,是一种特殊的无线传感器网络[5]。Ad Hoc(自组织)网络是一种无网络基础设施的网络,是移动通信与计算机网络结合的产物。随着无线通信网络的快速发展,Ad Hoc网络也发展迅速。自组织网络没有固定的基础设施和路由器,节点都是移动的,可以通过多跳转发的方式与通信范围以外的节点进行通信[6]。车联网是自组织网络在智能交通领域的一种特殊应用,又被称为VANET(vehicular Ad Hoc network,车载自组织网络),车载自组织网络主要用来表示以车辆间通信为场景的自组织网络,能够依靠 DSRC(dedicated short range communication,专用短程通信)技术等通信技术实现车辆与车辆之间、车辆与路边节点之间、车辆与行人之间的通信。车联网结合了全球卫星定位系统和无线通信技术,卫星通信可以为VANET提供全球定位服务和数字多媒体服务[7]。车辆上的电子设备可以通过无线技术收集车辆、道路、环境信息,在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和动态、静态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管,同时为所有车辆提供综合服务[1]。图1为车联网通信网络结构示意。

2 国内外研究现状

早在1989年,为改善美国公路交通拥堵问题,美国就提出 IVHS(intelligent vehicle highway system,智能化汽车高速公路系统)项目,到1997年此项目改名为ITS(intelligent transportation system,智 能 化 交 通 系 统 )[8]。2003年,美国交通部发布VII车路协同系统项目,并开始探索新兴的无线及计算机技术在该领域的应用潜力。2008年美国启动SafeTrip-21项目,旨在通过目前的车联网技术实现更安全、快捷、高效的出行。2011年,美国交通部将IntelliDrive项目改名为CVR(connected vehicle research,智能互联汽车研究),2015年美国公布“智能交通战略研究计划(2015-2019)”,美国交通部主导的 CVR项目将主要精力放在车联网系统的本地化推进及大规模 商 用 化 上[9]。

图1 车联网通信网络结构示意

欧盟从1986年起实施PROMETHEUS(programme for European traffic with highest efficiency and unprecedented safety,欧洲高效安全交通)项目,该项目对于车辆及道路的信息技术和移动通信技术的研究与发展有极大的推进作用;2000年9月,欧盟发布KAREN (key stone architecture required for European network,欧洲运输网络体系结构)项目,针对道路交通系统构成ITS体系框架;2014年,欧盟标准化机构根据欧委会要求完成车辆信息互联基本标准的制订;目前欧洲各国正进行Telemetric的全面应用开 发 工 作[10]。

日本于20世纪90年代开始ITS计划,经过几十年的发展,日本成为全球车联网最发达的国家之一。于1996年提供信息服务的 VICS(vehicle information and communication system,道路交通信息通信系统)能够将道路拥挤、交通限制等道路交通信息即时地发送给车载导航终端。2013年底,装有 VICS 的车辆已超过 3 000 万辆[11]。

我国自20世纪90年代后期开始学习和研究车联网的关键技术,起步较晚。随着交通问题的日益严峻,中国加快了对车联网关键技术的研究步伐,2002年9月国家启动对智能交通发展战略的研究,并计划2020年实现人、车、路之间稳定、和谐的智能型整体,全面建成通畅、便捷、安全、经济、可持续发展的智能型综合交通体系[12]。“十三五”期间,智能交通的研究仍是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向,综合交通智能化协同与服务、交通运输系统安全运行智能化保障、合作式智能交通和自动驾驶、智能交通的特殊要求推动信息技术发展、智能交通系统技术体系和标准化体系的完善、智能交通产业生态圈的跨界融合将成为智能交通的重点[13]。

2010年,通用汽车公司举行了“直达2030”可持续交通系列论坛的第二场论坛“车联网——网联城市智能交通”。通过车辆收集、处理和共享大量行车信息,实现车车、车人、车路网络的互相连结,从而实现更环保、更安全、更智能的驾驶。2016年的上海世界移动大会在新国际博览中心举行,宝马公司推出了mobility mirror这一概念产品,其通过开放式移动云连接个人数据、智能设备和数字服务,驾驶者可通过连接开放式移动云获得交通信息、天气状况等各种行车信息。另外宝马的车型已经采用了部分自动驾驶的某些重要功能,例如碰撞预警系统、车道偏离警示系统、主动巡航系统等[14]。

综上所述,VANET的研究在发达国家和地区已经得到了一定的发展,而我国对于VANET的研究还处于探索阶段,适合我国国情、解决我国交通问题的完整VANET体系架构和标准还没有形成。早在2007年,华为提出“端—管—云”战略,这正是VANET的核心技术架构[15]。本文将以此架构为中心对车联网中的关键通信技术进行概述。

3 车载自组织网络的体系架构

从网络上看,可以认为VANET系统是一个“端—管—云”三层体系,包括端系统、管系统、云系统3个部分。

3.1 第一层端系统

端系统是汽车的智能传感器,主要通过信息采集设备和数据处理设备等采集和获取车辆的行车信息,感知车辆的行车状态和行车环境。车联网中的智能终端系统是能够进行车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终 端[16]。

车载网智能终端系统包括硬件组成和软件部分。硬件组成有语音模块接口电路、GPS定位模块接口电路、液晶屏模块接口电路等,参考文献[17]指出语音识别系统的目的是提供通信链接,便于设备和人之间的沟通以及可能性应用的进一步发展,首先概述了语音识别在交通环境的功能性和可用性。语音识别主要应用于4个方面:不用手也可以使用移动终端设备;利用声音进行导航;车载应用切换;语音控制车辆系统。其次分析了在交通环境中使用智能终端的语音识别系统的可能性。参考文献[18]中设计了一种基于ARM和Linux的嵌入式车载GPS系统,为改善GPS定位的盲区和精度问题,采用嵌入式系统进行GPS信号的采集,并使用了DR(dead-reckoning,航位推算)算法,改善了GPS在盲区采集信号不足的缺点。现场测试表明,该嵌入式的车载GPS智能终端系统能够提高车辆定位精度,获取较精确的车辆行驶信息。嵌入式的车载终端软件、远程监控软件与服务器端的软件是构成系统软件的三大主要组成部分。嵌入式车载终端将硬件设备采集到的行车信息上传给远程监控中心,数据经过处理之后由服务器进 行 相 关 指 令 操 作[19]。

3.2 第二层管系统

管系统解决V2X(vehicle to X)通信的实现问题,能够保证VANET与多种异构网络之间的通信[16]。车载自组织网络中的通信方式主要分为两类:V2V(vehicletovehicle,车对车)通信和V2R(vehicle to roadside,车对路侧单元)通信。

(1)V2V 通信

V2V通信,即车车通信,通过V2V通信,车辆之间可以进行车辆位置、车辆速度、车辆方向与行车路线等的信息交换,通过V2V技术,驾驶员可以根据周围路况、盲区车辆等信息有效避免汽车碰撞事故的发生。

使用V2V通信的交通安全应用必须能够进行可靠的实时通信,为满足V2V通信应用的最低接入时限,能够及时可预测地进行信道接入是一个车间通信的重要问题。由于传统 IEEE 802.11中的 CSMA(carrier sense multiple access,载波监听多址接入)技术的不可预测性,CSMA不适合实时车车通信的数据传输,参考文献[20]设计了一种STDMA(self-organizing time division multiple access,自组织时分多址接入)算法机制用于实时车车通信,仿真结果证明STDMA算法在数据分组丢失率以及传输时延等方面的性能要优于CSMA算法。

车载自组织网络中,车辆行驶速度较高、位置多变,行车过程中会遇到建筑物等的阻挡造成通信障碍。由于车辆的高速移动特性、行车环境的动态性以及车辆和路侧单元的通信天线相对较低等特性,造成车辆的信息传输以及信道建模面临较大挑战。参考文献[21]对现有的多种行车环境下的 V2V、V2I(vehicle to infrastructure,车对基础设施)传播信道的研究现状进行了综合分析,不同通信方式下时延传播和多普勒频移等信道特性对系统设计的影响也不同。参考文献[22]为评估协议和应用针对模型的可用性对相关车辆传播和信道模型进行了分类。可用性的评价指标是能够实现复杂度、可扩展性以及地理数据的输入要求等。研究者指出,LOS(line of sight,视距)条件是影响 V2V传播信道的一个关键因素,并对通过5G系统与V2X通信的结合使用进行信道建模的可能性进行了讨论。并且,随着5G移动通信技术的飞速发展,5G移动通信将会融合多业务多技术,实现高效、安全的信息传输和处理,促进车联网的研究走向成熟[23]。

V2V通信技术存在传输距离短、信息处理时延等问题,为解决这些问题,参考文献[24]运用数学建模思想与车载自组织网络通信结合,将车车通信、车路通信、车人通信以及控制主干网络有效互联,提出一种综合V2X技术,路段附近的行人以及路侧交通单元都可以将交通状况以及车辆运行状态信息等发送给驾驶员,从而有效避免拥堵、提高行车安全。

(2)V2R 通信

V2R通信,即车路通信,通过V2R通信,车辆可以获取实时道路安全信息[25]。车与路侧单元通信的特点主要有3个:路侧单元只在其覆盖范围内进行广播;车辆和路侧单元可通过一跳进行连接通信;路侧单元能快速、准确地探测交通状况并对交通信息进行处理,发送给车辆。但是车辆的高速移动特性,导致网络拓扑多变,车辆与路边基础设施的连接不能持久,所以路侧单元的部署与接入、选择与切换以及路侧单元的内容分发问题是V2R通信需要研究的关键问题。参考文献[26]对V2R通信中存在的问题与研究成果进行了阐述,还将博弈论方法运用于V2R通信问题的解决中,能有效改善通信质量,提高车路通信的效率和协作能力。

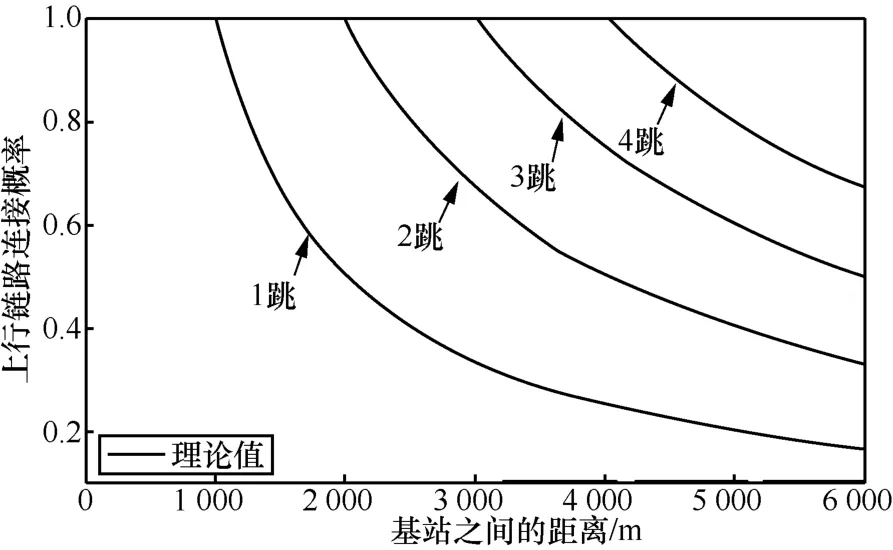

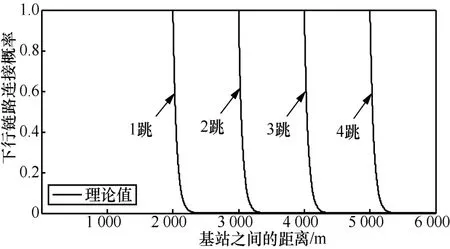

V2R通信中为提高车路通信的连通性主要有3种方法:提高基站的发射功率或无线覆盖范围;建设更多的基站;允许用多次转发的通信方式。设定最大跳数为K跳。第1种和第2种方法消耗能量高、成本大,一般选择第3种多跳转发的方式。参考文献[27]提出一种基于基础设施的多跳中继模型,在圆(unitdisk)模型和对数正态阴影衰落(log-normal shadow communication)模型中分别就上行链路和下行链路的连通概率与基站密度、车辆密度、车辆无线通信范围和最大跳数的关系进行分析。

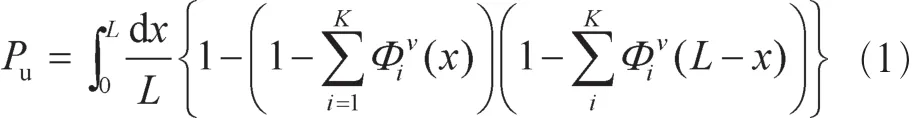

基于基础设施的多跳上行链路的连接概率计算式是:

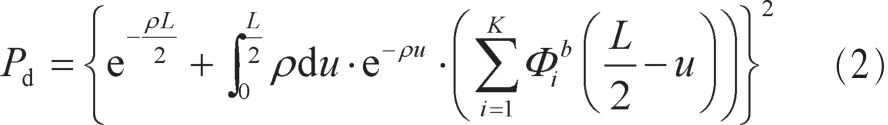

基于基础设施的多跳下行链路的连接概率计算式是:

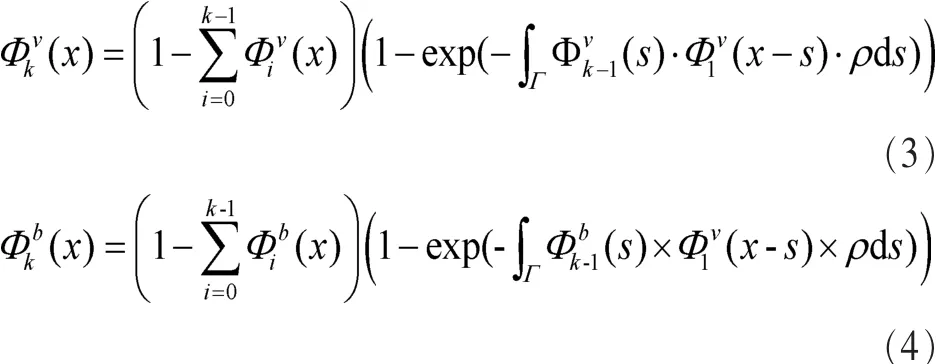

其中,K是链路连接的跳数,L是基站之间的距离,单位为m,ρ是车辆密度,即单位距离的车辆数量。是指基站是车辆的k跳邻居节点的概率,是指车辆是基站的k跳邻居节点的概率,计算式分别为:

Γ是指一个积分区域。根据式(1),可以得到圆模型下车辆上行连接概率和基站间距以及跳数之间的关系,如图2所示,当基站间距由1 000 m变化到6 000 m时,不同的跳数下上行连接概率不同,跳数越多,相同基站距离下连接概率越大。图3为不同基站间距和跳数下的下行链路连接概率,车辆密度为0.035辆车/m,实验结果证明,即使基站密度降低,跳数增加也可以使连通概率越高,可以看出,通过多跳通信的方式可以大大提高车路通信的连通概率。

[28]考虑了 Rayleigh(瑞利)、Rician(莱斯)以及Weibull(韦布尔)分布这3种不同信道衰落环境下的车辆连接概率,考虑到车辆之间通信距离的不同,信道衰减模型也不同:当发送车辆与接收车辆间距小于5 m时,衰落服从莱斯分布;距离更大时衰落服从瑞利分布;当发送车辆与接收车辆距离超过70 m时,使用韦布尔分布来描述衰落更加准确。

图2 不同基站间距和跳数下的上行链路连接概率

图3 不同基站间距和跳数下的下行链路连接概率

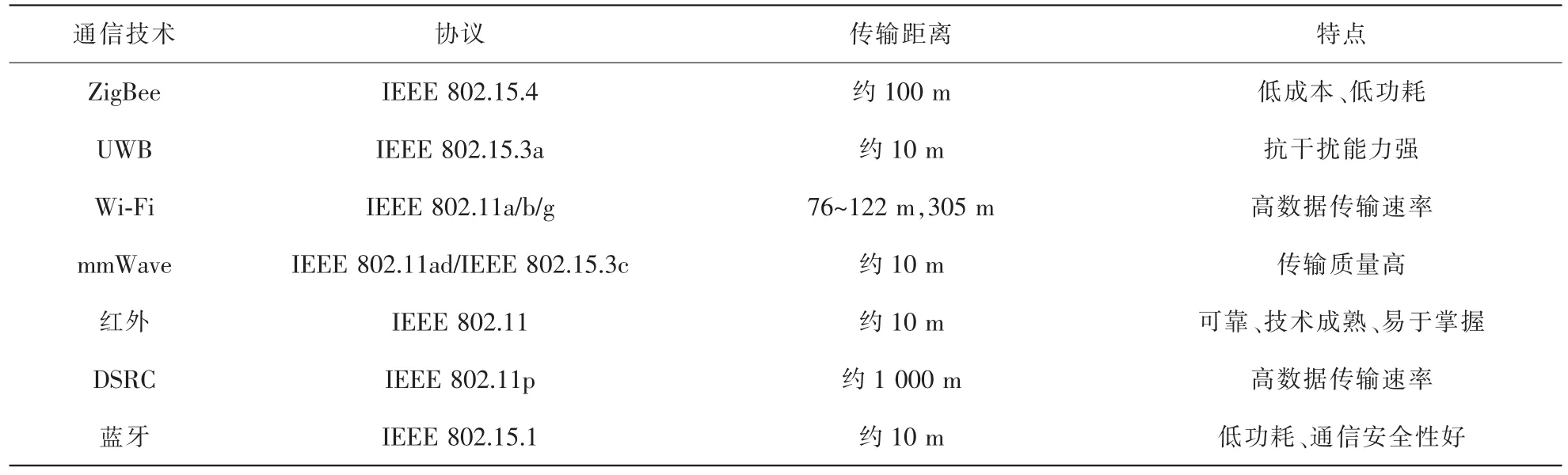

车载自组织网络中V2V和V2R通信模式的现有通信技术比较分别见表 1 和表 2[29-31]。

3.3 第三层云系统和大数据

表1 V2V通信模式的现有通信技术比较

表2 V2R通信模式的现有通信技术比较

车联网是一个云架构的车辆运行信息平台,车联网行业可以与汽车制造商、IT和通信行业、车载终端企业和电信运营商、移动互联网行业等结合起来,未来车联网将发展成为一个跨行业的大规模产业和市场,云平台则是实现大规模车联网的服务核心[16]。参考文献[32]提出“智能交通云”的概念,将云计算服务商提供的服务应用于智能交通系统子系统的计算设备层,利用云计算来服务于智能交通系统中心提供的各种应用,为提高交通安全,更好地向驾驶者提供交通服务。参考文献[33]提出一种新的基于车联网的云计算模型:VANET-cloud。通过在车辆上装载计算机设备,将传统的基于服务器和工作站的云基础设施拓展到车辆上,因此驾驶者不仅可以通过固定节点获取计算资源,也可以通过车辆这种移动节点来获取信息。VANET-cloud分为永久云和临时云,永久云模型由传统云基础设施构成,临时云模型由车载计算机以及移动设备组成。该模型能满足车辆驾驶者在行车过程中的数据计算需求。

大数据与云计算密不可分,大数据是指海量数据集,它开启了数据开发与利用的新时代[34]。如何快速地调度和利用车辆智能传感器收集到的汽车信息、车主诉求、行车环境等数据是一个重要的问题,所以车联网还需要非常高效的大数据处理能力。大数据技术的实时性、分布性、高效性以及预测性的特点,使得大数据技术在智能交通领域发挥着重要的作用。利用大数据技术,能够提高交通运行效率、提高交通安全水平,利用大数据的快速信息处理能力能够对交通动态实时监测,有效减轻城市交通拥堵、降低汽车排放,这对环境监测方面也有重要的促进作用[35]。参考文献[36]在交通数据量大且异构源多,实时性要求强,数据处理速度快的特点和交通应用需求的基础上,构建了4层结构的交通大数据处理体系框架,4层结构分别为:数据源层、数据处理层、知识层以及应用层,并分别从这4个方面论述该系统架构的主要研究内容和研究理论基础,为大数据异构信息融合技术的研究以及智慧交通构建智慧城市的研究提供了理论研究基础。

4 结束语

车联网作为智慧城市建设的重要组成部分,已经引起政府、企业以及各研究机构的重视。利用车车互联、车路连接、人车通信的方式实现更加智能、更加安全的驾驶,从而构建互通互联的智能交通系统是车联网的最终目的。目前车联网中的通信技术广泛应用在电子道路收费、交通疏导、驾驶辅助等方面,利用先进的卫星通信系统,还能实现更加准确的车辆定位,这对于交通应急救援、建立高效准确的智能交通诱导系统有重要的现实意义。随着5G等通信技术的发展,如何利用无线通信技术处理车联网中网络拓扑不稳定带来的传输质量差等问题是值得继续研究和探讨的重要课题。

参考文献:

[1]刘小洋,伍民友.车联网:物联网在城市交通网络中的应用[J].计算机应用,2012,32(4):900-904.LIU X Y,WU M Y.Vehicular CPS:an application of IoT in vehicular networks [J].Journal of Computer Applications,2012,32(4):900-904.

[2]丁强,方友祥.从智能交通系统到车联网 [J].中国新通信,2013,15(18):54-56.DING Q,FANG Y X.From the intelligent transportation system to the internet of vehicle [J].China New Telecommunications,2013,15(18):54-56.

[3] 程刚,郭达.车联网现状与发展研究 [J].移动通信,2011,35(17):23-26.CHEN G,GUO D.Present situation and the development research of IOV[J].Mobile Communications,2011,35(17):23-26.

[4]王建强,李世威,曾俊伟.车联网发展模式探析[J].计算机技术与发展,2011,21(12):235-238.WANG J Q,LI S W,ZENG J W.Analysis of development model of internet of vehicles [J].Computer Technology and Development,2011,21(12):235-238.

[5] 杨淼,潘冀.车联网无线传输技术研究[J].中国无线电,2015(8):33-36.YANG M,PAN J.Study of wireless transmission technology in the internet of vehicle[J].China Radio,2015(8):33-36.

[6]朱金华,于宁宁.无线自组织网络AODV路由协议研究[J].微计算机信息,2007(18):122-124.ZHU J H,YU N N.Research of routing protocol of AODV in Ad Hoc network [J].Microcomputer Information,2007 (18):122-124.

[7] 中国车联网车载自组织网络[EB/OL]. (2011-11-09)[2016-08-01].http://www.56products.com/News/2011-11-9/060EIHBJ0GCB4BI 5812.html.Vehicular Ad Hoc networks of China [EB/OL]. (2011-11-09)[2016-08-01].http://www.56products.com/News/2011-11-9/060EIHBJ 0GCB4BI5812.html.

[8]HARTENSTEIN H,LABERTEAUX K P.VANET 车载网技术及应用 [M].孙利民,何云华,周新运,等译.北京:清华大学出版社,2013.HARTENSTEIN H,LABERTEAUX K P.VANET vehicular applications and inter-networking technologies [M].Translated by SUN L M,HE Y H,ZHOU X Y,et al.Beijing:Tsinghua University Press,2013.

[9]封崇德.美国智能交通系统的发展与思考[J].西南公路,2003(2):69-73.FENG C D.ThedevelopmentandthinkingofAmerican intelligent transportation system [J].South West Road,2003(2):69-73.

[10]欧盟智能交通发展历程与基本概况 [EB/OL]. (2015-06-04).[2016-08-01].http://www.tranbbs.com/news/Worldnews/news_164599.shtml.Intelligent transportation development and the basic situation in the European Union[EB/OL]. (2015-06-04). [2016-08-01].http://www.tranbbs.com/news/Worldnews/news_164599.shtml.

[11]国外车联网市场观察美日欧三分天下[EB/OL].(2015-01-12).[2016-08-01].http://www.afzhan.com/news/detail/35073.html.Observation of oversea stelematics one-third of the world,the United States,Europe,Japan[EB/OL].(2015-01-12)[2016-08-01].http://www.afzhan.com/news/detail/35073.html.

[12]王笑京,沈鸿飞,汪林.中国智能交通系统发展战略研究[J].交通运输系统工程与信息,2006,6(4):9-12.WANG X J,SHEN H F,WANG L.The study on China’s ITS development strategy [J].Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology,2006,6(4):9-12.

[13]展望 “十三五”我国智能交通呈现六大发展趋势[EB/OL].(2015-11-27)[2016-08-01].http://www.ck365.cn/news/8/39818.html.For the “Thirteenth Five-Year Plan”six development trends of intelligenttransportation in China [EB/OL]. (2015-11-27)[2016-08-01].http://www.ck365.cn/news/8/39818.html.

[14]康思远谈拥抱车联网:别低估变革的速度[EB/OL].(2016-07-06)[2016-08-01].http://www.iovweek.com/guonei/1819.html.Kang Siyuan talk about embracing IOV:don’t underestimate the pace of change[EB/OL]. (2016-07-06)[2016-08-01].http://www.iovweek.com/guonei/1819.html.

[15]牛海姣.华为“三步走”[J].国企,2015(1):80-85.NIU H J.Huawei three steps [J].CHINA SOE Magazine,2015(1):80-85.

[16]车联网 [EB/OL]. (2014-11-05)[2016-08-01].http://www.ccgp.gov.cn/wiki/mcjs/201411/t20141105_4702043.htm.Internet of vehicle [EB/OL]. (2014-11-05)[2016-08-01].http://www.ccgp.gov.cn/wiki/mcjs/201411/t20141105_4702043.htm.

[17]HUSNJAK S,PERAKOVIC D,JOVOVIC I.Possibilities of using speech recognition systems of smart terminal devices in traffic environment[J].Procedia Engineering,2014(69):778-787.

[18]高卫燕.基于ARM/Linux的公交车载 GPS定位终端系统设计[D].重庆:重庆大学,2012.GAO W Y.System design of buson-board GPS positioning terminal based on ARM/Linux [D].Chongqing:Chongqing University,2012.

[19]殷建红.面向车联网的车载智能终端及其实现探究[J].无线互联科技,2013(8):31-34.YIN J H.Study of vehicular intelligent terminal and explored for IOV[J].Wireless Technology,2013(8):31-34.

[20]KHAIRNARV D, KOTECHA K. Performance of vehicle-to-vehicle communication using IEEE 802.11 pin vehicular Ad-Hoc network environment [J].International Journal of Network Securityamp;Applications,2013,5(2):143-170.

[21]MECKLENBRAUKERC F,MOLISCHA F,KAREDAL J,et al.Vehicularchannelcharacterization and itsimplicationsfor wireless system design and performance [J].Proceedings of the IEEE,2011,99(7):1189-1212.

[22]VIRIYASITAVAT W,BOBAN M,TSAIH M,et al.Vehicular communications:survey and challenges of channel and propagation models [J].IEEE Vehicular Technology Magazine,2015,10(2):55-66.

[23]倪善金,赵军辉.5G无线通信网络物理层关键技术[J].电信科学,2015,31(12):40-45.NI S J,ZHAO J H.Key technologies in physical layer of 5G wireless communications network[J].Telecommunications Science,2015,31(12):40-45.

[24]徐子健,于美.V2V技术在智能交通系统中的应用与改进[J].企业技术开发,2016,35(13):55-66.XU Z J,YU M.Applicationand improvementofV2V technology inintelligenttransportsystem [J].Technological Development of Enterprise,2016,35(13):55-66.

[25]薛广涛,李明禄.车联网关键技术与应用 [J].中国计算机学会通讯,2015,11(9).XUE G T,LI M L.Key technology and its application of IoV[J].Communications of the CCF,2015,11(9).

[26]吴迪.车联网V2R技术的研究进展 [J].中国计算机学会通讯,2015,11(9).WU D.The research progress of V2R technology for IOV [J].Communications of the CCF,2015,11(9).

[27]ZHANG W,CHEN Y,YANG Y,et al.Multi-hop connectivity probability in infrastructure- based vehicular networks [J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2012,30(4):740-747.[28]BABU A V,AJEER V K M.Analytical model for connectivity of vehicularadhocnetworksinthe presence of channel randomness[J].International Journal of Communication Systems,2013,26 (7):927-946.

[29]DAR K, BAKHOUYA M, GABER J, etal.Wireless communication technologies for ITS applications [Topics in Automotive Networking[J].IEEE Communications Magazine,2010,48(5):156-162.

[30]KHAIRNAR M V D,PRADHAND S N.V2V communication survey wireless technology [J].International Journal of Computer Technologyamp;Applications,2014,3(1):370-373.

[31]张瑞锋.车载自组网通信技术研究综述 [J].汽车工程学报,2014,4(2):79-85.ZHANG R F.Overview on vehicular ad hoc networks[J].Chinese Journal of Automotive Engineering,2014,4(2):79-85.

[32]钱哨,张云鹏,黄少波.智能交通云:基于云计算的智能交通系统[J].计算机与代化,2010(11):168-171.QIAN S,ZHANG Y P,HUANG S B.Intelligent transport cloud:ITS based on cloud computing [J].Computer and Modernication,2010(11):168-171.

[33]BITAM S,MELLOUK A,ZEADALLY S.VANET-cloud:a generic cloud computing model for vehicular Ad Hoc networks[J].IEEE Wireless Communications,2015,22(1):96-102.

[34]ZIKOPOULOS P,EATON C.Understanding big data:analytics for enterprise class hadoop and streaming data [M].New York:McGraw-Hill Osborne Media,2011.

[35]岳建明,袁伦渠.智能交通发展中的大数据分析 [J].生产力研究,2013(6):137-138.YUE J M,YUAN L Q.Analysis of big data in the development of intelligent transportation [J].Productivity Research,2013 (6):137-138.

[36]张红,王晓明,曹洁,等.基于大数据的智能交通体系架构[J].兰州理工大学学报,2015,41(2):112-115.ZHANG H,WANG X M,CAO J,et al.Architecture of intelligent traffic systems based on big data [J].Journal of Lanzhou University of Technology,2015,41(2):112-115.

Key technology of VANET in terminal-management-cloud model

ZHAO Junhui1,2,CHEN Yan2,HUANG Dechang1,HUANG Dacheng3

1.School of Information Engineering,East China Jiaotong University,Nanchang 310033,China 2.School of Electronic and Information Engineering,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China 3.Fangle Technology Company,Shenzhen 518057,China

With the increasing of traffic problems,such as traffic congestion,intelligent transportation system (ITS)becomes an effective way to solve the increasing transportation issues of the current traffic.Vehicular Ad Hoc networks (VANET)and vehicles as important parts of ITS have become focus of current research.Firstly,the development history and current situation of VANET both at home and abroad were introduced,and then VANET from the terminal system,management system,cloud system were analyzed respectively.Then,the V2V and V2R communication technologies of terminal system were introduced emphatically.In addition,VANET oriented traffic cloud and big data technology were outlined.Finally,application scenarios and the future development of communication technologies in VANET were discussed.

vehicular Ad Hoc network,communication technology,terminal-management-cloud model

s: The National Natural Science Foundation of China (No.61471031),Science and Technology Project of Jiangxi Provincial Transport Bureau (No.2016D0037)

TN929.5

A

10.11959/j.issn.1000-0801.2016225

2016-07-10;

2016-08-15

国家自然科学基金资助项目(No.61471031);江西省交通厅科研基金资助项目(No.2016D0037)

赵军辉(1973-),男,博士,华东交通大学、北京交通大学教授、博士生导师,主要研究方向为车联网中的无线通信技术、无线和移动通信(MIMO、OFDM、CDMA、合作通信、中继和认知无线电)、射频识别(定位技术、防碰撞技术和安全协议)和应用开发(停车场管理系统、嵌入式车载防盗系统和GPS导航系统开发)等。

陈燕(1993-),女,北京交通大学电子信息工程学院硕士生,主要研究方向为车联网中的无线通信。

黄德昌(1983-),男,华东交通大学信息工程学院中级实验师,主要研究方向为编码技术、通信系统。

黄大成(1971-),男,深圳市方格尔科技有限公司副总经理,长期从事无线通信设备的研发和管理工作,目前主要从事停车场管理系统及智能交通系统的开发工作。