新媒体语境下“代际冲突”的新呈现

2016-11-24陈祥

陈祥

摘 要:与对传播内容有严格筛选且传播路径非常单一的传统媒体相比,新媒体在更大程度上强调人的互动性以及信息传播途径上的多元性。正是这种互动性和多元性使得新媒体具有强大的制造“想象世界”的能力。“广场舞大妈”其实也就是在这种背景下被青年一代所构建出来的一个想象的群体,而这个构建出来的“大妈”的“虚拟身份”与“大妈”的真实身份之间的差距就是青年一代群体对她们的“污名化”生长的空间。“大妈”这个词本身其实反映了这个问题就是个代际问题。作为新媒体最主要使用对象的青年一代与新媒体运营者之间的“共谋”促成了“广场舞大妈”被“污名化”这一事实。对新媒体语境下的“广场舞大妈”污名化现象进行研究,不但能够揭示出现代社会“代际冲突”的表现形式和本质内涵,还能为我们反思新时代的代际关系问题提供样本。

关键词:新媒体;代际冲突;广场舞;大妈;污名

与罗伯特·D·帕特南(Robert D.Putnam)所谈论的美国社会当前“独自打保龄球”的现象相对应(帕特南:2011:13),中国社会席卷而来的“集体跳广场舞”现象也开始逐渐走进学者视野。显然,如果把“集体跳广场舞”现象归为中国社会的一个“通病”表面上看会显得有些武断,毕竟对于大多数中国人来说,“集体跳广场舞”的参与者只是那些所谓的“大妈”。但是“广场舞”作为一个社会事实,它的参与者却远不止“中国大妈”。在新媒体的大语境下,广大青少年网民对于“广场舞”的“热情参与”,使得“广场舞”作为一个新闻传播界的“热门话题”居高不下。“广场舞大妈”更是变成了一个青年网民疯狂“吐槽”的特定群体。那么,本打算以广场舞排遣孤独、沟通情感的“中国大妈”(王芊霓:2015:74),何以被“污名化”?“广场舞大妈”被“污名化”的社会机制如何?这当中反映了处于转型期中国社会的哪些社会心理矛盾?

一、“广场舞大妈”的媒体形象及其建构过程

(一)大众媒体中的“广场舞”

“广场舞大妈”在大众媒体中的形象究竟如何?对此,笔者决定通过对网络当中有关“广场舞”的新闻报道进行词频统计和话语分析。在新闻平台的选择上,笔者选择了“人民网”和“新浪网”,因为人民网作为互联网上最大的中文网站之一在新闻报道的覆盖率上有一定的保证,而新浪网又是一个网民互动程度比较高的网站,所以两者的结合比较能够反映某一特定新闻事件的整体面貌。接下来,笔者以“广场舞”作为新闻标题的关键词在“人民网”的网站上展开搜索,得出了5273项相关新闻。由于人民网中包括了各个省市的地方频道和一些类似于时政、社会和法治的专题频道,所以得出的新闻数量较多且重复率高而不好处理和把握。但是,根据我的研究对象“广场舞”作为一个社会问题的特殊性,我把搜索范围局限在了“社会”这个专题频道之下,并把所有这个专题下带有“广场舞”三个字的标题整理出来,得到了271项与广场舞有关的新闻标题。

接下来,笔者对由“人民网”得出的这271项新闻标题进行词频统计,得出的结果如表1所示。毫无疑问“大妈”与“扰民”、“噪音”一起成为了“广场舞”在新闻媒体上最直接的形象。尤其是“大妈”这个词,几乎与“广场舞”这个词绑了起来。所以,由此我们可以初步确定“广场舞”的媒体形象,即“其活动主体是大妈,她们占领一块公共地盘进行集体活动,并且在其活动过程中产生了大量噪音,影响到了广大居民的休息,因而引来了不少居民纠纷以及政府的介入等。”

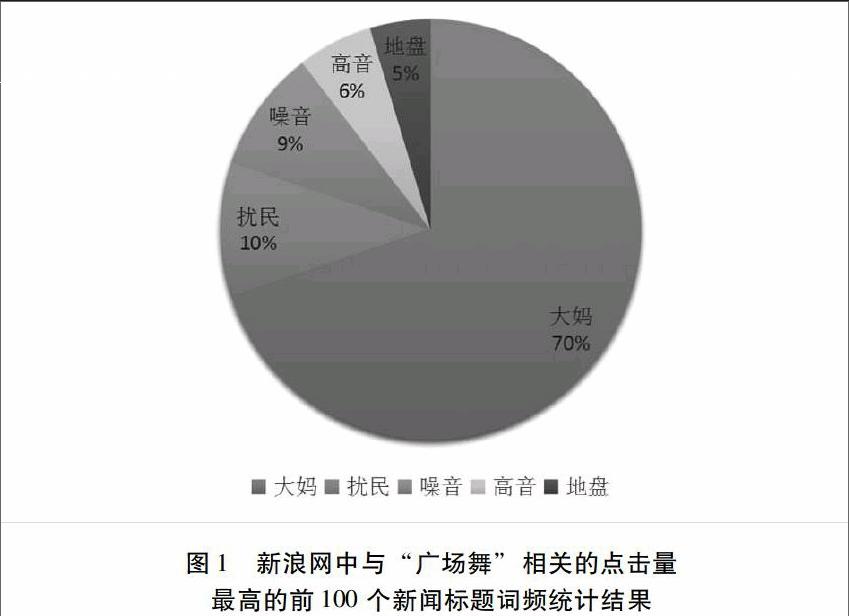

那么真是如此吗?笔者决定用新浪网的数据来进行验证。在新浪网展开与人民网一样的搜索,可以得到2888个相关项。但由于新浪网脱颖于他的“互动性”,所以笔者决定只对这2888个相关项中网民点击量最多的100项新闻标题进行词频分析。最后得出的结果如图1所示,其结果完全符合我们如上的统计和分析。所以,“广场舞”的媒体形象就是与“大妈”、“扰民”和“噪音”等词汇紧密关联的,是一个相对比较负面性的媒体形象。既然“广场舞”与“大妈”有如此紧密的关系,他们的结合又是如何在媒体中被建构的呢?

图1 新浪网中与“广场舞”相关的点击量最高的前100个新闻标题词频统计结果

(二)“广场舞大妈”媒体形象的建构过程

1、“广场舞”与“大妈”

带着如上疑问,笔者决定对人民网所得出的这271项新闻标题进行更深入的分析。首先,笔者按新闻发表的时间顺序由近到远依次排序。在排序的过程当中,笔者发现“大妈”在新闻标题中出现的次数是逐渐递减的。经过统计发现,前40条新闻标题中,出现“大妈”的次数有23次,而后40条新闻标题中“大妈”的出现次数却仅有3次。所以,毫无疑问,“大妈”这个词是后来才与“广场舞”联系起来的。

但是是什么时候呢?笔者由此追踪到了首次在人民网与“广场舞”有关的新闻标题中出现“大妈”这个词汇的时间是2013年8月2日。但是为什么“大妈”偏偏是在这个时间才开始出现?难道还有什么其它的特定背景促使它出现?

经过对网络新闻的一番搜寻,笔者发现“大妈”这个词从那个时候开始在新闻标题中流行起来原来是受到了另一个新闻事件的巨大影响。2013年4月15日,黄金价格一天下跌20%,大量中国民众冲进最近的店铺抢购黄金制品,一买就是几公斤,他们被称作是抄底黄金市场的“中国大妈”。“中国大妈”这一词是由美国媒体《华尔街日报》对当时的新闻报道所采用的“dama”这个单词发展而来的,虽然这一媒体把国际金价回升与中国大妈“抢金”联系了起来,但其实“中国大妈”的这一行为根本无法撼动整个金市,这么说只是一种调侃和笑话。这种对“大妈”这一特定群体的“怪异”行为的调侃很快就蔓延到了“广场舞”当中,并且与“广场舞”紧紧地绑了起来。显而易见,这都是“新媒体”的功劳。

2、“广场舞大妈”负面形象的建构

正如上文中对“广场舞”媒体形象的分析,“广场舞”与“大妈”紧密捆绑,又似乎总是与“扰民”、“噪音”、“纠纷”以及“管理”等表示负面信息的词汇相联系。难道“广场舞大妈”从其一出现在媒体中就是这样的负面形象吗?由此,笔者在“人民网”中把所有与“广场舞”有关的5273项新闻依次按时间先后顺序排列出来,并选取出了发表时间最早的20条新闻进行分析。这20条新闻标题当中最早的那条出现在2004年9月16日,标题是《七艺节“群星”绽放,广场舞精彩纷呈》。显然,这是对“广场舞”带有积极色彩的新闻报道。无独有偶,经过分析,这20条最早的新闻标题全都与第一条相类似,都是对一些“广场舞”赛事等活动的积极正面报道。而且,这最早的这20条新闻跨越了6年多的时间,这也说明“广场舞”及其参与者至少在这六年期间都是以一个比较正面的形象存在于媒体当中的,并且似乎并没有什么新闻价值(从其报道数量来看)。

那么从何时起,对“广场舞”及其参与者的报道开始出现负面形象呢?笔者找到了最早一条对广场舞进行负面报道的新闻是在2013年3月21日,新闻标题是:《广场舞噪音烦人被泼粪,民警出警10多次也没化解》,由此也是“广场舞”首次登上人民网中“社会”这一专题。但是,这在当时的舆论背景中看来更像是邻居吵架一样的个人纠纷,还并没有受到太多关注。而一直到2013年4月16日,新闻标题上财政再次出现负面性的标题:《居民扔“水弹”抗议广场舞扰民》这一标题之后,“广场舞”这一现象才慢慢被推到风口浪尖,越来越受到人们的关注。关于“广场舞”及其参与者的新闻当然也就骤增,“广场舞大妈”的负面形象由此也就被逐渐建构了出来。

所以,说道这儿,笔者甚至读者也会开始怀疑,这一过程是不是也与上文讲的“中国大妈抢金”事件有关?因为那个事件把“大妈”这个群体符号化了,而这群人的行为由于违反了社会的期望,她们的真实身份和这个虚拟身份之间构成了差距,所以她们被贴上了“怪异”甚至“荒谬”的标签。在这个标签之下,她们的其它行为似乎也就变得不合理了。仔细想想,如果真是这样的话,那不就是戈夫曼(Erving Goffman)在他著作中所提的“污名化”(Goffman:1986:25)吗?

二、广场舞大妈“污名”的发生机制与“代际冲突”

(一)广场舞大妈被“污名化”了?

笔者在上文中通过对与广场舞有关的新闻标题的分析,得出了“广场舞大妈”在媒体报道中的一个基本形象,并且对这一形象的建构过程作出了一些分析。很显然,如果仅从新闻报道来看的话,“广场舞大妈”确实是一个比较负面的、“妖魔化”了的形象(镇涛:2015:252)。但是,需要注意的是,新闻报道只是代表了新闻媒体这一方,而新媒体与传统媒体的一个重大区别就是互动性的大大提高。所以笔者认为仅仅分析新闻媒体这一方面是远远不够的,广大网民的观点和看法对于确定广场舞是否被“污名化”至关重要。于是笔者决定在“新浪微博”这一社交互动平台展开研究,以此确定网民的观点和看法。

通过对“广场舞”热门微博的搜索,笔者得到一则2015年4月16日发表于“人民网”官方微博上的消息,消息原文如下:

[大妈跳广场舞被楼上住户砸伤]14日晚,合肥一小区停车区,20名跳广场舞大妈遭高空撒落的沙石袭击,有人避之不及肩部被砸伤,这已经是她们连续三天遭袭。物业称停车场不属于公益广场,“她们擅闯领地”。甚至有住户对高空抛物者寻求安静的方式表示‘理解(中安在线)。

对于此事件,笔者想通过微博的评论分析得到普通网民的看法。于是搜集了微博下面点赞最多的100条评论并据此进行分析。在这100条网民的评论当中,只有12条评论没有赞同住户的砸人行为,其余88%的网民都认为“砸人”的方式“可以理解”或“干得漂亮”,甚至还纷纷提出“泼粪”、“扔雷管”、“砸准点”等等更极端的建议。而所有这100条评论都认为广场舞是“扰民”、“制造噪音”的行为,甚至还多次调侃大妈的其它行为。那么,所有这100个网民都是有了亲身经历后才作出评论的吗?分析得出的答案并不如此。100人当中只有3人有过与“住户”类似的经历,其余的网民其实都是对“虚拟出来的广场舞大妈”进行抨击。所以,毫无疑问,在网民心目中,“广场舞”与“大妈”紧紧“捆绑”了起来,而且这群“大妈”由于不符合社会的期待变成了“不太令人欢迎的一类人”(Goffman:1986:3)。“广场舞大妈”确实被“污名化”了。

(二)“广场舞大妈”污名化的机制分析

那么“广场舞大妈”是如何被污名的呢?笔者根据上文的分析构建出了一个“污名化”的分析框架:

图2 “污名化”的分析框架

根据这一分析框架,我们可以得知,我们日常提及的“广场舞”实际上有两个层面,即“现实的社会行为”层面的作为日常实践的“广场舞”,和“虚拟的社会行为”层面的人们观念中的“广场舞形象”。现实的社会行为可能会产生社会问题,比如集体跳广场舞会产生噪音而引起居民纠纷,这类社会行为不胜枚举,所以跳广场舞只是众多可能引起社会问题的社会行为的一种,并不稀奇。但是“广场舞”由于其某些特殊特征,如“热闹”、“易学”、“好操作”等等,因而吸引了一大批闲暇时间丰裕的中老年妇女,她们成了“广场舞”这一社会行为的主要践行者。显然,这群人成为了一个“想象的群体”,当这个群体的其它一些社会行为引起了较大社会反响了之后,这个群体就正式被社会“符号化”了。比如,2013年4月《华尔街日报》报道的“中国大妈抢金”事件,使得“中国大妈”这一群体被“符号化”了,“大妈”成了一种调侃。而为了应和“大妈抢金”这种引起了国际反响的事件,“中国大妈莫斯科红场跳广场舞”、“中国大妈法国卢浮宫前跳广场舞”等事件的报道使得“大妈”的“符号化”意义增强了。“广场舞”由于其“日常性”,在对“大妈”这个符号的构建中作用更大,“抢金”由于其少发性只是导火索,“广场舞”和“大妈”才是“黄金搭档”。

“符号化”了的“大妈”在日常言说中与“广场舞”紧密相连,于是“大妈”们所跳广场舞所引起的社会问题和社会矛盾也被日益放大,“跳广场舞”成为了一个人们谈论中的“虚拟的社会行为”,这一社会行为与“噪音”、“扰民”、“冲突”、“泼粪”等词汇密切关联起来。仿佛一说到“广场舞大妈”就想到“噪音”、“扰民”、“冲突”等等社会问题,这些都是被“放大了的”、“被普遍化了的”社会问题。正如笔者在上文中对新浪微博评论的分析所表现出来的那样,100人当中只有3人有过与“住户”类似的经历,其余的网民其实都是对“虚拟出来的广场舞大妈”进行抨击,他们抨击所根据的事实上大多也只是想象出来的“被普遍化”和“放大化”了的社会矛盾。“广场舞大妈”就是在这一机制的运作过程当中逐步被污名化了的。

(三)“广场舞大妈”的“污名化”作为一种“代际冲突”形式的呈现

1、新媒体中的“代”

与以报刊、广播和电视为代表的传统媒体不同,新媒体的运作更多地依赖于数字网络技术,所以新媒体的使用者和传播对象其实在很大程度上就是所谓的“网民”。根据《第35次中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示(如图3所示),中国网民有近80%的人都是39岁以下的青少年,所以在中国,新媒体的主要“操控者”实际上是广大的青少年。

图3 中国网民的年龄结构

此外,新媒体的最主要终端是智能手机和电脑,这些都是新时代的“器物文明”,年轻一代对于这些器物文明的掌握具有更大的优势。随着全球化和现代化水平的不断提高,依赖于智能手机和电脑的新媒体日益成为最主要的信息传播方式。但是由于其技术的现代性,一大波上了年纪的中老年人最终被排斥在了新媒体的使用对象之外。在代际更替还没有完全完成之前,这必然会成为一个严重的社会问题。毫无疑问,在以需求为导向的市场经济体制当中,新媒体的运作必然是会以其主体使用者的需求为导向,再加上新媒体背后从业人员年龄结构的年轻化,就使得“代”的这个问题在新媒体的运作当中被凸显了出来。

正如新媒体强加给中国中老年妇女以“大妈”这个称号一样,中国“大妈”在新媒体时代的传播语境中声音微弱,只能接受这种年轻一代强加给她们的“符号暴力”(布迪厄:2004:221)。所以,“广场舞大妈”这个词在新媒体语境中的广泛使用本身就反映了在新媒体成为信息传播最主要媒介的当今社会充满了代际差异的矛盾,而“大妈”们在这种代际差异对她们造成的窘境和弱势面前通常显得无能为力。

2、“大妈”的“自我期待”和年轻一代对“大妈”的“社会期待”

社会心理学家库利(Charles H.Cooley)提出“镜中我”的概念来反映个人是如何通过揣度别人对于自己的评价而来构建自我的一个过程(Cooley:2010:42),个体的“自我期待”就是在这个过程当中形成的。现阶段的“中国大妈”处在一个全球化和现代化急剧变迁的社会当中,在这个变迁的社会当中,他们感受到了一种铺面而来的焦虑,即害怕与时代“脱节”的焦虑。为了避免浸淫在现代器物文明当中的年轻一代(子辈)说自己“土”,各个阶层的中国大妈都在以各种方式试图让自己变得似乎“更时尚”。“跳广场舞”似乎就是她们眼里“变时尚”的一种方式,因为“跳舞”在她们眼里能够让她们展现体态以及触摸“潮流”——对“小苹果”、“最炫民族风”等网络流行歌曲的直接接触。

但是,“大妈”们的这种自我期待似乎是对“社会期待”的一种“误读”或“无力”。作为新媒体主流参与者的年轻一代对于“大妈”们的社会期待其实有两种,一种是传统意义上的期待,一种是现代意义上的期待。所谓传统意义上的期待指的就是要“守规矩”,“大妈们”就应该远离公众视野而回到家庭,做一个“安分守己”的“家庭主妇”。这是一种传统性别意识的回潮(王芊霓:2015:79)。但更多的年轻人对于“大妈”们的社会期待是希望他们以“优雅”的姿态安度晚年。因为他们常年浸泡在新媒体的信息传播过程中,因而接触到了很多西方发达国家中老年妇女度过晚年的行为方式,比如旅游度假、听歌剧、看画展等等。在年轻一代眼里,这些方式才符合他们对“大妈”们现代生活方式的理解。

正是如此,代际之间对于“现代化”理解的冲突,当然,也有的人说是“审美的冲突”,使得代与代之间的矛盾凸显了出来。

3、公民意识和价值观念方面的代际差异

在本文所有话语分析的案例当中,“广场舞”所带来的社会问题始终与“维权”有关系。这种权利意识的觉醒就是公民意识水平逐渐提高的一个表现。但是声称“维权”的几乎总是年轻一代,他们在新媒体互动载体当中对于他们权利的过度强调甚至让人们几乎忘了“大妈”也是公民、也有权利。然而,当谈“情理”的“大妈”与谈“权利”的“公民”相对立起来的时候,也正是代际冲突所显现的时刻。

由于中国传统社会长期以来法治意识的缺乏,以及建国早期以来公民意识教育的缺失,使得中国当今的老一辈人整体公民意识比较薄弱(洪万江:2015:176)。他们讲求的是“人情义理”,认为“有理走遍天下”、“情有可原”。再加上建国初期对集体主义的强调等等,一齐构成了老一辈人的社会生活价值观念。但是,现当代处于全球化和现代化时代的中国,对青少年一代“公民意识”的教育非常重视,尤其强调要唤醒人们在日常生活中的权利意识。法律似乎成了衡量一切社会行为的唯一准绳。这种对公民意识的强调其实是与“个体主义”的价值观念相伴随的,每个人都在经营着自己,尽量维护自己所“意识到的”权利。由此,即便他们参加集体性的活动,所怀揣的也是个体性的目的。

所以,当社会媒体的主流强调对“个人权利”的尊重之时,老一辈人和年轻一代的人在公民意识的“知识”方面其实是不平衡的。当整个社会的潮流崇尚这种“公民意识”的时候,“公民意识”就会比“人情义理”更有权力。而当“广场舞大妈”用传统的“人情义理”去与强调“法律权利”的年轻一代协商冲突的时候,“大妈”们总是会被甩到非常不利的位置。再加上他们对自己所拥有“权利”的无知,就使得她们成为了迅速变迁着的这个现代社会中的弱势群体。

三、结论与反思

作为新媒体最主要使用对象的青年一代与新媒体运营者之间的“共谋”促成了“广场舞大妈”被“污名化”这一事实。当然这当中还反映了处于急剧转型中的中国社会所面临的许多其它社会问题。其中非常重要的一个问题就是新媒体时代的“代际冲突”和“文化反哺”问题(周晓虹:2015:105)。在当今的中国,人口的继替落后于文化和观念的继替,中国文化骤然成为了米德意义上的“后喻文化”,年轻一代的人掌握了现代文化的主动权,并对向老一辈人的逆向文化传承负有重大责任。这样就使得中国许多方面的文化传承模式走向了“文化反哺”的方向。

值得注意的是,代际冲突与文化反哺首先应是一种全民该有的意识,否则类似于对“广场舞大妈”污名化这样的案例就会层出不穷,本来就在现代社会当中处于弱势的上一代人就会被甩得更远。在这个意义上,本文只是提供了这类问题的一个样本,新媒体时代的“代际冲突”远不止笔者所描述的那么简单。新的器物文明的不断发展和新兴科学技术的不断改革,必然对很多传统的社会价值观念造成冲击。那么在这冲击的过程当中,代与代之间如何和谐共存?文化反哺能否以及如何解决代际之间的冲突呢?这些都是值得我们深思的问题。

参考文献:

[1] 丹尼尔·史蒂文森,2001,《认识媒介文化——社会理论与大众传播》,王文斌译,北京:商务印书馆。

[2] 洪万江,2015b,《浅析我国公民意识的现状及其形成原因》,《法制与社会》第5期。

[3] 罗伯特·帕特南,2011,《独自打保龄:美国社区的衰落与复兴》,刘波译,北京:北京大学出版社。

[4] 玛格丽特·米德,1987,《文化与承诺:一项有关代沟问题的研究》,周晓虹,周怡译,石家庄:河北人民出版社。

[5] 马克思,恩格斯,1995,《马克思恩格斯选集》第一卷,中央编译局编译,北京:人民出版社。

[6] 马克·波斯特,2000,《第二媒介时代》,范静哗译,南京:南京大学出版社。

[7] 皮埃尔·布迪厄,华康德,2004,《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社。

[8] 王芊霓,2015,《污名与冲突:时代夹缝中的广场舞》,《文化纵横》第2期。

[9] 周晓虹,1988,《试论当代中国青年文化的反哺意义》,《青年研究》第11期。

[10] 周晓虹,2000,《文化反哺:变迁社会中的亲子传承》,《社会学研究》第2期。

[11] 周晓虹,2008,《冲突与认同:全球化背景下的代际关系》,《社会》第2期。

[12] 周晓虹,2011,《文化反哺与器物文明的代际传承》,《中国社会科学》第6期。

[13] 周晓虹,2015,《从颠覆、成长走向共生与契洽——文化反哺的代际影响与社会意义》,《河北学刊》第3期。

[14] 周怡,1994,《代沟现象的社会学研究》,《社会学研究》第4期。

[15] 镇涛,2015,《“妖魔化”的广场舞——广场舞媒介形象建构与反思》,《中外企业家》第1期。

[16] 中国互联网络信息中心,2015,《中国互联网络发展统计报告》,2月3日(http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201502/t20150203_51634.htm)。

[17] Cooley,H.Charles,2010,Human Nature and the Social Order,Montana:Nabu Press.

[18] Goffman,Erving,1986,Stigma:Notes on the Management of Spoiled Identity,New York:Simon&Schuster.

[19] Jaeger,Hans,1985,Generations in History:Reflections on Controversial Concept,History and Theory,Vol.23.No.3.