老年颈动脉粥样硬化斑块患者磁共振检查结果与临床症状的相关性

2016-11-24彭少华王成伟

彭少华 王成伟

(石河子大学医学院第一附属医院MRI室,新疆 石河子 832008)

老年颈动脉粥样硬化斑块患者磁共振检查结果与临床症状的相关性

彭少华 王成伟

(石河子大学医学院第一附属医院MRI室,新疆 石河子 832008)

目的 探讨老年颈动脉粥样硬化斑块患者的磁共振成像(MRI)与临床症状的相关性。方法 颈动脉粥样硬化斑块老年患者75例根据有无脑缺血症状分为症状组(观察组)和非症状组(对照组)。MRI检查比较两组管腔厚度、狭窄程度及斑块的成分。结果 MRI与彩色多普勒超声(CDFI)两者诊断颈动脉粥样硬化斑块结果具有高度一致性;观察组管腔狭窄程度、管壁平均厚度均大于对照组(P<0.05);观察组斑块脂质核心、斑块出血、斑块纤维帽破溃的比例均大于对照组(P<0.05);管壁平均厚度、纤维帽破溃是颈动脉粥样硬化斑块患者产生临床症状的独立危险因素(P<0.05)。结论 通过MRI对老年颈动脉粥样硬化患者的管壁情况和斑块成分进行分析,可以预测患者发生缺血性脑血管事件的可能性。

颈动脉粥样硬化斑块;磁共振成像(MRI)

颈动脉粥样硬化是确认的脑血管病危险因素〔1〕。颈动脉粥样硬化的主要原因是管腔中度狭窄或闭塞,引起血流灌注不足及颈动脉斑块破裂、栓子脱落,导致颅内远端血管栓塞〔2〕。斑块内部的成分是相较于斑块所致的管腔狭窄更大的危险因素〔3〕。颈动脉粥样硬化斑块的诊断主要有数字减影血管造影(DSA)、磁共振成像(MRI)、彩色多普勒超声(CDFI)这三种手段,本文就颈动脉粥样硬化斑块患者MRI检查结果及其与临床症状的相关性作以下探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院2012年5月至2013年8月颈动脉粥样硬化斑块的老年患者(年龄≥60岁)75例,根据有无脑缺血性症状分为症状组(观察组)和非症状组(对照组),两组年龄、性别、吸烟、饮酒、高血压、高血糖差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 诊断、纳入及排除标准 诊断标准:颈动脉粥样硬化斑块的诊断参照第7版《外科学》的诊断标准。纳入标准:①均符合颈动脉粥样硬化斑块的诊断标准;②均签署知情同意书。排除标准:①接受过颈动脉内膜剥脱术的患者;②有MRI扫描禁忌证的患者;③曾做过颈部放射治疗的患者;④有房颤等心脏病病史;⑤有血液系统、淋巴系统、骨骼肌肉等其他全身性组织和器官疾病者。

表1 两组一般资料的比较

1.3 研究方法 MRI与CDFI诊断颈动脉粥样硬化斑块结果一致性检测:另选取80例经DSA确诊的颈动脉粥样硬化斑块患者,分别进行MRI和CDFI检查,并相比较,以判断MRI诊断颈动脉粥样硬化斑块的准确性。判断方法:MRI检查:应用3.0T超导MRI扫描仪和专用颈部八通道表面线圈扫描以下序列:斜矢状面T1WI序列(定位相);TOF序列(定位相);PDWI、T2WI、T1WI;MP-RAGE;3DTOF和动态加强T1WI。采用FOV 13~16 cm,矩阵256×256,层厚2 mm,不间隔扫描。扫描过程重复两次,Z轴扫描范围包括T1WI、T2WI及PDWI 2.4~3.2 cm,TOF 3.2 cm。CDFI检查:患者仰卧位,头颈仰伸,充分暴露颈部,头部保持正中位或略转向被检查的对侧;首先,顺着锁骨内侧端横向扫描颈总动脉,然后沿胸锁乳突肌外侧纵向扫描,显示颈总动脉膨胀大分叉处后再扫描颈内动脉和颈外动脉。

1.4 观察指标 颈动脉分叉前后的管腔狭窄程度、管壁平均厚度。颈动脉粥样硬化斑块的成分:富脂质核心、斑块出血、疏松间质、纤维帽完整性。

1.5 统计学方法 采用SPSS19.0统计软件进行t检验,χ2检验,多因素Logistic回归分析。

2 结 果

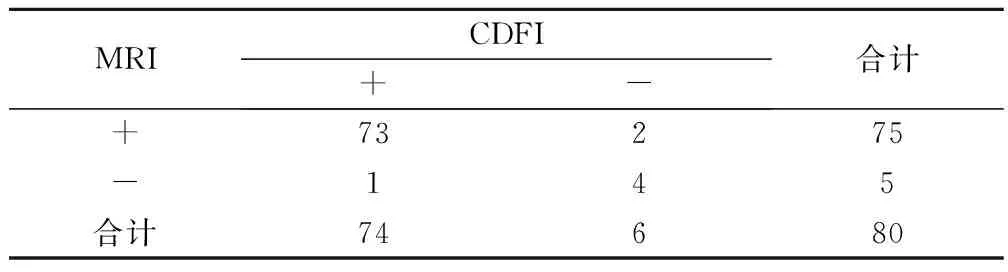

2.1 MRI与CDFI诊断颈动脉粥样硬化斑块的一致性 MRI与CDFI两者诊断颈动脉粥样硬化斑块结果的一致性采用Kappa值(一般认为Kappa值≤0.40时为一致性较差,Kappa值在0.40~0.75之间时为中、高度一致,Kappa值≥0.75时为一致性极好)估算。经统计学分析,MRI与彩超两者诊断颈动脉粥样硬化斑块结果的Kappa值=0.71,表明两者检出结果高度一致,且差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 MRI与CDPI检出斑块结果对比(n)

2.2 两组颈动脉粥样硬化斑块成分的比较 颈动脉粥样硬化斑块109个中观察组76个,对照组33个。观察组管腔狭窄程度、管壁平均厚度均大于对照组(P<0.05);观察组斑块脂质核心、斑块出血、斑块纤维帽破溃的比例均大于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组颈动脉粥样硬化斑块成分的比较±s)

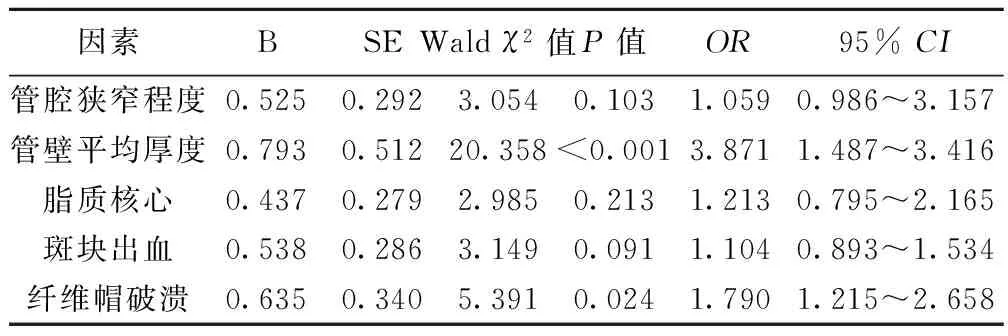

2.3 两组临床症状的危险因素分析 管壁平均厚度、纤维帽破溃是颈动脉粥样硬化斑块患者产生临床症状的独立危险因素(P<0.05)。见表4。

表4 两组临床症状的危险因素

3 讨 论

颈动脉粥样硬化斑块是诱发缺血性脑血管事件的高危因素,二者关系密切,并已被循证医学所证实〔4〕。研究表明高分辨率MRI可以清楚地呈现颈动脉管壁及粥样斑块的各种内部成分,并可以定性、定量地分析斑块成分,判断其稳定性〔5,6〕。

本研究显示,MRI的检查方法诊断颈动脉粥样硬化斑块的结果和常规CDFI检查方法具有高度一致性,是一种准确而可靠的检查方法,并在颈动脉粥样硬化斑块的诊断过程中,较DSA和CDFI有自身的优势:①DSA虽然是诊断颈动脉粥样硬化斑块的金标准,但该方法为有创性,且价格昂贵〔7〕,而MRI的检查方法是无创的,且价格适中;②CDFI由于操作手法和颈内动脉的走行位置,其检查范围较为局限;再者,CDFI空间分辨率较低,不能很好地显示病变细节,比如斑块的边缘、轮廓,斑块的内部成分均不能很好地显示〔8〕。

本研究说明颈动脉粥样硬化患者管腔狭窄程度、管壁平均厚度及斑块富脂质核心、斑块出血、斑块纤维帽破溃的比例对其临床症状有较大影响:①纤维帽破溃增加了斑块的临床风险,故有相应缺血症状的斑块更易发生纤维帽破溃〔9〕,反过来,纤维帽破溃加重了患者相应缺血症状;②斑块内部脂质核心比例的增加使斑块的负荷加重,进而引起斑块破裂,导致缺血性症状的发生〔10〕;而脂质核心的大小和组成亦对斑块的破裂有较大影响〔11〕;故不管脂质核心是增大还是增多,均不利于患者临床症状的发展;③斑块出血标志着稳定斑块向危险斑块发展,加速了颈动脉粥样硬化的发展进程,使斑块表面形成血栓,是患者出现临床症状的较强刺激因素〔2〕,故加快临床症状的不利进展;④颈动脉早期硬化的标志是颈动脉内膜-中膜的增厚〔12〕,即颈动脉管壁的增厚,发展的一般顺序是“动脉血管内膜粗糙、血管内模-中模增厚、粥样斑块形成、管腔狭窄或栓子脱落”,故管壁增厚加快颈动脉硬化的进展;⑤动脉管腔狭窄是导致缺血性脑卒中高发的主要因素〔7〕,而血管狭窄的程度是目前临床上判断颈动脉是否需要进行干预性治疗的主要标准〔12〕,故颈动脉管腔狭窄不利于临床症状的发展。

1 Dai JP.We must pay special attention to MR imaging for evaluation of vulnerable plaque〔J〕.Chin J Magn Reson Imaging,2010;1(6):406-7.

2 雷 云,丁 里,任丽香,等.3.0T MRI对颈动脉粥样硬化斑块成分分析及分型的研究〔J〕.磁共振成像,2015;6(6):430-6.

3 Ibrahimi P,Jashari F.Coronary and carotid atherosclerosis:how useful is the imaging〔J〕?Atherosclerosis,2013;231(2):323-33.

4 罗 南,刘一,范占明.MRI评估颈动脉粥样硬化斑块成分、类型及其与临床症状的相关性〔J〕.中华临床医师杂志(电子版),2013;7(23):10519-24.

5 Yuan C,Miller ZE,Cai JM,etal.Carotid atherosclerotic wall imaging by MRI〔J〕.Neuroimag Clin N Am,2002;12(3):391-401.

6 Kramer CM.Magnetic resonance imaging to identify the high-risk plaque〔J〕.Am J Cardiol,2002;90(1):151-71.

7 李金峰,王永昊,马 林.颈动脉粥样硬化斑块的超声和磁共振对比研究〔J〕.中国医刊,2010;45(7):38-9.

8 潘秀珍.B超与高分辨MRI诊断颈动脉粥样硬化斑块的价值〔J〕.中国老年学杂志,2013;33(4):820-1.

9 Young VE,Sadat U,Gillard JH.Noninvasive carotid artery imaging with a focus on the vulnerable plaque〔J〕.Neuroimaging Clin N Am,2011;21(2):391-405.

10 Takaya N,Yuan C,Chu B,etal.Association between carotid plaque characteristics and subsequent ischemic cerebrovascular events:a prospective assessment with MRI-initial results〔J〕.Stroke,2006;37(3):818-23.

11 于熙滢,周大亮,郝 丹.光学相干断层成像检测家兔腹主动脉易损斑块的实验研究〔J〕.中华老年心脑血管病杂志,2014;16(12):1265-8.

12 宋国亮,赖党强,陈奕鹏.颈动脉粥样硬化斑块的影像学诊断价值〔J〕.当代医学,2010;16(7):87.

〔2015-02-08修回〕

(编辑 苑云杰)

2014年新疆生产建设兵团卫生科技项目(No.2014-1)

王成伟(1965-),男,硕士,主任医师,主要从事头颈部血管影像研究。

彭少华(1980-),男,硕士,主治医师,主要从事头颈部血管影像研究。

R543

A

1005-9202(2016)19-4749-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.19.034