万周迎:让他们自信健康地生活

2016-11-23

提到盲人,总会想起阿尔·帕西诺的那段探戈。

8月9日下午,在一个视障儿童的脸上,我们看到了同样的自信。全国数十名身怀“绝技”、出手不凡的弱势儿童集中展示他们的风采。

当天,30余名来自全国各地的残障、留守儿童参加了侠友新社主办的“非视觉太极”系列公益活动开幕式。活动包括“非视觉太极”摄影展、夏令营、VR视频体验、国学主题沙龙等。

8月1日到31日,在北京王府井新燕莎金街购物广场七层举办的以“非视觉太极”为主题的系列公益活动,带来完全不同的公益体验。由中华少年儿童慈善救助基金会“侠友太极书院”精心筹划的这场公益系列活动异彩纷呈、震撼人心。

本刊综合《公益时报》、环球网、中国公益在线等

目的就是为了帮助弱势孩子

今年的开幕式活动于8月9日举行,特邀中华儿童慈善救助基金会(以下简称:中华儿慈会)理事长兼秘书长王林与荷兰大使馆教育参赞等使馆官员作为嘉宾出席活动。此外,今年来自全国各地受到“非视觉太极”项目帮助的39名儿童和各界中外嘉宾同聚北京,在王府井新燕莎金街购物广场公益摄影展的现场,参加本届“侠友心·太极梦”系列公益活动开幕式。经过万老师亲手提点,孩子们现场展示他们精心编排的节目,这是他们表达感恩的一份珍贵心意。

开幕式上,中华儿慈会理事长兼秘书长王林在致辞中说道,中华儿慈会坚持“以慈为怀、从善如流、呵护未来、促进和谐”的宗旨,成立6年来救助了100余万名儿童,至今筹集善款额超过7亿元。同时,“侠友心太极梦”项目是由中华儿慈会童缘联劝项目资助下,逐渐成长为一个独立的项目。童缘项目是中华儿慈会推出的资助型、支持型项目,通过资助民间公益项目、支持公益组织联合劝募、开展各类儿童公益活动、建立公益实践基地、开展公益组织能力建设培训等方式,支持民间公益组织的成长,从而帮助到各类困境儿童。几年来,通过中华儿慈会募集的善款,童缘项目已经陆续资助了214个公益项目,支持了49家公益组织开展联合劝募工作,开展超过300余次的公益活动,吸引了8万余志愿者投入22余万小时的志愿服务。童缘项目于2012年4月荣获国家民政部颁发的“第七届中华慈善奖”。2014年,中华儿慈会正式成立“童缘资助中心”,更好地为民间公益组织和弱势儿童服务。

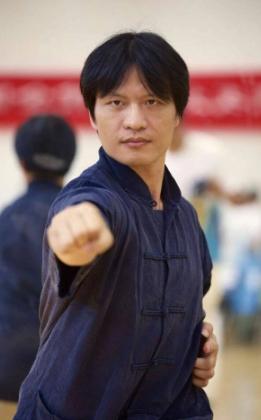

侠友书院万周迎院长在致辞中表示,通过努力,侠友新社成为中华儿慈会童缘项目执行机构。之后,在社会各界的大力支持下,侠友新社在北京朝阳区三元桥北的凤凰城创建了侠友太极书院。侠友太极助盲项目成为中华儿慈会合作项目后,进入了一个崭新的发展阶段,这里环境优美,安静舒适。以传统太极拳、传统文化及传统中医为媒介,侠友太极书院是一个健康友好的残健互助交流平台。侠友以自己独特的方式,为盲人和其他残障人士探索一条自尊自立自强的发展模式,在这里大家各自做自己擅长的事,优势互补,共同努力创造高品质的生活质量和阳光的生活态度。此外,万周迎还特别感谢中华儿慈会童缘项目给他们提供启动资金9万元,并在项目启动之初提供的大力帮助,也希望童缘项目可以帮助更多爱心组织稳步发展。

活动中,视障、听障、留守孩子们一起为所有观众表演了刻苦排练的节目,孩子们腰部一开一合,配合着呼吸鼓荡,裆胯在不断地旋转,充分展现出所学太极的功夫内涵,不是普通的太极操。节目以古朴的《出塞》开始,以侠友太极七势拳结尾。孩子们的精彩表现和憨萌姿态,赢得了阵阵掌声。

全国各地的残障、留守儿童于8月4日抵达北京,参加为期8天的“非视觉太极”公益夏令营。这个暑假,除了能让万周迎老师面对面、手把手地指导太极动作,夏令营期间,“太极书院”还带领这些孩子游览故宫、国家博物馆、天坛等首都名胜,并参观钧天坊,了解中国最古老的传统乐器之一的古琴。

“非视觉太极”项目目前已遍布全国近30个省市地区。与一般的健身完全不同,侠友太极的主旨是“医武相合、身心并育”。侠友书院以太极为核心,贯穿了整个国学精神,教授国学课程和礼仪。

什么是“非视觉太极”?

所谓“非视觉太极”,顾名思义,是指颠覆传统的以视觉为主要接受和参照途径的学习方式,通过聆听、触摸和用心对比、感受等其他感官及体会方式学习太极拳。这个概念最先来自侠友的太极助盲教学实践,但并不仅限于盲人群体。

万周迎认为,视觉只是一个学习的通道,而将拳法要领通过身体动作正确体现,建立身体感觉和要领之间的直接关联,这才是最重要的。“非视觉太极”可以最大可能地去除个人技能和门派的束缚,让习练者顺利地回到太极的根本上去。同时去除身心的僵硬和执着,将流于表演和有意做作的东西通过练习化掉。所以,“非视觉太极”体现一种平等的精神,用规范和要领来替代明师的作用,降低了太极拳入门的门槛,让摄影展示弱势儿童成长之路

位于新燕莎购物广场七层的摄影展上,展出的数百幅摄影作品来自多位专业摄影人及艺术家,还有部分作品出自公益项目学校的老师们之手。透过画面,令参观者感受到当代社会弱势儿童内心的忧郁和焦虑,他们原本封闭的自我与高速发展的社会显得格格不入。然而,孩子们在经历痛苦的过程中,也不断努力地突破自我,在心灵得到成长的同时,寻求到自信、健康和快乐。

关于“盲人太极”公益项目

侠友新社从2010年开始进行“盲人太极”的公益项目,教特殊儿童、留守儿童和贫困地区的儿童太极文化,至今经历了7个寒暑,在全国各地近30所项目学校开展实践。

创始人万周迎认为,刚柔并济,以柔克刚,这个道理很多人需要经历坎坷才能悟到,而这些玄妙的道理就蕴含在太极拳的一招一式中,孩子们在太极的张弛之中领会到人生道理。对于他们来说,不仅需要物质上的援助,更需要予以心灵上的关怀。建立起坚韧正直的人格,才是他们未来的财富。

来自孩子们的真实故事

盲童小明(化名)来自大连盲聋学校,他说:“同学们都是非视觉太极的粉丝,非视觉太极带给了我们积极的改变。”

小明是大连盲聋学校五年级的孩子。他自幼父母离异,跟着年迈的爷爷奶奶一起生活,家庭经济拮据,生活条件很差。他从出生那一刻起,他的头发、虹膜和皮肤就是白色。医生告诉他,他的视力和体质都比较差,而且在户外要定时涂抹防晒霜,戴帽子,正午不能出门。他总是喜欢戴着耳机听歌曲、相声等节目,不怎么关注别人,因而大家说他是“呆萌小白”。

两年前,小明开始接触太极。他学的快,而且没事的时候总是暗自揣摩,站桩他也喜爱。他一打起太极拳,眼神立刻犀利明亮了起来,专注和痴迷溢于言表。他说:“最开始跟着老师打太极,后来习惯了天天打,发现身体变好了。班级在四楼,以前上楼总是气喘吁吁的,现在我的身体好像轻了好多,如果班级在十楼,我也会一溜烟地跑上去。我要坚持打太极,并且告诉身边的人,打太极吧,真是太神奇了!”

留守儿童小丽(化名)来自江西,11岁,她的父母常年在外打工,只有春节才能回家看看。小丽跟着爷爷奶奶生活。学校里像她这样的孩子还有很多。接触了太极和国学以后,小丽更懂礼貌了,学习成绩也提高了,以前经常爱感冒,现在半年、一年都不会感冒。

留守儿童田娇(化名)今年还不到10岁,她虽然身体瘦弱,身材娇小,但是练习太极拳很是积极努力,在全校的孩子中出类拔萃。今年到北京参加夏令营,田娇非常开心。她训练特别努力,每天的衣服都被汗水湿透了。