智治天道创泼彩

2016-11-23徐子印

文/徐子印

智治天道创泼彩

文/徐子印

Managing the Dao with intelligence and creating the method of splashing colors

Mr. Xu Ziyin is a great master of design art of China, a contemporary Chinese painter of ceramic landscape, a winner of the “Chinese Arts and Crafts Lifetime Achievement Prize” issued by China National Light Industry Council and China Ceramics Industrial Association. He was born at Yugan, Jiangxi Province on Jan. 1st , 1940 and graduated from Jingdezhen Ceramic Institute in 1961. He has engaged in the research of ceramic art and the creation of ceramic works in former China Ceramic Research Institute of Light Industry for nearly 50 years. He used to be an editor of fine art of the magazine titled 《China Ceramics》,accumulated rich artistic nutrition,explored and created the new technique and new painting method of color splash for ceramic landscape paintings. His works focused on the performance of natural texture together with ink charm effect, showing new intelligence and life of nature and having artistic appeal.

陶瓷泼彩作为新型的画种在陶瓷美术花园中,以玄妙神奇的“花种”面世时,那充满自然肌理的画道之作,便赢得社会上赞美的掌声,受到欢迎,大大地鼓励了创造者坚持到底的勇气和决心。

其实在瓷面上泼墨很早就有人想利用樟脑油炸性产生的肌理作画,可是没有形成画种,主要原因是樟脑油作为色料的稀释剂,流动时出现的自然肌理在油料的炸性下无法控制,很快就变得模糊不清,真使人望而叹之!如何控制樟脑油炸性,将传统装饰材料自身产生肌理的客观规律用来作画,就得用智慧去研究探索出解决油料炸性的问题。为此,笔者于1993年经过多种方法试验性的实践,终于寻找到利用酒精快速干燥的特性,探索出酒精、油料、颜色掺和在一起调配量的理想比例,掌握了泼彩生发自然肌理的规律,进行创作时,获得了稳定的肌理和墨韵效果,为陶瓷泼彩成为新型画种奠定了基础。

陶瓷泼彩(墨)是中国画泼墨的启发下产生的。中国画泼墨指用笔饱含水墨,淋漓酣畅,如“泼”一般运行在宣纸上,流荡渗晕,并不排除用笔。陶瓷泼彩也可以用中国画泼墨的方法,但是最能发挥材料特性的方法是将色料直接倾泼在瓷面上,快速流动产生有运动感的肌理和墨韵,这是中国画泼墨达不到的艺术效果。因为中国画泼墨的载体是吸水的宣纸,陶瓷泼彩的载体是不吸水的瓷器,载体不同,所以有截然不同的肌理效果。陶瓷泼彩充分显示了材料自身独有的审美特征,其肌理和墨韵,丰富多变,既有绘画性又有装饰性,二者相互融通,形成了陶瓷自己赋有的艺术语言。这种自然天成的语言,是物质流动变化的客观规律所决定的,非人工智能可以左右的。

艺术的发展,靠的是开掘艺术语言,并用之创造出相应的艺术形式。历史每一次艺术形式、语言的演进和变革,都意味着一次新的继承与发展。例如彩陶、唐三彩、影青刻花、青花、古彩、粉彩、新彩等,都是开发了新的装饰材料或新的装饰技法,带来了新的艺术语言和形式。但是,无论怎样变都离不开对客观事物的认识和表现。当下陶瓷泼彩的继承与发展,重要的是坚守传统的民族精神,强调师法造化,深入大自然,用智慧去研究“天道”之理(自然界及其发展变化的的客观规律),感受山水画创作之本体——现实山水所给予的无比关照,努力领悟“天人合一”的内涵。只有这样才能把在自然界体察到的物象,感悟到的宇宙大生命和宇宙大境界,通过高度概括的泼彩程式、肌理符号,表现出自然之大美,并将主观思想情感浓缩于这个程式中,故这个程式中包含了自然物象的神韵和艺术家情感的融通,表现出新颖的艺术精神,让观照者感受到自然界经过艺术智慧的提炼,重建的物象更能突显大自然的美景,从而获得认同与享受。

一、泼彩工艺与技巧

陶瓷泼彩的肌理和墨韵,是靠颜色流动凝积而成的。如何使肌理获得千变万化的艺术效果,必须深入研究装饰材料的属性,认识到事物变化的客观规律,方能把无生命的材料蜕变成为一种有生命的艺术语言和形式。泼彩使用的是传统颜料,但是,在新的理念、新的思维和新的技术下,能够挖掘出人们 从未认识到材料的某些属性。经过多种试验,才知道要充分发挥传统色料流动生发肌理的特性,必须舍弃用笔作画的方法,改用泼彩作画的技法,通过色料快速流动产生的自然肌理和墨韵,具有丰富多变而和谐的、若似高温花釉窑变的艺术效果,它既有运动的生命力,又有色彩密集凝重和清新的形态;既有绘画性,又有装饰性,用来创作泼彩山水画,赋有极大的表现力。

(一)颜色配制的工艺流程:1、把色料充分研磨成微细粉沫,越细越好,有利于和液体混溶;2、搓料,用乳香油调和颜色混搓,当颜色和油料搓到面糊状即可;3、把搓好的颜色放入小杯中(画大件视瓷器大小选用容器),倒入极少量的樟脑油,不断搅拌,使油料均匀;4、最后将大量的95%以上的酒精倒入颜色杯中,用毛笔不断搅拌,使颜色和酒精彻底溶透,变为色水;5、小样试验,把调配好的色水倒出一点点在瓷器上,经过顺反方向多次往返流动,如果色彩没有肌理,只见淡淡色影,可见颜色放量不够;如果色彩成块面状无肌理出现,说明酒精量放得不多。据上述问题酌情处理,把色水配制好,才能进行泼彩作画。

(二)泼彩技巧:1、淡色先泼,淡色未干时快速泼上浓色,是使浓淡色面交界处互相渗透,得到和谐过渡的艺术效果;2、色水倾泼在瓷器上,先按顺逆来回方向反复多次流动,使色水在瓷面上流淌均匀,多余的色水须及时排除,再继续流动会生发肌理和墨韵。当肌理流动到位时,全见单线组合,显得很单调,必须快速改变方位流动,或斜向左右,或垂直上下流动,要根据山石物象和画势的需要,酌情选择流动方向,使单线型肌理边沿流出细腻的小线肌理,同时还有可能出现山坡石壑的形态,增添了肌理画面的复杂性,也可以使肌理图形互相连接,加强了画幅的整体性;3、控制流速,或快或慢、甚至停流,都是要视画中创意需要,流速快肌理色相较淡,流速慢肌理色相较深,平放停流更能多积色料,增强深浅虚实的色彩变化运动感,产生艺术节律;4、两色混泼时,首先泼好第一色,待未干时再泼第二种颜色,快速流动,泼量多少根据需要,但不宜多泼色水,因色水过量会影响已泼好的第一种色相。多色泼彩也可以同时泼色,关键是倾倒色水时,各色之间的间距要拉开,如无间距各色流动时相互混合,难得各种色相的显示;留了色水间距,各色在流动时既可各显其色,又能相互渗晕,自然溶合,获得丰富多彩、天然而成的肌理和墨韵的艺术效果;5、海绵拍色:泼彩山石肌理图形构成后,必须快速根据画中色彩虚实深浅的需要,用海绵轻拍肌理图纹,塑造山水意境,营造“气韵生动”和赋予画面的节奏感。

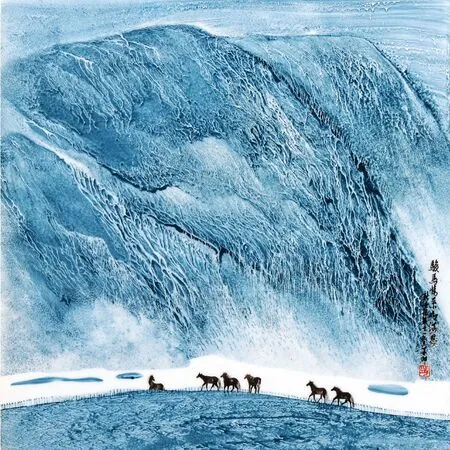

《骏马情系山河恩》

泼彩技巧,不等于泼彩艺术,单靠技巧是达不到艺术效果的。因为艺术是一种新的创造,技艺则往往是传统上早已存在的东西。技巧不等于艺术,技巧是绘画的手段,是一种力量和能力。技巧要通过思想、观念和情感融入物象之中,才能见到其作用。技巧的作用发挥得好坏,是由艺术家的文化素质、艺术修养、审美趣味和品行艺德的崇高或低下来决定的,否则不具备这些条件者,是无法使技巧画出有学术价值的作品。

二、泼彩是传统的发展

陶瓷艺术是伟大的,它是中华民族造型艺术的先驱,当远古的祖先揉搓泥巴时就萌生了陶艺的元素。从古典彩陶到现代陶艺,漫长的历史河流中,看到了祖先初始和先贤智士的陶艺制作对各种天然材料的利用把握了陶瓷材料的属性,积累了丰富而成熟的实践经验,形成了一整套陶瓷艺术独特的语言和审美形态,积淀了中华民族特有的陶瓷文化价值观和审美意识的倾向。

传统陶艺的发展,每个朝代的创造性的艺术形式都是在传统基础上发展的,其艺术形式和审美趣味,均是传统的继承和发展,包含了民族艺术的特征和陶瓷特有的美学内涵。当代艺术家仍然在学习继承传统陶艺的制作工艺和装饰技法,特别是借鉴中国画的表现形式和技艺在陶瓷美术中应用,丰富了陶瓷绘画的品种,摆脱了图案装饰性的束缚,艺术家能够利用瓷器载体,把主观意识和对自然界个人的理解认识,在陶瓷绘画中得到较直接的表现,开拓了陶瓷美术纯艺术性创作的新途径。由此看来,陶瓷绘画的发展,仍然要对传统中国画的理论作深入的学习理解,以便更好地应用于陶瓷绘画中,提高创作水平。

(一)泼彩构图求画“势”

陶瓷泼彩山水画,是受中国画泼墨的启迪而发展的,泼彩的过程中贯穿了国画传统理论的精神。中国画非常重视画“势”,作画以有“势”为上,有气势则精神贯串,意境活泼。郭熙论“势”堪称宋一绝:“山水,大物也,人之看者须远而视之,方见得一嶂山川之形象”,近者玩习,不能见“错综起止之势”,画山水须分“大小宗主”,使“其象若大君赫然当阳,而百辟奔走相会 ,无偃蹇背却之势”。这些论述是对整幅山水造型总体布局的深刻认识。郭熙这种论述也是关注自然界体察物象世界客观规律中所获得的画道,对于今人山水画创作有极为重要的指导作用。古人王微(山水画家)的论述“夫言绘画者,竟求容势而已”,指出绘画艺术创造不过是最终追求在画中容纳“势”罢了。

陶瓷泼彩的客观规律是肌理墨韵大面积生发,塑造大山巨石方能体现肌理独有的审美特征,又能表现山石运动生命力的自然纹理和意象形态,使山石得“势”。画“势”就是由每个局部山石等物得“势”而构成的,画“得势”,是绘画进入高层次艺术境界的关键,故造“势”须贯穿在泼彩的全过程中。

泼彩肌理变化无穷,不能人为控制,利用它作画全凭肌理图形发展趋势激发天机偶触的灵感来临,机神所到,应手而得的灵感,便有运筹经营山水的创造力。当色料在快速流动的肌理形态继续扩展时,如有神助,触处成春,从肌理图形潜在的审美意识中,想象到能与天地精神往来的境界,并能凭借与天地精神相融通的气势,得心应手地泼洒色料创作一个个生机勃发的艺术形象,着眼于峰石泉流“势”的描绘,力求赋予自然风物以生命、感情和意志。在泼彩山水布局时首先要让主要的山峰在画中得“势”,这全依赖色料流动的方向到位,一旦主要山峰形态得“势”,必须快速变更流动的方向,使主峰肌理继续向变更的方向流动,生发出细小肌理线条,还可能产生山坡小峰,或奇异怪石,增添了不少局部景象的表现。局部物象添加得“势”应在整体画“势”需要的可能性下进行,应考虑到山石远近联络,山峦前后左右的关系,令其物象之间,虽有断续虚空之处,但仍与山势合一不涣散,团结一体,使迂回而接山水血脉。局部组合须相互必有有机的或隐或显,又主次分明的“气脉”联系,合而观之似一气呵成,获得“天人合一”的艺术境界,必有整体山水的画“势”,“气韵生动”也就在其中。画得“势”,可以突破静止时空,活化和深化意蕴,能使观者的心灵发生共鸣,有着无穷无尽的联想。

(二)艺术节律寄托大小“开合之势”

传统山水画也重视“自然开合”,“势”的开合本于“自然之开合”,“天地之故,一开一合尽之矣”的论断,显然这“一开一合”是涵盖宇宙万物运动规律性的总结。开合收放是“势”的节奏,也可以视为绘画作品的节奏。陶瓷泼彩时,开之“势”是贯穿在肌理流动的过程中,有纵恣飞举的动态,能生发无穷之意;合之“势”是对肌理图形的收拾、集束,也是“势开”的归宿,还可能是后面“势开”的准备。清代沈宗骞说画面绘制过程中“生发处是开,一面生发(起笔画画时)即思一面收拾(始笔结束时),则处处有结构而无散漫之弊。收拾处即是合,一面收拾,又即思一面生发,则时时留有余意而有不尽之神。”一幅泼彩山水画,便是层出不穷地交替进行“生发”与“收拾”,而且使它们符合画面整体开合之势(由大小开合有机的组合)的构建;尽在“势”开“势”合,收放循环不断的全过程中,有大小开合之“势”,就像用音乐的音符将心灵歌唱融入自然物态组合的节律展示于画面。泼彩山水中每一个局部都有开合之“势”,但须注意大的开合也统领着小的开合,也就是说局部每个小“开合”都要在整体大“开合”的需要下进行。这种开合之“势”必须在泼彩色料流动之时,快速变更多次流动方向,把握住流速快慢或停流的理想时机,方能获得不断往复的、有系统多层次的开合之“势”,体现宇宙生命运动节律的势态,能使观照者的心灵发生共鸣,形成一种有趋向性而又模糊的思维感情运动,从而悟得超越画面时空的艺术效果。

(三)精神艺术凭借“心象”逸致

艺术之价值,是要充分表现艺术之精神,畅述作者之意气。泼彩山水画因肌理和墨韵无法控制,只能在物象造型上,追求神似,不去直面具象世界作浅层表达,而更须抽离客观物体的美学因素,脱尽古人山皴石法的堆砌罗列,淡化生活原型,将肌理图形构成山峰石壑,消融不必要的枝枝节节或细部碎形,统筹有助于体现整体“心象”山水形态,形成一个有节律的图式,突破了眼目所及的一般风景,追求宇宙的大美境界,使画面大气单纯而有力度,依托画中不同基调和情绪诉说自我的个性。

中国传统山水画,古人提出“本乎形”是以物象的客观形态为依据,“融灵而动变”要求融入大自然的灵气机趣,对客观物态有所“动变”,可见当时的画家已经不满足艺术形象的“形似”,提出要按照自己对“太虚之体”(宇宙万物的本源)的理解来描绘“心象”构形。陶瓷泼彩山水画是新型的艺术领域,强调追求“灵动”尚“神似“的基本原则。陶瓷泼彩是玄想的艺术,最佳之处是适应肌理图形营造“心象”山水,表达“山性即我性,水情即我情”,抒发主观心想情怀。泼彩山水画如果刻画真山真水的物象,就会抑制自然肌理畅流的特性,也能限制主观情感的充分表达,很难建立起人与自然、主体和对象之间和谐共通的关系。

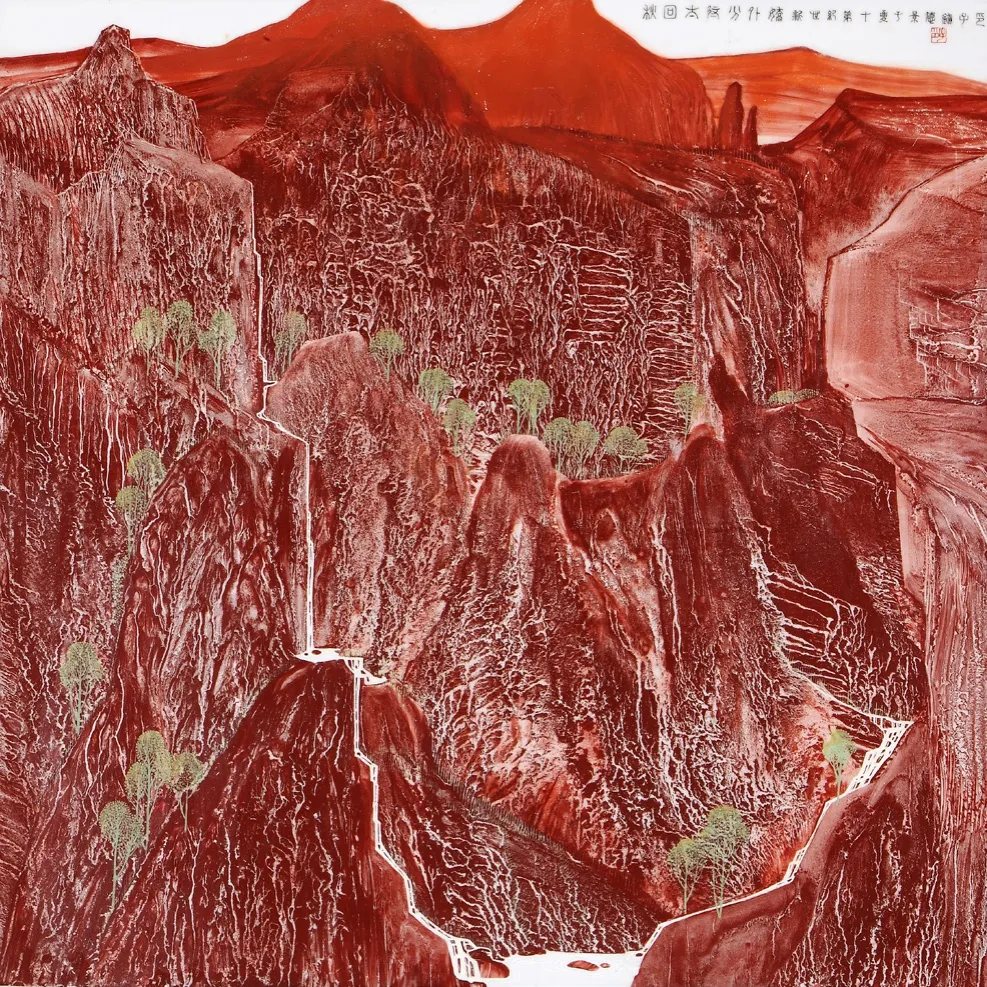

《几度夕阳红》

《秋回太行分外娇》

陶瓷泼彩山水随兴发挥,偶生逸致,此逸致来自于“心象”山水自由忘我的境界,来自于泼彩“不拘常法”、“纵横放肆,出于法度之外”(苏轼语)、“拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然”(黄休复语)的“心象”画中“超然逸出形外”的情趣。当泼彩兴致灵感生发之时,不受实景束缚,不为法规所囿,不为浮浅的形似所牵制,只求“得势”表现物象的精神气韵,得其神似逸趣,于是在胸无成竹时,随情泼彩,随形布局,尽情发挥肌理运动的势态,强化直抒胸臆,削弱物象实型;强调艺术的神韵逸致,淡化生活原型,使创作由必然王国进入到自由王国的境界,将个人情感逸致与山水神韵融通于画,充分倾泻主体情感和心灵的歌唱,表达形而上的哲理性、精神上的写心性、手法上的独特性、审美上的逸致性,对观照者有启示、陶冶、震憾和唤起的作用。

三、泼彩民族性与当代性

每个国家的文化民族性都是从传统文化特征和人文精神中产生的。中华民族的祖先在劳动工具和对各种天然材料及其属性,进行了探索与把握,形成了中华民族特有的习惯性生活方式,人文价值观和审美倾向。先民匠师已很善于利用各种物质材料,创造了多种绘画技巧、形式和风范,各地区不断得到互相影响和交融,并熔铸成明显的中华民族的共同风格。特别是中国传统线条,含蓄中透出的优美与平静,用来界定艺术造型的智慧,应当是来自于象形文字的意象造字,后来又从线描象形文字变革为抽象的汉字规范笔形书写,为中国画创造了书写水墨画的特色。

《原野》

传统是艺术源头的活水,是民族文化母体一条悠悠不尽的大河,至今仍然在中华民族的各种文化艺术中畅流着,当代艺术的民族性,必须在作品中包孕着本土传统人文精神和审美倾向、民族风格和生活习惯中蕴藏的丰富美学内涵。作为当下的陶瓷泼彩山水画的创造,必须在彰显自己的个性下融入中华的民族性。

陶瓷泼彩山水画,肌理构成的山石,既有中国传统画线描的美学特征,又有西画光感的形态,还有现代陶艺追求的自然肌理之风。泼彩“心象”山水,没有传统山水画的皴法,是用肌理和墨韵重新建构的艺术语言,构成非现实的物象形态和山水时空,开拓了一种现代的、全新的审美领域。泼彩“心象”山水是用主观情怀与物象融通的建构,突显了主观意识和情感渗入,达到“物我合一”的个性化,而贯穿其中始终的则是艺术观念的变革,这种变革仍然没有脱离传统民族性的审美取向,比之西方的再现艺术和抽象艺术,从更高的层面上迫近了艺术本体。

艺术的本质是缘情言志,是个人心性之产物,内心、情感全凭画中的诗情画意来传达,艺术就是在这种内心的感悟中形外而生的。中国古代画家并不酷似物象外形为目的,“离形”求“得似”,突破具象的束缚和时空的界限,表达强烈的主观个性。泼彩山水画,正是在这种传统画论的指导下从传统山水旧程式中走出来,研究创新的,这不仅是因装饰材料肌理流动的特点所致,更是当下新的审美理想和新的创作理念的要求,“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,决不能拘泥于对象细节上谨小慎微的刻画。泼彩“心象”山水画,只能随肌理运动而发,无法对物象作具体细腻的描绘,就在这种局限的激迫下,选择了“意象”造型表现胸中之山水,使色料在瓷器上自由流荡渗晕,肌理图形在一片氤氲之中,似乎有山石树泉的隐隐然的形态,为山为石,为云为水,应手随意地营造出体现主观情绪的山水画。由此可见泼彩“心象”山水离形而不弃形,其中总是有物象具体的因素。“离形”是手段,“得似”是目的。泼彩“心象”山水画就是通过物象的神似得到自然造化之神韵和气势,表现了宇宙之大美和那生生不息的宇宙精神,并与现代人的思想情感及审美趣味相融通。

泼彩“心象”山水画,也正是继承和发展了民族传统美学精神——“澄怀观道”和“澄怀味象”,在中国古典哲学中,“道”是宇宙万物的根本,所谓“澄怀”即要求艺术家的审美心胸,必须排除主观欲望和名利观念,具备一种虚静纯洁的心境,才能认识“道”之玄妙。而“道”的特点是“惟恍惟惚”或“大音稀声”,“大象无形”。稀声是静(老庄哲学中“静中寓动”的“静”),无形是虚(老庄哲学中的“虚实相生”的“虚”),泼彩山水所追求的是通过虚静观照反映天地万物的本质,体现出既属于感觉又超越感觉的至美之境,以达到艺术最高境界。泼彩“心象”山水的静态美是传统的静态美的延续,更是扩展。审美心象决不能同古代文人画家笔下的那种清高孤傲而闲情逸致,也不同于当今某些貌似静态而其实浮躁的山水画。静是凝聚着神气和力量,凝聚着当代人感情和理性,凝聚转型的传统笔墨形态的精华,因而作品中饱含了深刻的当代意义,这就是泼彩当代性所要追求的艺术境界。特别是当下现代工业和都市环境,充满了喧闹烦躁和紧张的生存竞争,使许多人心烦意乱,渴求回归自然那种宁静的时刻,渴求平静和谐的安慰,已成为普遍性的当下社会人的心理。泼彩“心象”山水画却准确地把握到当代人的心理脉搏,创造出超然于社会关系之外的博大自在、清新宁静的山水画,令人排忧解愁的超出人间净土世界,观众完全可以从泼彩山水画中放松地领略到静穆之美,倾听隐于其间的天籁之音。

泼彩山水画因肌理形成的属性,不能作过多的色彩混绘,最佳效果是追求艺术的单纯美和耐读性的统一,这是泼彩山水图式的一大特色。但这不是一般的简单,一切“深刻的简单”都起源于“伟大的复杂”,如果没有这种“复杂”作基础,那么“简单”就会滑向肤浅。简单朴质是人生一种境界,也是艺术一种境界,并且是绝对至高的境界。因此,泼彩山水追求构图简炼,尽量用减法组合山峰石壑等物象,减到简约不可再减的地步,达到最佳自然的表现,使艺术得以升华;画面色调单纯,并剔除了色彩写实的描绘,将色彩音乐、抒情效果作为主要目的,弱化了明暗,强化了色彩的明度、纯度、冷暖的对比与协调。用色少而精,或许是叫做一种艺术的纯化,这种纯化不只是艺术单纯,而是一种整体艺术组合形成了更好的整体艺术节奏。那么这种节奏就有了庄严协和、流韵和各种不同的感觉,更能使当代人轻松地感受到自然界的山河之美。

泼彩单纯的色调,并不依赖墨色界定画稿,只靠自身的色彩构成图画,突破了传统以墨色为主色彩为辅的陈规,从次要的角色变为主角亮相,营造的山水画,显示了肌理和墨韵多变的单纯美中丰富的内涵,有着强化的内聚力,并有严谨的画面结构,这种泼彩新艺术,完全是以现代思维去把握传统文化,用现代构成的规律融汇东方文化的精神,创造当代的陶瓷美术,体现民族精神和学术价值,这也是时代所必须有的产物。

四、结语

陶瓷泼彩山水画,自1993年到现在已经过20年的研究探索,创建了一个新型画种,开拓了陶瓷美术新颖的审美领域,获得社会认可。这个画种创造的过程,便是对客观事物不断实践——认识——再实践——再认识的过程,也就是对“天道”——自然界及其发展变化的客观规律深入认识、研究与应用的过程。因此,悟得了陶瓷装饰材料的属性,挖掘出传统陶瓷材料本身赋有的艺术语言——自然肌理和墨韵。泼彩山水画充分利用了自然肌理的客观规律构成图画,并在古人的经典论述“外师造化,中得心源”、“竟求容势”、“气韵生动”、“澄怀观道”、“澄怀味象”、“大象无形”、“大音稀声”、“天人合一”的学习中得到启发,将陶瓷自身独有的艺术语言,结合传统人文精神、民族审美取向和传统画理的应用,创造了泼彩“心象”山水画,表达了艺术之精神,畅述了作者之意气。泼彩山水不以炫耀技巧为目标,亦非画准物象为使命,而是追求心智的开悟,创作包孕民族性和当代性的陶瓷山水画,反映出作者用诗人般的激情观察世界,把抒情的心象与神似的物象融为一体;用音乐家的修养驾驭山水画“势”,把韵律与节奏显于画面,表现了客观的宇宙大生命与主观思想情感相融合,达到“天人合一”、“虚静纯洁”的艺术境界,使观照者既有情感运动无穷的联想,又有静心养神的精神享受,激发人们对生命永恒的企盼。