新疆温宿“6·17”大暴雨多普勒雷达特征分析

2016-11-22张继东张磊热苏力阿不拉张莉

张继东,张磊,热苏力·阿不拉,张莉

(1.阿克苏地区人工影响天气办公室,新疆阿克苏 843000;2.新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室,新疆乌鲁木齐 830002;3.阿克苏地区气象台,新疆阿克苏 843000)

新疆温宿“6·17”大暴雨多普勒雷达特征分析

张继东1,张磊1,热苏力·阿不拉2,张莉3

(1.阿克苏地区人工影响天气办公室,新疆阿克苏 843000;2.新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室,新疆乌鲁木齐 830002;3.阿克苏地区气象台,新疆阿克苏 843000)

应用常规观测资料、阿克苏新一代天气雷达资料,对2013年6月17日新疆塔里木盆地西北缘温宿罕见大暴雨天气过程的环流背景、雷达回波特征进行分析。结果表明:这次罕见大暴雨天气是在有利的天气形势下,由巴尔喀什湖高空槽、中低层和地面的中尺度切变线相配合所致。暴雨由2个典型降雨回波带状系统先后缓慢移经温宿造成,前者回波带走向与带上单体移动方向基本一致,而后者二者之间存在60°~90°夹角,故前者对温宿暴雨作用更大。回波带上对流单体回波反射率因子≤40 dBz,云顶高度在7 km以下,强回波核位于云体的中下部;暴雨发生前和发生过程中,径向速度中伴随有多个逆风区出现,可作为强降雨监测和临近预报的判据之一;暴雨发生初期,垂直风廓线出现明显的风随高度顺转,且辐合厚度增加,对应深厚的暖平流持续存在,为暴雨发生发展提供了有利的环境场条件。

大暴雨;多普勒;雷达回波;垂直风切变

新疆地处欧亚大陆腹地,远离海洋,降水稀少,属典型的大陆性干旱气候区。在全球气候变化的背景下,新疆暴雨事件趋向增多[1],由于地表植被少,贮水能力差,一旦发生暴雨,极易引发山洪、城市渍涝和地质等次生灾害,给当地人们生命财产、农牧业生产和基础设施等造成严重损失[2]。相比中国南部,新疆暴雨出现次数虽不多,强度较弱,但在空间尺度和时间尺度分布都极不均匀,具有局地性强、历时短、致灾重等特点,是主要气象灾害之一[3]。对新疆暴雨发生的环流背景、中尺度系统、水汽输送条件等方面已有较深入分析[4-8],揭示了新疆暴雨的形成、发展的机理,并为其分析预报提供了思路和方法。然而,新疆地域辽阔,气象站点分布稀疏,可获取的气象资料时空密度较小,增大了暴雨天气预报难度。如何提高暴雨预报精细化水平,仍是一大难题。

随着新一代天气雷达监测网的建设,借助于高时空分辨率的雷达产品可以追踪区域性暴雨的发展演变,更加深入了解暴雨发生机制,使暴雨短时临近预报研究取得较大进展。对新一代天气雷达产品分析表明:暴雨事件一般在降水系统移动缓慢或稳定少动的情形下产生[9-10];中尺度对流云团是暴雨过程的主要特征,表现为大范围层状云体中镶嵌着多个对流单体的混合降水回波[11-13];径向速度和垂直风廓线产品可以得到高空风分布、垂直风切变强度和冷暖平流配置情况,对暴雨监测预警有较好的指示意义[14-16]。

但是,暴雨形成发展的影响因素非常复杂,还存在着明显的区域特征,而迄今对南疆盆地暴雨的研究涉及甚少,仍有待于进一步深入。本文对2013年6月17日发生在南疆盆地温宿的暴雨天气过程进行分析,找出新一代天气雷达组合反射率因子、径向速度及垂直风廓线等变化特征与暴雨发生发展的关系,为提高南疆暴雨天气的精细化预报分析能力提供参考。

1 暴雨天气实况

2013年6月15—18日,南疆出现极端降水天气过程,喀什、和田、阿克苏等地多个气象台站的过程累积降水量突破了年平均降水量,作为此次降水中心区的阿克苏遭受了26 a以来最强的极端暴雨天气过程。

中国不同区域暴雨标准有所不同,由于新疆干旱,本文采用的暴雨界定依据新疆气象局2004年下发的降水量级标准。对新疆而言,24 h降水量R24≥24.1 mm称为暴雨,并可进一步分为暴雨(R24为24.1~48.0mm)、大暴雨(R24为48.1~96.0 mm)、特大暴雨(R24>96.0mm)[17]。

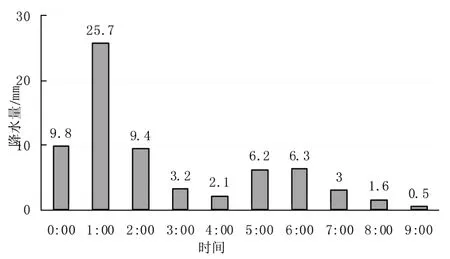

这次过程中,位于南疆盆地的阿克苏有37个乡(镇、场)的气象测站24 h雨量达到暴雨量级,其中温宿县过程降雨量为101.5mm(突破6月降水量极值),占年降水量的120.8%,尤其是6月17日凌晨出现的大暴雨天气是温宿有气象记录以来最大的一次降雨过程,00:00—08:00(文中均采用北京时间)的8 h雨量达67.3mm,最大雨强为25.7mm/h,出现在01:00—02:00(图1)。暴雨造成温宿县15个乡(镇)场836 hm2的棉花、核桃、红枣等作物不同程度受灾,1502户居民房屋毁损,数千米堤坝、水渠、道路被冲毁淹没,直接经济损失约2 057.37万元。

图1 2013年6月17日温宿县00:00—09:00逐时降雨量

2 暴雨发生的环流背景

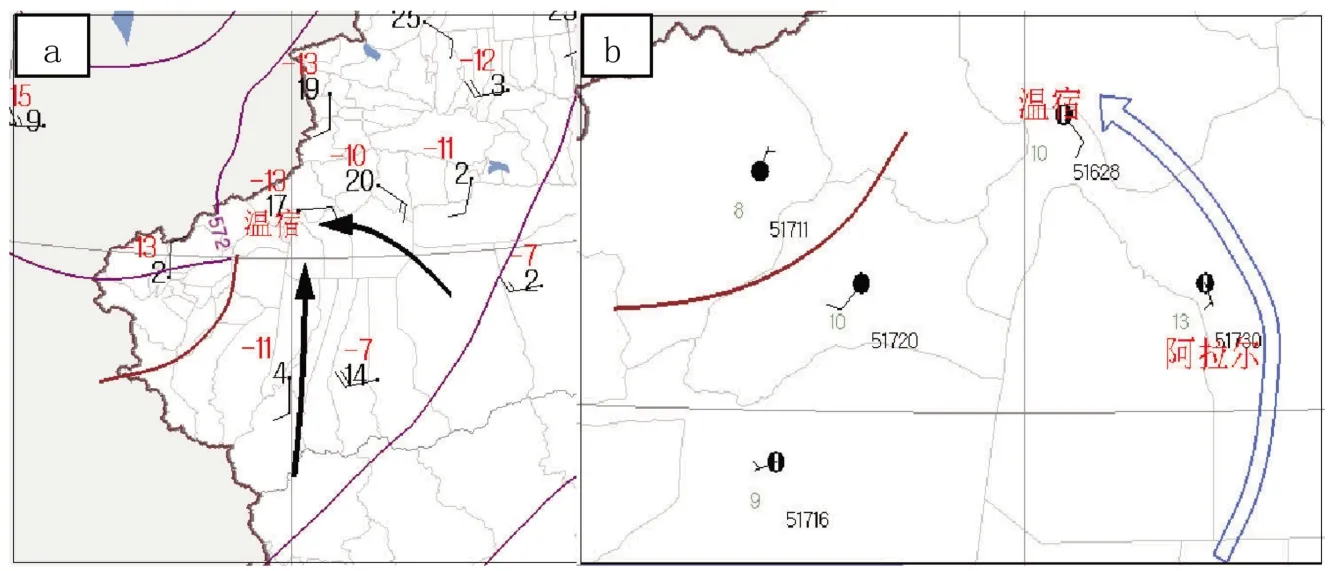

此次暴雨天气发生前16日08时500 hPa上欧亚范围内为一槽两脊型,新疆东部和欧洲为高压脊区,影响此次暴雨发生的高空槽位于西西伯利亚到中亚地区。20时欧洲高压脊东南衰退,西西伯利亚到中亚高空槽东移到巴尔喀什湖,巴尔喀什湖槽底部分裂短波位于喀什与阿克苏之间,且存在西北风与东风的风向切变(图2a),同时在低层700~850 hPa上同一位置有中尺度切变线,地面上16日23时在阿合奇与阿克苏之间有中尺度切变线(图2b),23时后受该中尺度切变线的东移影响,温宿县17日凌晨出现暴雨。

图2 2013年6月16日20:00 500 hPa高空形势(a)和23:00地面形势(b)

温宿暴雨的影响系统是由巴尔喀什湖高空槽、中低层和地面的中尺度切变线共同影响造成的。

3 多普勒雷达回波的演变

阿克苏新一代天气雷达(CINRAD/CC),架设在温宿县西南约10 km处(41°9′48″N、80°14′6″E),采用降水模式1,体积扫描模式为VCP11,所得到的雷达产品时间分辨率为6min。

3.1 组合反射率因子和径向速度特征

从阿克苏新一代天气雷达的连续跟踪观测可以发现温宿17日凌晨的暴雨过程是由两个不同的回波系统先后影响温宿造成的。

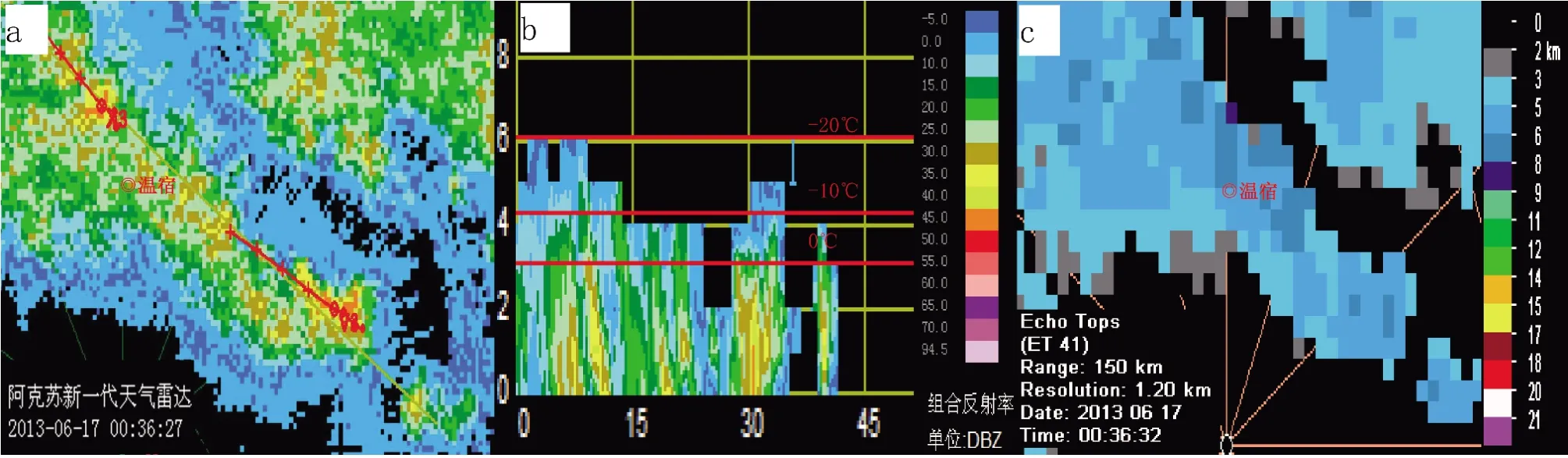

第一个回波系统自00:00—03:00影响了温宿(图3)。6月16日23:45开始,温宿上空及其东南部陆续有零散对流单体新生,至17日00:36,这些对流单体向西北移动过程中逐渐聚合成为一条东南—西北向的对流回波带,带宽仅20 km左右,长约50 km。回波带移动缓慢,移向305°,移速约10 km/h,由一些快速生消的小尺度降水单体聚合而成,最强40dBz,大部分30~35 dBz。00:59由于中低层切变线的辐合作用,回波不断聚合,新生单体总是在回波带东部附近生成,不断汇入回波带的东端,结果汇聚出一条密实而又很窄的强回波带。图4a为00:36迭加了新一代天气雷达PUP 58号风暴追踪信息的组合反射率因子产品图,观察图中回波单体的移动轨迹,由于回波带走向与带上单体移动路径基本一致,故回波带上的单体相继影响了温宿,造成温宿00:00—03:00时第一时段短时强降雨。直到01:44回波带断裂减弱,温宿降雨强度也逐渐减小。

图3 2013年6月17日阿克苏CINRAD-CC雷达第一阶段回波系统PPI演变(仰角2.5°)

图4 2013年6月17日影响温宿的带状回波00:36组合反射率因子(a)(红色线条为风暴追踪信息)、黄线位置剖面图(b)及ET图(c)(反射率因子≥18 dbz回波所在高度)

分析速度场演变,在此次降雨过程中逆风区出现次数比较多,强降雨之前、之中都有。逆风区标志着暴雨过程的存在,表明逆风区附近及其移动路径上即将或正在出现暴雨[19]。观察强降水发生早期00:36的径向速度图,温宿县附近及其东部中低层为中尺度辐合区,高层为辐散流场,并且从低层到高层普遍伴随有多个尺度较小的逆风区出现,表明存在深厚的垂直风切变,中低层辐合、高层辐散的气流流场配置有利于低层暖湿空气的辐合上升运动,将使温宿降水进一步加强。

从发展强盛时期00:36组合反射率因子图4a和同时刻对应黄线位置的垂直剖面图4b,可以看出镶嵌在层状云内的强降水回波带上单体排列比较密集,云顶高度没有超过-20℃等温线,图4c中00:36回波顶高ET分布也表明带状回波最高云顶7 km,大部分在5~6 km。回波带上对流单体反射率因子最强40 dBz,大部分中心强度为35 dBz左右,35~40 dBz强反射率因子区位于云体的中下部,高度基本在3 km以下(当日0℃层高度3.1 km),说明35~40 dBz的强回波区是对流云中液态雨滴散射的结果[20]。故此对流回波带为典型的降雨云体结构,较大的反射率因子是由液态雨滴产生,冰雹的影响不大,因此产生的雨强较大[15]。

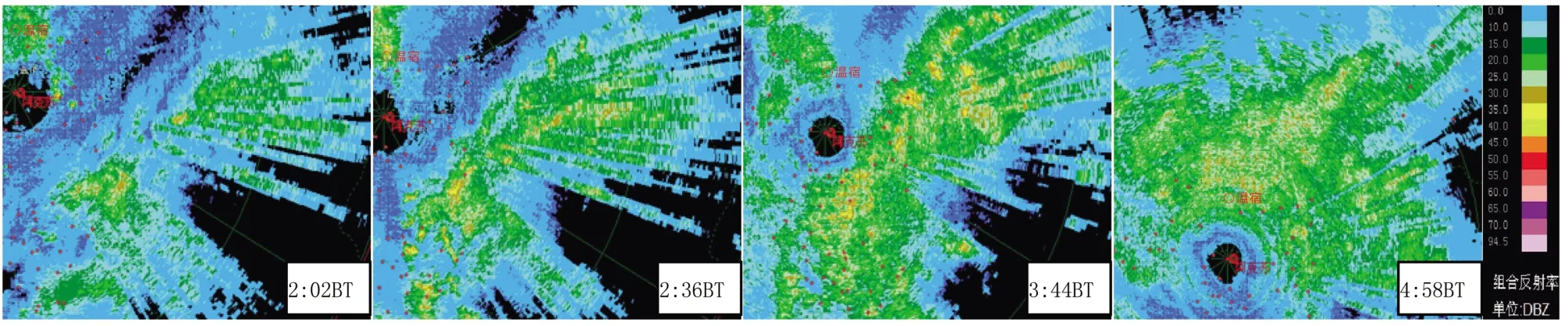

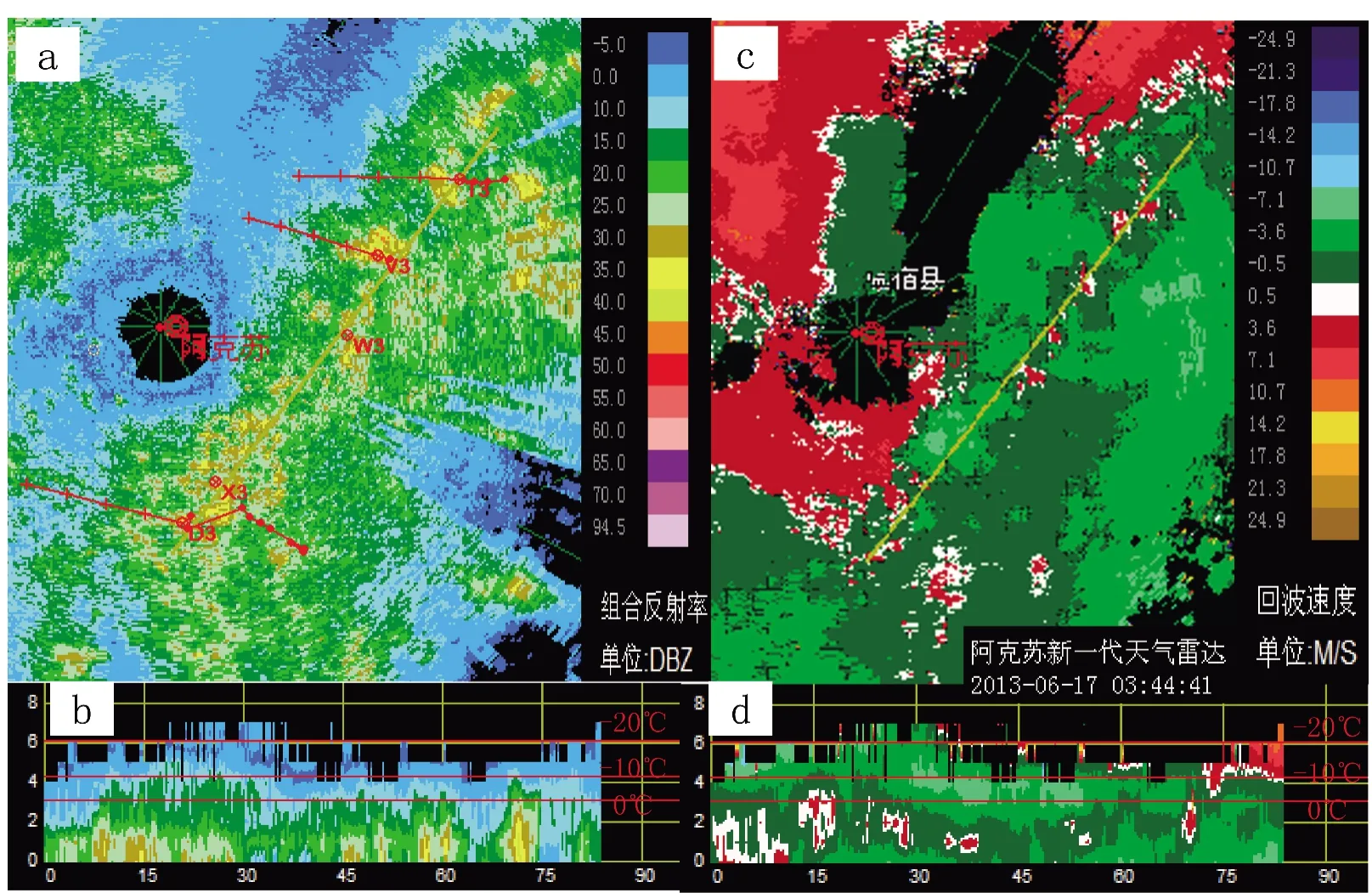

造成温宿第二阶段(4—8时)降雨的回波系统也呈条带状,其发展演变过程见图5。自02:02起,距温宿东南约50 km处的大范围层状云中有对流单体发展,至02:36,不断生成的对流云体迅速聚合成带状结构,周围仍有较大范围的层状云体包裹着。03:44,回波组合反射率因子整体特征表现为长约150 km,宽50 km的西南—东北走向的混合云体带状回波区域,移向325°逐渐靠近温宿。04:58回波带已经影响到温宿,随着回波带整体向西北移出温宿,降雨减弱,8时许降雨才得以结束。

图6a给出了03:44回波带靠近雷达站时的组合反射率因子图,从黄线相应位置的垂直剖面图6b中可看出此回波带上的对流单体结构与第1个回波带上单体相似,强回波核在0℃层以下,也为明显的降雨云体。图6c是同时刻仰角3.4°径向速度图,图中显示有多个尺度较小镶嵌在大片负速度区中的闭合正速度区,即逆风区,这些逆风区也沿着西南—东北排列,与回波带上对流单体排列一致,逆风区中的正多普勒速度并不大,在3m/s左右。观察沿图6c中黄线位置径向速度剖面图6d,图中逆风区位置恰好与组合反射率因子中对流单体相对应。这说明逆风区两侧和周围风场形成局地垂直环流,能够加强辐合上升运动,有利于对流发展加强。同时,对流单体被周围富含水汽的层状云包裹着,不必像孤立对流云因湍流和蒸发作用要消耗很多水汽和能量,而是加剧了对流上升运动和云物理过程,所以云体发展到7 km左右即产生降水[15]。

图5 2013年6月17日阿克苏CINRAD-CC雷达第二阶段回波系统组合反射率因子演变

图6 2013年6月17日03:44阿克苏雷达组合反射率因子(a)(红色线条为风暴追踪信息)、反射率因子剖面(b)、3.4°仰角基本径向速度(c)、径向速度剖面(d)

再观察迭加了新一代天气雷达PUP 58号产品风暴追踪信息的图6a,从单体移动轨迹可看出,幸而回波带上单体移动方向与回波带走向夹角在60~90°之间,故此次对流雨带上的单体没有持续影响温宿,使得第二阶段降雨过程的持续时间不长,雨量也不大。

由于16日20时500 hPa和850 hPa和田为偏南气流,且湿度大,温宿为干冷区,16日23时地面上阿拉尔、和田为偏南气流,露点大,因此23时在温宿南部的暖湿区域云系不断形成,受环境场东南气流引导(图2),回波带向西北移动,不断经过温宿,造成温宿暴雨。暴雨过程总降水量取决于降水率的大小和降水持续时间[19]。在对流性降水趋势的临近预报时,主要考虑的因子之一是回波系统的降水效率。一般来说,需要先判断反射率因子大值区主要是液态雨滴形成,还是由冰雹产生。当对流单体的强回波核位于0℃等温线以下,即暖云区较厚时,则液态雨滴对反射率因子贡献较大,此时,反射率因子越大,降水效率就越高。但如果大的反射率因子有可能是冰雹产生时,对降水率的大小判断会比较困难;考虑的主要因子之二是估计降水的持续时间。当回波系统范围较大,移动缓慢,或单体的移动方向与回波带的走向夹角越小时,降水持续时间将会越长。同时逆风区也可以作为强降雨监测和临近预报的判据之一。

3.2 垂直风廓线演变

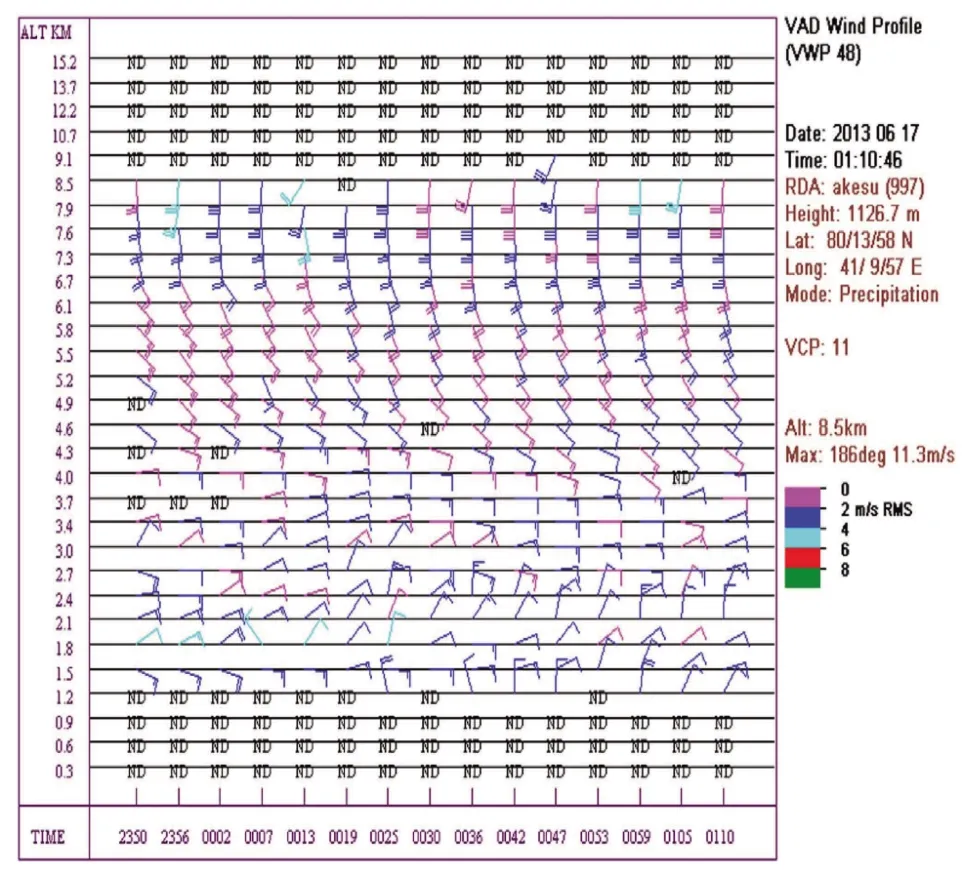

16日22时起,高层的垂直风随高度增加顺时针偏转,呈现出暖平流特征。随着时间推移,暖平流组织性越来越强,逐渐向下扩展。与此同时,东南气流也随之逐渐下沉。

在第一阶段强降雨发生前00:02,1.8~8.5 km高度的垂直风自下而上由东北风顺时针偏转为东南风,继而偏转为南,表明暖平流已经扩展至低层,深厚的暖湿平流为暴雨发生发展提供了有利的环境场条件。观察阿克苏垂直风廓线图7,注意到在6月17日00:02—00:42(9个体扫时间)1.5 km高度层风向由东南转为东,再转为东北;1.2 km高度层在00:25开始出现西北风,并在00:36—01:05(6个体扫时间)风向由西北转为北,又转为东北。以上使得低层风切变逐渐加强,扰动也加强,造成第一阶段暴雨的增幅。

图7 2013年6月16日23:50—17日01:10阿克苏垂直风廓线产品

02 :00 以后,风廓线表现为高层南风,中层东南风底部逐渐下沉,至02:24下沉至最低1.8 km。随着时间推移,东南气流底部逐渐抬升,中低层依次被东风和东北风取代,风向随高度顺时针偏转的趋向消失,而中高层暖平流仍然长时间存在,但顺转程度逐渐减弱,相应时段地面第一阶段雨量也随之减小。

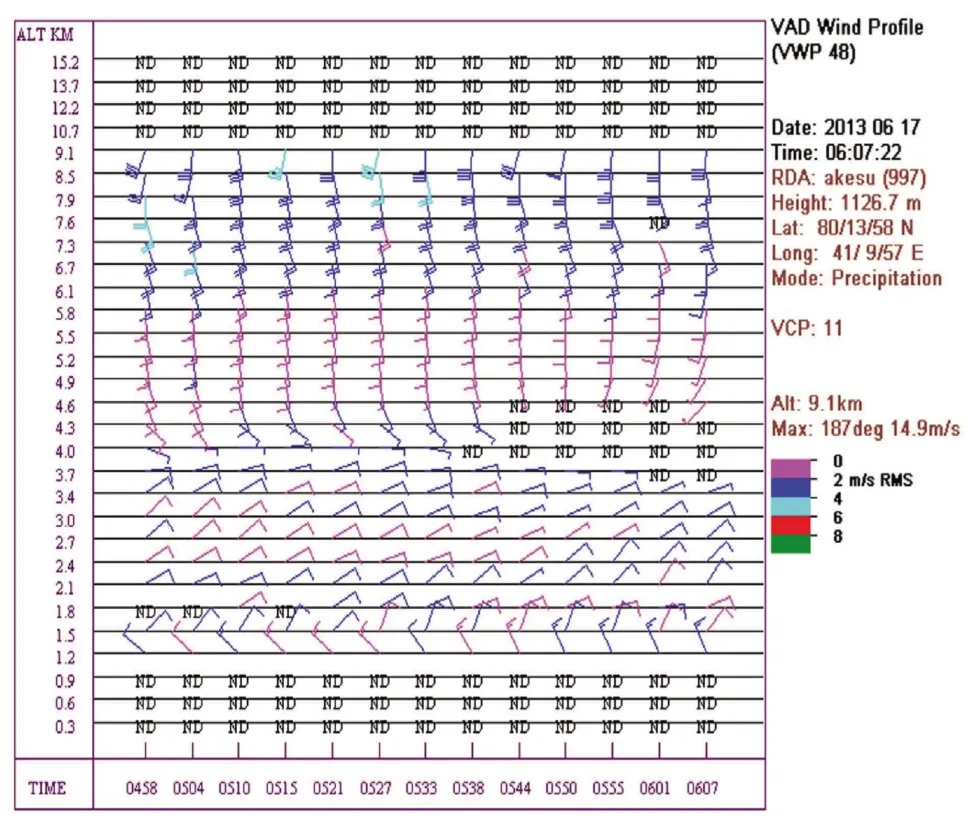

第二阶段降水开始阶段(风廓线演变见图8),05:10,1.2 km西北风风速由之前的4 m/s增大至6 m/s。05:27,1.2 km层为西北风,1.5~1.8 km层为东北风,且这三层之间均存在风向切变,表明近地面切变层的加强增厚,使地面雨量又一次增大。05:44,4.0~4.6 km高度层出现ND区,ND区以下为东北风,ND区之上为偏南风。06:01,ND区以上的中高层风向随高度逆转出现冷平流特征,但逆转程度不大,说明中高层开始有弱的冷空气入侵。随后,冷平流逆转程度缓慢加大,冷空气逐渐增强。

图8 2013年6月17日04:58—06:07阿克苏垂直风廓线产品

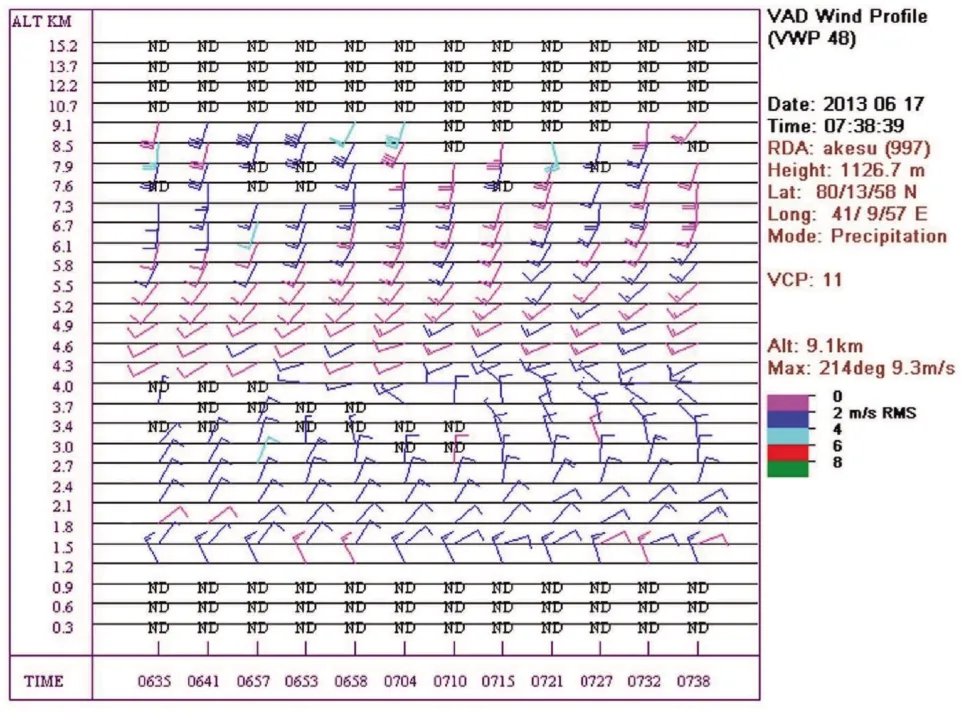

06 :53,ND区以下中低层均匀的东北风开始逆时针偏转为北风,也呈现出冷平流特征,说明下沉运动已经到达中低层,对应地面降水迅速减弱。07:27,中层ND区消失,上下两层冷平流基本贯通(图9),形成从下至上的风向随高度呈逆时针变化的冷平流,预示着水汽输送阻断,降水随需的环境条件被破坏,伴随着地面降水逐渐减弱。至09:00,有风向标的资料层高度已连续下降至5.5 km高度,水汽和动力条件瓦解,温宿第二阶段降水结束。

应用垂直风廓线资料可以了解风随高度的变化,追踪暖平流及偏南气流的强度和垂直伸展厚度随时间的变化,对预测降水的发生、加强、持续和减弱具有重要的参考价值。在整个降水过程中,偏南风的层次很高,伸展至9 km以上,以及深厚的暖平流长时间维持,说明本次降水过程暖湿层结很厚,这为暴雨提供了充足水汽。垂直风廓线整层风速不大,中低层基本为4~6 m/s,中高层为6~12 m/s,故回波移动缓慢,使强反射率因子区长时间停留在温宿测站上空,也是造成降雨量较大的一个原因。而且,垂直风切变的长时间存在,提供了动力作用,使水汽不断辐合上升,从而形成暴雨。

图9 2013年6月17日06:35—07:38阿克苏垂直风廓线产品

4 结论

(1)这次罕见大暴雨天气是在有利的天气形势下,由巴尔喀什湖高空槽、中低层和地面的中尺度切变线相配合所致。

(2)2个带状回波系统先后影响温宿是导致温宿大暴雨的主要原因。这2个回波带上单体强度≤40 dBz,云顶高度在7 km以下,强反射率因子区位于0℃层以下,说明35~40 dBz的强回波区是对流云中液态雨滴散射的结果,表明这两个回波系统均为典型降雨云体结构,故产生的雨强较大。

(3)造成第一阶段强降水的主要原因是第1个回波带与回波单体走向基本一致,带上单体持续影响了温宿;基本径向速度图中逆风区出现次数比较多,以及中低层辐合、高层辐散的气流流场有利于降水进一步加强。第2个回波带上也有多个逆风区出现,有利于对流的发展,但由于回波带上单体移动方向与回波带走向夹角在60~90°,故第二阶段降水持续雨量不大。

(4)垂直风廓线资料表明在整个降水过程中,偏南风的层次很高,深厚的暖平流长时间维持,说明本次降水过程暖湿层结很厚,这为暴雨提供了充足水汽。垂直风廓线整层风速不大,回波移动缓慢,使较强反射率因子区长时间停留在温宿测站上空,也是造成降雨量较大的一个原因。而且,垂直风切变的长时间存在,提供了动力作用,使水汽不断辐合上升,从而形成暴雨。

[1]杨涛,杨莲梅.新疆强对流暴雨的气候特征和概率分布模式研究[J].灾害学,2003,18(1):47-52.

[2]姜逢清.20世纪下半叶新疆洪水灾害的新趋向[J].灾害学,2004,19(2):29-35.

[3]张学文,张家宝.新疆气象手册[M].北京:气象出版社,2006:193-194.

[4]王旭,马禹,赵兵科,等.新疆“96·7”特大暴雨水汽输送通道研究[J].新疆气象,1999,22(5):5-8.

[5]李霞,白慧星,汤浩.新疆“96·7”大暴雨过程中主要天气系统结构的天气动力学分析[J].新疆气象,1997,20(5):10-12.

[6]屠月青,孔海江.新疆哈密大降水的大气环流特征分型[J].干旱气象,2014,32(4):642-648.

[7]杨莲梅,张云惠,汤浩.2007年7月新疆三次暴雨过程的水汽特征分析[J].高原气象,2012,31(4):963-972.

[8]张俊兰,魏荣庆,杨柳.2013年南疆两场罕见暴雨落区和强度的对比分析[J].沙漠与绿洲气象,2014,8(5):1-9.

[9]俞小鼎,姚秀萍,熊廷南,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M].北京:气象出版社,2007.

[10]王位泰,王智丽,张天峰,等.一次持续大暴雨过程新一代天气雷达回波特征分析[J].成都信息工程学院学报,2014,29(3):315-320.

[11]伍志方,易爱民,叶爱芬,等.广州短时大暴雨多普勒特征和成因分析[J].气象科技,2006,34(4):455-459.

[12]黄艳,刘涛,张云惠.2010年盛夏南疆西部一次区域性暴雨天气特征[J].干旱气象,2012,30(4):615-621.

[13]姜彩莲,郭琪,李建刚,等.天山北坡一次暴雨天气成因初探[J].干旱区资源与环境,2013,27(6):163-166.

[14]叶爱芬.多普勒雷达VWP产品在一次大暴雨中的特征[J].广东气象,2007,29(1):19-21.

[15]蒋义芳,尹东屏,刘安宁,等.一次特大暴雨过程的多普勒雷达资料分析[J].气象科学,2011,31(3):347-353.

[16]彭军,高卫飞,张琼,等.一次局地暴雨过程的多普勒雷达特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2010,4(1):28-31.

[17]张家宝.新疆短期天气预报指导手册[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996:24-28.

[18]肖开提·多莱特.新疆降水量级标准的划分[J].新疆气象,2005,28(3):7-8.

[19]李柏.天气雷达及其应用[M].北京:气象出版社,2011:261-298.

[20]何群英,东高红,贾慧珍,等.天津一次突发性局地大暴雨中尺度分析[J].气象,2009,35(7):16-22.

Characteristics of Severe Rainstorm Occurred on the 17th June,2013 in WenSu of Xinjiang Based on Doppler Radar

ZHANG Jidong1,ZHANG Lei1,Rasul Abla2,ZHANG Li3

(1.Akesu Weather Modification Office,Akesu 843000,China;2.Xinjiang Uygur Autonomous Region Weather Modification Office,Urumqi830002,China;3.Akesu Meteorological Observatory,Akesu 843000,China)

Based on conventional observation and Doppler radar data,the large-scale circulation and radar echo characteristic of a severe rainstorm,which happened during 17th June,2013 in WenSu of Southern Xinjiang was analyzed.The results showed that the severe rainstorm generated in favorable weather situations.The Balkhash lake trough,middle-lower layer and ground mesoscale shear line cooperated made the severe rainstorm happen.The rainstorm was caused by two typical band-shaped meso-scale systems,which moved repeat along Wensu.The convection cellsmove in the same direction with one of the echo-band,the other had an angle of 60~90.As a result,the former echo-band played amore important role in the Wensu rainstorm.Reflectivity of convection cells is less than or equal to 40 dBz,with top height below 7 km,and center located in lower part of the cloud.Before and during the rainstorm,many adverse wind areas appeared in radial velocity.It may suggest a significant relevance for monitoring and nowcasting in heavy rainfall.When the rainstorm occurred,the vertical wind would clockwise rotation with height,and the thickness of the convergence zonewould increase,which may provide a favorable environmental conditions for initiation and developmentof a rainstorm.

severe rainstorm;Doppler;radar echo;wind shear

P458.121.21.1

A

1002-0799(2016)05-0010-07

10.3969/j.issn.1002-0799.2016.05.002

2015-09-22;

2016-01-12

中国沙漠气象科学研究基金项目(Sqj2015006)资助。

张继东(1976-),男,工程师,主要从事人工影响天气业务和技术研究。E-mail:xjakszjd@163.com

张继东,张磊,热苏力·阿不拉,等.新疆温宿“6·17”大暴雨多普勒雷达特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2016,10(5):10-16.