特定穴位快速缓解颈椎病疼痛63例的治疗体会

2016-11-19杨万松刘正

杨万松 刘正

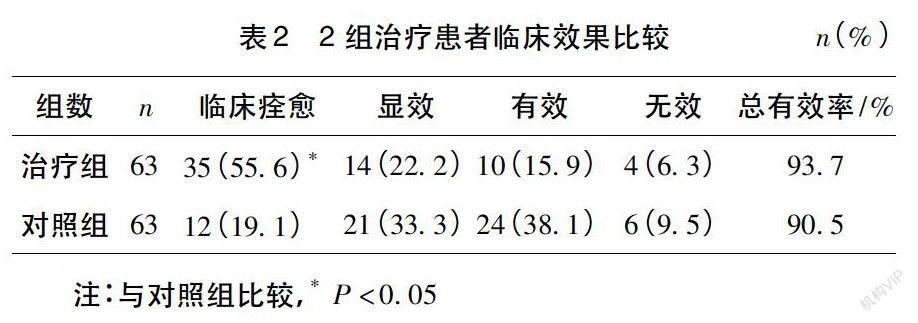

摘要:目的探索“特定穴位”快速缓解颈椎病疼痛的方法。方法1.26例病例随机分为特定穴位治疗组和常规治疗对照组各63例,治疗组使用肩痛穴(平衡针)、足三里穴、后溪穴深刺及提插强刺激,同时配合颈肩背部运动,在活动中松解、拉伸、整复。对照组:选用风池,颈夹脊穴,天柱穴,肩井,后溪,合谷,外关穴。按常规针刺,用毫针泄法或平补平泄法。2组均采用以NPQ颈痛量表评分,评分分别在治疗前,治疗后完成。结果特定穴位治疗组:临床痊愈:35例(556%),显效:1.4例(22.2%),有效10例(1.59%),无效4例(63%),优于治疗组。结论特定穴位快速缓解颈椎病疼痛效果明显,值得推广。

关键词:颈椎病;特定穴位;平衡针

中图分类号:R681.5文献标志码:B文章编号:1007-2349(201.6)04-0087-02

颈椎病发病逐年增多,如何简单、安全、快速缓解颈型、神经根型颈椎病的急性疼痛,是临床医生所面临的棘手问题,在临床中,笔者逐步总结出一种“特定穴位”快速缓解颈椎病疼痛的方法,取得了较好的疗效,现总结如下。

1临床资料

1.1一般资料1.26例患者,随机分为治疗组与对照组每组各63例,所有病例均为门诊及部分住院患者,其中男56例,女70例;最大年龄68岁,最小年龄1.8岁,平均年龄475岁。

1.2诊断标准采用2组患者一般资料比较无显著差异(P>005),具有可比性。《骨病临床研究》[1]中颈椎病的诊断标准,颈型颈椎病:(1)颈部、肩部及枕部疼痛,头颈部活动因疼痛而受限制。(2)颈肌紧张,有压痛点,头颅活动受限。(3)X线片上显示颈椎曲度改变,动力摄片上可显示椎间关节不稳与松动。由于肌肉痉挛导致头偏歪,侧位X线片上出现椎体后缘一部分重影,小关节也呈一部分重影,称双边、双突征象。神经根型颈椎病:(1)具有典型的根性症状,其范围与受累椎节相一致,颈肩部、颈后部酸痛,并沿神经根分布区向下放射到前臂和手指,轻者为持续性酸痛、胀痛;重者可如刀割样、针刺样疼痛;有时皮肤过敏,抚摸有触电感;神经根支配区域有麻木及明显感觉减退。(2)脊神经根牵拉试验多为阳性,痛点封闭疗法对上肢放射痛无明显效果(诊断明确者可不作此试验)。(3)X线正位片上显示钩椎关节增生,侧位片生理前弧消失或变直,椎间隙变窄,有骨刺形成,伸屈动力片示颈椎不稳。[HJ24mm]

1.3纳入标准符合颈型、神经根型颈椎病的西医诊断标准;以颈痛为主诉症状;患者纳入时疼痛视觉模拟评分法(VAS)>3分;患者自愿接受针灸治疗者。

1.4排除标准(1)有颈部骨折,手术史,急性外伤史;(2)不能进行颈部活动的患者;(3)合并有严重的心脑血管疾病、严重的肺部、肝脏,肾脏、造血系统等疾病者;(4)孕妇及哺乳期妇女;(5)精神紧张、体质虚弱、劳累过度、饥饿空腹、大量失血及失液后的患者。

2治疗方法

2.1治疗组特定穴位的治疗选穴情况:肩痛穴(平衡针),足三里穴,后溪穴。操作步骤:患者坐位或仰卧半靠位,常规消毒后,使用03 mm×75 mm长无菌针灸针进针,治疗时间:留针30 min。肩痛穴(平衡针)定位:位于腓骨小头与外踝连线的上1/3处。直刺30 mm,提插强刺激,左右取穴。足三里:左右取穴,直刺30 mm,提插强刺激。后溪穴:左右取穴,深刺,一般进针30 mm,滞针,强刺激。关键技术环节:本技术在针刺深度上要求深刺,角度为直刺,针感要求患者出现强刺激症状,同时要求患者配合颈肩背部运动,如颈肩前后,左右、旋转等拉伸活动,在运动中松解复位。

2.2对照组选用《针灸学》中颈椎病的取穴:风池,颈夹脊穴,天柱穴,肩井,后溪,合谷,外关。操作:患者取坐位或卧位,按常规针刺,用毫针泄法或平补平泄。配合电针、红外线治疗,每次针30 min。

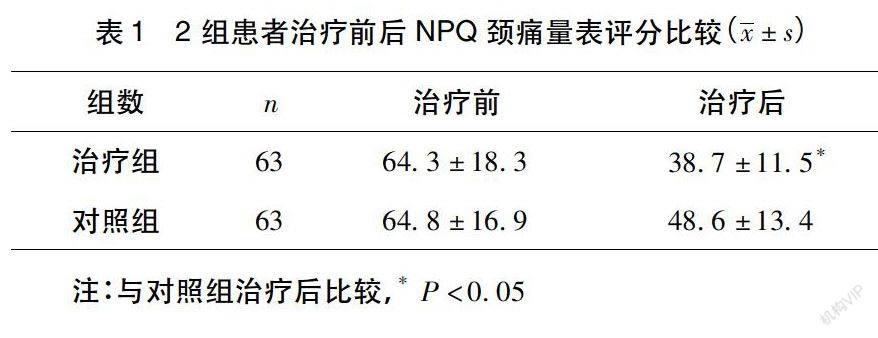

2.3观察指标采用以NPQ颈痛量表评分为效果指标,评分分别在治疗前,治疗后完成。

2.4疗效标准参照《中药新药临床研究指导原则》进行疗效评估,同时参考颈痛量表评分的下降情况进行疗效判断[2]。临床痊愈:疼痛、麻木或眩晕等症状、体征积分减少≥95%;显效:疼痛、麻木或眩晕等症状、体征积分减少≥70%,且<95%;有效:疼痛、麻木或眩晕等症状、体征积分减少≥30%且<70%;无效:疼痛、麻木或眩晕等症状、体征积分减少不足30%。

3治疗结果

采用NPQ颈痛量表评分,患者以报告结局的方式进行效果评估,评分分别在治疗前,治疗后完成。2组患者治疗前后比较:2组患者临床症状均得到明显改善,2组比较,治疗组优于对照组。(见表1、2)

4讨论

颈椎病的疼痛属于中医学的“颈项强痛”、“颈肩痛”、“肩背手臂痛”、“痹症”、“头痛”等范畴,颈椎病之“痹”,其部位主要在脊背和督脉,疼痛原因不外乎有3点:《内经·举痛论》“客于脉中则气不通”,血行迟滞,脉涩不通,不通则痛,发为痛证;又云“客于脉外则血少”,因气血亏少,脏腑组织得不到充足的气血濡养,“不荣则痛”,发为痛证;其三为多种原因导致的水湿、痰饮、瘀血等病理产物的凝结阻滞,往往形成正虚邪实、虚实夹杂的病理变化,既不通,又不荣,如气虚血瘀所致的疼痛等。认为颈椎病的疼痛归纳起来为:气的运行失常,继而出现气血功能异常,从而产生疼痛麻木症状。

平衡针肩痛穴位于小腿外侧,腓骨小头与外踝连线的上1/3处,为足少阳胆经循行部位,足少阳胆经循行经过于颈肩部,针刺肩痛穴具有疏调颈肩部气机,从而达到通络止痛的作用;足三里穴[3]为足阳明经之合穴,胃之下合穴,《灵枢·四时气》:“著痹不去,久寒不已,卒取其三里骨为干”。《甲乙经》:“痉,身反折,口噤,喉痹不能言,三里主之”,脾胃为后天之本,气血生化之源,脾升胃降,平衡中焦气机,为气的升降出入之关键,针刺足三里具有调整全身气机的作用;后溪穴[3]为手太阳经之腧穴;八脉交会穴之一,通于督脉,《针灸大成》“八脉图并治症穴:手足拘挛战掉,中风不语痫癫,头痛眼肿泪涟涟,腿膝背腰痛遍,项强伤寒不解,牙齿腮肿喉咽,手麻足麻破伤牵,盗汗后溪先砭”,后溪穴具有:通络止痛,清热截疟,镇静安神的作用。3穴合用具有:疏调气机、通络舒筋、化瘀止痛,调补气血等作用,充分体现“气为血帅,血为气母”,“气行则血行”,从而达到使颈肩背部的气血调和,则疼痛消失。治疗过程中,强调在针刺的同时,需要患者进行颈肩背部的拉伸活动,在运动中松解肌肉,在运动过程中逐渐使颈椎错位关节得到整复,在治疗过程中,需要根据个人情况,逐步进行,掌握好适应症,注意安全。

参考文献:

[1]何伟,张俐,王维佳,等骨病临床研究[M]北京:科学技术出版社,2006:1.7-20

[2]周荣福,李万瑶针刺后溪穴不同深度对治疗神经根型颈椎病的疗效探索[D]广州中医药大学博士学位论文,201.4:34

[3]张吉针灸学[M]北京(2版):人民卫生出版社,2006:1.98285