沙湾断裂带的基本特征及与地貌的耦合性分析

2016-11-18董好刚

董好刚

DONGHao-Gang

(中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉430205)

(Wuhan Center of China Geological Survey,Wuhan 430205,China)

沙湾断裂带的基本特征及与地貌的耦合性分析

董好刚

DONGHao-Gang

(中国地质调查局武汉地质调查中心,武汉430205)

(Wuhan Center of China Geological Survey,Wuhan 430205,China)

沙湾断裂控制珠江三角洲东部边界。本文从断裂分布、露头特征、地震勘察和钻探验证等角度分析了沙湾断裂带的基本特征:沙湾断裂是由16组近北西向断裂组成的断裂带,晚中生代以来至少经历过四次较强的活动,第一期活动发生于古近纪红层沉积之后,为低角度逆冲运动;第二期为扭性或压扭性;第三期活动表现为高角度正断层,活动时间为距今约50万年;第四期活动表现为拉张环境,活动时间距今约6-10万年。断裂带周边特有的地貌与断裂分布和性质具有较强耦合性,本文结合断裂基本特征对耦合性的原因进行了分析,认为沙湾断裂的活动性等特征对地貌的形成具有一定的控制作用。

珠江三角州;沙湾断裂带;基本特征;地貌;耦合性

1 前言

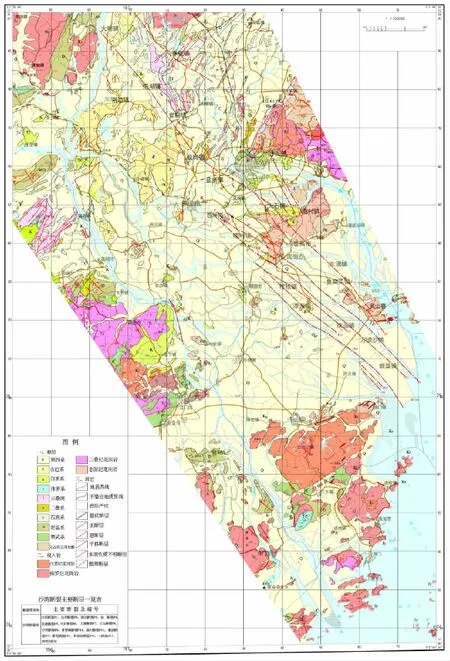

前人研究表明,珠江三角洲为断块三角洲,其中沙湾断裂和西江断裂分别控制其东西边界[1-4](图1)。沙湾断裂带自花都白坭穿过番禺沙湾出伶仃洋,控制了三水盆地北东边界,断裂北东侧出露古生界,南西侧则为三水盆地,发育白垩纪-古近纪地层,两者以断层截然分开[1]。断裂多被第四系覆盖,遥感图像上主要表现为北西向线状水系。沙湾断裂的组成、分布及活动性等特征,前人曾做过一些工作,包括重点区调查和探测等,取得一些进展[3-6]。沙湾断裂露头较少,大部分隐伏于第四系之下,由于工作精度和野外露头的限制,对断裂的主体分布及主要特征的研究还比较缺乏。本文依托大调查项目“珠三角北西向活动断裂调查评价”,通过遥感解译、1︰50000调查、物探、钻探等多种手段,基本查清了断裂的主体分布及第四纪活动性等基本特征,在此基础上,分析了沙湾断裂带与周边地貌的耦合性。

2 断裂带基本特征

2.1断裂带主体分布

在前人研究的基础上,通过1︰50000地面调查,浅层地震、钻孔探测等手段,我们大概确定了沙湾断裂的展布位置及展布方向。从图1可以看出,沙湾断裂是一条宽约25 km,长约120 km的由多条断裂(F1-F16)组成的断裂带。其纵贯花都、南海、顺德、南沙、番禺、中山黄圃,沿洪奇沥水道入海。总体走向320°,倾向以以南西为主,但内部多有变化,倾角大约50°-80°。断裂主要发育于云开岩群、白垩系和花岗岩中。构造岩主要为碎裂岩、硅化岩和断层角砾岩,晚期发生硅化、褐铁矿化、黄铁矿化等蚀变。

2.2野外露头特征

沙湾断裂带主要出露于白坭镇松岗,顺德镇西淋岗,沙湾镇陈村、紫坭村罗汉山及虎门镇黄山鲁一带,主要发育于白垩系和花岗岩中。断裂带构造作用复杂,显示其多期活动性。下面以西淋岗和罗汉山露头为例说明其基本特征。

2.2.1青萝嶂断裂(F10)

青萝嶂断裂出露在顺德西淋岗(图1、图2),残丘地貌,顶部夷平面高程30 m左右。断裂上盘岩性为白鹤洞组(K1bh)硅化复成分砾岩,下盘为晚白垩世花岗岩或白鹤洞组灰褐色泥灰岩、石英砂岩和紫红色泥岩。断裂破碎带宽1~4 m,由硅化岩、碎裂岩、断层角砾岩、断层泥等构成。断裂整体走向320°,倾向北东,倾角50-70°,可见长度约1.1 km,断面清晰,呈舒缓波状,并出现分支复合现象。

露头特征显示其多期活动性[6]。断裂下盘红层的拖曳指示断裂早期的活动方式为逆冲断层(图3),该次活动应发生于白鹤洞组沉积之后和其下的晚白垩世花岗岩形成之前,证据是本期活动产生的构造岩及其上的白鹤洞组砾岩一同被硅化。

断裂的逆冲作用之后,又发生过近于水平的右旋扭动或低角度斜冲活动,本期活动产生的断面平直,破碎带宽度约1.5 m,构造岩有强烈的绿帘石化现象(图4),断面上可见十分清晰的右旋水平擦痕。

断裂的最新一次活动表现为重力断层。上盘斜落擦痕明显,断面上有厚达2~10 cm的灰黑色断层泥(图5),断层泥ESR测年50-70万年。

2.2.2紫坭断裂

紫坭断裂(F13)典型露头见于大岗镇十八罗汉山,两端延没于第四系中,该点切割地层为古近纪莘庄村组(E1x)(图1、图6),构造带可见宽度50 m左右。

根据剖面测制资料,起始位置以下岩性组合共4组,其内部结构及主要特征如下(图7):

①灰紫色中厚层状砂岩夹中层状含砾砂岩,其被北西向方解石脉体切割,脉体宽约3 cm,剖面上延伸约40 cm;

②为浅灰紫色厚层状砂岩与中层状含砾砂岩互层。其被北西向方解石脉体切割,脉体宽约40~50 cm,结晶粒大,节理发育,在脉体内部,可见后期泥质充填物。脉体表面具有褐铁矿化,产状220°∠75°。此外,在脉体中具有80°方向延伸的片理面,造成方解石较为破碎。脉体表面擦痕显示上盘下降的同时兼有左旋运动。方解石脉ESR测年11万年左右。

③为浅灰紫色厚层状砂岩,其被相间4组北西向方解石脉体切割,脉体宽度不同,其结晶颗粒变小,脉体在横向延伸上出现分叉、歼灭等现象。

④为浅灰紫色厚层状砂岩夹中层状含砾砂岩、砾岩等,其被相间3组北西向方解石脉体切割,脉体宽度不同。其中较宽的脉体宽约50 cm,结晶程度变高,表面具有褐铁矿化蚀变,北西方向变粗加宽,向南东方向变窄,产状:45°∠70°。断层上盘下降形成镜面,擦痕显示上盘下降的同时兼有左旋运动。方解石脉ESR测年7-10万年。

⑤为浅灰紫色厚层状砂岩,其被相间5组北西向方解石脉体切割,脉体宽度不同,最宽可达30~40 cm,脉体产状倾向北东,其结晶程度较前变差。

图1 沙湾断裂带地质及平面分布图Fig.1 Geologyand plane distribution map ofshawan faults

图2 西淋岗青萝嶂断裂露头(镜头向南东)Fig.2 Fault outcrop ofqingluozhangfault

图3 断裂及其下盘的牵引构造Fig.3 Footwall offaults and traction structure

图4 断裂晚期右旋扭动产生的破碎带(镜头向南东)Fig.4 Crushed zone bydextrorotation movement

图5 断裂最近一次活动产生的擦痕和断层泥(箭头示下盘移动方向)Fig.5 Scratch and fault mud caused bythe latelymovement

图6 紫坭断裂大岗镇罗汉山露头Fig.6 Luohanshan outcrop ofZini fault

图7 十八罗汉山紫坭断裂地质构造剖面图Fig.7 Geological structure profile ofZini fault

由图可见,十八罗汉山断裂中方解石脉体产状在剖上面有明显的变化,除了横向上的加粗或歼灭之外,空间上倾向也发生了变化。剖面起点,脉体基本倾向南西,倾角较陡;过了沟谷之后,脉体产状形态转为倾向北东。由此判别,该断裂具有类似地堑构造的特点。此外,剖面地形线形成多个台阶平台,而这平台是风化剥蚀所致、人工开挖形成或断裂活动后再经过人工开挖?一时很难通过剖面测制探究明白。值得肯定的是,该套地层中的方解石脉体产状明显相对,这表明该断裂不是一次活动的结果,而从剖面脉体结晶程度判别,中间较大脉体结晶程度较好,而两侧逐渐变小、变细或歼灭,这也可以间接表征断裂具有多次活动的特征。若剖面揭示的断裂具有地堑构造特征,则每一次构造活动可能形成一级平台,以沟谷为中心,则可以辨别至少有4-5级平台,可能也反映了断裂活动不止一次。

2.3浅层地震勘察与蕉门水道联合钻孔验证

沙湾断裂主断面大部在隐伏区存在,难以直观地确定断裂的展布及近期活动性。为了揭示沙湾断裂在隐伏区展布及与第四纪地层的切割关系,我们在基岩断裂出露的山前部位,从南至北布置了8组跨断层浅层地震测线,并对部分测线进行了联合钻孔验证。8组测线解译结果均揭示到断层存在,但基岩断裂并未上延至残积层顶部,更未延伸至第四系沉积物内部,现以西淋岗测线为例说明。

2.3.1西淋岗浅层地震探测

图8 西淋岗测线浅层人工地震地质解释图Fig.8 Decipher map ofShallowseismic surveyline ofxilingang

西淋岗测线位于佛山市顺德区西淋岗(图1),是为了验证分支断裂F10在该处的延伸展布及断裂与第四系的切割关系而设立。图8为其时间和深度剖面图,根据剖面上的地震波组特征,可以识别出2组在整条测段基本可以连续追踪的反射震相(T1和T2)。从整条剖面反射同相轴的形态来看,反射波同相轴有一定起伏,但基本呈水平展布,在测线318 m附近,T2反射波同相轴有错断现象,因此认为在该测段存在断点(F1)。断裂为逆冲断层,倾向SSE,视倾角约为75度。解译结果与前节青萝嶂断裂露头特征吻合,说明解译结果可靠。同时表明,基岩断裂延伸至该处,但并未上延至残积层顶部,更未延伸至第四系沉积物内部。

2.3.2蕉门水道联合钻孔验证

图9 蕉门水道岗联合钻孔剖面图Fig.9 The combined drillingprofile ofjiaomen Shuidaogangarea

调查表明,沙湾断裂F9分布与蕉门水道的展布具有耦合性(图1),为了验证该断裂是否经过该处及与水道关系,在先行调查和物探解译基础上,我们在沙湾水道与蕉门水道交叉处跨蕉门水道设计12个钻孔,长度控制350 m,钻探深度总进尺580 m。连孔剖面如图9。

钻探揭露ZK5在25.0~26.0 m处存在1 m厚碎裂岩带,ZK6在33.2~34.0 m处存在0.8 m厚碎裂岩带,碎裂岩带内为碎裂岩,角砾岩,弱硅化状,岩芯呈碎块状及碎裂状,可辨别其原岩为泥岩,可见有褐铁矿化现象与铁锰质薄膜,可见少量角砾状原岩残留,具有典型构造破碎带特征。两个钻孔破碎带两侧皆为强-中风化的白垩系白鹤洞组(K1b)泥岩、砂岩、含砾砂岩及砂砾岩,并且围岩普遍较破碎,呈短柱状及碎块状,围岩内部构造裂隙发育。ZK5和ZK6破碎带具有相似特征,并且破碎带下部皆为青灰色泥灰岩,通过对比地层,结合基岩露头特征和物探资料,推测该处存在断层F1,下盘上升,上盘下降,为一正断层。该处验证结果与物探解译结果和地面调查结果相符。

钻探同时揭露另一场断裂F2,F1及F2构成地堑,中间控制的区域与蕉门水道分布具有很好的耦合性。同时发现断裂两侧第四纪地层整体连续性好,两侧地层亦无等时性错动现象。蕉门水道钻孔验证了物探解译成果的准确性,也验证了断裂与第四系的切割关系,证明该处断裂没有切割晚更新世地层。

浅层地震勘察和钻探验证证实了本文推测断裂在隐伏区展布位置的可靠性。同时,该区已有第四系底部沉积物年龄最老3~4万年,说明晚更新世中后以来沙湾断裂并未发生过切割第四系的突变型断裂活动。这同刘尚仁认为珠江三角洲今后相当长时间新构造运动以间歇性差异下沉或稳定为主的结论一致[7]。

2.4沙湾断裂带第四纪活动性的年代学特征

为了对断裂各段的第四纪活动性有一个总体把握,我们对不同地段的断裂带内物质进行了采样测试。表1是项目组自测和收集到的断裂带内物质的测年成果部分资料。

表1显示,第四纪以来沙湾断裂带内各断裂都有过不同程度的活动,且不同地段活动时间不一,有的断裂可能发生过多期次的活动。数据显示,断裂活动情况可分为6个时期:(1)>60万年,在沙湾断裂带西淋岗地区获取两件断层泥ESR测年结果,分别为706±92 ka、528±63 ka,表明该处断裂活动的最早时限为中更新世早期至中期。(2)600-300 ka,该时期属于中更新世中期,西淋岗断裂(F10)断层泥ESR揭示该时期曾有活动痕迹(528±63 ka);此外,番禺横江所见的大乌岗断裂断层泥TL年龄为535.4±37 ka,以上两者揭示的时间极为接近,反应该时段在沙湾断裂的中部地区,断裂活动性较为显著。(3)300-130 ka,该时期属于中更新世中期,在沙湾断裂黄山鲁一带,东涌-黄山鲁断裂也开始活动。(4)130-75 ka,晚更新世早期大岗罗汉山等开始活动(115.36-113 ka),其活动均属于沙湾断裂的南东段;此后黄山鲁也开始活动(102 ka),活动方向向NE方向偏移。(5)73-56 ka,该时期属于晚更新世中晚期,是珠江三角洲形成、演化的重要时期,罗汉山5.6万年的测年结果说明此次断裂的活动。(6)晚更新世末至全新世,沙湾断裂活动性更弱,基本没有在地表留下活动的地质地貌证据。刘尚仁从河流阶地的研究入手认为珠江三角洲今后相当长时间本区新构造运动以间歇性差异下沉或稳定为主的趋势将继续下去[7]。

表1 主要断裂测试年龄表Tab.1 The chronology of test results of main faults

图10 断裂带周边地貌图Fig.10 Topographic map ofthe fault zone

露头调查、浅震勘察、钻探验证及测年结果表明,沙湾断裂带晚中生代以来至少经历过四次较强烈的活动:第一期活动发生于古近纪红层沉积之后,为低角度逆冲运动,普遍发育构造角砾岩及碎裂岩;第二期为扭性或压扭性,形成了较为密集的构造片岩及构造透镜体;第三期活动表现为高角度正断层,以断块重力调整为主,活动时间为距今约50万年左右;第四期活动表现为断堑式调整为主,活动时间为距今约6-10万年,为三角洲形成奠定了基础。珠江三角洲今后相当长时间本区新构造运动以间歇性差异下沉或稳定为主的趋势将继续下去。

对于以组织设备为主要影响因素的制造能力,在生产过程中根据设备的能力特点来确定其最终的组织能力水平。在这种类型的制造能力水平中,人员作为辅助参与该组织过程。

3 断裂带基本特征与地貌的耦合性分析

沙湾断裂带周边总体地貌北部为低山丘陵,南部以平原地貌为主。平原内残丘散布,残丘周围存在侵蚀阶地或夷平面(图10),且北西向水系发育。这些特有的地貌与断裂的分布和性质具有较好的耦合性。

3.1断裂与隆起或下陷地貌耦合性分析

通过野外调查及室内资料综合分析,认为沙湾断裂带断裂产状及性质较为复杂,与断裂周围的隆起或下陷地貌的形成具有较强的耦合性。

图11 西淋岗-文冲构造剖面图Fig.11 Structural profile ofxilingang-wenchong

图12 断裂带周边二级阶地Fig.12 The twoterrace surroundingthe fracture zone

从西淋岗-文冲构造剖面反映看(图11),钟村附近西淋岗受F010、F009及F011控制,呈现断隆特点,西淋岗顶部夷平面高程40 m左右,根据已有文献[8],此级夷平面属三级,形成于60-80万年前(Ql-Q2),西淋岗断裂(F010)断层泥ESR揭示该时期曾有活动痕迹(706±92 ka、528±63 ka),番禺横江大乌岗断裂断层泥TL年龄为535.4±37 ka,与该期夷平面形成时间非常吻合。

另外,青萝嶂断裂西淋岗周边还发育二级阶地,分布高程15 m左右(图12)。已有研究表明,二级阶地形成时间以Q2为主[7],少数可延至Q3,这与西淋岗断裂活动最新测年结果也基本吻合。从剖面观察,组成阶地地层为晚更新世西南镇组和三角组,两者为平行不整合接触,剖面水平层理和斜层理保留完整;西南镇组顶部发育铁质薄膜,显示该区西南组和三角组之间有过长期暴露,且环境稳定,三角组后一直处于抬升状态,遭受剥蚀,未再接受沉积说明该处构造环境相对稳定,这与前面断裂构造活动测年结果也非常吻合,即断裂在中更新世中晚期或晚更新世早起确实活动过,形成现在的地貌特征,但晚更新世后期以后活动性渐弱,以致造成晚更新世后期地层缺失。

再如罗汉山剖面中小型地堑,由图6可知,十八罗汉山一带在晚三叠世之后,该区域基本处于剥蚀状态,未接受任何沉积,此状态一直持续到古新世初期,受太平洋板块及欧亚板块的双重作用,陆内裂谷不断发育,形成了古新世的河湖相红色碎屑沉积。此后在喜马拉雅运动第二幕时期(1806 ka),第三纪红色盆地上升,开始接受第四纪沉积。此后,喜马拉雅运动第三幕(126 ka)对该区岩石造成极大破坏,而方解石测年形成时代基本与该时段吻合,反映了陆内裂谷持续发育阶段的特点。

由此可知,断裂带区内断隆断陷的发育确实受到沙湾断裂活动的影响,这些影响与珠江三角洲的形成和发育关系也非常密切。

3.2断裂活动与水系耦合性分析

沙湾断裂带的分布与该区域的水系发育也具有较强的耦合性(图1)。西海断裂(F16)基本平行于西海之西南的潭洲水道、顺德水道呈北西315°方向展布,洪奇沥断裂(F014)沿洪奇沥水道展布,沙湾断裂(F009)沿蕉门水道展布,因河流能敏锐地感应基底断块运动引起的地面变化,并力图使河道的发展与其相适应,所以潭州水道、顺德水道、洪奇沥水道以及蕉门水道极有可能是受这些断裂的控制,形成了现在这样的地貌特征[6,9]。

西淋岗-文冲构造剖面反映(图11),从大乌岗断裂(F11)沿63°方向,依次可见F002、F008、F006及F005分布,大乌岗断最新测年数据53万年,与文冲断裂共同构成了断陷,对北江的侵蚀及河流流向具有明显控制作用。北亭南西的北江水道,受F002、F008、F006及F005控制,从断裂形迹判别,早期可能为压扭性,地表呈现一系列的正地形,而后期张性断裂在北东向拉张作用力下,其北东、南西两侧呈现下滑区域,中部拉张为北江支流水道形成提供构造条件。北亭断裂(F005)及文冲断裂,又构成了断陷盆地,在长洲镇北东一侧,地表见有元古代云开群变质岩及侏罗纪花岗岩出露,表明该处可能受剥离断层所致,而珠江口水道应该有北东倾向的正断层存在,其与文冲断裂共同控制了现在珠江口水系的展布[6,9]。

断裂作为破碎带容易遭受风化和剥蚀,从而河流容易沿断裂发育或改道。珠江三角洲的轮廓和基底地貌明显受断裂的控制,主要河道的变迁必然也与断裂活动有关。陈国能等[9]根据第四系沉积相把三角洲的演化过程分成三个阶段,并对每一阶河谷分布作了探讨,其研究结果对认识新构造运动与珠江三角洲河道演变的关系起了很大的推动作用,其研究西江断裂磨刀门的打开时间与西江断裂最后活动时间均为2万年左右,证明西江断裂活动性控制了西江断裂的形成和发展。本文前面蕉门水道钻探验证结果表明,蕉门断裂不仅为蕉门水道提供了构造侵蚀条件,同时,构造拉张环境也为水道的形成和发展创造了必备条件。由此可见,沙湾断裂的活动或性质对本区水系的发育确实有一定控制作用。

图13 断裂与第四纪地貌的耦合性Fig.13 The couplingbetween fault and quaternarygeology

3.3断裂与平原第四系厚度的耦合性

断裂与第四系的耦合性,主要体现在垂直速率升降和第四系等厚线[2,4]。已有研究表明,珠三角最明显的两个沉降中心及沙湾断裂带区域的第四纪沉积等厚线都呈北西向展布(图13),这反映了第四纪沉积受北西向断裂控制显著[2,6]。另外,珠江三角洲内第四系沉积厚度的差异对应着断块沉降幅度的差异[1],如7 500-5 000a BP时期三角洲北部的沉积速率比南部快,但近5 000 a来随着南部的快速沉降,其沉积速率已超过北部。这反映了地壳垂直升降运动对沉积的影响,其中沉积厚度超过60 m的万顷沙断陷的形成原因应该与此有关。

4 结论

(1)沙湾断裂的基本特征:是由16组近北西向断裂组成的断裂带,晚中生代以来至少经历过四次较强的活动,第一期活动发生于古近纪红层沉积之后,为低角度逆冲运动;第二期为扭性或压扭性;第三期活动表现为高角度正断层,活动时间为距今约50万年左右;第四期活动表现为拉张环境,活动时间为距今约6~10万年。

(2)断裂带周边特有的地貌与断裂分布和性质具有较强耦合性,沙湾断裂的活动性等特征对地貌的形成具有一定的控制作用。

[1]黄镇国,李平日,张仲英,等.珠江三角洲形成发育演变[M].广州:科普出版社广州分社,1982.

[2]黄玉昆,夏法,陈国能.断裂构造对珠三角洲形成和发展的控制作用[J],海洋学报,1983,(3):316-327

[3]陈国能,张珂,陈华富,贺细坤.珠江三角洲断裂构造最新活动性研究[J].华南地震,1995,15(3):16-21.

[4]刘子宁.珠江三角洲中山横栏地区晚第四纪以来的沉积特征[J].华南地质与矿产,2015,31(2):210-216.

[5]宋方敏,汪一鹏,李传友,陈伟光,黄日恒,赵红梅.珠江三角洲部分断裂晚第四纪垂直位移速率 [J].地震地质,2003,25(2):203-210.

[6]付潮罡.白坭-沙湾断裂带特征及其活动性研究[D].广州:中山大学,2010:1-110.

[7]刘尚仁,彭华.西江的河流阶地与洪冲积阶地[J],热带地理,2003,23(4):314-318.

[8]张岳桥,董树文,李建华,崔建军,施炜,苏金宝,李勇.华南中生代大地构造研究新进展 [J].地球学报,2012,33(3): 255-279.

[9]姚衍桃,詹文欢,刘再峰,张志强,詹美珍.珠江三角洲的新构造运动及其与三角洲演化的关系 [J].华南地震,2008,28(1):29-40.

The Basic Features of Shawan Fault and Analysis of the Coupling with the Landform.Geology and Mineral Resources of South China,2016,32(3):238-248.

Dong H G.

Shawan fault control the eastern boundary of Pearl River Delta.The basic feature was studied from fracture distribution,outcrop characteristics,seismic exploration and drillingverification etc.It is composed of a set ofNW-trending faults(16 faults).Shawan fault has experienced at least four tectonic movements since late Mesozoic Era:First time,it behaved in a lowangle thrust when the red beds formed after the Paleogene Period;The second time was in a shear or compress-shear way;The third stage which took place about 50 ka agoresulted in normal faults with steep fracture;the forth fault event was in extensional environment,which happened about 6-10ka ago.The peculiar topography surrounding the fracture zone has strong coupling with fracture distribution and properties.The coupling causes were analyzed on the basis of features mentioned above,and the conclusion is that fault activityhas certain effect on formation oflandform.

the Pearl River Delta;Shawan fault zone;basic features;landform;coupling

中图分类法:P931.2A

1007-3701(2016)03-238-11

10.3969/j.issn.1007-3701.2016.03.006

2016-03-01;

2016-04-29.

中国地质调查局地质灾害预警项目“珠三角NW活动断裂调查评价”(编号:1212011014006).

董好刚(1970—),男,高级工程师,主要从事环境地质及新构造运动研究;E-mail:donghaogang@126.com.