中国历史上的虎(Panthera tigris)亚种名称及分布地

2016-11-17文榕生张明海

文榕生 张明海

(1.中国科学院文献情报中心,北京,100190;2.东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨,150040)

中国历史上的虎(Panthera tigris)亚种名称及分布地

文榕生1张明海2*

(1.中国科学院文献情报中心,北京,100190;2.东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨,150040)

根据对中国200万年以来虎的分布变迁系统研究,表明中国历史上分布的虎在生态环境变迁过程中曾产生9个亚种,它们的出现与部分灭绝的亚种并不在同一时间。文中不仅对新增虎亚种进行考证,而且对大部分虎亚种的形态、栖息地、分布地区进行梳理,明确它们的古今分布状况及分布界线,还提出规范各虎亚种名称的具体建议。

虎;虎亚种;历史时期;地理分布;分布变迁;亚种分布界线

1 虎亚种概况

虎(Pantheratigris)是亚洲特有的珍稀野生动物,虽为起源于我国黄河中游的大型猛兽,却只有一个种,数个亚种。长久以来,人们对虎亚种众说纷纭,莫衷一是,尤其是对“亚种”的误解与缺乏可靠的分布划分,使之成为虎地理分化方面研究的瓶颈。

根据《地球科学大辞典》对“亚种”的诠释,亚种有2种[1]:一是年代亚种:古生物学中将由于时代分布上的不同而使同一种内在形态特征上与其他居群有所不同的居群,也称为亚种。二是地理亚种:与同一种内的其他居群在地理分布上界线明显、形态特征上有一定差异的居群。亚种由于进一步的地理隔离导致生殖隔离而发展成为新的物种。

根据迄今分布于我国27个省级政区(北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等地)、105地、129点出土的更新世-全新世虎遗存(图1)看:更新世早期的虎化石就有河南渑池县、陕西蓝田县、甘肃东乡族自治县3地,尤其是渑池县与东乡族自治县的古中华虎(Pantherapalaeosinensis或Pantheratigrispalaeosinensis)*此即虎的年代亚种。化石为距今200万年前的遗物。此外,中更新世的虎化石分布在46地,晚更新世的虎化石分布在38地,全新世的虎遗存分布在18地。这些分布广阔且成序列的虎遗存充分证明虎是起源于第四纪的更新世早期,首先在我国的黄河流域出现,然后才扩散开的。在晚更新世,已北达黑龙江省;甚至早在中更新世就南抵台湾-广东-广西-云南一线,全新世出现在海南岛南端[2]。

经笔者对2009年出版的《虎的分布变迁》[3]进行修订与增补,据约2 600种文献记载,今我国县、市级政区在历史上有虎分布地约达1 960余个,约占政区的82%。如此大面积且连片的虎分布说明虎的早、中期地理分布尚未出现隔离(图2),亦未产生亚种。

图1 不同时期的虎遗存分布状况(测绘出版社供图)Fig.1 Remaining distribution of tiger in different historic time (Map provided by Surveying and Mapping Press)

诚然,何业恒是最早全面研究历史时期我国虎分布的学者,他在1996年出版的《中国虎的历史变迁》[4]中套用了《中国动物志》[5]的6个虎亚种分述它们的在历史时期的地理分布与变迁;更有古动物学者用虎亚种称其所发掘出的虎化石,尽管它们可以与现今的虎亚种分布地对应;然而,这些作法显然对“亚种”存在误解:“亚种由于进一步的地理隔离导致生殖隔离而发展成为新的物种”,亦即只有出现地理隔离,并经过相当一段时间,原先仅为同一物种的生物隔离开后的种群适应了不同的生态环境,才有可能形成不同的亚种。虎的出现在地理上并无隔离,只是由于生态环境变迁,使得虎的部分居群由于地理阻隔无法与其他居群继续交配、繁衍,延续后代,从而产生不同亚种。

图2 历史时期虎的分布变迁Fig.2 Change of distribution of tiger in historic time

从虎的地理分布与变迁看,历史时期我国曾有7~9个虎亚种,它们是不同时期出现,有的灭绝较早,有的延续并繁衍迄今。

纵观虎已出现的亚种命名,有人物(命名者或纪念者)、形态、分布地等多种形式。窃以为,应综合考虑古今它们各自分布范围与涉及地域,尽量采用自然地理名称。本文所采用的具体各亚种中文学名理由,详见下文各论。

2 台湾虎与海南虎[6]

我国的两大岛屿——台湾与海南向来被人们认为没有虎分布。究其缘由,专家、学者,包括从事这一区域自然地理学者等给出的多种理由,其中颇具影响的如动物学家、科普作家谭邦杰高级工程师提出:

虎虽能游过较狭窄的海峡,出现在像厦门、香港、新加坡这样的岛屿上,但却不能渡过较宽较深的海峡,因此,台湾岛和海南岛自古以来便没有过虎[7]。

历史动物地理学家何业恒教授补充道:

海南与台湾其所以没有虎,这是因为地质时期等到有老虎时,它们已经与大陆分离了[4]。

这些论点显然没有认真考虑到历史环境变迁对历史时期虎等的分布变迁,尤其是对亚种的产生至关重要。

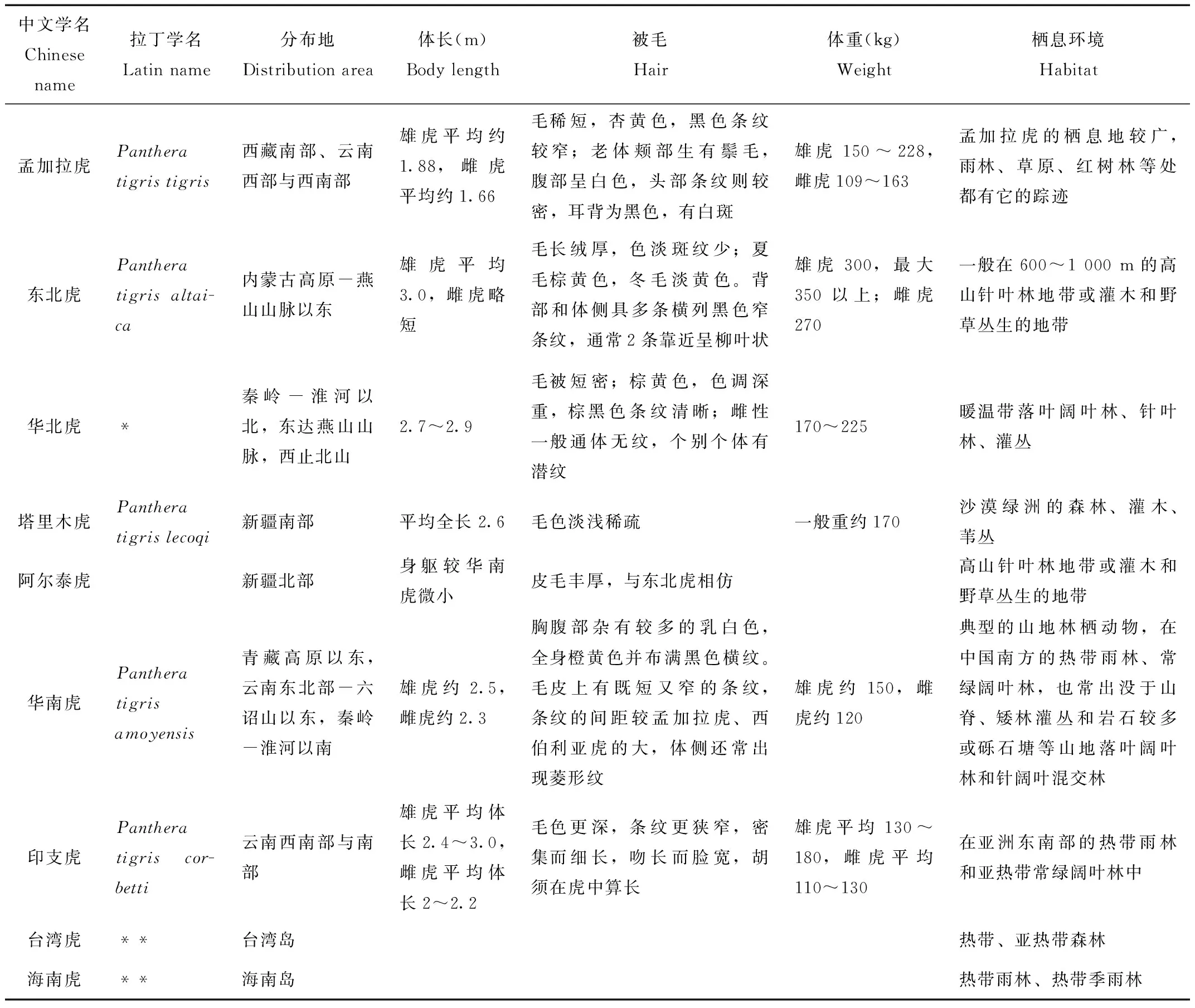

表1 历史时期中国分布的虎亚种概况

Tab.1 Overview of tiger subspecies distributed in China in historic time

注:*《中国动物志》所用拉丁学名值得商榷,详见下文。**拉丁学名待定

前文提及虎在200万年前的早更新世就已经出现,中更新世时扩散到东南沿海一带。《中国古地理图集》中的《中、晚更新世古地理图》是最接近全新世的古地图,较形象而直观地复原了当时地形环境,尤其是该图说以文字描述道:

晚更新世晚期,大约距今2.5万年时,气候急剧变冷,整个东部海面大幅度下降,到距今1.8万年时,海面下降到最低位置,大约在现代海面以下150 m左右。在华南沿海形成宽达上千公里的辽阔滨海平原,其上发育古土壤层、风化壳和泥炭,与此同时很多河流一直延伸到滨海平原的外缘。大约在距今1万年左右,气候复又转暖,海面回升到海深25~30 m处,接近现代海面[8]。

据此说明,尚未达到最大海退,今台湾海峡与琼州海峡就已然是陆地,亦即虎的扩散并不存在海峡的阻隔,也就顺理成章地推翻了虎不能扩散到海岛的成见。

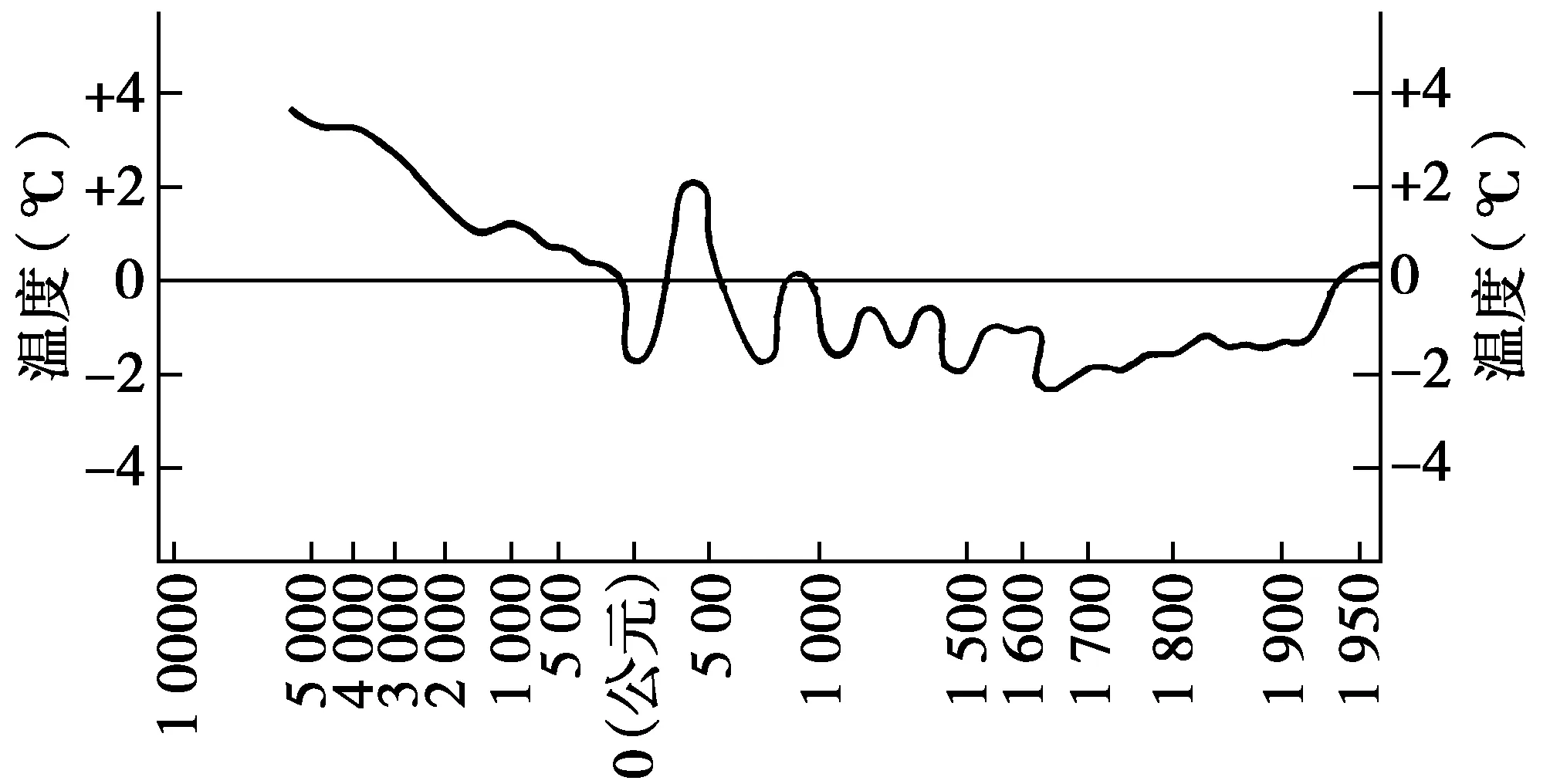

文焕然*文焕然研究员是我国第一位从事历史自然地理研究的学者,出版我国首批历史气候专著,开创我国历史生物地理分支学科。这是他毕生研究历史气候变迁留下的对近8 000年来冬半年气候变迁的最终观点。等根据中国历史时期森林植被、多种对

气候敏感的动植物分布变迁,结合海洋生物、土壤、海岸等多方面资料,认为我国近8 000年来冬半年气候变迁呈现阶段性由暖转冷总趋势(图3),气温变化的峰谷之差约5℃[9]。亦即反映在此时期,就是发生海退,其程度也远不如晚更新世剧烈。进而可推断,虎扩散到2海岛当是在此之前就已经实现,在台湾与海南出土的虎遗存可为佐证,而台湾的虎遗存时代更早。

图3 近8 000年来冬半年气温变迁曲线Fig.3 Temperature change curve of winter-half-year of 8000 years

2.1 台湾虎

台湾海峡虽宽约130~410 km,但其最深处不到80 m。秦蕴珊等也认为,末次冰期时,由于海平面的下降,台湾浅滩必然出露成陆,并成为大陆人类和动物通往澎湖列岛直至台湾的桥梁[10]。

尤玉柱等进一步提出,自福建东山岛和广东南澳岛以东确有一条向澎湖列岛延伸的浅滩,即台湾浅滩,其宽约10 km,长约130 km,大多水深不及20 m,在“骹筒骨洲”附近,水深仅有10 m。该浅滩是东海陆架盆地和南海盆地的分水岭,海底地形由分水岭向东北和西南倾斜[11]。这又说明,由于浅滩的存在,水更浅,更便于虎在台湾与大陆之间的往来;并且直至清末,虎在台湾海峡西岸依然分布广泛。故台湾岛的虎有可能延续更长久。

从澎湖海沟[12]、台南县盐水溪*台湾的化石.[2014-12-09].http://gis.geo.ncu.edu.tw/earth/fossils/FOSSILS9.HTM;台湾的化石(虎、象、鳄、鲸等).[2006-12-12].http://www.oursci.org/bbs/sinodino/viewthread.php?tid=4846与菜寮溪畔*左镇人.http://baike.baidu.com/link?url=ol1SqCBvEKfhCZ1VHMDUKC0fYphd2kIeSYxrP54bpx_v-Es-dFYSYx5ndNkhHx KWVFlHmNmK0ch9byLmSQrFhq;据张钧翔介绍:“依牙齿大小,推论与东北虎差不多,身长约有1.8~3.5 m,体重约达180~340 kg。”据:小五生捡40万年虎化石.[2006-12-12].http://forums.perak.org/cn/simple/index.php?t31936.html等处发现的虎遗存,证明在中-晚更新世就有虎登上台湾岛。

据最早记载台湾原住民风俗的调查报告《东番记》*福建连江县人陈第据其亲历,在明万历三十一年(1603)撰。,明崇祯元年(1628)《福尔摩沙岛记略》*第一位到台湾的基督教牧师Georgius Candidus撰。,到清康熙二十三年(1684)《澎湖,台湾纪略》皆记载有“虎”。进一步证实台湾栖息的虎一直延续到清初。

尽管缺少对台湾虎的更多描述,但从虎在1万年前海退时登岛,又由于随后的海进而与大陆隔绝,至少可以说明其为台湾虎是最早分化出的亚种之一。

2.2 海南虎

琼州海峡虽平均水深44 m,最大深度114 m,但宽仅18~40 km。这对利用晚更新世海退机遇且善于泅渡的虎来说,由大陆扩散而达海岛,就是如履平地。三亚市落笔洞遗址发现“华南虎”*即使认为全新世时,海南岛已与大陆隔离,但当地的虎也不是“华南虎”,而是海南虎。等45种动物遗存,据分析为1万年前遗物[13-15]。虽然落笔洞遗址所发现是全新世虎遗存,但首先可以证实海南曾有虎栖息,其次还可推断应有更早的虎遗存待发现,因为三亚市处于海南岛最南端,虎则是由北向南扩散的,况且琼州海峡远不如台湾海峡宽。

(宋)范成大在淳熙二年(1175)前完成的《桂海虞衡志》记述遍布热带雨林的黎母山有“虎”。其说得到宋淳熙五年(1178)《岭外代答》与《海槎余录》作者顾岕(明嘉靖间曾任职儋州)认可,由此证明海南生息、繁衍的虎一直延续到宋代。

总之,海南虎也由于未见到更多的描述而无法比较,但可以肯定的是虎在1万年前海退时登岛,又由于随后的海进而与大陆隔绝,至少也可以说明其也是虎最早分化出的亚种之一。

3 新疆分布的虎亚种*详见拙文《再探历史时期新疆分布的虎》(《四川动物》待刊)。

新疆迄今虽然还未见到虎遗存出土,然而根据虎的起源与扩散状况并参看《中国古地理图集》显示:

早更新世末期,阿尔泰山上升幅度可达1 000 m左右,以中山为主,中更新世开始形成山谷冰川,分布面积较大,晚更新世时冰川厚度变薄,开始萎缩。准噶尔盆地随着阿尔泰山及天山的抬升,盆地边缘形成更为开阔的台地及丘陵。中-晚更新时,黄河、长江基本上接近现貌。中更新世时,黄河切穿了积石山和中条山山前的山岭,串通了古若尔盖湖、古共和湖和古银川湖,完成了全河的联结,向东流入平原[8]。

再察看“早更新世”与“中、晚更新世”2幅图的某些细部差异:早更新世时,在内蒙古高平原、黄土高平原及山西高平原是大片浅色(亦即“高平原”)与间有深色(亦即“台地”)以及“冰水-洪积泥、砂、砾组合”,在古阿尔泰山山麓下已呈现出浅绿带点图标(亦即“海陆交互砂、砾石、泥组合”的“低地”),在今伊犁谷地一带则是浅绿色图标(亦即“平原”)。到中-晚更新世时,内蒙古高平原、黄土高平原及山西高平原的“高平原”与“冰水-洪积泥、砂、砾组合”基本如故,而“台地”呈破碎状;今阿尔泰山山麓下的“低地”扩大;今伊犁谷地一带也变为扩大的“低地”;此外,在今塔城一带又新出现了较大片“低地”。

上述地形的变化,不仅使虎向北与向西北扩散处于畅通状态,而且也打开了某些虎越出现今国境向中亚扩散的通道。从而证明新疆分布的虎既是来自黄土高原,又成为再向境外扩散的中节点。而“高加索虎向东迁徙的孑遗”的认识,显然是本末倒置。

尽管北疆的纬度略低于东北地区,但由于其海拔高于后者,故二者的生态环境颇多相似,二地区的虎亚种也有较多相似特征。没有证据表明虎在我国北部的分布出现对接。这既可以证明虎不能适应草原、沙漠、戈壁、高山等环境,也说明阿尔泰虎与东北虎处于天然隔离,还可佐证新疆分布的虎早期扩散并非源于遥远的东北。新疆历史上有虎分布,除了通过现存的古岩画、战国时期成书的《穆天子传》等证明早已存在外,主要还是清初以来的古籍记载、近代外国探险家的标本与记录,现代野外考察等多方得到证实,而且获得国际上认可。就现有资料看,新疆分布的虎早在清代以前就基本上与河西走廊的虎处于分布隔离状态,亦即产生虎亚种;又由于新疆历史上就存在虎的2个亚种①,故若再采用易使人误解为只有1个亚种的“新疆虎”作为亚种名显然不适宜。

3.1 阿尔泰虎

文焕然对历史时期新疆森林的分布变迁有所研究,他认为,新疆在原始农业开始时,荒漠可能已经分布很广,植被很少。但是在冷湿的中山带,依然有天然森林分布[16]。亦即北疆在天山北坡与阿尔泰山区一带虽纬度高,但由于地势较高、温度较低、降水较多,覆盖着葱郁的西伯利亚落叶松和雪岭云杉、针叶柏等山地原始针叶林。

天山南北的绿洲虽无本质区别,但北疆的绿洲冬季温度较低,有积雪。处于如此环境中的虎亚种自然“皮毛甚丰,皮值颇昂”,不同于南疆的塔里木虎。

北疆的虎亚种曾扩散到境外的周边国家,也就是说超出“北疆”范围,并非我国独有的亚种,采用前人曾误用的“阿尔泰虎(Pantheratigrisaltaica)”②为亚种名,似较合适。

3.2 塔里木虎

文焕然认为,新疆在原始农业开始时,在南疆河谷平原地区,天然植被虽以荒漠为主,但在河边、湖畔或潜水较丰富的地方(如洪积扇前缘潜水溢出带),却也有天然森林分布,这里树木青翠,与荒漠植被稀少成为两个显著不同的自然景色。这成为虎栖息的良好环境,也是人们看到更多的则是虎在苇塘、高草丛中栖息景象。

南疆的虎分布约呈C状散布于塔里木盆地的沙漠绿洲一带。由于纬度低于北疆,地势低缓,而温度较高、降水稀少,南疆的虎较华南虎“身小,毛色淡浅稀疏”,与阿尔泰虎迥异。

我们注意到曹志红根据一些资料记述对“新疆虎”与“里海虎”进行3项比对,认为二者在“毛被色型”与“条纹形式”2项有差异,进而提出它们不是同一亚种的观点[17]。在没有判明其与“里海虎”的关系之前,采用曾有的“塔里木虎(Pantheratigrislecoqi)”可能比较妥当。

4 华北虎

《中国动物志》中虽认同存在虎“华北亚种”,但所用其模式产地为“朝鲜”,拉丁学名为“Pantheratigriscoreensis”,且“毛较长”的描述则值得商榷。

华北虎地处古中华虎的发源地,现今处于暖温带地区,其东西两边分别由于后与东北虎、新疆分布的2个亚种隔离区,南边也由于后与华南虎隔离(界线是秦岭-淮河)而成为独立亚种。故以往将其归入“东北虎”,显然不妥。

历史上,虽然朝鲜半岛确实有虎分布,但其并不与华北接壤,故取其标本作为“模式产地”,并不符合虎的起源与扩散规律,无疑是本末倒置。

虎亚种的个体大小、毛的疏密长短是与其所处生态环境相适应的。所指出“毛较长”的虎亚种,则是地处凉温带或寒温带地区的东北虎特征之一,也符合分布在朝鲜半岛虎亚种,却并不符合华北虎。

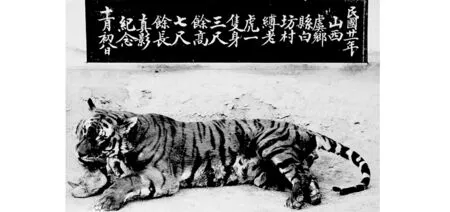

我们检索到一幅虎的老照片(图4)*乾隆《西域(辖境包括今新疆)图志》在“准噶尔部”有“虎(名巴尔)”,而在“回部”则有“虎(名约勒巴尔斯)”,针对有差异的虎亚种使用不同的称谓。。据图题文字:“民国廿一”,乃民国21年,即公元1932年;“山西虞乡县”,为今山西省永济县。据其分布地点与时间,证实确是华北虎的一幅难得实际图形。

图4 1932年捕获的华北虎Fig.4 1932 North China tiger captured

虎在更新世向北扩散过程中,受阻于内蒙古北部与蒙古国南部广阔的沙漠、戈壁地带而止步,故华北虎也是中国特有亚种之一。

5 华南虎与东北虎

诚然,华南虎与东北虎皆约是晚近才分化出来的虎亚种,但它们皆毗邻华北虎分布范围。

5.1 华南虎

中外学者对华南虎的认识基本上没有歧义。不同时期的虎遗存分布状况(图1)显示,虎问世后向南方的扩散更为迅速,恐怕是由于地形与气候等环境关系更适宜。人们有意识地以秦岭-淮河为界对中国自然地理进行南北划分是20世纪初,华北虎与华南虎的分界则基本上与此相当,尽管历史上气候带曾出现南北移动,反映由于分布隔离而出现的这2亚种并不久远。如果说在其西部界线的形成主要是自然原因*Temmink(1844)在《日本动物志(Fauna Japonica)》中将“东北虎”学名写作“Panthera tigris altaica”,而阿尔泰山与“东北虎”分布区两地则西-东相距约20余经度,岂不南辕北辙?,那么,其东部界线可能更多是由于人类活动的影响。黄河中下游一带(约今河南、山西南部、河北南部、山东西南部、安徽北部、江苏西北部等地)的中原,从地形上看,虽北、西、南三面有诸山环抱,而中部和东部是一望无际的黄淮海平原;就人文而论,既是中华文明的摇篮,是中华民族最重要的发祥地之一,是元代以前中国历史的核心区域;以经济活动讲,人类的地区开发、农耕活动的持久与不断加大力度,使相当大范围内的天然植被早已荡然无存。虎在这一地区的栖息地不断受到挤压、剥夺,消失得较早,形成隔离。

就已知历史时期我国分布的虎亚种情况看,华南虎并非以往人们认为的我国唯一亚种。

5.2 东北虎[18]

1758年林奈依据孟加拉虎的标本定名后,虽然210多年间曾有21个种或亚种的名称,但经多年研究后,人们普遍接受的只有8个亚种,余皆同物异名[19-20]。异名较多的集中于“东北虎”,虽然其中有多个显然名实不符,但仍然说明其为人们研究较多的虎亚种。

不同时期的虎遗存分布状况(图1)显示,虎向东北方向的扩散路经比较明晰:先在今辽宁省出土中更新世虎遗存(也有晚更新世虎遗存),然后在今吉林省与黑龙江省出土晚更新世虎遗存。时间的先后说明虎是依此顺序向东北亚(除我国东北*外,还包括今蒙古国东部与我国接壤部分地区、俄罗斯远东地区、朝鲜与韩国等地)一带扩散,故此后来人们对出现的同一虎亚种有多种称谓。我们认为,按照该亚种的自然分布范围,似称其为“东北亚虎”(虎的东北亚亚种)更恰当;但考虑到长期以来,人们已然习惯于“东北虎”称谓,遵从习惯,亦无不可。

就我国东北而言,历史上所分布虎的兴盛持续到清末。尤其是清朝迁都北京后,把东北划为一个特殊地带,既防止其“龙脉”受损,又保护皇室贵族所需要的人参、东珠等特产以及每年采捕供物、皇帝巡幸时围猎场,修筑一条全长1 300 km的封禁界线——柳条边,严禁民间随意迁徙、开发、砍伐、捕猎;康乾盛世时,关内人口密度达到24人/km2,而辽沈地区人口密度仅1.7人/km2,吉林与黑龙江的人口更为稀少。这些客观上保护了虎的生态环境,故两修乾隆《盛京通志》皆称“虎:诸山皆有之。”此“盛京”是广义概念,其范围包括今辽、吉、黑大部分地方,证实了虎在东北的广泛分布。

19世纪末,沙俄靠不平等条约入侵我国,开始劫掠森林资源,不仅砍光黑龙江南岸数公里的森林;更借修建“中东铁路”(路线呈丁字形;以哈尔滨为中心,西至满洲里,东至绥芬河,南至大连)之机,大肆劫掠。《历史森林史略及民国林政史料》称:

铁路沿线昔日均为广大森林所被覆,自与东省铁路公司立伐木合同后,迄今不过30年,沿铁路两侧50里内的森林均被砍伐净尽,近更向远方采伐有达百余里之远者[21]。

随后,接踵而至的日寇更加疯狂掠夺森林等资源,采取拔大毛(指大树),采大留小,采好留坏,只采不更新等毁灭性方式。造成东北森林满目疮痍,甚至荒山秃岭,至今仍历历在目。这些活动以及伴随而来的人口迁入与增长,关乎利益的战火硝烟等,严重地损毁了林栖动物的生态环境,既造成虎分布隔离,更危及虎的生息、繁衍。实力雄厚、装备先进的国外猎虎队也乘虚而入,直接捕杀体型最大、体态丰满、被毛最长的东北虎。

由此可见,约在19世纪末以来的人为造成分布隔离,产生东北虎。

6 印支虎与孟加拉虎

虽然印支虎是1968年由兽类专家V.Mazak从与其形态非常相似的孟加拉虎中分化出来,但从虎的扩散路经看,虎在中更新世就扩散到云南,在现印支虎与孟加拉虎分布范围内都有虎遗存出土,而后者的分布范围更广。

6.1 印支虎

印支虎,指在印度支那半岛的柬埔寨王国、老挝人民民主共和国、缅甸联邦、泰王国、越南社会主义共和国与中华人民共和国云南省分布的虎亚种;“印度支那半岛”虽是旧称,但比起称“中南半岛”(中南虎)或“中印半岛”(中印虎)更便于区分*前者易于与中国的“中南地区”区分,后者易避免误解为“只在中国与印度分布的虎亚种”。。

6.2 孟加拉虎

孟加拉虎是指名亚种,其模式产地在孟加拉,通称为孟加拉虎(Bengal tiger)。但也有因印度产虎最多,而将其称谓印度虎(Indian tiger)。

“孟加拉”,现指孟加拉人民共和国,与印度的西孟加拉邦不同含义。“孟加拉虎”主要指分布于印度次大陆(又称南亚次大陆)的不丹王国、孟加拉人民共和国、尼泊尔王国、印度共和国等国以及缅甸、中国等国的虎亚种,而不仅是“印度共和国”或“孟加拉人民共和国”存在者,故用“孟加拉虎”既有命名惯例,又有尊重人们使用习惯因素。

更新世以来的虎遗存分布状况(图1)显示,虎在早期向西南扩散时受阻于隆起的青藏高原,尤其是喜马拉雅山脉是它们难以逾越的天然屏障,故其似经云南一带越出今国界,随后辗转到达印度半岛。

我国现分布的孟加拉虎,似为绕过天然屏障出境后再度北返的虎亚种。虽然它们在我国仅在西藏东南部与云南西南部形成较小的分布区,却是属于境外更大的孟加拉虎分布区的东北小片。

7 虎亚种的分布界线

根据我国历史时期虎亚种是先后出现的,现它们的存亡状况有差异,我们可以大致确定它们的分布地域与界限(图4)。

阿尔泰虎同塔里木虎与华北虎的界线,约以今甘肃与新疆的省级政区界线互为东西界线。

阿尔泰虎与塔里木虎的界线,以天山山脉互为南北界线。

华北虎与东北虎的界线,约以燕山与大兴安岭互为东西界线。

华北虎与华南虎以秦岭-淮河互为南北界线。

印支虎与华南虎在云南约以云岭-盘山-无量山互为东西界线。

孟加拉虎与印支虎在云南约以保山市或德宏州的市级政区界线互为南北界线。

华南虎与印支虎在云南约以勐海县-江城哈尼族彝族自治县-绿春县-元阳县-个旧市-开远市-丘北县-广南县互为交错界线。

图5 历史时期我国分化出的9个虎亚种及其分布大势Fig.5 Differentiation and distribution of nine tiger subspecies in historic time

8 结语

尽管现生物种皆处于全新世阶段,但并不能因此认为它们是一成不变的;更何况历史地理研究是处于古地理与现代地理之间的中间环节,在研究物种的地理分布变迁时,往往要有所前伸或后延。尤其是对待亚种问题,值得注意的是:只有经过相当一段时间的地理隔离,才能使得独立物种分化出现亚种,甚至产生新的物种,这是与生态环境变化、基因交流阻隔等密切相关的。历史时期的动植物地理分布无不处于动态变化过程中,既由于自然界的变化,又由于人类活动不断增强而往往打破自然界生态平衡而加剧变化。虎在我国,由产生、广泛分布,到分化出9个亚种,直至有的亚种已然消失、残存亚种极度濒危,就是一个活生生的案例。

我们对于历史动物地理这一新兴、前无古人的探索性研究,应持更加宽容态度,只有允许失误,允许误断,方能鼓励研究者进一步解放思想,更自由地展开想象力,创新出更多成果,达到殊途同归之目的。历史地理学界泰斗谭其骧院士1991年最后留给我们语重心长的一段话语依然警醒着笔者:

最近一二十年看到一些论著,往往免不了有这两方面的缺点。有的地理学家不重视资料工作,不是误用了第二手的或错误的资料,就是对资料作了不正确的理解,或者把最重要的时间、地点搞错了。尽管他们运用的理论和手段是先进的,所得出的结论和找到的“规律”却根本靠不住。还有一些研究人员在文献资料上尽了很大的努力,却不会运用科学的研究方法,只能做些简单的归纳和排比;或者不懂科学原理,使不少有可能取得的成果失之交臂[9]。

[1] 地球科学大辞典编委会.地球科学大辞典:基础学科卷[M].北京:地质出版社,2006:520.

[2] 马逸清,文榕生.虎(Pantheratigris)的起源与地理分布变迁[J].野生动物学报,2015,36(2):134-145,封3.

[3] 文榕生.中国珍稀野生动物分布变迁[M].济南:山东科学技术出版社,2009.

[4] 何业恒.中国虎与中国熊的历史变迁[M].长沙:湖南师范大学出版社,1996.

[5] 高耀亭.中国动物志:兽纲第八卷食肉目[M].北京:科学出版社,1987.

[6] 文榕生.对虎在我国两大岛屿上分布的历史考察[J].晋中学院学报:社会科学版,2015,32(2):74-79.

[7] 谭邦杰.虎[M].北京:科学普及出版社,1979.

[8] 中国地质科学院地质研究所,武汉地质学院.中国古地理图集[M].北京:地图出版社,1985.

[9] 文焕然,文榕生.中国历史时期冬半年气候冷暖变迁[M].北京:科学出版社,1996.

[10] 秦墓珊,赵拙龄.中国陆架沉积模式研究新进展[M]//梁名胜,张吉林.中国海陆第四纪对比研究.北京:科学出版社,1991:23-39.

[11] 尤玉柱,蔡保全.台湾海峡西部海域哺乳动物化石[J].古脊椎动物学报,1995,33(3):231-237.

[12] 何传坤,祁国琴,张钧翔.台湾澎湖海沟更新世晚期食肉类化石的初步研究[J].台湾省立博物馆年刊,1997,40:195-224.

[13] 郝思德.三亚落笔洞洞穴遗址文化初探[J].南方文物,1997(1):94-99.

[14] 郝思德,王明忠.海南史前文化遗存经济生活初探[J].南方文物,2004(4):28-34.

[15] 郝思德,黄万波.三亚落笔洞遗址[M].2版.海口:南方出版社,2008.

[16] 文焕然.历史时期新疆森林的分布及其特点[J].历史地理,1988(6).

[17] 曹志红.老虎与人:中国虎地理分布和历史变迁的人文影响因素研究[D].西安:陕西师范大学,2010.

[18] 文榕生.诸山皆有虎[J].人与生物圈,2014(6):18-22.

[19] 马逸清.我国的东北虎[J].野生动物保护与利用,1979(1):22-26.

[20] 马逸清,闫文.老虎保护进展[J].野生动物,1998,19(1):3-7.

[21] 陈嵘.历代森林史略及民国林政史料[G].北京:中华农学会,1934.

Subspecies Name and Distribution Area of Tiger inChina in Historic Time

Wen Rongsheng1Zhang Minghai2*

(1.National Science Library,Chinese Academy of Sciences,Beijing, 100190,China;2.College of Wildlife Resources,Northeast Forestry University,Harbin,150040,China)

Systematic research on the distribution dynamics ofPantheratigrissince 2 million years ago in China showed that there were 9 subspecies during ecological environment change and their time of emergence and extinction occurred in different time periods.We verified newly evolved tiger subspecies,overviewed morphological characters,habitat and distribution area,and clarified distribution boundaries in both ancient and current time as well.We provide here suggestions to normalize names of tiger subspecies.

Pantheratigris;

稿件运行过程

2015-10-28

修回日期:2015-12-18

发表日期:2016-02-10

Q958.2

A

2310-1490(2016)01-05-10

Tiger subspecies;

Historic period;

Geographic distribution;

Distribution dynamic;

Subspecies distribution

boundaries

文榕生,男,65岁,研究馆员;长期从事图书馆学与历史自然地理学研究,近年侧重于历史动物地理学研究。E-mail:wenrs@mail.las.ac.cn

*通讯作者:张明海,E-mail:zhangminghai2004@126.com