司马迁是一位“档案工作者”

2016-11-16王宗征

王宗征

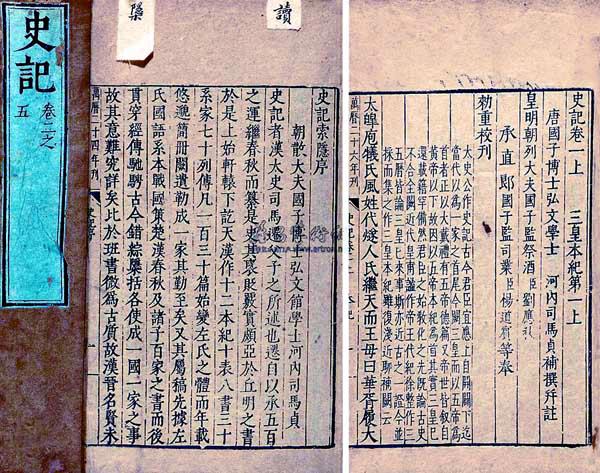

1959年6月10日,周恩来总理在北京亲切接见参加全国档案工作先进经验交流会的一千多名代表,在与时任国家档案局局长的曾三等档案干部谈话时说:“你们档案工作人员要学习司马迁,当司马迁”,要求档案工作者要像司马迁那样,利用档案,研究历史,编修历史,为国家的档案和历史研究做贡献。曾三把周总理的指示传达给与会代表,与会同志深受教育和鼓舞。会后,曾三还分别写信给郭沫若、吴玉章等史学大家,向他们转达周总理的指示,并请教相关问题。郭沫若回信说,“我倾向于认为司马迁曾经是一位档案工作者”。吴玉章也认为,“司马迁不仅是一位伟大的史学家、文学家、天文学家,而且是一位档案工作者”。综览司马迁的生平和建树,将其比作一位“档案工作者”,不仅当之无愧,而且名副其实。当然,司马迁成为一位“档案工作者”,是有历史原因和历史背景的。汉朝政权建立之前,起兵反秦和参与楚汉相争的刘邦、萧何等人就很重视档案典籍的收集。公元前206年,汉军攻克秦都咸阳,萧何“独先入收秦丞相、御史律令图书藏之”,使所收藏在秦王朝的档案典籍免于战火毁坏。汉初,惠帝废除秦朝的“挟书律”,“大收篇籍,广开献书之路”。汉武帝时,“建藏书之策,置书写之官,下及诸子传说,皆充秘府”。汉初最高统治者利用这些档案典籍,探求秦朝灭亡之因,寻找治国安民方策。由此,大量的档案典籍汇集于汉朝中央。司马迁作为汉武帝时一位史官(后转任中书令),不仅成为档案典籍的整理者,而且充分利用这些档案文献,编修了我国第一部纪传体通史著作——《史记》,这也是一部汉初及汉朝以前历史档案文献的集大成之作。

司马迁从事档案典籍整理和史书编修,与他的家学深厚和他父亲的临终嘱托分不开。司马迁的父亲司马谈,曾在汉武帝前期担任太史令,负责国史编修,同时掌管皇家图书、天文、历法、祭祀等事务。司马谈学识渊博,志向高远,对于《春秋》以后史书无人编写的状况感到忧虑,由于自己心有余而力不足,便把编修史书的希望寄托在儿子司马迁身上。司马迁少年时,司马谈就指导他诵读古文《尚书》《左传》《国语》《世本》等书籍。待司马迁稍稍年长后,司马谈把他带到京城,不仅亲自指导他研读史籍,还带着他遍访山河,搜集天下遗闻和民间故事,通过游历四方,使青年司马迁收获很大。司马谈希望儿子司马迁能够承继父业,在编修史书上有较大的造诣。晚年的司马谈,因受汉武帝冷落,郁郁寡欢,并忧伤成疾,在生命垂危之际叮嘱司马迁说:“我们的祖先是国朝的太史,还在上古虞舜夏禹时就取得过显赫功名,主管天文工作,后来衰落了,难道先辈的基业要断送在我这里吗?你继为太史,就可以接续我们祖先的事业了。我死以后,你一定要做太史,并千万不要忘记我想编写的史书啊!”言之切切,情之深深,把自己修史的遗愿托付给儿子,便溘然长逝了。三年以后,即汉武帝元封三年(前108),37岁的司马迁继任太史令,开始了他整理古史资料、档案文书和编著史书的生涯。

然而,天有不测风云。学问日深的司马迁,正想在史书编修方面大显身手之时,他的人生却发生了很大的变故。汉武帝天汉二年(前99),由于司马迁为李陵将军兵败匈奴辩护,惹恼了汉武帝,险些掉脑袋,虽然死罪免除,但蒙受了令人耻辱的宫刑,并被投入监狱。念及司马迁才学卓越,汉武帝在太始元年(前96)特赦了他,并赐中书令官职。这个官职通常是宦官来担任的。面对命运的波折和人生的耻辱,司马迁没有消沉。他发誓继承祖辈基业,完成父亲的临终遗愿,忍辱负重,在逆境中完成史书的编修大业。

说到司马迁编写史书的过程,实际上也是他潜心整理、研究、提炼、汇集、运用国史档案以及搜集的天下遗闻及民间故事的过程。《史记》全书共130篇、52万多字。作为我国纪传体通史开山之作,《史记》记事,上起传说中的黄帝,下至汉武帝太初、天汉年间,共计三千多年,由“十二本纪”、“十表”、“八书”、“三十世家”、“七十列传”五种不同体例构成,内容博极天地,囊括古今人类生活的各个方面,政治、经济、文化、军事、科技、交通、民族、宗教、民俗、艺术等,几乎无所不包,所记述的人物涉及各个阶层,皇帝、贵族、官吏、将士、学者、艺人、游侠、卜者、农工、商贾等等,是一部“究天人之际,通古今之变”的百科全书式的通史著作,并以“信史”著称于世。东汉史学家班固在《汉书·司马迁传》中称赞《史记》“其文直、其事核、不虚美、不隐恶,故谓之实录”。显然,写成如此纪传体通史巨著,没有丰富的档案典籍和文献资料做依据,是不可能的。司马迁为整理、提炼国史档案和文献资料所付出的辛苦和心血,是可想而知的,而且在中国文字竹简书写和金石刻制时代,检索和梳理如此海量的档案文献,并写成文字,其工序之繁、劳动强度之大,是难以想象的。司马迁以史官精神和春秋笔法编修史书,其审慎选材和严谨治史的态度和做法,更是值得后人称颂。

通过阅读《史记》并参考后人考证发现,司马迁编修《史记》,所参考和利用的档案典籍和文献资料是极其丰富的,也是多元而广博的,既有汉代以前的文献典籍,如《尚书》《春秋》《诗经》《论语》《左传》《国语》《世本》《战国策》《楚汉春秋》以及先秦诸子百家之书,更有国家档案文书,如牒记、春秋历谱牒、列封、功令等等,还有搜集于民间的档案资料等。由此可见,司马迁编写《史记》,实为我国史学家利用档案典籍编纂史书的一个光辉范例,对后世史书编修的影响是极其深刻的,也是非常深远的。因此,称司马迁是一位“档案工作者”,恰如其分。而且他更是一位“集历史学与档案学于一身”的大学者。

20世纪50年代,新中国的档案事业方兴正艾、蓬勃发展之时,周恩来总理号召和要求新中国的档案工作者“要学习司马迁,当司马迁”,可谓语重心长、点中要害、内涵深刻。按照新中国档案学和档案教育奠基者之一、已故中国人民大学原档案系主任吴宝康教授生前对周总理教导的理解和解释,其本意就是档案工作者要像司马迁那样,“既要懂得历史,学习历史,熟悉档案,搞好档案业务工作,又要研究历史,编纂史料,编史修志,印证历史”“就是要把档案工作者培养和锻炼成为既懂历史又懂档案的‘历史——档案专家”。这是当年周总理对档案工作者的殷切希望,时至今日仍是档案工作者们矢志不渝的追求。