河北省基础教育教师交流状况研究

2016-11-16杨洋闫聪

杨 洋 闫 聪

(河北师范大学 教育学院,河北 石家庄 050024)

河北省基础教育教师交流状况研究

杨 洋 闫 聪

(河北师范大学 教育学院,河北 石家庄 050024)

受到社会经济条件以及自然环境的影响,我国基础教育在区域间的教育资源配置十分不均衡,尤其是师资配置。因此,实施教师交流制度是实现基础教育均衡发展的客观要求之一。本研究运用文献法和调查法,将理论研究和实证研究相结合,对河北省教师交流现状进行调查,并结合国内外相关的成功经验分析当前河北省教师交流存在的问题,提出富有针对性的解决方法,力争从管理学的角度构建教师交流模式,为实现教师人力资资源的优化及基础教育均衡发展提供借鉴和思考。

河北省;基础教育;教师交流

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出要“大力促进教育公平……统筹城乡义务教育资源均衡配置”,教育公平成为社会关注的热点问题,而教师人力资源是影响基础教育均衡发展的重要因素之一。受到社会经济条件以及自然环境的影响,我国基础教育在区域间的教育资源配置十分不均衡,尤其是师资配置。在义务教育均衡发展的大背景之下,城乡教师合理有序的交流是促进城乡师资均衡配置的有效途径。

2014年6月河北省下发《关于推进县域内义务教育学校教师校长交流工作的指导意见》,国家推行的义务教育学校教师校长交流轮岗制度开始在河北实施。《意见》下发后一些县域对教师交流轮岗工作进行了不同程度的探索,其中武安市探索了组团式支教;枣强县校长交流轮岗已成常态;承德市政府出台《关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》,推进校长教师交流轮岗;石家庄在文件下达后派出256名教育管理人员、1961名专任教师离开原有岗位,交流到新岗位任教或任职。其他各市也在积极努力确定试点,推进校长教师交流轮岗工作,但各地进展不一。我省由于开展时间较短,缺乏经验,实施过程中阻力重重,情况不容乐观,河北省教师交流工作任重而道远。

本文通过对河北省基础教育教师交流现状进行调查,并结合国内外相关的成功经验分析当前河北省基础教育教师交流存在的问题,提出富有针对性的解决方法,为实现教师人力资源的优化及基础教育均衡发展提供借鉴和思考。

一、河北省基础教育教师交流的现状分析

本研究采取问卷调查法和访谈法,编制《河北省基础教育教师交流状况调查问卷》,调查问卷分为三部分共55道题,第一部分为教师基本信息,第二部分调查教师对教师交流的了解程度及参加教师交流的意愿,第三部分主要针对参加过教师交流的教师,调查其在交流过程中的感受和想法。其中1-54题为选择题,55题为开放题。然后采取抽样调查法,在河北省选取石家庄、秦皇岛、唐山、沧州、邯郸、保定、邢台、衡水等8个城市为样本区域。随机发放问卷450份,回收416份,其中有效问卷390份,有效回收率为86.7%,再利用SPSS19.0对问卷结果进行统计分析。此外还在每个城市中分别选取校长1名、教师2名进行访谈,期望获得不同利益相关者对教师交流的不同看法和态度,深入调研河北省基础教育教师交流状况。调查结果如下:

(一)教师基本信息调研情况

在抽样调查的教师中,涵盖了省会城市教师、发达城市教师、中等发达城市教师以及不发达城市教师,有幼儿园教师、小学教师、中学教师等,城市级别较分明,学校类别较丰富,这就保证了本研究可以了解到不同地区、不同学校级别的基础教育阶段教师交流的情况。在参加调研的教师中有52.9%的教师来自城市和县城学校,46.5%的教师来自乡镇和村庄,城乡比例比较协调。女教师所占比例为88.2%,而男教师只占11.8%,由此可见,河北省基础教育阶段教师性别结构失调情况非常严重,女教师占绝大多数。参加调研的教师年龄主要集中在26-35岁,来本校的工作年限在4-9年的教师居多,小学教师职称以小学一级和小学高级居多,中学教师职称以中学二级和中学一级居多,而从学历上来看,本科学历的教师所占比例超过一半,这说明本次调研的教师呈现年轻化、专业发展处于成长期或成熟期的态势。在这些教师中有67.4%的教师没有参加过教师交流,比参加过教师交流的教师比例(31.4%)多一倍,表明河北省基础教育教师交流政策已经在贯彻执行,但还未全面展开。

(二)参加过教师交流的教师基本分布情况

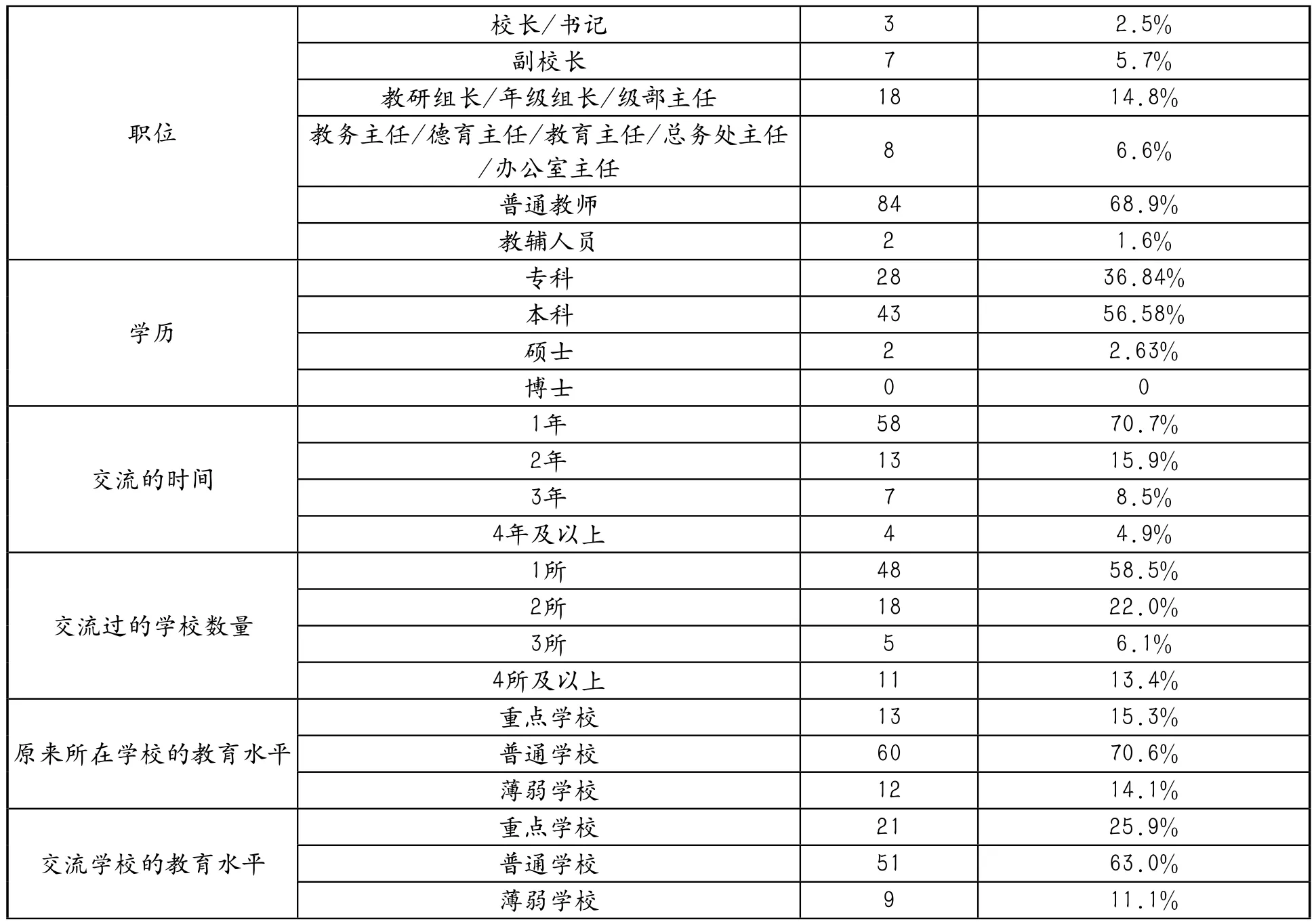

表1 交流教师分布基本情况表

校长/书记3 2.5%副校长7 5.7%教研组长/年级组长/级部主任18 14.8%教务主任/德育主任/教育主任/总务处主任/办公室主任8 6.6%普通教师84 68.9%教辅人员2 1.6%职位专科28 36.84%本科43 56.58%硕士2 2.63%博士0 0学历1年58 70.7% 2年13 15.9% 3年7 8.5% 4年及以上4 4.9%交流的时间1所48 58.5% 2所18 22.0% 3所5 6.1% 4所及以上11 13.4%交流过的学校数量重点学校13 15.3%普通学校60 70.6%薄弱学校12 14.1%原来所在学校的教育水平重点学校21 25.9%普通学校51 63.0%薄弱学校9 11.1%交流学校的教育水平

由表1可以看出,参加交流的小学教师所占比例(62.3%)远远大于其他学校类别的教师,可见小学教师是教师交流队伍的主力军。从参加交流的教师性别来看,女教师高达90.2%,性别比例严重失调。从职位和学历来着,参加交流的教师中超过一半(68.9%)是普通教师,校长、主任等领导相对较少,学历主要集中在专科和本科层次,硕士和博士极少,高职位、高学历交流教师的缺乏在一定程度上不利于教师专业化水平的提高。从交流的时间和学校数量来看,交流时间主要是一年,交流的学校集中在1所,此外,统计数据显示,大多数老师都是从普通学校交流到普通学校,重点学校和薄弱学校交流的教师较少,说明河北省基础教育阶段教师交流还处于初步试验阶段,通过教师交流来促进教育均衡发展还需要很长一段时间的努力。

(三)教师对教师交流的态度和意愿

表2 教师对教师交流的态度和意愿表

由表2可以看出,河北省基础教育阶段的教师还是非常支持教师交流工作的,大部分教师愿意参加交流交流。有30.6%的教师非常赞成教师交流,56.0%的教师比较赞成教师交流;34.7%的教师表示非常愿意参加教师交流,48.1%的教师表示比较愿意参加教师交流,教师作为交流活动的主力军,他们这种积极的态度对于教师交流的顺利开展有着十分重要的促进和推动作用。但是也有一部分教师表示反对或无所谓,表明这些教师对教师交流工作也有一定的顾虑。

(四)影响教师交流的因素分析

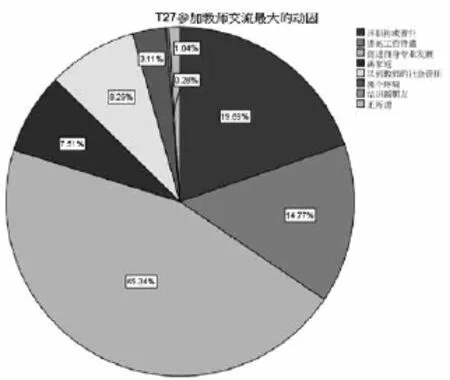

图1 参加教师交流最大的动因分析图

由图1可以看出,参加过教师交流的教师有近一半的人(45.34%)都期望通过交流促进自身专业发展,在教师交流过程中,教师可以通过听评课、师带徒、研讨会等形式加强自身学习,提高自身教育教学能力,这也是实施教师交流这一政策的目标之一。其次,有19.69%的教师希望通过交流来达到评职称或晋升的目的,因为河北省出台的《关于推进县域内义务教育学校教师校长交流工作的指导意见》中明确指出“对积极参与交流、在教育教学工作中发挥骨干示范作用的教师,在评先评优、职称评聘等方面给予倾斜。从2017年起,义务教育学校教师和校长,在任职、评选特级教师、市级以上优秀教师、优秀教育工作者以及骨干教师时,必须具有异校交流的工作经历。”可见这一政策对于教师交流工作的开展起到积极的推动作用。还有14.77%的教师希望通过教师交流提高工资待遇,工资的高低直接关系到教师的生活水平,对教师起着非常重要的激励作用,是影响教师交流工作开展的重要因素之一。

图2 教师参加教师交流的担忧因素分析图

在对教师参加教师交流的担忧因素分析中,大多数教师(45.6%)表示生活不方便,30.83%的教师表示有家庭负担,由表2得知参加交流的教师绝大多数是女教师,一旦去到偏远学校进行交流,就意味着要较长时间的离开家,这样必然要考虑到家庭和孩子,而且还要考虑交流学校的住宿、饮食等问题,如果交流学校没有提供住宿等条件,就需要每天往返于家和学校之间,尤其是从城镇学校流动到农村学校、山区学校的教师,路途遥远,交通非常不方便,每天往返于城乡之间,耗费大量的时间和精力以及交通费用,严重影响教师进行交流的积极性。

如果是年轻老师,尤其是女老师,刚生完孩子,连国培这样的项目都不愿意参加,更别说让她交流到薄弱学校了。(W县一位女老师)

当然对新环境的适应也是教师比较担忧的一个因素,教师和领导、教师和教师、教师和学生之间都需要进行较长时间的适应和磨合。

(五)教师交流制度的激励和评价分析

表3 教师交流激励和评价情况分析表

从表3可以看出,在对教师交流的激励和评价的调研中,选择“有”的教师分别占41.8%、49.2%,说明河北省基础教育教师交流在实施过程中有激励和评价制度,但是在这些教师中只有13.9%的教师认为在交流过程中激励机制是严格执行的,20.5%的教师认为评价机制是严格执行的,仍有大部分教师认为虽然有激励和评价措施,但只是流于形式,没有什么实际意义。而大多数教师表示其学校不存在或不清楚其学校的激励和评价机制,这说明河北省基础教育教师交流在激励和评价措施的制定上需要更加规范并严格执行,而且要加强对激励和评价制度的宣传,让教师们心中有数,努力调动教师参加交流的积极性和主动性。

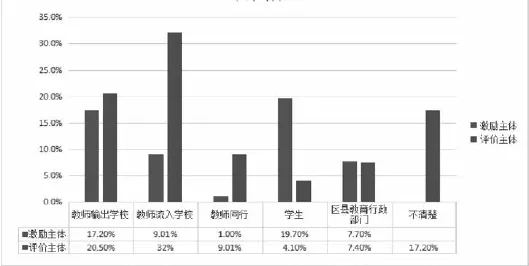

图3 教师交流的评价和激励图

图3表明,在教师激励主体方面,学生对教师的激励占的比重最大,其次是教师输出学校,而在教师评价主体方面,教师流入学校占的比重较大,而区县教育行政部门在激励和评价两方面所占比例都较小,说明在教师交流过程中主要是学生和教师输出学校对教师进行激励,教师流入学校对教师进行评价,交流教师的激励和评价权限在于学校内部,区县教育行政部门并没有严格的教师激励和评价方式。此外,大多数教师表示不清楚谁是激励和评价的主体,这在一定程度上说明了河北省基础教育教师交流制度在激励和评价机制上的缺陷,需要进一步对其完善和改进。

二、河北省基础教育教师交流存在的问题及原因分析

(一)河北省基础教育教师交流存在的问题

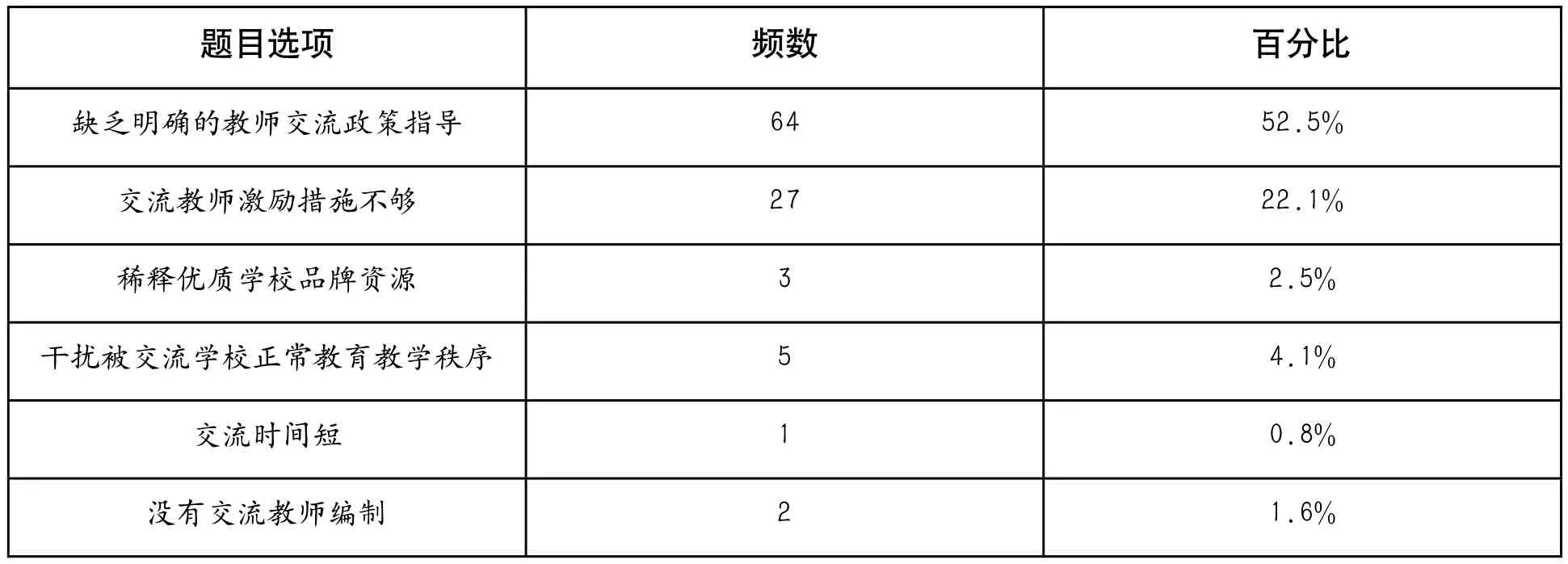

在问卷设计中,我们对参加交流的教师设计了“您认为目前中小学教师交流中存在的最大问题是什么?”一题,旨在调查河北省基础教育阶段教师交流过程中存在的问题,在所收集到的有效问卷中,有52.5%的教师认为教师交流最大的问题是缺乏明确的教师交流政策指导,有22.1%的教师认为交流教师激励措施不够。由表4可以看出,河北省基础教育教师交流还没有形成规范、稳定的制度,教师交流制度缺乏明晰的政策指导和规范的激励措施、教师交流的编制也没有保障,这些突出问题反映出河北省基础教育教师交流制度的短缺。

表4 教师交流存在的最大问题分析表

1.交流教师的人事管理问题矛盾重重

图4 交流教师工资和人事管理图

如图4所示,目前河北省交流教师的工资主要还是有输出学校发放,人事关系也归输出学校管理,这种管理制度存在一系列问题,对于输出学校来说,流动到其他学校的教师,其工资、福利等还由该校发,而那些老师又不在该校工作,这样一方面为输出学校增加了负担,另一方面也难以对流出教师进行管理。而对于输入学校来说,流动进来的教师由于人事关系不在该校,很难对该校产生归属感,工作积极性不高,输入学校的领导和老师对流动来的老师认可度也不高,双方关系不亲密必然影响到以后的工作和管理。

来我们学校交流的老师都是从市里来的老师,对于他们的管理我实在是发愁,起初局里让我们管理这些老师的日常工作和绩效工资,但是这些老师工作积极性不高,归属感也不强,学校里好多活动不愿意参加,我们说不得骂不得。后来给这些交流的老师安排了一个他们原来学校的领导跟着

一起过来,但是效果还是很不好,现在管理权又交给我们了,问题依旧解决不了。(W县一位校长)

交流教师的工作具有特殊性,在其交流期间,其工资和人事关系管理是一个非常重要的问题,如果让输出学校管理,支付工资,会让输出学校感觉不公平,如果让输入学校管理,支付工资,又会给输入学校增加负担,因此流动教师到底由谁管理,是一个非常值得探讨的问题,需要进一步研究并思考。

2.教师专业可持续发展受到影响

流动到薄弱学校或农村学校的教师,由于学校资源、文化、生源质量、进修机会等各种因素,其专业发展可能会停滞、甚至倒退;流动结束回到原来学校时,很可能已经难以胜任原学校的教育教学工作。而且如果流动到其他学校以后,所教学科与原来不一致,更是会阻碍教师的专业可持续发展。年长一些的骨干教师因其自身素质过硬、经验丰富,受到的影响较小,而年轻教师受到的影响最大。教师交流的一大特点就是“流动”,但这种动起来的特点恰恰与教师专业发展的稳定性相悖,对于年轻教师来说,他们还没有形成自己的教学风格,其发展还不成熟,如果在这个时候进行教师交流,又需要去适应新的环境,不利于其稳定成长[1]。

3.流动教师编制的问题难以解决

在我国每个学校的教师编制是固定的,如果教师从超编学校向缺编学校流动,一方面既可以缓解超编学校的人员压力,另一方面也能为缺编学校雪中送炭,解决其人员不足的难题。而对于缺编或不超编的学校来说,维持自身的工作都有些捉襟见肘,很难再派出教师。因此如何解决流动教师的编制问题是未来教师交流政策需要解决的一大难题之一。

4.交流教师在新环境下的适应问题突出

城乡之间、校际之间普遍存在较大差异,每个学校都有自己独特的校园文化,交流教师到了一个新的工作环境,存在很多适应性问题。首先交通、住房的不便,有的老师交流到离家比较远的学校,上下班的时间比平时多了一倍,为了不耽误上课就必须起早贪黑,且大部分中小学都没有教师住房,不能安排住校,有的话也是比较简陋的临时房,生活很不方便。其次流动教师的心理不适,交流到一所新学校后要适应新的人际关系、教学环境等,有的教师难以适应超负荷的教学工作量,也有的教师不适应学生的学习基础等等[2]。

5.优质学校参与流动的动力不足

在教师交流政策里,优质学校是优质师资的输出者,在短期内,名校优秀教师的外流会起到稀释学校优质资源的作用,在一定程度上影响优质学校的教育教学工作[3],而且较大比例的教师流动可能会影响学校文化建设,不利于学校的长远发展。另一方面,流入到优质学校的教师通常是薄弱学校的教师,他们在教学能力、综合素质等方面与优质学校的教师存在很大差距,短时间内很难承担教育教学任务,这对优质学校来说也意味着师资短缺的负担,所以优质学校对教师交流政策的认可度较低。访谈中,一位数学骨干教师说道:

其实我挺愿意去交流的,去别的学校看看,学习点别的东西也挺好的,但是学校不会派骨干教师出去,怕学生家长不愿意,影响学校的声誉和秩序。

(二)教师交流存在诸多问题的原因解析

教师交流制度旨在通过城乡学校、优质学校和薄弱学校的教师资源实现教师校际之间的良性流动,从而促进区域基础教育均衡发展。然而由于种种主客观因素导致教师交流在实施过程中频频陷入困境,开展的效果也不尽人意。

1.制度层面

由于我国真正开始实施教师交流时间尚短,教师交流的制度设计还不完善,国家和地方出台的相关政策都是宏观上的引导,缺乏具体的操作方案,使得各级政府、学校和教师在政策解读和执行时出现偏差。且政府用行政命令的手段强制推行教师交流制度,使得交流教师和学校总体难易度偏低[4],影响教师交流的效果。其次我国当前缺乏专门的有关教师交流的法律,法律的缺失必然导致相关主体行为约束性不强,出现个人利益至上。特别是涉及到“谁去交流”“去哪交流”的问题,有些学校考虑到自身利益,不会选派骨干教师出去交流,而部分教师由于家庭、个人发展等原因不愿意去交流,还有一些教师为了评职称去拉关系,抢占教师交流的名额。此外,教师交流缺乏透明的选拔机制,明确的评价和激励机制,导致教师参加教师交流的积极性不高,甚至出现消极抵抗。

2.学校层面

首先,从教师输出学校来说部分学校存在本位主义倾向。在交流教师的选拔过程中舍不得将优秀教师交流出去,而是选择那些能力一般甚至是相对薄弱的教师去交流,所谓“轮差不轮好,流上不流下,换人不交心”。

其次,学校间师资差距大。各学校的师资在数量、年龄、学历、学科结构、教学能力等方面均存在显著差异,因此符合交流条件的教师在数量上就不均衡,统一采取各校定额定学科的交流方式,会造成规模大的学校教师交流量不足,规模小的学校教师交流量过大的情况,部分学校的部分学科会出现无人可轮的状况,这对学校的教育管理和学科教学产生一定的干扰和冲击。

再次,从教师输入学校来说,有些学校对交流来的教师不知如何管理,由于交流来的教师人事关系都在原来的学校,所以对于他们工作的安排、评价,以及工资的发放等都难以有效解决。访谈中一位乡村小学的校长这样说:

来我们学校交流的老师都是从市里来的老师,对于他们的管理我实在是发愁,起初局里让我们管理这些老师的日常工作和绩效工资,但是这些老师工作积极性不高,归属感也不强,学校里好多活动不愿意参加,我们说不得骂不得。后来给这些交流的老师安排了一个他们原来学校的领导跟着一起过来,但是效果还是很不好,现在管理权又交给我们了,问题依旧解决不了。

3.教师层面

从教师层面来说,如果是从优质学校交流到薄弱学校,绝大多数教师都会不愿意参加,究其原因,一方面是这些教师缺乏教育均衡发展的大局意识,对教师交流认识不足。另一方面交流到薄弱学校以后,条件比较艰苦,交通也不便利,必然对教师的家庭和生活造成一定的影响。此外,教师长时间在一所学校工作,已经形成了一定的惰性,对教师交流产生了畏难情绪,不愿意去挑战新的工作。

而如果是从薄弱学校交流到优质学校,通常老师们都会很愿意,因为优质学校工作环境优越,各种资源都相对丰富,对于自己专业发展和生活水平的提高都大有裨益。访谈中,优质学校的骨干教师G老师说:

先不说学校不会派骨干教师去参加交流,即使派我也不想去,我女儿现在上初三,马上就要中考了,我这一走女儿的生活、学习就照顾不好了。而且教育均衡发展也不是几位优秀教师能解决的,我们去那工作两年起不到什么作用。

三、河北省基础教育教师交流的困境突破

(一)树立科学合理的教师交流理念

教师交流应本着“以教育均衡发展为目标,以学生全面发展为核心,兼顾教师需求与利益”的理念,科学规划,整体设计,为教师交流畅通渠道。

我国普及九年义务教育已经全面完成,如今已经进入到一个全新的发展阶段,即促进教育公平,提高教育质量。受到社会经济条件以及自然环境的影响,河北省基础教育在区域间的教育资源配置十分不均衡,尤其是师资配置。教师交流是促进基础教育均衡发展的一条有效途径,因此教师交流必须以教育均衡发展为目标。

教育的本质归根到底在于人的发展,教育中任何一项政策都围绕着促进人的发展来制定和实施。教师交流可以使区域内的优秀教师资源流动起来,让更多的学生享受到优质师资,从而促进学生的全面发展。

目前河北省基础教育教师交流从整体上看是基于教育行政部门强制性的、被动性的交流,缺乏教师的主动配合,而教师是教师交流的主力军,长此以往势必与教师交流政策的初衷相违背。因此在教师交流实施过程中必须关注教师的需求和利益,切实解决教师生活上、工作上的困难,制定完善的法律法规和配套制度,让交流教师无后顾之忧且能促进教师自身的发展。

(二)完善教师交流的制度

1.人事管理制度——建立“县管校用”的管理体制

“县管校用”管理体制就是将教师的人事编制关系从学校剥离出来,实行教师无校籍管理,统一由区县教育行政部门管理,使教师的身份由“学校人”变为“系统人”[3]。教育行政部门在本区域内对教师统一管理、统一调配师资,不仅可以解决“超编学校养闲人、缺编学校无人用”的现象,最大化的进行教师资源整合,而且可以有效遏制一些学校的本位主义,真正通过教师交流促进教师资源均衡配置,从而促进基础教育均衡发展。

2.教师评价制度

区县教育行政部门要制定本县域范围内教师交流的管理与考核办法,明确管理主体、管理程序和考核方法。实施目标管理,加强过程监控,过程评价与结果评价相结合。考核可实行百分制,制定详细的考核内容,考核内容从教育教学能力、教育科研能力、人际交往能力、师德等方面入手,全面考察教师的素质与表现,此外还可以把工作环境的差异也作为一项重要指标进行考核。评价主体也要多元化,教育行政部门、输入学校的校长、教师、学生,以及教师本人都要对交流期间的表现进行评价,以保证教师评价制度的公平、公开、公正。

3.教师激励制度

教师交流打破了广大教师现在的工作和生活节奏,给教师们的工作、生活带来诸多不便,因此教育行政部门要充分考虑到交流教师和学校面临的现实困难,发扬人文关怀,建立相应的激励补偿机制。比如可设立专项资金,通过多种渠道吸引社会资金,调动企业、社会、政府、家长等多方力量,为教师交流创造强有力的物质保障。教师交流专项资金用于交流教师的岗位津贴,根据交流地区的条件和工作环境将津贴分为若干等级,对教师进行经济激励。在住宿方面,可用专项资金建设部分周转房,以解决交流教师的住宿问题。在交通方面,有条件的地区可以开通班车,接送教师上下班,没有条件则按路途远近发放交通补贴。此外,统一城乡教师工资待遇,完善教师绩效工资制度[5],激励教师工作积极性,消除交流教师对于工资的担忧。

4.教师发展制度

教育行政部门和学校要关注交流教师的专业发展,在交流前做好教师的工作培训与心理疏导,使教师能够从容面对即将进入的新环境;交流期间,也要为他们提供进修、培训的机会,学校可以定期安排他们参加教学研讨等活动,保证交流教师专业的可持续发展。交流结束以后,先对他们进行一定期限的培训学习,之后再回到原来学校。同时在职称评聘、评奖评优等方面给予交流教师优惠政策。

(三)规范教师交流的内容

1.交流的对象

交流对象为在同一公办学校连续任职不超过两届的校长和连续任教满6年的教师,同时男教师年龄在55周岁以下,女教师年龄在50周岁以下。对于那些有重大疾病、处于孕产期的女教师、妻子处于孕产期的男教师等要给予人文关怀,不将其纳入交流范围或延期进行交流。

2.教师交流的时间

教师交流时间的长短影响到教师的参与的积极性和政策实施的效果。考虑到教师进入一个新环境需要一定时间来适应,时间太短,如半年或一年,教师可能还没适应新环境或刚适应就要离开;时间太长,如三年以上,可能会影响教师的积极性,遭到教师的抵抗。在综合学段年限因素,小学六年,按高中低三个年级段划分,每个年级段正好两年。初中和高中均为3年制,3年刚好一个教学循环。因此,教师交流的时间2-3年比较合适。

3.交流方式

交流方式要根据本区县实际情况而定,采取灵活多样的交流方式,分步骤推进教师交流,由农村学校间、学区间教师交流,逐步实现县域内农村学校间、学区间教师定期交流;城区优质学校与薄弱学校间,采取联合校、办学共同体等方式对口协作交流,城区学校教师到农村学校支教;全县范围内建立无校籍“名师库”,进行名师走教等。

(四)优化教师交流的程序

图5 教师交流程序图

1.宣传动员

政策宣传是政策执行过程中的首要环节,政策宣传的内容包括政策的公布和政策的解释、说明[3]。要通过多种渠道,如会议、网络、电视、期刊、杂志等大力宣传教师交流政策,让教师、家长、学生等群体对教师交流政策有个初步了解,然后教育行政机关及学校领导干部可通过召开动员大会等形式对教师交流政策进行解读和说明,阐明该政策的意义,讲解实施流程和具体的评价与激励机制,鼓励广大教师树立大教育观,积极参与教师交流,为促进基础教育均衡发展贡献自己的力量。

2.人员选拔

建立公开透明的人员选拔机制,本着自愿、公平的原则,充分尊重教师意愿。人员选拔的流程为:个人自愿申请——单位审核申请人条件——单位推荐——集体研究——确定交流人员。

3.签订协议

人员确定以后,输出学校、教师、输入学校要签订三方协议,明确各自的责任和义务,确保交流期间各方工作的顺利开展。

4.到交流学校工作

签订协议之后,教师进入交流学校,首先用一周的时间熟悉环境和教学工作,之后进入正常的教育教学工作。除了备课、讲课、批改作业以外,交流教师也要参与学校日常的教研活动、听评课、各种比赛等。

5.工作考核

交流期间,交流教师按照输入学校的考核标准进行考核,每学年评价一次。评价主体应多元化,包括教育行政部门,输入学校的校长、教师、学生以及交流教师本人,做到公开、公正、公平。

6.培训学习

交流结束以后,教育行政部门要组织全区/县交流教师的培训学习,分享交流过程中的经验和问题,集思广益,寻求最佳解决方案。然后原输出学校再对本校回来的教师进行培训,让交流教师了解当前本校的教育教学情况,尽快进入工作岗位。

四、小结

教师交流能否真正促进基础教育阶段的教育公平,能否真正提高教育水平,是不是优质教师资源数量上均衡了就能促进义务教育的均衡发展,在教师交流过程中优质教师如何才能发挥其积极引领作用,这些问题需要进行更深入的思考与研究。教师交流是促进教育公平、促进义务教育均衡发展的重要举措,需要在实践过程中不断探索与积累,大胆进行制度创新。

[1]李丹华.北京市义务教育教师交流现状、问题与对策研究——基于制度变迁的视角[D].首都师范大学,2014.

[2]唐智松,温萍.城乡教师交流中的适应性问题[J].观察与探索,2010,(7):61-64.

[3]郝保伟.促进教育均衡发展的中小学教师流动研究[M].北京:知识产权出版社,2015.

[4]田汉族.刚性教师交流制的实践困境与法律思考[J].教师教育研究,2011,(1):44-48.

[5]王凯.试论增强城乡教师交流意愿的四项基本制度[J].教师教育论坛,2014,(4):46-49.

Study on the Teacher Exchanges in Basic Education in Hebei Province

YANG Yang; YAN Cong

(College of Education, Hebei Normal University, Shijiazhuang, Hebei 050024,China)

With the restraints of social, economic conditions and natural environment, the basic education in China is faced with very uneven distribution of teaching resources between areas, especially in the distribution of teachers. Therefore, it is necessary to create a teachers exchange mechanism to solve the problem. Based on literature study and survey, and by combining theoretical research and empirical studies,this article investigates the status quo of teacher exchanges of Hebei Province, and analyzes the existing problems in the exchanges based on the successful practices both in China and abroad. The article then proposes a teachers exchange mechanism from the perspective of management studies. It is hoped that the article will contribute to the optimization of teacher resources and the healthy development of basic education.

Hebei Province; basic education; teacher exchanges

G52

A

2095-3763(2016)04-0095-011

2016-05-16

杨洋(1990- ),女,河北保定人,河北师范大学2014级成人教育学在读硕士研究生,研究方向为教师教育;闫聪(1989- ),女,河北邢台人,河北师范大学2014级教育经济与管理专业在读硕士研究生,研究方向为教师教育。