宜兴紫砂器起源与明代名家茗壶研究

2016-11-16陆明华

陆明华

(上海博物馆 上海 200003)

宜兴紫砂器起源与明代名家茗壶研究

陆明华

(上海博物馆 上海 200003)

学术界有关宜兴紫砂的创烧时间一直有北宋说和明代中期说两种观点。近年宜兴蜀山窑址的发掘成果、北宋和明清时代相关的文献记载表明,北宋说难以得到认同,明代中期说也有待深入研究。紫砂壶可能创烧于明代中期,但紫砂器的创烧则可能更早一些。关于明代名家茗壶的研究,重新爬梳、分析历史文献记载和海内外实物资料,并借助科学测定手段,对研究时大彬、陈用卿、惠孟臣等明代名家的生平及其作品均有重要的帮助。

宜兴紫砂 创烧 紫砂壶 紫砂器 时大彬 陈用卿 惠孟臣 惠逸公

宜兴紫砂陶器的烧造是一个较漫长的历史过程,迄今为止,有关宜兴紫砂的起源问题依然没有统一的意见,明代紫砂名家及其作品也需要更深入的探讨。本文拟对这两个议题中的一些问题作一简要论述。

一 关于紫砂器起源观点的辨析

由1976年江苏宜兴蠡墅村羊角山窑址的发现所引发的宜兴紫砂陶器烧造时间上限的争议,是20世纪中后期该领域的一个重要议题。各方的争议围绕两种不同的观点——北宋说和明代中期说。北宋说者认为,北宋著名文人的诗句反映出宜兴地区在北宋时期就开始烧造紫砂陶器了[1],羊角山发现早期紫砂器烧造遗址后,有关专家结合考古发掘和宋代文献进行研究,认为这一窑址的烧造上限应是在北宋时期[2]。多年来这一观点一直占上风,进入新世纪后仍有学者持此说[3]。但有的专家对此有所保留[4]。也有研究者对此说提出疑问,认为根据确切的史料记载,紫砂器的制作应始于明代中期[5],其时曾跟随金山寺僧学习陶艺的供春(亦作龚春)是最早烧造紫砂壶的人[6]。当然,这种说法实际上也不是新创的观点,过去的文献就有过记载[7]。

1.关于北宋说

由于我们现在无法对北宋说进行科学而客观的甄别和确认,加上北宋的文学作品中除了提及“紫泥”以外,并没有明确的地域概念,因此目前很难确定他们指的就是宜兴的紫砂器。当然,梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》中的“紫泥新品”确实不是指宜兴紫砂,而是指建窑天目瓷(北宋时,朝廷在建安即今福建建瓯建有御茶园,梅诗中的“紫泥”即指此);再如蔡襄的“兔毫紫瓯新,蟹眼青泉煑”中也有“紫瓯”之词,“紫瓯”即建窑的兔毫盏。因此,羊角山窑址的出土物很难确定为北宋烧造。鉴于上述情况,紫砂器为北宋创烧的观点有待商榷。

2.关于明代中期说

至于明代中期说,历史文献和近人研究基本上一致,大家都无法否认供春制壶的传说,这一点,明周高起《阳羡茗壶系》依然是最权威的著作。之前没有一部关于紫砂的专著,因此,后人了解的紫砂历史仅仅局限于金沙寺僧和供春是最早的紫砂实践者。“金沙寺僧……习与陶缸瓮者处,抟其细土,加以澄炼,捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口、柄、盖、的,附陶穴烧成,人遂传用”[8],是指他制作的紫砂陶缸、罐之类的大件物品,供春学艺应始于学习制作这类器物。但后人对他的评价似乎主要在紫砂壶方面,按照《阳羡茗壶系》所述,都认为明代正德时期当地人吴仕(字颐山)的家童供春在陪同其主人于金沙寺读书期间,跟随善制陶器的寺内僧人学艺,创制了紫砂壶,受到世人的欢迎。直到今天,供春壶还具有很大的影响力,虽然人们很难确定哪些是真正的供春壶。

图一// 江苏境内出土明代紫砂壶

20世纪70年代,考古工作者在距离丁蜀镇十余里的金沙寺遗址西北二三里地的任墅石灰山附近发现了一处龙窑群,推测为明代窑场,在其附近还发现少量紫砂残片。据记载,最初烧造紫砂器时没有专门的窑炉,系在缸窑内烧成,“自此以往,壶乃另作瓦缶,囊闭入陶穴,故前此名壶,不免沾缸坛油泪”[9]。因此有专家认为,初期的紫砂器极有可能在任墅石灰山一带的龙窑中烧成,而且1966年南京司礼太监吴经墓中出土紫砂提梁壶上也有“沾缸釉泪”痕迹(图一:1),所以明代嘉靖年间宜兴紫砂器的制作技艺已日趋成熟,该壶的出土具有断代意义,它使我们了解到初创期紫砂壶的典范样式[10]。与之同时期或前后的类似作品,如2002年江苏金坛市金沙广场明代水井中出土的提梁壶(图一:2),腹身较高,弯流,无装饰,极为朴素,呈现出与吴经墓壶基本相似的风格。但水井中共出多把提梁壶,时代或可能有早晚[11]。2005—2006年宜兴蜀山古窑址的考古发掘者根据出土情况,判断宜兴紫砂陶的烧造不早于明代中期。发掘者认为:“推测金沙古井发现的紫砂壶、罐当是明代晚期茶肆残留,其年代大致与青花小碟年代相当,在正德和崇祯之间。因此,羊角山、蜀山明代地层、金沙古井和吴经壶的年代均为明代晚期。”[12]这一学术观点被媒体引申、解读为紫砂器始烧于明代晚期。

3.紫砂器的始烧年代可能早于明代中期

笔者认为,我们不能忽视历史文献的记载和紫砂器烧造于更早年代的可能性,考古发现解决的是一个时代的重要问题,但之前的历史情况也难以轻易否定,因为谁能保证今后不会发现嘉靖以前即明代中期的紫砂窑址呢?说得更远一点,谁能保证不会发现比明代中期更早的紫砂窑址呢?我们现在的讨论或许可区分紫砂器和紫砂壶——把紫砂器和紫砂壶的起源混为一谈容易造成误解,假如只把泡茶的器物称为紫砂,而把煮茶和储存液体的器物排除在紫砂之外也是不合适的。可以认为,明代中期是传统意义上的紫砂壶的大致始烧时间,而以紫泥为胎的罐、壶等煮水器的始烧年代或许更早。

针对宜兴紫砂的重要考古发掘和整理工作已有两次,蜀山窑的发掘基本上推翻了羊角山窑场的调查发掘所确定的烧造年代。对于这两次发掘成果的雷同或区别,笔者未作过研究。也许羊角山发掘的定性确实有问题,出土物只是明代中晚期烧造的器物,但即使该窑场最早只能到明代中期甚至晚期,也依然不能否定宜兴地区在明代中期以前已经烧造紫砂器的可能性。因为考古发掘只能界定出土品的烧造年代,很难推定考古发掘以外的宜兴紫砂的烧造情况。笔者认为,明代中期只是宜兴紫砂器制作时代的一个历史节点,难以确定它就是紫砂器烧造的上限。虽然冲泡芽茶的紫砂壶可能确实早不过明代中期,但供春甚至金沙寺僧以前是否烧造紫砂器是一个必须继续探索的课题。尽管这个有关紫砂起源的记载带有一点传说或故事的色彩,与仓颉造字、蔡伦造纸和章生一、章生二处州烧瓷等记载相似,因为这类题材的形成往往是在许多人的反复实践之后,而历史上很多事物的起源都没有相应的文献依据作佐证,因此目前还不能全然否定供春制壶的说法。笔者不能认同北宋说,但将明代中期或晚期作为宜兴紫砂器的起点也存在不少问题,应该进一步予以研究,因为其间的奥秘远远没有被揭开。

二 几位明代宜兴紫砂名家及砂壶作品考证

1.时大彬

明代宜兴的名家紫砂壶是宜兴紫砂的精华。名家紫砂器与瓷器不同,均为单件制作,很难把传世的带名家名款的明代作品全部对号入座,因此出土紫砂器就成了最有说服力的断代依据。虽然出土紫砂数量十分有限,较难明确反映明代宜兴紫砂工艺的发展历史,但从目前海内外发现的明代紫砂壶分析,明代晚期宜兴紫砂陶器的制作确已蓬勃发展。

除了宜兴紫砂窑址的标本外,国内出土明代或明末清初紫砂器的遗址或墓葬主要有江苏南京吴经墓、金坛水井[13]、泰州工地[14],福建漳浦卢维桢墓[15],江苏江都曹氏墓[16]、无锡锡山华师伊墓[17],山西晋城市泽州张光奎墓[18],陕西延安市杨如桂墓[19],四川绵阳城区、三台窖藏,江苏泰州西郊、句容春城、丹徒县古井、镇江市水泥厂,河北正定梁维本墓[20],江苏无锡南禅寺[21],北京赵西漳墓[22],江苏徐州明代卫所遗址[23]等。这十几件紫砂器均为考古发掘第一手资料,最早为明嘉靖前期,最晚为明末清初。其中有八把壶刻时大彬款,可知时大彬在晚明时期的名声之大,而且墓主人绝大多数是朝廷官员或有身份者,说明在当时能够拥有时大彬制作的紫砂壶的人都不是普通平民。

据文献记载,明晚期制作紫砂壶的能工巧匠很多,在清代文献中明代的砂壶名家稍有增加。其中以时大彬最令人注目,被称为“大家”,李仲芳、徐友泉之名也不虚,其时有“壶家妙手称三大”之说。当然,时大彬的制壶水平最为突出,明张大复记述“时彬壶不可胜”,“如名窑宝刀”,所言确实不虚[24]。另据记载,徐友泉学时大彬后,“种种变异,妙出心裁。然晚年恒自叹曰:吾之精,终不及时之粗也”[25]。徐友泉作为时大彬的徒弟,这一评价虽难免有溢美之词,但也确实道出了其与师尊的差距之大。

关于时大彬的活动和生活,笔者曾有过一些论述[26]。尽管晚明时人对时大彬的为人处世颇有微词,谓“其人朴野,黧面垢衣”,“渠但嗜酒,焉知其它”[27];“大彬,塼埴之工,治壶。家贫,性嗜酒,挑达迂疏,负气自亢”[28]。但明清时期有的评价则反映了文人士大夫阶层对其作品的总体赞美和肯定,如“往时尚龚春茶壶,近日时彬所制,大为世人宝惜,葢皆以粗砂制之,正取砂无土气耳。随手造作,颇极精工”[29],“茶具宜雅洁,今时大彬之沙壶,士大夫皆珍之”[30]。

近期发现的关于时大彬死因的资料值得注意,如明末著名文学家冯梦龙《古今谈概》曾记述:

昆人时大彬,善陶。制小茶壶极精雅,或荐之昆令。善其制,索之恨少,乃拘之一室,责取三百具,竟以愤死。近徽人程君房,亦以工墨杀身,论者惜焉。余谓凡一技成名者,皆天下聪明人,乾坤灵气所锺,当路便当爱,惜而保全之,若造此恶业,必永断慧根矣。[31]

2013年有研究者考证时大彬生卒年时就提到这段文献,认为“昆人指的可能是制壶之人,昆令即指制壶之县的县令”,并引用诸多文献以资证明[32],如《徐鳌润紫砂陶艺论文集》中转引明张岱《快园道古》的记载:

荆溪时大彬善陶,制小茶壶,或荐之宜兴令,令喜其制,索之恨少,乃拘一室,责取三百具,竟以愤死。

笔者认为,以《尔雅·释言》的“昆作后解”和东汉许慎《说文解字》以壶作昆吾、解释为圜器等作为“昆人是制壶之人”的依据,虽未能完全解释得通,作为一种说法还是可取的,但将昆令理解为“制壶之县的县令”就难以理解了。《快园道古》与《古今谈概》所记大同小异,但前者已佚,无法确认正确与否。当然,两者的一致之处是在称呼时大彬和县令时前面都加了地名,如冯梦龙称“昆人时大彬”、“昆令”,而张岱则称“荆溪时大彬”、“宜兴令”,因此,两人的记载应来自同一出处,但其中有一人作了修改。这里的“昆”均作地名解。假如此说得当,那即是说,时大彬应是“昆人”,“昆”才是时大彬的家乡。另外,冯梦龙在同书中又称工墨名家程君房为“徽人”,也足见“昆人”即是昆山人了。今人理解古时的“昆”,最主要的有两处,一是昆仑山,一是昆山,后者即现在的江苏昆山[33]。时大彬与昆仑山显然不会有关联,这里的“昆”应是江苏省的昆山县[34]。

关于时大彬的籍贯,其他历史文献未见提及,而冯梦龙和张岱的说法又不同相,颇为遗憾。而且因《快园道古》已佚,张岱的说法无法证实。当然,将时大彬理解为宜兴人也完全正常,因为他确是宜兴的砂壶名家;但宜兴砂壶名家不一定就是土生土长的宜兴人。所以笔者认为,《古今谈概》明确了时大彬的死因,这为后世的研究带来了新的资料;“昆人时大彬”更明确了时大彬的籍贯即今江苏昆山县。从记载可知,万历时的昆山县令喜爱时大彬的作品,又贪得无厌,恼怒之下将时大彬拘押起来,命他制作300件作品,导致时大彬因为怨愤而死去。相似的记载还见于《石丈斋集》:

时令邑追遣彬壶数十,三月弗应。令怒逮下狱,竟坐狱月余,醉歌自如,壶弗得也。士大夫为令言,令始延至署中,仅得数壶而已。[35]

可见两段文献均证实了同一件事,说明了其真实性。但时大彬出狱以后之事,《石丈斋集》不复再提,有可能此后不久时大彬就去世了,人们把他的死因归咎于县令的拘捕。

明代文献曾称时大彬“后游娄东”[36],这与冯梦龙的记载相吻合。“娄东”一般指今江苏太仓一带,而昆山也在今江苏境内,距常熟、太仓不远。所谓“后游娄东”,应就在这一带。实际上时大彬晚年的活动范围可能就在昆山附近。当然,仅凭这段文献还不足以肯定时大彬是昆山人,因为还涉及到当地有没有条件烧造紫砂壶等问题。根据出土和传世的时大彬紫砂壶来确定他的生卒年也为时过早,因为出土器物未见干支纪年款,也少见共出墓志。传世品中虽有纪年器,但并不能肯定其为时大彬本人所制。所以目前只能推定时大彬死于明末以前,这一点也可以《古今谈概》为证:冯梦龙卒于清顺治三年(1646年)。《古今谈概》为明刻本,早于清代。

2.陈用卿

出土的紫砂名家款识作品中,河北正定名门望族梁维本墓的“陈用卿制”款壶(图二),形制与工艺均属上乘,落款字体工整。由于我们过去不了解陈用卿其人及其陶艺作品与落款风格,因此无法对之作出正确判断。据周高起记述:

陈用卿,与时同工,而年会俱后。尝挂吏议,在缧绁中。俗名陈三呆子,式尚工,致如莲子、汤婆、钵盂、圆珠诸制,不规而圆,已极妍饬。款仿钟太傅帖意,落墨拙,落刀工。[37]

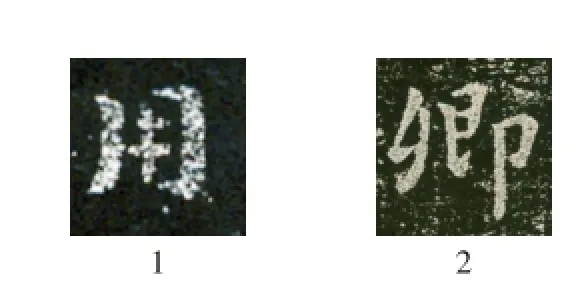

这里最应注意的是“款仿钟太傅帖意,落墨拙,落刀工”。从三国名家钟繇书法的作品上可看到,陈用卿款铭确模仿其笔意,具有相似风格,如钟繇“荐季直表”中的“用”字,“宣示表”中的“卿“字(图三)[38]。看来梁氏墓的这件作品应是陈用卿本人所制。

图二// 河北正定清顺治七年梁维本墓出土圆形壶及底部“陈用卿制”刻款

图三// 三国·钟繇书法作品集字

还有一些与陈用卿有关的资料值得注意,如1965年出土于镇江水泥厂、现藏于镇江博物馆的一把明代圆壶,底部有刻款(图四),南京博物院出版的《砂壶汇赏》与《紫泥暗香》图录曾有著录,先后隶定为“用□制”、“用文制”。笔者认为第二个字十分特别,可能是一个并不规范的“卿”字,甚至可能是制作者自己创造的字,颇接近于“卿”字,形如明代僧人道泰所编《集钟鼎古文韵选》中的“卿”字(图五)[39]。假如真是“卿”字,那么就是陈用卿了。古人(特别是从事手工艺者)自创喜欢的字作为名字是十分可能的。笔者推定这件作品落款是陈用卿,因为明代宜兴没有其他制作者可与“用卿制”对号入座。虽晚明时有名家沈君用但他落款时“用”应在“君”后,所以绝无可能是沈君用。另外,张浦生先生收集的一块紫砂壶底,刻有“万历甲辰年用卿制”(图六),刻工颇具功力万历甲辰为万历三十二年(1604年)。看来,陈用卿的落款比较复杂,因此这类名家作品还需要进行深入的研究。

陈用卿属非正常死亡,这位宜兴紫砂的能工巧匠卷入了明末的政治斗争,为家国政治捐躯了。据清李《虬峰文集》记载:“陈用卿,善为壶起义为兵所杀。”[40]同书卷十九中“书乙酉殉难记后”记录乙酉年为清顺治二年(1645年)。所谓“为兵所杀”,实即为清兵南进时发生的事件。其时追随南明的“丹阳诸生袁钟、宜兴陈用卿、金坛张景漌、景潮皆从王死义”[41]。周高起谓陈用卿“负力尚气,尝挂吏议,在缧绁中”。“缧绁”是指捆绑犯人的绳索,引申为囚禁于监狱,指的是他可能因非议朝政而成阶下之囚。可以看出,陈用卿是忠于明朝、有着鲜明政治观点的人,他因明朝的政治而下狱,又为反清复明而死节。根据陈用卿死于顺治二年的史实推断,梁维本墓壶虽是在顺治七年(1650年)墓主人下葬时作为陪葬品埋入墓中,但明末时该地即已陷于战乱,因此其制作年代当在明代。

图四// 镇江水泥厂出土明代圆壶及底款

3.惠孟臣

惠孟臣款器物传世很多,出土紫砂壶中也有同名款制品,但由于文献记载语焉不详,学术界对惠孟臣的生活年代一直未能有明确的认识:有认为是雍乾时人,有认为是明末清初人。目前国外有研究资料可证明其活动时期早在明末,但国内依然有不少学者认为他是雍乾时人。

英国维多利亚与艾伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)所藏“天启丁卯年友善堂孟臣制”紫砂壶(图七),被认为是目前发现最早、最确切的惠孟臣紫砂壶。天启丁卯年为明天启七年(1627年),研究者认为:“维博这件孟臣纪年壶可靠,是因为它配有17世纪末的欧洲鎏金银(原本应该还有链子,但已遗失),表示这茶壶在17世纪已到了欧洲,不会是后来的仿制品。”[42]还有一件有纪年的惠孟臣款紫砂壶由罗伯逊(W. M.Robertson)个人收藏,底有“壬辰仲秋荆溪惠孟臣制”款,壬辰年应为清顺治九年(1652年)。研究者认为,“根据这两把可靠的纪年壶,我们可以计算出,惠孟臣的活跃年代是天启丁卯到顺治壬辰(相当于1627—1652年)这25年之间”[43]。笔者认为,假如英国专家鉴定的天启丁卯款紫砂壶上欧洲加工的金属辅助物确定属于明末的话,以上推断从整体上看是可以成立的,因为天启年间已有署惠孟臣款识的作品,虽然具体情况还需要相关资料的进一步支持。前一件器物器身均有贴花折枝梅花纹,这是明末清初具有外销风格的紫砂壶,可见惠孟臣款的作品在明代晚期不仅用作内供,还用作外销。

关于惠孟臣款紫砂壶的资料很多,也有窑场发掘品。2006年宜兴蜀山遗址考古发掘中曾有发现,发掘者认为刻款署名为惠孟臣,但难以看清。蜀山发现的惠逸公款制品基本完整(图八),是重要的研究资料。可以说,从明到清宜兴名家作品一直是人们仿制的对象,因此间接发现的出土标本中有惠孟臣和惠逸公款残器,基本上都缺乏标准器对照,是否其本人所制还有待研究。还有一些其他的器物,如福建漳浦出土惠孟臣款紫砂壶(图九),通常被认为是所谓的“潮州货”[44]。在闽南一带发现过一些刻有惠孟臣、惠逸公款的紫砂壶,有出土品,也有不少传世品[45]。20世纪80年代笔者在福建当地的博物馆参观考察时看到过不少,后来在南京博物院和上海博物馆的两次紫砂研讨会期间见到福建漳浦博物馆借展的出土惠孟臣等名款器。相关发表资料更进一步表明了当时惠氏两代人对闽南及潮州一带紫砂壶贸易的影响之大,因为惠氏名款器是那一带紫砂壶中仿制最多的[46]。

图五// 明·道泰編《集钟鼎古文韵选》中的“卿”字

图六// 刻“万历甲辰年用卿制”款的紫砂壶底足(张浦生先生收集)

图七// “天启丁卯年友善堂孟臣制”壶及底款

上海博物馆收藏有几件署有惠孟臣和惠逸公款识的紫砂壶,学界一直不能从落款方式、工艺等方面断定是否他们本人制作,但认为其款识与1995年安徽芜湖建筑工地出土“壬辰仲秋荆溪惠孟臣制”款缺把断嘴的紫砂壶上的“惠孟臣制”等落款颇为相似[47](图一○),尤其是“惠孟臣制”款更为接近:两个“惠”字都偏于左侧,字体稍小,看起来是一种习惯使然,因此两者应该是在相近时段制作。

以前由于《阳羡茗壶系》未记录有惠孟臣其人,后人都怀疑他不是明朝人,而是较晚的清朝雍正、乾隆时代人;也有的判断其生活于明清之间,甚至明确惠孟臣的生卒年为1589—1684年[48]。只是这样的生卒时间段似乎很宽泛,且未知来源。最近,笔者查阅相关史料,考证出惠孟臣活动的相对年代,断定惠孟臣生活于晚明或明清之际,并据此判断其为雍乾时人的说法显然有误。另外,历史文献也进一步证明国外研究者根据器物推测的年代是合理的。

清康熙时人刘源长的《茶史》记载:“今徐友泉、陈用卿、惠孟臣诸名手,大为时人宝惜。皆以粗砂细做作,颇极精工。”[49]该文把徐友泉、陈用卿、惠孟臣列为同时代人应是可信的,因为刘源长在清初已入仕朝廷,知道惠孟臣其人。康熙时学者毛奇龄《敇封文林郎内阁中书舍人刘先生墓志铭》记载:

明确记录了刘源长为明万历二十一年(1593年)生、清康熙十五年(1676年)卒,享年83岁。可见清康熙十五年时《茶史》早已完成,毛奇龄早在“曩渡淮时,谒刘先生”,“会先生著《茶史》成”,“为问时,先生方七十”,可知其时为康熙二年(1663年),13年后刘源长才去世。因此,《茶史》记述的惠孟臣应是活跃于明朝的紫砂陶人,很有可能清初依然健在。再据前引文献证明陈用卿死于明末清初战乱的顺治二年(1645年)[51],因此刘源长指称“今徐友泉、陈用卿、惠孟臣诸名手”活跃于宜兴从事陶艺的时间,至晚应早于《茶史》完成前的若干年。进一步参考前述国外收藏的两件纪年器“天启丁卯年友善堂孟臣制”款壶和“壬辰仲秋荆溪惠孟臣制”款壶,可推知天启七年(1627年)到顺治九年(1652年)惠孟臣在世,两件作品的制作年代相差25年,而后一件作品距刘源长完成《茶史》的康熙二年仅13年。

图八// 2006年宜兴蜀山窑址出土清惠逸公款壶

图九// 福建漳浦出土惠孟臣款紫砂壶

图一○// 安徽芜湖出土紫砂残壶及“壬辰仲秋荆溪惠孟臣制”底款

国外发现的两件孟臣款壶是专供外销的贴花折枝梅花纹制品,证明惠孟臣参与了这种专供外销的贴花制品的制作,而且两件作品时隔25年,表明他在陶艺生涯中不时地制作外销壶。实际上,装饰贴花的早期宜兴名家作品国内从未得见,仅在欧洲见此两件。另外,明末清初福建德化窑白瓷中也有很多器外贴折枝梅花纹的外销瓷这是当时流行的装饰[52],但名家是否一直参与制作不得而知。从落款风格看,惠孟臣笔法似有唐代名家褚遂良笔意吴骞说他在海宁安国寺香市时,“得一壶。底有唐诗:‘云入西津一片明’,句旁署‘孟臣制’十字皆行书,制浑朴,而笔法绝类褚河南”[53]。这种在紫砂壶上刻写唐代诗、赋佳句的做法,在雍正、乾隆以后十分流行。按吴骞是清乾隆时人,《阳羡名陶录》成书于乾隆五十一年(1786年)。而刻有唐诗的清代乾隆紫砂残片在宜兴蜀山窑址等处多有发现。因此,目前可以证明“天启丁卯年友善堂孟臣制”是明朝制品,“壬辰仲秋荆溪惠孟臣制”也可能是相应时代的制品,这些都是研究惠孟臣活动重要的实物资料。为了解惠孟臣笔法是否“绝类禇河南”,笔者特意对照了禇遂良书法,发现壬辰款器的文字确有禇字风格,但刻写功力似乎不够深厚。这类标本在国内也有发现,如张浦生先生保存的一块紫砂壶底(图一一),壶底仅存大半块,可辨文字有“壬午年孟臣”等,刻工十分精到,与禇遂良“孟法师碑”等多部法帖中采集的书法字体十分接近(图一二),其中《孟法师碑中的“孟”、“午”和《雁塔圣教序》中的“衽”及《儿宽赞》中的“臣”等,均与“壬午年孟臣”款残片文字相似[54]。因此,笔者认为此“壬午”为明崇祯十五年(1642年),是典型的惠孟臣的刻工,前引芜湖惠孟臣残壶的“壬辰”年为顺治九年也属可靠,其时惠孟臣在世。

三 关于紫砂器的科学测试

图一一// 刻“壬午年/孟臣口”等文字的紫砂壶底(张浦生先生收集)

图一二// 禇遂良书法作品集字

图一三// 南京博物院藏“大彬”、“天香阁”款提梁壶

近年来古陶瓷科学测试技术解决了很多疑难问题,并已广泛运用于紫砂研究。上海博物馆科学实验室曾对馆藏紫砂器进行分类测试,“根据测得的一些微量元素(Ni,Cu,Rb,Sr,Y,Zr,Cs,Nb,Ba,Ce等)的含量作元素分布图,将明代、清代、现代紫砂壶数据列入图中,可以看出:明代和清代紫砂壶存在数据交叉,明代紫砂壶与现代紫砂壶数据明显分开;但清代和现代紫砂壶存在数据交叉[55]。可见,年代的早晚可明显区分,不同烧造时代的作品可判断年代——当然,处于中间年代的最难区分。已经测试的有时大彬、陈用卿、李仲芳、惠孟臣等署明代名家款的器物,以及清代名家款识的器物。对这些作品,过去已有不少研究结果,有的年代较早;有的年代很晚,属于近世仿制。可见,名家作品的断定要一锤定音依然很难。

兹举上海博物馆馆藏中年代较早且已经测试的三件紫砂壶为例,作如下辨析。

1.“源远堂藏大彬制”款壶(图一四:1)

通高6.2、口径9、底径8.7厘米,扁体,底部刻款识,以较粗的调砂泥制成,造型稳重而细巧。此壶历来被认为是时大彬本人制作,后因有人提出异议,转而谨慎看待。如:有专家主张此壶与南京博物院藏“大彬”、“天香阁”款提梁壶(图一三)“泥质完全相同,颜色、火候、制技似出一人之手”[56],但后者被定为清代作品[57];也有专家认为天香阁款壶“应系明末高手仿制”[58],所以亟需借助科学手段测试。源远堂款大彬壶,通过测试推测其时代或能早到明代或接近明代,但是否大彬本人制作难以肯定。另外,明代有源远堂,为嘉靖时名人沈錬堂名[59]。沈錬为权奸严嵩所害,其子嗣亦在朝为官,但沈氏源远堂的后人是否订制过紫砂壶不得而知。

图一四// 上海博物馆部分已经测试的紫砂壶

2.“惠孟臣制”款壶(图一四:2)、“孟臣制”款壶(图一四:3)

前者连盖高9.5、口径6.4、底径6.2厘米。泥质细腻,制作稳重朴实,有浑然天成之趣。后者通高8.9厘米。两件壶特点相似,底部有双方栏“惠孟臣制”、“孟臣制”图章款,但是否出于孟臣之手尚难确定。在紫砂研究领域,有图章款的紫砂壶一直难以被定为年代久远的作品。

除惠孟臣壶外,上海博物馆科学实验室测试中明、清、现代紫砂壶数据自觉分开的情况,显示了两件惠逸公款的紫砂壶年代也较早。虽然目前学术界基本认定惠逸公晚于惠孟臣,但两者的辈份实际上并不清楚,此次测试似乎把两人作品的时代连贯起来了,惠逸公器相对稍晚。由于惠逸公可能在康熙十五年(1676年)后仍然在世,属清代名家,本文暂不作深入探讨。

上述在实验室测定中被列为较早年代制作的紫砂器物,是根据微量元素含量予以确定的,具有较强的科学性,其年代也具有大致的准确性。科学测试为我们的辨析厘清了大致的年代范围,相信未来的紫砂器研究可通过这种方式对鉴定进行辅助判断,从而得出正确的结论。

[1]北宋·梅尧臣:《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》,《宛陵集》卷十五。诗云:“天子岁尝龙焙茶,茶官催摘雨前芽,团香已入中都府,斗品争传太傅家,小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。”

[2]宜兴陶瓷公司《陶瓷史》编写组:《宜兴羊角山古窑址调查简报》,蒋赞初:《关于宜兴陶瓷发展史中的几个问题》,文物编辑委员会编《中国古代窑址调查发掘报告集》,文物出版社1984年。

[3]郭若愚:《周穜赠苏轼的石铫壶是紫砂器》,《智龛品壶录》,上海古籍出版社2008年。

[4]如宋伯胤谓:“紫砂器当其由宋代中期(?)向明代早期缓慢发展时,是由一个由大到小,由粗到细由简单到复杂的渐变的过程……更何况羊角山代表的年代是否为宋,或者它就是明代初年的一座民间紫砂窑场……”载《紫砂苑学步——宋伯胤紫砂论文集》(修订本),台湾盈记唐人工艺出版社2005年。

[5]张浦生、王健华:《宜兴紫砂鉴定与鉴赏》,江西美术出版社2000年。

[6]大多数赞成和不赞成北宋说的专家学者几乎都会提到这一点,但叙述角度不同,如耿宝昌《明清宜兴紫砂陶器概述》中虽未提北宋有无紫砂器烧造,但引用明末文献叙述了金沙寺僧和供春制陶事宜,文载《故宫博物院藏文物珍品大全》,上海科学技术出版社2008年。

[7][8]明·周高起:《阳羡茗壶系》(美术丛书本),江苏古籍出版社1986年。

[9]江苏省陶瓷公司编:《宜兴陶瓷发展史·历史部分》(初稿),1976年油印本。

[10]历来皆以明嘉靖十二年(1533年)司礼太监吴经墓出土紫砂提梁壶为已发现最早纪年紫砂器,据最新考证,吴经卒于明嘉靖二十三年(1544年),过去“皆将该紫砂壶的时代下限定为嘉靖十二年,是将吴经建造寿藏的时间误作了吴经卒藏的时间”。见邵磊:《南京市博物馆旧藏明代宦官墓志考释》,《故宫学刊》2015年第1期。由于目前没有其他出土资料可资证明,因此嘉靖二十三年仍是紫砂器纪年记录的最早时间。

[11][13][21][23]南京博物院、成阳艺术文化基金会编《紫玉暗香——2008·南京博物院紫砂珍品联展》,凤凰出版传媒集团江苏文艺出版社2008年。

[12]杭涛:《紫砂器起源的几个问题》,故宫博物院编《2007

年国际紫砂研讨会论文集》,紫禁城出版社2009年。

[14]黄炳煜:《从泰州出土的绞胎罐、壶谈绞胎器》,《南方文物》1993年第3期。

[15]王文径:《明户、工部侍郎卢维桢墓》,《南方文物》1989年第3期。

[16]蒋华:《江都明墓出土时大彬六方紫砂壶》,《文物1982年第6期。

[17]冯普仁、吕兴元:《江苏无锡县明华师伊夫妇墓》,《文物》1989年第7期。

[18]李建生、张广善:《“丁未夏日时大彬制”款紫砂壶》《上海文博论丛》2004年第2期。

[19]姬乃军:《延安杨如桂墓》,《文物》1993年第2期。

[20]未注明出处的材料均见于南京博物院、成阳艺术文化基金会编:《砂壶汇赏》,香港王朝文化艺术出版社2004年。

[22]北京市文物研究所:《北京工商大学明代太监墓》,知识产权出版社2005年。

[24]明·张大复:《梅花草堂笔谈》,谢国桢瓜蒂庵藏明刻本(明清掌故丛刊),上海古籍出版社1986年。

[25][53]清·吴骞:《阳羡名陶录》卷上《家溯》,清乾隆拜经堂丛书本。

[26]陆明华:《明清紫砂三大名家陶艺考略》,故宫博物院编《2007年国际紫砂研讨会论文集》,紫禁城出版社2009年。

[27]明·徐应雷:《书时大彬事》,清·黄宗羲编《明文海》。

[28]明·葛应秋:《石丈斋集》卷二引《瓦壶记》,清刻本。

[29]明·许次纾:《茶疏》,民国景明宝颜堂刊本。

[30]清·姚之骃:《元明事类钞》卷三十引明·王象晋《群芳谱》。

[31]明·冯梦龙:《古今谈概·不韵部》卷八,明刻本。冯氏生于明万历二年(1574年),卒于清顺治三年(1646年)。

[32]陈健:《对时大彬生卒年的基本判定》,江苏省宜兴市陶瓷(紫砂)文化研究会主编《宜兴紫砂》2013年第2期。

[33]臧励和等编:《中国古今地名大辞典》,商务印书馆香港分馆1982年重印本。

[34]《明史》卷四十《志》第十六《地理》一:“昆山,府东元昆山州,洪武二年降为县,南有吴淞江,西有女娄江,东南有淀山湖。”

[35]明·葛应秋:《石丈斋集》卷二。

[36]明·周高起:《阳羡茗壶系·大家》。

[37]明·周高起:《阳羡茗壶系·雅流》。

[38]上海书画出版社编:《中国碑帖经典——钟繇小楷》,上海书画出版社2000年。

[39]明·释道泰编:《集钟鼎古文韵选》选·孝六五下,北京图书馆古籍出版编辑组编《北京图书馆古籍珍本丛刊》(第5册),书目文献出版社1988年,第688-745页。

[41]清·黄宗羲:《弘光实录抄》,清光绪长恩阁抄本。

[42][43]刘明倩:《英国维多利亚阿伯特博物院藏明清紫砂器》,故宫博物院编《2007年国际紫砂研讨会论文集》,同[26]。

[44]“近些年,闽南潮汕一带出土一些小朱泥壶,有些并非是宜兴朱泥壶,而是潮汕一带本地制做的所谓仿宜兴朱泥壶……都是仿宜兴的,其中就有孟臣壶。”吴光荣:《惠孟臣与孟臣壶》,《收藏家》1997年第3期。

[45]“潮州紫砂壶在有清一代作为日用工艺品似乎都在热销之中……有的底部镌刻行楷款,形式以七言、五言诗句下属孟臣款的最多。据统计,传世的这一类明清紫砂壶中,有(惠)孟臣款的至少占了23%。”黄健亮:《孟臣壶在功夫茶区的地位考述》,台湾历史博物馆编《历史文物月刊》2004年第14卷第15期。

[46]“在闽南地区出土的大量紫砂壶中,除了时大彬、陈鸣远这些大家的刻款外,最常见的应是惠孟臣的扁鼓形圆壶、思亭款的梨形圆壶。此外常见的还有‘逸公’等,或用印款或为刻款,其中惠孟臣的款识形式最多。对于闽南人和粤东人来说,惠孟臣是一个不能回避的人物,闽南人甚至把所有的紫砂壶都称为‘孟臣壶’。”王文径:《漫说漳浦出土明清紫砂壶》,《东方收藏》2011年第8期。

[47]吴光荣:《惠孟臣与孟臣壶》,《收藏家》1997年第3期;黄健亮:《度今劫波兄弟在——清早期紫砂工艺》,《东方博物》2014年第1期。

[48]故宫博物院编:《故宫博物院藏宜兴紫砂》,图38及文字说明,同[26]。

[49]清·刘源长:《茶史》卷二《茶事》,清雍正墨韵堂刻本。

[50]清·毛奇龄:《西河集》卷九十四,四库全书本。

[52]黄健亮:《17、18世纪外销欧洲紫砂壶的风格与特征》,南京博物院、成阳艺术文化基金会编《紫玉暗香——2008·南京博物院紫砂珍品联展》,同[11]。

[54]张叶露主编:《褚遂良书法全集》,人民出版社2008年。[55]数据及分析摘录自2005年上海博物馆科学实验室测试数据及分析报告,何文权、熊樱菲测试。

[56]顾景洲主编:《宜兴紫砂珍赏》,三联书店(香港)有限公司1992年。

[57]梁白泉主编:《宜兴紫砂》,香港两木出版社、文物出版社1990年,图35;南京博物院、成阳艺术文化基金会编:《砂壶汇赏》,图30,同[20]。

[58]宋伯胤:《紫砂苑学步——宋伯胤紫砂论文集》(修订本),第62页,同[4]。

[59]清·丁立中编:《八千卷楼书目》,著录“青霞集十一卷,年谱一卷,明沈錬撰,源远堂刊本”,国家图书出版社2009年。

(责任编辑、校对:毛 颖)

The Origin of Yixing Purple Clay Ware and the Masterworks in the Ming Dynast

LU Ming-hua

(Shanghai Museum,Shanghai,200003)

Regarding the birth period of Yixing purple clay ware,there have been two major views with one suggesting the Northern Song and the other arguing for the middle Ming.The results of the archaeological excavations conducted on the kiln sites at Yixing’sShushan in the recent years and the information recorded in the literatures of the Northern Song,Ming and Qing dynasties indicate that the evidences supporting for the Northern Song view are insufficient and the middle Ming view requires further certification.While it could be true that the firing of purple clay pots did not start until the middle Ming time,the firing of other non-pot purple wares is believed to have started earlier.To review the relevant historical literatures and records and re-examine purple clay wares at home and abroad by new technologies is of great help to have a better understanding of the lives and works of purple clay masters in the Ming dynasty such as Shi Dabin,Chen Yongqing,and HuiMengchen.

Yixingpuple clay;initial firing;purple clay pots;purple clay ware;Shi Dabin;Chen Yongqing;HuiMengchen;HuiYigong

K876.3

A

2015-11-25

陆明华(1952-),男,上海博物馆研究员,主要研究方向:中国古代陶瓷研究与鉴定。