城市雨洪管理理念演进对海绵城市规划建设的作用及影响

2016-11-15马翔

马翔

(济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司,山东 济南 250101)

城市雨洪管理理念演进对海绵城市规划建设的作用及影响

马翔

(济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司,山东济南 250101)

针对城市扩张带来的城市内涝、雨水资源流失及城市面源污染加重等全球性问题,结合城市雨洪管理理念发展趋势和“海绵城市”内涵、目标及实践,提出现阶段海绵城市的重点实施路径,并从持续发展角度提出,城市系统多专业的深度参与及互动、科学而统一的土地开发和雨洪管理平台工具的建立,以及面向全民的理念共享,是海绵城市的持续发展之道。

海绵城市;城市雨洪管理;低影响开发(LID);可持续发展

0 引言

城市化进程的加快和城市规模的扩大,引发了一系列的环境问题,主要包括城市面源污染加重、城市内涝、雨水资源流失等。密集的城市发展令灾害对财产、民生及城市基础设施造成的破坏更为严重。

自20世纪70年代以来,基于严重的城市内涝,各国的城市雨洪管理实践和演进,突出体现在城市开发中保护自然系统,保护水质,从源头上控制径流、削峰、错峰。多功能及分散化的理念措施,雨水处理与景观相结合,使开发地区尽量接近于自然的生态循环。

海绵城市理念基于这一宏观背景,强调在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面,使城市达到良好的“韧性”,突出表现在雨洪管理实践上的创新城市发展方式。通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地和水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,实现自然积存、自然渗透和自然净化[1],从而让水在城市中的迁移活动更加“自然”,不完全依赖下水道等“灰色设施”,在根本上解决人造城市阻绝水与生态的问题。

1 城市雨洪管理理念演进及海绵城市理念内涵

1.1国际城市雨洪管理理念的演进

国外发达国家自20世纪六七十年代以来,针对城市内涝问题,各国陆续推出城市雨洪管理理念及建设措施。从美国的城市雨洪管理最佳实践管理(BM Ps)、低影响开发理念(LID),澳大利亚的水敏感城市设计(W SUD),到21世纪基于以上理念进一步发展而来的美国的绿色雨水基础设施(Green St orm wat er Inf rast ruct ure,GSI)系统和英国的可持续排水系统(Sust ai nabl e Drai nage Syst em s,SuDS)[2,3]。理念强调雨洪管理融入可持续的城市开发中,在开发中保护自然系统,强调雨水在源头上进行收集、控制,促进雨水下渗;通过控制流速来允许沉积物沉淀,过滤污染物,也同时减少了水资源的浪费。

城市的雨洪管理理念的演进在世界范围内基本的规律是类似的,从持续的加强工程建设标准和投入来抵抗洪水,到渐进的结合自然,以人工措施和自然方式的协调处理利用雨洪资源,确保排水防涝安全的前提下,最大限度促进雨水资源就地消纳和生态环境保护,体现从“灰色——管道、水池工程措施”到“绿色——自然的、生态的低影响技术和措施”的总体趋势。

理念的发展和城市可持续发展的结合也突出体现了“整合了城市水循环管理、保护和保存的综合城市规划、保证城市水资源管理尊重自然水文和生态过程”[4]、“保护自然资源、平衡增长与环境保护的需要,实现多重目标、并创建有吸引力的自然和多功能的公共空间”[5]等作用。

多功能目标及分散、源头控制的雨洪管理原则提供了多种因地制宜的LID技术措施,使城市雨洪资源管理利用与城市空间开发、城市景观紧密结合在一起。

1.2海绵城市理念的提出

2012年4月,在“2012低碳城市与区域发展科技论坛”中,“海绵城市”概念首次被提出。2013年12月12日,习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。2014年11月2日,住房和城乡建设部对外印发《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》[1],该文件同时与仇保兴发表的《海绵城市(LID)的内涵、途径与展望》明确了现阶段的主要做法和定义,为各地的海绵建设提供指导[6]。

海绵城市理念既注重源头控制,也重视末端处理。指引城市能够像海绵一样,通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术,以及源头削减、中途转输、末端调蓄等多种手段,提升对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。

2015年4月至2016年4月,全国两批共30个海绵城市建设试点城市陆续确定。

1.3海绵城市内涵

海绵城市理念在本质上关注城镇化与环境资源的协调发展,从城市大生态系统出发,通过跨尺度构建水生态基础设施(hydro-ecol ogi cali nf rast ruct ure),并结合多类具体技术建设水生态基础设施,构建成“海绵城市”的核心[7]。

城市开发建设推崇遵循生态开发理念,重视城市开发中的低影响开发,让城市具备适应环境变化和自然灾害的“演进韧性”的发展目标,将暴雨防范、水质控制、水资源利用、开发环境、城市安全等目标结合起来,采取结合自然的手段实现城市系统适应能力,达到安全无忧的整体格局的完整性[8]。

“海绵城市”以“自然积存、自然渗透、自然净化”为特征,与传统工程思维下的“水适应人”的治水思路截然不同。理念首先是转变排水防涝的思路,将价值观由“水适应人”转向“人适应水”。通过海绵城市理念彻底从“快速排除”和“末端集中”转变到“慢排缓释”和“源头分散”,逐步实现从“短期止痛”和“授人以鱼”到“长期治痛”和“授人以渔”的过渡。海绵城市是具有国际语境的城市雨洪管理理念的中国化的表达。

2 城市雨洪管理理念对城市系统的调控作用

美国的城市雨洪管理从城市空间环境的角度把城市范围分为城市环境区域、郊区环境区域、乡村及流域保护区域三个维度,从4个方面落实目标控制:单体建筑及建筑群策略、优化场地设计策略、基础设施策略、区域开发策略。落实措施的精细化设计,大多数是通过倡导低影响开发(LID)的原则来实现[9]。绿色与灰色结合、源头减排与末端调蓄结合,弹性应对不同重现期降雨。开发过程中采用源头、分散式措施维持场地开发前的水文特征。

美国的城市雨洪管理在城市空间范畴及开发建设尺度两个维度上分别对应地提出理念控制要求及相关策略措施。相比较而言,美国的策略在更大程度上与开发密度、土地混合利用程度及城市功能选址直接相关,更注重精明增长理念,更好地利用已有基础设施,保护关键的环境区域。美国模式中排水、规划、景观等多专业的结合更紧密,包括相关开发的详细要求也较成熟。

我国海绵城市建设依照“源头减排—小排水—大排水”综合系统构建,统筹了低影响开发雨水系统、雨水管渠系统、超标雨水系统等三个系统。雨水管渠系统为小排水系统,大排水系统主要为超标雨水系统,事实上,小排水系统本身就是内涝控制系统的主要组成部分。大小排水系统应对降雨量一般仅占城市全年降雨总量的10%左右。对应的城市系统为城市范畴市政基础设施及流域设施[9]。

在理想状态下,径流总量控制目标应以开发建设后径流排放量接近开发建设前自然地貌时的径流排放量为标准。一般而言,开发区域年径流总量控制率不低于85%,其他区域不低于70%。各地在城市规划、建设过程中,可将年径流总量控制率目标分解为单位面积控制容积,以其作为综合控制指标来落实径流总量控制目标[1]。

低影响开发(LID)雨水系统等源头控制系统针对的是占全年降雨总量80%~90%左右的中小降雨事件,通过分散的、小规模的源头控制机制和设计技术,来达到对暴雨所产生的径流和污染的控制,对应的城市系统为地块场地开发、建筑与小区等源头系统。

3 低影响开发系统(LI D)构建的关键策略及措施

3.1LID作用

低影响开发 (Low Im pact Devel opm ent,LID)理念强调开发减少对环境的冲击,通过使用微尺度的源头控制在基地内分布式控制雨水径流[10]。与传统雨洪管理方式相比,具有可持续、分散化、多功能目标等特点。

LID分散的、小规模的源头控制机制和设计技术,实现径流和污染的控制,使开发区域尽量接近于开发前的自然水文循环状态。合理利用景观空间和采取相应措施对暴雨径流进行控制,减少城镇面源污染。实现城市良性水文循环,维持或恢复城市的“海绵”功能[2]。

美国的城市雨洪管理最佳实践将入渗系统的改进列为第一优先级类型,接下来的优先级分别为雨水采集与利用、高效生物过滤/生物滞留系统及上述系统的组合[9]。美国在城市区域中通常利用绿色屋面和透水铺装来降低不透水表面,透水铺装的雨水可以下渗促进污染物处理和补给,大大减少径流雨量。在德国广泛使用超过40年的结果显示,绿色屋面在温带气候可以在年径流量上减少50%。另一个策略是雨落管断接(Downspout Di sconnect i on) 和城市生物滞留设施(Urban Bi oret ent i on)。这种做法可以重定向屋顶径流雨水排入生物滞留系统等功能性景观设施,显著减少地表径流,减少城市地区CSO的事件的数量[10]。

低影响开发系统是实现海绵城市总体目标上作用最大的系统,其主要建设载体即是城市建筑、小区、道路、绿地与广场等。

3.2LID系统措施

与传统的开发模式相比,低影响开发的特点在于通过精细化的设计,将城市雨洪管理与开发模式相互结合,从而将人工建设对城市雨洪的干涉降到最低,重点在于源头系统分散化的控制及利用。

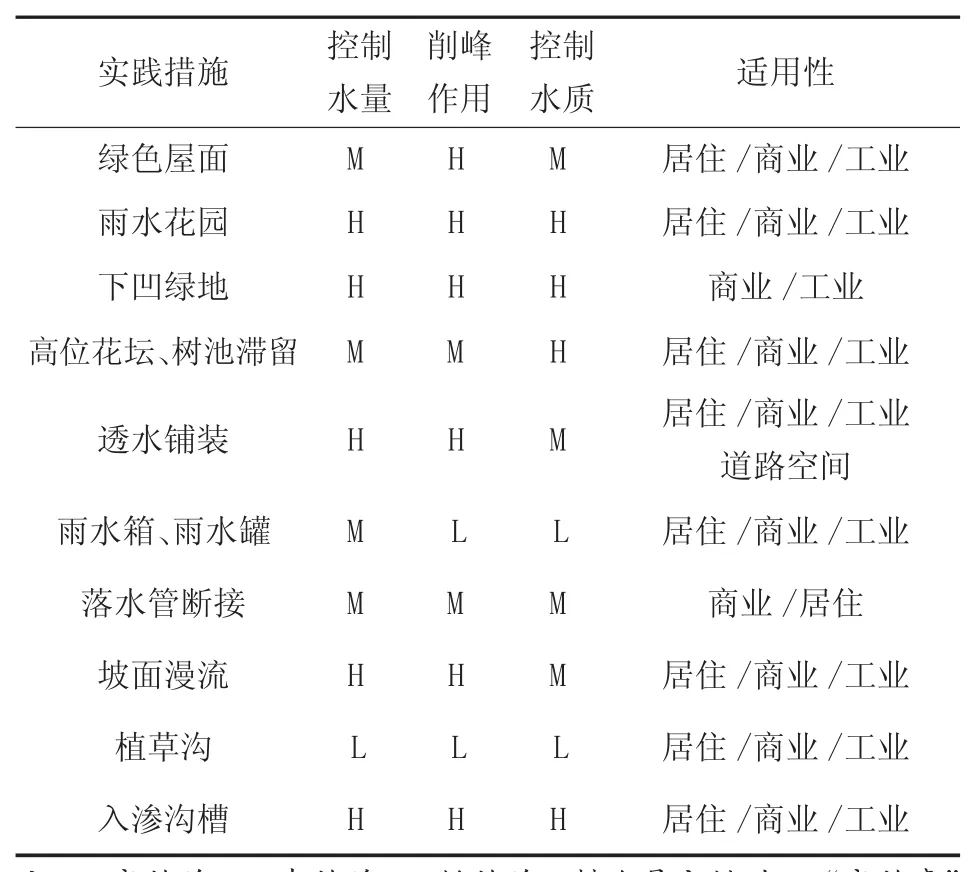

针对源头控制的LID策略和设施,根据目标的不同,在径流控制、污染控制、削峰作用及适用性上也各有侧重。表1为LID措施有效性。

深圳光明新区的研究及模拟结果显示:下凹式绿地、透水铺装、绿色屋面无论在何种降雨条件下,三种LID单元组合的效果都最为明显,同时LID单元作用不仅体现在提高抗洪能力方面,还可降低维修管道的频率,并认为在城市化改造过程中应根据实际情况优化配置LID组合设施[11]。

3.3海绵城市建设策略及LID设施规模确定

一般而言,现行国内海绵建设首先应实现径流总量控制率、绿地控制率、年径流污染控制率等宏观目标,再根据各类用地特点,可进一步设置地块海绵城市引导性指标,如下凹式绿地占比、渗透设施渗透量、绿色屋顶率、调蓄容积、雨水资源利用率等[12]。

表1 LID措施有效性[5]

以试点城市济南某场地的海绵城市建设为例,基本策略及思路为:

确定建设范围—总体摸排(用地性质、地势、坡度、外部道路排水设施等)—范围内详细现状(屋面、绿地、硬化铺装、落水管等详细规模—建设目标确定—综合径流系数及控制率计算—LID设施组合、布局、规模确定—分区调整落实—区域平衡—投入实施。

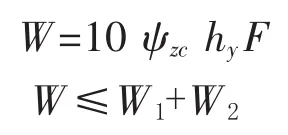

据山东省《海绵城市设计规程》,设计控制径流总量应按下式计算复核[12]:式中:W为设计控制径流总量,m3;W1为渗透设施承担的雨水入渗量,m3;W2为收集利用设施承担的雨水利用量,m3;ψzc为雨量综合径流系数;hy为设计降雨量厚度,m m;F为汇水面积,hm2。

海绵城市的引导性指标,《济南市建设项目雨水控制与利用技术要点(暂行)》作出了常规性的要求,实际的操作中结合宏观目标的达成,LID设施组合、规模等具体策略的确定可以稍作调整。

(1)下凹绿地率

凡涉及绿地率指标要求的建设工程,绿地中至少应有50%为用于滞留雨水的下凹式绿地(普通式或阶梯式);下凹式绿地应低于周边铺砌地面或道路,下凹深度宜为50~100 m m,且不大于200 m m。广义的下沉式绿地泛指具有一定调蓄容积的可用于调蓄径流雨水的绿地,下沉深度小于 100 m m的下沉式绿地面积不参与计算。

(2)透水铺装

建设项目中的硬化铺装应加大透水铺装比例,公共停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率一般要求不小于70%。

(3)小区雨水利用率

小区的雨水利用率一般国内按照5%~10%控制。可以根据实际情况和总体目标的分解来具体情况具体分析,如绿地范围执行10%,已有改造区域5%即可。

(4)雨水调蓄设施

新建工程硬化面积达到2 000 m2及以上项目,每千平米硬化面积配建容积不少于30 m3的雨水调蓄设施。居住区项目中硬化面积指非绿色屋顶的硬化面积。非居住项目硬化面积=建设用地-绿化面积-透水铺装用地面积。埋地的雨水调蓄设施应距离建筑物大于3 m距离,且人工调蓄池的排空时间不应超过12 h。

(5)雨水花园

雨水花园是指在低洼区域种有灌木、花草乃至树木等植物的工程设施。它主要通过土壤和植物的过滤作用净化雨水,同时通过将雨水暂时滞留而后慢慢渗入土壤来减少径流量,也被称作生物滞留区域。雨水花园的设计参数包括:汇流面积比,蓄水层深度、雨水花园土壤的入渗率。雨力、表层容积、入渗率越大,蓄渗雨水径流的效率越高。

通常雨水花园的汇流面积比一般取1∶20~1∶25,雨水花园宜分散布置,且单个面积不宜过大。

(6)绿色屋面

绿色屋面的规定,可以结合绿色建筑的建设标准,分别对待公共建筑和居住建筑。公共建筑政策上推行建设或改造为绿色屋面。居住建筑不作强制性要求,通过引导性策略鼓励。改造项目鼓励简单式绿色屋面,同时大力推行落水管断接技术,引流到高位花坛或下凹绿地中[5]。

4 “海绵城市”规划建设推进门槛

海绵城市理念在我国的推行刚刚起步,通过试点建设的运行,也明显反映了目前面临的推进门槛:

(1)基础薄弱。相关的技术储备不足,基础性研究欠缺,各种措施和投入的效果具有不确定性,相关产品的实际应用效果还待验证。

(2)法规、标准滞后。国家及地方陆续出台相关标准导则,但专业参与度的先天不足,存在海绵建设指南与现有建设标准的对接尚待提高。现有的推进模式也应积极反馈到城市开发建设法定程序中去,形成长效的约束机制。

(3)责任主体分散。试点城市及试点项目均以政府专项工程推动模式推进,各地的推进主体各不相同,实施难度和协调难度均较大。同时,海绵城市概念涉及城市开发,开发引导政策到位率也较低。

(4)缺乏激励与创新。海绵城市建设中的直接或间接的财政激励和开发的引导性激励均不成熟。相关职能部门,开发建设、设计部门也缺乏基于理念的深入实际的变革驱动力。

(5)理念尚待深入人心。现在专业内部的非理性多元化解读和社会上“海绵就是挖坑”的简单化认识,都会在一定时间内影响或延缓海绵城市的实际推动。

5 海绵城市理念的影响及展望

海绵城市作为一种创新的城市发展理念,对于城市发展影响深远。应尽快通过试点城市及试点项目的推广,重视理念在规划建设实施过程中的反馈,将精细化的设计渗透到规划建设中的方方面面,并在以下方面可以重点突破。

(1)加强海绵理念共享。海绵城市理念应结合绿色城市、绿色交通、绿色建筑、生态城市、步行城市等诸多理念,共同打造安全、宜居城市系统。对于基地的生态安全性及场地建设适宜性应扩大研究,对未来可能发生的灾害(地质、水文、自然灾害等)及建设的限制性条件(生物多样性影响、地下空间开发影响、流域控制范围影响、场地竖向限制影响等)应先于总体规划梳理总结,统筹决策,选择适当的土地开发模式、开发密度,土地混合开发,并结合开发模式提出雨洪控制性指标,落实到规划建设中。

(2)实现可广泛使用的土地开发管理工具。理念指标分解落实到项目建设规划的各个环节,从土地开发、规划条件、规划审批、建设项目审批、建设项目施工图审查,到竣工验收,紧密结合现有建设规划条件,构成创新的建设规划程序体系。

(3)加快专业融合,协同发力。加快多专业基于理念的交融互动,避免“两层皮”,现有设计包层“海绵措施”的简单化误区。例如,道路断面的细分,透水路面、下凹绿地、生态树池等措施,不是断面确定之后,简单地加上海绵措施,更应该结合分散化,就近化原则,加强红线内下渗、绿地的配置比例研究,通过断面空间结构的重组,优化道路横断的规划设计。

(4)提高辅助手段科学性。应积极推广计算机模拟,通过GIS、SW M M、Inf oW orks等专业软件的实践运用,建立水文效应模型,评价开发建设用地的流域径流参数,并结合到城市设计中去。

(5)鼓励基础性研究及导向性政策制定。LID措施的基础研究要结合试点城市的审查工作,指引广泛展开基础研究。同时,加强经济政策导引,直接或间接的财政性补贴可以参考绿色建筑认证的策略试行,同时建议海绵实施策略应尽快在诸如容积率补偿、开发强度引导上展开试点。

6 结语

城市社会生态系统相互关联的特性,导致灾害危害影响的范围和冲击力更大。城市的各基础设施及系统网络之间相互关联,各种风险要素因基础设施的相互依赖,形成相互交织的灾害链。城市不能依赖单一概念性的规划理念作为全面及长远规划发展的基础。

今天,许多国家都面临着城市扩张的问题,发展的形式,绿地占用,汽车的依赖,城市边缘的扩大,都给城市的环境敏感区带来极大的压力。海绵城市发展战略旨在使城市向更生态高效和面向社区的风格重新发展。海绵城市理念,不仅是促进中国城市雨洪管理的进步,更是“起步于海绵城市生态理念,落实LID措施建设规划,反馈城市空间系统,形成可持续发展并推动持续变革”的时代强音,这才是海绵城市理念的核心作用和深远影响。

[1]住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)[Z].北京:住房和城乡建设部,2014.

[2]李强.低影响开发理论与方法述评[J].城市发展研究,2013(6):30-35.

[3]车伍,吕放放,李俊奇,等.发达国家典型雨洪管理体系及启示[J].中国给水排水,2009(20):12-17.

[4]杨青娟,罗斯.艾伦,梅瑞狄斯.多比.风景园林学在海绵城市构建中的角色研究——以澳大利亚墨尔本为例[J].中国园林,2016(4):74-78.

[5]Low Im pactDevel opm entSTORM W ATER M ANAGEM ENT M ANUAL Vol um e 5 M et ropol i t an Nashvi l l e-Davi dson Count y June 2012.

[6]仇保兴.海绵城市(LID)的内涵、途径与展望[R].北京:住房和城乡建设部,2014.

[7]俞孔坚,李迪华,袁弘,等“.海绵城市”理论与实践[J].城市规划,2015(6):26-36.

[8]戴维.R.戈德沙尔克.许蝉,译城市减灾:创建韧性城市[J].国际城市规划,2015(2):22-29.

[9]DEVELOPM ENT BEST M ANAGEM ENT PRACTICES H ANDBOOK LOWIM PACT DEVELOPM ENT M ANUAL PART B PLANNING ACTIVITES June 2011 4TH EDITION adopt ed by t he Ci t y of Los Angel es,Board ofPubl i c W orks on Jul y 1,2011.

[10]Low Im pact Devel opm ent(LID)A Li t erat ure Revi ew[R],Uni t ed St at esEnvi ronm ent alProt ect i onAgencyOf f i ceofW at er W ashi ngt on,DCOct ober,2000.

[11]王雯雯,赵智杰,秦华鹏.基于SW M M的低冲击开发模式水文效应模拟评估[J].北京大学学报:自然科学版,2011(10):1-7.

[12]DB37/T 5060-2016,海绵城市设计规程[S].

[13]济南市政府.济南市建设项目雨水径流控制与利用管理办法,济政办发〔2016〕12号[Z].济南:济南市政府,2016.

[14]上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司.上海市海绵城市建设技术导则(试行)[Z].上海:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2015.

[15]DB 11/685-2013,雨水控制与利用工程设计规范[S].

TU992

B

1009-7716(2016)09-0032-05

2016-08-16

马翔(1974-),男,山东济南人,高级工程师,注册规划师,从事城市规划、设计工作。